- +1

陳曉平:從疍民到慈善家——晚清珠三角階層躍遷的一些個案

新會潮連鄉(xiāng)陳昭常家族,從疍民、買辦、進士以至一省最高長官,只用了三代人時間,這個個案似乎有些特殊,但近代珠三角底層(主要是被視作賤民的“疍民”)實現(xiàn)階層躍遷的案例并非鮮見,而是具有一定量的分布。筆者前已發(fā)現(xiàn),民族英雄鄧世昌的祖父是珠江口的引水員,而當時的引水員多是疍民出身。(陳曉平:《鄧世昌遺事再探》,澎湃新聞?私家歷史2017年9月29日)

明代以來,在人口增長、商品經(jīng)濟發(fā)展以及對外貿(mào)易推動下,珠三角“市場和運輸網(wǎng)絡的發(fā)展成熟,將水上人口劃入一個越來越有機的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易和工業(yè)的體系。在這些擴張了的空間,轉(zhuǎn)換職業(yè)和身份的機會也與日俱增”(蕭鳳霞、劉志偉:《宗族、市場、盜寇與蛋民——明以后珠江三角洲的族群與社會》)。珠三角國內(nèi)外貿(mào)易繁榮所帶來的空間擴張,為遭受文化排斥的底層提供了上升階梯。

文化排斥(cultural exclusion)是得勢者的天堂,也是失勢者的地獄。邊緣群體受到主流社會的文化排斥,諸多權利遭到剝奪。經(jīng)君健《清代社會的賤民等級》列舉了清代的種種“賤民”:奴婢、墮民、丐戶、九姓漁戶、疍戶、樂戶、佃仆等。其中的“疍戶”“疍民”,主要分布在閩粵沿江沿海地帶,尤以珠江三角洲為多,在粵語中叫做“疍家”。疍家人被剝奪了開墾沙田合法擁有土地的權利,以水為田、以船為屋的生活方式,使得他們普遍缺乏讀書識字的條件,沒有族譜,沒有祠堂,也喪失了參加科舉的資格。明初曾經(jīng)收編疍戶進入“編戶齊民”,但這種“大赦”并非經(jīng)常發(fā)生。雍正帝曾發(fā)布上諭,允許疍民編入甲戶,不得歧視,但朝廷的政策遭到地方強宗大族的抵制而未能實施。

從1950年代起,這個族群已陸續(xù)登岸居住,但他們的后代對“疍民”“疍家”這個歧視性的身份標簽仍十分反感,不少名人后代會掩飾他們祖先的水上居民出身,隨之也遮蔽了階層躍遷的事實。

日前筆者追隨廣州慈善史研究團隊一眾學術才俊,前往江門市蓬江區(qū)潮連街道(原新會縣潮連鄉(xiāng))做田野調(diào)查,頗有收獲。對照吉林巡撫陳昭常家族一些文獻資料,此次近距離觀察潮連鄉(xiāng)地理環(huán)境、祠堂、家廟,輔以訪談,筆者終將資料碎片串成完整的故事,并加深了其他類似個案的認識。

從疍民到翰林:陳昭常與盧維慶

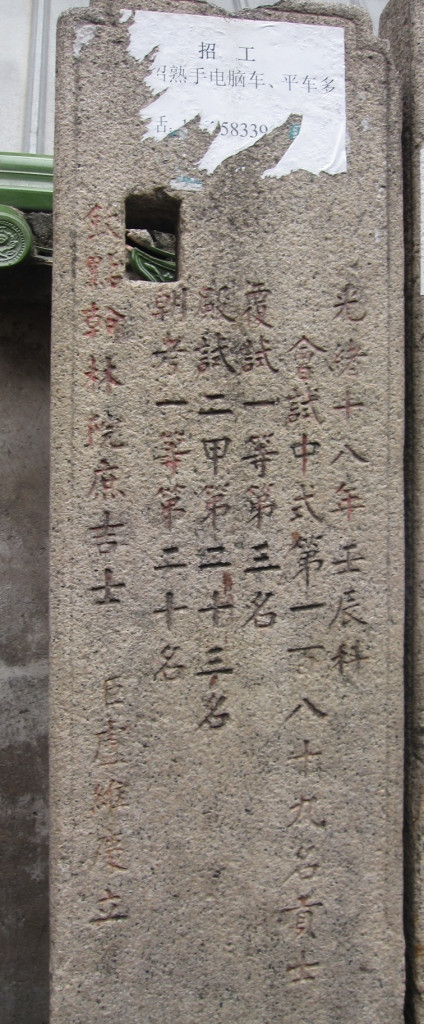

位于廣州中山七路的陳氏書院(俗稱“陳家祠”),為嶺南建筑藝術與工藝美術瑰寶,被評為“廣州文化名片”,吸引了眾多游人。游客很少會注意到,陳家祠廣場兩側(cè)豎立的旗桿夾石,是光緒年間兩位陳姓進士所立,外側(cè)陳昭常,內(nèi)側(cè)陳伯陶。原籍新會縣潮連鄉(xiāng)的陳昭常,1889年中舉人,1894年成進士點翰林,1905年出任京張鐵路總辦,1907年署吉林巡撫,次年實授,為清末通曉洋務的重要封疆大吏。

族譜與祠堂,是珠三角地區(qū)確立定居權、沙田開發(fā)權的文化象征,絕非可有可無之物。沒有族譜與祠堂,或者建立祠堂很晚,族譜世系有空白,大都可以理解為原本并非陸居,而是水上居民。翻開潮連《陳氏族譜》,查到陳昭常所屬的世系,陳昭常為第十八世,中間的第十一至十七世完全空白,往前直接跳到第十世,這絕非正常現(xiàn)象。

族譜的空白處,正是通向新發(fā)現(xiàn)的起點。近年來,學界對珠江三角洲沙田地區(qū)的研究表明,族譜世系空白、中斷,沒有祠堂或祠堂建立很晚,那么該家族屬于水上居民的概率很大,這也是人類學視角有助于社會史研究的范例之一。潮連是位于西江下游江心的一個沙洲(江心島),所見到的“老沙”“白鶴沙”“海田”正是沙田地區(qū)常有的地名。陳昭常家族的老家,在坦邊村巷頭,“坦邊”意謂沙坦的邊緣。明清時期,強宗大族有能力組織墾殖隊伍,壟斷沙田開發(fā)權,并通過文化排斥策略,將“疍民”排除在沙田開發(fā)之外,也一定程度上阻塞了他們的向上流動之路。

“疍民”以舟楫為家和謀生工具,在固化的社會格局中處在最底層。所幸,珠三角地區(qū)處在中外貿(mào)易要沖,疍民可以在承接貨物運輸、充當洋船引水員、給洋船供應給養(yǎng)過程中積累財富,部分人進而充當外商買辦,改善經(jīng)濟地位。一些特別出色的人物從買辦轉(zhuǎn)型為獨立商人,投身慈善事業(yè)以提升社會地位,通過捐輸獲取候補官銜,躋身“紳士”行列。其中最為突出的例子,則是陳昭常以疍家后代、買辦之子身份考中進士,進而成為執(zhí)掌一省最高軍政大權的封疆大吏,實現(xiàn)了最大限度的階層躍遷。

陳昭常(1867-1914),字簡持,新會縣潮連鄉(xiāng)人,“世居省城”西關光雅里,父陳朝忠(字定之)、伯父陳桂士(字瑞南),“俱以洋務起家”(盧子駿:《潮連鄉(xiāng)志》,第160頁)。所謂“洋務”乃是同鄉(xiāng)文人的諱飾之言,實際就是當買辦。香港東華醫(yī)院同治十三年征信錄所載創(chuàng)始人名錄,首總理陳桂士名下注明“瑞記洋行”,這是晚清省港地區(qū)最大的洋行之一,其弟陳朝忠名下注“同福棧”,似已脫離洋行獨立經(jīng)商。香港歷史博物館前總館長丁新豹《善與人同:與香港同步成長的東華三院1870-1997》一書,指出東華醫(yī)院13名倡建總理中有5名買辦,實即認定陳朝忠也屬于買辦。

民國《潮連鄉(xiāng)志》稱陳昭常“世居省城”,意味著陳桂士、陳朝忠兄弟離開潮連已久,主要在廣州居住。從李鴻章奏折來看,陳桂士還曾往上海經(jīng)商。著名學者陳澧應陳桂士之請,寫成《新會潮連鄉(xiāng)陳氏祠堂碑銘》,敘述陳桂士捐助軍餉,李鴻章在克服蘇州之后為他請功,“奉旨即選同知,加知府銜”(陳澧:《新會潮連鄉(xiāng)陳氏祠堂碑銘》,《東塾續(xù)集》,文海出版社1970年,第131頁);據(jù)陳桂士所述,他們家族“二百余年,祠堂缺焉”,如今得到即選同知職銜,準備回鄉(xiāng)建立祠堂,時在同治四年(1865)。200多年沒有祠堂這一事實,足可認定他們這一支脈原先屬于“疍戶”,其祖輩很早移居廣州,在十三行從事外貿(mào)工作,充當買辦,由此發(fā)家。陳桂士走通李鴻章路子,通過捐助軍餉,以軍功名義獲得朝廷封賞,衣錦回鄉(xiāng)興建祠堂。建祠之后,他們消除了“疍戶”身份,獲得同鄉(xiāng)大族的認可,使其侄子陳昭良、陳昭常取得參加科舉的資格。陳昭良考中舉人,陳昭常則于甲午年(1894)中進士入翰林,將進士旗桿高高樹立于省城陳氏書院門前。陳昭常中進士后,在潮連坦邊村巷頭街65號再建陳氏家廟,奉祀其父陳朝忠。

陳昭常家族從疍戶到進士,只用了三代時間。這一階層躍遷,有賴于其伯父陳桂士的出色運籌,但晚清珠三角的社會控制的松懈也給他們家族提供了機會。

1869年,陳朝忠參與創(chuàng)辦香港第一個華人慈善機構東華醫(yī)院,后來發(fā)展為東華三院,至今仍是香港最大的社會服務機構;1871年,陳朝忠又參與創(chuàng)辦廣州第一個近代慈善機構愛育善堂,這個善堂在80年里一直向貧苦家庭提供免費醫(yī)療與免費教育,也是近代廣州慈善事業(yè)的標桿。其兄陳桂士兼任愛育善堂董事,多年里一直奮戰(zhàn)在珠三角救災賑災的第一線,兩廣總督劉坤一專門為他向朝廷請獎。在珠三角地區(qū),買辦長期被主流社會所歧視,他們巧妙利用了國家意識形態(tài)對恤貧救災的肯定,積極投身慈善事業(yè),累積文化資本,由此提升了社會地位。

在陳昭常之外,晚清珠三角由疍民考中進士的,還有番禺瑞寶鄉(xiāng)(今廣州海珠區(qū)瑞寶鄉(xiāng))的盧維慶。盧維慶(1859-?),老家在番禺水口堡,即今廣州海珠區(qū)瑞寶鄉(xiāng)。《廣州市海珠區(qū)志》直稱:“瑞寶村開鄉(xiāng)時取名‘水口堡’,這片土地是一片爛泥地,四周皆為河涌環(huán)繞。先輩村民盧維慶曾是翰林,將水口堡改為瑞寶,兩名是諧音,取其吉祥寶地之意。”歷代《番禺縣志》只是到了同治版才出現(xiàn)“水口堡”地名,證明開發(fā)甚遲。瑞寶村這樣的環(huán)境,又是一處典型的疍家人聚居地。由于爛泥地價值不高,強宗大族沒有興趣進占,疍家人得以逐漸從船居變?yōu)殛懢印?/p>

瑞寶村如今僅剩下一間盧氏宗祠,興建于咸豐九年(1859),盧維慶剛好出生在這一年。可以想見,瑞寶村開發(fā)為定居村落,估計只在1859年前二三十年間。跟他同時代的文人羅功武,在《粵故求野記》中明確寫道:“番禺盧維慶,本疍戶也。”

瑞寶村盧氏為提升地位,獲取周邊村落認可,千方百計與番禺神山(今廣州白云區(qū)神山)的大宗族盧氏聯(lián)宗,以獲得參加科舉的資格。這一行動,事后證明是非常聰明的策略。1876年,盧維慶得中舉人,1892年中進士,授翰林院庶吉士。盧維慶點翰林之后,分別在本村祠堂、神山盧氏大宗祠樹立進士旗桿,這個舉動意味著對神山大族當年慷慨接納的回報。

或許正因為出身底層,盧維慶在子女婚姻方面,不死守門第之見,兩個兒子,一個娶的是南洋僑商黃陸佑之女,另一個娶了廖仲愷堂妹廖冰筠。廖家不屬于傳統(tǒng)士大夫階層,廖仲愷祖父是個香港商人。

香港第一個華人領袖盧亞景

對香港早期史的研究,不能忽略來自廣州黃埔村的疍民。黃埔村屬于今廣州市海珠區(qū),并非黃埔區(qū)。鴉片戰(zhàn)爭前,圍繞著十三行貿(mào)易,珠三角存在著三個與西方人接觸最多的地點:廣州西關十三行及附屬的廣州河南、廣州黃埔村、香山澳門及伶仃洋洋面。長期以來,黃埔村是粵海關主要掛號口,也是外國商船抵達廣州的停泊地,除洋行大班及重要職員換乘舢板前往十三行進行貿(mào)易外,外國商船的低級職員、海員在黃埔村停留,在此維修船只、補充給養(yǎng),黃埔村疍家人為洋船提供各種服務,供應日常生活用品和食品,學會了一些Pidgin English(廣州英語,后在上海發(fā)展為洋涇浜英語)。

Pidgin English是一種簡單的混合貿(mào)易語言,采用英語單詞及少數(shù)來自印度、葡萄牙的單詞,發(fā)音上粵語化,語法則更接近粵語。盡管Pidgin English跟通行的英語差別甚大,常被人嘲笑為不正宗,事實上這是鴉片戰(zhàn)爭前后中外交流的口頭語言,隨著粵籍買辦的足跡擴散到其他通商口岸。黃埔村這些文化不高的疍家人,只因掌握了Pidgin English,能跟外國人作簡單的交流,在當時來說就是一種有用的技能。鴉片戰(zhàn)爭一爆發(fā),部分黃埔村疍民遷到香港,既是謀生所需,也是逃避清廷對于他們勾結外人的指控。

余繩武、劉存寬《十九世紀的香港》稱:“黃埔疍戶(船戶)出身的盧亞貴(亦稱盧亞景),在第一次鴉片戰(zhàn)爭中充當英國兵船買辦,替英軍籌措給養(yǎng),戰(zhàn)后定居香港,獲得港英當局給予的優(yōu)惠(如批給地皮),1844年在維多利亞街市濱海處已擁有大幅土地及屋宇近50幢;至1850年,前后不足十年,其名下的屋宇和店鋪已逾100間,成為當時香港華人首富。”盧亞景出身“微賤”,在充當英國兵船買辦時表現(xiàn)出很強的能力,得港英當局垂青,搖身變成香港第一個華人精英,充當英國“以華制華”的工具。1847年,盧亞景與另一華人富商譚亞財一起,在荷里活道興建香港第一個廟宇文武廟,此廟擔負起華人社區(qū)中心職能。在廣州被人看不起的盧亞景,高踞于香港文武廟寶座之上,調(diào)解糾紛,裁判華人治安案件。1844年,馬克思的朋友、港英政府華人秘書郭士立(Karl Friedlich Gutzlaff,1803-1851)報告說:“自從我們占領香港以來,來此定居人數(shù)最多的族類(class)是黃埔村人。”(Rev. Carl Smith: Chinese Christians Elites, Middlemen, and the Church in Hong Kong, p.110)筆者猜測,香港以廣州白話為華人通用語言,跟黃埔村人在早年香港華人社會中的人數(shù)優(yōu)勢有一定關系,后來港英的語言政策只是將既成事實加以固化。

盧亞景是充滿爭議的人物。他是疍家人、買辦,據(jù)說曾經(jīng)當過海盜,也是珠三角一帶的天地會領袖,又是維持香港早期社會秩序的華人領袖,多種身份集于一身。他依附于英國人,被清廷罵作“漢奸”,《英夷入粵紀略》站在官方立場,對他大張撻伐。對盧亞景的“評價”,視乎評論者站在什么立場,原不必強求統(tǒng)一。標簽化無助于我們認識歷史人物。

作為疍民,盧亞景文化不高,但十分聰明,極善辭令,可從一件事窺見一斑。1841年底,英國軍隊洗劫黃埔村隔壁的長洲渡,掠去一千二百兩銀子及貨物。渡主托盧亞景跟英方說情。次年正月,英方翻譯馬禮遜到澳門,問盧亞景中國官員近期有什么議論,盧亞景說:其他的不知道,只聽到清朝官員說,英國很窮,只靠搶掠民間船只銀兩來供應軍需,這場仗恐怕打不下去,不久就會撤兵。馬禮遜聽到后,馬上叫軍官把搶掠的船只放回,交還銀兩。(《中國近代史資料叢刊 鴉片戰(zhàn)爭》第三冊,第22頁)

匯豐買辦羅伯常父子

黃埔村人在香港最為知名的,莫過于匯豐銀行第一任買辦羅伯常(羅振綱)父子。羅氏家族自稱在黃埔村定居多年,卻沒有族譜保存下來(饒原生:《黃埔村故事:羅氏宗祠患了“健忘癥”?》),這在高度重視宗族的珠三角地區(qū)來說,幾近不可思議。友人康志斌惠賜黃埔村羅氏宗祠《重建祠碑記》照片,可大體解決之前的疑問。立于道光戊戌年(1838)的碑記稱:“我族清之祖祠,……煙銷雨蝕,日久傾頹,乾隆年間已成白地。數(shù)十年來子孫財弱,兼乏蒸嘗,雖欲重建而無力。”所謂羅氏宗祠到乾隆年間成為“白地”,這是羅氏族人的一面之詞;更合理的解釋應該是:羅氏在1838年以前本來沒有祠堂,只是到了這一代,因參與外貿(mào)致富,方才有條件購地建祠。

羅振綱之子羅壽嵩(羅鶴朋),子承父業(yè),為第二代匯豐銀行買辦。1883年,兩廣總督張樹聲向匯豐銀行借款200萬兩,匯豐方面的經(jīng)手人就是羅壽嵩。從被人歧視的疍民到聲勢煊赫的匯豐銀行買辦,與兩廣總督平起平坐商談借款合同,羅家極速的身份轉(zhuǎn)變,具有十足的傳奇色彩。

羅氏父子發(fā)家之后,對公益慈善事業(yè)十分熱心。1869年,香港東華醫(yī)院創(chuàng)建時,羅伯常為13個倡建總理之一,捐資不少。據(jù)黃埔村老輩回憶,當年黃埔村人到香港,如果找不到工作,只要去找羅鶴朋,填飽兩餐肯定是沒問題的。羅鶴朋過分參與金融投機,于1892年破產(chǎn)。

省港慈善領袖梁云漢

與盧亞景搭檔擔任香港文武廟值理的,還有一位慈善家梁云漢,又名梁安,字鶴巢,祖籍廣東順德,鄭觀應說他“世居粵省龍津橋”,龍津橋在廣州西關,那么這個家庭離開祖籍順德已經(jīng)是好幾代前的事。從各種碎片史料,筆者整理出梁云漢的簡單履歷:鴉片戰(zhàn)爭前后在廣州從事“洋務”工作,擔任仁記洋行買辦;1852年,向?qū)槿A人提供免費診治的賀旭柏醫(yī)院捐款;1859年,為香港學童捐獻一批漢語教科書,稍后又陸續(xù)向灣仔倫敦會華童學校捐輸巨資;1869年,領銜創(chuàng)辦香港第一個華人慈善機構東華醫(yī)院并連續(xù)三年擔任主席,后再次當選主席;1871年,參與創(chuàng)辦廣州愛育善堂;1873年,與陳桂士聯(lián)手創(chuàng)辦第一張華人自主經(jīng)營的報紙《循環(huán)日報》,聘請王韜為主筆;1876年,發(fā)起創(chuàng)立旅港順德綿遠堂,設立義冢斂葬客死他鄉(xiāng)的順德同鄉(xiāng);1880年,創(chuàng)辦拯救被拐賣婦女的慈善機構保良局并擔任主席;1890年在廣州去世。

梁云漢在公益慈善方面的突出貢獻,奠定了他在省港慈善界的領袖地位。但他的出身及早年經(jīng)歷缺乏資料,他的祖籍究竟在順德哪個鎮(zhèn)哪個村,一直未見提及。十九世紀中國買辦的共同特點是父死子繼、兄終弟及,同一洋行買辦幾乎都由同一家族的成員擔任,由此可以合理推斷,梁云漢至少從他父親一代已經(jīng)當買辦,時間則在鴉片戰(zhàn)爭以前,那個時候很少有體面人家的子弟愿意出來當買辦。我查閱過兩部順德梁氏族譜,以及廣府梁氏合族祠所編《千乘侯祠全書》,未能找到有關梁云漢的片言只語。筆者不敢遽爾妄斷梁云漢出身疍家,說梁家出身寒微則有九成把握。

1869-1871年間,珠三角涌現(xiàn)了香港東華醫(yī)院、廣州愛育善堂、澳門鏡湖醫(yī)院3家近代色彩的慈善機構,并在隨后的漫長歲月里擔任所在城市慈善事業(yè)的領頭羊。它們的發(fā)起人群體均由工商業(yè)者(含買辦)所組成,幾乎沒有見到一個正式科舉出身的人員。目前所知,清代其他地區(qū)“民間”善堂大體都有士大夫參與的痕跡。珠三角的社會結構松動和“權力轉(zhuǎn)移”,實際上在同治年間已經(jīng)開始,這個過程當中,底層出身的買辦曾經(jīng)實際上擔任了領導角色。

清代以至民國,珠三角的主流社會在談論“疍民”的時候,是跟“漢人”作為對立的概念來使用的,這一點,與主流社會談論浙江“墮民”、臺灣“生番”是一樣的。在這里,“漢人”與“疍民”“墮民”“生番”之間的差別不是按當代“民族”的概念來作區(qū)分,而是按“化內(nèi)”“化外”來劃分。“化外之民”既然喪失了作為編戶齊民的很多基本權利,意味著一旦出現(xiàn)階層上升的機會,他們可以選擇進入王化之內(nèi),也可以選擇繼續(xù)留在“化外”。士大夫?qū)ΡR亞景作“妖魔化”的描述,實則是從王朝國家意識形態(tài)出發(fā)的教化語言。珠三角宗族制度,更多是地方宗族主動利用國家意識形態(tài),建立“文化排斥”機制,壓制潛在競爭對手,壟斷土地資源及科舉仕進之路。在弘揚儒家倫理與國家正統(tǒng)背后,宗族制度掩藏著嚴酷的利益算計和族群壓迫。

同樣是“疍家”出身,盧亞景、羅伯常選擇繼續(xù)留在“化外”,鄧世昌、陳昭常、盧維慶則走上帝國仕途,顯示相同族群背景的具體人當中,仍存在著巨大的個體差異。珠三角強宗大族的文化排斥策略,曾經(jīng)限制了“疍民”的發(fā)展空間。對外貿(mào)易、商品經(jīng)濟的發(fā)展,西方列強的東來,為他們打開了狹窄的通道,得以進入“上升階梯”。上述階層躍遷個案,均發(fā)生于鴉片戰(zhàn)爭后數(shù)十年間,這些人物都是通商口岸、城市化、商品經(jīng)濟的得益者,與之相對照,以農(nóng)村為基礎的強宗大族正步入削弱過程之中。人群地位的一升一降,預示著一場社會巨變行將到來。

1950年代以來,“疍民”名稱被具有平等色彩的“水上居民”所取代,長期形成的刻板印象仍讓多數(shù)“水上居民”后代諱言其出身。人類學視角賦予歷史學者一種新的穿透力,穿過地方志、族譜、家傳、友朋詩文的重重諱飾,觸摸到階層躍遷的脈搏。輕易相信過分建構的正統(tǒng)文獻資料,有疑處不敢疑,容易落入前人預設的陷阱。個人感覺,傳統(tǒng)史學與“歷史人類學”之間或許并無鴻溝,兩者若能有機結合,或?qū)⒂欣谥亟ㄕ嬲摹叭说臍v史”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司