- +1

《紅樓夢》里的賈寶玉其實是個“超人”?

原創 蔡宗齊

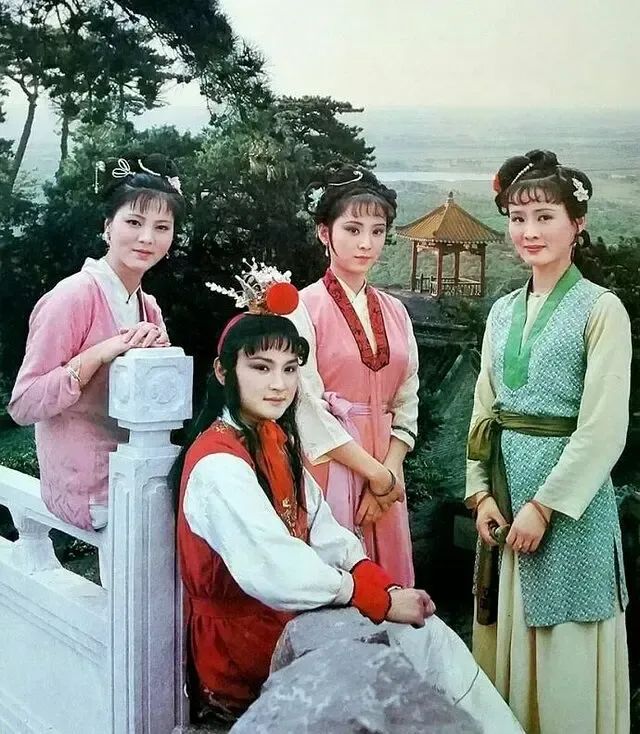

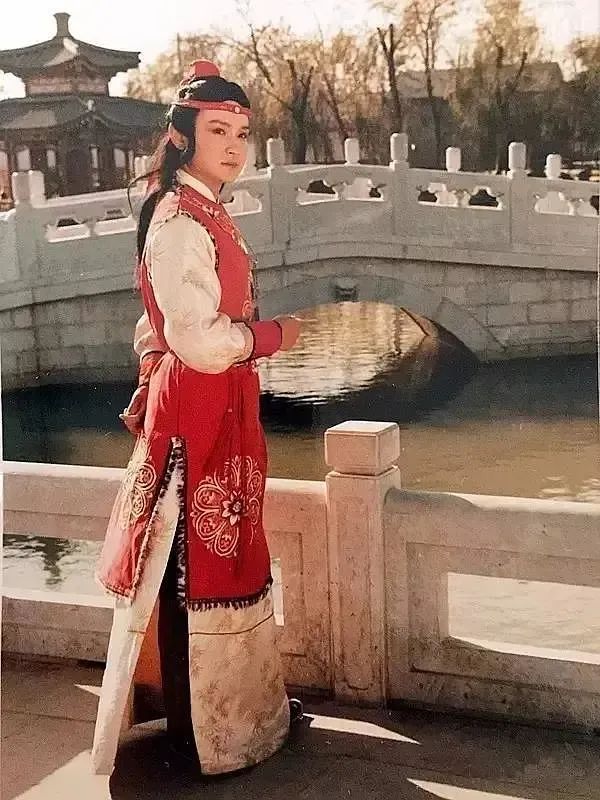

《紅樓夢》/劇照

《紅樓夢》可以說是最好的一部中國小說,而對于王國維的《紅樓夢評論》,廣為接受的觀點是它是對《紅樓夢》的完全叔本華式的重新解讀。

中國古典文學研究領域的著名學者,蔡宗齊教授卻不這樣認為。

他在《香江文苑:蔡宗齊自選集》收錄的《尼采對王國維〈紅樓夢評論〉之影響》中提出了不同的看法。

正是由于學者們如此關注叔本華對王國維文章的影響,學者們才會對匿于文章表面下確鑿存在的尼采觀點視而不見。

但其實,從王國維對叔本華解脫之倫理學理想的明顯拒絕和對《紅樓夢》主人公寶玉的描寫中也可以看到這種影響。

在描寫寶玉時,王國維突出了他對人生本質的認識、對痛苦的忍耐,以及對傳統道德觀的蔑視。

而寶玉的這些特點與尼采筆下的超人(overman)的性格特征在本質上是相吻合的。

《香江文苑:蔡宗齊自選集》

在介紹寶玉這一人物之初,王國維就讓我們注意到了他對自己及人類存在之本質有著與眾不同的灼見。

在與前來還玉的和尚謎一般的對談中,寶玉觸及了他生命的來源與本質。他得知自己所戴的護身符玉墜原來是神話人物女媧煉石補天時所煉3501塊五色彩石中剩下的一塊。

王國維指出,這表示寶玉不僅了解到了自己的身份(寶玉其實本身就是“寶貴的玉石”之意),更了解到了人類存在的本質(“玉”與“欲望”之“欲”乃同音字,因此在《紅樓夢》中被有意用以暗喻欲望)。

如此看來,王國維所呈現的寶玉可以說是一個叔本華式的天才,能夠直觀透物,認識到人生之本質為意志。

《紅樓夢》/劇照

但是,從王國維接下來所講的,我們可以得知并非如此。

寶玉對“欲”的知識并未讓他竭力做一個無意志之人,甚或舍棄生命。恰恰相反,這一知識激起他一股強烈的意志,想要克服所有源自個體化原理(principium individuationis)、將我們禁錮于幻想世界的欲望。

關于“寶玉”所代表的兩種不同的意志,王國維寫道:

所謂玉者,不過生活之欲之代表而已矣。故攜入紅塵者,非彼二人之所為,頑石自己而已;引登彼岸者,亦非二人之力,頑石自己而已。此豈獨寶玉一人然哉?人類之墮落與解脫,亦視意志而已。

王國維認為“玉”不僅包括了世俗生活之欲,也包括了克服這些欲望之欲,這樣一來,寶玉對人生的態度就和叔本華的人生態度截然相反了。

《香江文苑:蔡宗齊自選集》/書影

其實,王國維在其所著《叔本華與尼采》一文開頭首段,就讓大家注意到叔本華和尼采對意志截然不同的觀點:“一則以意志之滅絕為其在倫理學上之理想,一則反是。”

的確,正是由于這種克服生活之欲以“達彼岸”的英雄式的意志,寶玉這一形象讓人不禁強烈地聯想到尼采的超人形象——“能夠認識到一切事情都是無意義的,卻又能奮起反抗這一可怕的遠見,不聽天由命,而是將其意志置于萬象心中的盲目意志之對立面”。

寶玉明知生活有諸多可怕的痛苦而肯定生活,這種英雄式的意志和尼采筆下的查拉圖斯特拉(Zarathustra)——也就是超人的化身可以相提并論:“對于現實有著至堅硬至可怕的灼見,思考過‘至深邃的思想’,卻并不據此為放棄生存之理由,甚至對現實循環往復永無休止也毫無意見——而是把這些當成生存的另一理由,對一切永遠說‘是’,‘無邊無界地說是,阿門。’”

對王國維來說,寶玉和小說中其他人物的不同之處在于寶玉的抗爭不但源于他自己的痛苦,而且源于他對別人的痛苦的觀感。

一般人物可能只是為自己的個人痛苦而抗爭,而王國維認為“唯非常之人,由非常之知力而洞觀宇宙人生觀之本質,始知生活與苦痛之不能相離,由是求絕其生活之欲而得解脫之道”。

為了闡明天才源于知曉人生本質的痛苦比普通人的痛苦更強烈,王并提了浮士德一生痛苦和寶玉的一生痛苦。雖然王國維承認與浮士德的痛苦相比,寶玉的痛苦中帶有世俗的成分,但仍把寶玉的痛苦看作天才才受的痛苦,因此他的自我解脫對于所有中國人來說具有至高的倫理學意義。

《紅樓夢》/劇照

王國維對寶玉所受痛苦的描寫,與尼采對受苦的天才或超人的觀點異常相似。

若夫天才,彼之所缺陷者與人同,而獨能洞見其缺陷之處……因果之法則,與空間時間之形式,束縛其知力于外,無限之動機與民族之道德壓迫其意志于內,而彼之知力意志非猶夫人之知力意志也。彼知人之所不能知,而欲人之所不敢欲,然其被束縛壓迫也與人同。夫天才之大小與知力意志之大小為比例,故苦痛之大小亦與天才之大小為比例。

讀過王國維這段對尼采筆下受苦的天才的概述之后,很少有人會質疑是尼采啟迪了王國維,讓他把寶玉的痛苦和其他角色的痛苦區分開來,并且視其為悲劇里崇高(sublime)的典范。

人生的憂患的意義恰恰在于激起勇敢的意志來反抗把生活之欲合理化的整個傳統道德體系,借此幫助人真正從這些欲望中解脫出來。

為了闡明人生痛苦的這一積極面,王國維分析了寶玉叛逆的個案。

《香江文苑:蔡宗齊自選集》/書影

“然則解脫者,果足為倫理學上最高之理想否乎?自通常之道德觀之,夫人知其不可。夫寶玉者,固世俗的所謂絕父子、棄人倫、不忠不孝之罪人也。”

讓寶玉的自我解脫站在傳統道德觀的對立面,這樣王國維一方面貶斥了傳統道德觀,另一方面歌頌了寶玉自我解脫的叛逆行為。

通過對“玉/欲”以及基督教中對原罪的記載,王國維暴露了人性之本惡,從而推翻了筑建于其上的整個傳統道德觀體系。傳統道德觀一旦被顛覆,我們就可以以嶄新而超然的視角來看待寶玉的自我解脫——用王國維的原話來講,就是可以“開天眼而觀之”。如果以這樣的“天眼”觀之,寶玉就可以說是一位偉大的英雄,救贖了全人類所有的罪,包括我們祖上的罪。

《紅樓夢》/劇照

對寶玉的這種描寫,讓我們不禁聯想到尼采筆下對閃耀在巨龍(傳統道德觀的暗喻)鱗片之上、“綿延了千年的價值”宣戰的超人:“瞧這些善人和義人!他們最恨什么人?是把他們的價值之石版打碎的那個人,那個破壞狂,那個罪犯——不過,他卻是創造者。”

對于超人打破傳統的特質,王國維也寫道:

尼采乃推之于實踐上,而以道德之于超人,與充足理由原則之于天才一也。由叔本華之說,則充足理由之原則非徒無益于天才,其所以為天才者,正在離之而觀物耳。由尼采之說,則道德律非徒無益于超人,超道德而行動,超人之特質也。由叔本華之說,最大之知識在超絕知識之法則,由尼采之說,最大之道德在超絕道德之法則,天才存于知之無所限制,而超人存于意之無所限制。

把上面這段話和王國維對寶玉的評價并讀,不難發現,盡管王國維在文中明確引用叔本華的觀點,但他筆下的寶玉還是以尼采的超人形象而非叔本華式的天才來塑造的。

盡管我們討論了寶玉和超人的種種顯著相似之處,可能還是有人會懷疑前者是不是就是以后者的形象塑造的。

一直以來,很多人(誤)認為寶玉和超人的外表是差之千里的。

一個被人們廣泛認為即使不是個徹頭徹尾的病秧子,也是個有點女子氣的人物,住在深宅大院里,錦衣玉食,周圍圍繞著表姐妹和丫鬟們;另一個則常被誤解為男子氣概爆表的——用瓦爾特·考夫曼(Walter Kaufmann)的話來說——“超級蠻子”(super-brute)。

《紅樓夢》(左)、《超人 Superman(1978)》(右)/劇照

然而,王國維和一般人的理解正相反,他頗為可信地展示給大家寶玉絕非軟弱之徒:

他單槍匹馬地挑戰了整個道德系統。他溫柔甚至女性化的外表恰恰掩蓋了他性格內部的堅強。

話說回來,超人也絕非四肢發達的“超級蠻子”,而是像查拉圖斯特拉說的,是由“劫掠的獅子”變成的孩子:“是純潔,是遺忘,是一個新的開始,一個游戲,一個自轉的車輪,一個肇始的運動,一個神圣的肯定。”

《香江文苑:蔡宗齊自選集》/書影

關于蠻力向內在力量的轉化,以及崇高向美麗的轉化,查拉圖斯特拉是這樣說的:

你應當努力學習柱子的美德:柱子越是上升得高,越是美麗而柔和,可是它的內部卻更加強勁,更有負重力。是的,你,崇高的人,有一天你也應當變得美麗,拿起鏡子照看你自己的美……因為這就是靈魂的秘密:只有在英雄離開靈魂時,才有超英雄在夢中走進靈魂。

只要我們視寶玉和超人如王國維和尼采分別視之,兩者間的親切感就會油然而生。實際他們在外形上也是相當登對的。

*以上內容摘自《尼采對王國維〈紅樓夢評論〉之影響》一文,對原文有所刪減,標題系編者擬。

編輯&排版:布蘭達

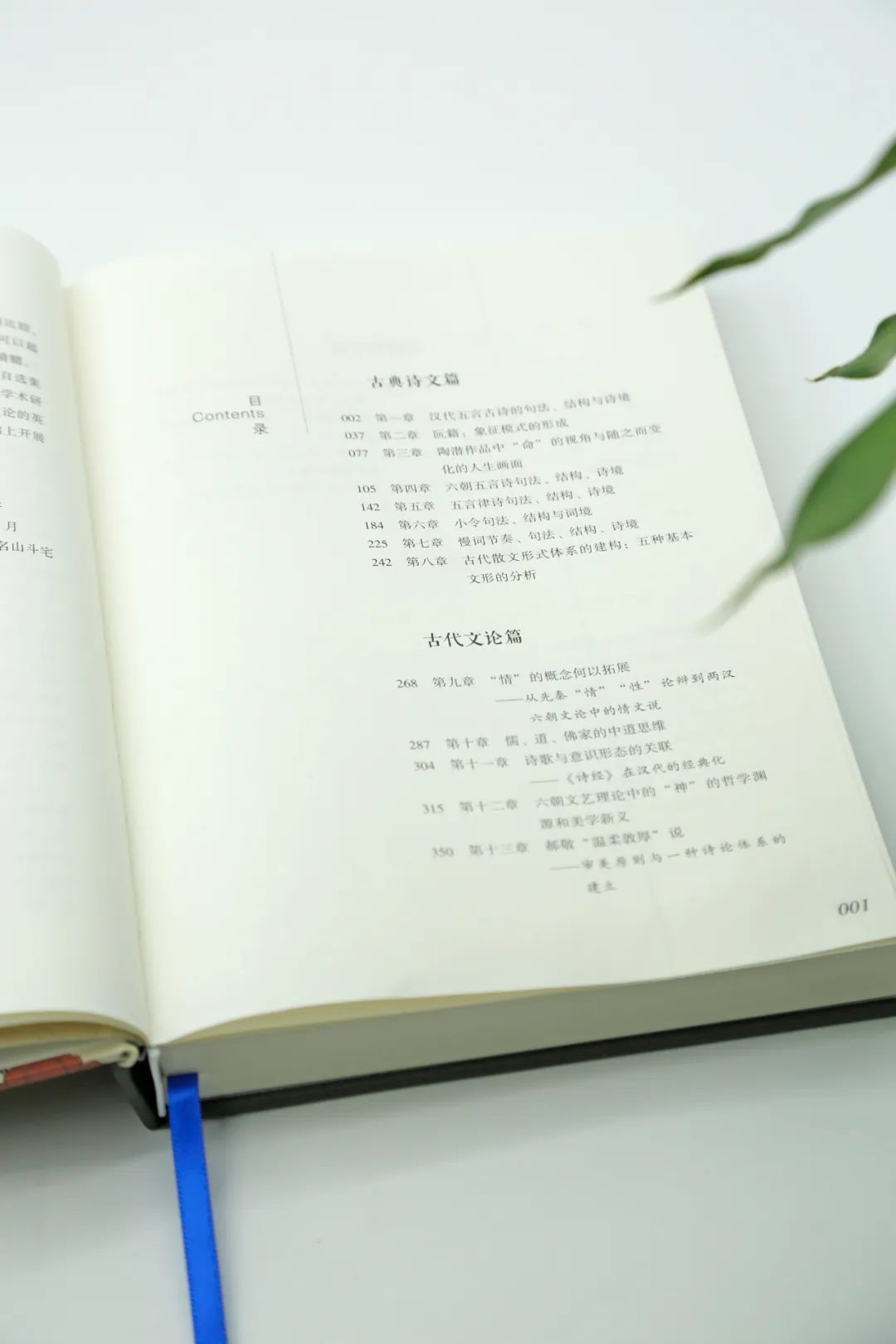

《香江文苑:蔡宗齊自選集》

[美]蔡宗齊 著

廣東人民出版社

2024.4

本書為《粵港澳大灣區學術精品文庫?香港講座教授自選集》第一輯作品,本書為蔡宗齊教授的論文集,精選作者在中國文學領域的論文,分為古典詩歌篇、古代文論篇、比較詩學篇三部分,依照治學內容和語境的變化,運用各種不同的微觀與宏觀結合的方法,通過綜合分析這些微觀個案的研究結果,試圖在宏觀層次上比較分析中西詩學發展的軌跡,發現兩者幾乎總是在宇宙過程和真理兩條不同軸線上討論文學的起源、本質、創造過程以及其功用,從而形成各自獨特的系統,充滿著內文化和跨文化之間的張力,是對作者四十多年間游走于中西學界之間的治學經歷、成果的集中展現。

蔡宗齊,現任香港嶺南大學人文學科研究中心主任,利榮達中國文學講座教授,曾任教于美國伊利諾伊大學,并被學術期刊編輯委員會(CELJ)選為2020年度杰出編輯。致力于中國古典詩歌和詩論、文學理論、比較文學、美學和哲學的研究和教學。

原標題:《《紅樓夢》里的賈寶玉其實是個“超人”?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司