- +1

走出鐵路連環罷工,德國的勞資團結體制是否已經精疲力竭?

現代德國的勞資團結體制傾向于通過有序的罷工推進有效的談判,最終實現“勞資共決”的目標。德國鐵路司機工會(Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer,簡稱“GDL”)自2023年11月以來連續發動5場烈度逐次上升的罷工,終于在2024年3月26日迫使德國鐵路股份有限公司(Deutsche Bahn AG,簡稱“德鐵公司”)同意其在工資與工時上的要求。掌權16年的工會主席韋塞爾斯基(Claus Weselsky)即將告退,這位被《德國金融時報》(Financial Times Deutschland)稱為“來自薩克森的大喇叭”(Einheizer aus Sachsen)的民主德國人歷來以行事極端著稱。他所領導的GDL在本輪罷工潮中應用的策略似乎正在突破德國勞資團結體制所能承受的范圍。

當地時間2024年3月11日,德國,貨運火車停在編組站。德國火車司機工會(GDL)呼吁德國鐵路公司的貨運和客運火車司機再次舉行新一輪大罷工。

一、現代德國勞資團結體制的確立與發展:共決為目標,罷工為動力

德國是借助“共決”(Mitbestimmung)促進勞資團結、規避勞資沖突的先驅。1848年革命期間,幾名思想較為開明的工業家就在法蘭克福國民議會(Frankfurter Nationalversammlung)上提出,希望在工廠建立由工人和資方共同選舉產生的權力機關,工人代表要有“平等代表權”(parit?tische Besetzung)。共決權在德意志帝國建立的次年(1872年)落實于瓷器商洛倫茨·胡琴羅伊特(Lorenz Hutschenreuther)創建的“地區聯合會”(Lokalverein)中,但只限于“維持工廠章程、決定罰款原則、接受職工投訴”三項事務。

國民議會會址法蘭克福的保羅教堂(Paulskirche)一樓大廳,最近舉辦了紀念國民議會召開175周年的活動。筆者攝于2024年1月。

兩次戰敗成為德國勞資團結體制成熟的催化劑。按照一戰戰敗后工業界提出的理論,德國的經濟形態注定會因為外國蠻橫的懲罰而長期處于“例外狀態”(Ausnahmezust?nde)和“和平經濟”(Friedenswirtschaft)之間的“過渡階段”(übergangsstadium),唯有團結勞工才能共克時艱。1918年11月15日,資方代表胡果·施廷內斯(Hugo Stinnes)與勞方代表卡爾·列金(Carl Legien)在革命的風暴中爭分奪秒地締結了“施廷內斯-列金協定”(Stinnes-Legien-Abkommen),被認為是德國勞資雙方構建“社會伙伴關系”(Sozialpartnerschaft)嘗試的起點。局勢穩定后,次年通過的《魏瑪憲法》用第165條在憲法層面上承認了勞資雙方的平等地位與建立工人集體代表會的必要性。

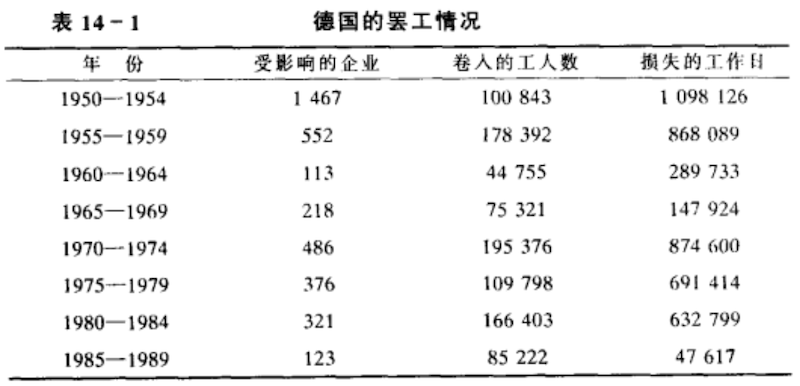

二戰后,盟軍占領當局和德國人自己都致力于恢復納粹時代被消滅的勞資團結體制,既是讓新德國與納粹劃清界限,也是與蘇聯陣營的階級斗爭理論相區分。德意志工會聯合會(Deutsche Gewerkschaftsbund,簡稱DGB)是聯邦德國最大的全國性工會組織,它為了迫使聯邦德國政府貫徹勞資平等共決的地位,在冷戰前期策劃多起罷工。罷工活動成為維持德國勞資團結的動力。不過由于戰后勞動力的缺乏與勞資團結體制的成熟,德國的罷工活動大多停留在“威懾”層面。冷戰時期德國工會真正落實的罷工遠少于同期其他資本主義國家。工會的主要目的仍是在特定問題上吸引政府的重視,少有越界行為。勞資雙方與作為仲裁者的政府都以恢復經濟為第一要務。

冷戰時期聯邦德國的罷工情況。圖源:楊體仁,李麗林編著:《市場經濟國家勞動關系:理論·制度·政策》,北京:中國勞動社會保障出版社,2000年,第408頁。

現代德國并沒有專門規范罷工的法律,罷工活動是與聯邦德國一同成長的。罷工權的憲法基礎引申自《基本法》第9條第3款(Art. 9 Abs. 3 GG):所有行業的所有人均享有為了維護和促進勞動與經濟條件(Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen)而結社的基本權利。2023年1月23日,德國議會在文件《德國的罷工權》(Streikrecht in Deutschland)中再次確認,德國的罷工權本質是“通過判例法制定起來的”(durch die Rechtsprechung entwickelt)。

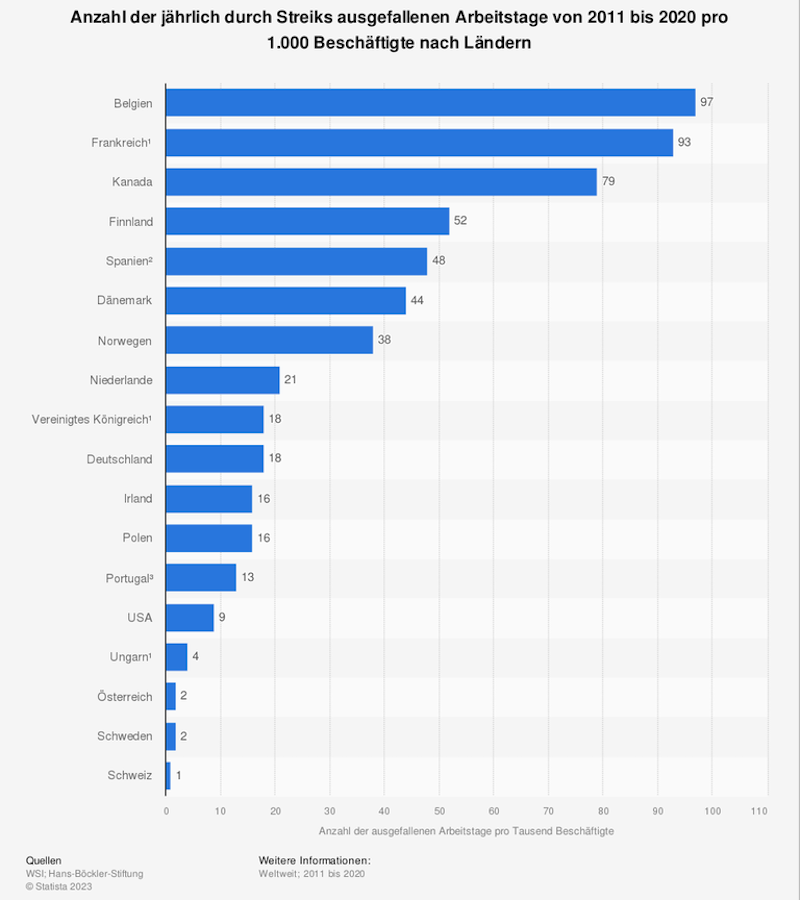

德國勞動法院分為三級:基層勞動法院(Arbeitsgerichte),州勞動法院(Landesarbeitsgerichte)和最高等級的聯邦勞動法院(Bundesarbeitsgericht)。在1955年聯邦勞動法院(Bundesarbeitsgericht, 簡稱“BAG”)的數次裁決中,德式罷工的各種準則得到明確,“有效”與“有序”是德式罷工的特色。首先是“適度性”原則:罷工者提出的要求必須是對方有能力滿足的。其次,罷工需要伴隨“集體談判”(Tarifverhandlungen)進行,罷工的目的是促進談判達成結果,而非漫無目的的對抗。最后,罷工被限制在經濟事務之內,其政治性被嚴加防范。只有罷工的目的是改善工作條件或者薪資待遇(正如《基本法》所規范的)時才是合法的。天然帶有政治性的特殊行業“軍公教”與法官不允許罷工。罷工必須是工會組織的,而且這個工會必須具備集體談判的能力:不能因太弱小或缺乏獨立性而容易受到外部勢力的影響。

2011年至2020年,各國每1000 名員工每年因罷工損失的工作日數,制圖:漢斯·伯克勒基金會經濟和社會科學研究所

二、走向極端的連環罷工

德國交通業是工會活動的一大重心,但在2014年之前,德國鐵路的工會從未以頻繁罷工著稱,德國鐵路也因此享有準時、高效的美譽。如今的德國鐵路是冷戰結束的產物。兩德統一后,聯邦德國的鐵路背負巨額債務,而民主德國的鐵路年久失修。根據1993年12 月27日頒布的《鐵路系統重組法》(Eisenbahnneuordnungsgesetz)及相關法案規定,德國鐵路股份有限公司在1994年成立,負責管理兩德統一后合并的全國鐵路,一度取得商業成功。

然而,德鐵近年準點率卻有所下降,公司也在經歷虧損。據德鐵公司總裁理查德·盧茨(Richard Lutz)博士在柏林的財報發布會上的報告:長途客運列車的準點率從2022年的65.2%下降到2023年的64%;貨運列車的準點率從2022年的91.8%降至91.0%。德鐵集團2023年凈虧損約24億歐元(2022年凈虧損2.27億歐元)。他提到嚴寒和陳舊的鐵路網是拖累德鐵業績的因素,但也不客氣地將部分原因歸到GDL組織的罷工頭上。

2023年11月初開始的德鐵司機罷工潮的確給德鐵公司造成巨大困擾。2023年11月14日15:30,GDL在下一輪勞資談判開啟的兩天前通知德鐵公司自己的罷工決定,罷工將從15日晚間10點持續到16日下午6點,共計20個小時。盡管德鐵公司已經在前一輪談判中提出了工資增長11%的報價,以及一次性給每個工會成員支付2850歐元的通脹補償,這仍然與工會的期望相去甚遠。現在,工會不僅要求更多的工資,還致力于將工作時長從每周工作38小時削減到35小時。德鐵公司的回應相當嚴厲,公司人力資源董事會成員馬丁·塞勒(Martin Seiler)直接將GDL的威脅定性為“踐踏社會伙伴關系”(Sozialpartnerschaft mit Fü?en treten)。

雙方隨后開始短兵相接。德鐵公司出臺一系列政策,包括鼓勵乘客改簽、安排緊急班次、調集更多車廂加大單次運力,試圖減輕罷工所造成的影響。GDL則以更猛烈的罷工回擊:甚至一度出現六天“超級罷工”(1月24日上午2點至1月29日下午6點)的計劃,好在1月27日德鐵公司在私下接觸中讓步,換來此次罷工在28日提前結束。然而,談判在3月4日再次破裂,GDL立刻宣布在3月6日開始新一輪罷工,此次罷工持續35小時,直指其35小時工時訴求。

令社會各界震驚的是,GDL表示若還有下次罷工,他們將突破“罷工必須提前48小時通知”的準則——這使得罷工的形態變為無規律的“波浪式罷工”(Wellenstreiks),這種極端的策略上次在德國出現還要追溯到1990年代。1990年代,一批印刷廠的工人毫無征兆地使用了這個策略,但印刷業罷工與交通業罷工對社會的影響顯然不能相提并論。GDL主席韋塞爾斯基(Claus Weselsky)表示:“我們正在開始所謂的波浪式罷工,這意味著鐵路不再是一種可靠的交通工具。”

三、勞資團結補充機制的疲軟:法、政手段調停失敗

由于每次罷工的時間、地點和持續時間原則上本來就可以由工會自由選擇,根據黑森州勞動法院(Hessische Landesarbeitsgericht)的裁判,“波浪式罷工”是合法的。在對著合法的“波浪式罷工”干瞪眼之前,德鐵公司已經在法庭上多次失利,勞動法專家魯德科夫斯基(Lena Rudkowski)為此感嘆“這個國家的判例對罷工相當友好”。1月3日,德鐵公司以公司雇傭的火車司機和GDL自己成立的組織“Fair Train e.G.”簽訂工作合同為由,向黑森州勞動法院控告作為資方的GDL無權繼續代表勞方進行活動——Fair Train需要澄清自己到底是工會還是臨時職業介紹所。塞勒說:“如果德國鐵路公司是正確的,GDL將失去代表司機集體談判的能力。”此外,德鐵公司還向法庭申請針對罷工的臨時禁令,這些都遭到法院的拒絕。工會信心大增,韋塞爾斯基說該判決“一勞永逸”(ein für alle Mal)地證明德鐵公司高層的破壞行動不可能成功,罷工在1月10日如期開始。

雖說能否完成談判最終取決于勞資雙方自己的意愿,但當勞動爭議關乎國計民生的產業時,德國社會也期待有威望的政要能夠挺身而出。所有德國人都不會忘記1951年屬于德國的“國父神話”,首任聯邦德國總理阿登納(Konrad Adenauer)在工會和魯爾工業家因煤鋼產業管理問題劍拔弩張時擋在了雙方的中間,用自己的威望和行動阻止了沖突的升級。2015年5月也曾有一個成功的先例,受到工會愛戴的左翼黨圖林根州州長拉梅洛夫(Bodo Ramelow)在1個月內促成了工會與德鐵公司的和解。不過,圖林根的左翼黨政權已在2020年2月的“圖林根危機”(Regierungskrise in Thuringen)中垮臺,策劃這場“危機”的黨派正是極右翼的另類選擇黨(Alternative für Deutschland)。2024年的德國政壇轉向極化,現在的德國缺乏能夠同時受到勞資雙方歡迎的政治人物。

這次是石勒蘇益格-荷爾施泰因的州長君特(Daniel Günther)和前聯邦內政部長梅齊埃博士(Thomas de Maizière)出面調解。君特是工會提供的人選,梅齊埃則是德鐵公司的人選,不過兩人均屬于中右翼的基民盟。他們的核心建議是將工時分兩步降低到每周36小時(2026年1月1日起,降至每周37小時;2028年1月1日起,降至每周36小時),這極其接近工會期望的35小時。此外,調解人的方案還涉及工資和假期等其他事項。

德鐵公司與GDL起初都指責對方有意破壞談判,無視調解人提出的這份提案。3月7日下午,德鐵公司專門發表聲明,澄清其愿意在該提案的基礎上談判。GDL則繼續拒絕任何仲裁,希望在沒有外部調解的情況下談判。韋塞爾斯基在《南德意志報》(Süddeutschen Zeitung)上再次強調了他對“35小時”的追求,“它(調解提案)沒有包含邁向每周35小時的步驟。”許多政界人士對調解人的提案遭到無視感到失望。基社盟(CSU)秘書長馬丁·胡貝爾(Martin Huber)指責工會濫用罷工權,“現在這里發生的事情顯然是濫用罷工權,這滿足了工會領導的私利,而不是改善局勢。”政府在交通業的最高話事人交通部長維辛(Volker Wissing,自由民主黨)在接受德廣聯(ARD)的采訪時開始呼吁政府退出這場談判:“我們開始不能從政治或政府層面解決這場談判沖突了。有一點是明確的,鐵路歸聯邦政府所有;但另一點也很明顯,它是一家上市公司。因此,鐵路部門必須作為集體談判的一方而不是作為聯邦政府(和勞方)進行談判。”

四、韋塞爾斯基的遺產與又一個“魏瑪時刻”?

GDL與德鐵公司終于在2024年3月26日晚間宣布達成協議:逐步將工作時間減少到35小時。他們建立了彈性的“工作時間走廊”(Arbeitszeitkorridor),允許員工在2029年之前每年申請縮短工作時間,并獲得全額工資補償。自愿選擇每周工作40小時的員工,可多拿約2.7%的額外工資。

65歲的韋塞爾斯基主席宣布將在2024年退休,這份協議將是他的遺產。他自2008年以來一直掌權,在2022年依然能以97%的得票率得到絕對擁護。他是兩德鐵路合并時代進入德鐵公司的民主德國鐵路工人。卡塞爾大學政治學家兼工會專家沃爾夫岡·施羅德(Wolfgang Schroeder)在接受德國新聞網(RND)采訪時說:“民主德國鐵路工人會覺得自己是二等工人,這在民主德國的工會成員中激起了一種特殊的戰斗精神(Kampfgeist)。”

當然,這位被《德國金融時報》稱為“來自薩克森的大喇叭”的勞工領袖值得注意的不只是他的強硬態度而已。施羅德說:“韋塞爾斯基堅信自己是最后一位勞工領袖。他知道他只會再在任幾個月,所以這次他玩得很大膽。” 律師邁克爾·福爾羅特(Michael Fuhlrott)認為韋塞爾斯基的策略,比如工會自己成立組織來為罷工工人進行臨時職業介紹的行為,涉足了很多工會運動的灰色領域:“韋塞爾斯基先生涉足了一個以前從未涉足過的法律領域。到目前為止,還沒有針對此類案件的具體判例法。法律只規定可以成立工會、可以罷工、可以維護雇員的工資條件。現在,工會開始創業——這不再是典型的工會業務。”

2015年5月22日通過的《集體談判統一法》(Tarifeinheitsgesetz)規定,產生勞資糾紛時,公司只需和擁有該公司員工成員最多的工會進行集體談判。鐵路和運輸工會(Eisenbahn- und Verkehrs-gewerkschaft ,簡稱“EVG”)此前一直是德鐵公司最大的相對方,這個較溫和的“大帳篷工會”號稱代表與鐵路相關的所有雇員的利益,車上的乘務員、車站的調度員和德鐵辦公室的文員都能影響EVG的決策。GDL則是僅僅代表火車司機的“部門工會”(Spartengewerkschaften)。GDL的人數遠少于EVG,但本輪罷工足以充分證明GDL的斗爭意愿高于EVG,組織度和行動力也勝于EVG。這與GDL主席韋塞爾斯基的個人風格不無關系。

另外,激烈的罷工令近年本就嚴峻的德國經濟與政治態勢雪上加霜。根據科隆德國經濟研究所(IW)經濟學家托馬斯·普爾斯(Thomas Puls)的計算,罷工一天會給德國經濟造成約1億歐元的損失。作為歐洲經濟的主動脈,德鐵公司的貨運分部德鐵公司 Cargo每天為煉鋼廠、發電廠、煉油廠和海港提供3500多列火車,罷工讓許多關鍵產業鏈面臨停擺風險。“化學工業首先會感受到這一點,因為法律要求該產業的部分貨物必須使用鐵路運輸。”普爾斯說,“鋼鐵行業也嚴重依賴鐵路貨運。”

維辛部長表示爭議最終得到解決是一件好事,但“這種集體談判中的烈度(Heftigkeit)不應該成為先例。”德鐵公司的談判代表塞勒也數次使用“不相稱”或“過分”(unverh?ltnism??ig)來描述GDL的訴求。德國的勞資團結體制在這種寸步不讓的勞資對抗下出現精疲力竭的征兆,工會在本次罷工中表現出的激進態度和創新策略正在考驗該體制的韌性,政壇的極化與經濟的惡化也使得外部的調解者對此更加束手無策。德國近百年的制度探索對世界影響深遠。20世紀初,德國魏瑪共和國初次在憲法層面確立勞資團結體制時曾讓中國知識分子眼前一亮。民國立憲要人張君勱就“誠恐海枯石爛,而中國憲法無一日而能成立也”的時局,呼吁“學德意志者,當學其交讓之精神,和衷共濟之精神”。而現在,德意志自己在既有體制下好像也難妥協,它是否即將到達又一個需要再出發的“魏瑪時刻”,值得引起這一代中國知識分子觀察與思考。

魏瑪火車站外的恩斯特·臺爾曼(Ernst Th?lmann)雕像,他是魏瑪共和國時期主要的工人領袖。筆者攝于2024年1月。

(參考資料從略)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司