- +1

長三角議事廳|和誰做朋友?探究長江經濟帶城市群空間特征

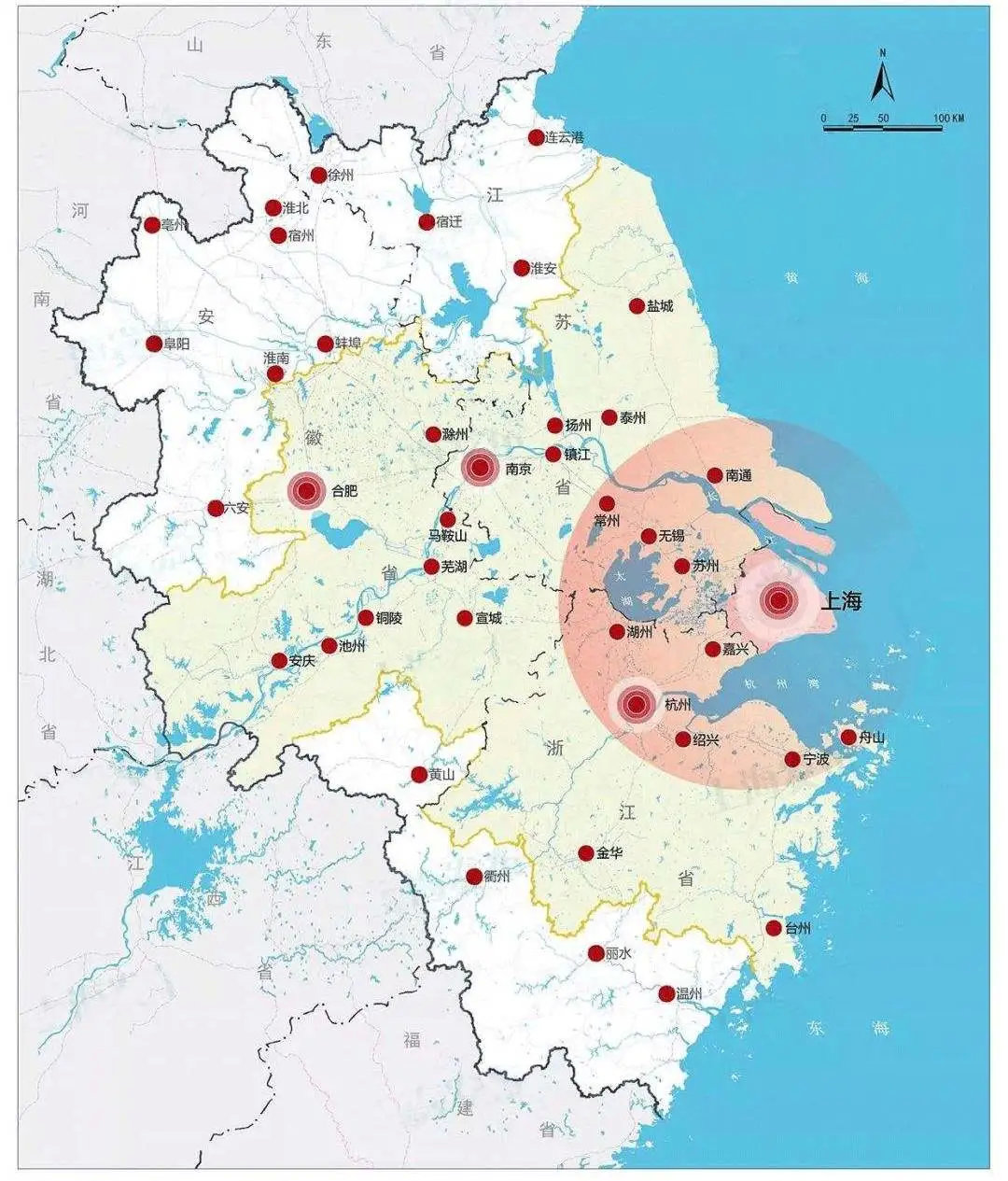

長三角經濟帶。

城市群作為復雜系統,具有相對獨立性。然而,在構建國內外雙循環相互促進的新發展格局背景下和構建全國統一大市場的進程中,城市群的開放性逐漸凸顯,與城市群外部城市產生良性互動。這種外向聯系是否會重塑城市群已有的空間結構,重塑作用是正向的還是負向的,值得深入思考。

綜上,本文基于長江經濟帶上的長三角城市群、長江中游城市群與成渝城市群,借助鐵路客運大數據,探究內外聯系視角下長江經濟帶三大城市群空間聯系及其空間結構的異質性。

群內城市間聯系:長三角城市群最緊密,成渝城市群最弱

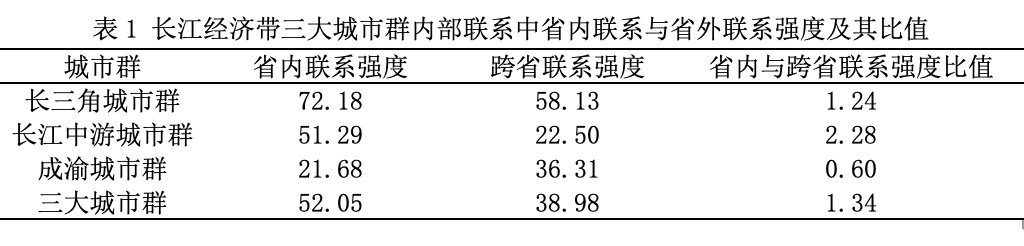

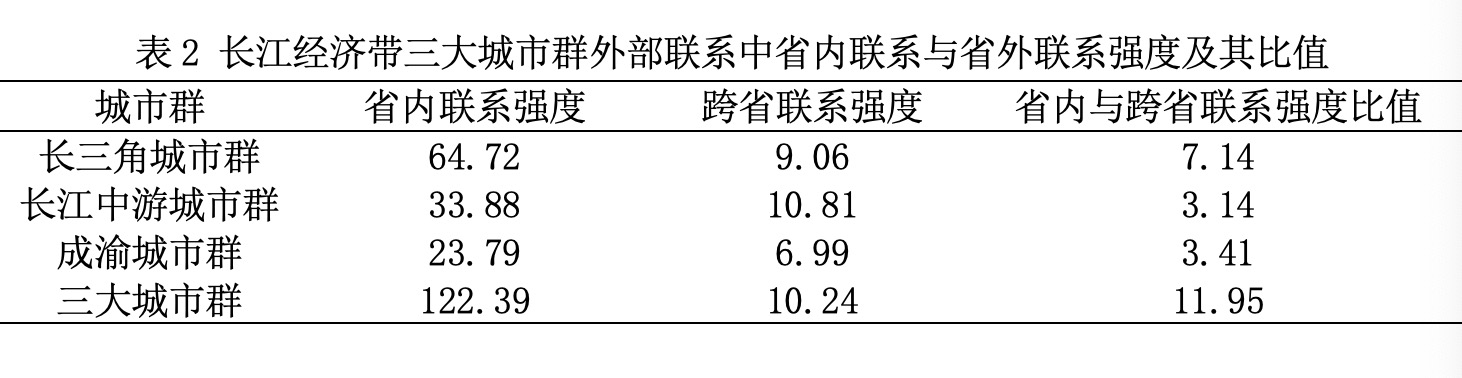

從省內與跨省聯系強度看(表1):長三角城市群的省內和跨省聯系強度均高于另外兩個城市群,說明長三角城市群城市間的聯系最為緊密,城市群發育最為成熟。

長江中游城市群群內聯系強度比成渝城市群高14.85,但其跨省聯系強度卻比后者低14.05,且其省內聯系強度是其跨省聯系強度的2.28倍。因此,雖然長江中游城市群整體聯系強度要比成渝城市群好,但其內部三省仍以省內聯系為主,有“畫地為牢”的風險,突破“省界詛咒”是城市群未來發展的關鍵。

成渝城市群在三個城市群中群內聯系最弱,但在成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道等國家戰略引領下,通過充分發揮重慶和成都雙核的強吸引作用以及重慶對周邊四川城市的輻射帶動作用,使得其跨省聯系強度達到36.31,比省內聯系高14.63。

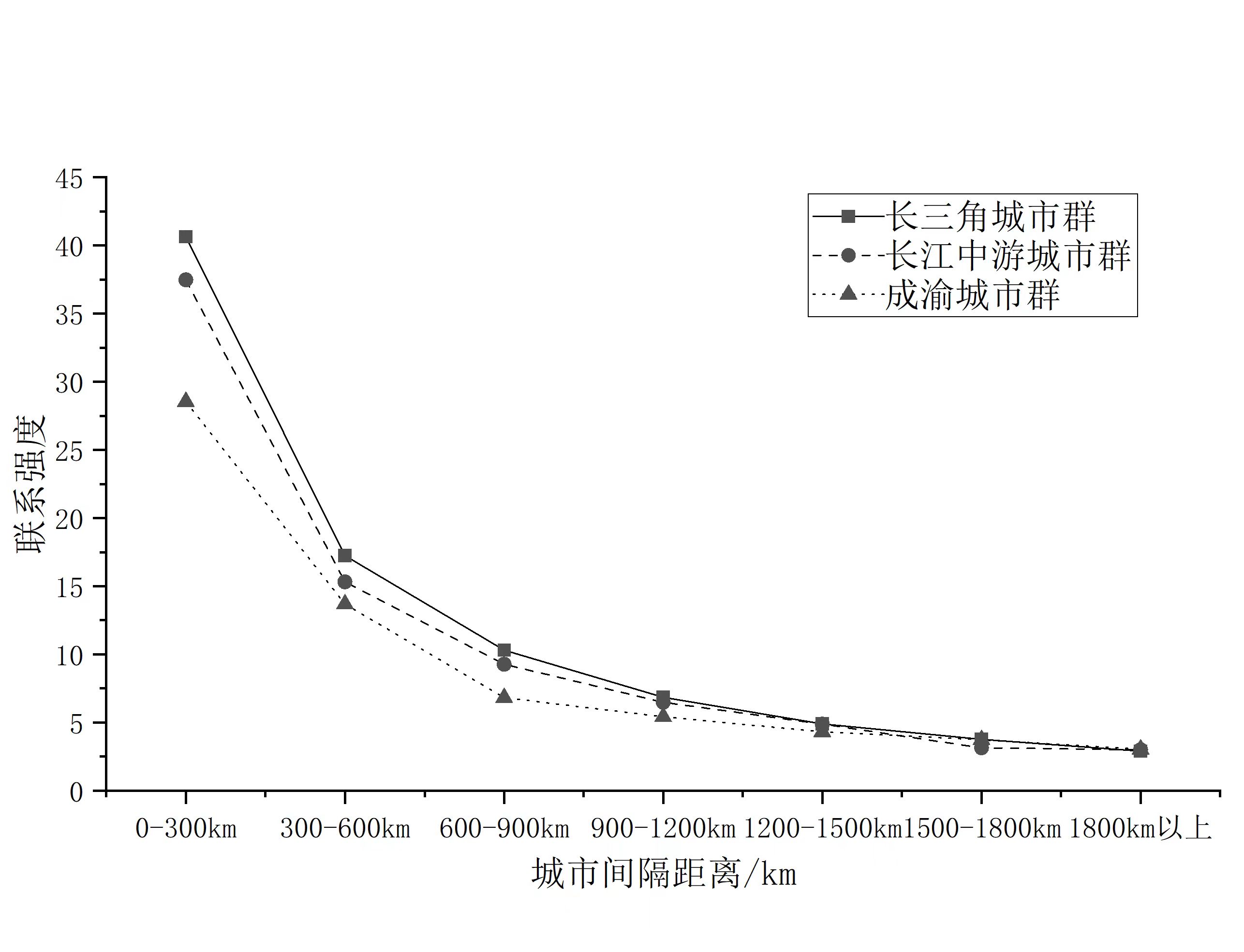

從不同城市間距聯系強度看(圖1):長三角、長江中游城市群的內聯系強度具有距離衰減特性,說明城市間距離越近,越容易產生強聯系。但成渝城市群并不遵循這一定律,成都和重慶兩個雙核城市雖然相距300-400km,其聯系強度反而高于200-300km區間的城市。因此,城市間的強聯系可以壓縮彼此的空間距離,進而改變距離衰減律。

圖1 長江經濟帶三大城市群不同間隔距離群內聯系強度變化趨勢

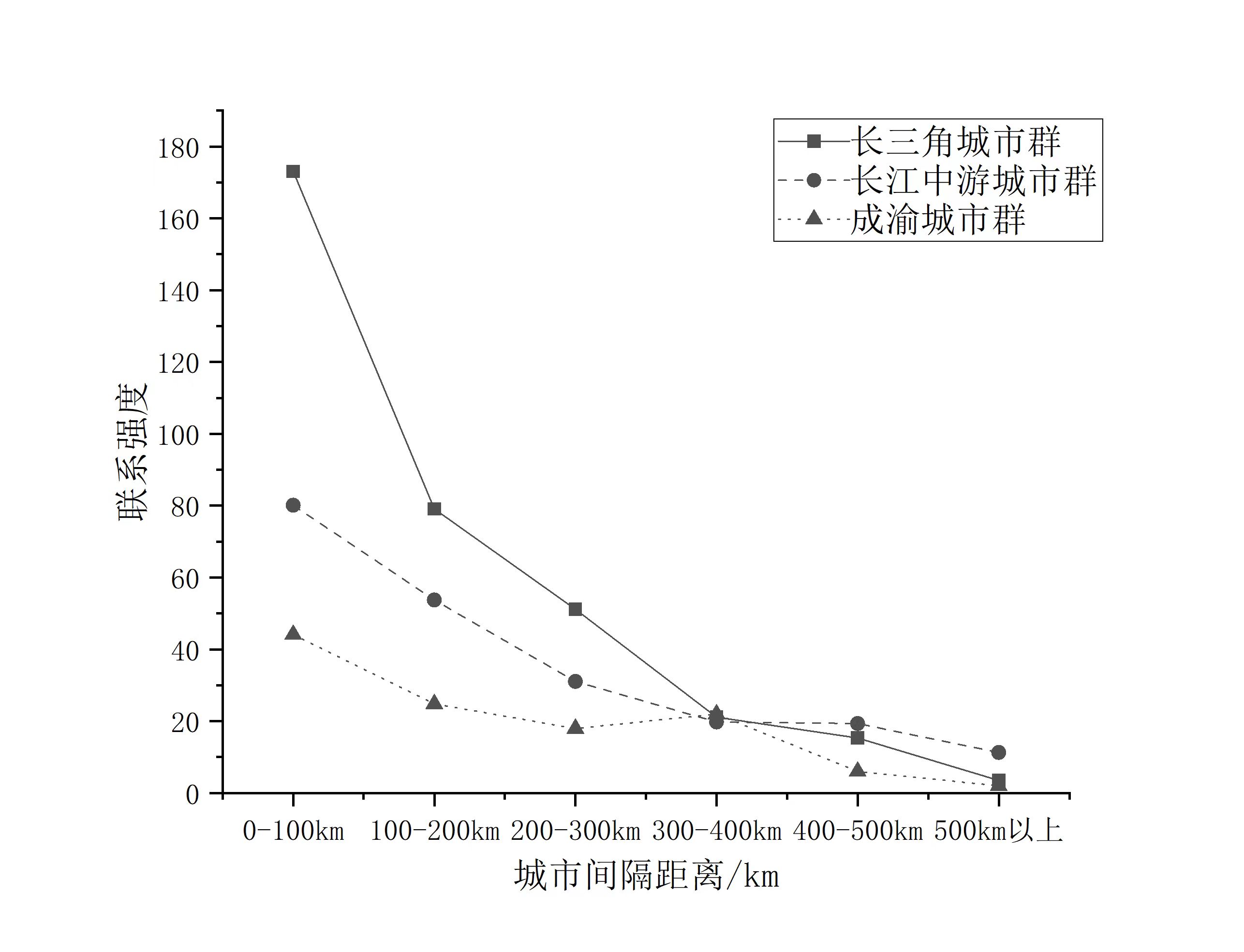

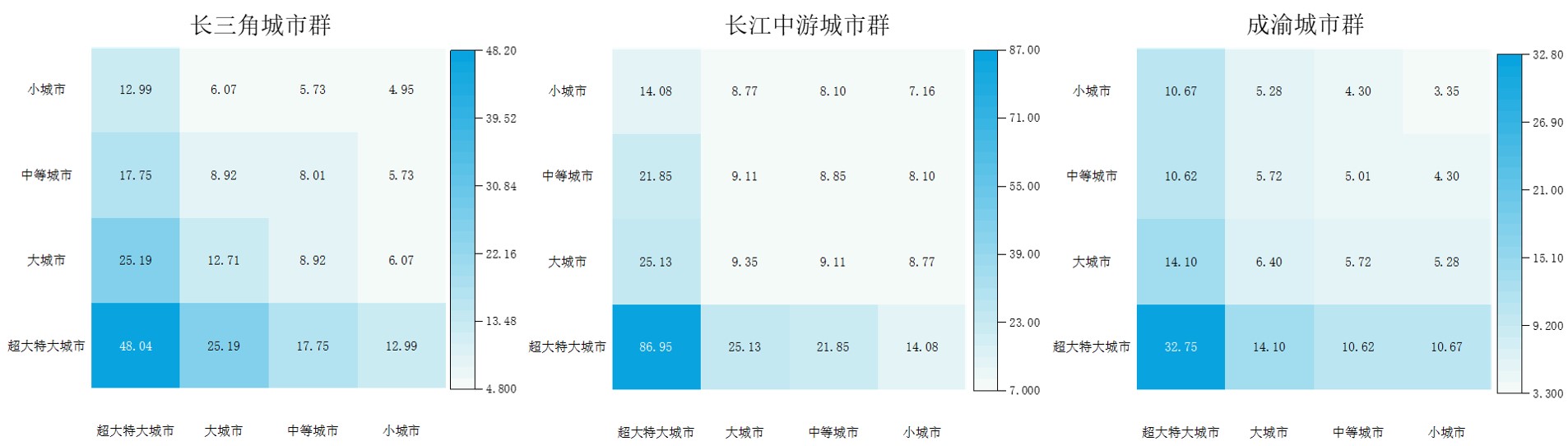

從不同規模城市聯系強度看(圖2):超大特大城市是城市群內部聯系的“排頭兵”,主導城市群內部聯系;同級聯系中,城市規模對城市聯系強度具有絕對影響力,城市規模越大,城市間聯系越強,顯示出“強強俱樂部”效應;跨級聯系中,級數差影響著城市間聯系強度,級數差越小,城市間聯系愈加緊密。

圖2 長江經濟帶三大城市群內部不同規模等級城市間聯系熱圖

群外城市間聯系:長江中游城市群最強,成渝城市群最弱

從省內與跨省聯系強度看(表2):長三角城市群的省內聯系強度最高,表明長三角城市群與周邊同省非城市群城市的聯系比其他兩個城市群強,更易帶動城市群周邊毗鄰城市的發展。

長江中游城市群的外部跨省聯系強度則是三大城市群中最高的,這一方面體現了長江中游城市群地跨長江南北兩岸的交通區位優勢,但也暴露出其城市群內聚力不足的短板。

而成渝城市群外部聯系中的省內和跨省聯系分別為23.79和6.99,均低于其他兩個城市群,表明成渝城市群發育成熟度欠佳,不僅對外輻射較弱,而且其省內聯系強度還不足長三角城市群的二分之一,導致其與城市群周邊同省非城市群城市的聯系較松散。

從不同城市間距聯系強度看(圖3):長三角、長江中游和成渝城市群群外聯系強度隨著城市間隔距離的增加而減弱,因此,群外聯系同樣具有距離衰減特性。長三角、長江中游、成渝城市群在城市相距0-300km時的外部聯系強度分別是300-600km的2.36、2.45和2.09倍,說明0-300km是三大城市群對外聯系的有效距離,300km及以上城市對外聯系強度急劇下降,到1500km時,三大城市群對外聯系強度均已降至5以下

圖3 長江經濟帶三大城市群不同間隔距離外聯系強度變化趨勢圖

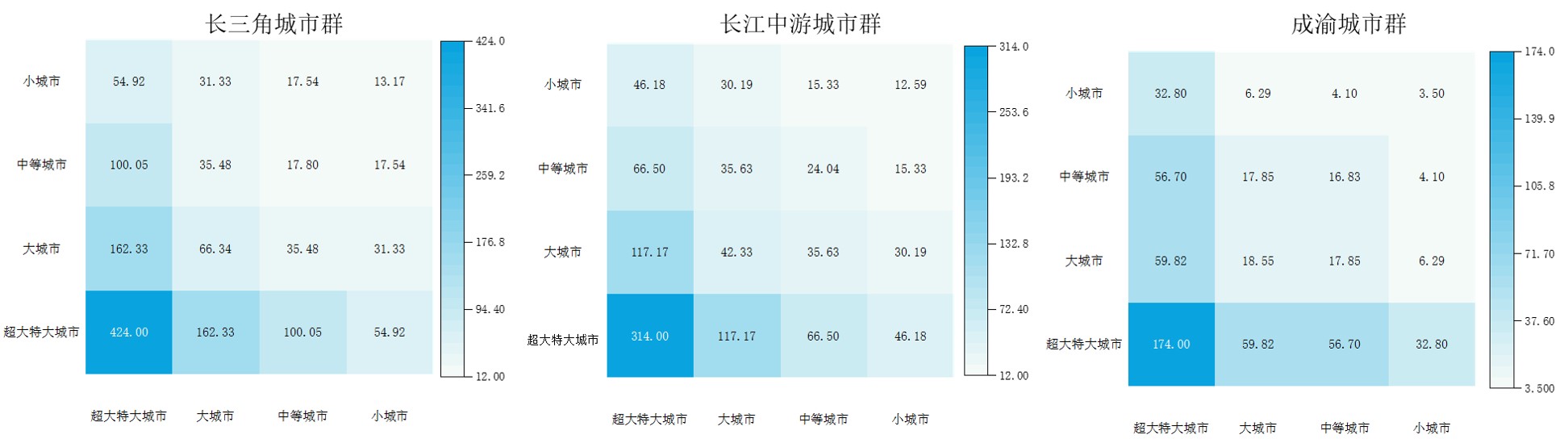

從不同規模城市聯系強度看(圖4):三大城市群的超大特大城市群同樣引領著城市群的對外聯系,是城市群外部聯系的“領頭羊”。同時,在同級聯系中,城市規模同樣在外部聯系中起著重要作用,城市規模越大,城市的對外聯系強度就越高,反之亦然。而在跨級聯系中,級數差同樣影響著城市間的聯系強度,與群內聯系的影響效應保持一致,當級數差越小時,城市間的聯系較為緊密。

圖4 長江經濟帶三大城市群對外不同規模等級城市間聯系熱圖

三大城市群空間聯系:長三角強度較高,成渝城市群較弱

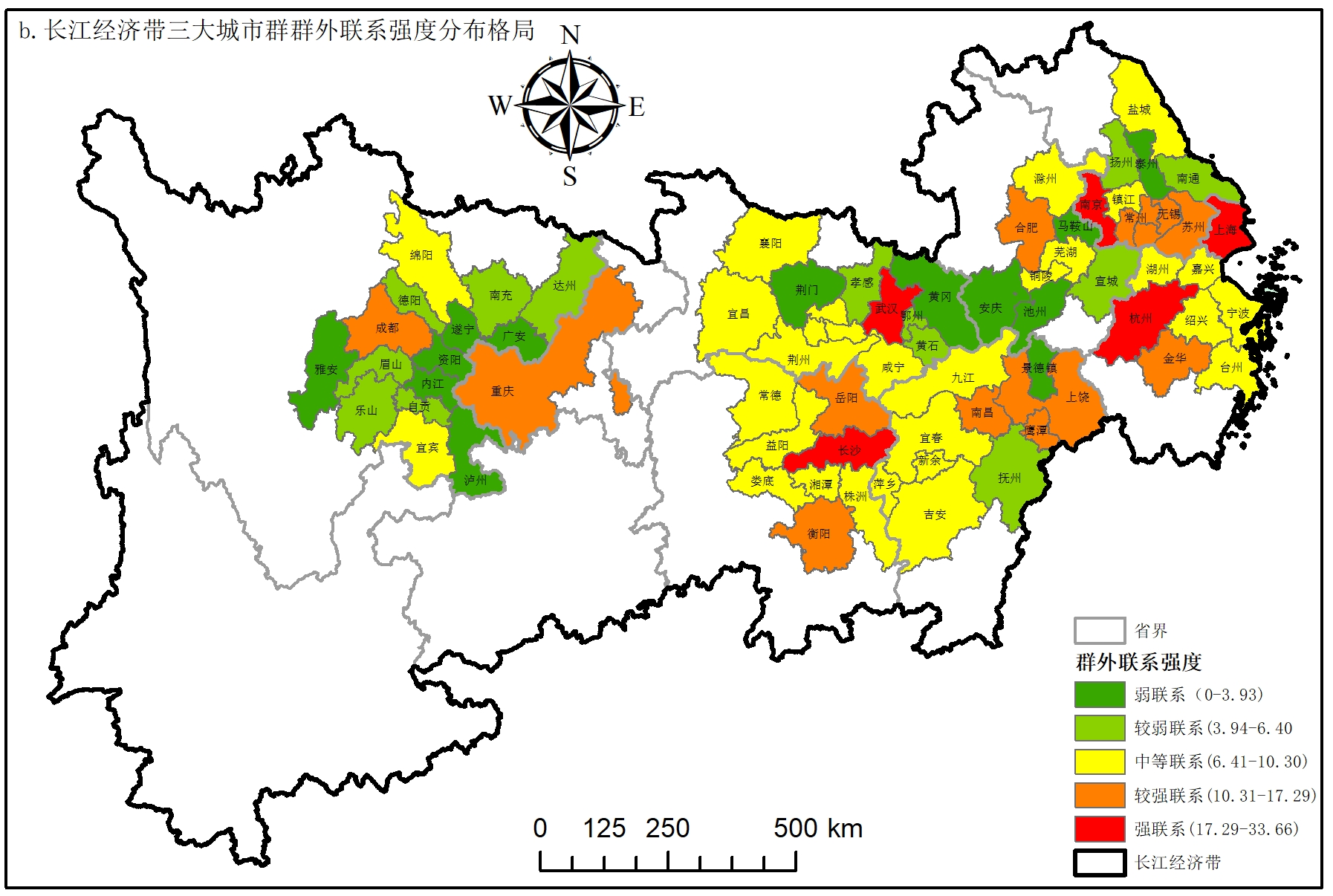

城市群中心城市的內部聯系和外部聯系強度均較高,表明中心城市不僅能夠輻射城市群內部城市,還會與城市群外部城市產生強聯系(圖4)。同時,位于城市群邊緣地帶的城市,其外部聯系強度高于對內聯系,具有明顯的“橋頭堡”效應。因此,地理位置是影響城市對外聯系的關鍵因素。

長三角城市群中的上海、南京和杭州等中心城市的對內聯系和對外聯系強度均較高,屬于強聯系城市,而合肥作為長三角城市群的另一中心城市,對內、對外聯系屬于較高強度,弱于其他中心城市。

長江中游城市群的邊緣城市,其內部聯系等級較低,而外部聯系除黃岡、孝感、荊門、景德鎮等東北部邊緣城市外,其余城市外部聯系強度均屬于中等及以上水平,這顯示出長江中游城市群在中國鐵路交通版圖中“溝通南北、連接東西”的獨特區位。

成渝城市群內部聯系和外部聯系均位于三大城市群之末,內外部聯系格局較為相似,除成都、重慶兩個中心城市外,其余城市內外聯系均較弱。

圖5 長江經濟帶三大城市群內外聯系強度空間分布

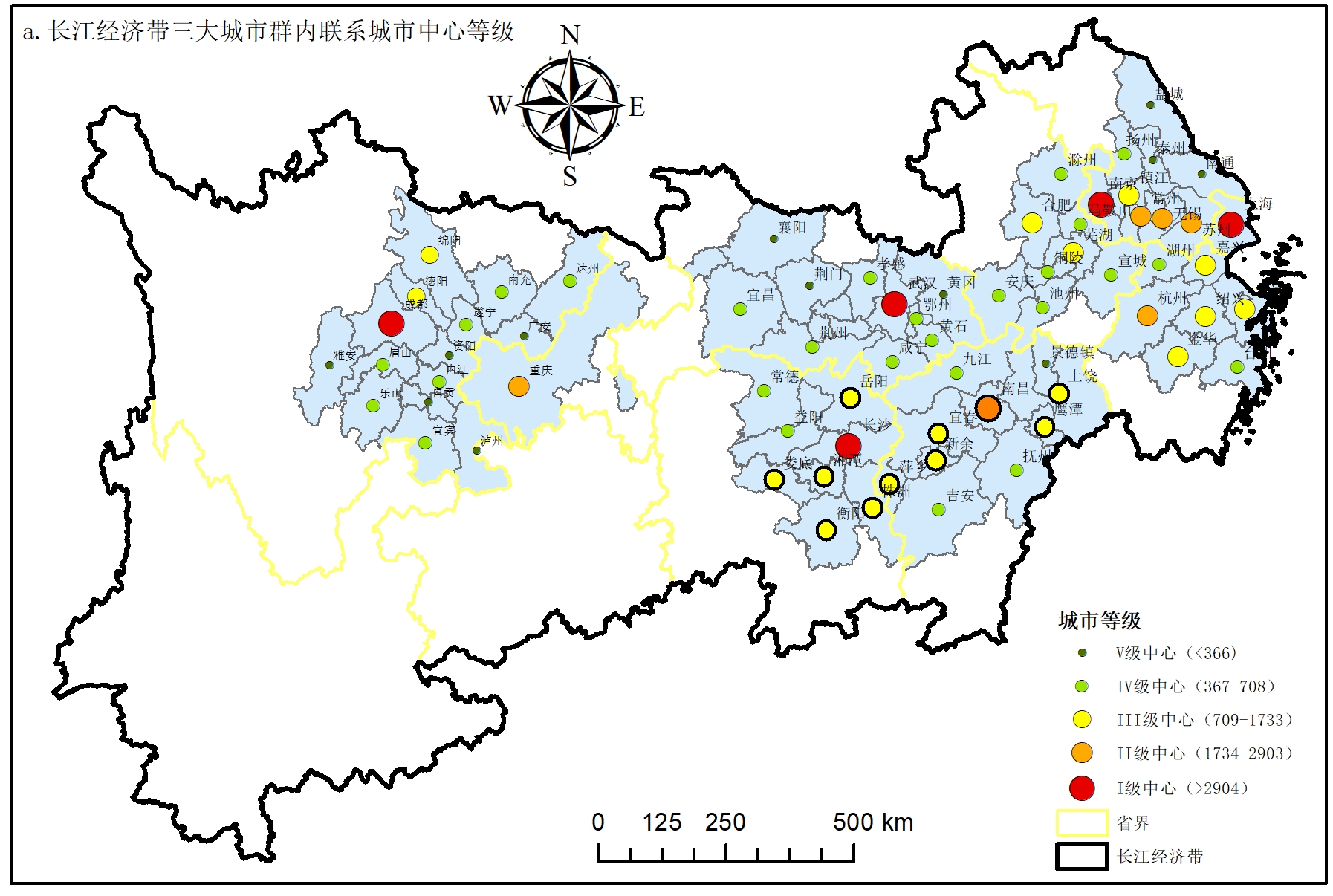

三大城市群空間結構:長三角呈“三角”,長江中游“三足鼎立”,成渝“雙核”

長三角城市群I~V級城市數量比例為2:4:7:9:3,城市體系呈紡錘形,其中,I級中心城市為上海和南京、Ⅱ級中心為杭蘇錫常。城市群整體空間結構由滬寧杭構成的穩定三角主導,形成高等級中心城市密集帶,其余城市則圍繞這一“三角”形成拱衛之勢(圖6)。

長江中游城市群III和IV級城市數量占比為78.57%,城市體系同樣呈紡錘體分布。城市群主要形成以武漢、長沙和南昌為中心的“三足鼎立”的空間結構,但南昌尚為II級中心,其中心性弱于武漢和長沙(圖6)。

成渝城市群在群內聯系影響下,城市體系呈細尖頂“金字塔”形態。成都是唯一的Ⅰ級中心,“塔尖”效應顯著。作為唯一的II級中心,重慶雖然交通聯系總量不及成都,但也能夠帶動周邊城市發展(圖6)。

圖6 長江經濟帶三大城市群內聯系城市中心性等級

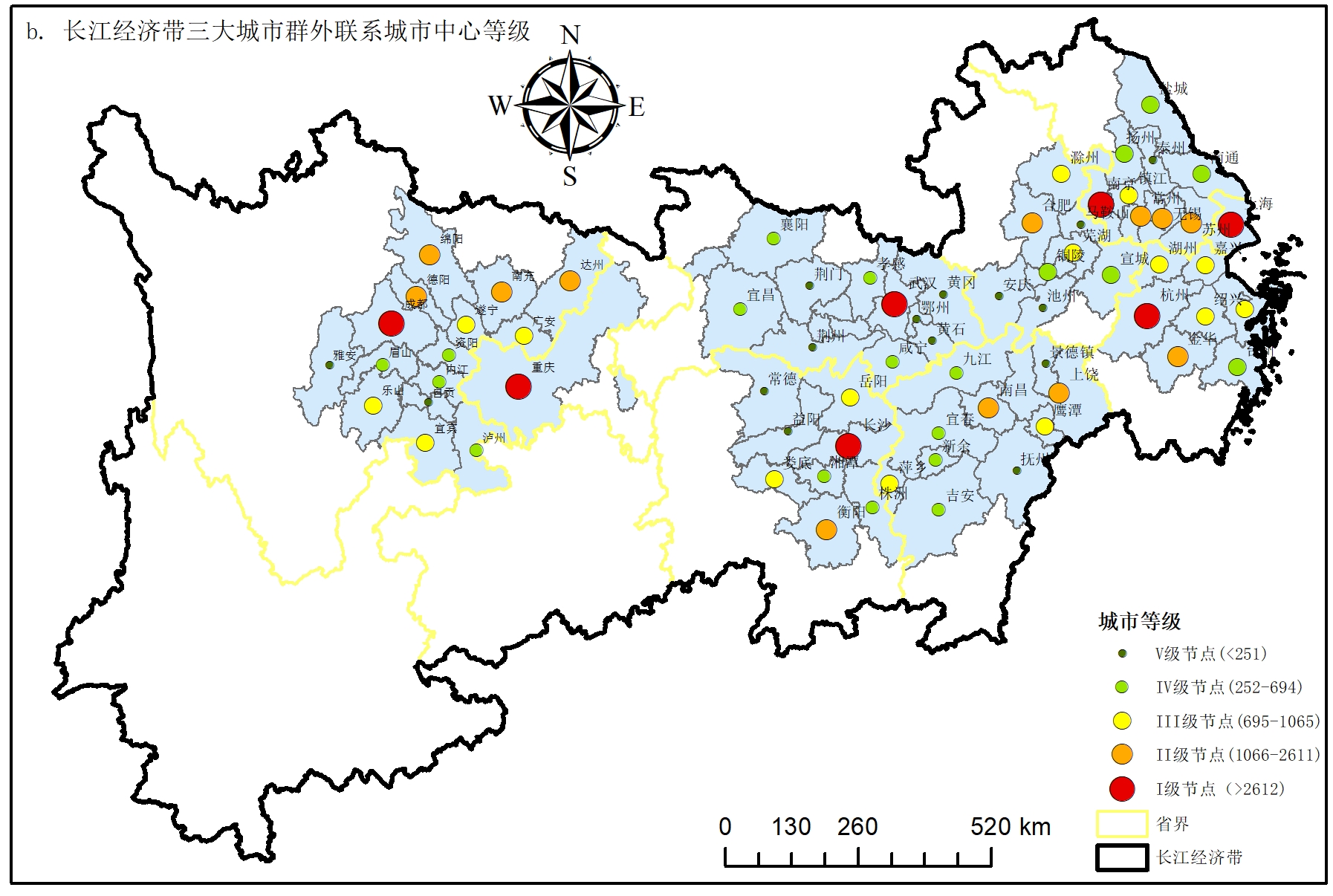

長三角城市群中,杭州由II級中心進階為I級中心,進一步穩固了滬寧杭城市“三角”。合肥因其省會地位,金華由于位于整個城市群的南緣,是城市群向南輻射的橋頭堡,因此,兩座城市均由III級中心進階為II級。池州、安慶、馬鞍山等安徽省內的城市均由IV級向下滑為V級,這是由于長三角和長江中游城市群邊緣城市聯系較弱導致(圖7)。

長江中游城市群中,雖然武漢、長沙、南昌等頭部城市在長江中游城市群中的中心等級未發生變化,但武漢作為全國性交通樞紐,在群外輻射上具有絕對優勢,城市中心性較長沙、南昌進一步提升,打破了原有“武漢-長沙-南昌”三足鼎立的相對平衡(圖7)。

成渝城市群中,重慶作為長江上游的交通樞紐,在強對外聯系的加持下,其由II級中心進階為I級中心,與成都構成了成渝城市群的“雙核”結構形態,改變了對內聯系視角下成都“單核”獨大的格局(圖7)。

圖7 長江經濟帶三大城市群內聯系城市中心性等級

在群內和群外聯系視域下長三角城市群均為多中心分布,群外聯系中杭州、合肥等中心城市的等級提升,與上海、南京等中心城市的差距縮小,使得群外聯系和總聯系下的指數均低于內聯系,因此對外聯系的加入進一步穩固了長三角城市群的多中心結構。

長江中游城市群在內外聯系視角也均為多中心結構,但武漢作為全國性的交通樞紐,對外客運聯系明顯強于長沙和南昌,進一步拉大了與長沙和南昌的差距,具有一定極化作用,表明外聯系弱化了長江中游城市群的多中心結構。

在群內聯系視角下成渝城市群呈“單核”分布,而在群外聯系視角下則呈“雙核”結構。因此,對外聯系的加入使得成渝城市群空間結構發生明顯變化,由“單中心”轉變為“雙中心”。

總體來說,長江經濟帶三大城市群在不同聯系視角下空間聯系具有不同特征,并形成不同的空間結構。其中,長三角城市群的群內、群外聯系相較于其他兩個城市群均具有更高水平,城市群發育更為成熟,但其外向性低于其他兩個城市群,與長江中游城市群相鄰城市聯系較弱,未來應加快其城市群周邊中小城市發展,打通長三角城市群和長江中游城市群的聯系阻隔,加強兩群互動,推動長江經濟帶發展。

長江中游城市群由于地理區位獨特,在群外聯系上具有一定優勢,但其群內聯系仍有一定缺陷,比如群內聯系以湖北、湖南和江西“各自為戰”,具有“畫地為牢”的風險,未來應加強湖北、湖南及江西省界周邊城市聯系,全面推進區域一體化。成渝城市群在成渝地區雙城經濟圈戰略引領下取得一定成效,“雙核”強向心性逐漸凸顯,但在群內聯系中成都的輻射作用明顯強于重慶,未來應進一步提升重慶的核心地位,增強其對周圍城市的輻射帶動能力。并且,成渝城市群相較于前兩個城市群,群外的聯系能力較弱。在加強成都、重慶核心城市群的對外聯系能力的同時,要加強成渝城市群邊緣城市的輻射帶動能力,加速城市群擴容,提升城市群發展質量。

[作者涂建軍系西南大學經濟管理學院教授,王靜松、汪世豪系西南大學經濟管理學院碩士研究生。文章改自作者發表《世界地理研究》(2024年3月)的論文:“長江經濟帶三大城市群內外聯系及其空間結構異質性——基于鐵路客運大數據視角”,有刪節。]

-------

“長三角議事廳”專欄由教育部人文社會科學重點研究基地·華東師范大學中國現代城市研究中心、上海市社會科學創新基地長三角區域一體化研究中心和澎湃研究所共同發起。解讀長三角一體化最新政策,提供一線調研報告,呈現務實政策建議。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司