- +1

評展|珂勒惠支大型回顧展:那些憤怒與母性的悲痛

凱綏·珂勒惠支(Kathe Kollwitz,1867-1945),德國版畫家,雕塑家,20世紀前半葉德國左派藝術家代表人物之一 。

珂勒惠支對中國現代版畫的影響更是無與倫比的。其作品經由魯迅介紹走進中國,掀起了一場新興木刻運動,成為中國現代版畫的新發端。澎湃藝術獲悉,近日,美國紐約現代藝術博物館舉辦了珂勒惠支大型回顧展,呈現約120幅素描、版畫和雕塑作品,講述她的藝術故事。與丟勒、倫勃朗、戈雅、德加等其他版畫巨匠相比,珂勒惠支雖然并不多產,但她的作品卻難以磨滅。其創作中,一個永恒的主題是母性的悲痛。

在20世紀初的幾十年里,當許多藝術家在嘗試抽象主義時,珂勒惠支卻始終致力于社會目的的藝術創作。她專注于母性、悲傷和反抗等主題,并主張女性視角是變革的必要而有力的推動者。

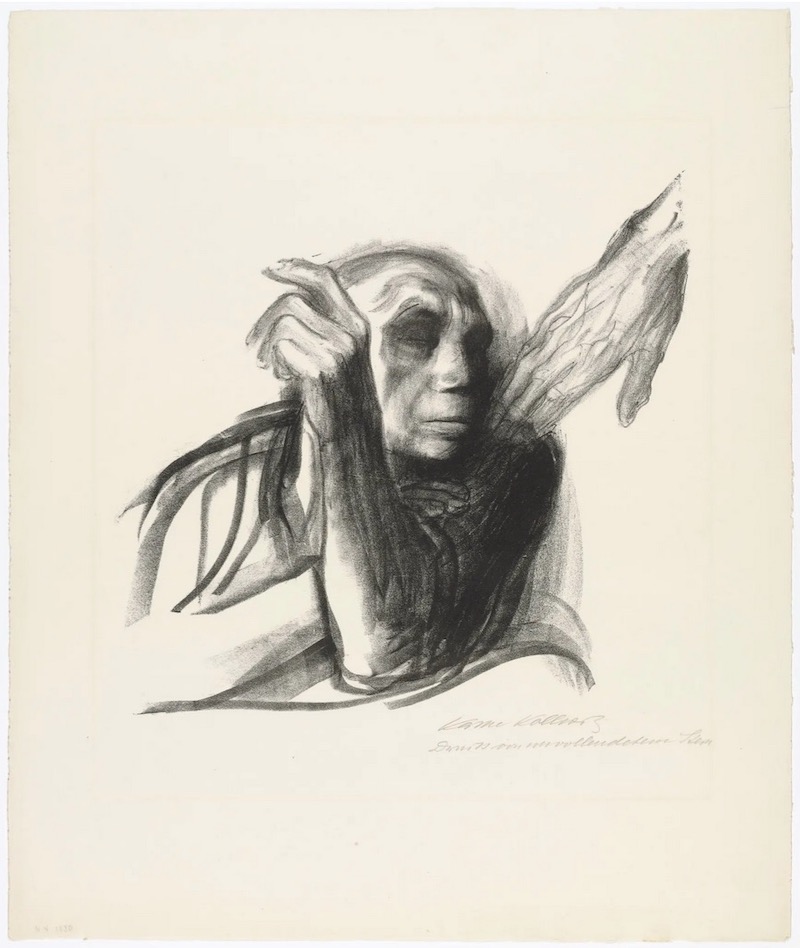

凱綏·珂勒惠支自畫像

當被詢問如何面對自己對世界現狀的憤怒和悲傷時,我認為沒有比紐約現代藝術博物館的凱綏·珂勒惠支(K?the Kollwitz)回顧展更好的答案了。這是紐約首次展出這位德國藝術家的開創性的版畫、素描、雕塑、海報和雜志插圖作品。

一進展廳,你就可以直接去看珂勒惠支從1902年開始創作的“農民戰爭”系列,尋找她自己對激進變革的強烈渴望。當她創作這組作品時,她的事業已經成功了近10年。這在當時還不允許女性進入藝術院校的國家里是一項了不起的壯舉。1898年,珂勒惠支的第一幅大型版畫作品《織工的反抗》(A Weavers’ Revolt)(1893-97年)被提名參加柏林藝術展,并被評為金獎。但她最終沒有獲得獎項。普魯士文化部長認為她的作品題材是根據1844年起義的當代戲劇改編的虛構起義,太具有政治顛覆性。而德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II)本人也反對讓一位女性獲得最高獎項。

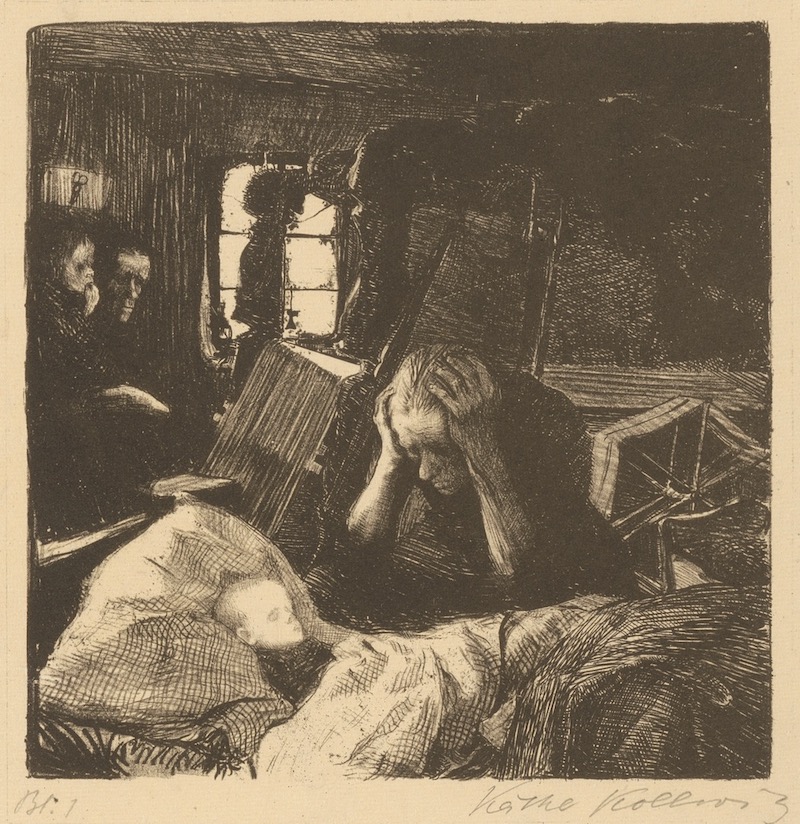

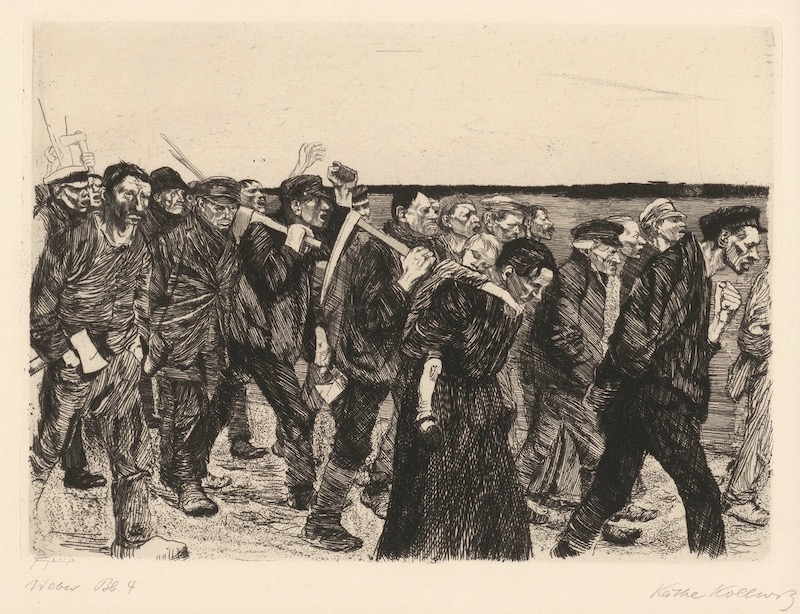

珂勒惠支組畫《織工的反抗》之一

珂勒惠支組畫《織工的反抗》之一

珂勒惠支組畫《織工的反抗》之一

凱綏·珂勒惠支出生于1867年,是一位公開的社會主義者。她的藝術生涯從19世紀90年代一直延續到 20世紀40年代,在此期間,她經歷了巨大的社會動蕩和兩次世界大戰。雖然她是進步的柏林分離派藝術運動的成員,但她與精英藝術界保持著距離。她與她的丈夫,一位照顧窮人的醫生一起生活在柏林的工人階級社區。

通過“農民戰爭”系列,珂勒惠支再次將目光投向過去,分享其對周圍不公正現象的憤怒。“這些不公正現象永無止境,大如山岳”。這部由七部分組成的系列作品講述了16世紀席卷中歐德語國家的歷史性起義,它不是對歷史事件的摹寫,而是以一種想象的敘事方式展現了農場工人所遭受的剝削。那時,男人的待遇比拴在犁上的牲畜好不了多少,女人則是面臨被地主強奸的境遇。他們的爆炸性反應,以及隨之而來的是令人不寒而栗的鎮壓。這是一個不亞于查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)或埃米爾·左拉(émile Zola)筆下的故事,并以女性的視角娓娓道來。

珂勒惠支,“農民戰爭”中的《反抗》。這幅大型版畫的焦點是“黑人安娜”

展覽中最大的一幅版畫是《反抗》(Charge),聚焦于“黑人安娜”的形象,她被認為是暴力的催化劑,敦促暴徒農民采取行動。她不是“領導人民的自由”。與歐仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)在1830年塑造的法國自由、美麗的赤裸化身形象不同,珂勒惠支筆下的老嫗是從背面展示的,她舉起肌肉發達的手臂,雙手緊握,幾乎是要沖向人群。

這讓人忍不住想跳上街壘。女權主義藝術史學家琳達·諾克林(Linda Nochlin)在談到這一系列作品時說,當時的其他藝術家專注于解決社會問題,一心想說服資產階級同情窮人的困境,而珂勒惠支卻在喚起階級意識。她的作品觀眾首先是她的工人階級鄰居。這就是為什么在其同齡人都在轉向更前衛的風格(表現主義、達達主義、新藝術)時,珂勒惠支仍專注于制作可以廣泛流傳的版畫,并堅持現實主義。她希望自己傳達的信息盡可能通俗易懂。

當然,她作品中的內容與其藝術性同樣重要。珂勒惠支在一幅作品中運用了多種版畫技法,在《農民戰爭》中,她使用了干點法、不同種類的蝕刻法,甚至用砂紙在金屬板上做記號。而在其他系列中,她還使用了石版畫和水印法。有時,她還會用水彩、木炭或粉彩來增強作品的情感效果。

紐約現代藝術博物館展出的凱綏·珂勒惠支的海報,從左至右:《維也納正在消亡!拯救兒童》,1920年;《幸存者》,1923年;《幫助俄羅斯》,1921年;《永不再戰!》,1924年;墮胎合法化海報,1923年;《釋放我們的囚犯》,1919年

版畫是一種奇特的間接媒介:在印版上留下痕跡之前,你永遠不會真正知道效果會是什么樣等。這種特性,再加上珂勒惠支近乎強迫癥的完美主義,意味著其作品數量不多。她一生只創作了大約 275 幅版畫,以及大約1500 幅素描,其中許多是對這些版畫的研究。由斯塔·菲古拉(Starr Figura)和瑪吉·希爾(Maggie Hire)策劃的紐約現代藝術博物館展覽呈現近120件展品。

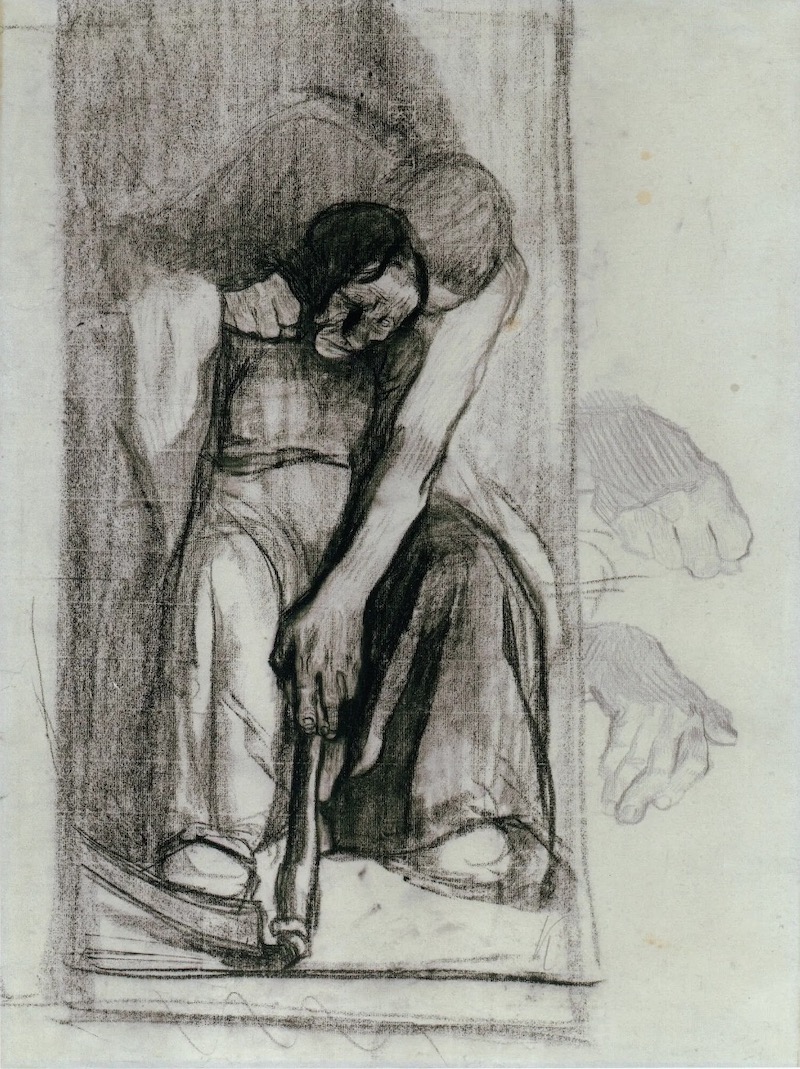

一個引人入勝的展廳展示了“農民戰爭”系列的第三幅作品《磨鐮刀》(Sharpening the Scythe)的艱苦創作過程。在八幅素描和版畫中,你講目睹一位老年婦女向革命者的轉變。在最初的幾幅作品中,一名男子壓著老婦,向她展示如何舉起武器。在隨后的畫面中,男子消失了。直到最后一幅,人們看到婦女正在磨鐮刀,準備參加戰斗。而展廳里的一段視頻也將帶領觀眾了解珂勒惠支的創作過程。

珂勒惠支,《磨鐮刀》,選自“農民戰爭”,1905年

珂勒惠支,《靈感》,1904年或1905年

在最早的作品中,我們很難忽略男性形象的壓迫感。她將這些作品命名為《靈感》(Inspiration),將男性轉化為繆斯女神,這也表明珂勒惠支深深地感受到了自己的藝術使命感。她寫道:“我無權逃避作為倡導者的責任。我有責任為人類的苦難發聲,為堆積如山的無盡苦難發聲。”

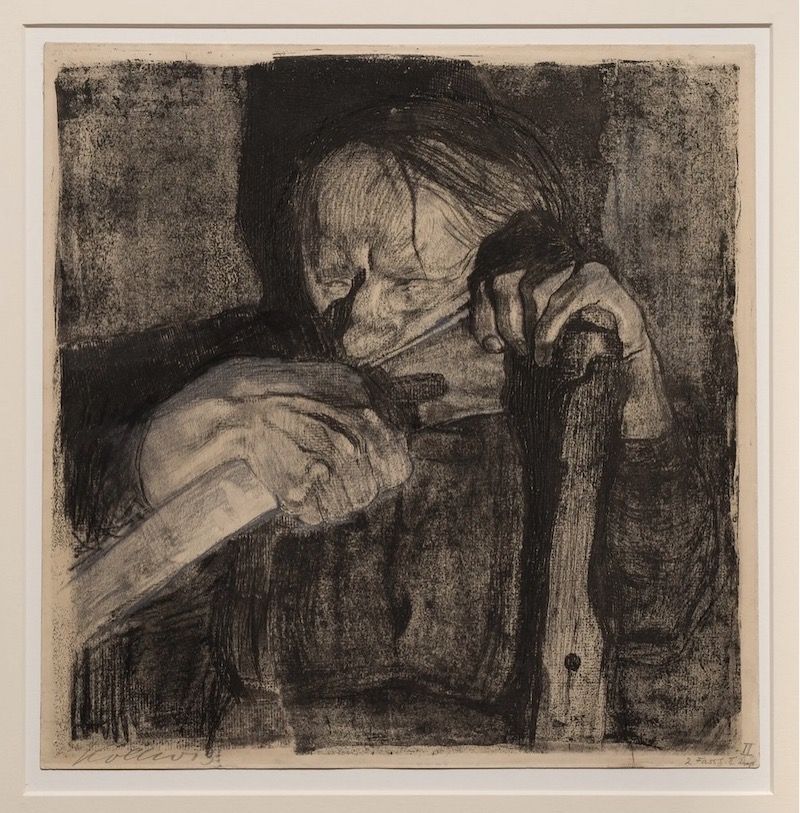

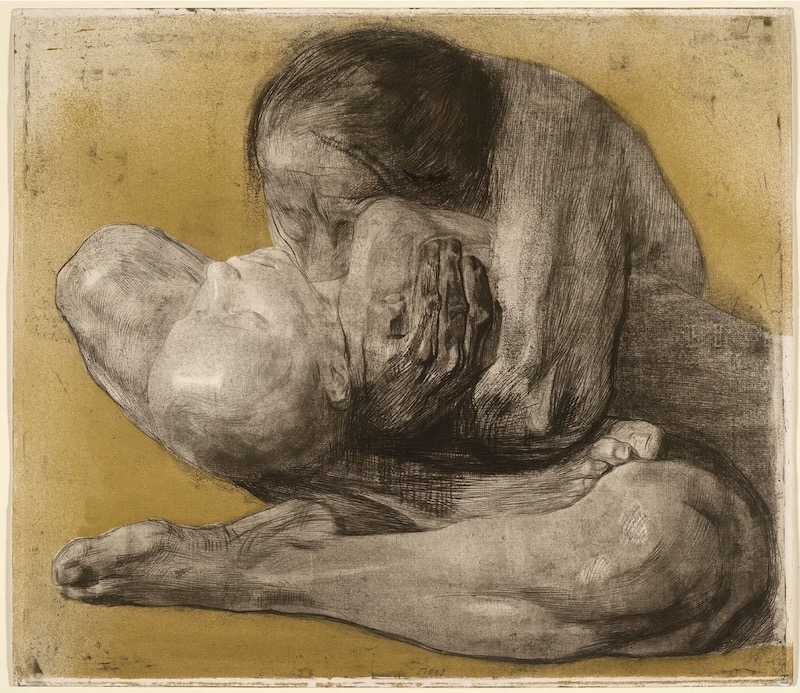

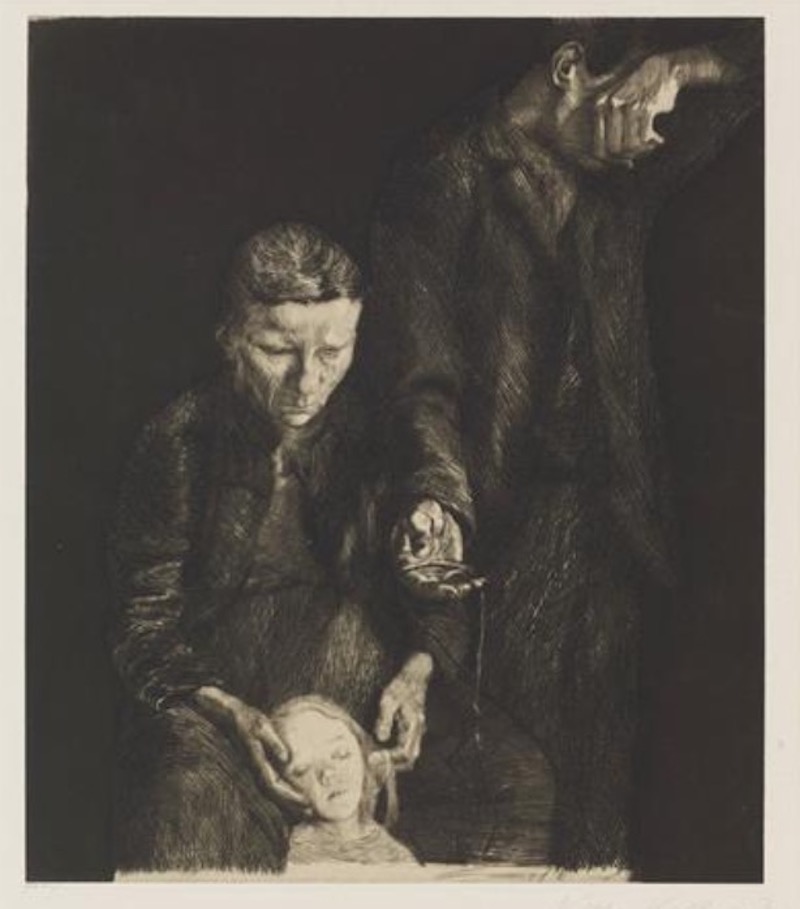

與丟勒、倫勃朗、戈雅、德加等其他版畫巨匠相比,珂勒惠支雖然并不多產,但她的作品卻難以磨滅。其創作中,一個永恒的主題是母性的悲痛。這源于其個人的境遇,她的弟弟在襁褓中夭折,她觀察到母親對這一悲劇的反應,以及后來她自己兒子的死亡。這也是因為在她那個時代,嬰兒死亡在窮人中司空見慣。

珂勒惠支作品《抱著死去孩子的女人》

創作于1903年的《抱著死去孩子的女人》(Woman With Dead Child)描繪了一位母親緊緊地擁抱著她的孩子,兩人的身體緊緊地融為一體。她同年創作的“Pietà(同情) ”系列作品同樣令人心碎。該系列的主題是一位父親的哀悼。在這些和其他主題的探索中,她矛盾地從愛德華·蒙克、奧古斯特·羅丹,甚至康斯坦丁·布朗庫西的情色意象中汲取靈感,來表現父母痛苦的原始性。

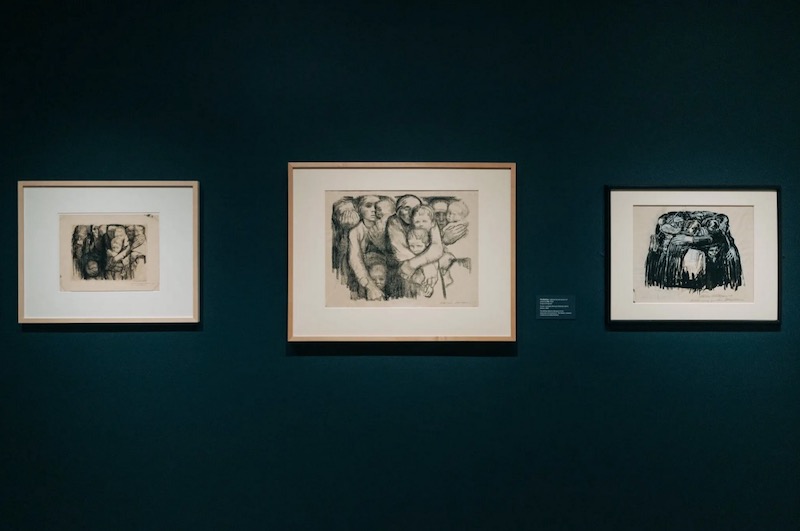

1914年大戰開始僅幾個月后,她的小兒子彼得就死在了前線,珂勒惠支悲痛欲絕。這一事件也改變了其作品的政治方向。她為讓還未成年的兒子參軍而感到內疚。在作品《斷頭臺邊的舞蹈》(The Carmagnole)(1901年)中,勝利的無產階級群眾圍著斷頭臺跳舞,這讓她轉向了同樣狂熱的和平主義,將女性視為暴力的保護者,而不是叛亂的煽動者。在她的“戰爭”(War)(1921-1922年)系列中,她轉而使用木刻畫來表現后方的恐怖。在多年前,德國表現主義藝術家就已經開始使用木刻畫了。在她的作品集中,《母親》(The Mothers)表現了婦女們緊鎖雙臂,蜷縮在孩子身邊,形成一個堅固的整體。20世紀30 年代,她將這組作品轉化為銅雕《母親之塔》(Tower of Mothers)。

珂勒惠支,《斷頭臺邊的舞蹈》,1901年。

展覽現場,珂勒惠支作品《母親》(The Mothers)

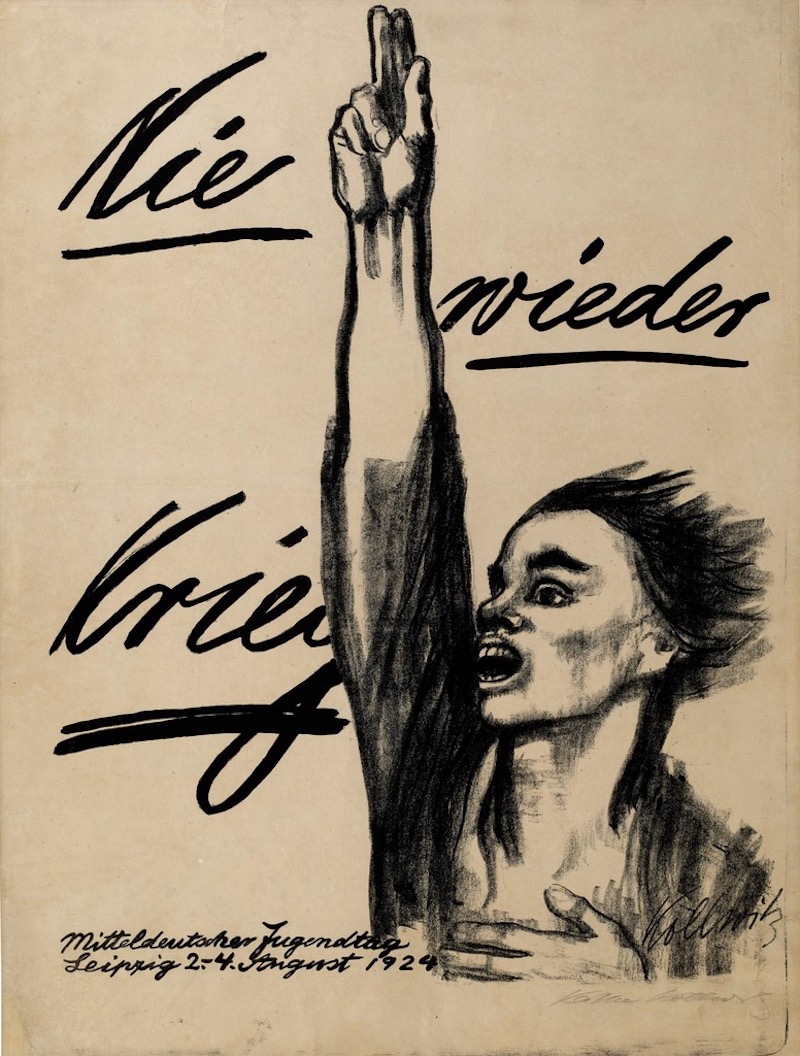

1918年,十一月革命爆發,次年,魏瑪共和國成立。在此背景下,珂勒惠支轉而采用更快捷、更具表現力的石版印刷媒介,創作了從釋放德國戰俘、糧食短缺到墮胎合法化等各種主題的海報。她最有名的作品是 “永不再戰!”(Never Again War!)(1924年)。這件作品被左派出版物廣泛轉載,使她成為社會參與藝術的代表人物。

雖然她宣稱自己早已過了相信革命值得付出暴力代價的年齡,但這并沒有阻止她為卡爾·李卜克內西(Karl Liebknecht)的葬禮創作一幅版畫。李卜克內西是一位共產黨領袖,他與社會主義革命家羅莎·盧森堡(Rosa Luxemburg)一起因參與1919年柏林武裝起義而被殺害。珂勒惠支不必在政治上同意他的觀點,但也能理解他的死對其工人階級追隨者意味著什么。

珂勒惠支《永不再戰!》,1924年

珂勒惠支在國內外的名氣越來越大。1919年,她成為第一位被普魯士學院錄取的女性,但這也導致其在第二次世界大戰前幾年受到納粹的迫害。1933年,希特勒當權后,她因在反對納粹的請愿書上簽名而被迫辭去教職。兩年后,她的作品被宣布為“墮落”,她本人也受到了被關進集中營的威脅。然而,與許多同齡人不同的是,她從未離開過祖國。1940年,她失去了丈夫,兩年后,她的孫子在戰場上犧牲。她于1945年去世。

珂勒惠支《受壓迫的家庭——貧窮的家庭》,1901年

珂勒惠支《被壓迫者》1900年

從那時起,她的聲譽起起伏伏,這要歸功于她對版畫的專注:與繪畫和雕塑相比,版畫通常被認為是較低級的藝術;而她的風格過于接近蘇聯現實主義,不符合冷戰時期的口味;以及她對女性經歷的關注,這在20世紀50年代和60年代,美國評論家認為過于“多愁善感”。然而,她仍然是現代藝術史里的一個固定人物。而且,正如展覽目錄中薩拉·拉波波特(Sarah Rapoport)的一篇精彩文章所寫的那樣,她對爭取社會變革的非裔美國藝術家產生了深遠的影響。其中包括雅各布·勞倫斯(Jacob Lawrence)、查爾斯·懷特(Charles White)和伊麗莎白·卡特利特(Elizabeth Catlett)。卡特利特在其1946 年的油印版畫《哈里特·塔布曼帶領被奴役者走向自由》( Harriet Tubman leading the enslaved to freedom)中也表現了“黑人安娜”的形象。

伊麗莎白·卡特利特,《哈里特·塔布曼帶領被奴役者走向自由》,珂勒惠支對爭取社會變革的非裔美國藝術家產生了深遠的影響。

珂勒惠支《死亡的呼喚》,選自“死亡”系列的最后一幅版畫,約1937年

珂勒惠支的最后一個版畫系列“死亡”(Death)(1934-1937 年)令人痛心疾首。盡管很微妙,但卻充滿了政治意味。她轉向了石版畫,這使她能夠在石頭上快速地畫出強有力的筆觸,就像是繪畫那樣。在最后一幅具有自畫像風格的版畫中,當死神的手伸向她時,她充滿了希望。她似乎在說,無論一個人對自己的死亡有什么恐懼,都不會比她所生活的這個世界所存在的罪惡更可怕。

珂勒惠支展將展至7月20日。

(本文編譯自《紐約時報》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司