- +1

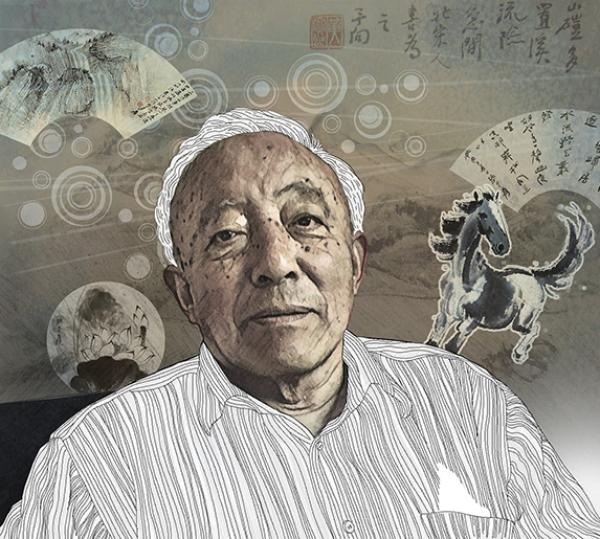

洪再新︱紅葉正紅——記夢蝶苑主人王中秀

夢蝶苑主人走了。

汪韻芳師母發來訃聞:“我摯愛的老伴王中秀今天凌晨一點五十五分離世。”做近現代書畫藝術的同仁,不管認識或不認識這位黃賓虹研究專家,都受益于他的工作。我有幸和中秀先生訂文字之交十七年,只就剛剛過去的一幕人生,回述這段友情,尋求一層新的意境。

整個美國感恩節假期我都在日本看幾個畫展,行前收到中秀先生函,說他呼吸困難,要住院治療,離家不遠。他說的家就在賓陽路上的“夢蝶苑”,是他和黃賓虹的緣分。而我每次前去造訪,常下榻的客棧,在三江路“西雅圖”小區,亦為巧合,因為我是從西雅圖-塔科馬國際機場出發飛到上海。從2001年起,每年至少見一次面,有時回國開會,見面機會略多。但是從學術通信的頻率看,這就難計其數了,從航空信、電傳、電郵到微信,這成為常態,一是新材料,一是新問題,大致圍繞著黃賓虹和他的現代世界藝術觀。

從日本回到美國,準備第二天的課程。早晨我去學校上課前,得知他的家屬遵其意愿,因回天無力,已簽字放棄搶救治療。驅車途中,一路小雨,古典音樂電臺播放的小提琴演奏把我帶入深深的思念之中。

美國西海岸時間11月17日上午九點,在我的亞洲藝術課上,第一張幻燈,是一幅初冬的紅葉。它是我從金澤21世紀美術館一側的兼六園中所見,在溫煦的陽光下,格外鮮明透亮。有“小京都”美譽的金澤的紅葉,就像美國新英格蘭地區和北京香山的紅葉,是收獲季節的禮贊。片片紅葉,以最飽滿的色彩,留存世間,傳遞孟子所說充實之大美。三周前,我寄給中秀先生一張住家附近的紅葉照片,是我執教美國西海岸以來所見最紅的印象。他回信來說:“按照陰歷,這里已經立冬數天了。這個夏天與樹蔭相伴,現在與天空相望。天氣預報今天有雨,到現在卻陽光明媚。”陽光和紅葉,不正是天配嗎?面對美國學生,我講起了王中秀先生。雖然這個名字他們從未聽說過,但只要選我的課程,他們總會感受到他的魅力。因為他們總是和我一起分享與中秀先生研究近現代藝術的心得。而此刻,世事無常,如紅葉飄零,使人感懷無限。

但凡生命,都是因緣。當你在生活中認同了某一種的價值,因緣際會,就成為延續你生命的一個參照。一個人的學術生命也是如此。王中秀先生住院前為贈我的山水冊頁題記,講述了這樣的故事,可能是他的絕筆:

余聞再新久矣,然識面卻在新世紀元年,即二零零一年。是年余甫退,正在上海圖書館刨尋近現代中國金石書畫家潤例,以應上海畫報出版社社長總編鄧明兄之命。成書問世一日,同事陪一略留鬍髭客人來舍下,再新也。此為相識之始也。又數月,上海海派繪畫國際研討會召開,王伯敏先生屬人帶話,要見我。到則浙博駱堅群介紹澳大利亞羅清奇女史于我。彼正在從事黃賓虹研究者。于是駱、羅再加上與會之再新,歡聚于寒齋,開啟了新世紀新一輪黃賓虹研究歷程。時光若流水,此境此情,已過十八寒暑矣。以此冊贈再新,臨別不勝欷歔。 二〇一八年立冬后王中秀記

王中秀山水冊頁題記,2018年11月12日

我12月8日到北京開會,原本想順道去上海看望。現在他走了。在致友人的信中,我說沒有分離的感覺,因為我們共同的理念依舊,那些美好的記憶猶新。

生活在信息和社交媒體的時代,有各種時空穿越出現。由于太平洋兩岸的時差,從昨天早上到今天下午,我從天南海北的同仁友朋處,獲悉關于中秀先生的情況,便是如此。

最先轉發訃聞給我的是黃大德先生,他精通醫術,一直和師母交流治療方案等具體事宜。身為研究廣東現代美術史的前輩,他與中秀先生多年深交,所以三句話不離本行:“又中秀曾提到賓老1935年在無錫的一份演講,談中西畫的問題。你有原文嗎?”我查了一下文檔,未見原文,他馬上又將中秀先生的信發給我:

現在發現一篇材料,是黃賓虹1935年在無錫國專做的演講,談到中西繪畫的問題。他說,西畫家看不起國畫家,國畫家也看不起西畫家,這是不合理的。其實中西繪畫在最高層次上是相通的,他們之所以會彼此瞧不上,是因為還沒有達到最高層次。在和傅雷交往之前,他就孜孜于探究中西畫學,對西方現代繪畫情有獨鐘。可以說,沒有世界藝術新思潮就不會有黃賓虹,他一生追求的“內美”藝術觀就是中國現代繪畫的靈魂。現在的情況是,傳統擁躉者看到的是黃賓虹的傳統筆墨,現代追求者看到的是黃賓虹突破傳統的精神。 所以我們看到了一種獨特的現象,當今非常前衛的藝術家群體對黃賓虹有特別濃厚的興趣。最近讀到一篇畫“綠狗”出名的畫家周春芽的訪談,其中提到,周春芽一度對黃賓虹特別關注。這就是一例。“藝術長沙”的策展人譚國斌先生對黃賓虹的這一屬性也有類似的思索。這是值得研究并關注的。

幾乎同時,我收到上海圖書館王曼雋女史的來函:“今天凌晨一點五十五分,王老師走了。”從中秀先生的山水冊題記可知,上海圖書館是他研究黃賓虹、王一亭、近代金石書畫家潤例等一系列課題的重鎮,也是他坐冷板凳的主要場所。近年來,他又把注意力放在“二十世紀二十年代初上海的國畫復活運動”的考察,其中一項工作就是重新編纂劉海粟年譜,并和王曼雋女史一起,從報刊雜志入手,澄清各種史實,去蕪存真。對這一項未竟之事,她表示“完成劉海粟年譜是我唯一能為老先生做的事” ,一諾千金,令人感佩。

廣州美術學院的蔡濤教授告知:“王老師還是走了,心中很是不舍,他的慷慨和熱情是一道永遠的風景線。”這種不舍,見于昨天的電函:“聽羅清奇老師說,王老師還在搶救中。我們還是期待奇跡出現。”稍早,他傳來中秀先生給他最后的微信,是對澳門丁衍庸畫展的評語——“用思想畫畫”,我隨即傳給了中國美術學院我畫國畫寫意人物的博士生沈臨楓,正好他寫信來提到讀書和彈鋼琴對繪畫創作的啟迪。

浙江大學漢藏佛教藝術研究中心博士后張書彬先生傳來《澎湃新聞》的報道《學者王中秀今晨辭世,“冷板凳”研究黃賓虹數十年》 。歷史學家范文瀾先生有一名聯,“板凳甘坐十年冷,文章不寫一字空”,描寫做學問的心態。數十年保持低調的原因,正是因為心中有高遠的境界。他不為時風所動的定力,源自于對世界藝術的宏觀把握。11月14日我寄給他一篇短文,開篇寫道:

有人問黃賓虹藝術研究專家王中秀先生,“黃賓虹的文化自信的原動力來自哪里?”他回復道:“文化自信在黃賓虹這里不是問題。自信有多層意蘊,一是抱殘守缺,固步自封;一是溝通中外,握手言歡。賓老屬于后者。他熱愛固有文化,但不以老祖宗規矩為不可逾越。他熱愛祖國書畫,但也是他把中國書畫理論架構打得稀巴爛。打得稀巴爛的是傳統的君學審美觀,留下來重建的是民學理念,即現代審美理念,即其內美畫學觀。這才是真正的文化自信。”讀到這段文字時,恰巧有《中國美術報》記者來約稿,要求寫一篇“闡述海外漢學家對于中國美術史研究的局限與視角方面的小論文,或者說海外漢學家對于中國美術史研究的水平究竟有多高?”我想就接著王中秀先生的話題,根據報社要求,作一發揮。

對“他山之石”的參照意義,中秀先生十分認同,以為放在一個跨語境范疇中,可以點鐵成金。

中國美術學院圖書館館長張堅教授也第一時間傳來英文訃訊。他兩天前接到中秀先生病危的電話,馬上帶上他的團隊成員趕去上海瑞金醫院探望,在最需要的時刻,作為老先生精神上的后援。自從中秀先生決定無償將其個人圖書館捐贈給中國美術學院以來,張館長和他的團隊從今年初開始,已經將主要的日程定下,其中由中國美術學院出版社出版《夢蝶集——王中秀美術文鈔》,建立“王中秀藏黃賓虹研究文獻庫”,并于2019年3月中旬舉行捐贈儀式和“神州國光:王中秀藏黃賓虹藝術文獻展暨學術研討會”等,還有王霖教授為此活動策劃在《新美術》做一宣傳專輯,都使中秀先生倍感欣慰。11月10日,他寫信給我,談起杭州的會:“明年的活動,如果我的健康允許去,也要輪椅、制氧機相伴。那時還未回暖。聽上天的意志了!我很想去得成,不是為了我,因為可以見到許多老朋友,和您。”11月27日張館長傳來他的博士生張帆影與汪韻芳師母的微信,讀之令人動容——

下午六點二十三分,張:“我們走時,看到王先生在安睡,我們懸著的心也感到安定了一些,如果能好好休息,大概他會感覺舒服一點,可能也是他現在感到身體不適,因而心情煩躁,如果他是在受苦的話,我們也感到很難受。”

下午六點二十四分,張:“我們在杭州稍作調整,即刻便會返回上海。”

下午六點二十五分,張:“您一定要多保重,最后這些日子他需要您。”

下午六點二十七分,汪:“會保重的。他最需要的是我。”

下午六點二十八分,張:“是的。”

下午六點三十分, 張:“盡管我們也幫不上什么忙,但是心里是很想陪先生走完最后一程的,感慨認識先生遲了些,許多事情來不及向他請教,但是也不想留下什么遺憾。”

還有更多的來信,不能一一鉤玄提要,而所有的敘述,都有一個共同點,就是以進行式時態,過去、現在、將來,不斷前行。民學與士學,成為一種追求和寄托,如一道清流,在滾滾紅塵中明心見性。如同我去年在《夢蝶集》序文中所觀察到的:“身為‘夢蝶苑’的常客,我相信凡去中秀先生府上造訪過的朋友,都會對他和睦的家庭以及他的夫人、女兒和女婿的理解與支持,留下美好印象。約摸有十年時間,他每個周末培養小外孫下圍棋的興趣,投入之熱情程度,絲毫不亞于做研究的勁頭。這些細節,說明退休以后,中秀先生治學,擺脫功利之紲,完全出于個人的摯愛。這也可以解釋,為什么他老當益壯,成果豐碩,卻恬淡自如,從不顯山露水。從我們的長年通信可以了解他最關心的話題:下一個學術興奮點是什么?”

就在王中秀先生辭世前不久,我通過妻子的微信號,將前面提到的同一張紅葉照片發給他,附上短信:“王老師,我有直覺,就像在金澤所見紅葉,生命的奇跡超乎想象。再新敬禱。”這里,紅葉正紅,我們看到中秀先生的一生是那么充實,那么多彩,那么富有想象力。

還有什么更令人神往?

2018年11月28日上午九時于美西普吉海灣積學致遠齋

附記

美西時間上午7:04黃大德先生傳來短信,全文如下:“黃賓虹的孫女告知;王中秀今天凌晨一點五十五分離世,因腎肺心衰竭,上午我去過他家,據告:他腦子一直清醒,我看到他臨終前寫的一份遺囑:難熬,如有意外,不開追悼會,一切從簡。最后他是自己拔丟救命管遠走了。現在中國美術學院和他工作單位認為有開追悼會必要,并聯合籌備中,初步定在下月四日舉行。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司