- +1

這堂人生必修課,大多數(shù)中國人都還欠缺|有數(shù)

死亡,在中文語境里是一個(gè)需要謹(jǐn)慎觸碰的地帶。人們諱言死亡,更小心翼翼地避免在少年兒童面前進(jìn)行講述。但死亡總是難以避免的,一部分人已經(jīng)開始為全社會(huì)對(duì)死亡話題脫敏而行動(dòng)。

今年兩會(huì)期間,全國政協(xié)委員、四川大學(xué)華西醫(yī)院教授甘華田提出“在全國青少年中開展死亡教育”的相關(guān)提案。他認(rèn)為,只有認(rèn)識(shí)死亡,才能更好地認(rèn)識(shí)生命;只有正視死亡這個(gè)話題,才能讓青少年對(duì)生命有所敬畏。

當(dāng)然,需要學(xué)習(xí)死亡教育的,還不只是青少年。

“31 歲了,死亡這節(jié)課,我真的沒學(xué)過。”2023 年 9 月,抖音用戶“Meti奔向世界”(后文簡(jiǎn)稱 Meti)的爺爺離世,她用短視頻記錄了從爺爺進(jìn) ICU、放棄治療到操辦后事的過程,并在評(píng)論區(qū)這樣寫道。

老人才會(huì)有死亡焦慮嗎?

死亡教育是讓個(gè)體通過對(duì)死亡知識(shí)的學(xué)習(xí)、體驗(yàn)和思考,轉(zhuǎn)變對(duì)死亡的態(tài)度,探尋人生意義的過程。在《醫(yī)學(xué)倫理學(xué)詞典》中,死亡教育被定義為“為幫助個(gè)體客觀對(duì)待他人及自己的死亡的教育”。糾正自殺傾向,同樣是死亡教育的一部分。

死亡教育的存在為何重要?因?yàn)槎鄶?shù)人都缺乏死亡知識(shí),但是又逃避討論死亡。北京大學(xué)第三醫(yī)院的宋子皿等人曾對(duì)我國居民的死亡焦慮情況展開過調(diào)查。在 1031 名被調(diào)查者中,有 475 人表示自己缺乏面對(duì)死亡的知識(shí),占總體的 46.43%。同時(shí),有 85.07% 的被調(diào)查者表示從未主動(dòng)進(jìn)行過死亡咨詢。

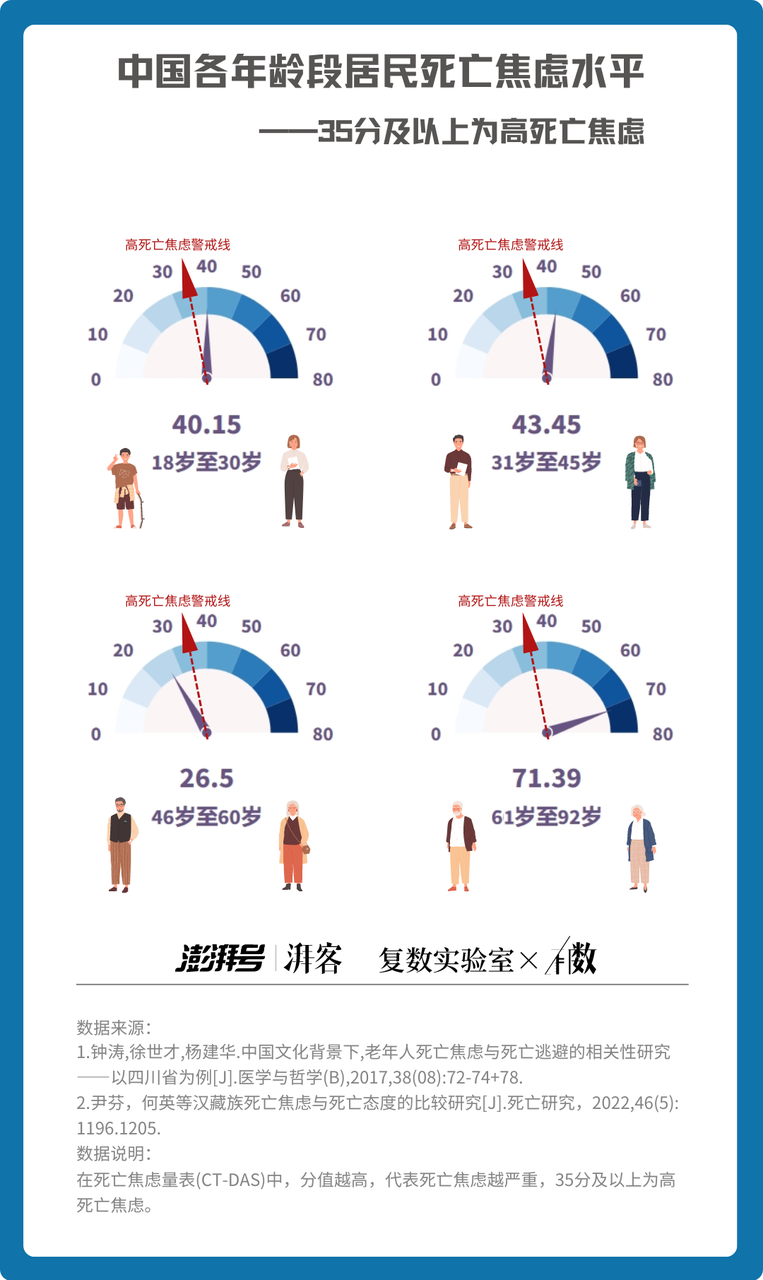

此外,死亡焦慮廣泛存在于不同年齡段的人群中。相關(guān)研究中,通常根據(jù)美國加州大學(xué)的 Templer 教授編制發(fā)表的量表來測(cè)算死亡焦慮程度。分值越高,死亡焦慮越嚴(yán)重,35 分及以上就算是高死亡焦慮。

有研究顯示,我國 18-30 歲、31-45 歲、60-92 歲三個(gè)年齡段居民的死亡焦慮平均分都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了 35 分警戒線,處于高死亡焦慮水平。

于是,被死亡焦慮籠罩的人們,面對(duì)病重且生存希望渺茫的親人,會(huì)不愿放手;面對(duì)死亡的發(fā)生,會(huì)迅速被悲愴淹沒,不知如何接受;面對(duì)自己,也會(huì)有對(duì)早逝和瀕死的恐懼。

“爺爺,你走以后,我開始對(duì)自己進(jìn)行死亡教育。對(duì)不起,這門課真的太難了,我根本學(xué)不會(huì)……”Meti 捧著被敲上鮮紅色“注銷”章的戶口本,從“頭七”到“五七”,依然不愿相信至親已經(jīng)離世,“不知道怎么關(guān)停時(shí)不時(shí)流下來的眼淚。”

少年兒童如何學(xué)習(xí)“死亡”?

對(duì)于許多人來說,體系、完整的死亡教育是罕見的,關(guān)于死亡的課堂往往散落在長(zhǎng)大成人的生命歷程中。

南方醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院心理學(xué)系講師劉曉秋指出,3 歲以下的孩子還無法分辨死亡和分離,但 5-9 歲的孩子已經(jīng)對(duì)死亡的不可逆性有了認(rèn)知。對(duì)于兒童來說,如果不適當(dāng)處理早期哀傷癥狀,可能會(huì)在未來的某一個(gè)年齡段出現(xiàn)心理問題。而時(shí)機(jī)恰當(dāng)?shù)乃劳鼋逃兄诮獬麄儗?duì)生命旅程的恐懼感。

但對(duì)父母而言,如何向孩子描述死亡,依然是個(gè)難題。

他們往往選擇用“裝在小盒子里面”“去了天堂”“變成星星”等說法來解釋家人的離世,或是選擇隱瞞,因?yàn)樗劳鎏^“沉重”和“晦氣”。就像麥兜的媽媽臨終時(shí)告訴麥兜自己不是死了,“是要去天上做宇航員。”

對(duì)于學(xué)齡階段兒童的死亡教育,學(xué)校是如何做的呢?

我們從中小學(xué)語文教材涉及死亡話題的課文里發(fā)現(xiàn),小學(xué)課文里的“死亡”主要關(guān)乎對(duì)犧牲精神的贊頌,較少提及如何面對(duì)死亡。 高中階段的課文里,則由關(guān)于社會(huì)環(huán)境批判的內(nèi)容占據(jù)主體。

2021 年 11 月,教育部印發(fā)了《生命安全與健康教育進(jìn)中小學(xué)課程教材指南》,就“生命教育融入中小學(xué)課程教材、實(shí)踐育人機(jī)制”提出具體措施。

經(jīng)過修訂,部編版初中《道德與法治》教材增添了生命教育主題,在七年級(jí)上冊(cè)第四單元《生命的思考》中設(shè)計(jì)了《探問生命》《珍視生命》《綻放生命之花》三節(jié)內(nèi)容,重點(diǎn)引導(dǎo)學(xué)生理解“人活著是為了什么”“怎樣的一生是值得過的”,共計(jì) 27 頁,但涉及死亡的內(nèi)容僅以寥寥數(shù)語一筆帶過,總篇幅不到 2 頁。

一本書、一部電影,也能教育死亡嗎?

“我們有這么多的月子中心、有這么多的幼兒園,告訴我們?cè)趺慈ビ右粋€(gè)生命......但是一個(gè)人從有到無的這個(gè)過程,似乎就是都是由我們每個(gè)家里人、每個(gè)普通人用一些千奇百怪的方法把它給渡過去了,但它缺乏一種讓我們覺得舒適的、有安全感的形式。”上海市第一人民醫(yī)院胸外科主治醫(yī)師王興曾在播客節(jié)目中這樣表達(dá)。

死亡教育,不一定只來源于長(zhǎng)輩和學(xué)校。日常生活中的書籍、電影、電視劇等同樣也能成為接觸和感悟死亡的載體。

在動(dòng)畫片《大耳朵圖圖》中,圖圖看到樹葉掉落,沮喪地問爸爸:“它死掉了嗎?”爸爸拿起葉子又放回土里,告訴圖圖它會(huì)成為營(yíng)養(yǎng),讓大樹長(zhǎng)出更多的新葉,“這是樹葉留給世界的禮物。”《喜羊羊與灰太狼》《熊出沒》等其他一些國產(chǎn)動(dòng)畫片中也有涉及死亡教育的情節(jié)。

我們?cè)诙拱曜x書中以“死亡”為關(guān)鍵詞搜索發(fā)現(xiàn),前 2000 本書大多以懸疑、謀殺為主題,有 157 本書真正探討死亡話題,并且普遍質(zhì)量較高,豆瓣評(píng)分集中于 7.7 至 8.2 分之間。

但同時(shí),聚焦死亡話題的書普遍冷門——超過一半的書的評(píng)分人數(shù)不足 200 人,只有兩本書的評(píng)分人數(shù)過萬。其中,超過 5 萬人共同給《最好的告別》一書打出了 9 分,書籍作者阿圖·葛文德結(jié)合多年的外科醫(yī)生經(jīng)驗(yàn),講述了一個(gè)個(gè)面對(duì)死亡的故事,告訴讀者在生命最后的歲月中,我們可以做什么,應(yīng)該做什么。

電影方面,豆瓣排行前 250 的影單中僅有 8 部在探討死亡話題。但讓人欣慰的是,這幾年熱門國產(chǎn)電影中也在主動(dòng)探討死亡相關(guān)的話題。

在電影《送你一朵小紅花》中,患癌男孩韋一航因?yàn)椴∏殡S時(shí)可能復(fù)發(fā),變得麻木厭世。但在與死亡迎面相撞時(shí),身邊人的愛最終給予了他面對(duì)生命盡頭的勇氣,讓他開始珍惜生命的每一秒鐘。“中國人的葬禮是為了治愈活著的人。”2022 年,導(dǎo)演兼編劇劉江江的首部電影《人生大事》上映,讓殯葬行業(yè)走進(jìn)了大眾視野。網(wǎng)劇《三悅有了新工作》同樣關(guān)注了這一冷門行業(yè),講述了 95 后殯儀館化妝師趙三悅在守護(hù)逝者最后的美麗和尊嚴(yán)時(shí),見證死亡、感悟生命的故事。“讓人在忙著生和忙著死之間忙著思考!第一集就很值得討論。”有網(wǎng)友評(píng)論道。

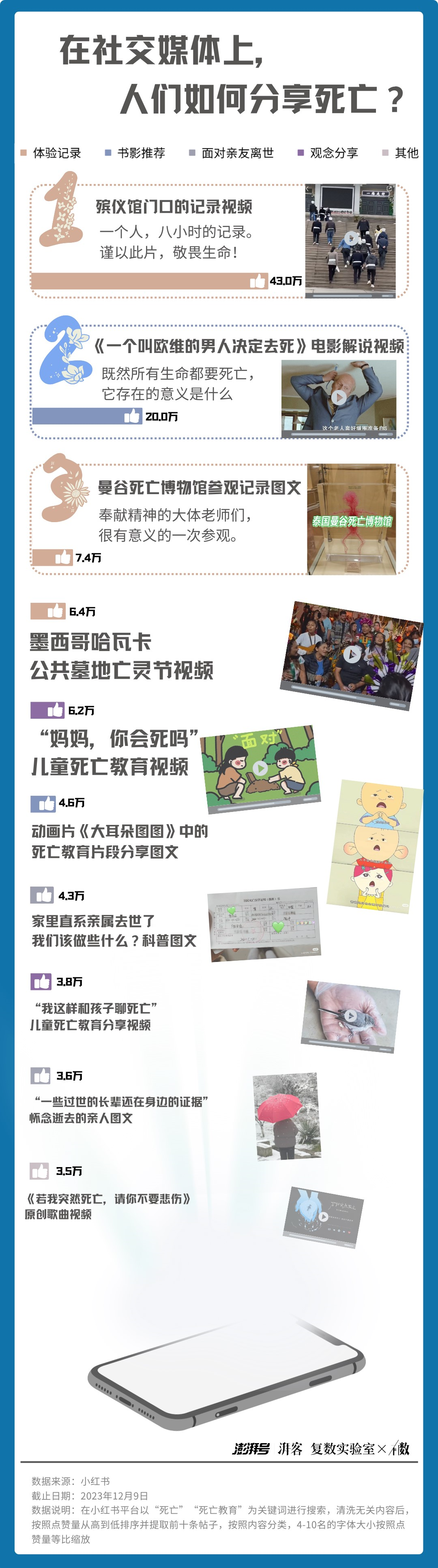

在社交媒體上,人們也有更多機(jī)會(huì)看到關(guān)于死亡主題的內(nèi)容,有對(duì)死亡主題的書影作品的分享、有對(duì)親友離世經(jīng)歷的講述、有對(duì)死亡觀念的探討。2023 年 11 月,一名小紅書用戶創(chuàng)立了“死亡bot”賬號(hào),用來分享粉絲關(guān)于死亡話題的投稿,并發(fā)起為自己寫一則墓志銘、留下想對(duì)逝去的人說的話等互動(dòng)話題。在眾多形式中,記錄殯儀館日常、死亡博物館參觀或亡靈節(jié)體驗(yàn)等體驗(yàn)記錄類內(nèi)容最受網(wǎng)友歡迎。在社交媒體時(shí)代,這些或許是幫助人們感受死亡教育的新路徑。

中國人的死亡教育,從哪兒來、到哪兒去?

2020 年 5 月,有委員在全國政協(xié)十三屆三次會(huì)議上遞交提案,建議在疫情后加強(qiáng)全社會(huì)生死教育。同年 12 月,教育部就此給出了肯定答復(fù)。

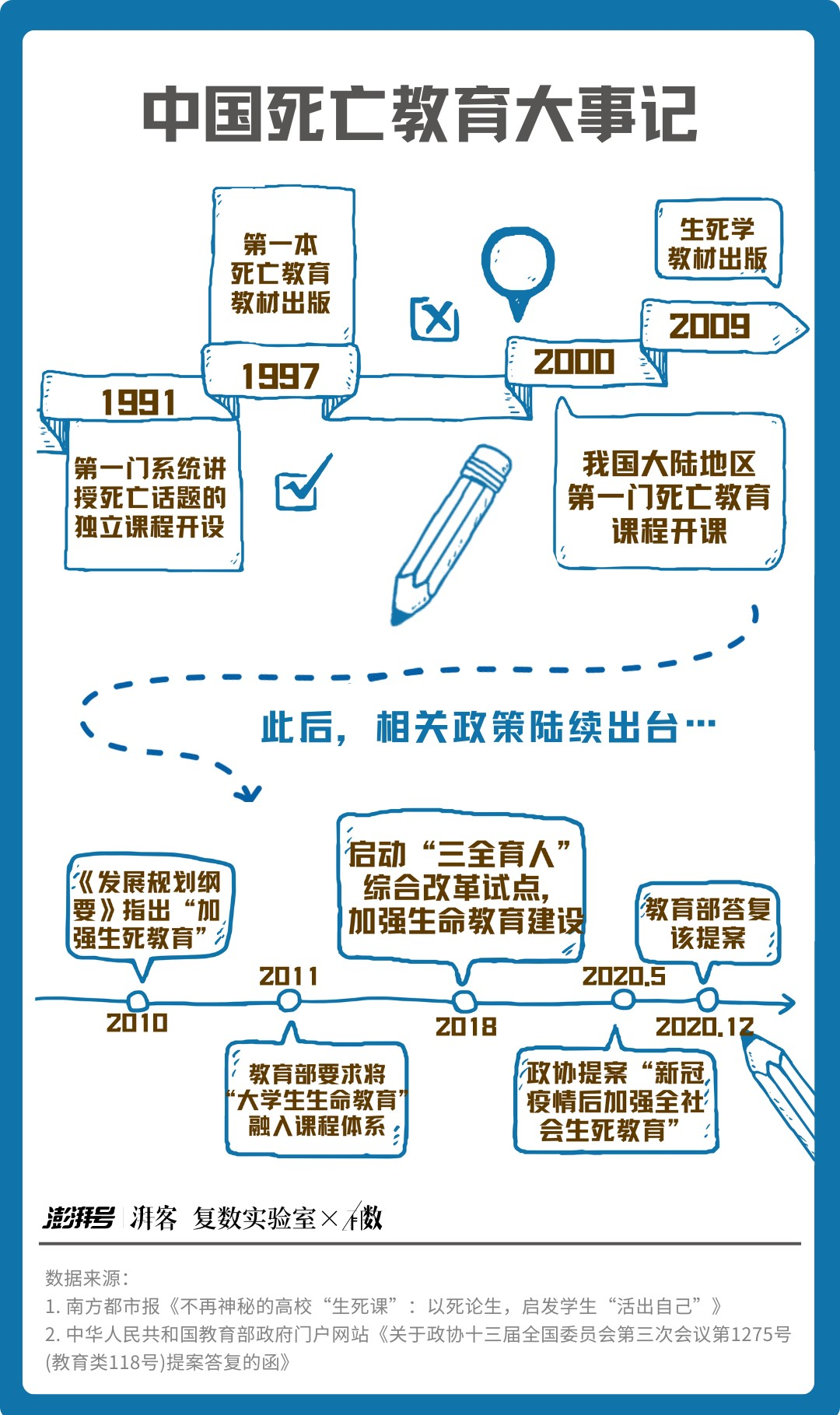

實(shí)際上,中國的死亡教育起步雖然相比部分發(fā)達(dá)國家較晚,但幾十年來仍然留下了進(jìn)步的腳印。

1991 年,武漢大學(xué)哲學(xué)學(xué)院教授段德智率先開設(shè)《死亡哲學(xué)》選修課,這是死亡話題第一次涉足中國大陸的教育體系。復(fù)旦大學(xué)講師胡志輝曾連續(xù)多年開設(shè)《生命教育》課程,2005 年他在《思想道德修養(yǎng)》課上與大學(xué)生談?wù)撊松鷷r(shí)發(fā)現(xiàn),死亡是一個(gè)繞不開的話題,因此決定把死亡教育作為其中的一部分。

如今,死亡教育不再神秘,生死課陸續(xù)進(jìn)入高校課堂。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已有包括北京大學(xué)、山東大學(xué)、廣州大學(xué)等在內(nèi)的二十余所高校開設(shè)了死亡教育相關(guān)課程。

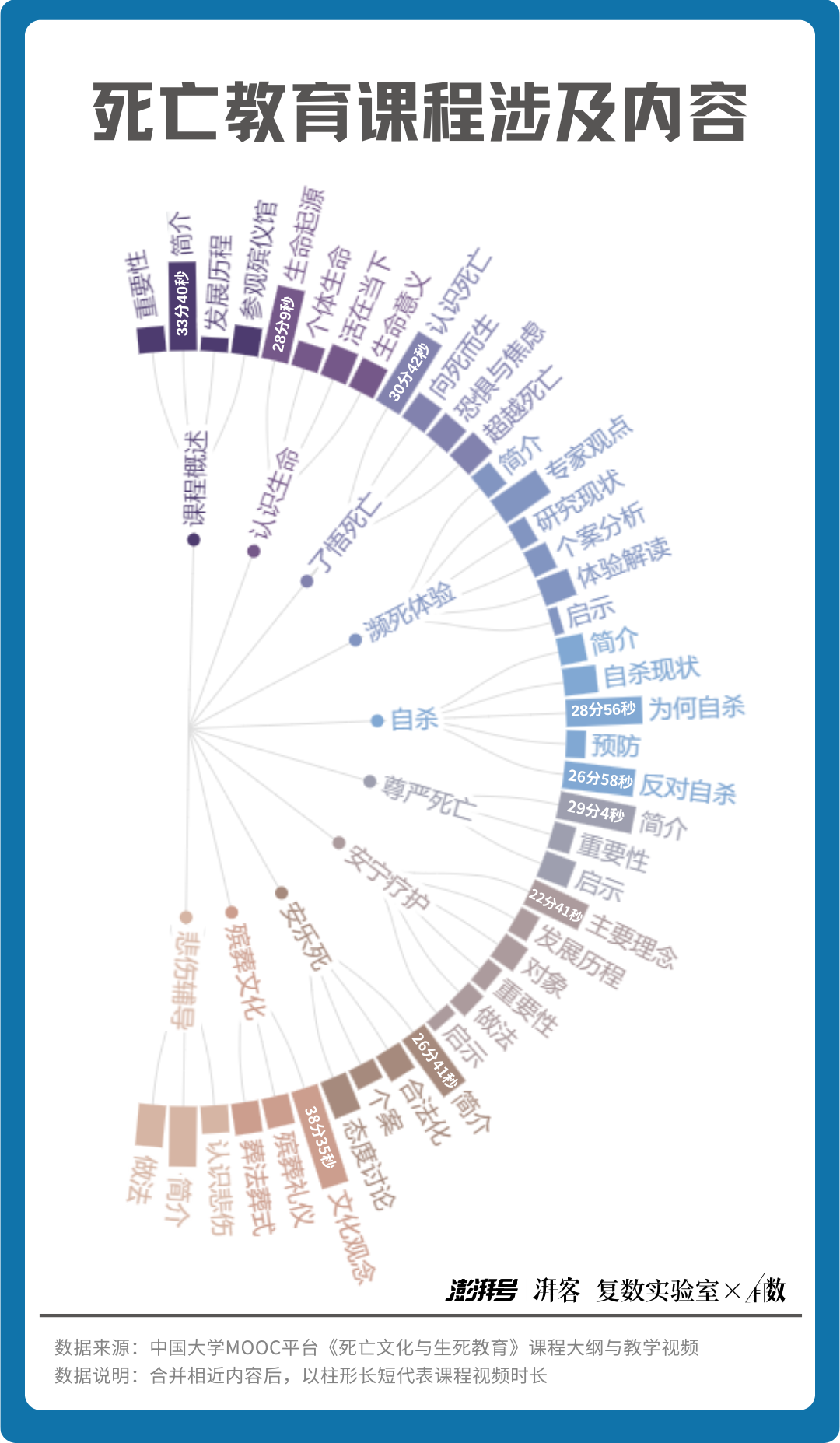

2018 年,山東大學(xué)副教授王云嶺在慕課首次開設(shè)《死亡文化與生死教育》課程,內(nèi)容主要包括認(rèn)識(shí)生命、預(yù)防自殺、尊嚴(yán)死亡、殯葬文化、悲傷輔導(dǎo)等。截至 2023 年秋季學(xué)期,總計(jì)開課 11 次,最近一次開設(shè)有八百多人參與。

就具體授課方式而言,復(fù)旦大學(xué)講師胡志輝認(rèn)為同伴教育是實(shí)現(xiàn)生命教育最有效的途徑之一。 “大家通過同伴之間的分享獲得更多思考生命的可能,在別人的故事中尋找自己人生的希望。”在課堂上,胡志輝鼓勵(lì)每個(gè)學(xué)生一一講述自己身邊的死亡故事。他發(fā)現(xiàn),同學(xué)們經(jīng)常在講述中受到觸動(dòng),“那是我第一次在復(fù)旦校園看到這么多同學(xué)上課落淚”。

胡志輝至今記得一名女生分享的真實(shí)遭遇:因?yàn)閼賽墼飧改阜磳?duì),她年僅 18 歲的哥哥偕女友一起喝農(nóng)藥自殺了。他相信,這個(gè)故事能讓當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的同學(xué)們更好地感悟生命的可貴。

但總體上,死亡教育還沒有找到屬于自己的位置,中小學(xué)的死亡教育內(nèi)容往往滲透在心理健康教育、思想道德教育中,強(qiáng)調(diào)珍惜生命、熱愛生活,高校的死亡教育課程也處于邊緣位置。

“整個(gè)中國文化一般來說對(duì)死亡都是比較忌諱的。”胡志輝說,“孔子講‘未知生焉知死’,大家的關(guān)注點(diǎn)都在‘好好活著’上。”

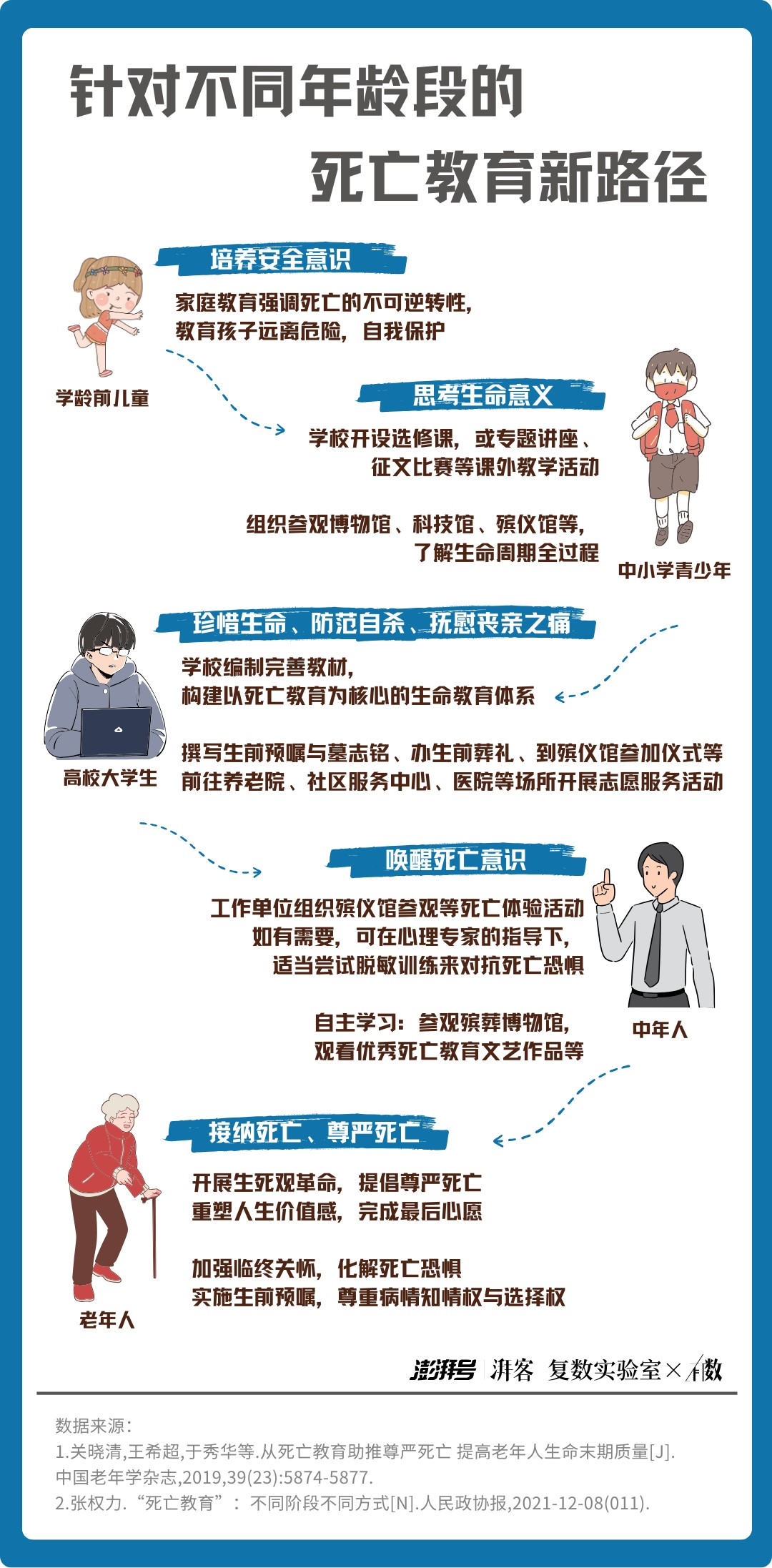

關(guān)曉清等人認(rèn)為,死亡教育是生命全周期的基礎(chǔ)教育,應(yīng)該實(shí)現(xiàn)在生命各階段、全社會(huì)、全民全覆蓋。社會(huì)力量的參與、各方資源的打通,或許能為死亡教育注入更多新鮮血液,面向不同年齡人群的死亡教育也應(yīng)各有側(cè)重。

當(dāng)前,越來越多的醫(yī)院、精神病院、社區(qū)開始設(shè)立社工部門,為患者、社區(qū)居民特別是老人提供安寧療護(hù)、心理疏導(dǎo)等服務(wù)。高校也在為此做出努力。復(fù)旦大學(xué)社會(huì)工作學(xué)系要求大三學(xué)生前往這些社工部門進(jìn)行數(shù)月的專業(yè)實(shí)習(xí),為服務(wù)對(duì)象提供包括死亡教育在內(nèi)的專業(yè)幫助。通過假期支教讓死亡教育走進(jìn)鄉(xiāng)村中小學(xué),也是拓展死亡教育覆蓋面的新嘗試。

在《死亡文化與生死教育》慕課課程中,王云嶺揮舞雙手侃侃而談:“死亡是人生的必然結(jié)局,那么生命就成為你只能暫時(shí)擁有的寶物,就越發(fā)顯得彌足珍貴。一個(gè)人懂得了這個(gè)道理,怎能不更加珍惜生命和熱愛生活呢?”

作者|曹若昕、馬昊寧、逄博、吳佳卉、楊檸瑜(按姓氏拼音首字母排序)

指導(dǎo)老師|周葆華、崔迪、藍(lán)星宇

編輯|張鈴媛

封圖來源|《三悅有了新工作》豆瓣劇照

【參考資料】

[1]杜治政,許志偉.醫(yī)學(xué)倫理學(xué)辭典[M].鄭州: 鄭州大學(xué)出版社,2003:414.

[2]黃宇昕,鄢芳,唐四元等.大學(xué)生體驗(yàn)式死亡教育課程內(nèi)容與教學(xué)活動(dòng)體系的構(gòu)建[J].軍事護(hù)理,2023,40(04):108-112.

[3]鄒廣順,呂軍城,喬曉偉.中國中學(xué)生自殺意念檢出率的meta分析[J].中國心理衛(wèi)生雜志,2021,35(08):643-650.

[4]鐘濤,徐世才,楊建華.中國文化背景下,老年人死亡焦慮與死亡逃避的相關(guān)性研究——以四川省為例[J].醫(yī)學(xué)與哲學(xué)(B),2017,38(08):72-74+78.

[5]Yin F, He Y, He Y, et al. A comparative study of death anxiety and death attitudes in Han and Tibetan ethnic groups[J]. Death Studies, 2022, 46(5): 1196-1205.

[6]宋子皿,王媛媛,劉薇薇.社區(qū)居民死亡焦慮的現(xiàn)況及影響因素分析[J].中國全科醫(yī)學(xué),2019,22(28):3510-3515.

[7]關(guān)曉清,王希超,于秀華等.從死亡教育助推尊嚴(yán)死亡 提高老年人生命末期質(zhì)量[J].中國老年學(xué)雜志,2019,39(23):5874-5877.

[8]何玲,李雪平.“死亡”的缺失:幼兒家庭生命教育中亟待加強(qiáng)的內(nèi)容[J].基礎(chǔ)教育研究,2023(13):81-85.

[9]騰訊醫(yī)典她知,紐約幼兒園老師給金魚辦“葬禮”?類似的死亡教育在中國幾乎為零.

[10]湃客工坊,王興對(duì)談袁長(zhǎng)庚:了解死亡,是為了有意義地過完這一生|漣漪效應(yīng).

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司