- +1

高明士︱永懷東洋史學泰斗池田溫先生

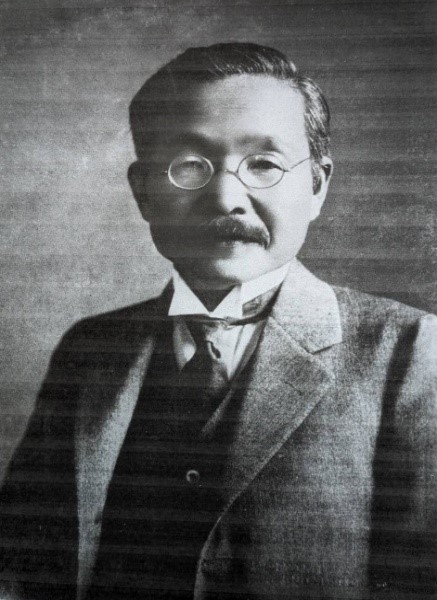

2023年12月11日,恩師池田溫先生在東京去世,享年92歲,誠是學界重大損失。先生系出名門,為尊翁池田醇一(1893-1974)長子,而池田醇一亦是池田菊苗(1864- 1936)長子。菊苗先生為日本“味之素”(AJI-NO-MOTO味精)的發明人,被日本專利局評選為日本十大杰出發明家之一。菊苗先生夫人煮的昆布湯,意想不到會帶來逾一世紀的味覺革命。菊苗先生畢業于東京帝國大學理科大學化學科,經歷東京高等師范學校(現為筑波大學)助教授、東京帝國大學助教授,然后留德兩年,再回到東京帝國大學化學科升任正教授,獲理學博士學位,為帝國學士院會員,退休后是東京帝國大學名譽教授。

池田菊苗先生

池田醇一先生,號古日,取自《萬葉集》。中學就讀東京數所學校,其興趣偏向藝術,曾向名家學習西洋畫,尤其是油畫,也獨自摹繪日本古畫。1924年至1931年間,其父菊苗在德國時,曾代處理“味之素株式會社關系”事務。1938年,在《書菀》發表《蘭亭敘の由來》《虞世南小傳》二文。1940年、1943年曾至中國華北、東北和朝鮮旅行。1954年,因喜愛明末清初著名書畫家惲南田繪畫,于自宅成立“南田會”,并與同好研讀惲南田的畫跋。1955年,與友人共譯《甌香館畫跋》(又名《南田畫跋》),于《三彩》連載。其對奈良博物館的正倉院所藏國寶亦有獨好,即使晚年病后仍去觀賞“正倉院展”(1972年)。

池田先生的岳父倉石武四郎先生(1897-1975),是新潟縣高田市人。武四郎先生的父親倉石昌吉是著名思想家,亦是福澤諭吉的學生。倉石武四郎先生堪稱出自名門,先后就讀東京帝國大學大學院、京都帝國大學大學院,然后就任京都帝國大學講師、助教授,接著被日本文部省派往北京留學。留學回國后,繼續在京都帝國大學任職,并兼任東方文化學院京都研究所(今京都大學人文科學研究所的前身)研究員。1939年,以《段懋堂の音學》獲得文學博士學位;同年,任京都帝國大學教授,再轉任東京大學教授。倉石武四郎創立了中國語學研究會、倉石中國語講習會(日中學院前身),對清代考據學特別是小學、音韻的研究,甚感興趣,在中國經學、文學等領域著作甚夥,其中《巖波中國語辭典》可謂膾炙人口。其兒女之名,都取自當時所讀清儒著作的作者名之一字,例如師母倉石翚子女士之名用“翚”字,即取自清儒胡培翚(著有《儀禮正義》)。

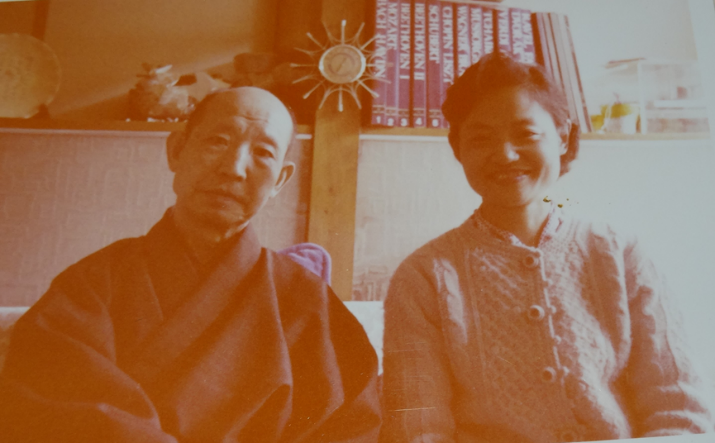

倉石武四郎先生與次女倉石翚子女士

師母倉石翚子女士為倉石武四郎先生次女,曾任幼兒園教師,善折紙手藝。

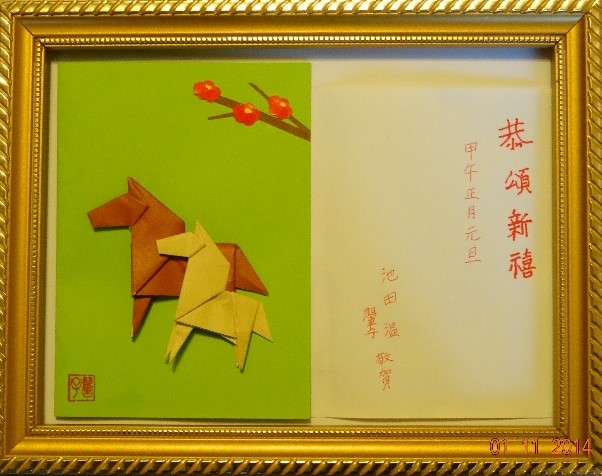

池田溫恩師和翚子師母于甲午年(2014)元旦賀卡,左頁為翚子師母折紙馬。

以上池田恩師的家世背景,對恩師的治學似無直接影響,惟淺見以為影響仍然存在。其祖父菊苗先生發明“味之素”,來自夫人煮昆布湯一事,說明必須具備敏銳的觀察能力才有可能發現,恩師的研究精神即具有其祖父之特點。尊翁池田醇一興趣在繪畫、書法,恩師的大著之一《中國古代寫本識語集錄》(大藏出版,1990)的“解說”,提到識語也采錄若干書畫之跋,并參考早期《書菀》出版西域寫經特集(六卷九號,1942;七卷二號,1943),其中刊載影印中村氏藏品之識語。此處之書畫跋,或許受到尊翁研讀惲南田畫跋的啟示;而在《書菀》找到識語材料一事,或許亦因尊翁曾在《書菀》發表文章,而引起池田先生對《書菀》的注意。恩師其實具有深厚的書畫知識,參觀臺北故宮博物院時,對展示的書畫都能娓娓道來;多次受邀來臺灣地區,也常贈給我奈良正倉院展冊以及其他書畫冊。我起初不解其故,在思索尊翁特長之后,豁然省悟,恩師其實有尊翁之影子存在。

池田溫先生在初中、高中求學時期,即對歷史感興趣。其后就學東京大學十一年(1950.4-1961.3,包括教養學部文科二類、文學部東洋史學科,大學院人文科學研究科修士、博士課程,并曾當財團法人東洋文庫研究生)期間,在教養學部,曾旁聽三上次男先生主持的“中國古代史研究會”,研讀的是《史記》;在文學部東洋史學科,曾修讀西嶋定生先生的“演習”(相當于研究討論),當時解讀《通典?食貨田制》;也修讀西嶋先生的“中國農業史”“中國經濟史概說”課程。另外,又修讀山本達郎主任教授的“演習”課程。山本先生在海外研究敦煌文書二年多剛回國,當時是以敦煌文獻中的戶籍類殘卷作為教材,此文獻系斯坦因所攜回,藏于倫敦大英博物館。山本先生從微卷影印十數張發給學生,一字一句研讀,由此理解敦煌所見北朝后期(即西魏大統十三年丁卯,547年)均田租調役制的實態。池田溫先生即由此開始接觸敦煌文書,進而深入敦煌學世界。

由此可知池田先生在東大就讀時期所關注的課題,屬于社會經濟史、法制史領域。其文學部的畢業論文是《楊堅の出自》;進入大學院以后,以《唐代均田制の一考察——その施行の實態を中心として》作為修士論文,均在西嶋定生先生指導下完成,但亦受教自山本先生。修論的主旨,是從敦煌、吐魯番戶籍、手實類,證明七、八世紀之際,該地區的確有實施田地還受措施,只是其受田率偏低。1957年,兼作東洋文庫研究生,從事斯坦因文獻微卷制作工作。此后數年間,致力抄錄官文書、寺院文書或寫經識語等,日后出版專書均奠基于此。

池田先生于1961年11月就任東京大學文學部助手,至1964年4月出任北海道大學文學部助教授,長達七年,開始從事大學教師的教學及研究生涯。1969年夏秋之際,有機會參訪倫敦大英博物館、巴黎國立圖書館,實查若干敦煌文獻,以及列寧格勒科學院東洋學研究所、東柏林科學院古代史考古學研究所,因為期限關系,對奧登堡所獲敦煌寫經斷卷、普魯士探險隊發現的吐魯番文書,只閱覽籍帳類。至1971年4月,轉任東京大學東洋文化研究所助教授,1976年4月榮升教授。

1970年代后半葉,東洋文庫以山本達郎先生為中心,成立“內陸アジア出土古文獻研究會”,不定期舉行研究會;發行Tunhuang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History(《敦煌吐魯番社會經濟史料集》)全五卷,池田先生參加編纂第一卷法制文獻(1978、1980)、第三卷契約文書(1986、1987)。另一方面,由金岡照光、福井文雅兩教授編集《講座敦煌》全九卷(大東出版社,1980-1992),池田先生主編第三卷《敦煌の社會》(1980)、第五卷《敦煌漢文文獻》(1992)。其后,先生出版《敦煌文書の世界》一書(名著刊行會,2003),內容包含第一部“序編”,分敦煌、敦煌遺文、敦煌文獻、敦煌學與日本人;第二部“本編”,分敦煌的歷史背景、敦煌的流通經濟、契、敦煌漢文寫本的價值;第三部“附編”,收錄敦煌文學日本上代文學、敦煌?吐魯番研究的現況,實是研究敦煌學者必備的參考著作。土肥義和先生說:“日本敦煌學研究的進展,如果沒有池田先生的業績是不可能的”,這個說法并不過分。1983年,先生以巨著《中國古代籍帳研究 概観?録文》榮獲日本學士院賞,享譽國際。

池田先生另一成就在于律令法制以及禮制研究。這一方面,主要受仁井田陞與西嶋定生兩位先生的影響,遠承東大前輩中田薰、石母田正等先生之學說。池田先生在文學部東洋史學科求學時,對法學完全陌生。就讀大學院時,曾修讀仁井田陞先生的“中國法制史”課程。1950年代末到1960年代,東洋文庫在解讀敦煌文書等,仁井田先生常出席,有機會當面請教。池田先生在東大當助手時,承蒙仁井田先生推薦為法制史學會會員,在學會報告時,亦獲仁井田先生教示。池田先生在律令法制方面的成果,主要是提出“律令制”“律令法”的概念。從西晉《泰始令》至南宋、金末,甚至明初的明令,約一千年,是令與律并立時期;若由云夢秦簡《語書》所見“灋(法)律令”用語看來,在中國使用“律令”一詞超過二千年。因此從“國制”角度使用“律令制”,從“法”角度使用“律令法”,這在日本學界已被普遍采用,中國學界仍少見,但池田先生仍確信這個用法有它的“妥當性”。

池田先生每周一晚上在東大主持的“律令制研究會”,主要是研讀《唐律疏議》,但研究成果則著重唐令。學界最受惠的成果,即由先生代表編集完成的《唐令拾遺補》(東京大學出版會,1997)。此書本系仁井田陞先生補訂其大著《唐令拾遺》的宿愿,因病故未能如愿。池田先生受托,集合小口彥太、古瀨奈津子、坂上康俊、高鹽博、川村康等教授,共費十三年而完成這一偉業。所謂偉業,蓋自江戶時代前期起儒醫松下見林就試圖搜集唐令佚文,至明治時代以后有宮崎道三郎、中田薰繼續推動,尤其中田氏已完成初步的稿本。在唐代的律令中,律大致保存至明清,但令已散佚,所以《唐令拾遺》《唐令拾遺補》的出版,不只對法制史研究作出重大貢獻,對整個中國史乃至東亞史研究也是不可或缺的基本史料。日本律令繼受自唐朝,律文大多散佚,而令文則大部保存,因此池田先生從事《唐令拾遺補》工作時,同時也進行唐日令的比較研究。1999年,寧波天一閣所藏明鈔本《天圣令》殘卷被發現后,先生亦據此繼續唐日令的比較研究。至2007年,更集中檢討《倉庫令》《醫疾令》,從條文結構、字句等加以檢討,可知日本令基本上繼承自唐令。

池田先生對禮制的研究,受教于西嶋定生先生講讀《禮儀志》《祭祀志》,其后關注《大唐開元禮》與唐令的關系。仁井田陞先生先前在《唐令拾遺》已指出《大唐開元禮·序例》三卷含有許多祠令(序例上)、鹵簿令(序例中)、衣服令、祠令、儀制令、喪葬令、假寧令(序例下),以及禮部太常、光祿等式。池田先生繼續仁井田先生未完成的志業,除討論其版本及其流傳外,并取《唐六典》《太平御覽》兩書、日本《養老令》與《大唐開元禮?序例》,對照其內容與順序,發現《序例》與前兩書大多一致,而與《養老令》有較多出入。《唐令拾遺》原來條文排列順序多參照《養老令》,《唐令拾遺補》對此問題已有所改進。

池田先生在2002年出版《東アジアの文化交流史》(吉川弘文館,2002),篇篇擲地有聲,其中《裴世清と高表仁》一文,由井上光貞先生推薦發表在《日本歷史》雜志。池田先生早在教養學部學習時,即選修井上先生課程,并解讀《日本書紀?推古紀》,當時井上先生要求池田先生查閱有關隋使文林郎裴世清資歷,該文的發表,堪稱不負使命。其后受到日本古代史乃至東亞古代史諸位先生的啟發,得以陸續撰寫有關中、日、韓文化交流論文,正如此書諸篇所示(池田先生另有一篇《中國と日本の元號制》,不見于該書,而收在池田溫、劉俊文編《日中文化交流史叢書》第2卷《法律制度》,大修館書店,1997,讀者可參照)。

1973年9月,我以臺灣大學歷史學系講師身份,獲得美國哈佛燕京社(Harvard-Yenching Institute)資助,留職留薪到東京大學文學部東洋史學科研究。1974年4月,入學大學院人文科學研究科東洋史專攻,主任教官西嶋定生先生是我的指導教授。由于臺大留職有期限規定,至1976年3月必須回國,因此我在完成修論后,立即回臺灣大學繼續任教。我的修論題目是《日本古代學校教育的興衰與中國的關系——中國教育文化圈在東亞之形成的研究之一》(1986年出版增訂一版,書名改為《日本古代學制與唐制的比較研究》)。在東大留學期間,指導我最多的老師,除西嶋先生外,就是池田溫先生。

池田先生在東大的大學院開授“古文書”研究課程,并于每周一晚上組成律令研究會,成員包括教師及院生,一起研讀《唐律疏議》等法制文獻,同窗有金子修一、鶴間和幸等人。這是我初次接觸敦煌、吐魯番古文書,以及《唐律疏議》等法制文獻。留學期間,到東洋文庫抄錄及影印敦煌文書有關教育方面資料,因此在1986年12月,我能夠撰寫《唐代敦煌的教育》一文,并發表在《漢學研究》4卷2期。1994年8月,參加在敦煌召開的“敦煌學國際學術會議”,并發表《敦煌官方的祭祀禮儀》一文。這些研究成果都受教于池田先生。至于律令法制方面,1994年,我在臺灣組成跨校際的“唐律研讀會”,迄今持續不斷,亦源自先生主持律令研究會。

1976年3月,我將返回臺灣大學任教,臨別時,池田先生從書架贈予泛黃之《寧樂遺文》三冊。其后先生有大作出刊亦常惠賜,甚至賜予不易取得之日本學界重要著作,如律令研究會(瀧川政次郎代表)編《譯註日本律令》(全十一冊)、井上光貞等校注《續日本紀》(全五冊)等,對本人之學術研究,給予莫大鞭策與教示,永遠感念。

1980年8月至1981年7月,我再度獲得美國哈佛燕京社資助,赴日本、韓國進行研究一年。主要是考察兩地現存的孔廟(文廟)官學及書院,同時要了解這些廟學史跡如何與現代社會生活結合。在日本的半年,我是東京大學東洋文化研究所研究員,指導教授亦為池田溫先生。我的研究室就在先生隔壁,每天看到先生孜孜不倦地進行研究工作,使我絲毫不敢松懈。特別是每日上午約十時,先生要我去他的研究室喝咖啡閑聊,這是我最感溫馨的咖啡時間。聽說東文研最晚下班的就是池田先生,其勤奮研究如此。在東文研的半年,我先透過先生的介紹,到東京湯島圣堂拜訪斯文會理事麓保孝教授,當時為防衛大學名譽教授,專研中國思想史。其后在麓教授的建議下,參訪較具規模的足利市足利學校、岡山備前市閑谷學校,以及佐賀多久圣廟等。在韓國的半年,我是首爾大學國史學科研究教授,接受邊太燮教授指導,考察首爾的成均館,以及地方具有文化財性質的鄉校與書院。這些史跡大多保存良好,收獲甚多。我的“東亞教育圈”論即在日、韓考察完畢后臻于成熟,文獻的記述可獲得史跡充分的證明。1983年7月,拙稿《唐代東亞教育圈的形成》一書終于通過東京大學文學博士學位口試。口試前,池田先生還帶我一起坐電車赴箱根,參加唐代史研究會的夏季合宿。當時我被安排與谷川道雄、東晉次兩位教授同寢室。池田先生對我的關照,永難忘懷。

池田先生常蒞臨臺灣,出席研討會,發表鴻文。先生最早來臺是1978年11月7日,作三天的私人訪問。如臺灣大學晚宴的照片所示,影響我最大的三位老師都在座,誠屬難得,而今三位均已作古,所以照片極其珍貴。傅樂成先生事后說自己對池田先生的印象是“溫文儒雅”,確實如此。

后排左一傅樂成教授、左二池田溫教授、左三徐先堯教授,時為1978年11月8日。

1984年8月,臺灣先成立“唐代研究學者聯誼會”(簡稱“聯誼會”)。至1989年12月,正式成立“中國唐代學會”(簡稱“唐代學會”)。其后常舉辦學術活動,池田溫恩師與谷川道雄教授都鼎力支持,并被聘為榮譽會員。聯誼會時期,池田先生來臺兩次,一為1986年12月27日,在國家圖書館演講“天長節管見”,當日亦邀請京都大學谷川道雄教授演講“隋唐政權的性質問題”;一為1988年1月末,在臺灣大學舉行第一屆國際唐代學術會議,先生發表《采訪使考》,同行的還有日野開三郎教授、谷川道雄教授。中國唐代學會成立以后,先生來臺二次,一為1996年11月下旬,在政治大學舉行第三屆中國唐代文化學術研討會,先生發表《唐代<法例>小考》,同行的還有氣賀澤保規教授、高橋繼男教授;一為1997年11月下旬,先生在臺演講三場:第一場11月23日,由中國唐代學會主辦,在師范大學綜合大樓演講“關于日本圣武天皇宸翰《雜集》”;第二場11月25日,由師范大學歷史學系主辦,演講“唐律令與日本律令”;第三場11月26日,由臺灣大學文學院主辦,演講“敦煌、吐魯番文書與日本正倉院文書”。

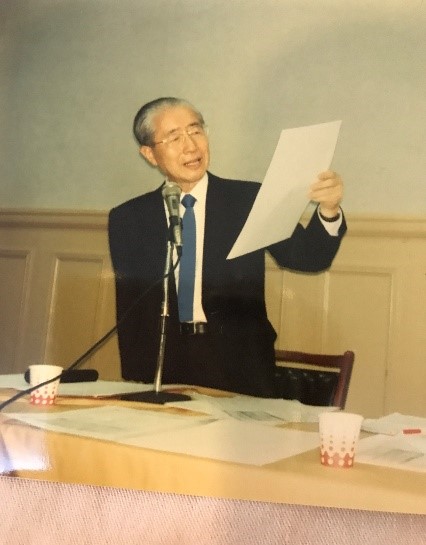

池田溫先生在臺灣大學文學院演講。時為1997年11月26日。

池田先生來臺灣除參加“唐代學會”活動外,也參加其他學術機構的活動。例如1980年8月,中研院舉行第一屆國際漢學會議,先生蒞臨發表《古代日本攝取中國典籍問題》。1983年4月,由財團法人太平洋文化基金會召開的中日韓文化關系研討會,先生發表《東亞古代假寧制小考》。1986年12月,中研院舉行第二屆國際漢學會議,先生發表《唐朝實錄與日本六國史》。2002年6月,臺灣大學歷史學系主辦“東亞文化圈的形成與發展”國際學術研討會,先生發表《東亞律令的交通規制一瞥》。

左起為胡平生、曹永和、池田溫、高明士、谷川道雄、邱添生等教授,時為2002年6月22日。

2005年6月,臺灣大學東亞文明研究中心主辦“傳統東亞的家禮與國法”國際學術研討會,先生發表《<文公家禮>管見》(此次他未親自出席)。

以上這幾場論文發表及演講,充分展現恩師池田先生的學術專長:東亞文化交流中的敦煌、吐魯番文書學、律令法制,以及文獻典籍研究。池田先生出版的專書,除上列諸書外,還有《唐研究論文選集》(中國社會科學出版社,1999)、《唐史論攷——氏族制と均田制》(汲古書院,2014)等。

我自1976年3月回國后,池田先生經常透過書信給予研究上的指導。例如1999年1月,由我主編《唐律與國家社會研究》(五南圖書出版公司出版)一書,這是我們“唐律研讀會”第一次出版研讀成果。我將此書寄給池田先生,請他叱正。他收到書后,回信教示說:“你的序開頭云‘中華法系的成立,無疑的是以唐律為藍本。’但是敝生感覺中華法系源流悠遠,李悝《法經》、《尚書呂刑》、《周官》秋官諸項,或若干金文可謂中法系之上古段階,經過秦漢律、魏晉南北朝而發達進化,遂到達《唐律》。認為《唐律》是中華法系之典型,代表者即可,秦漢律等亦中華法系的不可闕構成要素。貴文表現稍過分評價唐律,是不是?”其實我的“序”,承上文接著說:“因為它是集古代以來諸法典、法理的大成,直到明、清時代,不過是在它的基礎上作局部修正而已。”我這樣說,基本上應該與池田先生的教示無沖突,但也讓我繼續思索其中源流的原委。最近從畏友高鹽博教授大作獲得啟示,乃嘗試對難讀的《尚書》法理撰寫如下小文《<尚書>的刑制規范及其影響——中華法系基礎法理的祖型》(《荊楚法學》2021年第2期,總第2期,2021年11月),拙文亦可稱為對恩師教示的報答。

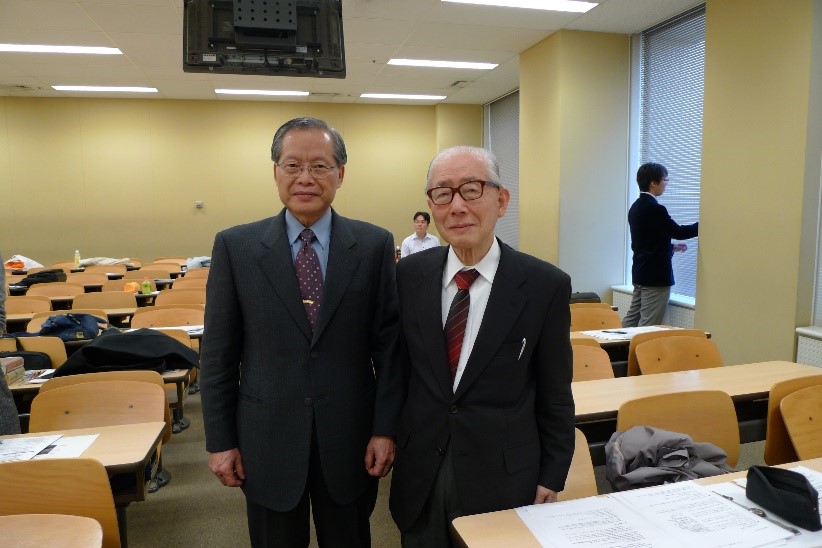

2010年11月,我去東京明治大學文學部參加氣賀保規教授主持的研討會,池田恩師亦蒞臨指導,會中我們的合照,可說是最后一次在比較正式場合的照片。

作者和池田溫恩師攝于明治大學,時為2010年11月27日。

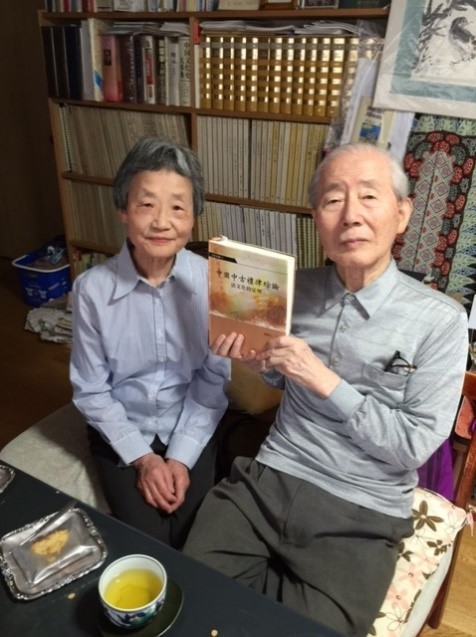

2015年6 月,我和內人去東京方南町池田恩師府上拜訪,恩師與師母精神不錯,行動自如,遂取拙著《中國中古禮律綜論——法文化的定型》(元照出版公司,2014.10)合照。

池田溫恩師和師母攝于方南町自宅二樓,時為2015年6月10日。

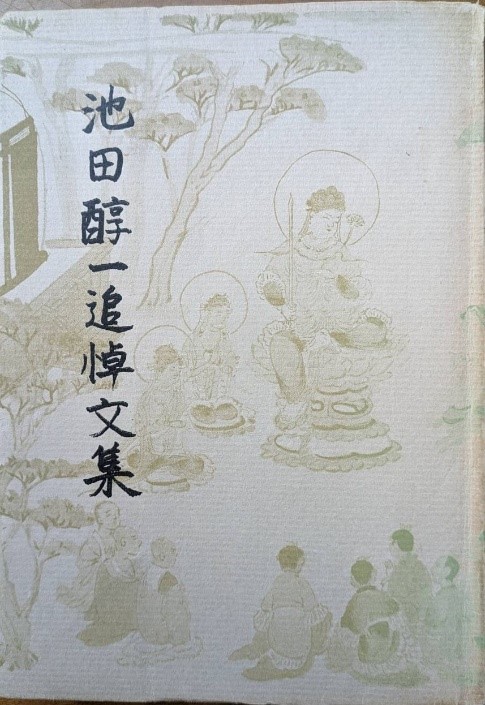

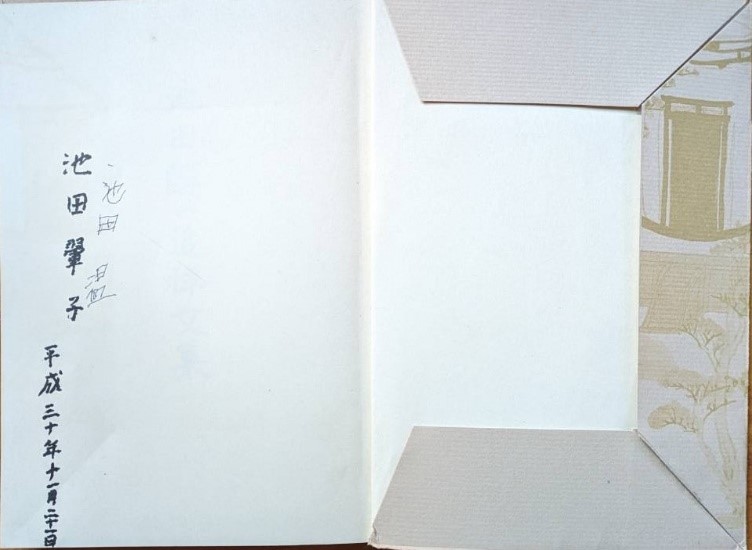

2018年11月,再去方南町拜訪時,恩師已由家人安排住在方南町的老人院,因此由師母接待。我曾表示想搜集有關恩師家人的資料,師母即贈予《池田醇一追悼文集》(1975)、倉石武四郎著《中國語五十年》(1973)、倉石武四郎著《倉石武四郎中國留學記》(榮新江、朱玉麟輯注,2002)三冊。當時先請師母在《池田醇一追悼文集》一書簽名,去老人院時再請恩師簽名(如照片所示)。由于師母玉體微恙,所以由其千金なおこ女士陪同前往。到老人院時,只見恩師坐輪椅,平時要臥床,言語有些困難,狀況大不如往昔,拿筆簽名已有些不穩。

《池田醇一追悼文集》內頁簽名,落款為2018年11月21日。

一代學人的凋萎,雖也是人生必走的路,但我們離去時,內心深感唏噓不已。2023年12月15日在衫并區妙法寺舉行告別式,靈堂前擺放一頂池田先生經常戴的圓形帽,顯見家屬別具用心,睹物思情,不覺柔腸寸斷。

恩師為人謙虛誠懇,慈祥篤實,雖是沉厚寡言,言必深中肯綮。治學嚴謹,細心入微。學識淵博,精通數種外語,著作等身,累獲殊勛。樂于助人,獎掖后進,不分畛域。

而今哲人其萎,典范長存。贊譽池田恩師為東洋史學泰斗、文化交流的播種者,實至名歸。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司