- +1

“吳中四士”詩歌中的江南文化

原作者:不問鷺草

注意!!未經允許禁止轉載!!!

據《舊唐書》記載,“先是,神龍中, (賀) 知章與越州賀朝、萬齊融,揚州張若虛、邢巨,湖州包融,俱以吳越之士,文詞俊秀,名揚于上京”。初盛唐之際,詩壇上的賀知章、張旭、包融和張若虛四人,因均來自吳越之地,且文詞俊秀,風骨清拔,一時“數子人間往往傳其文”,為時人并稱為“吳中四士”。古往今來,留名詩史的創作派別往往以風格劃分,以地域來命名一個詩人群體可謂鳳毛麟角,而“吳中四士”正是其中之一,可見江南這片文化土壤的豐盛,以及江南詩韻在整個中華詩史上的獨特之處。

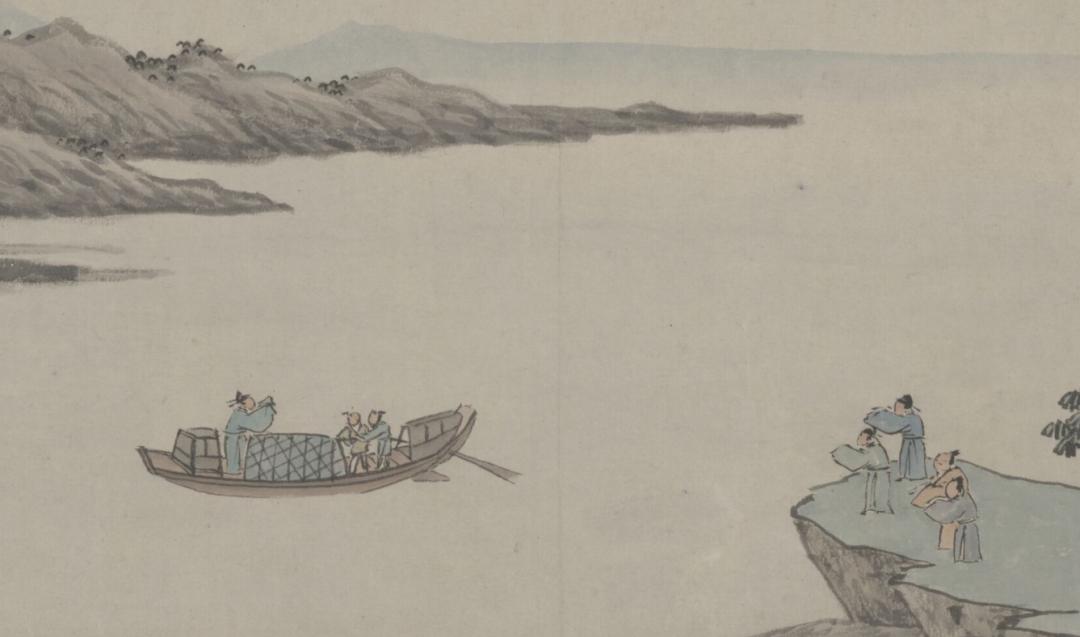

《吳中山水卷》(局部)沈周 明

上海博物館藏

彼時,盛唐氣象仍包孕未成,而綺靡纖弱的宮體詩已走向式微,詩壇正處徘徊嬗變之際。作為當時江南詩人群的代表性縮影,“吳中四士”以山水飽蘸筆墨,把水鄉的情味、人文傳統中的文士風流、詩性江南的歷史底蘊悉數統攝入詩,而這種南方化的浪漫抒情,也為全盛前的詩壇注入了別樣的活力。

水鄉情味:靈動智性的山水興象

縱觀“吳中四士”整體的詩歌創作風貌,頗具江南的水鄉情味,應證了“一方水土養一方人文”——既有水性的柔和包容,又兼得山川的靈秀。這樣的地域文化浸潤于詩歌的字里行間,構成山明水秀、虛實相生的藝術形象,是一種浪漫且不失智性的抒情。歌詠吳中山水的典型詩作,如包融的《登翅頭山題儼公石壁》。

青為洞庭山,白是太湖水。

蒼茫遠郊樹,倏忽不相似。

《吳中勝概圖》(局部)文徵明 明

天津博物館藏

青的山、白的水、綠的樹,山水相映,虛實相依,如一幅中國古典的水墨畫卷徐徐展開,這是屬于江南詩文獨一份的美感和意趣。再看《送國子張主簿》一詩。

湖岸纜初解,鶯啼別離處。

遙見舟中人,時時一回顧。

坐悲芳歲晚,花落青軒樹。

春夢隨我心,悠揚逐君去。

湖岸纜初解,鶯啼別離處。

遙見舟中人,時時一回顧。

坐悲芳歲晚,花落青軒樹。

春夢隨我心,悠揚逐君去。

酬唱送別之情,詩人在湖邊送行友人,友人乘舟遠去,頻頻回首,依依惜別。在詩中,老友之間的離愁別緒,氤氳在水氣之間,落花和流水見證著人與人的情真意切,自有一番水鄉情味在其中。

《京江送別圖卷》(局部)沈周 明

故宮博物院藏

而張旭的《桃花溪》,同樣山水含情。

隱隱飛橋隔野煙,石磯西畔問漁船。

桃花盡日隨流水,洞在清溪何處邊。

遙望山谷煙云繚繞,山間高架的飛橋若隱若現,溪澗之中散落著桃花,終日順水漂流。此情此景如夢似幻,讓詩人恍惚間覺得,是不是來到了人間桃花源,忍不住探問那路過的漁船,可知這桃花源的入口究竟在何處?“桃花溪”當然不是歷史中的桃花源,但在詩人心靈深處,蘇州的山水不是“桃花源”而勝似桃花源,因為此地,是他心靈的一片凈土,夢中的烏托邦。

《桃花源圖》(局部)仇英 明

弗利爾美術館藏

張若虛傳世的長詩《春江花月夜》,被聞一多譽為“詩中的詩,頂峰上的頂峰”。

江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。

江畔何人初見月?江月何年初照人?

人生代代無窮已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但見長江送流水。

“江、月、流水”,詩人以水擬人生,以江為景,以月為眼,描繪出一幅美妙絕倫,超然而闊大的春江月夜圖。江水的流動不息隱喻著人生的短暫與變幻莫測,月色的亙古輝映展現出自然世界的恒常。看到天地的宏大、永恒,直面人的渺小、易逝,是超然而通透的生命境界,全詩融詩情、畫意、哲理為一體,正是江南文化底蘊中靈動而不失智性的美。

賀知章的名篇《回鄉偶書·其二》同樣呈現出這種達觀的人生姿態。

離別家鄉歲月多,近來人事半消磨。

惟有門前鏡湖水,春風不改舊時波。

《行旅圖》(局部)范寬 北宋

臺北故宮博物院藏

詩人少小離家,羈旅多年,待年事已高再返回家中,時過境遷,故園早已物是人非,卻唯有門前的鏡湖水,春風拂過,而波紋依舊。縱使詩人韶華已不再,而鏡湖的水自長流,它指向一種天地生靈存在的永恒。喟嘆人世間的光陰不留人,本是哀傷的底色和氛圍。“惟有門前鏡湖水,春風不改舊時波”,而描繪“鏡湖”的這一筆,卻又平添了幾分飄逸灑脫的況味。

文士風流:清拔灑脫的文人氣質

江南文化的典型文人代表是晉宋文士,他們感發于水鄉文化的內斂與精致,呈現出隱逸而淡泊的生存姿態,文辭言談盡顯書卷風流,晉宋時期的山簡、孟嘉、謝鯤、陶淵明等人都是清談狂放的玄學人格之代表。到了初盛唐之際的“吳中四士”,是晉宋風流的一種歷史性延續與繼承。縱觀賀知章、包融、張旭、張若虛四人生平,不汲于富貴,不徇于功名,入世而不委于世,為人處事間都顯出一派風骨清拔灑脫的文人氣質,實屬難得。至于日常的文化生活,盡是文人騷客間的縱酒、翰墨、清談品評,可謂放浪自由,無拘無束。

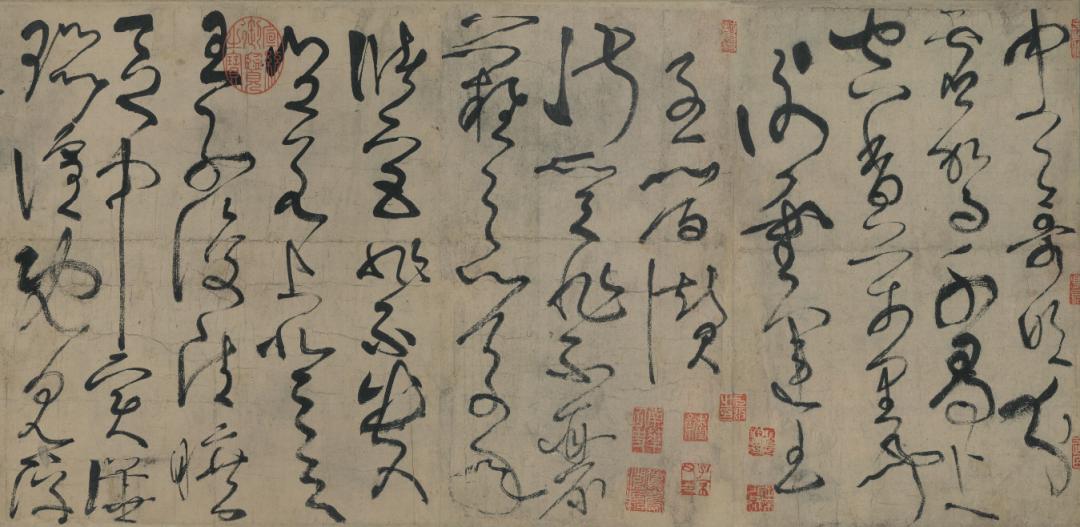

《草書古詩四帖全卷》(局部)張旭 唐

遼寧省博物館藏

生活中灑脫狂放的文人典型,正如晚年自號“四明狂客”的賀知章。喝酒作詩寫字,是賀知章晚年的三大愛好,由此也給后世留下了諸多逸聞趣事,其中一樁便是和大詩仙李白有關的“金龜換酒”。賀知章和李白是唐代詩壇上一對有名的“忘年交”,倆人都好酒愛詩,加上同為豪放不羈的性格,自然一見如故。某次賀知章邀李白飲酒,席上才驚覺忘帶酒錢,于是二話不說直接解下腰間象征著唐三品官員的“金龜袋”來換錢縱酒。后來李白在《將進酒》中豪情揮灑地寫到“五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁”,隱隱約約可見賀知章那“金龜換酒”的大氣與灑脫。

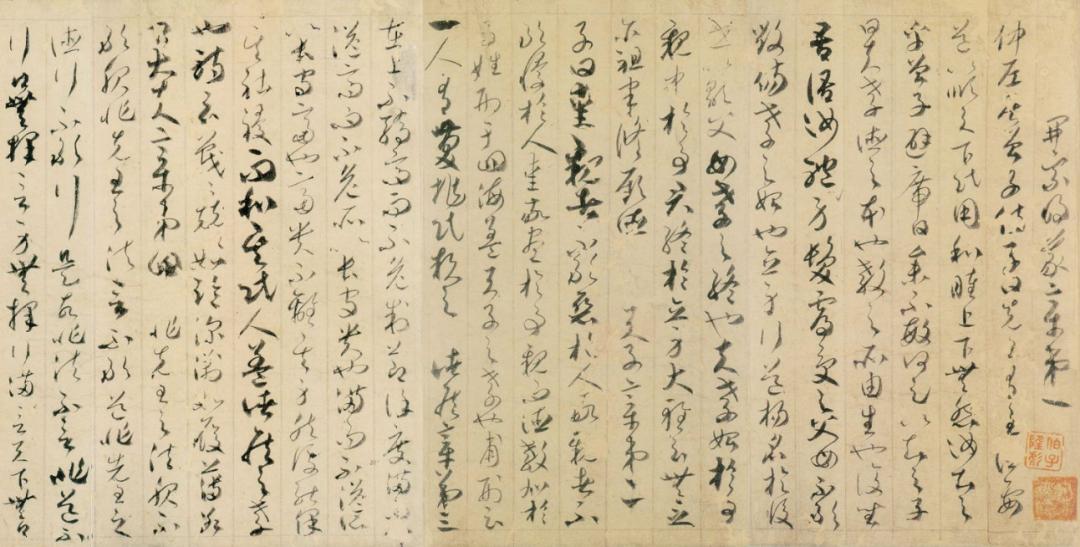

賀知章作文寫字同樣隨性而為。“(知章)醉后屬詞,動成卷軸,文不加點,咸有可觀...”據《舊唐書·賀知章傳》記載,他創作到興頭上,文思如泉涌,便文不加點,揮毫落紙,書寫姿態酣暢又肆意。而這份放浪自由見于詩歌中,且看賀知章的一首小詩《句》,全詩一共十個字。

“落花真好些,一醉一回顛。”

詩人透過紛紛揚揚飄落的花朵,來觀照自己的人生,不經意間竟生出些許醉意,走路也搖擺晃蕩起來。雖詩文短小,但靈動的情致有余,很有諧趣。為人與作詩,相映成趣。

《草書孝經》(局部)賀知章 唐

日本宮內廳三之丸尚藏館藏

再看被稱為“草圣”的張旭,同樣是好酒喜詩的文人,以“狂草”書法而聞名于世。王嗣奭《杜臆》記載,張旭“每醉后號呼狂走,索筆揮灑,變化無窮,若有神助”,時人稱其為“張顛”,“顛”一字,正是對其為人為文之奔放灑脫的絕妙形容。

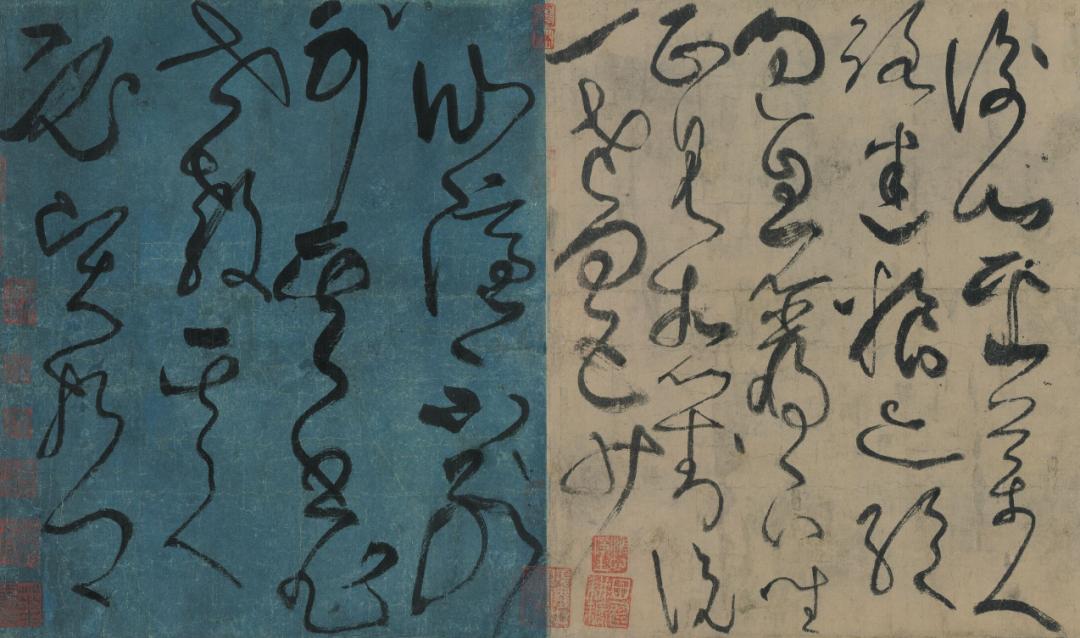

《草書古詩四帖全卷》(局部)張旭 唐

遼寧省博物館藏

張旭存世詩作之一的《山中留客》。

山光物態弄春輝, 莫為輕陰便擬歸。

縱使晴明無雨色, 入云深處亦沾衣。

這一日本春光明媚,一行人置身山中,忽而天氣變化,陰云襲來,欲要落雨。詩人趕忙挽留客人,莫要因為陰云密布就頓生歸家之意。就算天朗氣清,沒有一絲雨意,待慢慢走入云山的深處,自然也會被氤氳的水汽沾濕了衣裳,那莫不如就讓它濕吧。字里行間,輕盈而灑脫,松弛而自由,可探知詩人面對人生逆境的達觀化解,以及對生命之美的尋覓和享受。

詩性精神:崇文尚藝的歷史底蘊

“詩性”,是一種充滿旺盛生命力和想象力的藝術精神,是人類對“美”的自覺追求。劉士林先生曾寫就《中國詩性文化》一書,將中國詩性文化主要分為兩種,一種是齊魯政治——倫理型的詩性文化,一種是江南詩性——審美型的詩性文化,即江南詩性文化。

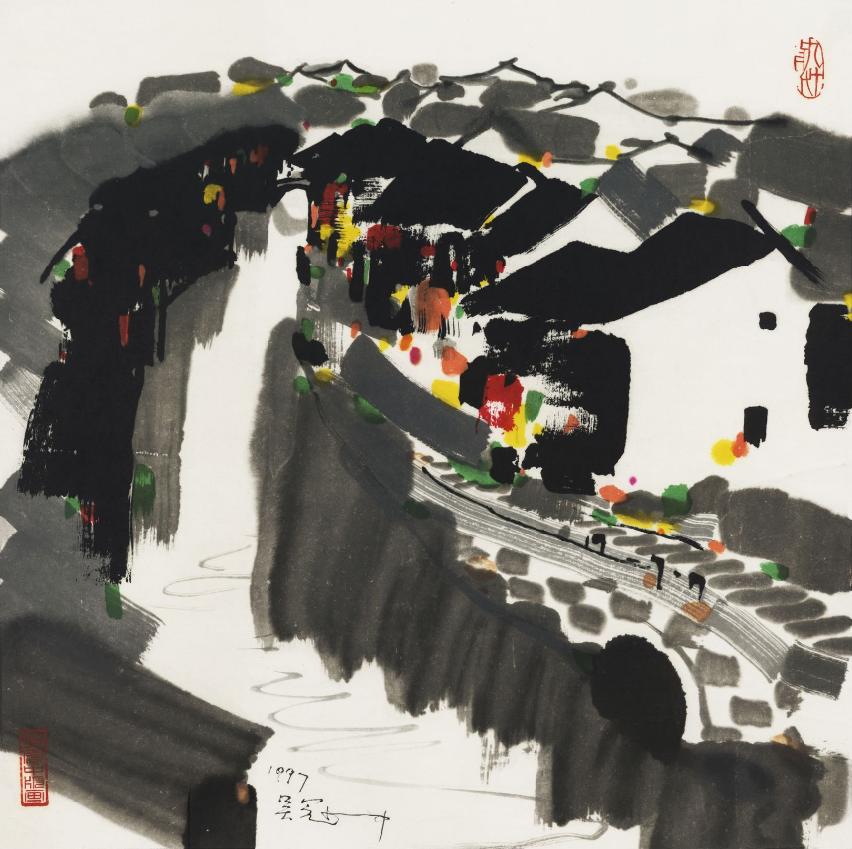

《江南小鎮》 吳冠中 近現代

從自然和人文歷史的沿革來看,吳越之地具有崇文、尚藝、尋美的歷史文化底蘊。如桓寬 《鹽鐵論?通有第三》有云,云荊、揚之南的人民“紫麻偷生,好衣甘食,雖白屋草廬,歌謳鼓琴,日給月單,朝歌蓉戚”,江南民眾本然的向往且擅長營構詩意的生活。故而,自古以來,江南文化精神的核心就緊密關聯著“詩性”二字,江南詩文中對美和詩意的自然尋求,便是早已刻在詩人基因和骨子里的浪漫。賀知章、包融、張旭、張若虛這四位來自吳越之地的詩人,之所以名留青史成為“數子人間往往傳其文”的“吳中四士”,很大程度上無疑是江南文化底蘊的輝映。

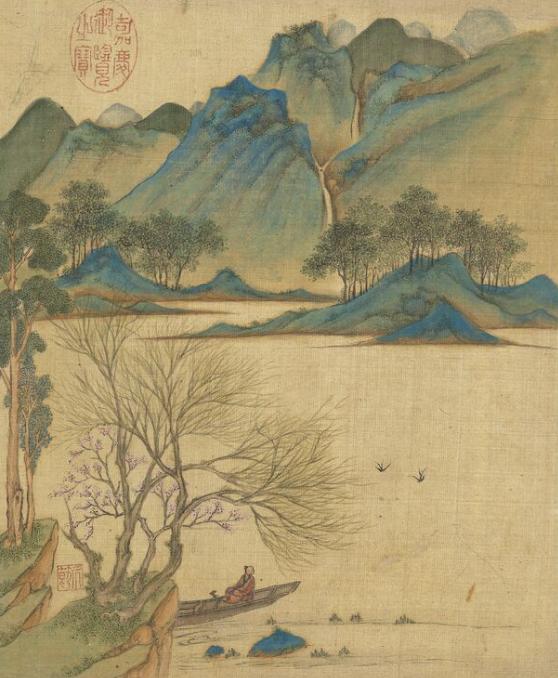

《山水冊》(之一)居節 明

臺北故宮博物院藏

至初盛唐之際,全國的文化、政治、經濟格局處在多維嬗變之中,以“吳中四士”為中心的江南詩人群體崛起,亦標志著江南詩性文化在唐代社會的某種復興。“吳中四士”憑借純粹的詩人身份,以寫作山水詩而揚名上京,這種“出圈”是文學作為文化藝術事業在現實社會層面的進步。

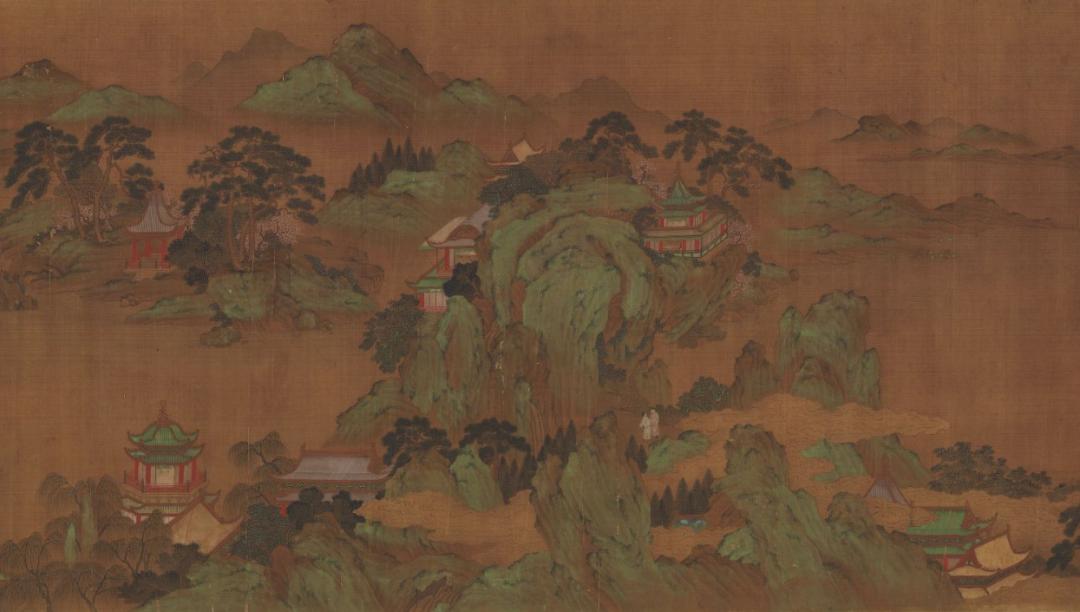

《山水圖》(局部)楊升 唐

臺北故宮博物院藏

從“吳中四士”的詩歌主題來看, 其詩歌往往缺乏對時事的關注,書寫對象有意規避了與政治的勾連。縱使作品中偶有人生感興, 有酬唱送別, 有批駁諷刺,但更多數的是以山水清音為主題,以山水詩的寫作為主體。再加之,“吳中四士”的為人與為文是諧和一體的,即詩風與人格相互映襯。詩風輕逸俊秀,音韻流動婉轉,從詩歌的內容到形式,從骨到皮,均以“尋美”為其主要趣向,這是來自詩文創作本身的審美自覺。同時,他們四人為人風骨清拔,處世超然灑脫,這無疑也是一種充滿詩性美的生存智慧。

《山水詩畫冊》(之一)文徵明 明

不無遺憾的是,“吳中四士”的作品遺佚太多。據《全唐詩》載,賀知章今存詩19首,包融今存詩8首,張旭今存詩6首,張若虛今存詩2首。但在這些僅存的詩篇中,如賀知章的《詠柳》《回鄉偶書》, 張若虛的《春江花月夜》,張旭的《清溪泛舟》《春雨游值》等,都是膾炙人口的名篇,多數為山水詩。雖存世詩歌稀少,但不可忽視其影響力。從一定程度上說,吳中四士的山水詩為盛唐詩歌的“聲律與風骨備矣”作出了重要貢獻,是詩歌從初唐轉向全盛時期的重要過渡。盛唐山水詩后來在詩魂和詩形上的“尋美”傾向,離不開“吳中四士”詩歌的啟發。進而可以說,“吳中四士”的山水詩上承謝靈運,下啟盛唐山水詩,成為盛唐山水詩的先驅。

《蓬萊宮闕圖》(局部)李昭道 唐

臺北故宮博物院藏

結 語

歷史上的賀知章、包融、張旭、張若虛四人,曾從江南的一隅走進中原,后名揚上京。他們終日相聚酬唱、翰墨、飲酒、作樂,趁興而作的一首首詩歌,鮮活地記錄了“吳越之士”揮灑的才情。而更為深刻且真切的,這些詩作也是羈旅異鄉的漂泊者們鄉愁的寄托,以及對現實困境的精神療愈。他們感受過文藝興盛時代人文精神的脈動,也歷經入世后卻居于邊緣的浮沉,他們的詩文裹挾著江南水鄉的靈動智性和吳越之地那浪漫自由的詩性,在詩史上留下稀少卻珍貴的詩篇。“吳中四士”和江南歷史文化互為其注腳,在中國古典詩歌和中華文化的長河里熠熠生輝。

參考文獻:

[1] 周衡.江南文化的浮沉與吳中四士論[J].江蘇大學學報(社會科學版),2007,No.39(01):57-61.

[2] 史哲文.論“吳中四士”與江南地域文化[J].安徽文學(下半月),2011,No.341(12):145-147.

[3] 宋瑞芳.吳越多才士 風流入中原[D].內蒙古大學,2005.

[4] 雷寧.試論吳文化對“吳中四士”的影響[J].唐山師范學院學報,2006,(06):34-37.

[5] 景遐東.江南文化傳統的形成及其主要特征[J].浙江師范大學學報(社會科學版),2006,(04):13-19.

[6] 劉永.江南文化的詩性精神研究[D].上海師范大學,2010.

[7] 劉士林.“詩化的感性”與“詩化的理性”——中國審美精神的詩性文化闡釋[J].(null),2009,38(01):14-20.

[8] 劉士林.江南文化與江南生活方式[J].紹興文理學院學報(人文社會科學),2008,No.183(01):25-33.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司