- +1

現場|在上海看一部中國古代雕塑通史:上博東館又開常設展廳

3月16日起,上海博物館東館的第二個常設展廳——中國古代雕塑館(以下簡稱雕塑館)經過全面升級、創新改陳,將對外試開放。

澎湃藝術獲悉,全面升級后的雕塑館對展示的文物門類進行了拓展,對展線歷史進行了延伸。整個陳列共計展出289件/套立體造型文物,較人民廣場館雕塑展增加近兩倍數量,其中,有三分之一為首次公開展出。其中不乏諸多代表性的珍品、孤品文物,比如存世體量最大的大理國鎏金銅大日遍照佛像,唯一考古出土的帶有“大都”銘文的標準元大都造像“大都佛兒張造青田石佛像”等均為孤品。陳列中還首次展出一批上世紀40年代末從日本追索回國的云岡石窟造像殘件;在展廳中心位置突出了南北朝佛造像的對比展示等。

展覽現場

上海博物館東館 雕塑館

貫通中國古代雕塑藝術的通史陳列

據上博館方介紹,上博東館雕塑館展陳是基于人民廣場館雕塑館的改陳升級,主要體現在文物門類拓展和展線歷史延伸兩方面。文物門類拓展方面,展覽立足館藏立體造型類文物,從藝術視角出發,展出和闡釋上博館藏骨雕、玉雕、青銅器、木俑、陶俑、墓葬刻石、金銅造像、石雕造像、木雕造像、泥塑造像、瓷塑、竹、木、牙雕等,使得展示的雕塑文物門類更加豐富。展線歷史延伸方面,展覽在原有雕塑館“戰國秦漢”“魏晉南北朝”“隋唐五代”“宋遼金”四大板塊的基礎上,向前擴展到商周時期,充實成為商周、秦漢板塊;向后新增元明清板塊,重新展示這時期雕塑的工藝之美和貼近現代人審美的鮮活世俗氣息,改變大眾對元明清雕塑拘謹、守舊、衰敗的刻板映像。在繼承人民廣場館雕塑展原有經典展陳的基礎上擴充和優化調整,形成“商周秦漢”“魏晉南北朝”“隋唐五代”“宋遼金大理國”“元明清”五大板塊,展現一部有形的中國古代雕塑藝術通史。

展覽現場

展覽以時間為縱軸展示在中國古代雕塑史上有代表性的作品。如先秦的青銅雕塑,秦漢的陶俑和畫像石,魏晉的堆塑罐,南北朝、隋唐的金銅、石雕佛教造像以及云岡、龍門石窟的浮雕造像,五代南唐欽陵的陶俑,宋遼金的寺觀造像、金銅造像,元明清以藏傳佛教金銅造像為主的藏、漢、宮廷造像體系,明清的竹、木、牙雕等民間工藝雕塑都有所涵蓋。

展覽現場 金 漆金彩繪木雕大勢至菩薩像

上海博物館副館長陳杰表示,在海內外的博物館中,能開設這樣一個貫通中國古代雕塑藝術通史的陳列不多,上海博物館是基于豐富的館藏和七十多年來一代代上博人賡續不斷的學術積累,所以能夠打造這樣的中國古代藝術通史展陳。

8米挑高空間 更顯明快通透

除了內容上的擴充,步入展廳之后,會發現東館雕塑館的展示環境、氛圍較之前的人民廣場館都有較大的改變。人民廣場館的展廳相對比較小,展覽動線結構緊湊、用光較暗,觀眾置身其中可感受到佛教造像藝術莊嚴靜謐之感。新展廳則更加開闊、敞亮,挑高的場館層高接近8米,空間層次更加豐富,既有類似展示露天大型雕塑、像小廣場一樣的開闊空間,又有二樓夾層和夾層上的觀景平臺以及相對獨立的大型多媒體沉浸式體驗空間,總體給人一種通透明快之感。

展覽現場 北齊 白石佛像

雕塑是三維空間中的造型藝術,與之相匹配的陳列展示空間更能凸顯雕塑的藝術美感。據陳杰介紹,全面升級后的雕塑館在內容和形式上都進行了新的嘗試。“升級后的這種陳列形式更符合當下國際上一些大型博物館對于雕塑陳列的趨勢,所以我們也做這樣的嘗試。”

展覽現場

此次雕塑館展出的雕塑文物除了柜展,也有大量的雕塑是以裸展的形式展出。據專家介紹,柜展適合展示那些珍貴的、材質更“嬌嫩”的文物。而對于一些石質類的雕塑文物,采用裸展的方式也是符合國際博物館的通行方式,同時這也延續了之前人民廣場館的傳統,讓觀眾可以更加近距離、無障礙地去觀賞文物。當然館方也會設置一些“禁止觸摸”的提示牌等,提醒觀眾文明觀展。

1/3文物為首展,不乏珍品、孤品

上博東館雕塑館展出近三百件館藏珍貴文物,數量上較人民廣場館雕塑展增加近兩倍,有三分之一為首次公開展出,其中不乏諸多代表性的珍品、孤品文物,比如大理國鎏金銅大日遍照佛像,是存世體量最大的大理國鎏金銅大日遍照佛像;還有一尊大都佛兒張造青田石佛像,是唯一考古出土的帶有“大都”銘文的標準元大都造像,均為孤品。同時,為豐富展覽體系,上博向文博界的兄弟單位借展了部分在雕塑史上非常重要的稀缺文物,比如四川博物院藏成都萬佛寺遺址出土南朝石造像殘碑等。

展覽現場 大都佛兒張造青田石佛像 元(公元1271―1368年)

展覽現場 唐 白石供養菩薩像

步入展廳,首先映入眼簾的是陳列在展廳入口“C位”的唐白石供養菩薩像。這件菩薩造像通體潔白,束高發髻,戴寶冠,束冠繒帶垂于兩肩。面相圓潤,眉弓彎曲,雙眼半睜垂視下方,鼻梁挺直,嘴唇微抿含有笑意,顯得恬靜安詳。菩薩兩前臂和雙手缺失,跣足蹲跪于蓮臺之上。

據專家介紹,這件菩薩像采用白色大理石制作,在古代白色大理石(簡稱白石)造像發愿文中常將這類石像稱為“玉像”。特別到了唐玄宗時期,長安地區的白石造像達到鼎盛階段。這件白石供養菩薩像源自玄宗時期的長安,在材質與工藝方面與太行山以東地區的白石造像有著密切的聯系,是一件盛唐白石造像的上乘之作。

上博館藏的這件供養菩薩像其潔白外觀在展廳內尤為顯目,其胸腹部及長裙上還殘留有彩繪痕跡,可以想象這件菩薩像當年的華美。

展覽現場 云岡石窟造像殘件

升級后的雕塑館還首次展出一批上世紀40年代末從日本追索回國的云岡石窟造像殘件。據上海博物館青銅研究部副研究館員師若予介紹,這批云岡石窟的造像殘件原本籍籍無聞地“躺”在上博庫房。2000年,他們在整理庫房文物的時候偶然發現了它們,整理研究后發現竟是自己學生時代在日本學者水野清一、長廣敏雄編著的《云岡石窟》一書中讀到的著錄文物。

師若予介紹,這一批十六件云岡石窟造像是1939至1940年,日本東方文化研究所水野清一、長廣敏雄等人組成云岡調查隊在清理“曇曜五窟”(第16至20窟)時采集的,于抗戰結束前被運回日本藏于京都的東方文化研究所。抗戰勝利后,經李濟、張鳳舉等先生努力,這批造像于1948年被追索回國。新中國成立后,遵照中央政務院和上海市人民政府的批示,這批文物于1955年入藏上海博物館。

“因為時隔久遠,之前對這批文物的下落一直不是很清楚,2000年的那次整理算是了解清楚這批造像的來龍去脈。”師若予說,從雕塑的藝術風格來看,這批石窟造像殘件按照開窟時間由早到晚的變化,可以看到云岡石窟早期洞窟的造像是偏西域風格,比如人物的開臉比較圓潤,五官也是比較集中,人物形象比較健碩魁梧,到后期向中國的魏晉風度、清秀風格轉變。

展覽現場

此外,升級后的雕塑館在展廳中央的開闊空間突出了南北朝佛造像的對比展示。據師若予介紹,南北朝是中國佛教雕塑藝術的第一個繁榮期,北朝造像受中亞和西域的影響,更強壯雄健;南朝造像更顯清秀。此次展示將南北朝造像“對峙”展示,可以讓觀眾更能領略南北朝雕塑藝術風格的差異。不過由于南朝造像存世稀少,上博收藏的南朝造像也屈指可數,為此,上博特地向四川博物院借展了兩件南朝雕塑,展期兩年。其中一件“成都萬佛寺遺址出土南朝石造像殘碑”,碑上雕刻的胡漢融合的伎樂人物與梁武帝參與創作的上云樂有關。非常珍貴。

重點文物

虎形鎏金銅鎮

虎形鎏金銅鎮 西漢(公元前206―公元8年)

這件虎鎮鑄工精湛,形體塑造生動,是一件珍貴的漢代工藝雕塑杰作。虎作卷臥狀,昂首張口,脖頸戴裝飾貝紋的項圈,身軀線刻斑紋,通體鎏金。在秦漢及更早時期,人們席地而坐,為避免由于起身與落座時,折卷席角和牽掛衣飾而影響儀態,出現了壓住席子四角的席鎮。這件虎鎮即為其中之一種。

石天人頭部殘件

石天人頭部殘件 北魏(公元386―534年)

這件天人頭部出自云岡石窟第十七窟,面龐圓潤、五官集中,具有明顯的西域特色,為云岡一期造像。云岡石窟是北魏王朝舉全國之力,調用技藝高超的藝術家與工匠營造的大型藝術杰作,足以體現時代風范。其藝術風格影響了北中國各地的佛教石窟造像,也波及到南朝早期造像藝術,在中國雕塑史上占有十分重要的地位。包括這件天人頭部殘件在內的十六件云岡石窟造像是1939至1940年,日本東方文化研究所水野清一、長廣敏雄等人組成云岡調查隊在清理“曇曜五窟”(第16至20窟)時采集的,于抗戰結束前被運回日本藏于京都的東方文化研究所。抗戰勝利后,經李濟、張鳳舉等先生努力,這批造像于1948年被追索回國。新中國成立后,遵照中央政務院和上海市人民政府的批示,這批文物于1955年入藏上海博物館。這批珍貴造像回歸祖國,體現了抗戰時期國人對中華文化的守護和對日本軍國主義文化侵略的抗爭,在云岡石窟學術研究史上具有重要的意義。

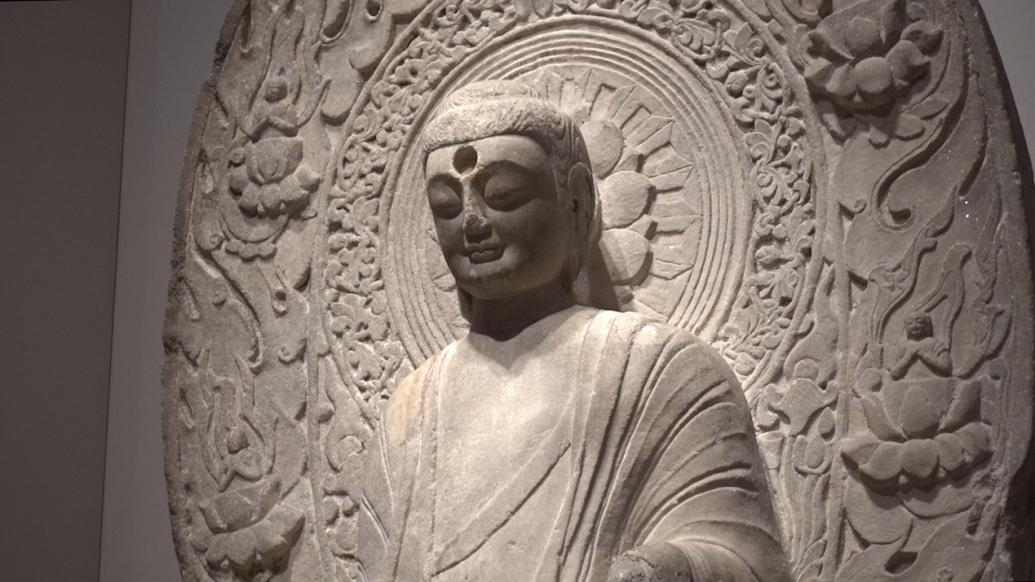

白石佛像

白石佛像 北齊(公元550―577年)

佛像由白色大理石雕成。這尊白石造像選材上乘雕工精湛,相關研究認為其可能源自北齊皇家石窟——響堂山石窟,是一尊珍貴的北齊皇家造像。近似尺寸和風格的佛像已知在英國倫敦維多利亞及阿爾伯特博物館、法國巴黎塞努奇博物館以及日本也有收藏。北齊白石造像主要源自河北省的曲陽、定州和邯鄲境內,這里是北齊定州和國都鄴城的影響范圍。定州有優質石材和雕刻傳統,鄴城多良工和圖樣粉本。貼體的佛裝和頭光的紋樣受到印度笈多藝術的影響。佛像頭部較大,上身修長,整體塑造幾何化,北齊特征鮮明。這種樣式對隋代造像產生了直接影響。

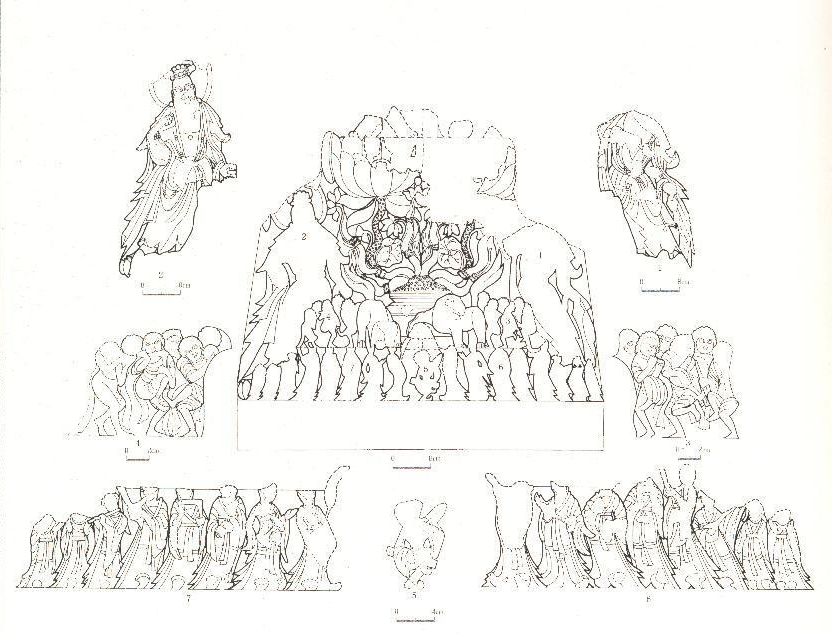

石造像殘碑

石造像殘碑 南朝(公元420―589年)

石造像殘碑 南朝(公元420―589年)線描圖

四川博物院藏,成都萬佛寺遺址出土。相較于數量眾多的北朝造像,南朝造像存世稀少,除南京及江浙地區有少量存世外,多出土于成都地區和岷江上游的汶川、茂縣等地。為了使本展覽的體系齊全,在南北朝部分形成南北對峙的效果,我們特地向四川博物院借展了兩件珍貴的成都萬佛寺遺址出土的南朝石刻造像,這件造像碑就是其中之一。造像碑上的伎樂浮雕在內容結構上與梁武帝參與創作的“上云樂歌舞伎”一致。梁武帝及其近臣在都城建康(今南京)創作“上云樂歌舞伎”采用他們所熟悉的南朝荊楚地區的歌舞與風俗,其中老胡文康就來源于當地的胡頭,受到寓居此地粟特人的影響。“上云樂歌舞伎”中的角色多戴面具表演,原本在宮廷元會上演出,到隋唐時期發展成《文康禮畢曲》列入隋唐《九部伎》、《七部伎》中作為宮廷宴樂演出。這組伎樂浮雕證明了“上云樂歌舞伎”作為我國早期的戲劇之一,在蕭梁當時已被用作佛教供養伎樂演出,并伴隨佛教交流由都城建康傳播到了成都等地區性中心城市。而與“上云樂歌舞伎”關系密切的日本《伎樂》的得名,及其主要保存于寺院中,在宮廷演出也被作為供養伎樂演出,也與此有關。《伎樂》是日本戲劇的源頭之一,源自中國。《伎樂》又稱《吳樂》,表明其來源于南北朝晚期至隋代,長江下游的江南地區流傳的“上云樂歌舞伎”之類的面具歌舞戲。

銅阿彌陀佛三尊像 隋(公元581―618年)

銅阿彌陀佛三尊像 隋(公元581―618年)

佛像兩側菩薩頭冠上飾有化佛和寶瓶,可知為侍立阿彌陀佛左右的觀世音、大勢至兩菩薩。造像鑄造精良,造型優美,是現存隋代佛教鑄銅雕塑的代表作。類似的金銅造像還有現藏美國波士頓美術博物館的開皇十三年(593年)范氏造阿彌陀佛銅像,以及現藏西安博物院的開皇四年(584年)董欽造阿彌陀佛鎏金銅像。三鋪造像有明顯的近似之處,比如主尊阿彌陀佛頭頂肉髻隆起低緩,面型方圓,五官集中,眼睛半閉,上身拉長,著袒露右肩的袈裟,跏趺坐于束腰仰俯蓮臺之上。這些相同之處可追溯到河北地區出土的北齊造像,表明隋代佛教造像受到北齊風格影響。

鎏金銅思惟菩薩像

鎏金銅思惟菩薩像 唐(公元618——907年)

這是一尊鎏金菩薩造像,菩薩坐于圓形臺座之上,左手屈肘撐腿,右手上舉托腮,作“思惟相”,低頭右傾,斂目向下,仿佛正沉浸在冥想之中,因而被稱為“思惟菩薩”。這尊思惟菩薩鎏金銅像高11厘米,鑄工精湛,栩栩如生。菩薩高發髻,束發披肩,四肢修長,寬肩束腰,體現了武周時期長安的造像特征。令人疑惑的是,這尊菩薩像臺座底部中空,正中有一長條狀橫檔,當中有一圓孔,正對圓孔的底座內壁有一凹坑。這些設計有何深意?通過對這尊菩薩像進行的CT掃描,臺座的內部結構得到了更加明晰的展現。由此推測,這尊菩薩像有可能不是獨立的單體塑像,而是通過配件連接在某個群雕上。遺憾的是,僅存這尊思惟菩薩鎏金銅像,我們無法確知它所屬的群像的原貌,所幸,在四川綿陽涪陵江畔的碧水寺第19龕,發現了同屬初唐時期的帶有思惟菩薩像的群雕實例。這是一鋪阿彌陀佛五十菩薩造像,整組群雕的下方,雕刻西方凈土中的蓮池,池中生長出像樹干一樣的主干,上面盛開一朵大蓮花,阿彌陀佛坐在這朵蓮花上,兩邊站立觀音菩薩和大勢至菩薩。在主干兩側生出近五十條側枝,每個側枝頂端有一尊坐在蓮花中的小菩薩。其中就有與上博所藏思惟菩薩鎏金銅像類似的小菩薩像。兩相對照可知,這尊思惟菩薩鎏金銅像很可能是主尊佛像旁邊的小型脅侍菩薩,其下方的圓形臺座是一朵蓮花,通過銅質蓮莖與整組群雕相連。由于缺少物證,這尊菩薩像所屬的群雕原貌,仍是未解之謎,留待我們繼續想象。初唐時期,古印度笈多風格的思惟像沿絲綢之路傳入中國,很快又由中國影響日本。思惟法相跨越千年,留下盛世中的一縷沉思,引人懷想。

石佛頭像

石佛頭像 唐(公元618―907年)

龍門石窟奉先寺九身露天大像之間補鑿有規模接近的二十一個佛龕,每個龕內雕鑿一尊至五尊不等的等身立佛,現存四十九尊。此佛頭源自奉先寺北壁力士外側下層圓拱形大龕內三尊等身立佛的中間一尊。這些立佛高近一米九,面龐飽滿,軀干偉岸,稍顯肥胖,呈現盛唐開元年間的造像特征。相關研究認為,這些等身立佛可能是根據唐玄宗敕愿或其親信為玄宗做功德所造,肥胖型的佛像樣式源于長安,是研究龍門石窟與唐皇室關系的珍貴資料。

白石供養菩薩像

白石供養菩薩像 唐(公元618―907年)

這件菩薩像束高發髻,戴寶冠,束冠繒帶垂于兩肩。面相圓潤,眉弓彎曲,雙眼半睜垂視下方,鼻梁挺直,嘴唇微抿含有笑意,顯得恬靜安詳。頸部戴珠串組成的項飾,披帛自雙肩下垂,繞左右臂垂落身體兩側,上身著僧祇支,束帶于胸腹間固定,下身著長裙,束裙腰帶自中間下垂。菩薩兩前臂和雙手缺失,跣足蹲跪于蓮臺之上。

上博這件白石菩薩像應該是一組以主尊佛像和眾脅侍組成的群雕中的一部分,即位于佛下方的供養菩薩。這件菩薩像采用白色大理石制作,在古代白色大理石(簡稱白石)造像發愿文中常將這類石像稱為“玉像”。特別到了唐玄宗時期,長安地區的白石造像達到鼎盛階段。這件白石供養菩薩像源自玄宗時期的長安,在材質與工藝方面與太行山以東地區的白石造像有著密切的聯系,是一件盛唐白石造像的上乘之作。

玄宗時期的白石造像利用大理石細膩的材質,淋漓盡致的展示了肌膚柔軟彈性的質感,刻畫寫實細致入微,仿佛冰冷的石材也具有了體溫。在白石像雕刻完成后,還要給造像貼金上色,稱之為妝鑾。在西安安國寺遺址出土的白石造像上就保留有絢爛的貼金和彩繪。上博供養菩薩像的胸腹部及長裙上還殘留有彩繪痕跡,可以想象這件菩薩像當年的華美。

漆金彩繪木雕大勢至菩薩像

漆金彩繪木雕大勢至菩薩像 金(公元1115——1234年)

這尊大勢至菩薩木雕坐像源自山西南部汾河流域。金、元時期這一地區木雕造像繁盛,表現出身材壯碩,裝飾華麗,雕刻立體,線條流暢、夸張等特征。此類木雕的軀干多由整木雕成,軀干挖空存放裝臟,頭部、四肢、裝飾等單獨雕刻,再以榫卯、木銷和鐵釘拼合。晉南汾河流域金、元木雕造像樣式與當地元、明時期寺觀壁畫風格一致,體現了中國古代雕塑藝術繪塑并舉的特征。

鎏金銅大日遍照佛像

鎏金銅大日遍照佛像 大理國盛明二年(公元1163年)

這尊大理國大日遍照佛像是以知同類題材金銅佛像中體量最大的一尊,極其珍貴。佛像內腔鑄有大理國盛明二年(公元1163年)張興明等人發愿造金銅像大日遍照一身等內容的題記。張興明官職為彥賁,類比宰相,地位尊貴。這尊造像與《張勝溫畫大理國梵像卷》第八十四開中南無大日遍照佛的形象一致。裝飾耳鐺、臂釧,結降魔觸地印的寶裝佛像源自印度菩提迦耶,初唐時傳入長安。四川廣元石窟此類造型的初唐佛像銘文記載為菩提瑞像。大理國的大日遍照佛造型受到四川地區此類唐代寶裝佛像的影響。這尊佛像二十世紀四十年代流失到美國,后又流失到法國,1998年10月,上海博物館館長馬承源先生在訪問法國期間將其購回。香港浙江第一銀行董事長孔祥勉先生慷慨出資征集,并以其父孔綬蘅先生的名義捐贈給上海博物館。1999年2月2日,上海博物館為這尊大理國大日遍照佛像舉行了隆重的文物捐贈儀式。

大都佛兒張造青田石佛像

大都佛兒張造青田石佛像 元(公元1271―1368年)

佛像肉髻高聳,寬肩、挺胸,是一尊標準的大都(北京)地區14世紀中葉藏—漢式風格造像,是唯一一尊考古出土的帶有大都銘文的標準元大都造像,極其珍貴。底座刻銘“大都佛兒張造”,末字為合體種子字,代表這尊佛像的標識和法理。而“佛兒張”應該是張姓造像者的謙稱,表示造像者的虔誠。在大都由掌管梵像提舉司的尼泊爾建筑家、藝術家阿尼哥及其弟子劉元等,創立了獨特的尼泊爾、藏地和漢地結合的造像風格,并成為元代皇室造像的規制,被稱為“西天梵像”。這尊佛像1994年出土于上海松江區圓應塔地宮,反映了元代大都的藏傳佛教藝術對江南地區的影響。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司