- +1

城市與社會 | 用影像為廢墟和巨神建檔,他在討論什么

“蚊子館”是中國臺灣地區民間自創的詞,指那些由公部門營建的公共設施,有的建到一半爛尾,有的在建成后無人問津,耗資巨大卻只能放在一旁“養蚊子”。

這個諷刺性的稱呼很早就有,但除了媒體對個別弊案的零星報道,或是人們在社交媒體上的調侃,沒有人知道究竟有多少蚊子館,又花費了多少公帑。2010年,臺灣藝術家姚瑞中和他的學生們開始了地毯式搜索。

九年時間里,他們組成的“失落社會檔案館”(Lost Society Document)將搜集到的蚊子館集結成冊,分六輯出版。每一本磚頭厚的檔案都有著標準的格式:一座公共設施的黑白照、建造年月、營建機構、監管機關、建設成本,以及簡明文字交代它的歷史。

這批檔案共收錄了700多件蚊子館案例,小到立體停車場、極限運動場、垃圾焚化爐,大到遠洋漁港、填海造陸的離島工業區,成本從數百萬到數百億。2017年,《今周刊》將姚瑞中六冊中的蚊子館名錄與另外兩個市面上僅有的信源進行交叉比對——一個來自記者調查的100多件,另一個來自民間公共工程促參顧問公司助理研究員黃政勛的統計,共261件。剔除活化成功者,目前仍有超過五百個蚊子館,總建設費用超過2610億新臺幣。

和中國大陸熟悉的“鬼城”類似,這些廢墟都與“泡沫”相關,姚瑞中稱蚊子館踏查計劃為“海市蜃樓”,人們曾經畫下宏偉藍圖,卻很少人關注能不能真的實現它。

今年11月開幕的上海雙年展中,姚瑞中展出了另一個新作品《巨神連線》。自2016年起,他數次環島,用一年半時間拍下全臺灣三百多尊巨大神像。

“和蚊子館一樣,這些巨大神像是臺灣特有的‘社會奇觀’”,在采訪中,姚瑞告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者。區別于傳統民俗攝影里神像的威嚴莊重,他的鏡頭拉得更遠,巨神兀自出現在街頭巷尾,有的占據鬧市區的一處屋頂,有的橫亙在一處空曠低密度的城郊。

“我想探究這些社會奇觀背后的政治地理學意義。它們從何而來,又將往何處去。”

廢墟里有什么?誰制造了廢墟?

學生時代起,姚瑞中就對廢墟有了興趣。

大學時他曾為知名攝影師阮義忠做暗房助理。拍出《正方形的鄉愁》的阮義忠通過紀實攝影關注臺灣的風土人文,他對姚很是不解,“你干嘛沒事跑去拍這種廢墟?”姚在一次采訪中回顧這段過往,笑稱,“我就好好好,是是是,然后繼續拍”。

姚的鏡頭總喜歡把人剔除,營造一種末世感。這些影像里幾乎找不到一個實體的人,但無論是蚊子館還是巨神,這些場景里又處處都有人造物。

一些時尚攝影常以廢墟為背景板,頹廢是一種美學風格。但真正令姚好奇的則是另一些東西,什么制造了廢墟?

在“海市蜃樓”計劃中,搜尋和拍攝只是前期工作,重頭戲更在于田野調查,姚和學生們搜尋文獻,還搭配訪談,摸清每一個荒廢的公共建筑的來龍去脈。

建成圓環是臺北一處十字路口中間的交通環島,歷史悠久。19世紀末日據政府建立,是當時最重要的交通樞紐。

一些攤販一度占據了圓環,做起了小生意。并在1930年代自發組成了“臺北行商組織圓環夜市”,規定了營業時間和經營范圍,這些小商戶爭取到了自己的合法性。

1960年代,小販聯合會集資將零散的攤位改造成了鐵皮屋,隨著經濟起飛,圓環迎來了自己的全盛時代。

但隨著上世紀八十年代臺灣經濟騰飛,機動車輛增加,城市道路交叉口的圓環設計不再適用。許多圓環被拆除,但歷史悠久的建成圓環被保留下來,作為一種文化景觀。

2002年,前臺北市長馬英九決定重建圓環,改造此前兩次火災后的頹廢狀況。他請來李祖原建筑事務所作為設計方,后者的代表作是臺北101大廈。

改造后的建成圓環沒有了鐵皮屋,替代的是一個玻璃幕墻的獨棟圓柱體建筑。但它卻是一個巨大的設計失敗。玻璃帷幕通風差,加劇了日曬。但即便靠空調降溫也無法拉回人流,玻璃幕墻成了蚊子館。

姚瑞中曾分析千禧年前后的設計風潮,他稱當時的這批甲方和設計師大多是“好學生”,出身中產家庭,受精英教育,再將西方的理論體系照搬回來,卻對臺灣的庶民文化一無所知。巷弄文化被鏟除,代之以大型商場。

還有規劃學者將建成圓環的失敗歸因于更大范圍的區域變化,它所在的大同區在整體上面臨商業式微。

類似沒能考慮到產業變遷的規劃失敗還有很多,比如高雄的興達遠洋漁港。

1991至1997年,高雄縣政府耗資近80億,分六期建造漁港。但1995年聯合國通過了高度洄游魚類種群及跨界魚類種群保育與管理協定后,公海捕魚不再自由,這打擊了臺灣遠洋漁業。1997年,遠洋漁船已大幅減少,這個耗資巨大的漁港至今仍被嘲笑是一個“空港”,沒有一艘遠洋漁船入港。

當地政府試圖通過鼓勵休閑、消費的方式進行活化,比如在漁港旁建設情人碼頭、海鮮市集,但都收效甚微。

隨著蚊子館名單的陸續公布,以姚瑞中為開端,人們開始梳理蚊子館的“生產機制”。

有的公共建筑沒能挺過建設期即告爛尾,有的則是在一次性的硬體建筑投入后,缺乏常態性的資金進行后期運營管理。臺灣稱二者為“資本門”和“經常門”。

澎湖縣白沙鄉的澎湖水族館斥資6.8億新臺幣,一度號稱東南亞最大的水族館。但這里設備陳舊老化,運營方無力設計新的內容,很快沒了吸引力,如今只剩廢墟。

為了贏得選票,許多候選人會極力鼓吹他/她將進行的大型建設,給選民“畫大餅”。等當選后開始游說,審批部門在層層壓力下很容易放水,哪怕這些匆匆上馬的項目規劃不合理,后續經營乏力。

姚瑞中發現,許多荒廢的停車場和游泳館都來自1990年代政府發起的“一鄉鎮一停車場”和“一鄉鎮一泳池”的建造運動。停車場項目砸下了253億,建造了300多座停車場,提供8.9萬個車位,但這些立體停車場出現在低密度的鄉鎮實在荒謬。

姚瑞中還為泳池算了一筆賬,泳池換一次水需要花費20~30萬,包括救生員、管理員,成本高昂。加上臺灣近年來的少子化,泳池遠遠供過于求。

艱難的活化

臺灣藝術家高俊宏曾制作了一份“蚊子館江山萬里圖”,基于陳東升1995年的《金權城市:地方派系、財團與臺北都會發展的社會學分析》,討論蚊子館因何而生,活化又為何舉步維艱。

和大陸一樣,近些年臺灣鼓勵發展文化創意產業,陸續制定了一系列與都市更新及文創園區相關的發展條例。但多個地方競相建設的文創園區卻成為蚊子館的多發地。姚瑞中稱,目前臺灣的五個文創園區中,除了臺北的松山、華山以及高雄的駁二藝術特區運營良好,嘉義的已經淪為蚊子館,剩下的花蓮也只能慘淡經營。

一些地方的政治人物和鄉紳會在競選時向民眾開出“支票”,允諾未來將鼓勵文創產業,但無論從規劃、選址或是入駐商戶的選擇上都欠缺考慮。等他/她當選后將項目匆匆上馬。

高俊宏等學者分析,臺灣的公共工程背后存在一套“雨露均沾”的系統,原本為了鼓勵文化創意產業發展的園區建設變相成為炒地皮,文創成為一門“好生意”。

目前市面上的“民間參與”基本都是由私人財團承接,負責興建和運營。地方派系把控的建筑公司通過“假競標”的方式(即提前內定好建設方,公開招標只是招募陪標者共同出演的一場戲)直接獲得建設營運權。而地方派系直接參選進入地方行政系統,本該對開發案進行監管的部門大開綠燈,無論是獲得土地使用權的都市更新申請,或是審批地價的委員會都沒有執行力,反而在執照申請、審議等方面給予大力配合。

高俊宏認為,地方派系既是運動員又是裁判,公共工程這門“好生意”已經可以“關起門”來做了。

納稅人繳納的公帑“養育”了各類蚊子館、蚊子園區、無用的文創產業,以及沖突不斷的都市更新。

從政策誤判、競選支票與綁樁文化、年末消化財政預算、行政效能不足,再到法制不合時宜、采購機制不健全、指定歷史建物或古跡后卻無積極作為……這就是姚瑞中等學者們梳理出的“廢墟生產流水線”。

“我們希望在短時間內,一本一本地出,進行長期監督。”姚瑞中解釋這個長期計劃的動因,第一本在2010年面世時引發震動,但很快風頭就過去了。“前兩年,政府除了接見我們,就沒有再理我了。做到第三期,他們才開始把這個當成一回事。”

姚瑞中受邀作為政府顧問,監督蚊子館的活化。政府要求行政單位自我檢舉轄區內的閑置空間,但收效甚微。自我檢舉改成了互相獎勵或第三方檢舉。如果轄區內有太多蚊子館,該部門會被扣分,“損失”將體現在下一年度的財政預算里。

卓有成效的活化總是很少,許多蚊子館都經歷了“活化-失敗-再活化-再蚊子館化”。逃避檢查的方式卻能“推陳出新”。

有的商業街換了個名字,改為“文創中心”,請人在外墻上涂鴉,再組織一次熱鬧的剪彩儀式,很快繼續養蚊子。姚瑞中還發現,有人在廢棄的停車場里放兩張椅子,雇一個保安,拍好照片就能應付檢查。

信息化時代,但總有許多Google不到

“人們對全球化的消費文化越來越熟悉,卻對隱藏在身邊的‘線下’的東西熟視無睹。”

隨著公關體系的商業化運作愈加成熟,關于這些大型建設的報道大多來自項目前期,宣傳方既來自開發商,也來自設計師,從文案、效果圖,到竣工后邀請專業攝影師拍攝的精美圖片。人們能從各類設計網站上獲得這些新項目的信息,但故事的后半段大多消隱。

姚瑞中和學生們的方式就是地毯式搜索。“許多學生利用假期回家,家長開車出門一起搜尋,有的需要向當地人四處打聽。”

姚瑞中和學生在找尋云林縣一個填海造陸的工業區時破費了一番功夫。

“我們正在尋找一座島,仿佛在尋找英國諷刺小說《格列佛游記》中,飄忽不定,住著大量空想家的荒謬的飛行島。”

他們詢問了幾位臺西沿海的漁場主人,大家只知自己所在的區域已經停止開發。

面積龐大的云林縣離島式基礎工業區于1990年開始規劃,第二年獲準開發。原來規劃了麥寮、臺西、四湖、新興四個區域,總面積達一萬七千兩百余公頃。預計引進石化、煉油、煉鋼、電力及相關中下游產業。但后續報道顯示,目前只有麥寮六輕區2233公頃已經開發使用,其他三區陸續取消、停擺。

2004年國光石化科技公司與臺塑鋼鐵公司兩家大企業,表示有意愿進駐新興區和臺西區,并先后向經濟部工業局提出千億元以上的開發計劃。……但在一連串紙上作業,以及環保團體的對抗之后,兩家公司分別轉移到了越南、彰化縣大城鄉。填海造陸進行了不到三分之一,就此停擺。

新興工業區原計劃填海面積991公頃,目前造地283公頃,在耗資100億元后停止填土。

在云林縣,姚瑞中和學生們總算找到了一座陸橋,谷歌地圖顯示,它通向的是一座長方形的島嶼,但島上沒有建筑物,也沒有道路,只有稀疏的荒草和黃土。路橋已經封閉,由鐵皮屋與鐵柵門擋住,有保安看守。

巨神連線

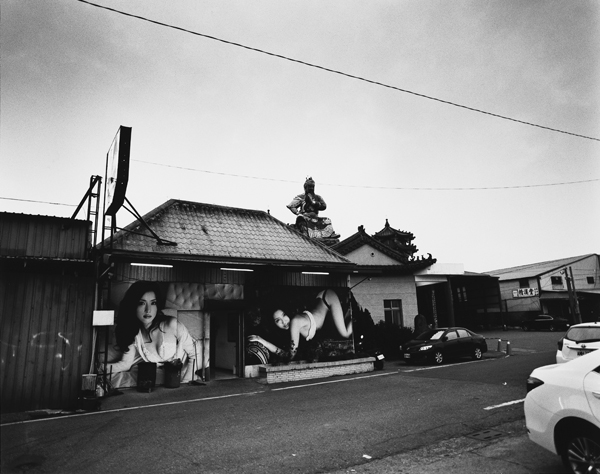

在11月開幕的上海雙年展上,姚瑞中帶來了一個新的項目。與“海市蜃樓”系列相仿,同樣是黑白攝影,同樣是大規模的地毯式搜索,拍攝對象則是巨大神像。它們出現在街角、山頭、密集市區的屋頂,或是橫亙在一片空地上,它們是臺灣特有的“社會奇景”。

采訪中,姚瑞中解釋起傳統宗教攝影的一整套標準“教義”:為了表示尊敬,攝影師和神像需要保持一定距離,構圖一定要水平垂直“抓得很準”,神像占據畫面絕對的中央,往往需要動用到腳架,色彩飽和,修圖精細。而拍攝宗教祭祀、巡游又極具戲劇感。

全臺灣的廟宇多達一萬兩千間,比7-11便利店還多。“但臺灣的公廟文化真的如此嗎?更深層次的結構問題是什么?除了民俗之外,這些巨大的神像為何出現,與地區政治有何關聯?”

姚稱,這一連串的設問都關注這些奇景背后的政治地理學背景。它們無處不在,卻似乎距離主流話語相對遙遠。臺灣的民間信仰發達,因信徒眾多,它們有不透明的巨額賬目,又與地方選票緊密關聯。

“這是臺灣社會另一條暗線,斂財、利益交換、賭徒心態,這里是地方權力角力的戰場。”姚還談及,近些年臺灣電影中都有涉及到這條暗線,無論是《大佛普拉斯》中的雕塑工廠,還是《血觀音》里借由開發文創園區官商勾連炒地皮。

“因錯綜復雜的歷史原因,臺灣的民間信仰歷來豐富多樣,直至今日也沒有式微,相反每年都有熱鬧的巡游。”但相比熱鬧的民俗活動,姚之前還沒有人系統性地梳理過這些巨像的名錄、由來。

“甚至從塑形造像工藝里也能看出一些政治地理學的因素,比如臺灣很多神像大多線條圓潤,甚至憨態,不似人們想象中神佛的莊重威嚴。”

比如彰化縣和美鎮金圣宮的一座哪吒像,當地人覺得陽光太盛,在塑像時為哪吒戴上了一副墨鏡。而新北市石門區一座十八王公廟,街角處出現了一只巨大的銅狗。它來自清末的一次海難,十七名漁民在出海時罹難,事故中身亡的還有一條忠犬,人們將它也位列十八王公,為其塑像。

找尋故事的田野調查和蚊子館相仿,但大多數信息無法通過線上渠道獲得。他需要從石碑、地方志里獲取信息,也需要向廟公做訪談。

姚瑞中稱,通過這些巨神可以梳理出臺灣的民俗歷史。目前他已經拍攝了三百多尊巨像,圖片檔案已先行付梓,研究和文字性的梳理還在繼續。

相比蚊子館,這些神像涉及更長遠的歷史脈絡,有的與日據時代的殖民統治有關。1960年代臺灣才有了第一尊巨大神像,80年代的造像熱又與經濟起飛相關。就連塑形造像工藝也受到全球化分工的影響,近些年隨著人工成本的上升和少子化,臺灣本地的雕刻工藝逐漸式微,越來越多的佛像由福建沿海的雕刻工廠承接。

這一次,鏡頭里的神像大多采用遠景,同樣沒有人,但周遭的庶民生活和神像出現在同一個時空下。

(文中圖片均由姚瑞中提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司