- +1

世界首部!蘭大名片!

兩千年來盛大輝煌的絲路記憶

在悠揚的駝鈴聲中

在鳴沙山的風沙里

在月牙泉的水波里

也在莫高窟的飛天壁畫里

如今 它還在

蘭州大學鄭炳林教授主編的《敦煌通史》里

《敦煌通史》是敦煌學界第一部關于敦煌兩千年的通史

將作為蘭州大學的“名片”、蘭州大學敦煌學研究所的“招牌”

打響學界 打出世界

《敦煌通史》(七卷本)

“大河又東,右會敦薨之水,其水出焉耆之北,敦薨之山,在匈奴之西,烏孫之東。”2000多年前,張騫從長安出使西域,一路穿過河西走廊抵達敦薨之山,他將“敦薨”記為“敦煌”,連帶這里的風土人情、山川形勢送回中原,漢武帝得此先機下令征討匈奴,占領河西地區,“列四郡,據兩關”。從此,敦煌成為中華文明史上一顆璀璨神秘的明珠。

2023年8月,歷時16年,由蘭州大學敦煌學研究所所長鄭炳林教授主編的《敦煌通史》(七卷本)終于面世。這部叢書全面、完整、系統地重現了秦漢至明清時期敦煌及絲綢之路東段的歷史變遷。2024年1月4日,《敦煌通史》入選“學習貫徹習近平總書記致中國歷史研究院成立賀信精神五周年重大成果”。

“敦,大也。煌,盛也”,2000多年的歷史長河中,敦煌發生了什么?它為什么被稱為“華戎交匯一都會”?中原與西域文化如何在這里碰撞交流?……近日,融媒體中心記者采訪鄭炳林教授及其團隊成員,探索《敦煌通史》背后的故事。

“五星出東方利中國”錦護臂(尼雅遺址)

敦煌史研究并不完整

2007年,鄭炳林在北京參加首批國家社科基金重大招標項目評審期間,時任中國社會科學院學部委員的林甘泉先生向他提出,蘭州大學敦煌學研究所能否組織完成一部《敦煌通史》作為國家社科基金重大項目選題。“雖然當時學界有部分敘述敦煌歷史的小冊子,但都不足以呈現敦煌完整的2000多年歷史。為什么不做一部完整的書呢?”16年前的短暫交流,讓鄭炳林萌生了完成敦煌通史的想法,他也由此開啟了長達16年的著書之旅。

敦煌區域的歷史研究多依賴于莫高窟藏經洞出土的文獻,時間集中在唐宋時期,特別是晚唐五代宋初時期。因而百余年來,學界對吐蕃、晚唐張氏歸義軍、五代宋初曹氏歸義軍時期的敦煌及周邊地區歷史進行了深入而系統的研究且成果頗豐。由于文獻缺乏,兩漢、魏晉北朝、隋及唐前期、西夏、元明清時期的敦煌歷史研究處于相對薄弱的階段。為了填補這段空白,2007年蘭州大學敦煌學研究所啟動《敦煌通史》編纂,2012年作為重點工作全面展開。

根據研究現狀,鄭炳林及其團隊將敦煌歷史劃分為兩漢、魏晉北朝、隋至唐前期、吐蕃占領時期、張氏歸義軍時期、曹氏歸義軍時期、西夏元明清七個階段,分七卷撰寫。“這是一個非常大的項目,想要靠一個人的力量是無法完成的,我們組成了10余人編撰團隊,其中很多人如今都已成為獨當一面的史學研究工作者。”

深耕漢簡還原歷史真相

“敦煌作為國際市場的地位形成于西漢,要想研究清楚兩漢時期的敦煌歷史,繞不開出土的24000枚敦煌漢簡。”為此,鄭炳林花費兩年多時間認真研讀漢簡。

敦煌出土簡牘數量眾多,主要包括斯坦因等人在敦煌地區收集的漢簡、甘肅省文物考古研究所發掘的馬圈灣漢簡和懸泉置漢簡等,其中以懸泉置漢簡數量最為龐大、內容最為豐富。小到風土特產,大到移民制度、對外貿易,漢簡中的信息極大程度上填補了兩漢敦煌歷史的空白,為團隊研究敦煌及其與西域的關系提供了一條新的道路。

然而所謂“道路”也是需要人“走”出來的。相較于難理解的古籍資料,漢簡中的語句更加晦澀難懂,句讀極難,甚至是一字一句,因而在本就無法識別許多文字的基礎上,句讀愈顯困難。“我想,如果將研究唐代歷史時讀典籍的方法與讀漢簡相結合,也許能解決這一難題。”盡管讀簡十分艱難,但鄭炳林還是竭盡所能地去解讀并挖掘其背后的含義。他解釋到,漢代文字數量較少,因而漢簡中很多文字具有多重意思。例如,在漢簡中“偷”一字并不作“偷竊”理解,而作“治病痊愈”理解,讀音也不念“tōu”念“yù”。可見,在語句語義與現代漢語大相徑庭的情況下,研究簡牘對學者來說極具考驗。

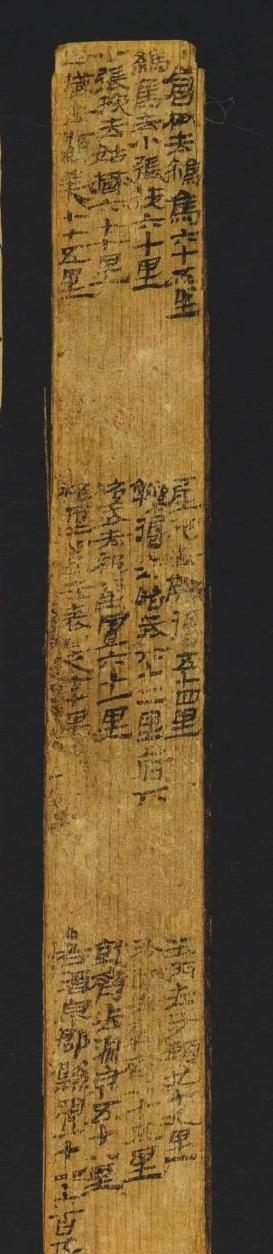

懸泉里程簡(1974年從居延破城子出土的里程簡和1990年敦煌懸泉出土河西驛道里程簡,構成了漢代長安到河西敦煌的里程表,兩處發現的原始里程簡(又稱“傳置道里簿”),清晰地記載了漢代絲綢之路驛傳設置和行進路線。)

在對漢簡的研讀中,鄭炳林看到了“不一樣”的敦煌歷史。《漢書·西域傳》中記載,傅介子殺樓蘭王后,改樓蘭國為鄯善國,漢朝派駐軍三十多人,然而根據簡牘顯示,當時漢朝實際派駐屯田軍近1500人。“可見早在漢代,敦煌便已具有重要的戰略地位。”

屯田軍作為當時中央政府管理西域地區的重要兵力,也是構成敦煌居民的重要部分。此外,還有從山東、河南、河北南部、山西南部等中原地區遷徙而來的貧苦百姓,時至今日,敦煌仍有來自中原的美食變種,敦煌的糊鍋正是由河南胡辣湯演變而來。人口遷徙將中原的風土人情帶到敦煌,甚至傳播至更遠的西方,敦煌逐步成為文化交融之都。

簡牘資料幫助鄭炳林團隊將研究漢代敦煌歷史的視野從《史記》《漢書》《后漢書》等傳世典籍拓展到更加微觀、具體、真實的史學研究之中,是團隊將研究從歷史場景轉向具體事件的一次積極有益的嘗試。“以往的研究多從后世記載的資料入手,內容多比較宏大,這次寫作借助漢簡,讓我們了解更多當時真實發生的小事,很有意義。”鄭炳林說。

胡商遇盜圖

跌宕起伏的兩千年

“敦煌的歷史實際上就是中國西北史的縮影,也是中原王朝與西域的關系史。因為從西漢開始到唐代,中原王朝經營西域的基地就是敦煌。”正如鄭炳林在總序中所言,敦煌在中原王朝的邊防地位,影響著中原王朝對敦煌的態度及政策取向,而這又反過來對敦煌歷史走向產生直接影響。

自西漢開始,敦煌的玉門關、陽關就被視為中原與西域交界。縱觀西漢設敦煌郡至今兩千多年的歷史,敦煌地區作為歷代中原政權向西延伸勢力和影響的前沿基地,見證了古代中國跌宕起伏的歷史進程。

總體來說,敦煌的發展起伏變化主要存在于漢唐時期和西夏元明清時期。

漢、隋、唐俱屬大一統王朝,也是敦煌社會經濟文化快速發展的上升期。“伴隨著絲綢之路的興起,敦煌社會經濟得到快速發展。盡管在國祚短暫的隋朝時期,敦煌依然得到較快發展”,團隊成員陳光文副教授解釋到。至唐朝統治敦煌的160多年間,敦煌憑借其交通樞紐位置,成為東西方經濟文化交流的一大都會。這一時期的敦煌,戶口滋盛,文化繁榮,是其歷史發展的鼎盛時期。

隋及唐前期,敦煌為安置來往于絲綢之路的國際貿易商人設置專門的聚居地,即從化鄉。這些商人的主體為粟特人,他們不僅直接參與商品的販運與買賣,還擔任管理敦煌市場的官吏,由此可見敦煌作為貿易市場的國際化功能。

敦煌文獻P.2005 《沙州都督府圖經》(中國現存最早的圖經,就是敦煌藏經洞發現的《沙州都督府圖經》。該圖經纂寫于盛唐時期,共667行,除了記載行政機關和區域外,還縷述沙州所轄敦煌縣、壽昌縣的河流、渠道、泉澤、堰壩、湖泊、山脈、驛站、州學、縣學、醫學、社稷壇、寺廟、古關隘、城堡、道路、祥瑞、歌謠等。)

西晉之后,北方進入疆土分裂、政權林立的十六國時期,敦煌先后被八個政權統治,直到吐蕃攻克沙州,敦煌開啟吐蕃統治時代。五十多年后,沙州張議潮率眾起義趕走吐蕃統治者歸唐,唐朝遂設立一沙州治所的歸義軍,自此敦煌進入張氏歸義軍、金山國及曹氏歸義軍統治時期。敦煌在歸義軍政權的統治之下,當地經濟文化的發展空前繁榮,敦煌大部分石窟壁畫和藏經洞文書也是這一時期的文化結晶。

團隊成員杜海副教授特別強調,盡管各種不同的民族曾聚集在敦煌,但其文化的核心依然是華夏文明。“根據文獻記載,敦煌崇尚佛教,歸義軍時期佛教儀式上的模式化套語也體現出儒家的忠孝、仁義、民本等思想。”他認為,敦煌不同的歷史時期之間存在一脈相承的關系,因而研究完整的敦煌歷史有利于探索華夏文明對民族交流交融產生的深刻影響。

西夏元明清時期,陳光文提及,“敦煌對于元、明、清這樣定鼎中原的大一統王朝而言,其軍事、政治、交通地位雖有起伏,但總體呈日益下降趨勢。”元朝時期,敦煌因其重要的邊防作用和大規模屯田得到較快發展,然而由于明朝政府對西北邊防政策漸趨保守,明朝時期西北邊境和軍事防線向東后撤至嘉峪關,關西地區成為蒙古族、藏族等民族的耕牧區域,而漢人數量幾乎流失殆盡。這對敦煌的歷史走向產生決定性影響,敦煌由邊內重鎮變為邊外棄土,由當地蒙古頭目管轄。

清朝建立后,中央政府積極開拓西域,開始在關西地區逐步設立行政建置,同時組織甘肅各地百姓向敦煌進行大規模移民。敦煌的重要地位再度凸顯,成為經營西域的“口外之地”,逐漸恢復生機。但由于其屬移民區域且僻居內陸,敦煌最終成為僻居西北的普通縣城。

至此,兩千年的敦煌古代歷史劃上了句號。

“驛使圖”畫像磚

以“小”見“大”,敦煌學研究不能只看敦煌

“我們的發展,中國的發展,要走國際道路,要與世界交流,研究敦煌的歷史必定有借鑒作用”,談及敦煌研究的重要性,鄭炳林這樣說。

作為華戎交匯之都,敦煌是古代中央政府經營西域的基地,更是中外文化交融、交流、交往的關鍵節點。

西漢時期,敦煌專門修建西域都護的軍備物資存儲倉庫——居盧訾倉城,西域諸城邦的貢品皆經由敦煌進入中原,中原派遣至西域的官吏駐軍也經由敦煌送往迎來,因而成就了敦煌“華戎所交一都會”的名號。

曹魏時期敦煌太守大力發展敦煌郡,并維護路上絲綢之路的通暢,隋代的敦煌也是通使西域的咽喉之地。“敦煌的發展牽動著整個西北歷史的發展,研究敦煌歷史不能僅局限于敦煌本身”。

鄭炳林提到,學界曾有“小敦煌,大敦煌”的說法,“敦煌學的研究若拘泥于敦煌文獻,那便只能做‘小’敦煌,研究者若將敦煌置于中國西北歷史,甚至世界歷史之中,敦煌的史學研究價值便能以‘小’見‘大’。”

在鄭炳林看來,當前敦煌學研究提倡的“東進西出”直接體現出敦煌學研究的重要意義。“東進”是將敦煌歷史與中原歷史聯系起來,敦煌是文化交融的集匯地,敦煌文獻、壁畫中隨處可見中原文化的影響,若研究者不了解中原歷史,則無法在研究過程中做到觸類旁通。

“西出”是以敦煌為窗,觀世界之像。古代敦煌承擔著交流交往的重要職責,東來西往、形形色色的人曾匯聚于此,特別是西域諸國國王、貴人以及他們派遣的客使。根據《后漢書》記載,為迎送接待外客,敦煌郡設有較為完備的相關外事機構、官吏、譯者等,同時確立了甄別外客身份、發文通知酒泉郡外客入關等相關規定。

研究歷史上中央政府如何利用敦煌對外交往,能為我國如何更好地在世界舞臺講好中國故事提供思路。“2009年,時任國家副主席習近平到蘭州大學調研時曾叮囑我要將敦煌學做強做大,為國爭光。2019年,在敦煌研究院座談會上,我又向總書記匯報了《敦煌通史》的編寫情況。對于敦煌研究我們必須事先做好準備。”做前沿研究,隨時做好建言獻策的準備,這也是鄭炳林撰寫《敦煌通史》的初心。

人才培養與重大項目并駕齊驅

蘭州大學敦煌學研究所編撰的《敦煌通史》是敦煌學界第一部關于敦煌兩千年的通史,七卷本由鄭炳林及其學生歷經十余年完成,背后離不開研究所對人才培養的重視和堅持。

研究所擁有從本科至博士后的完整人才培養體系,是《敦煌通史》完成的保障條件。鄭炳林強調,“團隊項目更有利于重大研究成果的產出,這對個人、團隊和學校都是共贏的。”

當初與鄭炳林一同撰寫《敦煌通史》的學生,如今多已成為敦煌學研究中新一代的中流砥柱,李軍任職于西北大學歷史學院擔任院長,吳炯炯、陳繼宏、杜海、陳光文都選擇留在蘭州大學敦煌學研究所工作,司豪強繼續攻讀博士學位。

司豪強回憶到,在他還是碩士研究生時便拜入鄭炳林門下學習,在他完成碩士學位論文后,老師向他提出加入《敦煌通史》的撰寫,這讓司豪強感到受寵若驚。“鄭老師總是給勤奮的學生更多機會,盡管我當時只是一個準博士生,但鄭老師還是給了我這樣一個可遇不可求的機會。在撰寫兩漢卷期間,鄭老師的知識儲備常讓團隊感到震驚,他總能旁征博引地將我們想不到的史實帶入具體的案例中去解決問題,這讓我受益匪淺。”

杜海在讀博期間加入《敦煌通史》撰寫團隊,他深受老師和團隊成員的影響,“鄭老師讓我看到一個人怎樣在自己熱愛的領域多年保持激情和日復一日的堅持,撰寫《敦煌通史》對我而言的收獲是:蛻變。不論是學術眼界開闊,還是學術研究方法的提升,敦煌學已經成為研究團隊成員們一生堅守的事業。”

面對學生的成長,鄭炳林眼中也充滿驕傲:“老師教學生不同于匠人教徒弟,老師若被學生超越,反而證明教育越成功。”未來,《敦煌通史》將作為蘭州大學的“名片”、蘭州大學敦煌學研究所的“招牌”打響學界,打出世界。

《敦煌通史》首發儀式

“《敦煌通史》的面世不僅為陸上絲綢之路研究的深入開展奠定深厚基礎,更為新時代敦煌學的繁榮發展增光添彩、添磚加瓦。”鄭炳林希望,它不僅成為蘭州大學敦煌學研究所發展歷程上的里程碑,也能幫助更多中國學者在開拓敦煌學研究新境界上邁出更加穩健的一步。

從早年重文獻研究到如今補史、證史,敦煌學還在等待更多學者投身其中,古老的敦煌文化將在新時代新的文化使命召喚中煥發新的生機,就像鄭炳林所言,“這個過程也許會長一些,但一定會完成。”

內容來源 |蘭州大學新聞網

編輯 | 王文彬

責任編輯 | 彭倩

原文鏈接|世界首部!蘭大名片!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司