- +1

從《周處除三害》到《惡棍列傳》:“惡”的混亂下,空無一物

最近的熱門電影里,《周處除三害》憑借其暴力美學(xué)的強(qiáng)烈感官刺激,阮經(jīng)天、陳以文等演員的精彩表演,對正義與邪惡、法理與道德之間界線的探討,以及現(xiàn)代電影和中國傳統(tǒng)文學(xué)典故互動,古代人物傳說與現(xiàn)實(shí)罪犯案例交互的形式,在電影觀眾和文藝愛好者中間引起了一股熱潮。

《周處除三害》電影海報(圖來自網(wǎng)絡(luò))

當(dāng)然,飾演尊者情人的演員曾珮瑜唱的神曲《新造的人》,陳以文和阮經(jīng)天被玩到飛起的各種表情包,讓電影《周處除三害》的出圈程度從“紅”提升到了“爆紅”……

圖來自網(wǎng)絡(luò)

圖來自網(wǎng)絡(luò)

圖來自網(wǎng)絡(luò)

圖來自網(wǎng)絡(luò)

說到《周處除三害》本身,這個在語文課本中就有的故事并不復(fù)雜,無論是《世說新語》和《晉書》,基本上還是一個浪子回頭的情節(jié):

為禍鄉(xiāng)里的青年周處,得知百姓受到山中猛虎和水中蛟龍的禍害,自告奮勇,先去打山中虎,然后和水中蛟大戰(zhàn)三天三夜。沒想到斬殺蛟龍回來后發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)親們大肆慶祝的原因不是龍虎已除,而是以為周處與蛟同歸于盡,三害盡除才是最大的喜事……

圖來自網(wǎng)絡(luò)

雖說“只要我不尷尬尷尬的就是別人”,但看到老百姓復(fù)雜的表情,世家出身的周處終于明白過來:原來在老百姓看來,自己的“惡”,其程度更在龍虎之上,所謂的“三害”原來是我自己!

明白這點(diǎn),才有了之后周處接受賢士“朝聞道,夕死可矣”教誨,終成名臣(一定程度上)的結(jié)局。

同樣,電影主角“陳桂林”現(xiàn)實(shí)中的人物原型——臺灣歷史上最著名的罪犯劉煥榮的經(jīng)歷也重新被關(guān)注:他本是軍官后代,少年時受人欺負(fù),結(jié)果變得“好勇斗狠”。一次入獄的經(jīng)歷讓他在之后的人生中處處碰壁,“一塊白布染上黑點(diǎn),一輩子都洗不清”的執(zhí)念,更讓他一條黑道走到頭,直到最終背著一身血債步入刑場。

無論是歷史上的“周處”本人,還是現(xiàn)實(shí)中的“劉煥榮”,電影中阮經(jīng)天飾演的“周處”陳桂林,都是毫無爭議的惡人,但在觀看(閱讀)他們的經(jīng)歷時,卻發(fā)現(xiàn)“惡”之所以為“惡”,絕不是簡單一個字可以概括的。

歷史上的周處身處東漢末年到三國兩晉那段時間,是歷史上有名的亂世之一。作為武官之子,周處雖然少年喪父,但家族本身在地方握有一定的權(quán)力,身處其中,要么一“惡”到底成為曹操一樣獨(dú)霸一方的梟雄,要么在被統(tǒng)治該地方的諸侯打壓之前投靠效力(譬如周瑜魯肅)。青年時“渾”過一陣的周處能及時回頭,已經(jīng)頗為不易。

現(xiàn)實(shí)中的周處——“劉煥榮”——同樣頗受爭議,他的黑道生涯很大程度上和少年時曾遭受霸凌有關(guān),帶著前科步入社會后又被現(xiàn)實(shí)所不容,加上刻在骨子里的要出人頭地的反骨精神,最終走上不歸路。

電影中的周處“陳桂林”,本不是恃強(qiáng)凌弱、無惡不作的天生惡人,紀(jì)念大哥的那套不合體的西裝,奶奶留下的小豬手表,解救被“第二惡人”凌辱的小美,以及決心歸依尊者的舉動,體現(xiàn)了陳桂林身上的善惡交織的復(fù)雜性和自我救贖的決心。

至于那場“血色靈修堂”的電影場景,本就是各種“機(jī)緣巧合”助力下的結(jié)果。試想,如果他沒有極為諷刺地自首失敗,

圖來自網(wǎng)絡(luò)

圖來自網(wǎng)絡(luò)

如果張醫(yī)生不是那么精于謀劃或者早幾年因癌癥去世,

圖來自網(wǎng)絡(luò)

如果不是碰巧發(fā)現(xiàn)尊者的“大惡人”身份以及冷血,

圖來自網(wǎng)絡(luò)

如果蕭湘湘等教徒出于良知或者害怕,幡然醒悟沒有繼續(xù)“新造的人”,

圖來自網(wǎng)絡(luò)

大概陳桂林之惡,在某個地方就早早地停下了。

當(dāng)然,這一切都是編劇的精心構(gòu)造,如果不這樣鋪陳前因后果,“陳桂林”就只是沒什么區(qū)別的“第三惡人”了。從電影技術(shù)上來說,這樣的敘事方式和策略讓觀影者接受了“去道德判斷”的植入,才能更能接受陳桂林的一切所作所為,并理解“其惡必有其可憐之處”。

反過來說,“惡”的背后,其實(shí)有著深深的復(fù)雜性。寫過《人性中的善良天使》的斯蒂芬·平克討論了五種讓人為“惡”的心魔:捕食、優(yōu)勢、復(fù)仇、施虐、意識形態(tài),以及四種作“惡”動機(jī):利用、統(tǒng)治、復(fù)仇、意識形態(tài)。

簡而言之,“惡”以及由之引發(fā)的暴力,原因及其多樣,很難簡單地闡釋為一時的沖動。

圖來自網(wǎng)絡(luò)

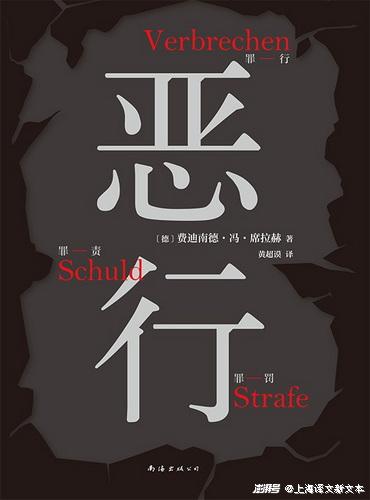

最近看的一本書《惡行》,作者有句話很觸動我:

“我們的人生就像在一層薄冰上跳舞,冰下極冷,一旦掉落就會立即喪命。冰層承受不住一些人,他們掉了下去。而我最關(guān)心的就是這一時刻。”

《惡行》 [德]費(fèi)迪南德·馮·席拉赫 著 / 黃超謨 譯 / 新經(jīng)典文化 出版

無論是兢兢業(yè)業(yè)的醫(yī)生、操持家庭的主婦、說話結(jié)巴的公司職員、從戰(zhàn)爭中幸存的法官,還是普普通通的你我,在某個時候,或許就會斯蒂芬·平克所說的五種“惡”之心魔,踩破那一片墜落的冰層。

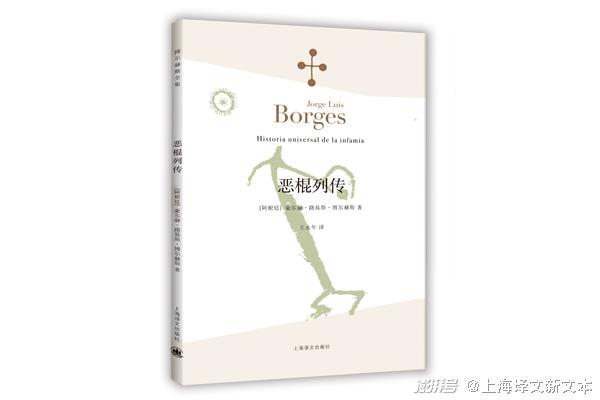

與之類似,阿根廷作家博爾赫斯有部專寫“惡人”的經(jīng)典,名字就叫《惡棍列傳》。

《惡棍列傳》[阿] 豪爾赫?路易斯?博爾赫斯 著 / 王永年 譯 / 上海譯文出版社

博爾赫斯出版于1935年的《惡棍列傳》,講述的是世界各地“惡棍”的故事,包括奴隸販子(《心狠手辣的解放者莫雷爾》)、黑幫頭目(《殺人不眨眼的比爾·哈里根》),冒名頂替望族子弟的流浪漢(《難以置信的冒名者湯姆·卡斯特羅》),日本江戶幕府時代的掌禮官吉良上野介(《無禮的掌禮官上野介》)、女海盜鄭寡婦(《女海盜鄭寡婦》)、布宜諾斯艾利斯效區(qū)的打手(《玫瑰角的漢子》)等,既有真實(shí)的歷史背景,又有博爾赫斯本人灌注于其中的想象,最終組合成一個個“反英雄”形象。

博爾赫斯說:

“書里有絞刑架和海盜,標(biāo)題上有‘惡棍’當(dāng)?shù)溃腔靵y之下空無一物。它只是外表,形象的外表;正因?yàn)檫@一點(diǎn),也許給人以歡樂。”

于是,在《作惡多端的蒙克·伊斯曼》,博爾赫斯寫道:

“寥廓天幕的襯托下,兩個身穿黑色衣服、腳蹬高跟鞋的打手在跳一個性命攸關(guān)的舞,也就是一對一的拼刀子的舞蹈,直到夾在耳后的石竹花掉落下來,因?yàn)榈蹲油边M(jìn)其中一個人的身體,把他擺平,從而結(jié)束了沒有音樂伴奏的舞蹈。”

“他們錯誤地深信,只要開頭的一陣槍彈沒有把他們撂倒,他們就刀槍不入了。”

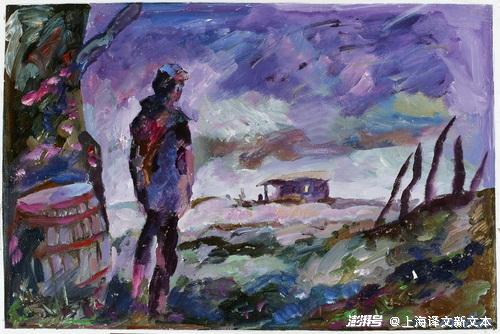

Alberto Breccia 繪(圖來自網(wǎng)絡(luò))

在《蒙面染工梅爾夫的哈基姆》里:

“天使對我說,綿羊的毛皮不是老虎的顏色,撒旦對我說,強(qiáng)大的上帝要它變成那種顏色,利用了我的技巧和染料。現(xiàn)在我知道,天使和撒旦都在顛倒黑白,一切顏色都是可惡的。”

《玫瑰角的漢子》里面,

“我繼續(xù)凝視著生活中的事物一一沒完沒了的天空、底下獨(dú)自流淌不息的小河、一匹在打瞌睡的馬、泥地的巷子、磚窯——我想自己無非是長在河岸邊的蛤蟆花和骷髏草中間的又一株野草罷了。那堆垃圾中間又能出什么人物?無非是我們這批窩囊廢,嚷得很兇,可沒有出息,老是受欺侮。接著我又想,不行,居住的地區(qū)越是微賤,就越應(yīng)該有出息。”

Alberto Breccia 繪(圖來自網(wǎng)絡(luò))

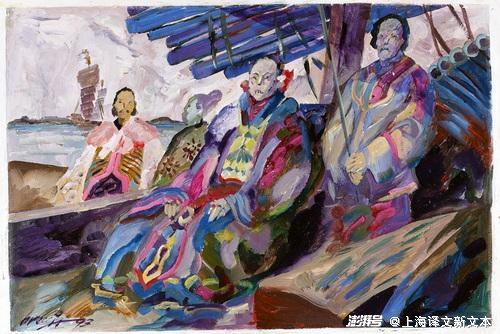

《女海盜鄭寡婦》是這樣開始的:

“鄭打算接受招安。股東們聽到了風(fēng)聲,用一碗下了毒的辣芝麻菜和米飯表達(dá)了他們的義憤。鄭因?yàn)榭诟怪麊柿诵悦合惹暗氖最I(lǐng)、新任命的御馬監(jiān)總管便去龍王那里報到了。他的寡婦被雙重叛賣氣得七竅生煙,立刻召集海盜們議事,披露了當(dāng)前復(fù)雜的情況,敦促大家拒絕皇帝的假招安和愛好下毒的股東們的背信棄義。她提議自主行劫,推選一位新首領(lǐng)。結(jié)果她自己當(dāng)選。這個女人身材瘦削,輪廓分明,老是瞇縫著眼睛,笑時露出蛀牙。在她鎮(zhèn)定的指揮下,海盜船駛向公海和危險。”

Alberto Breccia 繪(圖來自網(wǎng)絡(luò))

《殺人不眨眼的比爾 ·哈里根》,

“晚上難以入睡,聚眾縱酒狂歡,往往一連四天四夜。只要扣扳機(jī)的手指還有準(zhǔn)頭,他就是這一帶邊境最受敬畏(并且也許是最孤獨(dú)、最微不足道)的人。他的朋友加雷特,也就是日后殺他的郡長,有一次對他說:‘我經(jīng)常練射擊,槍殺野牛。’‘我射擊練得比你更頻繁,我槍殺的是人。’他平靜地回道。”

…………

有人說,《惡棍列傳》是博爾赫斯一本正經(jīng)的胡說八道,有人說這是博爾赫斯最具有浪漫色彩的小說——或者說寓言。小說中那些“惡人”的故事,往往如夢一般地毫無前因后果地開始,又如夢一般戛然而止,無論晚上發(fā)生了什么,天一亮,“(我)把插在馬甲左腋窩下的那把鋒利的短刀抽出來,端詳了一番,那把刀跟新的一樣,精光锃亮,清清白白,一絲血跡都沒有留下”(《玫瑰角的漢子》)。

作為講述者的博爾赫斯,則仿佛“不朽的神,他手里握著無限寬恕和無限懲罰的兩把鑰匙”(《雙夢記及其他》)。

這可能也就是人(或人性)最無奈的地方:善與惡,罪與罰,行兇與救贖,永遠(yuǎn)在轉(zhuǎn)化,值得無限探討。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司