- +1

一位作家筆下的鄉(xiāng)愁:150萬字里的八公分村巨變

鄉(xiāng)土文學(xué)作家黃孝紀(jì)出版10本書、150萬字,記錄家鄉(xiāng)八公分村的歷史變遷,呈現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)耕文明與現(xiàn)代工業(yè)文明的碰撞,保留在時代背景下遠(yuǎn)去的鄉(xiāng)土記憶。

澎湃新聞記者 朱遠(yuǎn)祥 編輯 何沛蕓(02:58)

今年55歲的黃孝紀(jì)是一名鄉(xiāng)土文學(xué)作家,八公分村是他的家鄉(xiāng)。18歲那年,他成為村里第一個通過高考“走出農(nóng)門”的人。此后三十余載,他在城市間輾轉(zhuǎn)奔波,與家鄉(xiāng)的聯(lián)絡(luò)日漸稀疏,而內(nèi)心的鄉(xiāng)愁愈發(fā)濃烈。

八公分村。本文圖片除標(biāo)注外,均為澎湃新聞記者 朱遠(yuǎn)祥 圖

湖南省永興縣八公分村是典型的南方村莊,黃孝紀(jì)在這里度過童年和青少年時期,經(jīng)歷了人民公社大集體、分田到戶、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化等社會變革。從掙工分、單干到打工潮,傳統(tǒng)農(nóng)耕鄉(xiāng)村的生產(chǎn)生活方式發(fā)生深刻變化;高鐵呼嘯而來,六百多年閉塞安寧的八公分村,經(jīng)歷拆遷和新農(nóng)村建設(shè)后邁向振興之路。

“我常想,我能為故鄉(xiāng)做些什么呢?”黃孝紀(jì)在“八公分系列”《老去的村莊》一書中寫道,自己關(guān)于家鄉(xiāng)的情感和記憶,如同村前那條小河一直流淌。一方面,他為鄉(xiāng)村物質(zhì)生活水平的提高而欣喜;另一方面,他對一些傳統(tǒng)農(nóng)耕文化的凋零感到憂慮。

“我想記錄一個鄉(xiāng)村在時代背景下的變遷,保留那段鄉(xiāng)土記憶。”近日接受澎湃新聞專訪時,黃孝紀(jì)說,他堅持以八公分村為樣本進(jìn)行寫作,呈現(xiàn)中國傳統(tǒng)農(nóng)耕文明與現(xiàn)代工業(yè)文明之間的沖突和融合,也為當(dāng)前的鄉(xiāng)村振興提供某些參考。

童年時光:鼎罐、接生娘、露天電影

“鼎罐回來了呀!”

黃孝紀(jì)回村拜年。

2024年正月初五,黃孝紀(jì)提著拜年禮包,從縣城回到八公分村。巷道邊幾位曬太陽的老嬸見到他便熱情招呼。

“鼎罐”,是當(dāng)?shù)刈鲲埖囊环N鐵制器具,也是黃孝紀(jì)幼時的外號。

他還在襁褓時食量就不小,尤其愛吃母親咀嚼的飯團(tuán)。接生婆逗他:“以后怕是能吃下一鼎罐飯!”于是,黃孝紀(jì)便有了“鼎罐”稱號。

“村里男女老少都這樣叫我,我以前很惱火的。現(xiàn)在聽起來很親切。”黃孝紀(jì)笑道。

黃孝紀(jì)在村莊的石板巷里。

1969年黃孝紀(jì)出生時,母親39歲,父親56歲。他有三個姐姐。實(shí)際上,他母親孕育過12個孩子,有8個在出生前后夭折。

那時,村里的婦女都在家生孩子,一般由接生婆——俗稱“接生娘”來接生。黃孝紀(jì)曾有兩個未曾謀面的姐姐,出生后因“臍風(fēng)疾”而夭折。

“過去新生兒成活率低是由于醫(yī)療條件差,接生娘缺乏醫(yī)學(xué)常識。”黃孝紀(jì)在書中記載,那時的嬰兒出生后,接生婆處理臍帶,或是找一把家用的剪刀剪斷,或是用食指將臍帶繞一圈扯斷,或是用尖銳的指甲掐斷,然后用苧麻絲扎住傷口就完事。這容易造成臍帶傷口感染甚至導(dǎo)致破傷風(fēng)。

上世紀(jì)八、九十年代,黃孝紀(jì)的大姐是村里最后一位接生娘——那時也叫接生員,經(jīng)過衛(wèi)生部門培訓(xùn)。九十年代后,鄉(xiāng)村通了公路,產(chǎn)婦分娩前會送到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,新生兒夭折的事便極少發(fā)生了。

醫(yī)療條件和物質(zhì)生活的改善,促進(jìn)了人口增長。據(jù)原村干部黃孝余介紹,八公分自然村的人口,從1958年268人,增加到現(xiàn)在的920余人。

距縣城40公里的八公分,是位于山嶺下的狹長村落,村民都姓黃。關(guān)于村名,黃孝紀(jì)記載了一段難以考證的傳說——開村始祖有七個兒子、一個遺腹子,八人平分財產(chǎn),遂有“八公分”之名。

1958年,我國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立人民公社。八公分屬于紅星公社羊烏大隊,這里成立了四個生產(chǎn)隊,直至25年后“大集體”解散。

八公分部分村貌。 資料圖

那時期的村莊面貌,像一幅山水畫印在黃孝紀(jì)腦海。村中巷道鋪著青石板,兩邊是土坯房或青磚房,坪地上的古樹枝葉繁茂;村里人來人往,朝門和宗祠是主要公共場所;村前有一條四季不枯的河,對岸是成片的稻田和油茶林。

宗祠是村里置辦紅白喜事宴席的場所。

孩時的黃孝紀(jì),常常和小伙伴在村前的稠樹下玩貓捉老鼠,或者五六個人環(huán)抱宗祠邊的老楓樹,仰望枝上的喜鵲窩;孩子們有時在石板巷展開彈弓“大戰(zhàn)”,有時結(jié)伴去田里捉泥鰍,有時跳到河里游泳嬉戲……過年或其他節(jié)日來臨,則可以看戲,看耍獅子、舞龍燈。

1974年八公分村通了電。村后的古樟樹上掛起了大喇叭,廣播里不時傳出大隊干部的聲音和激昂的歌曲。

通電幾年后,“電影”成為最受孩子們歡迎的新事物,公社電影隊有時會來村里放電影。

露天電影的場地選在村南的禾場。銀幕掛在屋墻上,禾場中間的八仙桌擺著放映設(shè)備。晚飯過后,村里男女老少帶著凳子,密密麻麻地坐在禾場上,孩子們則占領(lǐng)了銀幕前方的空地。放電影之前,大隊支書拿著話筒作指示,這時的孩子們最煩燥。支書講完一大通話,電影終于開演。

黃孝紀(jì)至今還記得不少兒時看過的影片,比如《地道戰(zhàn)》《洪湖赤衛(wèi)隊》《小兵張嘎》等。《少林寺》放映后,生性頑皮的“鼎罐”黃孝紀(jì),和一幫小伙伴比試功夫,時常弄得雞飛狗跳。

有時候,“鼎罐”會纏著大人,或約上一群伙伴,連夜走幾里路去鄰村看電影。

1985年前后,八公分有人買了全村第一臺黑白電視機(jī)。主人將電視機(jī)擺到屋前空坪上,每晚幾十上百號人圍著觀看。這戶人順便辦起了代銷店,賣些日用品和零食。

上世紀(jì)九十年代以后,彩色電視機(jī)進(jìn)入尋常百姓家,農(nóng)村的露天電影便很少見了。

黃孝紀(jì)的堂兄堂嫂以“掛紅傳杯”的禮節(jié)招待來客。

艱辛農(nóng)事:掙工分、雙搶、吃“金子芋頭”

孩子長到七、八歲,就不能成天玩耍了,得幫家里干些輕活。黃孝紀(jì)對上山撿柴的印象很深。而到了十多歲,他就幫家里“掙工分”了。

在那個年代,生產(chǎn)資料歸集體所有,社員們共同勞動,按“工分”分配。生產(chǎn)隊計工分一般有兩種方式——底工和定額工。底工指勞動一天的工分,年富力強(qiáng)勞動力的底工是十分。

“我父親底工是九分,母親是七分,二姐十三歲時的底工是三分五厘。”黃孝紀(jì)回憶,他和三姐當(dāng)年是學(xué)生不屬勞動力,自然沒有底工,但可以掙定額工,就是完成一定勞動量計工分。比如割稻谷按面積計工分,摘油茶果按重量記工分。黃孝紀(jì)那時常參加一些定額工的農(nóng)活,跟家人一起蒔田、割禾、摘油茶果……

村里的老井。受訪者供圖

1982年,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制得到推行。八公分打破集體時代“大鍋飯”,分田到戶。黃孝紀(jì)家當(dāng)時五口人,分得兩畝多田。

中學(xué)時的黃孝紀(jì)成了家里的重要勞力。最忙碌的農(nóng)活,要數(shù)暑假時的“雙搶”——在立秋前搶收早稻、搶插晚稻。黃孝紀(jì)和家人每天早出晚歸,在火辣的太陽下割禾、打谷、拔秧、蒔田……晚上回到家筋疲力盡,第二天又得早起干活。

當(dāng)?shù)赜杏糜筒韫ビ偷膫鹘y(tǒng)。每年霜降后,黃孝紀(jì)便和家人到山上摘油茶果。果子裝滿籮筐,一人一擔(dān)地挑下山。山坡陡峭無處放筐歇腳,累了也得咬牙堅持,要是一松勁籮筐翻倒,油茶果滾落山坡就無法收拾。

“扁擔(dān)壓在肩上,痛得呲牙咧嘴,腰椎欲折。”黃孝紀(jì)曾在書中回憶挑擔(dān)下山的情景。

干農(nóng)活得有力氣,得填飽肚子。八公分村人均稻田不足半畝,后來開荒種土豆——當(dāng)?shù)厝私小敖鹱佑箢^”。在黃孝紀(jì)記憶中,上世紀(jì)七十年代,他家每年有一兩個月吃不上米飯,天天吃“金子芋頭”。以至后來一二十年他都不敢吃土豆,“實(shí)在吃怕了”。

年少時的黃孝紀(jì)最愛過年——能夠吃上好幾餐豬肉。那時幾乎家家都養(yǎng)豬,年底殺豬可計工分。“養(yǎng)豬的社員除了留一盆豬血,所有的豬肉和內(nèi)臟都?xì)w集體。”生產(chǎn)隊再按人口和工分來分豬肉。

一年中除了春節(jié)等重要節(jié)日,黃孝紀(jì)幾乎“聞不到肉味”。他母親偶爾從集市買回幾團(tuán)白花花的油膩豬膏,切成塊后粘米粉煮熟,黃孝紀(jì)吃得“香噴噴”,能解饞一陣子。

黃孝紀(jì)家的收入,那時主要來自父母賣茶油,或者靠沒讀書了的姐姐去十里外背杉樹,或者靠母親搓些苧麻線去賣。

黃孝紀(jì)母親生前使用的搓線瓦。受訪者供圖

1983年,人民公社制度解體,農(nóng)村實(shí)行“政社分開”的鄉(xiāng)、村、組體制。八公分一度成為單獨(dú)的行政村,由洋塘鄉(xiāng)管轄。

分田到戶后,隨著雜交水稻推廣和農(nóng)藥化肥的應(yīng)用,八公分村解決了溫飽問題。2006年國家取消農(nóng)業(yè)稅,農(nóng)民負(fù)擔(dān)得到減輕,村民們交公糧、交稅成為歷史。

走出農(nóng)門,走不出的鄉(xiāng)愁

在八公分村的南邊,至今尚存幾棟未拆除的青磚老屋。其中一棟“老廳屋”,是黃孝紀(jì)出生和童年時居住的地方。

黃孝紀(jì)童年時居住的老廳屋。

推開“老廳屋”陳舊泛黑的木門,里面是荒廢多年的大廳,天井下長滿雜草。這房子解放后由集體分給黃孝紀(jì)父親和另外4戶社員,大廳側(cè)門里是以前各戶居住的小房間。

“這上面以前貼滿我的獎狀。”黃孝紀(jì)指著一處斑駁的墻壁。墻內(nèi)是灶屋。他筆下曾描述這樣的場景:全家人勞動一天回到家,灶屋里點(diǎn)了一盞煤油燈,母親燒火煮飯,父親坐在長凳上抽土煙。“飯后我將煤油燈移到寬板長凳,雙膝跪地,伏在凳灶之間寫作業(yè)。有時一不小心,額前頭發(fā)就被燈盞的火焰燒得焦臭。”

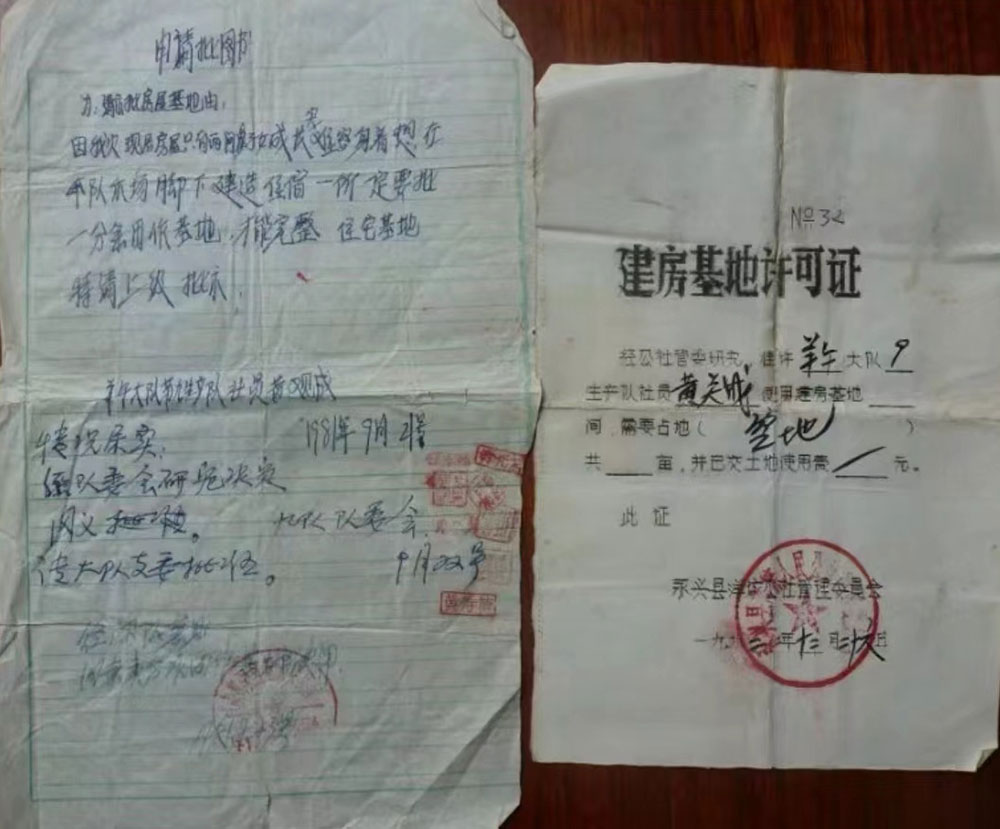

黃孝紀(jì)12歲時幫父親寫的建房用地申請。受訪者供圖

黃孝紀(jì)的父母都是文盲,姐姐們只讀了小學(xué)。父母把讀書的希望寄托在兒子身上,希望他將來吃上“國家糧”。

初中畢業(yè)后,黃孝紀(jì)考上永興縣三中。他每周從家里帶一罐咸菜,走30里山路趕到學(xué)校。和大部分同學(xué)一樣,他每餐到食堂用飯票打飯,端到寢室后夾咸菜下飯。一罐咸菜連續(xù)吃一周,得省著吃。

黃孝紀(jì)記得,那三年他帶得最多的咸菜,是母親做的蘿卜干——有時是切成粒狀的酸蘿卜丁,有時是腌制的蘿卜條。

1987年,黃孝紀(jì)高中畢業(yè)。同屆的6個班只有7人考上大中專。分?jǐn)?shù)比大專線差1分的黃孝紀(jì),填中專志愿時報了建筑學(xué)校,“以后可以為村里修橋”。

兩年后,從湖南省建筑學(xué)校村鎮(zhèn)建設(shè)專業(yè)畢業(yè)的黃孝紀(jì),分配到永興縣建材廠,成為“吃國家糧”的企業(yè)干部。開心的父母殺了一頭豬去賣,給兒子買了一輛松鶴牌自行車,讓他騎車風(fēng)光地去上班。

那時建材廠效益不好,黃孝紀(jì)只領(lǐng)過兩個月滿額工資,每月60元。廠里一年大部分時間停產(chǎn),經(jīng)常“放長假”。領(lǐng)不到工資的黃孝紀(jì)面臨伙食費(fèi)困難,他將新自行車跟同事?lián)Q了一輛舊的,由對方補(bǔ)些錢。過段時間,他把舊自行車也賣了換伙食錢。后來,他干脆回家?guī)透改竸?wù)農(nóng),還能解決吃飯問題。

“我成了村里的反面典型,讀了書還不是回來當(dāng)農(nóng)民。”黃孝紀(jì)回憶。那時他除了回村務(wù)農(nóng),也多次去廣東打工。

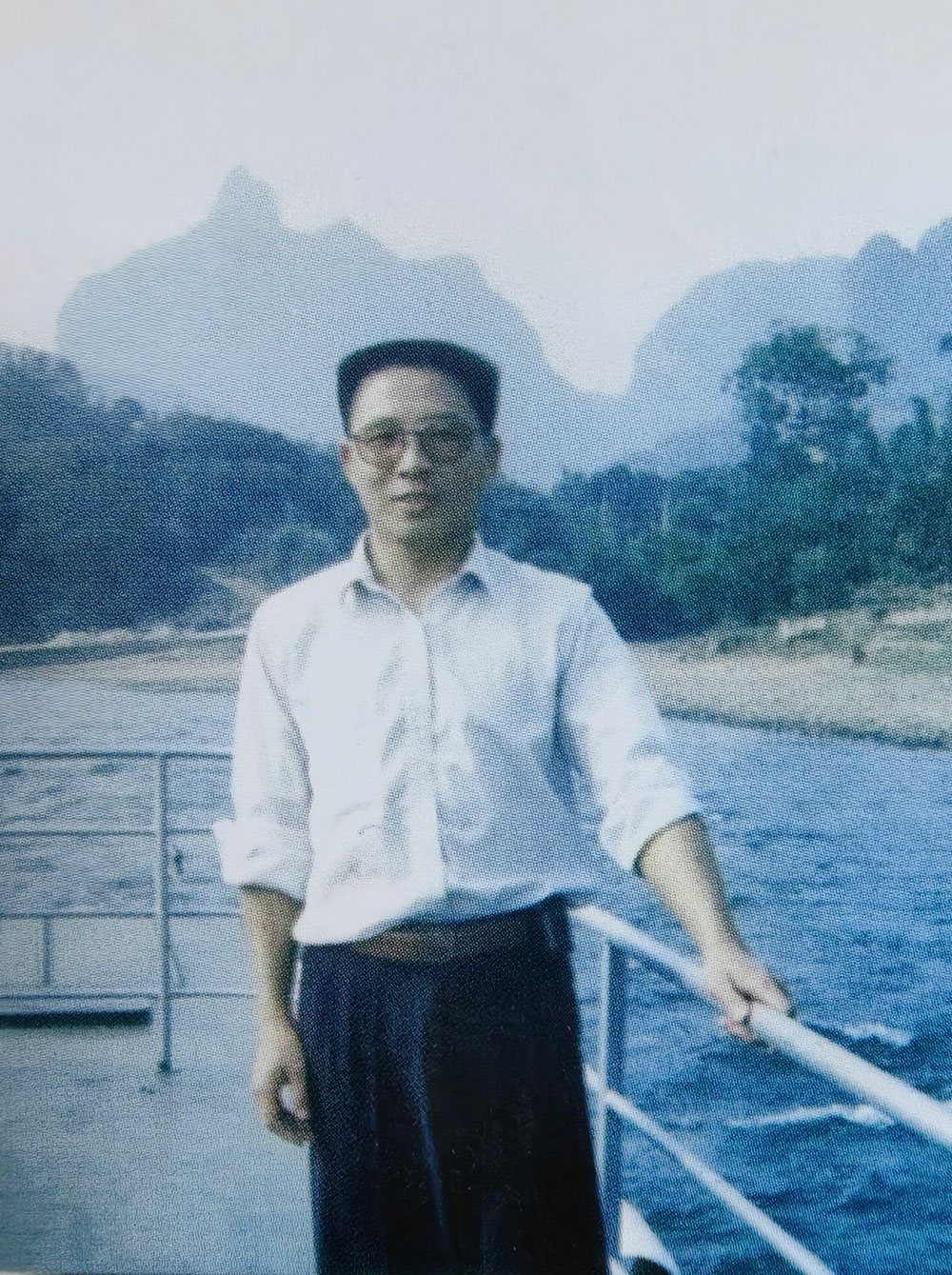

青年時期的黃孝紀(jì) 受訪者供圖

在廣州,黃孝紀(jì)四處輾轉(zhuǎn)沒找到工作,帶的錢快花完了,他有次只能在路邊的水泥涵管里蜷著過夜。“兩天只吃了一包餅干、一碗面,肚子餓得難受。我甚至對路邊的野狗啃一塊骨頭,都充滿了羨慕。”黃孝紀(jì)后來在書中回憶那段辛酸經(jīng)歷:他在廣州火車站準(zhǔn)備買票回家,身上僅有的二十元五角錢被幾個混混搶走。后來他揣著好心人給的1元錢,在郊區(qū)工地找到了堂兄黃三節(jié)。

當(dāng)時三十多歲的黃三節(jié)是八公分村第一個打工人。1981年他南下廣州,在郊區(qū)做些挖土修溝的零工,后來裝修粉刷房子闖出一條路。此后掀起的打工潮中,八公分村的人外出務(wù)工大多到廣州“搞粉刷”。

當(dāng)年黃孝紀(jì)跟著堂兄,在工地上挑水泥沙子做“小工”。有時他也被當(dāng)?shù)剞r(nóng)民雇去干農(nóng)活,一天掙10元錢。

1993年,永興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要懂建筑規(guī)劃的人,便把黃孝紀(jì)從建材廠調(diào)了過去。幾年后,他當(dāng)上開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)部的“小領(lǐng)導(dǎo)”。

黃孝紀(jì)用電腦寫作。

2006年,喜歡文字工作的黃孝紀(jì)成為《郴州新報》的記者。五年后,他去浙江做起了注冊房地產(chǎn)估價師。穩(wěn)定下來后他開始寫作,他的文字世界總離不開養(yǎng)育他的八公分村。

正如他在文章中寫道:“縱然身處他鄉(xiāng),故鄉(xiāng)一直在我心中,從未遠(yuǎn)離。”

寫書立傳:村莊變遷,如何留下鄉(xiāng)土記憶

走出農(nóng)門、成家立業(yè)后的黃孝紀(jì),仍不時往返于城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村。

父母在鄉(xiāng)下務(wù)農(nóng),因此農(nóng)忙時節(jié)他都會回老家干活。

父母去世后,黃孝紀(jì)與家鄉(xiāng)的聯(lián)系日漸稀疏,但每年清明和春節(jié)前后仍會趕回村里。

2006年,八公分村遇到建村六百年來的大事——拆遷,因為高鐵要進(jìn)村了。武廣高鐵作為我國第一條長途高鐵干線,其設(shè)計路線自北往南穿越八公分村。這里作為沿線最大拆遷點(diǎn),約一半人得拆遷。

黃孝紀(jì)家的房子被拆除。資料圖

黃孝紀(jì)家的老宅也在拆遷之列,這是他父母1982年建的兩層瓦房——紅磚墻、黑青瓦、人字屋頂。黃孝紀(jì)是全村第一戶同意拆遷的,他領(lǐng)著4萬多元補(bǔ)償款,到村莊對面的安置點(diǎn)建了一層住宅。

此后,120多戶村民陸續(xù)搬遷到安置區(qū),成片的老屋被拆除。兩年后,八公分村鋪設(shè)了2公里鐵軌,建成800多米長的高鐵橋——八公分大橋。

八分分拆遷后,分成了舊村和新村。視頻截圖

2009年12月,武廣高鐵開通運(yùn)營,每天一百多趟列車經(jīng)過八公分村。鐵軌和高鐵大橋?qū)⒋迩f一分為二——105戶村民仍住在老村,拆遷的120多戶搬進(jìn)新村。新村老村隔著河,相距數(shù)百米。

遷建的八公分新村,巷道寬闊、房屋整齊,建了廣場、池塘;自來水、水泥路、有線寬帶等設(shè)施得到完善。這里成為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)的示范點(diǎn)。

家鄉(xiāng)的變遷,令黃孝紀(jì)感觸頗深。他經(jīng)歷了人民公社、分田到戶、改革開放、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化等時代變革,傳統(tǒng)農(nóng)耕鄉(xiāng)村的生產(chǎn)生活方式已發(fā)生深刻變化。一方面,他為鄉(xiāng)村生活水平的提高而欣喜,另一方面,他看到傳統(tǒng)村莊正在“老去”:勞動力外出務(wù)工,老人孩子留守村莊;大量農(nóng)民不再種田,不少土地被拋荒;泉流被工程截斷,古樹被砍伐,老建筑被鏟除,傳統(tǒng)文化繼承乏力……

黃孝紀(jì)認(rèn)為八公分是時代變遷的縮影,體現(xiàn)了傳統(tǒng)農(nóng)耕文明與現(xiàn)代工業(yè)文明的沖突和交匯。他決心用文字保留遠(yuǎn)去的鄉(xiāng)土記憶——為家鄉(xiāng)寫書立傳。

對于寫書,黃孝紀(jì)并不陌生。小時候村里有位老人去世,他跑過去,看到一本書遮住死者的臉——這是當(dāng)?shù)亓?xí)俗。黃孝紀(jì)便對母親說:“媽媽你以后死了,我也要寫本書蓋在你臉上。”

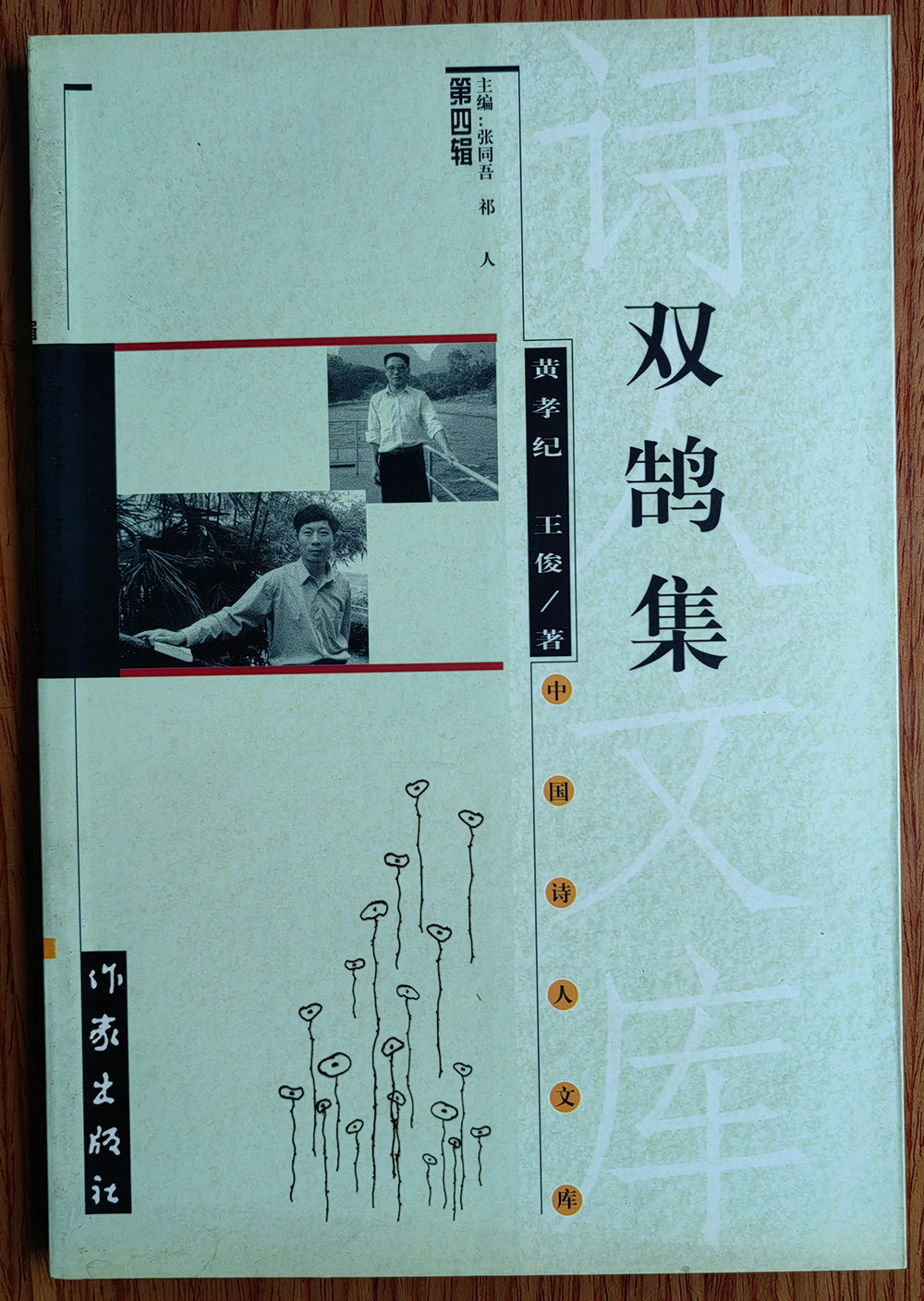

黃孝紀(jì)31歲時出版的詩集。

“當(dāng)時我母親聽了很高興。”黃孝紀(jì)回憶。他從小酷愛文學(xué),在廣州街頭流浪時也懷揣《葉賽寧詩選》。2000年,31歲的他和另一位詩人合作出版了《雙鵠集》。半年后,母親去世。黃孝紀(jì)將自己的詩集翻開,蓋在母親臉上。入殮后,他用薄膜包著書,放在了母親枕邊。

2012年,黃孝紀(jì)遠(yuǎn)赴浙江工作,倍加思鄉(xiāng)的他開始寫思憶家鄉(xiāng)的文章。他每天凌晨四點(diǎn)起來,寫到八點(diǎn)再去上班。

2018年,他的第一本散文集《晴耕雨讀 江南舊物》出版,獲得孫犁散文獎。一年后出版的《瓦檐下的舊器物》獲國家圖書館文津圖書獎。

黃孝紀(jì)近年出版的“八公分系列”散文集。

2019年黃孝紀(jì)加入中國作家協(xié)會。此后他陸續(xù)寫作出版了《老去的村莊》《八公分的時光》《故園農(nóng)事》等散文集。他的《一個村莊的食單》獲冰心散文獎,《節(jié)慶里的故鄉(xiāng)》等四本書入選全國農(nóng)家書屋重點(diǎn)出版物推薦目錄。

2024年初,黃孝紀(jì)寫完《莊稼人》一書。至此,他用12年時間,以家鄉(xiāng)八公分村為樣本寫了10本書150萬字,在散文界聲名鵲起。他寫家鄉(xiāng)的人物、器物、食物、生物和節(jié)慶、民俗等,展現(xiàn)上世紀(jì)七十年代至本世紀(jì)初的鄉(xiāng)村風(fēng)貌和變遷。

“在劇烈的社會轉(zhuǎn)型期,‘八公分系列’無疑將成為記錄當(dāng)代中國南方鄉(xiāng)村生態(tài)及社會變遷的重要文學(xué)樣本。”作家王躍文如此評論。

黃孝紀(jì)的多本散文集被廣西人民出版社列為“中國鄉(xiāng)存叢書”。該出版社副社長、副總編輯白竹林告訴澎湃新聞,將繼續(xù)與黃孝紀(jì)合作,為后人留下更多鄉(xiāng)土記憶,“黃老師從農(nóng)村出來的,有大地的本色。”

陽春三月,大地回暖,八公分村的山嶺田野綠意盎然。黃孝紀(jì)曾在《柏樹有多少種死法》一文中,為家鄉(xiāng)七八棵古樹在分田到戶時被砍而惋惜。令他欣慰的是,村后那棵半枯的古樟,幾年前已貼上保護(hù)標(biāo)簽。

走到村子對面,黃孝紀(jì)爬上陡峭的山坡,眼前一片鮮嫩的油茶樹。“林權(quán)證上寫著我名字呢。”他告訴記者,這片15畝的油茶林曾毀于一次火災(zāi),沒想到十多年過去,燒過的山嶺上又長出一株株新樹。

高鐵列車駛過八公分村。

站在油茶山,對面的八公分村盡收眼底,不時有高鐵列車從舊村、新村之間呼嘯而過。談到家鄉(xiāng)變遷,黃孝紀(jì)認(rèn)為,經(jīng)過農(nóng)耕與工業(yè)兩種文明的沖突、交融,今后的鄉(xiāng)村必然形成物質(zhì)與精神契合發(fā)展的社會生態(tài)。

至于八公分的故事,黃孝紀(jì)表示會繼續(xù)寫下去,他已樂此不疲,“就像有挖不盡的富礦,等著我來采呢”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司