- +1

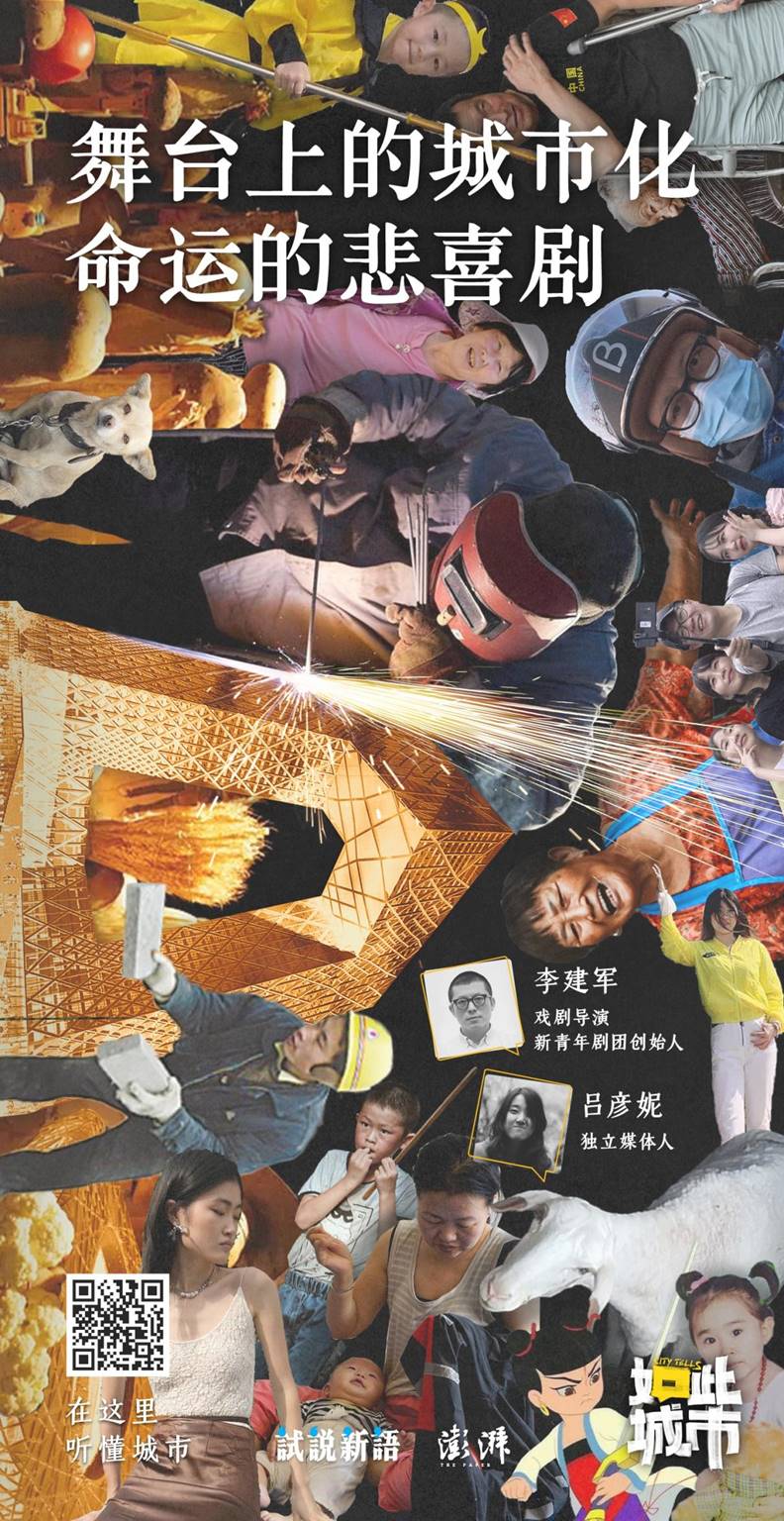

如此城市|舞臺上的城市化,命運的悲喜劇

《帶電的火花》中,主人公這樣介紹自己,“大家好,我叫馬建東,來自河北張家口,是一名電焊工。”這位素人演員站在舞臺上講自己如何闖北京,在鋼筋森林中找到自己的安身立命之處,講城市的蛻變,講命運的魔幻與現實。

這并非新青年劇團第一次在戲劇舞臺上表達與城市化有關的故事,將公交車作為舞臺的《25.3KM》、由普通人講述自己的故事的實驗戲劇《大眾力學》《美好的一天》等作品,皆與城市這一主題關系密切。新青年劇團創始人、戲劇導演李建軍則表示,自己這些作品與城市化是一種暗合的關系。

普通人的一生與城市化兇猛浪潮之間的張力,乃至宿命般的聯系,本身就是戲劇性的,是今天的戲劇所應該捕捉與呈現的內容。

普通人、戲劇和城市化有何聯系?實驗戲劇有哪些新的變化?北京與上海,兩座城市孕育出怎樣不同的戲劇生態?戲劇節慶能夠給城市帶來哪些可能性?

本期節目,《如此城市》與導演李建軍、媒體人呂彥妮談談城市與戲劇。

——本期嘉賓

——本期嘉賓

——本期主持

——本期主持 ——收聽時間線

——收聽時間線02:11 城市化與戲劇的化學反應:《25.3KM》《美好的一天》《帶電的火花》

16:48 一場演出中的觀眾與演員的共鳴:劇場中的交流與互動

39:14 實驗戲劇是一個歷史性概念,在當下環境中已經發生了翻天覆地的變化

44:51 北京國有劇團演出占比仍高,戲劇在上海市場化程度比較高

56:05 戲劇節與戲劇市場如何互補,有些作品沒有戲劇節沒法孵化出來

01:01:41 烏鎮戲劇節機制與愛丁堡阿維尼翁戲劇節更相似

——內容摘選

——城市化和我的戲劇作品之間,是一種暗合的關系

李建軍:城市化主題其實是在作品延續的過程中才逐漸顯露的。2007、2008年,這種問題意識還比較模糊,直到2011年新青年劇團成立,我們在改編《狂人日記》的劇本時,逐漸意識到可以用當時中國的城市化問題熱點與魯迅的作品對話,所以改編的文本已經有這種意識了。后來,《美好的一天》和《帶電的火花》這兩部戲更加顯化了城市化的主題。

《美好的一天》類似于“口述史”,這種戲劇機制本身就包含了城市化的主題。我們邀請了不同背景、不同年齡、不同經歷的演員走上舞臺講述他們的故事,以戲劇的形式記錄了城市化的個人生活史,橫向上,每個人都是城市化的親歷者,個體的故事涌流到一起,編寫成城市的傳記;縱向上,不同的世代目睹了城市不同的發展,勾勒出城市化的軌跡。

比如,2013年的故事就是與東北工業衰落有關的。東北工業曾經面臨危機,有人南下尋找生機。我們當時去了很多地方尋找這批人,北京、上海、杭州、深圳……有一個50多歲的東北人,在東北工業凋敝后去北京生活;還有一個70多歲的人,從東北去深圳,在事業單位工作。50歲的人和70歲的人,在相同的背景下做出了不同的選擇。

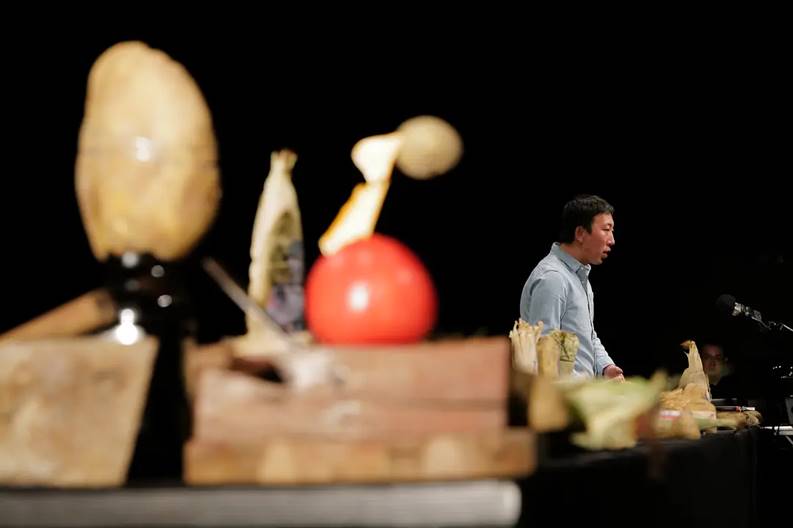

《美好的一天》劇照 攝影:王昊宸

劇場的建構天然地具有美學性——為個體故事提供了展示的舞臺,也讓集體命運在空間中顯現,強調了宿命感。《美好的一天》要求觀眾戴上耳機去聽講述者的故事,還配備了手冊去介紹講述者的背景。我在劇場里看見有的觀眾會摘下耳機,這個動作其實會放大這種個體與集體命運之間的沖突感:你會發現你的聲音被淹沒在蕓蕓眾生的嘈雜當中,你無法看見每一個人故事的全貌,但是每個人又的確在全神貫注講述生命體驗。

《美好的一天》劇照 攝影:譚澤恩

在這個空間中,個體命運相互交織,激蕩出集體命運的浪花。從2013年到2020年,我覺得這部戲的歷程也記錄著城市化的進程。

李建軍:2020年,在疫情的背景下,我們創作了一部線上戲劇——《帶電的火花》。

當時很多劇場都關門了,世界上很多主流城市的劇院都在嘗試做線上戲劇。這部作品和城市化的聯系很緊密,主人公馬建東是建筑工人,從2013年到2020年一直待在北京。馬建東與他同一代的打工者們更愿意自己被稱為“新工人”,他們以參與城市設施建設、更新為豪。

我們和馬建東進行了深度交流,了解到他的很多故事。他的老家在張家口,離北京不遠,大概兩三百公里。他和我講他和他的同齡人,講他們的命運和故事,我感到很陌生,也很震驚。15歲的時候馬建東和一群小伙伴一起來北京打工,參與建設城市設施,包括2008年奧運會時期。在北京,馬建東和他的小伙伴們住在皮村,一個很熱鬧的村子,就像一個小社會。這些人生活在其中。他們身上發生的那些故事、愛情,還有他們在城市中火熱的生活很打動我。后來隨著城市化的發展,有的人離開,有的人留下,皮村一直在變。

疫情那一年,馬建東的生活發生了很大變化。2020年春節他的父親在四川打工的時候從腳手架上摔下來,受了傷。父親倒下,家庭的經濟繼而陷入了困境,對他的影響很大。

這件事其實是中國城市化的縮影。兩代人的命運在燦爛輝煌的城市化進程中發生了轉折,轉折點就是2020年的這場工傷事件,人物命運中發生的轉折和城市化形成了一種暗合的關系。

我當時就想把它記錄下來,做成一種線上的獨角戲,于是我們在現場做了直播,就成了2020年《帶電的火花》。

《帶電的火花》劇照 攝影:塔蘇

——登上一輛市政公交車,和戲劇一起駛向郊區

李建軍:《25.3KM》的創作就是以城市作為畫布的.我們搭載著北京88路公交,在2013年的新年之夜,穿梭在立交橋上,駛過街頭巷尾的人群,闖出城市的邊界,在一片黑暗的郊區荒原中停下。當時是希望能夠通過在城市中繞行的方式,帶大家回望這一年的生活,后來,原本打算回到三里屯的倒數計劃因為路遇堵車而作罷。這部作品因公共交通開始,最終因為城市交通而終止,我們的命運(戲劇或者人)都被框定在了城市空間中,城市如何,我們就如何。

《25.3KM》劇照

呂彥妮:2013年年底我去看了《25.3KM》這部戲,很有意思的體驗。這部戲是在公交車上上演的,2013年12月31日19:30,在城市的喧囂中,收到“乘車訊息”的觀眾們心懷默契地到公交車站等待今晚的“劇場”向他們駛來——88路公交車。往常的線路已經被更改,作為劇場的88路沿著東直門、東四十條橋西、北兵馬司、張自忠路,一圈圈繞行,之后從城市最繁華的中心,駛入邊際,帶領乘客進入荒郊,那里沒有霓虹燈,只有一望無際的黑暗。我當時在東四十條橋西等車,上車后有演員會來搭話,還會彈琴、跳舞,進行表演。大概行駛兩三個小時后,公交車開進了一片荒野,大家都從車上下來,遠處有很暗的光,一個男的穿著毛衣坐在書桌邊打字,大家都走過去看,他還和大家說了一些什么話。后來再回到車上時,有人在念訃告,一條一條一直念下去,直到車重新回到城市,我們被堵在三里屯東邊的一條路上。

《25.3KM》劇照

李建軍:《25.3KM》這部戲其實非常不合規,因為我們打破了劇場的限制,也打破了文化生產的框架,沒有特別認真去考慮怎么賣票,怎么服務觀眾,而是在一種很自由,很不清醒的狀態下完成的。當然,這種“不清醒”是褒義。這部戲沒有辦法賣票,因為它是一輛公交車,當它停在公交站前,會有一些不明所以的乘客,也就是真的在等公交車的人而不是我們的觀眾上車,所以有一點混亂。這部戲是和蓬蒿劇場一起做的,當時想著做一個更有意思、更過癮的跨年演出,于是就帶著剛做完《美好的一天》那種勁兒,走出傳統的劇場,去了公交車上排戲,戲的終點是飛機場旁邊的一塊空地,那里看不見城市的燈光,連天際線也無法望見。當時我們還嘗試了直播,但是效果很差,無法流暢播放。其實在直播的過程里,觀眾也成為了表演者,觀眾和演員的一舉一動都在被另一群觀看者注視著。

從北京的中心到五環,平均值就是25.3公里,這也是這部劇名字的由來,于是我們沿著這25.3公里,從城市的中心逆行到邊緣,帶著大家回望一年的生活。終點,我們的男演員張加懷坐在書桌旁打字,內容是2013年發布在新京報的專欄——《逝者》上的訃告。

《25.3KM》劇照

最后,我們原本設想的是在12月31日晚上12點開到鼓樓旁邊,車上留下的人一起說新年快樂,一起聆聽新年的鐘聲,結果那天車開過二環以后,堵車回不來,就只能在那里結束了。

我覺得能完成《25.3KM》是很幸運的事,因為在那個時候,城市能夠容納我們的這種創作。現在回味起來,這部戲是有情感、有溫度、有浪漫氣息的。

——北京國有劇團演出仍占比高,上海更加市場化產業化

如此城市:北京與上海是中國最重要的兩座演藝之都,在戲劇領域都特別重要。但這兩座城市所呈現出來的戲劇生態卻十分不同。比如,北京一直被視為實驗批判先鋒與傳統戲劇的陣地,戲劇的藝術性得以在此延展;上海則更加市場化、商業化、大眾化。

《寅時說》的舞臺,位于亞洲大廈 公眾號:第一財經YiMagazine

李建軍:北京的劇場還是以國有劇團的演出為主,比如北京人民藝術劇院、中國國家話劇院。上海則更加市場化,劇場之間競爭激烈。最近兩年上海的商業戲劇奔涌而出。我每次去上海都會到亞洲大廈去看看。亞洲大廈位于上海漢口路,2019年,在上海出臺的“演藝新空間”政策推動下,老舊的辦公樓搖身一變成為上海“百老匯”,原來的辦公空間被改造成劇場,多部熱門的沉浸式戲劇在這里上演,是上海戲迷的新聚集地。我去亞洲大廈看現在的戲劇、現在的觀眾,發現我們的生存環境發生了很大的變化,城市化的浪潮將一代代年輕人推向城市,推進劇場,他們在北上廣生存下來,浸潤進城市的文化中,與城市產生了更深層的連接。戲劇,就是觀眾和城市連接的中介。這批觀眾觀戲的方式和我們那個時代已經完全不一樣了。

呂彥妮:亞洲大廈其實是一個綜合集中的區域,有點類似打擂臺,你方唱罷我登場的感覺。北京的劇場分布比較零散,少有亞洲大廈這樣能夠提供綜合、多樣化選擇的。從個人的觀戲感受來看,在北京看戲,我不敢放松,總是不自覺地和創作者形成考驗和審視的觀演關系。我讀他們的介紹時總覺得創作者是在考我,我必須好好體會、好好思考這部戲。

但是在上海,我好像更松弛。我會在檢票的時候偷偷把酒裹在衣服里面帶進去。我認為上海戲劇行業的商業化在倒逼體制內劇團創新,后者看似有許多的限制,但是在市場化的競爭下他們不得不去思考如何做出更新的戲劇,做出不一樣的東西。比如上海話劇藝術中心的《駱駝祥子》,我特別想去看看“賽博祥子”的樣子。我覺得這種對經典的冒犯,是在上海能夠做到的。

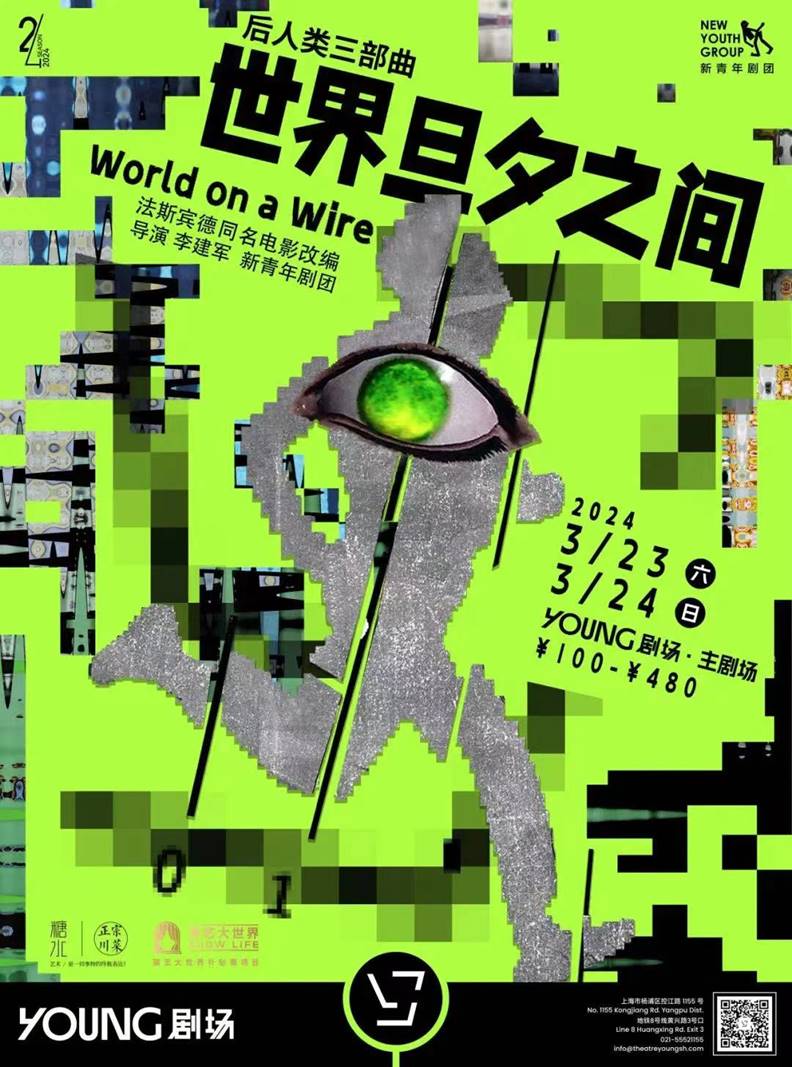

李建軍:上海的YOUNG劇場是一個全新的劇場,比如話劇九人,新生代的優秀作品,還有一些音樂劇都會去YOUNG劇場演出。對新劇場來說,最重要的是和它的觀眾產生連接,它要明晰自己的定位,明白自己的觀眾在哪里,在城市中找到自己的文化身份。

上海Young劇場

《世界旦夕之間》即將在上海Young劇場上演

劇場和觀眾之間的連接也因城市空間差異而有所不同,北京的劇場周邊出行比較方便,一出地鐵就能到。在上海,城市的延展為新劇場建設提供了空間,但是長距離、偏遠等因素橫亙在某些劇場和觀眾之間,劇場和觀眾之間必須建立起連接。

以我的經驗為例,我發現現在很多來看我戲的觀眾都是因為看了上一部戲,才決定留下來繼續看我的下一部戲,我覺得這就是一種很好的連接,這是真正的觀眾,他們會在演出結束后追問我下一部戲是什么時候,這才是戲劇賴以生存的環境。在實驗戲劇時代,看戲的圈子很小,而現在,城市空間被放大了,劇場與觀眾之間的距離也被拉長了。

——愛丁堡、阿維尼翁戲劇節,在機制上與烏鎮戲劇節更加相似

如此城市:烏鎮戲劇節與兩位淵源頗深。

早在2015年,新青年劇團就以《飛向天空的人》與烏鎮戲劇節結緣。此后,其《大眾力學》《人類簡史》《世界旦夕之間》《大師和瑪格麗特》等作品都曾在烏鎮戲劇節引發熱烈反響。彥妮擔任烏鎮戲劇節場刊的總編輯,參與戲劇媒體內容的生產。你們怎么看待小鎮戲劇文旅模式?與愛丁堡、阿維尼翁戲劇節等盛事,有何殊異?

李建軍:實驗戲劇年代,沒有體制內的身份和資源,戲劇工作者在創作中其實會遇到很多困難,你需要去考慮怎么賣票、觀眾怎么來、去哪里演。2000年以后,演出被允許市場化,出現了一些商業制作公司,比如“戲逍堂”,還有早期的“開心麻花”。市場化給體制外的戲劇人提供了生存空間,使他們能夠去劇場里工作,但以市場為導向的特點也為創作自由帶來一些限制。戲劇節出現之前,我的創作是在地下進行的,就像吳文光、文慧所辦的地下小劇場,那個時候我們沒有體制內身份的便利,湊在一起就開始干了。

后來戲劇節的出現為我們提供了創作的平臺和機會。我可以去見觀眾、去實驗、去積累經驗,慢慢地我有了自己的觀眾群,找到知音,建立起自己的創作環境。

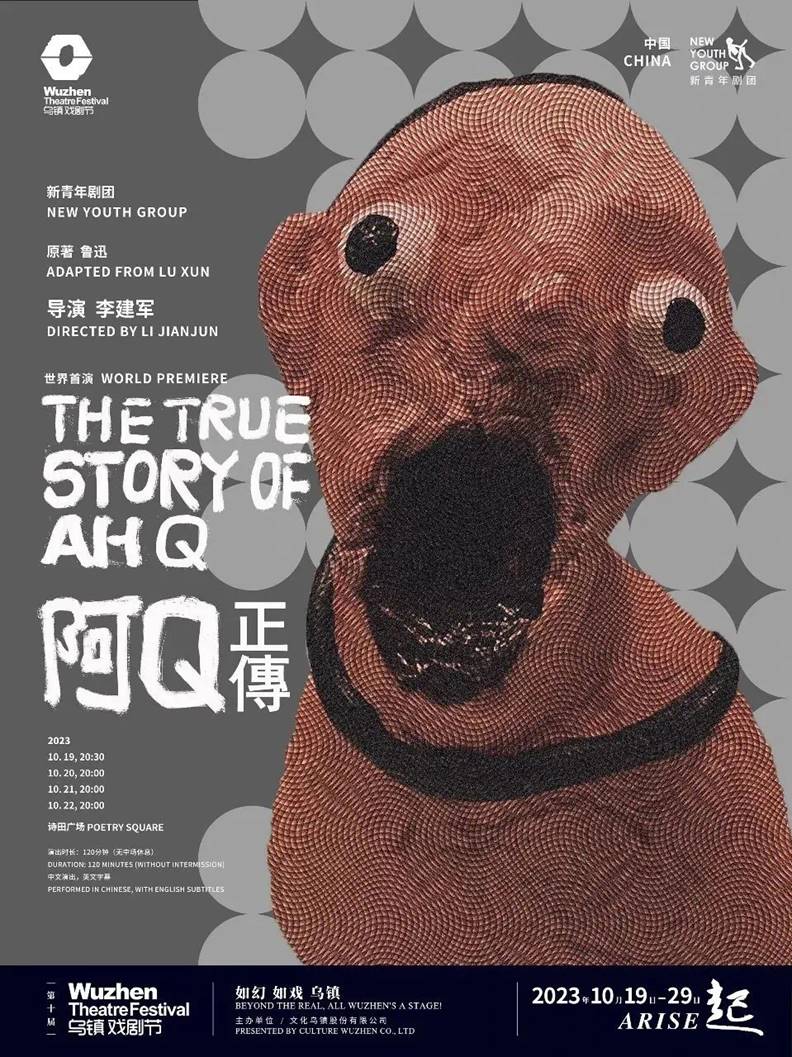

烏鎮戲劇節

李建軍導演新作《阿Q正傳》于第十屆烏鎮戲劇節首演

相較于商業化的戲劇市場來看,戲劇節的環境很包容,它承擔著一種文化責任,需要從公共價值的視角審視戲劇和時代、和美學傳統的關系。所以客觀來講,它與市場之間有一種互補的張力,沒有戲劇節,很多作品是很難做出來的。

呂彥妮:戲劇節之于創作者而言,是自由表達、肆意發揮的平臺,創作者得以在其中翱翔自得。但是當面臨市場的檢驗時,有些作品得到的反饋是不夠好,甚至是負面的。那么這種情況是否說明這部作品本身并不適應城市化的發展,不能滿足城市受眾的喜好?

李建軍:戲劇節與市場之間其實是存在縫隙的。

戲劇節承擔著一種文化責任,這使它與市場上的戲有很大不同,它更看重公共性而非商業性,也就是我們常看到的票房成績。戲劇節作為公共文化生活平臺,它的標準是非常多面的,需要兼顧文化、美學、公共社會等多個面向的考量。去年12月我參加了克拉科夫的神曲戲劇節,我注意到很多觀眾在看克里斯蒂安·陸帕的作品《陽臺——情歌》時離場了。

《陽臺——情歌》劇照 圖片來源:劇院官網

這部戲以碎片化的形式展開,并沒有完整的、符合市場審美的故事線,所以觀眾會離開,不會熱淚盈眶地看完。但是神曲戲劇節仍然展演了他的作品,一方面是因為陸帕本身是波蘭戲劇文化領域舉足輕重的導演,另一方面也是因為這部戲蘊含著陸帕的美學主張以及他對世界的看法,從文化的角度來看,這是一部很有意義的戲,盡管它無法受到市場的歡迎。

神曲戲劇節也好、烏鎮戲劇節也罷,戲劇節上的戲可以有爭議,也可以被厭惡,甚至可以失敗,它更重要的意義在于為多元聲音提供了表達的可能性,為戲劇實踐開拓出一片廣袤的天地。

除此之外,戲劇節還是意識形態的展演陣地,承擔著公共責任,要對社會關切的女性主義話題、難民議題做出回應,這種逆流而上對美學傳統的堅持以及公共意義的傳遞本身就極具價值。當然,在近來大眾文化的滲透作用下,戲劇節不得不適時做出一些改變。德國地鐵上的人開始看智能手機時,戲劇創作者就已經感受到一種危機感,他們需要思考如何讓觀眾回到劇場。

2023年柏林戲劇節最火的一個戲是慕尼黑室內劇院的《遺產》,講的是從里根到特朗普上臺的時間跨度里,在極度自由主義的背景下,紐約東區年輕人的命運。

有評論寫道:“這部劇比奈飛的劇更好看”,觀眾喜歡看故事,那我們就把故事做好,但這并不意味著要一味迎合觀眾喜好,而是要在創作和大眾之間找到一個平衡點。

《遺產》第一幕:做客 @ Sandra ThenBayerisches Staatschauspiel

呂彥妮:愛丁堡和阿維尼翁戲劇節都有IN和OFF單元的區分。IN單元的戲劇更加嚴肅、精英,OFF則更開放、大眾。去年我從烏鎮戲劇節回來,和孟京輝導演交流,他說感覺今年烏鎮戲劇節的宣傳弱化了戲劇的存在,這給了我一些宣傳上的啟發,之后會調整宣傳方向,讓戲劇節所承擔的文化責任、公共使命顯現出來。

阿維尼翁戲劇節

愛丁堡戲劇節

李建軍:愛丁堡和阿維尼翁戲劇節的機制和烏鎮戲劇節更像,短時間內這些戲劇都匯聚到小鎮來。柏林戲劇節還是以城市為主,在不同的劇院演出,它是靠國家支撐著的,國有化程度很高。相比歐洲,美國劇院就比較自由、開放、市場化,上海的亞洲大廈和美國模式比較相近,我在亞洲大廈看到了百老匯的影子。盡管現在的戲劇環境商業性在增強,很多創作者認為表達空間受到擠壓,但是這個時代還是很幸運的,沒有戰爭,觀眾可選擇的戲劇也變多了。

——制作團隊

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司