- +1

資本的風吹到了土味短劇

今年春節檔,短劇《我在八零年代當后媽》爆火,上線當天單日充值就過了2000萬。男女主明星臉,劇情狗血,題材土味……相關話題突破圈層,頻頻沖上熱搜榜,風頭直沖院線電影。

而其背后出品方正是我們熟悉的“自媒體女王”咪蒙。網傳她憑借這部劇與《裴總每天都想父憑子貴》收入過億,雖然真實性有待考證,但從其短劇火爆程度看,確實堪稱重生歸來的爽文大女主。

短劇吸金已成事實,周星馳、王晶等電影圈大佬也紛紛入局。短劇怎么這么火,誰在為短劇付費?打造一個爆款短劇,難嗎?

2023被稱作“短劇元年”,這一年,微短劇市場規模373.9億,同比增長267.65%。而同年中國電影票房為549.15億,短劇誕生不到短短五年就占領了中國電影一多半的市場。

據艾媒網預測,未來幾年,這一行業規模還會持續擴張,于2027年達到1000億。

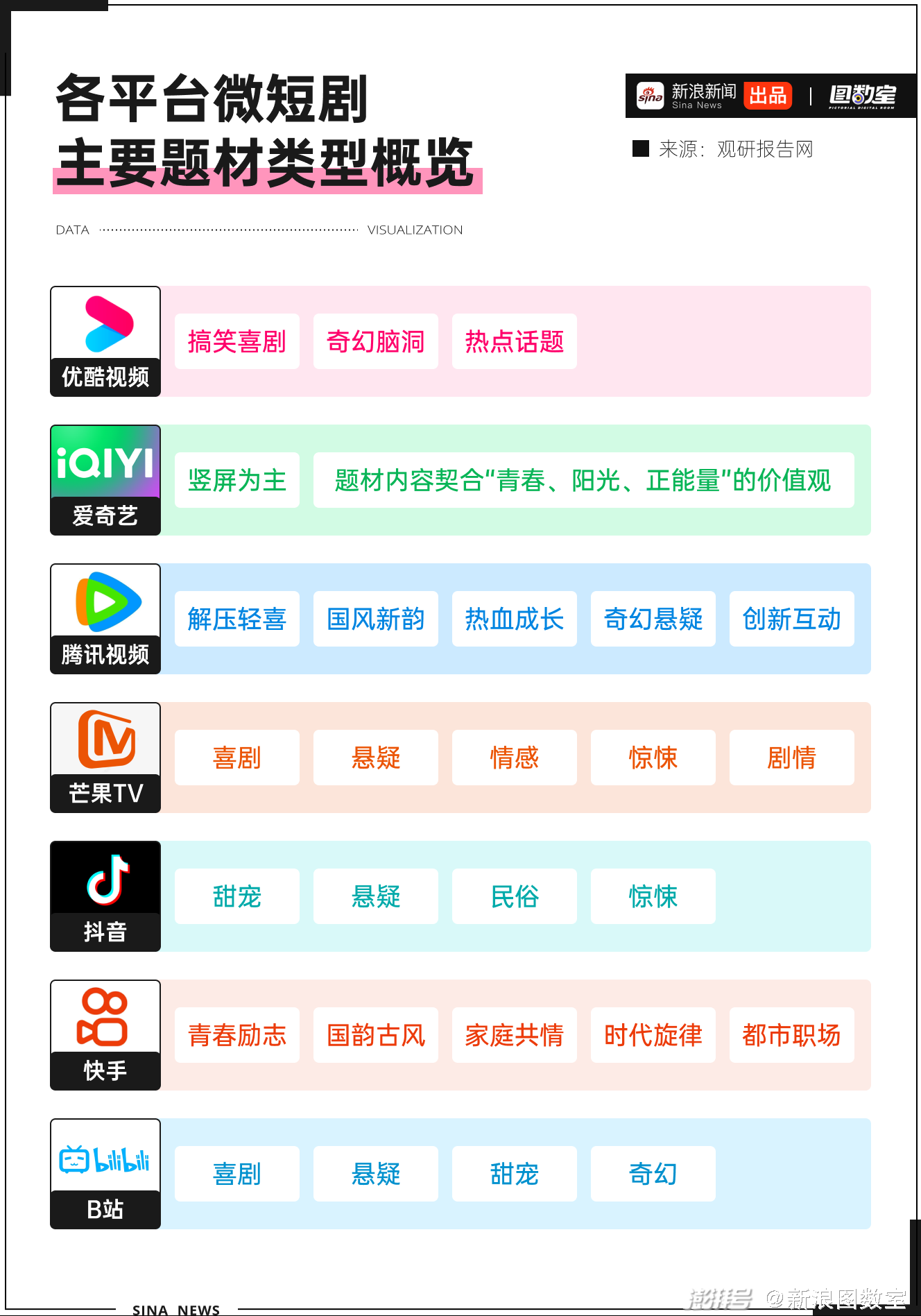

《中國網絡視聽發展研究報告(2023)》顯示,2023年上半年,各大視頻平臺上線了481部新微短劇,每個月還有近300部微短劇提交備案,呈現井噴式的發展。

誕生于2013年前后的《屌絲男士》和《萬萬沒想到》,被視為中國短劇的開山鼻祖,當時的人們一定想不到,10年之后,它會進化成《八零后媽》這種極端形式。

它將傳統電視劇中最具爽點的情節濃縮,縫合進幾分鐘的劇情中,并用扇巴掌、下跪、大喊大叫等夸張的表演,最大程度制造反轉和沖突。當觀眾即將獲得情緒滿足時,這一集卻戛然而止,勾得人不得不充值往下看。可以說,短視頻時代,微短劇專為滿足碎片化娛樂需求而生。

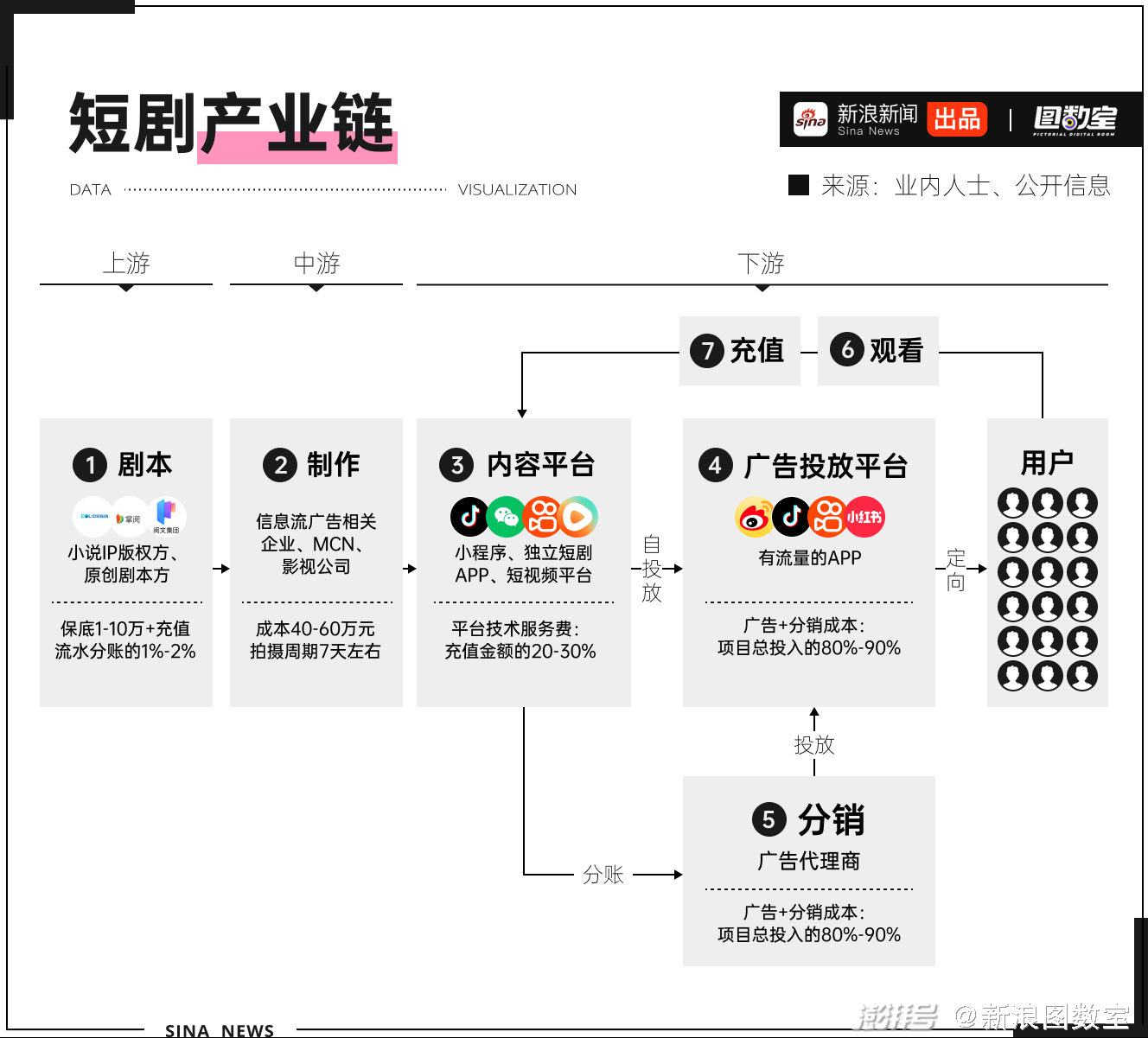

與常規影視劇動輒百萬、多則千萬的前期投入相比,一部微短劇啟動資金最低只需10萬,拍攝7-10天,經流水線剪輯后即可快速上線。因投資小、周期短、回報大,微短劇被視作財富密碼,吸引各方玩家紛紛入局,形成一條成熟的產業鏈。

不過,這個行業極度內卷,每部劇的生命周期一般只有1-2周。為了充分搶占曝光,上線后的廣告投放成本要達到幾百萬甚至上億,占到了整個項目投入的80%以上。

短劇剛興起時,最常見的評論還是這么土又無腦的短劇,誰會去看?如今,短劇的質量、劇情都有了質的飛躍。

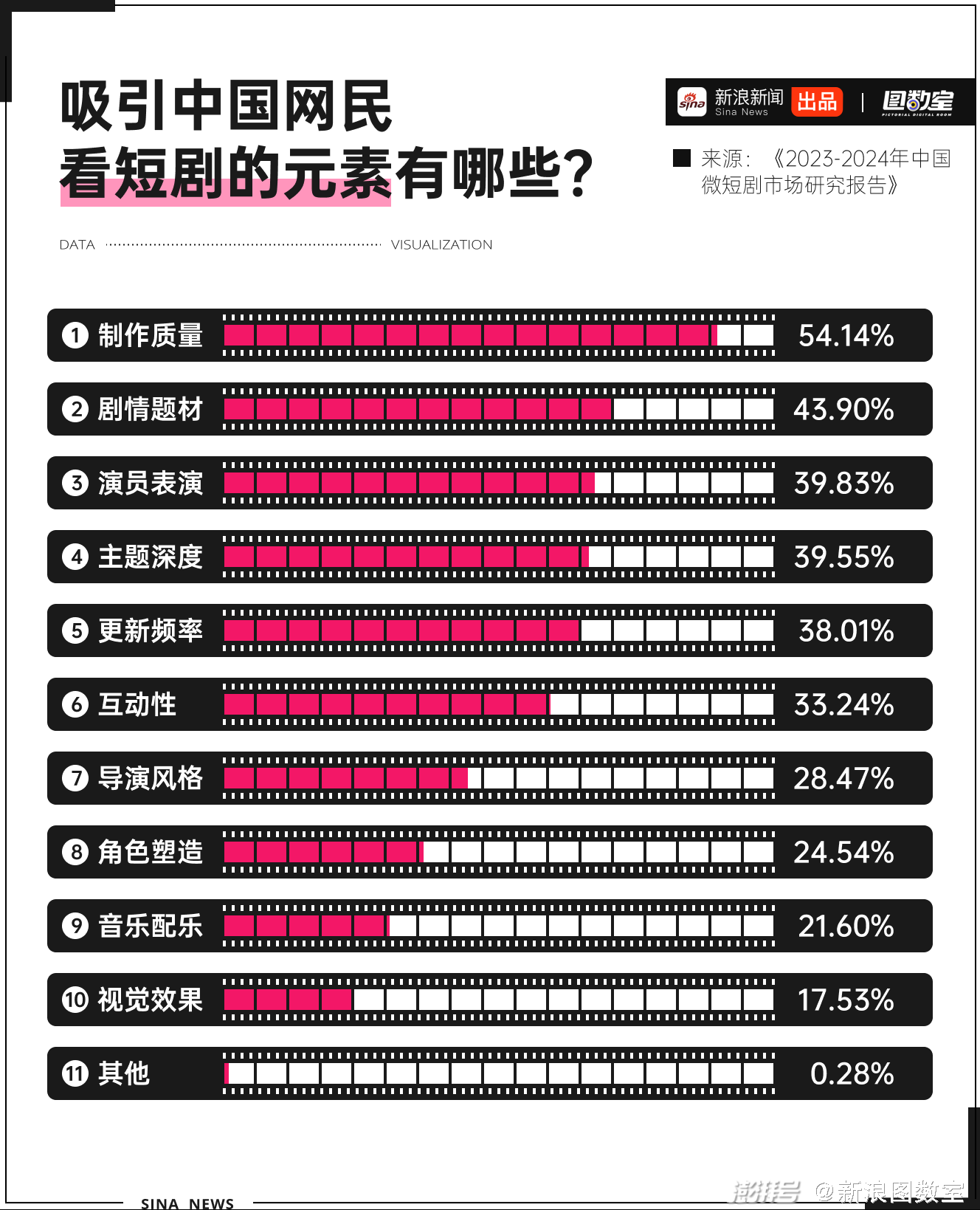

根據公開數據顯示,吸引中國網民看短劇的第一元素就是制作質量,占比54.14%,其次是劇情題材、演員表演、主題深度,分別占比43.90%、39.83%和39.55%。

展開講就是短劇的質量不能太差,比如大火的《逃出大英博物館》《我在八零年代當后媽》等短劇都是服化道全程在線,盡管劇情涉及穿越、魂穿,但依舊代入感滿滿。其次,短劇要“爽”,主角絕不內耗,比如霸道總裁愛上我,手撕惡婆婆,屌絲逆襲高富帥,主角永遠勝利,反派用來被打臉等堪稱電子榨菜,讓人欲罷不能。

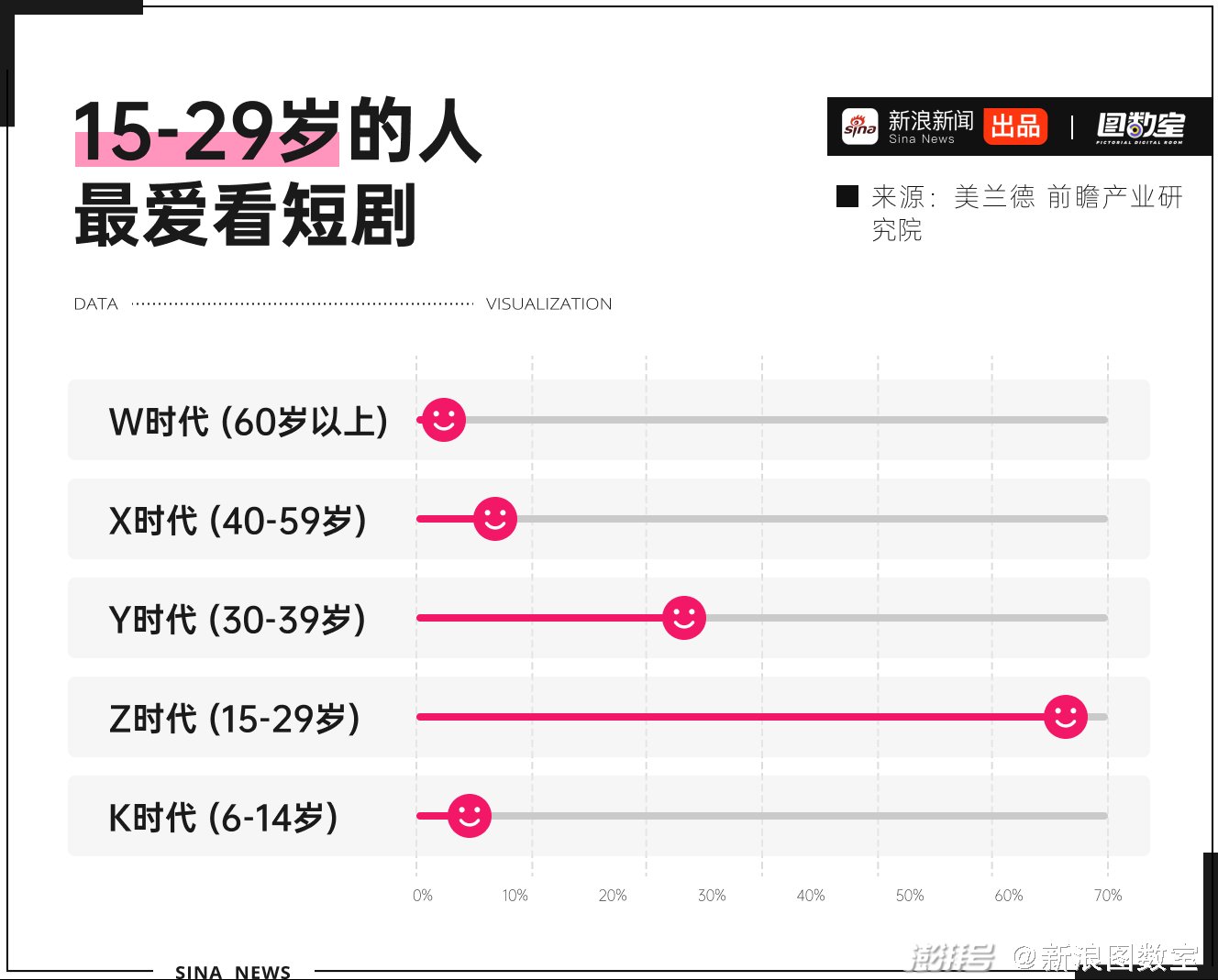

那么這些短劇究竟吸引了誰?

數據顯示,在所有年齡段中,15歲至29歲的人最愛看短劇。這部分人要么正值青春,熱血滿滿,要么進入職場被職場整頓,在數十個連續的短劇中,他們體驗暴富、逆襲、復仇,可以體驗著自己夢想的生活,如同影視版模擬人生。

分地區看,最近半年的時間里,廣東人搜索短劇的次數最多,其次是江蘇、河南、浙江和四川。西藏地區的人最偏好短劇,其次是浙江、廣東、新疆和云南。

和通常觀念中,短劇是三線及以下城市的消遣不同,廣東等沿海地區的搜索指數和偏好程度都不低。作為首都的北京,更是以95的偏好值,遠超吉林、黑龍江和遼寧。

外國人也愛看短劇,美國人看的吸血鬼,不比中國人的霸道總裁少。據國海證券預測,短劇出海仍處藍海,長期空間有望達360億美元。

截止今年年初,Tik Tok短劇標簽#shotdrama 觀看量達6.8億,中文在線旗下短劇App Reelshart 力壓 Tik Tok沖上美國iOS娛樂榜第一名。

曾經短劇出海從東南亞起步,到現在逐步向歐美發展,數據顯示,從2022年8月到2023年12月,美國為頭部出海短劇產品下載量第一的地區。

從本質上來說,短劇是碎片化時代下的一種快消品。門檻低,節奏快,一小時就能看完一部劇。但短劇入局者眾多,如何才能打造出一個爆款短劇?

首先,選題要擊中用戶的“爽點”。

短劇一般分為男頻和女頻兩大類。男頻以男性觀眾為主,品類包括“神醫”“贅婿”“戰神”等,男主或霸氣多金或卑微純情,通過主角的逆襲、隱藏實力的激發,增加男性用戶的代入感,簡單粗暴。

女頻短劇相對來說更類型更為豐富,場景也更為多樣。有虐戀有甜寵,但男帥女美一般是最基礎的要素,劇情主要圍繞男女主感情線發展來走,在離婚、猜忌、誤解、“替身文學”等場景下增加戲劇沖突。

其次,從劇情節奏上來看,短劇前十集的劇情最為關鍵。

前兩集要單槍直入,快速吸引觀眾,調動觀眾情緒;5集之內講清故事結構和內容,讓觀眾“看得懂”。到10集左右,通常以誤會即將揭開或發現了一個秘密、身份即將揭曉等情節設置懸念,引起讀者強烈的好奇心——刺激用戶付費觀看剩余集數。

顏值在線,情緒價值拉滿的短劇,要想實現最大程度的曝光,還需要依賴推廣。在品牌營銷圈有一句話“誰先搶占用戶心智,誰就能占領未來市場”,說得不無道理。

以今年春節檔的黑馬短劇《我在八零年代當后媽》為例,其上線一周的投放廣告數創意數達2萬余條,投放平臺包括騰訊、抖音、微博、快手等多個頭部社交媒體平臺。

一直以來,短劇以快節奏、強情緒的敘事特點受到了廣大觀眾的喜愛,但也因為質量參差不齊而受到詬病——血腥暴力、不良價值觀導向、題材低俗化......短劇野蠻生長的背后,是監管的愈加嚴厲:

2022年年底,廣電總局集中下架25300多部短劇;2023年,各平臺響應網絡微短劇行業生態的規范管理工作,接連出手封禁了大量違規發布微短劇的賬號。

爭議與熱度齊飛之下,短劇未來該如何演變?

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司