- +1

辛德勇讀“王懿榮尺牘”|廠肆的冤家②:明代北京的書肆

【作者按語】

北京大學歷史系藏《王文敏公手札》一冊,計有王懿榮信札11通,俱未刊。其中第七、第八兩通,多述及當時購書印書事。茲略加疏釋,分四次予以公布,以供喜好古書者一覽。

往期:辛德勇讀“王懿榮尺牘”|廠肆的冤家①:由遼至元的京城書肆

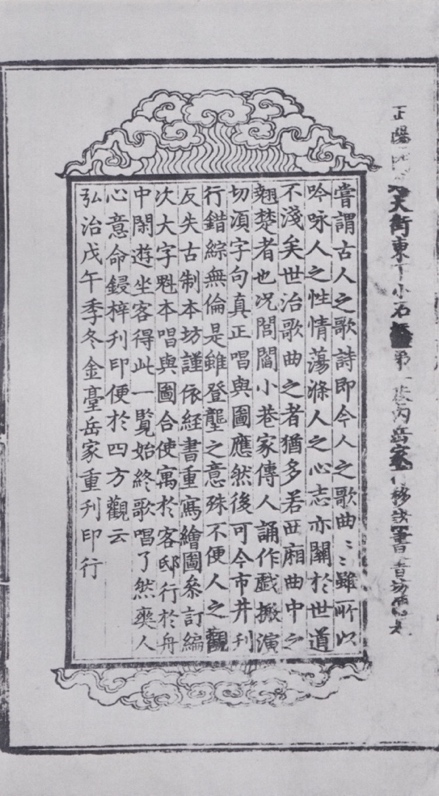

再往后,到了明朝中期,我們看到,有種“金臺岳家”刊刻的《西廂記》,書名標作《奇妙全相注釋西廂記》。對于我在這里談論的主題來說,這種《西廂記》刻本乃很具體地向我們展示了北京城中書坊刻書的情況。

明弘治十一年金臺岳氏刊《奇妙全相注釋西廂記》內文首頁(據北京圖書館編著《中國版刻圖錄》)

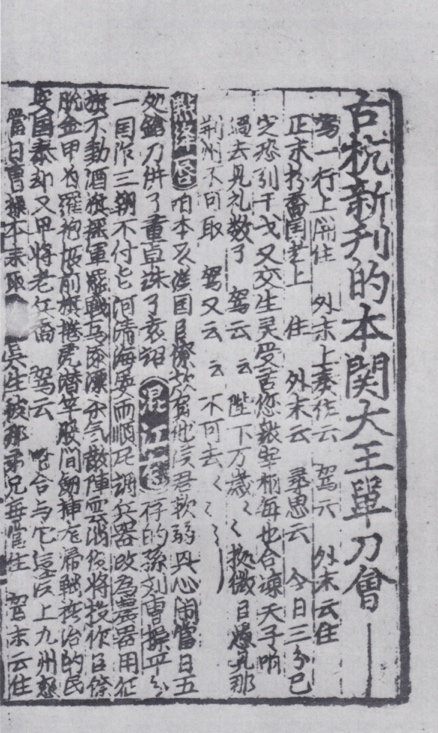

這部《奇妙全相注釋西廂記》的篇末,有一個大大的刻書牌記,占滿半頁(即一面)。牌記上刻有下述自賣自夸的廣告語:

嘗謂古人之歌詩即今人之歌曲,歌曲雖所以吟詠人之性情,蕩滌人之心志,亦關于世道不淺矣。世治歌曲之者猶多,若西廂,曲中之翹楚者也;況閭閻小巷,家傳人誦,作戲搬演,切須字句真正,唱與圖應,然后可令市井刊行。錯綜無倫,是雖登壟之意,殊不便人之觀,反失古制。本坊謹依經書,重寫繪圖,參訂編次,大字魁本,唱與圖合,使寓于客邸,行于舟中,閑游坐客,得此一覽,始終歌唱,了然爽人心意。命鋟梓刊印,便于四方觀云。

落款的時間,是“弘治戊午季冬”,也就是弘治十一年十二月,而刻書的主人署作“金臺岳家”,這個“金臺”乃是代指北京。

明弘治十一年金臺岳氏刊《奇妙全相注釋西廂記》牌記(據北京圖書館編著《中國版刻圖錄》)

首先,弘治年間在中國古代印刷史上正處于所謂“嘉萬革命”的前夜。大致從憲宗成化年間開始,明朝的出版業,打破了自從開國以來持續百年之久的沉寂狀態,雕印書籍的種類開始明顯增多(井上進《中國出版文化史》)。正是在這一基礎之上,才在正德、嘉靖年間發生了雕版印刷技術的大革命。因而這個時候在明朝的北京出現“金臺岳家”這樣的刻書作坊并且刊出了像《奇妙全相注釋西廂記》這樣商業味道十足的書籍,并不是一個偶然的現象,而是體現了整個文化發展潮流的一個側面。

其次,像“金臺岳家”這樣的書坊,本來在南宋時期是以福建北部的建陽最為發達,此外還有臨安府、四川成都以及北方金國的平水刻書。到了大明王朝,書坊最發達的地區逐漸轉移到了南京,當然仍然有發達的建陽書坊,此外還有蘇州、杭州等坊刻中心。至于北京,一開始是根本數不著的。然而到了成化年間以后,雕版印刷的形勢開始發生重大改變,于是我們就在弘治年間看到了像“金臺岳家”這樣的書坊。

那么,“金臺岳家”刊印的這部《奇妙全相注釋西廂記》有什么特點呢?它完全是為社會大眾娛樂消遣而印行的,即這種書乃是“家傳人誦,作戲搬演”的流行讀物,因而其暢銷程度之廣,是前所未有的。其在雕版形式上的“唱與圖應”、“唱與圖合”,就很形象地體現了這種低層次大眾閱讀的需要。

這種大眾讀物在京城的刊印,一方面反映出社會公眾對雕版印刷的效率和成本(這意味著低廉的售價)提出了全新的要求,另一方面,也告訴我們,這種大眾讀物的流通,必然要有比較發達的圖書銷售市場。當然,我在這里所說的這個“比較發達的圖書銷售市場”,指的是它要大幅度超越以往,或者說是與以往相比出現了明顯的興旺局面。

特別值得注意的是,在《奇妙全相注釋西廂記》刻書牌記的一側,以木記鈐印有如下文字:

正陽門東大街東下小石橋第一巷內岳家行移諸書書坊便是。

所謂“鈐印”是指用戳記沾墨從上向下壓著印。簡單地說,就跟蓋圖章一樣在紙面上印出文字。這樣鈐印出來的文字,同用刻書印版印出者具有很大差別——即由于沾墨不均,鈐印的字跡忽深忽淺,甚至有些字模糊難辨。

這段由木記鈐蓋上去的內容也是如此。其中有些字到底是什么,實在不大好辨識,故趙萬里先生當年在編著《中國版刻圖錄》一書時,只是對付著含含糊糊地把它讀作“正陽門東大街東下小石橋第一巷內岳家書坊”(北京圖書館編著《中國版刻圖錄》之《目錄》)。這樣讀雖然也大體不誤,但卻回避了一些具有關鍵意義的內容。

文中“行移”二字,假若我的辨識正確無誤,那么,它是借用了古人公文中的一個常用術語,語義約略猶如“簽發”、“頒行”之類。放在這里,大致就是印造、銷行的意思。同上文聯起來一起念,所謂“岳家行移諸書書坊便是”,即“那個印行各種書籍的書坊岳家就是本商號”的意思。盡管其中有些字實在看不太清楚,辨識不一定十分準確,但大意應該差不了多少。

按照這樣的判讀,我們可以確認一個簡單的事實,這就是這家書坊不僅刻書印書,同時還在本坊設肆零售書籍,即所謂“前店后廠”是也,書坊同時也就是書肆。

民國時期琉璃廠書賈孫殿起先生撰著《琉璃廠小志》一書,其中就有一個專節“記廠肆坊刊本書籍”,記述北京城內諸家書店所刊刻的書籍(見孫殿起《琉璃廠小志》第三章《書肆變遷記》)。在這一節里,他列舉出坊名及其所刊書籍名目的書肆,就有下列各家:

雙峰書屋、三槐堂、文盛堂、近文齋、同升閣、善成堂書鋪、文盛堂、琉璃廠半松居士、琉璃廠、五柳居、二酉齋、龍成閣、老二酉堂、正文齋、有益堂、奎文堂、寶經堂、藜光閣、寶書堂、業書堂、文光樓、二酉堂、來鹿堂、文瀾堂、酉山堂、榮祿堂、會經堂、會文齋、榮錦書屋、鏡古書莊、文寶堂、宏道堂、文貴堂、鴻寶齋、文成堂、文錦齋、榮華堂、聚珍堂、文友堂、翰文齋、來熏閣、松筠閣、文奎堂、直隸書局、書業公司、修綆堂、開明書局、開明書局、文祿堂、通學齋、藻玉堂、文殿閣、修文堂、富晉書社、邃雅齋、北直文昌會。

盡管其中有些書肆只是買來舊版重刷,并非自己上梓刊版,還有些書坊是新式影印或鉛字排印,與傳統的雕版印刷略有差異,但在既售書、又印書這一點上,孫殿起先生列舉的這些坊賈卻大致相同。

在上述這些書肆當中,其刻書品種較多者如善成堂書鋪,計刻有:

《新增算法統宗大全》十二卷首篇一卷。明新安程大位汝恩撰。同治三年刊。

《詩韻合璧》五卷。善成堂主人湯祥瑟輯。同治五年丙寅刊。是書首有同治丙寅善成堂主人湯祥瑟撰序。

《應酬匯選新集》不分卷。清潘星野、嫏嬛主人同輯。同治十二年(癸酉)冬刊(是書口下分金、石、絲、竹、匏、土、革、木八字)。

《虛字闡義》三卷、《讀書約說》二卷、末一卷。耒陽謝鼎卿撰。光緒元年刊。

《大學輯要》一卷、《中庸輯要》三卷。清楚陂蕭開運撰。光緒三年刊。

《監本書經》六卷。宋武夷蔡沈集傳。光緒三年丁丑刊。一名《書經集傳》。

《詩經體注旁訓圖考大全》八卷。清錢塘高朝瓔介石撰。其門人沈世楷昆輪輯。光緒十年(甲申)冬刊。一名《詩經融注大全體要》。

《知愧軒尺牘》十六卷。清吳縣管士駿秋初撰。光緒十一年刊。

《唐詩三百首補注》八卷。清上元女史陳婉俊伯英撰。光緒間刊。

《唐詩三百首續刻》一卷。清金壇丁慶元復齋編。光緒十二年丙戌刊。

《詩經備旨喈鳳詳解》八卷。新昌陳抒孝百先輯著,星源汪基敬堂增訂。光緒十三年刊。一名《詩經喈鳳詳解》。

《增訂本草備要》四卷附《醫方湯頭歌訣》一卷。清休寧汪昂讱庵輯。光緒十六年庚寅重刊。一名《增補圖注本草備要》。

《說唐前傳》八卷。姑蘇如蓮居士編著。《說唐后傳》八卷。不著撰人姓名。光緒間刊。

《禮記體注合參大全》四卷。清范紫登撰。光緒間刊。

《三禮約編喈鳳》?卷。清汪基撰。光緒間刊。

《奎壁春秋》三十卷。宋胡安國撰。光緒間刊。

《讀左補義》五十卷。清姜炳璋撰。光緒間刊。

《四書體注旁訓》?卷。清范翔撰。光緒間刊。

《史漢合鈔》十卷。清高嵣撰。光緒間刊。

《環游地球新錄》四卷。清李圭撰。光緒間刊。

《黃帝素問靈樞類纂約注》三卷。清汪昂撰。光緒間刊。

《本草醫方合編》六卷。清汪昂撰。光緒間刊。

《良朋匯集》六卷。清孫偉撰。光緒間刊。

《醫學從眾錄》八卷。清陳修園撰。光緒間刊。

《醫宗必讀》十卷。明李中梓撰。光緒間刊。

《徐氏十二種》清徐大椿撰。同治間刊(德勇案:俱醫書,子目略)。

《天文大成全志輯要》八十卷附《步天星歌訣全圖》。清黃鼎撰。光緒間刊。

《卜筮正宗》十四卷。清王維德撰。光緒間刊。

《證道秘書十種》。清傅金銓輯。光緒間刊(德勇案:俱道教修煉書,子目略)。

《地學求真》三卷。清周正彩撰。光緒間刊。

《陰陽二宅全書》十二卷。清姚廷鑾撰。光緒間刊。

《古文喈鳳新編》八卷。清汪基撰。光緒間刊。

《古文辭類纂》七十四卷。清姚鼐撰。《續》三十四卷。清黎庶昌撰。光緒間刊。

《第一才子書》一百二十回。清毛宗崗撰。光緒間刊。朱批本。

《南北宋志傳》一百回。明玉茗堂批。光緒間刊。

《西游真詮》一百回。清陳士斌撰。光緒間刊。

《古唐詩合解》十二卷附《古詩》四卷。清吳郡王堯衢翼云注。光緒間刊。一名《唐詩合解箋注》。

《四書補注備旨》。清粵東鄧林退庵撰,裔孫煜耀生編次,江寧杜定基起元增訂。光緒間刊(德勇案:子目略)。

《五方元音》二卷首附《韻略》。清藥山凌虛樊騰鳳原本,清(廣)寧年希堯允恭增補。光緒間刊。

《奎壁禮記》十卷。元陳澔集說。光緒間刊。

《幼學故事瓊林》四卷。清西昌程允升先生原本,霧閣鄒圣脈梧岡氏增補。光緒年刊。一名《寄傲山房塾課新增幼學故事瓊林》。

《書經精華》六卷。????? 光緒間刊。

《詩經補注附考備旨》八卷。清霧閣鄒圣脈梧岡氏纂輯,男廷猷可庭氏編次。光緒間刊。

《本草原始》十二卷。雍丘李中立撰。光緒間刊。

《十三經集字摹本》不分卷,訂八冊。清江右彭玉雯云墀撰。光緒間刊(是書專為初學摹本)。

《小學集解》六卷。清儀封張伯行孝先纂輯,受業李蘭汀倩甫校訂。光緒間刊。

《春秋左繡》三十卷。錢塘馮李華天閑、定海陸浩大瀛同評輯。光緒間以大文堂板重印。

《詩義折中》二十卷。清高宗御撰。光緒間刊。

《周官精義》十二卷。清連斗山撰。光緒間刊。

把這個書肆刊刻書籍的情況詳細、具體地開列在這里,是想讓大家清楚地了解北京書肆一邊賣書、一邊刻書的情況。

孫殿起先生介紹這個書肆的具體情況說,該店乃“道光間開設,在琉璃廠東頭路南。廣告云:‘內藏各省新舊書籍,照行發兌。’門聯曰:‘善言善行,其則不遠;成己成物,斯文在茲’”。其“內藏各省新舊書籍,照行發兌”一語,清楚說明這一書肆本以賣書為主,刻書印書不過是一項兼行的副業。然而這個書肆刻印的書籍當然首先要在自己的店里賣。在這一點上,“金臺岳家”的情況正與之相同。

這樣看來,我們當然有理由把這個“金臺岳家”書坊,看作北京城里較早的鬻書之肆。值得注意的是,這家書肆座落在“正陽門東大街”上。北京城南側的外城修筑于嘉靖年間,當時尚無外城存在,這家書坊若是設在城外,商家理應予以說明,故所謂“正陽門東大街”應當是在正陽門內朝向東方的街道,不管其具體位置是在哪里,終歸距離元朝位于“省前東街”的“文籍市”不會很遠;或者更準確地說,是距離一定很近。

另一方面,須知這個“正陽門”乃是北京市井小民所說“前門”的“正名”,而出正陽門亦即前門向西一走,沒多遠就到了琉璃廠。

談到弘治十一年“金臺岳家”書坊刊刻的這部《奇妙全相注釋西廂記》,不能不讓我又聯想到成化年間北京的刻書和售書問題。

上個世紀六十年代,上海嘉定于明人墓室中發現了一批明成化年間雕版印刷的書籍,都是同一書坊刊刻的說唱文學作品,后入藏上海博物館。相關研究者給這批說唱文學作品定性,謂其屬于“說唱詞話”,它“是鼓詞、 彈詞的祖先。 它的形式主要是七字唱句,有說有唱,有時也有‘攢十字’的小段”(趙景深《談明成化本“說唱詞話”》,刊《文物》1972年第11期)。不過這種“說唱詞話”的定性,多半是基于其中有些種類的印本帶有“說唱詞話傳”的廣告語。在我看來,就是把它稱作“唱本”恐怕也無大礙(《中國古籍善本書目》是把它劃分在“俗曲”類里。“說唱詞話”這種定性,很容易讓受西方敵對勢力影響的不良男青年聯想到《金瓶梅詞話》,很不好)。后來影印行世時,書名被定為《明成化說唱詞話叢刊》。

雕印這批說唱詞話的書坊名永順堂,書中很多地方都留下了這個堂號,這一點一望可知,沒有什么需要討論的地方。值得注意的是,其中一種題作《新刊全相唐薛仁貴跨海征遼故事》的唱本。內封面(或稱之為“牌記”上端橫刻有“北京新刊”四字,卷末復有“成化辛卯永順堂刊”注記。

正是基于《新刊全相唐薛仁貴跨海征遼故事》上“北京新刊”的標記,上海博物館和相關研究專家,普遍把這批唱本視作北京永順堂書坊的刻本(趙景深《談明成化本“說唱詞話”》。杜信孚《明代版刻總錄》)。

直到德勇同門學長賈二強先生在2000年年發表《明成化本說唱詞話刊于北京說獻疑》一文(刊臺北《古今論衡》2000年第4期),始辨明這批唱本實際上應屬福建建陽坊賈的出品,永順堂乃是這家建陽書坊的堂號,而“北京新刊”云云不過是書商夸耀產品的慣用招式。這是深諳古籍版本之道的高明見解,誠屬不刊之論。

這樣的研究,看似只是古籍版本研究中的一個非常具體的問題。換句話來講,也可以說似乎只是一個微不足道的細節,可實際上若就研究方法來講,卻關系到古代版刻史研究中的一個重要問題。

我曾先后多次談到,科學的、具有現代學術意義的中國古籍版刻史研究,始于王國維先生,而由他的學生趙萬里先生初步建立起古籍版本的發展體系。首先提出這一看法的,正是賈二強先生。

趙萬里先生初步定立的古籍版本發展體系,還存在一些比較明顯的缺陷。譬如對宋元時期不同地域體系刻書字體特征的認識以及合理把握這些字體特征在版本辨識中的重要價值,就是其中突出的一項。

及業師黃永年先生,始在趙萬里先生已有研究的基礎上,全面建立起科學的古籍版本體系。在這一領域,黃永年先生的學術貢獻主要包括如下兩個方面:(1)補充完善宋元版刻體系。(2)建立起明清版刻體系(別詳拙文《黃永年先生對中國古籍版本學的貢獻》,見拙著《翻書說故事》)。在前一方面,黃永年先生特別注重從版刻字體特征和版式兩個方面,清楚指明宋元時期各個不同版刻地域體系的基本特點,而其中一個非常具有代表性的事例,就是解決了所謂“古杭新刊”元雜劇的版刻屬地問題。

元刻《古今雜劇》中的《古杭新刊的本關大王單刀會》(據北京圖書館編著《中國版刻圖錄》)

這種標記有“古杭新刊”的元雜劇,見于元刻本《古今雜劇三十種》。在這三十種雜劇當中,劇目標題首冠以“古杭新刊”字樣者凡七,如《古杭新刊的本關大王單刀會》、《古杭新刊的本尉遲恭三奪槊》等。王國維先生便據此字樣把這七個劇目都認定為杭州刻本(王國維《兩浙古刊本考》卷下)。其后趙萬里先生秉承師說,依然做此判斷(北京圖書館編著《中國版刻圖錄》之《目錄》,又《中國印本書籍展覽目錄》卷首之《展覽說明》)。至黃永年先生,則依據他總結的元建陽書坊刻本的字體特征,指出這種“古杭新刊”雜劇的字體風格同建陽書坊刻書完全相同,因而應屬建陽書坊刻本(黃永年《古籍版本學》第六章《元刻本》)。

與此相關的是,在《古今雜劇三十種》中還有三種在劇目卷端冠有“大都新編”字樣,另有一種帶有“大都新刊”注記,題作《大都新刊關目的本東窗事犯》。按照王國維先生判斷“古杭新刊”本的邏輯,這種“大都新刊”自然應屬于大都書坊刊刻的本子,而黃永年先生則同樣依據版刻字體特征將其定為建陽書坊刻本。

至于坊賈為什么要如此招搖,黃永年先生以為,“曰‘大都新編’、‘新刊’、‘古杭新刊’者只是自詡其本出于大都、古杭,是大都、古杭‘的本’即真本,以廣招徠而已”(黃永年《古籍版本學》第六章《元刻本》)。

俗話說“窺一斑而知全豹”。這個典型的事例,向我們展示了黃永年先生認識古代版刻的科學路徑和他對中國古代版刻研究的巨大貢獻。當然,與之對應的就是那種知其然而不知所以然的古董家路數;更確切地說,由于不知其所以然,終歸還是無法知其然的。

這種認識的重要性在于它揭示了古代版刻的內在實質。遵循同樣的路徑,可以起到舉一反三的效應,破解更多同樣性質的問題。賈二強學長實際上也正是恪遵師說,依循同樣的認識方法,對比建陽書坊刻書各個方面的特征,以種種確切無疑的證據,識破這批“北京新刊”永順堂唱本的建陽書坊出身。

學術研究,后來者總是要在先行者已有成就的基礎上努力再做出更進一步的探索。對于我來說,在這個問題上,需要進一步思考的是:為什么建陽書坊的坊賈要“自詡其本出于大都、古杭,是大都、古杭‘的本’即真本”?

關于這個問題,賈二強學長在考辨永順堂刊唱本的屬地時曾很形象地舉例說:“這正如今日各地店家掛出‘北京烤鴨’的招牌,而食客不必過分在意此鴨是否真產于北京一樣。”(賈二強《明成化本說唱詞話刊于北京說獻疑》)循此思路,首先讓我想到的是:北京確實出產烤鴨,而且還確實很有名。那么,在元朝,大都和杭州是不是先于建陽書坊刻出了這些雜劇,而且這些大都刻本和杭州刻本的質量是不是還很精良且對讀者還有很強的吸引力?不然的話,建陽坊賈何以會憑空想到要以“大都新刊”或“古杭新刊”來招徠讀者?

在“古杭”也就是杭州城里率先刊刻這些雜劇的原因,是很容易理解的。因為自從五代時期起,經歷兩宋直到元朝,杭州始終是全國獨一無二的雕版印刷中心,其發達程度遠超于其他各地之上。北宋時期開封國子監刻書多發往杭州開版就是最有力的說明。

與杭州相比,大都的情況則有所不同。盡管如前所述,至遲從遼朝開始,燕京城里就有了相當規模的雕版印刷,但是其發達程度是遠不能同杭州相比的。其實大都的雕版印刷能力不僅不能同位于江南的全國雕版印刷中心杭州相比,即使是在雕版印刷業相對落后的北方,也不明顯不如今山西臨汾的平陽。

關于這一點,金人曾把朝廷監理刻書事宜的機構——“書籍所”設在平陽而不是燕京,就是一個很好的證明。蒙古太宗窩闊臺八年“耶律楚材請立編修所于燕京,經籍所于平陽,編集經史”(《元史》卷二《太宗紀》),平陽這個經籍所的功能應如金人所設書籍所一樣,乃負責管理刻書事宜。耶律楚材講的,顯然是朝廷在燕京把書稿修好后再把它拿到平陽去刊刻——如此大費周章,原因也只能是燕京城里不具備相應的刻書條件。后來元朝在大都設立興文署,司掌刻書事宜。當時這個興文署首先想要梓行《資治通鑒》,最終卻由于大都城里的刊刻能力不足而作罷(別詳拙文《所謂興文署本胡注〈通鑒〉的真相及其他——寫在胡刻〈通鑒〉影印出版的時候》,見拙著《通鑒版本談》)。

我想正是由于大都城里的雕版印刷業不夠發達,才會出現像《關大王單刀會》的作者關漢卿雖然生活、居住在大都城里(元鐘嗣成《錄鬼簿》卷上),可建陽書坊卻宣稱它所依據的底本是“古杭新刊的本”的情況,即可據此推測關漢卿在大都城里寫成的《關大王單刀會》,其雕印成書卻首先發生在杭州。不然的話,標稱“大都新刊的本”豈不顯得更加權威、對讀者也更有號召力?

翻檢元人鐘嗣成記錄元代雜劇、曲詞作家的《錄鬼簿》可知,這些作家的籍貫和生活地域主要有兩處,一處是大都,另一處是杭州。

杭州既是重要的文化中心,還是座市民生活異常豐富的城市,同時又是全國其他地區哪兒都無與倫比的雕版印刷中心,所以作者云集此地,理所當然。

《錄鬼簿》卷下記載元曲作家顧德潤“字君澤,道號‘九山’,淞江人,以杭州路吏遷平江。自刊《九山樂府》、《詩隱》二集,售于市肆”。雖然他自刻己作的地點是杭州、還是蘇州(案蘇州于元為平江路)沒有交待清楚,但綜合考慮市民文化的氛圍和雕版印刷的發達程度等因素,還是做杭州路吏時刻印的可能性更大。按照這樣的理解,這位顧公既寫又刻還賣的做法,很好地體現出對于雜劇和曲詞來說,杭州城在創作和傳播這兩方面都具有巨大的地理優勢。

大都城里的雜劇和曲詞撰寫者,如關漢卿、庾天錫、馬致遠、王實甫等,都是聲名卓著的大家,因而他們的作品若是標作“大都新編”,就顯得相當合理。如《古今雜劇三十種》中的《大都新編關張雙赴西蜀夢》,乃關漢卿撰著,就是如此。

《古今雜劇三十種》中另外兩種“大都新編”的作品,一種是《大都新編楚昭王疎者下船》,一種是《大都新編關目公孫汗衫記》。前者作者鄭廷玉,彰德(今河南安陽)人;后者作者張國賓,《錄鬼簿》載其名作“國寶”,乃大都人,為“教坊勾管”(元鐘嗣成《錄鬼簿》卷上。案《錄鬼簿》著錄該劇名稱為《相國寺公孫汗衫記》)。

元教坊司“掌承應樂人”,下轄興和署與祥和署都置有“管勾”官(《元史》卷八五《百官志》一),故張國賓之“教坊勾管”疑屬“教坊管勾”之誤。張國賓不僅生在大都,活在大都,還在大都城里的教坊司任職,其新撰劇目在建陽書坊刊刻成書,故題作《大都新編關目公孫汗衫記》(“關目”二字在此乃劇情之義)。《大都新編楚昭王疎者下船》作者鄭廷玉雖然不是大都人,但彰德距離大都很近,他很可能是在大都生活,故所著《楚昭王疎者下船》才會被冠以“大都新編”字樣。

以上述認識為基礎來看題作“大都新刊關目的本”的《東窗事犯》,其作者孔文卿系平陽(今山西臨汾)人(元鐘嗣成《錄鬼簿》卷上),雖然士履不詳,但同鄭廷玉一樣,也可能嘗在大都生活。試看孔文卿在《錄鬼簿》中只著錄《東窗事犯》這一個劇目(案乃記作《秦太師東窗事犯》),大名鼎鼎的關漢卿身下則記有五十八個劇目,其《關大王單刀會》卻首刊于杭州而不是他所生活的大都,所以我非常懷疑“大都新刊關目的本東窗事犯”這一題名中的“大都新刊”很有可能是“大都新編”的訛誤。蓋建陽書坊刻書相當顢頇,出現這樣的筆誤,殊不足怪。這樣的推論雖然缺乏更有力的證據,但至少我們現在可以本著“孤證不立”的原則,慎重對待這“大都新刊”四字,以后再更進一步深入探討,不宜僅僅依據這一點就認定當時大都城里已經刊刻并售賣雜劇劇本。

像雜劇這樣的通俗文學作品在元大都雖然還沒有看到刊刻印行的清楚跡象,但建陽永順堂刊刻的這批唱本既然清楚印有“北京新刊”字樣,按照一般的邏輯,我們就有理由推定,在永順堂此番刻印之前,北京城里業已先行刊刻過這批唱本。這批唱本中的《新編全相說唱足本花關索出身傳》前集末頁有牌記題“成化戊戌仲春永順書堂重刊”,這一個“重”字已經清楚說明永順堂刊刻這批唱本乃是依據舊本重雕,而這個被用作底本的舊本,就應刊刻于北京。——竊以為只有這樣,才能對書中這些刻書牌記做出合理的說明。

福建建陽永順堂書坊所刻“說唱詞話”上的“重刊”牌記(據國家圖書館等編《第一批國家珍貴古籍名錄圖錄》)

值得注意的是,依據書中牌記,我們可以知道,建陽永順堂重刻這些唱本乃發生在成化七年至十四年之間(“成化戊戌仲春永順書堂重刊”的“戊戌”即成化十四年),這意味著作為其底本的北京初刻本,最有可能刊刻于成化初年。聯系前文所說明朝出版業從成化年間開始活躍的情況,北京有書坊來刻印這種通俗文學作品,也不會是一個偶然的現象——它應該是明代中期雕版印刷業整體發展過程中的一個重要環節,而前文所述明弘治十一年金臺岳氏刊本《奇妙全相注釋西廂記》,就是在北京城里的書坊業已刻印此等“說唱詞話”的基礎上發展起來的。從另一方面來看,書坊刻印這樣的唱本,當然要向庶民大量售賣。

需要特別說明的是,認定這一點,對我們合理認識這類“說唱詞話”起源的地域等文化史問題,是具有重要意義的,并不簡簡單單地只是這批書籍的雕印地點問題——就像所有歷史事物的研究一樣,呈現在我們面前的每一個具體問題,背后都有深奧復雜的背景。至于能不能看破,首先需要耐心細致地澄清基本的歷史事實,其次還需要具備廣闊而又豐富的歷史知識。這兩點哪一點說起來都很簡單,都很容易,但要真正做好,卻需要付出極大的努力,而且還需要終生不懈,一直付出。

金臺汪諒書鋪所刊《文選》及附刻售書廣告(據北京圖書館編著《中國版刻圖錄》)

稍后至嘉靖初年,我們在“正陽門內西第一巡警更鋪對門”,又看到一個由“汪諒”家開設的“金臺書鋪”。汪諒書鋪刊刻的《文選》,附有一頁售書的廣告。除了本家翻刻、重刻的古籍書目之外,還特地注明該店另有“家藏今古書籍”出售,只是在此“不能悉載”。這讓我們清楚知悉,這個“金臺書鋪”實際銷售有大量本家刻本之外的書籍,是家標準的書肆。汪諒這家書肆雖然設在正陽門內,但它位于正陽門的西側,若不考慮城墻阻隔的話,與琉璃廠的直線距離也相距不遠。

看上面這張書影中汪諒書鋪刊刻的售書廣告,有一個細節很值得我們注意:這就是汪家大肆標榜所刊行的書籍都是依據宋元版或古版做底本。大家看一看,這與刊行元雜劇的建陽書坊標榜“大都新編”或“古杭新刊”以及明代建陽書坊永順堂標榜其底本系“北京新刊”是不是如出一轍?歷史研究就是這樣,真相就存在于細節之中,而每一項看似微不足道的細節,都體現著宏大的歷史脈動。

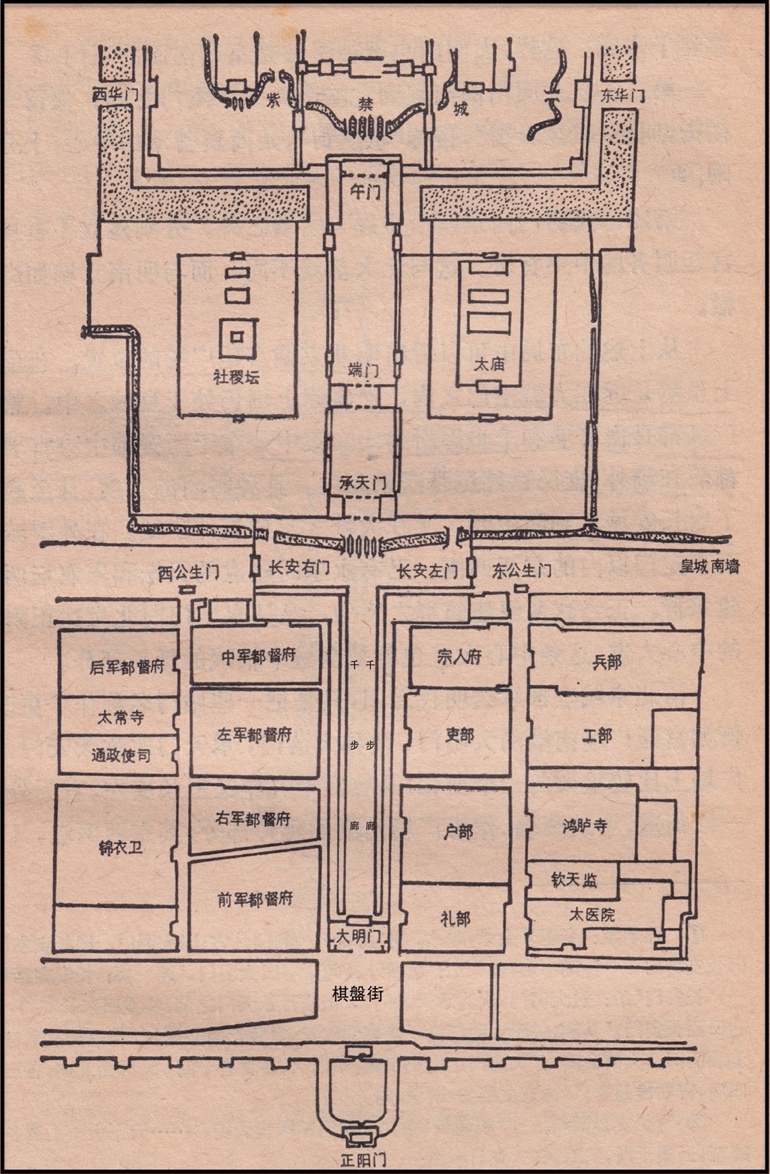

看一眼下面這幅《明北京城午門至正陽門區域平面示意圖》,大家可以更直觀地了解,不管是元代“在省前東街”的“文籍市”,還是明代位于“正陽門東大街東下小石橋第一巷內”的“金臺岳氏”,或是位于“正陽門內西第一巡警更鋪對門”的“金臺汪諒”之“書鋪”,或居東或居西,或門里或門外,都離正陽門(元麗正門)不遠。

明北京城午門至正陽門區域平面示意圖(據侯仁之《天安門廣場:從宮廷廣場到人民廣場的演變和改造》及《北京舊城平面設計的改造》改編,兩文見侯氏《歷史地理學的理論與實踐》)

到了萬歷年間,開始有人直接記述北京城中書肆的分布狀況,做出這一重要紀錄的人,就是諳熟于四部典籍的學人胡應麟:

凡燕中書肆,多在大明門之右及禮部之外,及拱宸門之西。每會試舉子,則書肆列于場前。每花朝后三日,則移于燈市。每朔、望并下澣五日,則徙于城隍廟中。燈市極東、城隍廟極西,皆日中貿易所也。燈市歲三日,城隍廟月三日,至期百貨萃焉,書其一也。凡徙,非徙其肆也,輦肆中所有,稅地張幕,列架而書置焉。若綦繡錯也。日昃復輦歸肆中。惟會試則稅民舍于場前,月余試畢賈歸,地可羅雀矣。(胡應麟《少室山房筆叢》卷四《經籍會同》四)

昔人論述北京書肆,普遍“以此段資料為最早”(張涵瑞《琉璃廠沿革考》,見孫殿起《琉璃廠小志》第一章《概述》),所說雖不甚確切,但胡應麟此說確實是關于北京書肆較早的系統性描述,值得充分重視。

這段記述文字較長,所講述的書籍銷售形式,可以分為如下兩大類。

一類是特定日期的交易,即所謂定期市,其中又包括:(1)每年春天二月專門為會試舉子設置的專場,“每會試舉子,則書肆列于場前”(朝廷舉行會試的具體時間,是二月的初九、十二、十五三天)。(2)每年花朝節(二月十五日)后三日,則移至燈市售賣。(3)每月朔、望并下澣五日,則遷移到城隍廟中售賣。(4)在燈市最東端和城隍廟最西端,是在正午時分前后進行貨物交易的地方。燈市的交易活動每年舉行三天,城隍廟的交易活動每月舉行三天,到時候百貨萃集,其中也有書。——這里所說售賣活動的遷移,并不是說挪移書肆,而是搬運肆中書籍,另行租借地面搭棚子,再在里面安放書架,把書擺出來賣,看上去就像各種彩色絲綢錯置其中。到臨近夕陽西下的時候,再把這些書運回書肆。只有在會試時節售書,是租借民房,在考場前銷售,前后持續一多月。考試完畢,就打包回肆,無人再光顧此地(在這種定期市上,應該還有并沒有固定書肆的售書商販)。

看到這種定期市的設置,大家一定會問,這些搬來搬去的書籍,擁有它們的書肆又是怎么一回事兒呢?——這就是胡應麟記述的另一類書籍的銷售形式:常設不動的書肆,也就是大家心目中“正常”或者說“普通”的書店。

按照胡應麟的說法,當時在北京城中,這種常設書肆集中分布的地域有二,即“多在大明門之右及禮部之外,及拱宸門之西”。這里提到的首要之區——“大明門之右及禮部之外”,顯然是自從元朝以來就“在省前東街”的“文籍市”的延續。

所謂“大明門之右”,應該是面向大明門以定左右,故“大明門之右”同“禮部之外”實際上是連為一體的,只不過是在元朝舊有的分布區域之外又向外有所擴展而已。前面提到的弘治十一年冬刊刻《奇妙全相注釋西廂記》的“正陽門東大街東下小石橋第一巷內岳家”書坊,同這個區域也相互毗鄰。

若是再聯系前面所說位于“正陽門內西第一巡警更鋪對門”的汪諒“金臺書鋪”,換一個角度來加以概括的話,可謂這些書肆都位于正陽門附近。這種情況告訴我們,元麗正門亦即明清正陽門、也就是現在北京市井語言中的前門附近,從北京這座城垣最初建立的元朝起,就一直是城中書肆最為集中的區域,是全城的圖書銷售中心。

至于胡應麟講的“拱宸門之西”,則是一個需要略加考證的地點(通讀《少室山房筆叢》這條記載,竊以為“及拱宸門之西”或為“又拱宸門之西”的訛誤)。所謂“拱宸”,或書作“拱辰”,字面語義沒什么差別,可不管怎么寫,它實際上不是個門名,明人陸容記其原委云:

東西長安門通五府、各部處總門,京師市井人謂之“孔圣門”。其有識者則曰“拱辰門”,然亦非也,本名“公生門”。予官南京時,于一鋪額見之。近語兵部同僚,以為無意義,多嘩之。問之工部官,以予為然,眾乃服。(明陸容《菽園雜記》卷二)

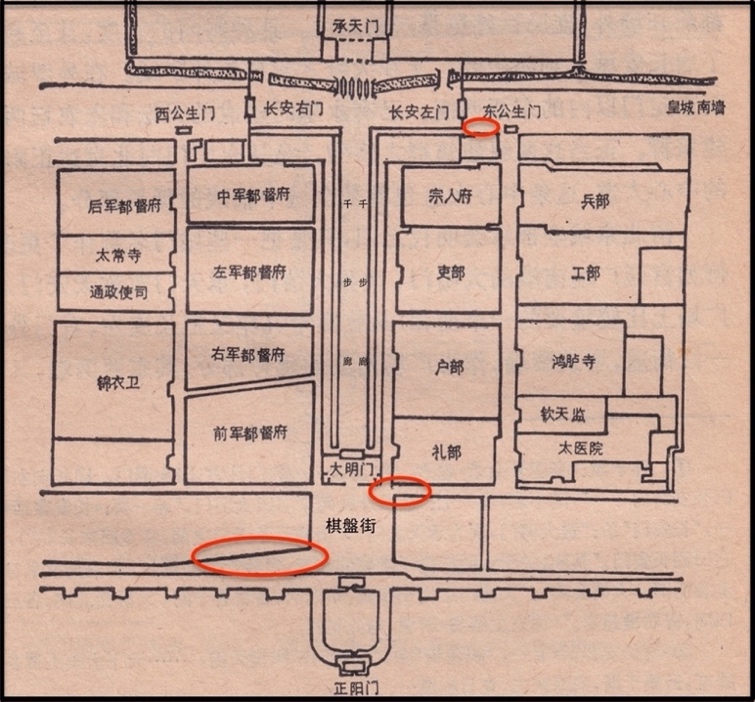

所謂“拱宸門”本來是叫“公生門”,經陸容這么一講,才真相大白。這個“公生門”,在前面那幅《明北京城午門至正陽門區域平面示意圖》上是有清楚標繪的。不過“公生門”不只一座,而是有相互對應的東、西兩座。其東、西兩座公生門,乃分別通向“各部”和“五府”(中、左、右、前、后五軍都督府),都是朝廷直屬的核心權力機構。

朝廷把出入這兩個區域的正門名作“公生門”,乃是取自《荀子》“公生明,偏生暗”之義,標榜公正為民以明察事理。可這公正為民之意你倒是南向天下百姓表曝一下呀,它卻北對宮城,做戲也只做給御座上的皇帝老兒看,“公生門”其實就是“忠生門”。

胡應麟所說“拱宸(辰)門之西”的書肆,沒有說請到底是在東公生門之西,還是在西公生門之西。考慮到西公生門之內的衙署主要是中、左、右、前、后五軍都督府和錦衣衛等,管的是粗人,干的是粗活,沒必要多讀書,書讀多了還不容易發雄威、下狠手,所以在它的大門口設書肆,不會有多少買賣。相對而言,東公生門內主要是中書省屬下的吏、戶、禮、兵、工諸部和鴻臚寺、欽天監、太醫院、宗人府等機構的辦公地點,里面坐著的都是些高級文化人,干的也都是斯文事兒,此等職事都需要讀書,而且大多數人也會比較喜歡讀書。所以我以為所謂“拱宸(辰)門之西”指的應該是東公生門西面的路邊。

由于空間的限制,設在這里的書肆規模不會很大,數量會更為有限。還有鑒于這里的特殊位置,普通民眾一般也不會前來購書。同“大明門之右及禮部之外”那個書店分布區相比,東公生門邊上的這些書肆,規模顯然要小很多。如果把這樣的情況標示在前面那幅《明北京城午門至正陽門區域平面示意圖》上的話是,情況將如下圖所示:

明北京城主要書肆分布區示意圖

對“拱宸門(公生門)之西”和“大明門之右禮部之外”這兩處書肆的關系,還需要再稍加說明。因為看了上面這幅《明北京城主要書肆分布區示意圖》后,喜歡動腦筋的人或許會想:“禮部之外”這處書肆既已存在,中書省屬各部等官員自然可以來這里買書,何必還要在東公生門之西那么憋屈的地方再另設一處書肆?根據前面所引《大元一統志》記載的情況可知,這些衙署所在的五云坊雖西臨“大內前左千步廊”,但在這面的坊墻上并不開門,而是“坊門在東”。與此相對應的是,所謂“五府”等衙署所在的萬寶坊,也是“坊門在西”而不在千步廊一側,這就是西公生門(趙萬里校輯《元一統志》卷一)。《大元一統志》特別強調中書省下各部所在的五云坊“坊門在東”,而我們在明代實際看到的卻是在千步廊東方朝向北側開設的坊門。千步廊兩側的設置,可以說大體上是明承元制,這意味著在五云坊這片區域,實際上只有北側這一處坊門——東公生門,禮部雖然南臨街道,可在那一側是沒有坊門可以出入的;至少當時的官員并不經由南側出入。就是基于這一情況,才會產生東公生門西側那處狹小的書肆分布區。

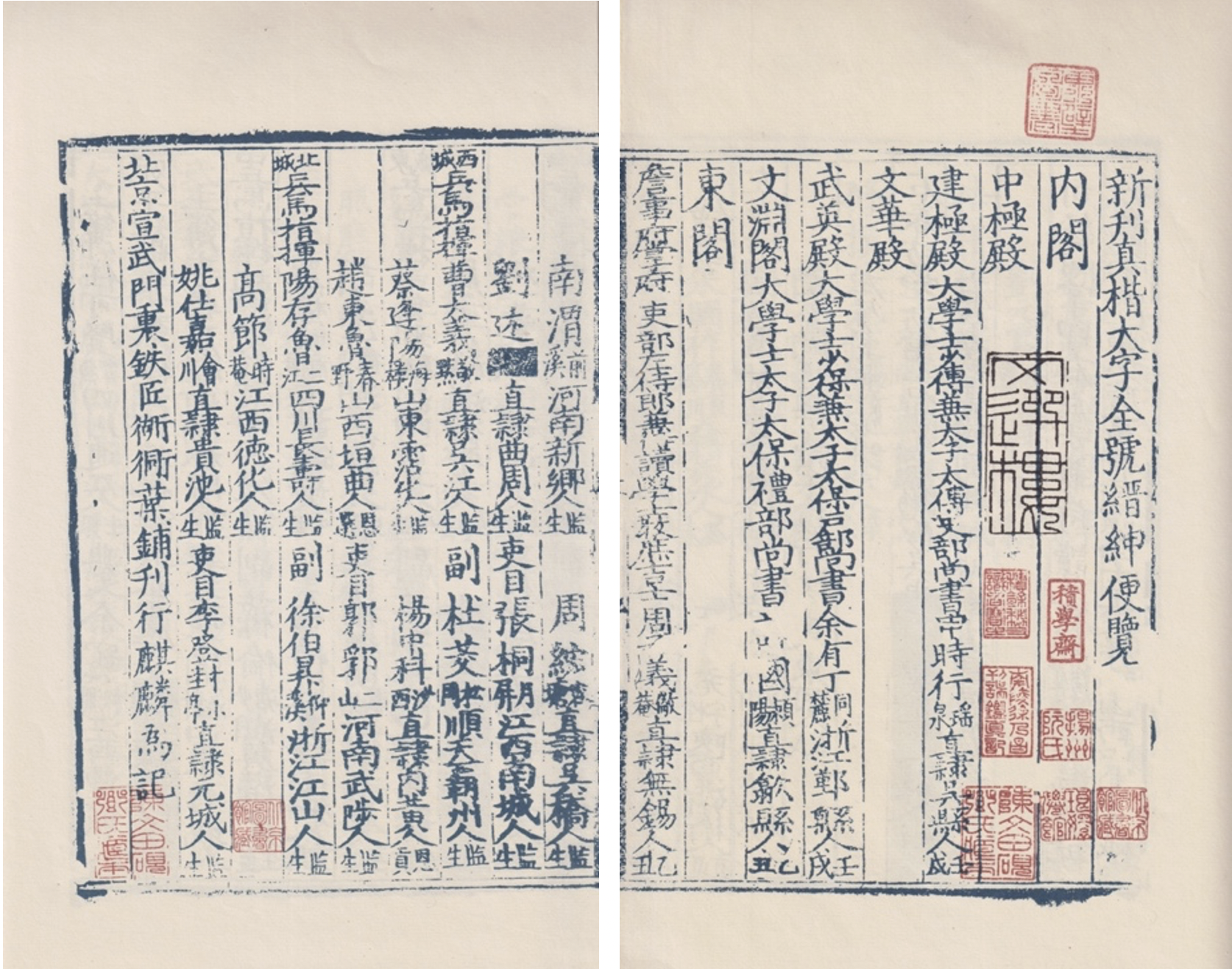

宣武門內鐵匠胡衕葉家書鋪刊售藍印本《新刊真楷大字全號縉紳便覽》(據《中華再造善本》叢書影印本)

北京內城南面,正陽門向西,為宣武門。在宣武門內,也有一些既刻書、也賣書的書坊,當然也不妨稱作書肆。比如有一家刊印縉紳錄的葉氏書坊,就留給今世一冊他家的產品,名曰《新刊真楷大字全號縉紳便覽》。這冊《新刊真楷大字全號縉紳便覽》雕版于萬歷十一年冬而發行于翌年春季,在這里引起我注意的是,刊印它的葉氏書坊位于“宣武門里鐵匠胡衕”。

這種縉紳錄(或如葉氏書坊這冊所見,稱作“縉紳便覽”等)是明后期至有清一代普遍印行的現任官僚名錄,隨著官場的人事變遷,一年之內會在春夏秋冬四季各編印一次,社會需求很廣,因而發行量很大。刊行這種縉紳錄的書坊,一定會同時零售牟利,其性質就像中國雕版印刷術初興時期的唐朝書坊印行歷日售賣一樣。所以這葉家必然也是一家賣書的書鋪。值得注意的是,宣武門內這一位置(案清朱一新《京師坊巷志稿》卷上記鐵匠胡衕分東、中、西三段,而東鐵匠胡衕東抵宣武門大街),不僅同正陽門內的書肆區密邇相鄰,同清代琉璃廠書肆的空間聯系也更加近密。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司