- +1

交響樂對歌劇院的重要意義

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

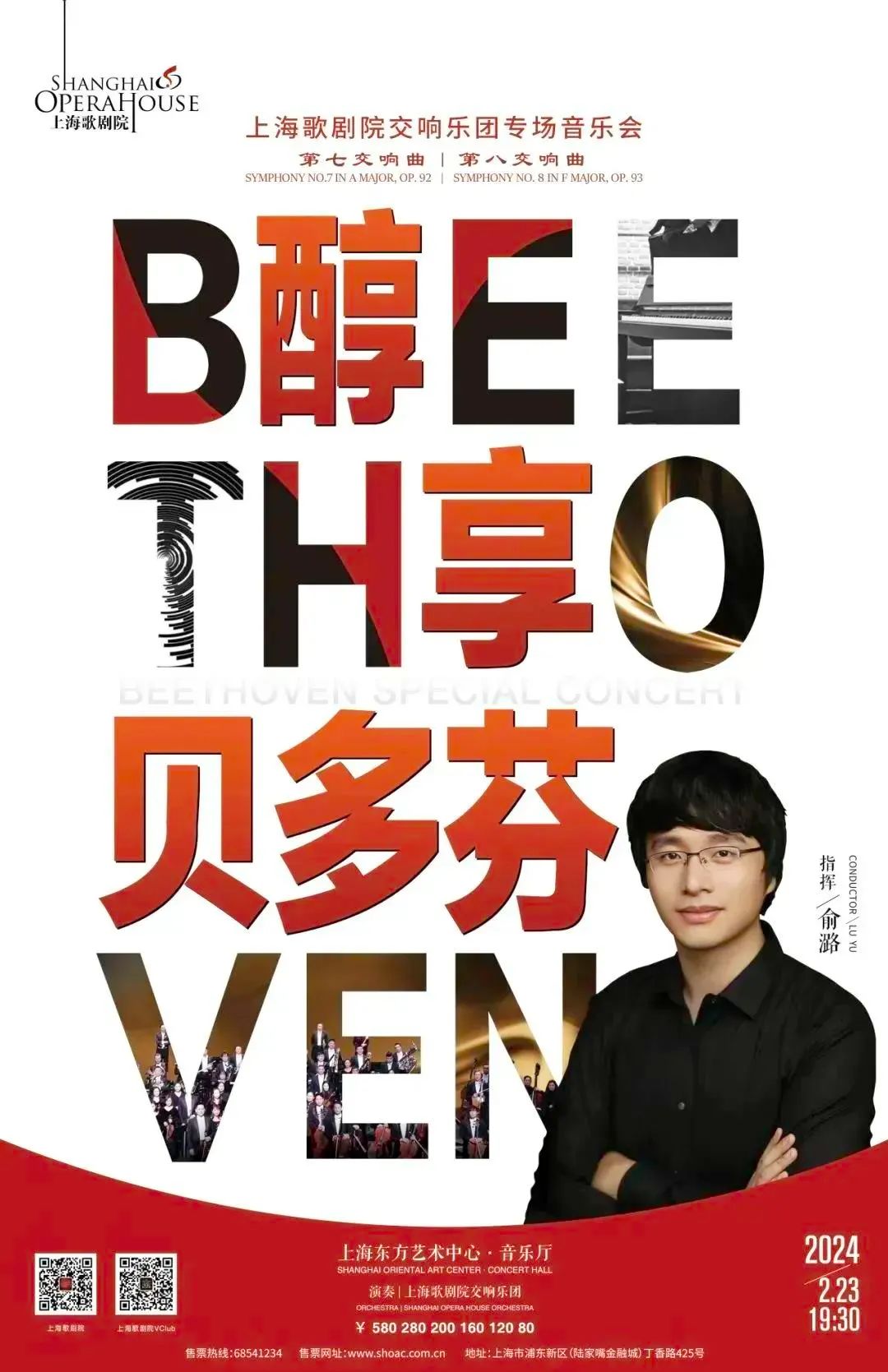

2月23日,青年指揮家俞潞在上海東方藝術中心執棒上海歌劇院交響樂團,獻演了一場貝多芬專場音樂會。“樂圣”的《第七交響曲》和《第八交響曲》上下半場背靠背亮相,既尊重歷史風俗,還展示了俞潞青春肆意的指揮風范,也盡顯一支以歌劇院命名的樂團在演奏交響樂時的能量。

音樂會海報

以全場貝多芬亮相需要的不僅是勇氣,還有實力。這是因為貝多芬的音樂尤其是九部交響曲,大凡有準備的聽眾都是耳熟能詳,光是錄音典藏范本就不計其數,更不要提音樂會現場由各大國內外名團指揮大家帶到滬上舞臺的經典演繹。這就讓每一位指揮和每一支樂團在演奏貝多芬交響曲時都無形之中背負著被版本比較的巨大歷史負擔,所謂“沒有比較就沒有傷害”。

再者,作為貝多芬晚期三部交響曲的代表作,“第七”和“第八”有著成熟的音樂語匯,類似規模的樂團編制卻稍有不同的音樂氣質。兩首交響曲,除了個別樂章,整體雙雙洋溢著貝多芬輕松戲謔的氛圍,這在作曲家的晚期作品中并不多見。《第七交響曲》偏重舞蹈性,被瓦格納譽為“舞蹈的神化”;第八交響曲模仿當時時新發明的節拍器,以幽默感著稱。處理好這兩首風格近似卻氣質迥異的作品,把握其趨同和特質的方方面面,是任何指揮及樂團同場演出這兩首作品時的難題。

有趣的是,俞潞和上海歌劇院交響樂團所面臨的還是個歷史難題。1814年2月27日在維也納的一場音樂會中,貝多芬《第八交響曲》迎來首演,同場另演出了《第七交響曲》。把兩首全新出爐的交響曲放在同場競技,其實也是給第一次聆聽這兩首作品的聽眾出了一道“沒有比較就沒有傷害”的難題。音樂會結束后,大部分現場聽眾都偏愛“第七”,話傳到貝多芬耳里,他以一句“那是因為第八更好”暴擊了趨勢的審美,亮出固執的叛逆,捍衛了自己的尊嚴。

俞潞通過這場音樂會,也捍衛了自己在指揮貝多芬方面的威信。近幾年來,他似乎在往貝多芬演繹權威的方向鉚勁努力,且每隔兩年都會有爆點迸發。2020年是貝多芬誕辰250周年,他指揮寧波交響樂團連續五天以五場音樂會演完貝多芬九首交響曲,創下了本土樂團的奇跡。2022年2月26日,他臨危受命替許忠救場,在北京國家大劇院指揮北京交響樂團同樣以先是“第八”后是“第七”的組合獻上兩首交響曲的專場音樂會。

這些寶貴的實戰經驗,加之敏銳的與生俱來的洞察力,賦予了俞潞精妙的指揮技藝。2月23日的音樂會,他時而像他的恩師小澤征爾用雙手指揮,時而從沒有譜子的譜架上舉起指揮棒,用顯然沒有對著鏡子練過的可能并不討人喜歡的動作從樂隊中勾勒出極具精氣神的貝多芬。磅礴的編制是俞潞指揮貝多芬的一大看點,熾熱的情感和火熱的節奏亦是俞潞的招牌之一。他對聲部間的平衡有著極佳的掌控力,處理樂句的過渡渾然天成,控制音樂的起伏恰到好處。上海歌劇院樂團亦不負眾望,中提琴和銅管聲部堅挺發力,在中國樂團偏向薄弱的中低音區發揮穩健,效果喜人。

除了向歷史致敬,我以為這場音樂會有若干現實意義。

其一,這是俞潞以上海歌劇院首席客座指揮的身份,指揮這支樂團的就任音樂會。2022年2月,俞潞被任命為上海歌劇院首席客座指揮,揭開了這位青壯派指揮在國內樂團的領導力序幕。就任音樂會以他的拿手兼招牌“菜式”亮相,先聲奪人,前途無量。

其二,上海歌劇院的樂團作為中國為數不多的歌劇院樂團,自然在西洋和中國歌劇演出中當仁不讓,堪為中流砥柱。值得一提的是,具有國際聲望的樂團,不管是美國紐約大都會歌劇院樂團,還是德國柏林國立歌劇院交響樂團、德累斯頓國立歌劇院交響樂團、亦或是維也納愛樂樂團(維也納國立歌劇院交響樂團),都是歌劇和交響樂兩手抓,樂池和舞臺上兩手硬。俞潞的出現,相信有助于進一步提升交響樂在歌劇院樂團曲目中的權重。歌劇院樂團不僅要“兩條腿走路”,還要走得穩,走得快。

其三,俞潞的這場音樂會也留下一個大大的懸念。貝多芬《第九交響曲》于1824年5月7日首演,今年恰逢這首交響曲首演兩百周年紀念。俞潞以“第七”和“第八”同場托出,會否接下來用兩百周年紀念版“第九”再下一城,同時紀念對其有恩,也是在中國以指揮貝多芬“第九”見長,前不久剛剛去世的日本指揮家小澤征爾?

不管如何,貝多芬的音樂總是正能量滿滿,青春值漫漫。希望在上海的舞臺上聽到更多獨具特色的貝多芬,希望能有更多的樂團在滬上演出貝多芬,也希望俞潞更頻繁地現身申城舞臺指揮貝多芬。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司