- +1

MBTI測試到底靠不靠譜?

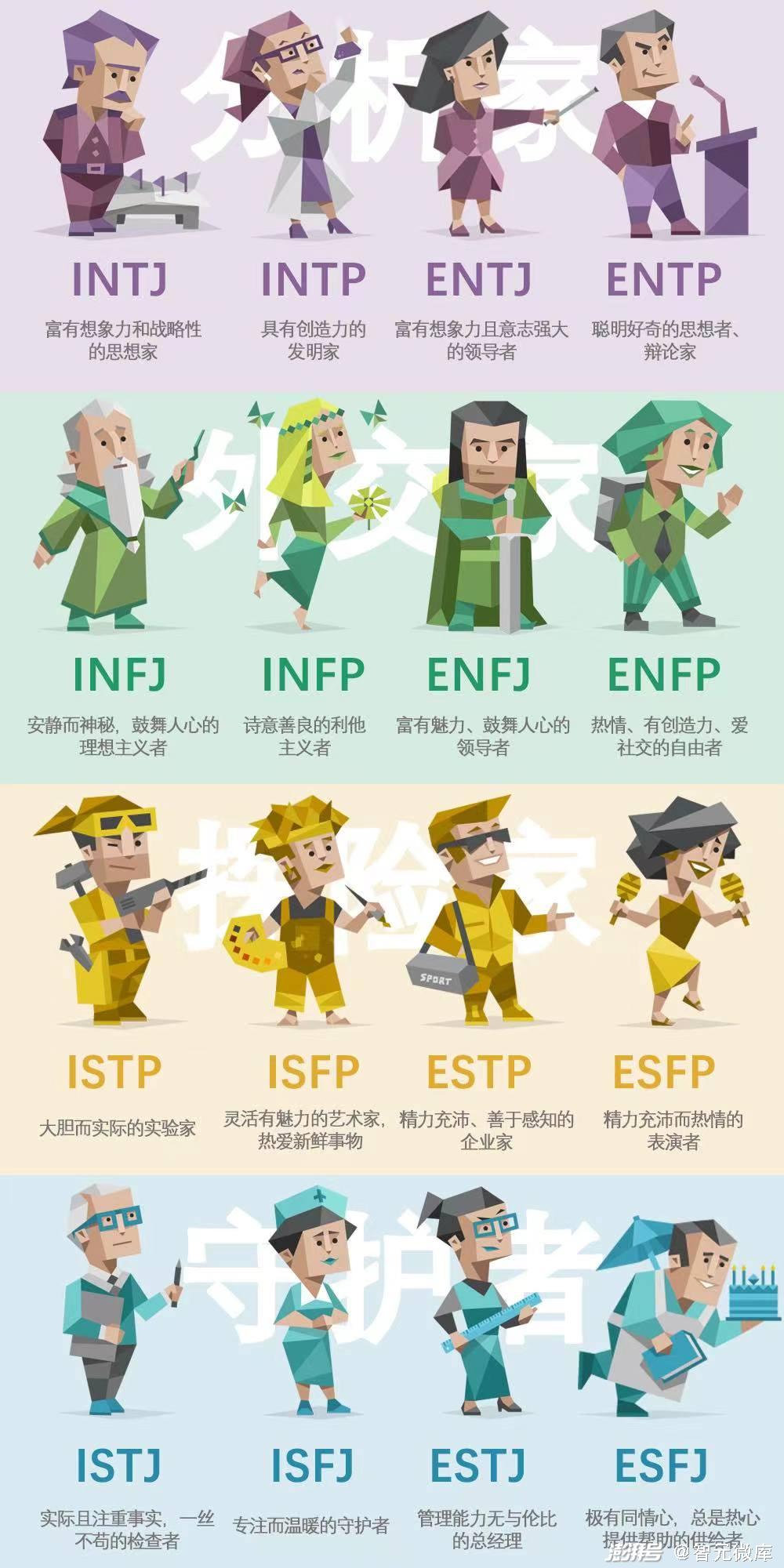

MBTI測試已經成為年輕人社交的敲門磚,“i人”、“e人”的性格劃分讓大家有了心理歸屬感。

“本人INFJ,在線尋找一個有禮貌的ENFP交朋友”“INTP想要多來點人類觀察樣本”“ENTP來講地獄笑話啦!”

與其他人格測試不同,MBTI操作簡易、測試結果更為直觀,往往不需進一步的解讀與思考,所見即所得。但MBTI測試到底靠不靠譜?人真的可以通過幾十道題的測試就歸納總結出自己的完整人格嗎?

MBTI測試基于榮格的人格理論,是人格測驗中一個應用非常廣泛的工具,但人格心理學的研究者一直對MBTI存有爭議。比如人格和心理特點是否可用16種類型進行劃分,有的學者認為這樣的心理測試分類方式是非常簡單且粗暴的。

心理測試的起源

心理測試產生于19世紀,是應用心理等創立的基礎。心理測試的發明起初并非出于科學研究的目的,而是為了服務于公共教有。19世紀下半葉,各國政府首先開始普及初等教育,然后開始實行義務數育。實行義務教育的動機是為了滿足新興工商業對受過較高教育的勞動力的需求,也是由于政府想控制公民思想。

法國的一位教育部長說:“我們絕不能接受人民的教育成為私人產業”。教育將繼續由國家壟斷,抵制教育券(vouchers)等私有化計劃。隨著兒童進人新的學校,建立成績標淮,根據這些標準評價學生,并衡量兒童心理能力的差異成為普遍的做法。

實驗心理學研究的是普通人的心智,認為個體差異是由誤差導致的,需要通過細致的實驗控制來減少。而心理測試則直接關注并仔細測量個體差異。對于心理測試來說,不存在標準心理,只存在平均數據。

早期的一些心理測試是以顱相學為基礎的,它從加爾那里繼承了確定心理和個人能力差異的目標。顱相學的流行預示了未來心理測試的發展,從人員選拔到婚前咨詢,特別是在美國,顱相專家試圖用他們的方法來促進教育改革。然而,顱相學終因無效而失寵。

心理測試提供了一種具體的方法,使得心理學可以應用于各種領域,從教育開始,很快就發展到人事管理和人格評估等領域。心理測試,已經成為一種重要的社會力量,人們的教育和職業道路都會受到心理測試分數的影響,有時這種影響甚至是決定性的。

人類不是機器,不可以被完全測量

如果人的心理特性和人格特點可以僅僅用十幾道題就完全測量,那么和機器有什么區別?

一些網上的MBTI測試,為了讓受測者能在短時間內獲得測評結果,甚至會大幅縮減測評題目數量,這樣也會增加測評結果的誤差。

如果你可以和一臺機器對話,甚至無法分辨對方是不是一臺機器,那么可以認為這臺機器是在思考嗎?

應該把人類看成機器人,還是看成有目的、有價值有希望、有恐懼、有愛的行動主體?

托馬斯·哈代·黎黑在《人類心理3000年》一書中寫到,幾篇倡導行為主義的論文中出現了一個值得注意的地方一一將行為主義在機能主義中的過去與在認知科學中的未來聯系到了一起,詹姆斯的“自動情人”就是一個例子。

在將行為主義與人文主義進行對比時,拉什利指出:“對行為主義最根本的一個反對意見是,它無法解釋極其重要的、關于個人品質的體驗”,這一反對意見“在詹姆斯關于自動情人’的論點中非常明顯”。

亨特( Hunter,1923) 同樣考慮了姆斯對行為主義可能的反對意見:行為主義聲稱一個人的愛人是一臺自動機,一個人會真正愛上一臺機器嗎? 拉什利說,對體驗的描述“屬于藝術,而不是科學”。亨特打消了人們對能否愛上一臺機器或被一臺機器所愛的擔憂,認為這一擔憂只關乎與信仰相關的“審美滿足”,而與科學真理無關。

總之,MBTI測試可以幫我們更好地了解人的性格特征,但不能僅以單一的測試結果,就推斷一個人的心理特征。要想真正考察一個人,必須用多種方法、從多個角度來考察,再用心理測試結果進行輔助分析,這樣才可能得出一個比較可靠、客觀的結果。

本文摘自《人類心理3000年:從荷馬史詩到人工智能》,作者黎黑以精準流暢的筆觸和深邃的洞察,將人類幾千年來的心靈探索之旅娓娓道來,巧妙連綴起千年之前的思想與當下心理學的重要議題。同時,本書還將心理學思想的發展融入科學革命、啟蒙運動、進化論發現、認知科學興起等社會、經濟和政治變革的歷史背景中,探究這門學科是如何在不同的時代與文化和社會相互塑造并相互影響的。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司