- +1

香港巴塞爾展會總監樂思洋:不僅是藝術交易,更期待藝術盛會

澎湃新聞獲悉,2024年巴塞爾藝術展香港展會(以下簡稱“香港巴塞爾展會”)將于3月28日至30日在香港會議展覽中心舉行,預展日期為2024年3月26日及27日,今年的展會將回歸至疫情前的規模。

近日,《澎湃新聞·藝術評論》(www.kxwhcb.com)于上海專訪了香港巴塞爾展會總監樂思洋,她認為,展會的目標不僅僅是交易,而是要呈現一個世界級的藝術盛會。

2023年,香港巴塞爾展會現場

據悉,2024年的展會有來自40個國家及地區的243家畫廊參展,參展藝廊數目相比2023年增加了66家,展會將通過五個展區,以及與本地藝術機構合作,呈現出了多元的藝術之聲,并成為對話、發現和文化交流的平臺。

其中,專門為大型作品而設的策展展區“藝聚空間”將展出16件大型裝置作品;由畫廊于展位內策劃主題展的“策展角落”展區將呈現33個項目,項目數量為展會史上之最。免費向公眾開放的“與巴塞爾藝術展對話”與“光映現場”將于香港會議展覽中心的專設演講廳進行。觀眾在參與引人深思的討論之余。此外,由巴塞爾藝術展及M+委約創作的楊福東全新場域特定作品“建筑電影”將于3月22日起在 M+幕墻放映,為公眾締造引人入勝的藝術體驗。

2023年3月22日,巴塞爾藝術展香港展會在香港會展中心舉行。

近日,《澎湃新聞·藝術評論》于上海專訪了巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋。她出生于中國內地,成長于中英兩地,擁有佳士得美術學院現當代藝術碩士學位和倫敦大學巴特萊特建筑學院城市規劃、設計及管理學士學位。

樂思洋于2012年加入巴塞爾藝術展,2022年11月獲巴塞爾藝術展香港展會總監任命,在此之前,她負責管理巴塞爾藝術展大中華區的業務發展,以及香港展會的展會策略和畫廊聯系。2020年,她統籌了巴塞爾藝術展香港展會首個“藝薈香港”項目,在疫情期間為藝術行業人士重新構建交流的平臺。

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋

澎湃新聞:今年是巴塞爾藝術展香港展會第二個十年的開始,過去十年經歷了怎樣的發展和挫折?第二個十年定位上的新目標是什么?

樂思洋:我覺得第一個十年是巴塞爾藝術展香港展會這一品牌打入亞洲的開端,香港本身的發展也是飛躍性的。回憶2013年,巴塞爾藝術展剛入駐香港時,當時整個生態圈還比較基礎,有一些畫廊、藝術團體和藝術家,但策展人還不多,藝術機構也可能與傳統藝術領域更接軌。當時比較成型是香港藝術館,只是規模不如現在。

快進十年到2024年,香港的藝術面貌有了很大變化、當代藝術板塊也非常強勁,包括了香港故宮文化博物館、M+、戲曲中心等構成的西九文化區,以及以全新面貌亮相的香港藝術館,加之K11 Art Foundation等的助陣,對香港藝術生態的構筑有很大幫助。香港也有很多藝術家空間,像是隱藏在深水埗黃竹街舊樓中的Current Plans,還有一些更小的,我們還沒有留意到藝術空間。總之,目前香港的藝術生態成熟且多元。

西九文化區鳥瞰

就整個亞洲地區而言,短短十年,很多地區都有自己的博覽會和雙年展,藝術環境均已與國際接軌,也吸引了非常多的國際藝術工作者。就巴塞爾藝術展香港展會而言,現在是一個信心的“再度確認”。重新肯定我們當初來到香港和亞洲的信心。

如果說,第一個十年,巴塞爾藝術展香港展會是搭建和鞏固東西方交流的橋梁,那么第二個十年就是更好地運用這個橋梁。我們也希望不僅僅學習西方藝術產業的模式,更重要的是重新審視自己,從而反向輸出,讓西方也學習我們自有的藝術模式,互相了解和看到。

香港M+博物館

澎湃新聞:近年來香港的藝文活動越來越受到世界的關注。目前香港的藝術生態是怎樣的?如何看待藝博會與美術館的關系?巴塞爾藝術展香港展會如何與本地有著互動?

樂思洋:正如我之前陳述的,現在香港的藝術生態以國際要求看也是比較完善的。商業和公共板塊無縫連接。我們覺得,巴塞爾藝術展香港展會是這個生態圈中比較中心的平臺。雖然展會是一個商業平臺,是一個以畫廊為中心的藝術博覽會,但更注重與畫廊和藝術家共同成長的關系,所以在藝術教育和藝術普及方面下了很大功夫。比如,我們著重培養的,并非是以投資為目的的藏家。我們著重培養的藏家群是真正熱愛藝術,并且也會投資于對藝術家培養的環節當中,助推整個藝術生態圈的更進一步的完善,也是我們接下來的目標。

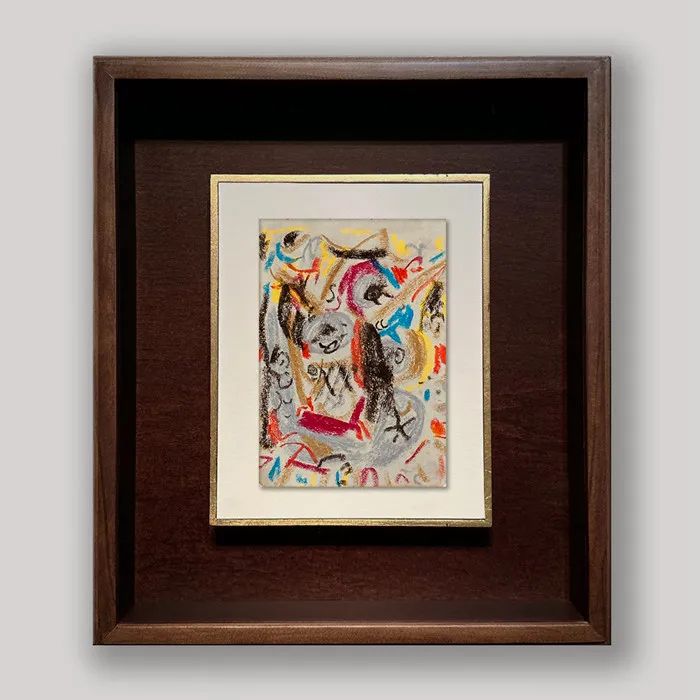

吳大羽,《無題》,圖片由大未來林舍畫廊(Lin & Lin Gallery)提供.

我們與美術館和機構也有著長期的合作,比如,Para Site、亞洲藝術文獻庫(Asia Art Archive)、CHAT六廠紡織文化藝術館。今年,我們與M+達成了持續性合作伙伴的關系,與大館(Tai Kwun)達成了官方合作伙伴關系,著重關注表演和裝置藝術。從去年開始,我們的展場上給予香港的大學空間,去展示自己的藝術項目,讓新一代更直接參與到藝術產業中。

香港本地的藝術盛事,也主要圍繞巴塞爾藝術展香港展會的時間段展開。這說明了這座城市對我們的信任,我們也與這座城市共同成長。近年來,在展會開展之前,我們也會與香港康樂及文化事務署 (LCSD)、M+等討論3月“藝術周”的策劃,雖然官方不叫“藝術周”,但事實上已經形成了藝術周的模式。比如在展會前一周就開始有展覽陸續開幕,整個城市在藝術的氛圍下不間斷地更新。

澎湃新聞:今年的展會,觀眾將看到與楊福東合作的、比較大型的作品,這是一件怎樣的作品,為什么會選擇這件作品?

樂思洋:我們與M+好幾個月前就開始展開討論,一起選擇藝術家。2022年,也是與M+合作的第一年,因為疫情的國際旅行限制還沒完全開放,那時,我們覺得選擇一位香港本土藝術家比較合適。當時選擇了香港錄像藝術家鮑藹倫,他在M+博物館的LED立面上呈現錄像作品《光之凝》。到了2023年,出于巴塞爾藝術展是瑞士品牌的考慮,我們希望帶來瑞士藝術家的作品,所以第二年呈現的是瑞士空間影像藝術先驅皮皮樂迪·里思特的全新創作《信手不渝》。

2022年,鮑藹倫的作品《光之凝》在M+博物館的LED立面上呈現

今年,我們想與一位大中華地區的藝術家合作,最終與M+一起選擇了楊福東老師,一方面,他是代表性藝術家;另一方面,近兩年,他還沒有大型的藝術創作面世,也因為他一些個人原因,最近沒有出現在聚光燈下,所以今年把楊福東請來。很榮幸,楊福東老師答應了這次的創作。此后,他多次來香港考察、取景,最后選擇在香港取景拍攝。這部黑白電影交織了海邊村莊和夜間城市街道的場景。楊福東老師回歸了他從前的拍攝形式,與1970至1990年代經典香港電影的視覺元素和風格有所呼應,也是一次實驗性的嘗試。

楊福東《建筑電影》將在M+標志性的幕墻上呈現

澎湃新聞:今年的“藝聚空間”上大型裝置是史上件數最多的,但有觀點認為,目前藝術市場的前景并不明確,此時藏家往往會更為保守地關注架上繪畫作品,你是否同意這一觀點?

樂思洋:的確,由瑞銀集團與巴塞爾藝術展于去年聯合出版的《環球藝術收藏調查報告》顯示,疫情期間和剛剛開放之后,繪畫(painting)算是比較多收藏的媒介之一。但我覺得現在新一代藝術藏家群體的崛起,他們首先對當代藝術是非常敏感的,而且成長于當代藝術發展的時期,所以他們對藝術的選擇性更加廣泛。同時,畫廊愿意帶來大型裝置作品,也說明他們對藝術市場充滿信心。

而且巴塞爾藝術展畢竟是一個比較具有代表性的國際平臺,今年也是真正回歸疫情前狀態的第一年,我們也希望吸納更多不同的媒介,也給予一些在商業平臺上比較少見的藝術形式,比如說表演藝術,同時也給予大型裝置藝術更多的展示空間。

奧拉維爾·埃利亞松,《有意識反引力的可能性》,2023,由藝術家和Tanya Bonakdar畫廊,紐約/洛杉磯提供

澎湃新聞:藝博會本身是商業的,但很多觀眾還是希望能看到藝術創作的前沿理念。如何盡可能做到藝術與商業的平衡?

樂思洋:巴塞爾藝術展比較著重藝術畫廊與藝術家的共同成長關系,所以將藝術教育和藝術普及作為展會的兩大目標。我們的目標不僅僅是交易,而是要呈現一個世界級的藝術盛會,以這種方式去給予藝術家和畫廊更多的機會。

而之所以我們商業網絡去支持藝術家,讓藝術界與商業界有所聯系,也是為了更好地普及藝術。因為我們覺得商業品牌的功效之一是大眾的普及。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司