- +1

特稿|罕見病庫欣綜合征老藥新用之困

·“酮康唑的潛在使用人群很少,但需求的確存在。真正的問題是,社會中有一小部分患者需要使用非常便宜的、無法使藥企盈利的藥物,誰來回應這些需求?”

·“驗證臨床的前期投入一般比較大,在上市后無法確保價格和數量。即使我們將財務凈現值調整到0,也看不到盈虧平衡的可能性。”

如果你和皮質醇增多癥聯盟負責人陳建敏面對面,很難發現她是病人。和澎湃科技記者見面那天,她化著淡妝,總是面帶微笑,說話充滿能量。但在2014年,她在趕公交車時腳踩地面稍微重了些,結果腳底板骨折;2019年,她因踢到不平整的路面失去平衡而股骨骨折;2021年,她不小心被人撞了一下,5根肋骨骨折。醫生后來建議她——每天走路不要超過3000步。

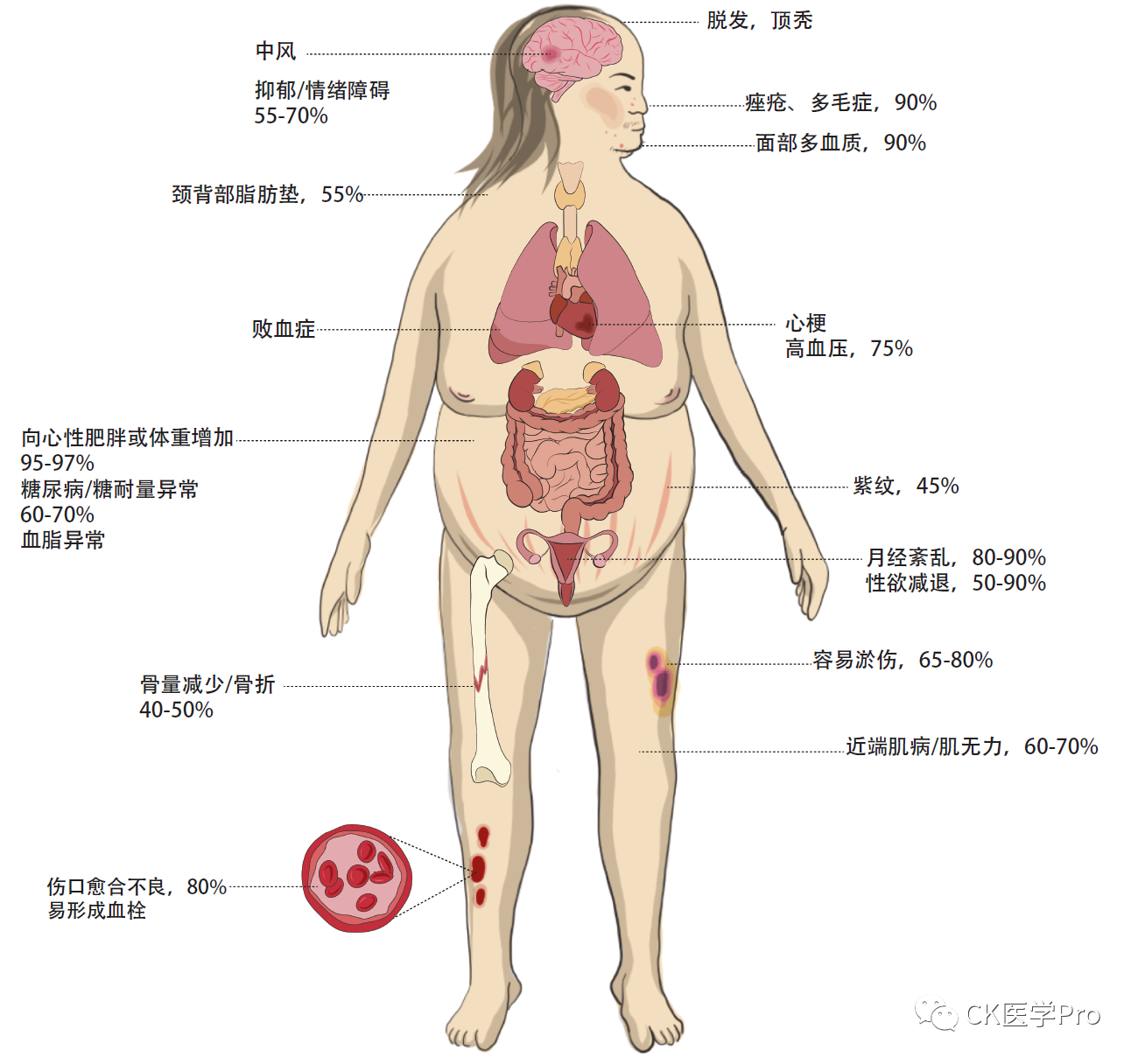

陳建敏患的是皮質醇增多癥,又稱庫欣綜合征(Cushing syndrome,CS)。其發病機制為下丘腦—垂體—腎上腺(HPA)軸調控失常,導致腎上腺皮質分泌過多糖皮質激素,臨床表現為向心性肥胖、滿月臉、紫紋、高血壓、繼發性糖尿病和骨質疏松等癥狀。歐洲數據顯示,其發病率為2/100萬人-3/100萬人,中國尚無大規模流行病學統計。

與大部分無藥可用的罕見病相比,庫欣綜合征患者的幸運之處在于,有性價比較高的藥物可用。但困境是相似的——這些藥在中國沒有上市,只能從海外購買。

自成立皮質醇增多癥聯盟以來,陳建敏一直在設法推動兩種已在中國退市的老藥重新上市,遭遇重重困難。根據發病率,庫欣綜合征無疑是罕見病。但它未被納入國家第一批和第二批罕見病目錄,無法獲得政策優惠,進而影響藥企開發藥物的積極性。

但這就是現實,陳建敏一直在尋找突破口。

得了怪病

陳建敏從2012年開始長胖,只短短一年多就穿不上連衣裙套裝了,只能換上POLO衫,2年后,她發覺發胖不可控制。

為了減肥,她在健身房一次性買三十幾節私教課,在私教的督促下控制飲食,每天跑步、游泳。但體重仍然在增長,從常年保持的48公斤左右漲到60多公斤。

今年的春節檔電影《熱辣滾燙》里,賈玲為角色一年減重100斤,讓陳建敏頗為感慨:“我們這些人怎么減?怎么減都減不下來的。”

更為嚴重的是,她似乎開始渾身不對勁:皮膚暗紅,不停冒痘,閉經好幾個月;睡眠紊亂,常常凌晨三四點醒來;情緒煩躁,動不動對同事發火,和直屬上司吵架;焦慮抑郁,一度特別想自殺。

異常的疼痛讓她坐立難安。她無法站立太久,一定要尋找倚靠,否則髖部就會非常疼痛;一直倚靠在一個地方也不行,重力長時間傾向身體一邊,也疼;走路超過半小時,膝蓋疼。

一切都讓她無法集中精力工作,整日昏昏沉沉。她發現自己食欲旺盛,吃完以后卻不消化,再吃各種各樣的胃藥來緩解。可她若吃易消化的食物,結果是另一個極端,狂拉肚子。

2014年國慶節,她胃部絞痛,躺在床上打滾,“呼天喊地”。這種情況在年底又出現了兩次。她終于感到自己的身體狀態無法支撐高強度工作,辭職換了份相對輕松的,但沒過多久就被辭退。

這期間,她在醫院的各個科室之間奔波,頭痛醫頭,腳痛醫腳,收獲一大堆藥,卻始終查不出確切的病因。直到一次在消化科就診時,一位內分泌科醫生恰巧進來,一眼看出她的異樣:四肢纖細,腹部鼓凸,臉部肥胖發紅,于是對她說:“你來掛我的號,你很可能是庫欣綜合征。”

因“運氣”確診的不止陳建敏一個。她認識一位患病的教師,是在開家長會時,被一位內分泌科醫生的家長提醒,才最終確診。皮質醇增多癥聯盟發起的一項調查研究顯示,庫欣綜合征患者平均確診時長為3.27年。

陳建敏于2015年1月確診。面對陌生的疾病,她感到茫然無措。但找到病因后,她反而松了一口氣,“那時候我這里疼、那里疼,百思不得其解。知道是腦子里長了一個腫瘤后,感覺已經好了一大半。有種天塌下來也不過如此的感覺,我知道自己最差的身體狀態是什么樣的,接下來只要盡可能尋找最適合自己的治療方法。”

庫欣綜合征臨床特征和合并癥。圖片來源于網絡

可以不動手術嗎?

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院內分泌代謝科副主任醫師蘇颋為介紹,庫欣綜合征不是一種病,而是七種病的合集,“約70%的庫欣綜合征患者是垂體ACTH(促腎上腺皮質激素)瘤,約10%是異位綜合征,由垂體瘤以外的腫瘤導致,10%-20%的患者是腎上腺庫欣病,不到5%的患者是腎上腺大結節和小結節樣增生,還有1%左右是腎上腺皮質癌。”

確切地說,陳建敏患的是垂體ACTH瘤。目前推薦的一線治療是手術切除垂體瘤,但陳建敏沒有這么選擇。這是她在查閱國內外各類相關文獻后的決定。

“我的腫瘤是靜默的,不是侵襲性的,可以用藥物控制。經蝶竇入路手術難度很大。蝶竇靠近大動脈,神經內鏡從鼻孔進入,由于手術操作的空間很小,術中如果病變出血,很容易模糊視野,醫生需要在噴濺而出的血液中尋找花生米大小的腫瘤。術后仍然有30%的概率會復發。”陳建敏說。

手術提供了根治的可能性,但對醫生的技術要求很高,需求集中在少數幾家醫院,患者不一定等得起。陳建敏了解到,好幾位患者在排隊等手術的過程中因感染而去世。“作為患者,如果藥物可以控制疾病進展,我肯定不愿意在這么重要的位置動這么危險的手術。現在因為沒有藥,醫生都推薦手術。”她說。

在蘇颋為看來,陳建敏實際上是一個治療不夠規范的樣本。“她覺得垂體瘤切除手術后,垂體功能減退的可能性很大,會影響生育等等,所以不愿意手術,醫生要尊重患者的意愿。最后她做了放療,沒有完全治愈。”

事實上,不同病種手術成功率不同。“腎上腺大結節和小結節的患者可以通過手術治愈;約20%的腎上腺庫欣病患者可以通過手術治愈;約50%腎上腺皮質癌的患者無法通過手術治愈,甚至會死亡;異位綜合征患者的手術治愈率約為50%;垂體ACTH瘤的患者手術治愈率不超過80%。總體來說,全球庫欣綜合征患者能夠通過手術緩解的概率為60%-70%,還有30%-40%無法通過手術緩解,可以通過藥物來控制。”蘇颋為解釋道。

除藥物外,還有一種選擇是切除腎上腺。“手術之所以不能完全治愈,主要原因是垂體瘤很小,有時不能切除干凈,所以面臨長期治療問題。這個病很‘奇怪’,腫瘤長在垂體上,但真正導致全身出現問題的激素是腎上腺分泌的。所以切除腎上腺后,疾病雖然沒有好,但可以得到長期緩解。”蘇颋為比較支持這種方式,因為它簡單、副作用小。但他也理解患者的心態,“畢竟是個手術,存在風險。把腎上腺切了,垂體瘤沒解決,早晚還會長出來。如果吃藥能把病情控制得不錯,不愿意動手術也是人之常情。”

中山大學附屬第一醫院內分泌科副主任廖志紅告訴澎湃科技:“庫欣綜合征多數由腫瘤導致,所以多數需要做手術。如果是垂體瘤所致,就要切除垂體瘤,如果是腎上腺瘤導致,就要切除腎上腺。雖然一些腫瘤是良性的,但分泌了過多激素,造成人體疾病,也要切除。”

為什么是酮康唑?

2015年1月,陳建敏拿到確診單時,醫生建議她吃酮康唑,一種抗真菌感染藥物。“酮康唑可以抑制腎上腺分泌的皮質醇激素。如果垂體ACTH瘤患者不愿意做手術,或一次手術后沒有完全緩解,且腫瘤長勢緩慢,可以考慮使用這類藥物抑制腎上腺功能。”蘇颋為說。

陳建敏沒有買到酮康唑口服片。當時它由于具有嚴重的肝毒性而被美國食品藥品監督管理局(FDA)黑框警告,于2015年7月正式在中國退市。

她開始四處找藥。通過各種渠道,她發現酮康唑在美國、日本等地可超適應證用于庫欣綜合征,每片價格為30-50元,在新加坡、馬來西亞、泰國東南亞國家是非處方抗真菌治療藥物,每片價格為1-3元。幾經輾轉,她終于在2016年聯系上一家泰國藥店。

2018年8月,陳建敏的病情逐漸穩定,牽頭建立患者組織“皮質醇增多癥聯盟(CHPA)”,并決定嘗試引進酮康唑。

實際上,可治療庫欣綜合征的藥物很多。據美國庫欣綜合征治療指南(2015版)和國際垂體協會于2021年發布的《庫欣病的診斷和管理共識(更新版)》,與酮康唑同類的藥物,包括米托坦、美替拉酮、氨魯米特和奧西卓思他;作用于垂體的藥物,包括生長抑素受體激動劑帕瑞肽、多巴胺受體激動劑卡麥角林;此外還有糖皮質激素受體拮抗劑,如米非司酮。“藥物治療最好針對垂體進行,但現在這類藥物很少或沒有。”蘇颋為說。

目前,上述藥物沒有任何一種在中國上市。最接近上市的是米托坦,國家藥品監督管理局于2023年9月8日批準其用于治療腎上腺皮質癌,年治療費用約18萬元。它并不適用于所有庫欣綜合征患者,“對于垂體ACTH瘤患者來說,它的副作用太大,不如做腎上腺全切手術。”蘇颋為解釋道。

海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區已引進長效帕瑞肽和奧西卓思他,年治療費用分別約46萬元和40萬元。國內患者若想購買國外藥品,由于國外的商業保險無法覆蓋,需支付更高的價格。據陳建敏計算,2021年在美國上市的左旋酮康唑年治療費用約292萬元,2016年批準的米非司酮年治療費用約427萬元,直追甚至超越天價細胞和基因療法。美替拉酮相對便宜,年治療費用約22萬元。

顯然,酮康唑價格最為低廉。“需要長期服用的藥物,幾十萬一年很難接受。有價格更低的藥,為什么不用呢?”陳建敏說。

廖志紅認為,酮康唑等老藥并不是最優選擇。“過去一些老藥副作用太大。奧西卓思他等新藥在有效性和安全性上更好。問題在于價格太貴,如何降低價格是一個迫切的問題。”她認為,考慮到老藥的副作用和新藥昂貴的價格,聯用是一種可考慮的方案。

蘇颋為認為副作用并不是問題核心,但認可價格是一個大問題。“奧西卓思他等新藥目前價格太昂貴,醫保暫時不能解決。就像糖尿病的治療,如果可以使用二甲雙胍來控制病情,需要使用司美格魯肽嗎?酮康唑作為抗真菌感染的藥物可能導致肝臟損傷,當然要退市。但在庫欣綜合征面前,它的副作用還能算是副作用嗎?”

據陳建敏統計,國內目前曾用過或正在使用酮康唑的人數已超過200人。自2018年患者組織建立以來,沒有患者發生嚴重的用藥不良反應事件。但副作用是存在的,包括可逆的肝毒性、惡心、皮疹、納差等。

從臨床治療的角度,蘇颋為認為酮康唑有存在的必要。“藥物越多,治療的可靠性就越高。有一些患者病情很嚴重,沒辦法馬上手術,可以在術前使用酮康唑降低皮質醇,再考慮手術。”

“事實上,酮康唑的潛在使用人群很少,但需求的確存在。”蘇颋為說,“真正的問題是,社會中有一小部分患者,需要使用非常便宜的、無法使藥企盈利的藥物,誰來回應這些需求?”

看不到盈虧平衡的可能性

近年來,陳建敏定期在病友群里組織有需求的患者從泰國藥店團購。手續費由她支付,患者僅需支付藥品本身的價格,每盒110元(一盒100粒)。泰國藥店會通過EMS郵件將藥物寄到患者手中。

這種模式很“危險”。2024年初,就有一批藥被扣下。海關按照每位患者一天4粒的平均用量,要求患者最多取走8盒,超量則退運或全部銷毀。而根據不同的病情,患者口服酮康唑的劑量每天1-9粒不等,一些患者只取8盒會面臨斷藥困境。

陳建敏和其他的患者開始給海關打電話、寫信。海關專門開聽證會后回復稱,以后遇到泰國來的酮康唑包裹,按照100元100粒核稅后一律予以放行,放行的量以處方量半年計算。

同時,為了推動老藥新用,陳建敏接觸了大大小小十多家藥企,但四處碰壁。按照她的規劃,中國每年新發庫欣綜合征患者為2800-4200人,現有患病人數約56000人,在國內上市的酮康唑藥價每片應低于10元。然而對于藥企來說,這不符合定價邏輯。有公司表示,定價每片40元才可收回開發成本。

除酮康唑外,陳建敏還想“開發”氨魯米特。該藥最初為抗驚厥藥物,后用作腫瘤藥物,但因降低皮質醇的副作用于2014年全球退市。持有氨魯米特原料藥批文的公司向陳建敏表示,如有相關科研項目啟動,可配合提供原料藥小樣試品。然而制劑企業表示,由于缺乏參比制劑、需額外成立腫瘤藥管線等問題,無法承擔開發成本。

一位藥企從業人員向澎湃科技分析,庫欣綜合征是一類治療手段“雜而不專”的罕見病,臨床已有多種有效治療手段,但總有一部分患者對治療效果不滿意。開發這類產品很困難,因為目標收益不確定,僅有的確定性就是營收有限。除此之外,有需求的患者數、有機會回收投資成本的價格、全國范圍的覆蓋能力,均高度不確定。

即使勉強開發成功上市,財務盈虧平衡渺渺無期。“考慮產品線協同效應,我們做這個領域的市場預估,可以做到完全不考慮市場營銷費用;只考慮產品生產-配送-稅務成本,也無法實現盈虧平衡。”上述藥企從業人員說。

清華大學藥學院藥品監管科學研究院院長、國家藥品監督管理局創新藥物研究與評價重點實驗室主任楊悅教授告訴澎湃科技,要讓一個被退市的老藥重新恢復上市,按照正常程序增加一個適應證,要做臨床試驗,積累一定的病例。

在提交給國家藥品監督管理局的一份文件中,陳建敏提到,在已有真實世界有效性和安全性支持前提下,建議政策允許走簡化注冊流程,藥監局指導免臨床審評流程或體長僅做驗證性臨床試驗,即新劑型、新工藝或新給藥方式確定后,1期和2期臨床試驗同時進行,鼓勵以科研項目形式在申請上市后補充3期臨床試驗數據。

然而前述藥企人員表示:“驗證臨床的前期投入一般比較大,在上市后無法確保價格和數量。即使我們將財務凈現值調整到0,也看不到盈虧平衡的可能性。”

2月15日,美國生物技術公司Corcept Therapeutics(CORT.US)披露了一項4期臨床試驗的初步結果:已招募到的前700名2型難治性糖尿病患者中,24%被確診為皮質醇增多癥。這個數據意味著庫欣綜合征的潛在患病人群龐大。陳建敏看到了希望。

蘇颋為告訴澎湃科技,庫欣綜合征確實會引起難治性糖尿病。更早之前,一項來自法國的研究顯示,在100個難治性糖尿病患者中,有2人被確診為庫欣綜合征。此外,在難治性高血壓、嚴重骨質疏松患者中,也存在未被發現的庫欣綜合征患者;長期使用外源性糖皮質激素也會引起類似庫欣綜合征的表現,“這意味著庫欣綜合征比現有數據顯示的更常見。但它仍然是罕見病。”

哪里可以開一道口子?

由于未被納入國家罕見病目錄,庫欣綜合征的藥物無法按照罕見病藥品來認定,直接影響藥企的開發積極性。沒有人愿意做“第一個吃螃蟹的人”。

前述藥企人員表示:“目前對罕見病驗證臨床的成本支出還沒有保護機制。制藥企業雖然不是原研企業,但缺少專利保護,上千萬元人民幣、歷時數月或年計的財務成本和時間成本無法在上市后得到保護。后續企業只要通過以周計的生物等效性研究,即可實現快速上市。”

“法規方面,雖然一直有數年保護期的說法,但一直沒有落實;價格方面,國內市場不可避免和海外非規渠道、國內醫保費用總控碰撞,高不成低不得;實操方面,這些藥物只要有類似產品上市,無論是否合法,最后都還是價格敏感;后來者由于豁免驗證臨床或非規渠道而成本更低,價格更低,從而贏得市場。”他還說道。

事實上,國家藥品監督管理局的態度很包容。“CDE(藥品審評中心)表示,只要有企業愿意做,會批準臨床試驗,而且可以不提前規定臨床試驗的量,只要提前溝通交流。但問題是,企業可能連溝通交流的意愿都沒有。”楊悅說。

楊悅認為,問題的關鍵在于與CDE具體溝通:做什么試驗能快速引入?是否可以接受境外數據?“創新藥接受境外數據引進的路徑是通的,問題在于,能否把它用在老藥增加適應證上?”

楊悅分析,如果一種老藥可以接受境外數據后上市,隨后進行開發的企業也會走這條路,那么就不存在市場獨占期,“市場獨占期是為鼓勵藥企進行前期研發而設立。一個產品不需要做臨床試驗,還給予市場獨占期,邏輯上很難行得通。藥企至少需要拿出一些其他企業沒有的數據。現在爭取市場獨占期為時尚早,這項政策還在討論階段。”

陳建敏、楊悅和蘇颋為不約而同地呼吁走另一條路:定點生產。“哪怕是指定企業隔一段時間生產一批也好。”陳建敏提到。

在蘇颋為看來,這不是酮康唑一種藥的困境,而是許多罕見病藥物的共同難題。“美替拉酮副作用小,但國內也沒有。最近10年,很多便宜的藥物由于各種原因忽然斷貨。我們應該有一種機制,促進國內藥企承擔社會責任或激發其創新意識。否則就會陷入怪圈,不斷開發更貴的藥,而不是合適的藥。”

(實習生李周亮對本文亦有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司