- +1

《千里江山圖》:在空間中締造時間,新時代的革命歷史想象

放在當代文學史視域中,《千里江山圖》屬于“革命歷史小說”。并非涉及“革命”和“歷史”的作品都可以歸入此列,“革命歷史小說”這一概念具有某種既定性,“講述的是中共發動、領導的‘革命’的起源,和這一‘革命’經歷曲折過程之后最終走向勝利的故事”[1]。

在這個意義上,“革命歷史小說”就是書寫紅色革命的小說。在規定性、既定性之外,“革命歷史小說”又具有某種開放性和當代性,它并不是一個已經完成的題材類型。從革命史傳播主體角度,不僅要求以“同時代”的方式向新一代讀者傳播“革命歷史”經典;也要求以“同時代”的方式,在規限之內,創新“革命歷史”的書寫。《千里江山圖》是新時代獨特的現實主義書寫。這不僅表現在它重回紅色革命史題材,重啟革命歷史敘事資源;表現在它以真實歷史事件為依托[2],并表現出對歷史地理空間考古式的實證態度;更表現在它從新時代綜合性、融合性的文化立場出發,重塑當代對革命歷史的想象空間。

不同時代“革命歷史小說”書寫的賡續與創新,也折射著不同的時代和文化邏輯。近年來,書寫和表現紅色革命史成為當代小說的一大熱潮,《千里江山圖》只是其中之一。眾多革命歷史小說紛紛采用諜戰懸疑形式,此種形式選擇究竟透露著何種文化癥候?獲得第十一屆茅盾文學獎,意味著《千里江山圖》作為此潮流的代表受到肯定。不妨說,《千里江山圖》已借此完成初步經典化。自面世以來,諸多評論已將《千里江山圖》思想、主題、藝術上的堂奧一一道來。在此基礎上,將《千里江山圖》與不同時期的同類題材作品進行比較,探析當代革命歷史小說想象歷史的獨特方式,不失為一種研究的選擇。

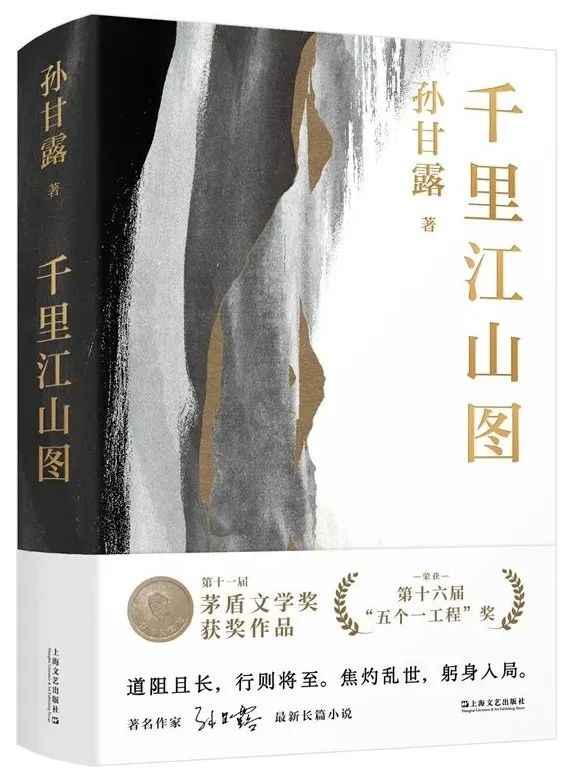

孫甘露 《千里江山圖》 上海文藝出版社2022年版

一、愛與革命的消長律

革命文學中能不能有愛情?答案是肯定的。不但有愛情,而且中國革命文學還有“革命+戀愛”的傳統。茅盾從中概括出“為了革命犧牲戀愛”“革命決定了戀愛”“革命產生了戀愛”等幾種模式[3]。毛尖認為,“在大量的革命小說或希區柯克的懸諜電影中,一直是用愛情來獎賞犧牲,用激情的最高形式托舉事業倫理,比如《青春之歌》中,給林道靜配置盧嘉川和江華。比如,《美人計》中,把加里·格蘭特頒發給英格麗·褒曼。但是,《千里江山圖》放棄了愛情。當代作家中,他也是當之無愧的首席愛情詩人。但是,十八萬字的《千里江山圖》,沒有出現過‘愛情’兩個字。雖然小說中也有幾對青年男女,但孫甘露沒有給他們時間談情說愛。”毛尖看起來不無遺憾,她理解孫甘露要建構一種“比愛情更奮勇的激情,比愛情更磅礴的形式”[4]。

《千里江山圖》是另一種意義上的“為了革命犧牲戀愛”的寫法。愛情(或情欲)在革命小說中的占比,看似是小說作者的選擇,其實更作為文化癥候折射著時代的選擇。在為革命犧牲戀愛的選擇上,《千里江山圖》的態度其實并非截然的。陳千里、陳千元、葉桃、董慧文等革命者這里,當然是革命信仰遠大于愛情。但是,孫甘露顯然意識到:讓愛情托舉革命的淺層次寫法,未免老套;深層次寫法,則必帶出愛與革命的糾纏,很可能愛不能托舉革命,反而消解了革命。典型如張愛玲《色戒》,女大學生王佳芝在情欲與身份之間一霎恍惚,放走了易先生,既沒有成就革命,也沒有成就愛,只成了笑話和悲劇。顯然,對于革命敘事來說,人性和情欲是所羅門瓶子里的魔鬼,孫甘露不能把它釋放出來。但是,他同樣不愿徹底回收他筆下革命者的個人情感,最典型便是凌汶在廣州尋找丈夫龍冬的情節。凌汶執拗地要去探尋龍冬的蹤跡,女作家的感性已經壓倒了地下革命黨人應有的理智。“在廣州街頭到處亂找,這既沒有用處,也很危險。可凌汶好像著了魔”[5]。凌汶為愛癡狂,一時執拗又魯莽,且相信直覺,“最讓易君年害怕的就是她那些毫無由來的直覺”[6]。小說也表現易君年(后來被證明是國民黨臥底)對凌汶的愛意和醋意。(“他甚至想過,假以時日,凌汶也許會漸漸淡忘了龍冬,到那時,他甚至很有可能說服她。”[7])循著這一路徑寫下去,愛與革命的糾纏將被激活。

孫甘露有限地啟用了情愛的敘事資源,但只把它分配給反面人物易君年和次要人物凌汶,這是頗有意味的。凌汶的直覺告訴她崔文泰可疑,卻沒能識別出更危險的易君年,凌汶終為易君年所害,都在暗示著敘事人對情愛和直覺的態度。

孫甘露非不知有情愛,只是與革命的理智、意志和信仰相比,《千里江山圖》選擇站在后者一邊。這里有著與經典革命歷史敘事的內在勾連。即使是《紅巖》寫江姐看到懸掛在城樓上的丈夫人頭,在凸顯革命愛戰勝個人愛(“我沒有權利在這里流露內心的痛苦”[8])之前,還是渲染了江姐“禁不住要慟哭出聲。一陣又一陣頭昏目眩,使她無力站穩腳跟”[9]的失親創痛。傳統革命歷史小說中,革命者并非沒有人性,但在人性之上,還有更高的黨性和革命性。

左:張愛玲 《色戒》 皇冠出版社2020年版

中:羅廣斌 楊益言 《紅巖》 中國青年出版社2017年版

右:麥家 《暗算》 北京十月文藝出版社2018年版

進入二十世紀八九十年代之后,在人的話語和人性論重新崛起的背景下,既往革命歷史想象開始做出調整。代表人性豐富性的情愛獲得了更大的敘事空間。在麥家的《暗算》中,為革命的破譯事業作出重要貢獻的英雄黃依依卻是一個“有問題的天使”。麥家有意識地塑造“弱的天才”,便是阿炳和黃依依等“有缺陷的英雄”。阿炳的“缺陷”是現實生活方面,黃依依的“缺陷”則體現為一種對情愛的癡執和迷狂。作為一個在數學方面具有驚人天才的教授,黃依依卻在情愛方面有著飛蛾撲火般的天真和癡狂。在此之前,英雄人物的情欲甚少獲得文學表現的空間。不妨說,在《暗算》這部新世紀的泛紅色敘事中,英雄情欲得到挖掘,暗示著敘事與時代話語之間的調整。“小說價值的真正尺度必定在于它具備激發讀者感覺生活確實如此的力量。小說必須回應我們關于生活的主要觀念,必須讓讀者在閱讀時產生這樣的期待。”[10]黃依依身上的情欲性得到更多強調的原因,就蘊藏在時代和讀者關于“生活確實如此”的信念中。

只要想想1990年代蔚然成風的身體寫作就會明白,1980年代以來人性話語的文學結果之一,正是身體性在文學中的解放和浮現。以至于,缺乏個人情感的英雄可能會讓90年代的讀者感到不真實;反而,英雄人物的情欲書寫不僅不是禁區,且成了“人”必不可少的構成。時代的話語如何想象人,這個時代的文學就會如何塑造人。這不是否認作家的創造性,作家的創造性與話語的邊界線同在。作家的創造性往往就表現在對話語新邊界的感知、判斷和率先實踐。

回到《千里江山圖》,這無疑是一部帶著鮮明新時代文學印記的作品。作為重敘紅色革命史的小說,置身于新時代的話語領地和價值尺度之中,它既需賡續不同時代紅色經典的傳統,又必須走出自己的路來。就延續性來說,《千里江山圖》和《紅巖》《暗算》一樣,都有鮮明的諜戰色彩。很多人將《紅巖》視為中國當代諜戰小說的鼻祖。誠然,《紅巖》有很多敵我雙方相互滲透的諜戰元素,這也給小說創造了很多反轉式閱讀快感。然而,諜戰并非《紅巖》的核心要素。“《紅巖》是從‘身體’入手,闡釋在紅色狂歡的受難姿態中‘身體’的痛感如何成為一種信仰道義充斥的革命浪漫激情”[11]。

很多人以為紅色革命文藝,特別是革命樣板戲是“沒有身體”的文學。這種說法未必準確,沒有的只是日常的身體、情欲的身體。毋寧說紅色文學重建了“身體”,在肉身之上創造了一個足以承載革命的信仰和神性的超級身體。李楊認為,《紅巖》跟“樣板戲”最為接近之處,“是對‘肉身’的排斥”[12]。這不僅呈現為“無性化”書寫,更呈現為“‘虐戀’與‘向死而生’”[13]的書寫。《紅巖》以獄中英雄的身體為中介,通過施暴與受難的展示,使身體成為正義與邪惡的對壘戰場。敵人的刑罰越殘暴,越突破常識和人的身體極限,就越證明其邪惡,反過來越確證受難者及其投身事業的正義性。以受難創造的崇高美學,這是從古希臘悲劇《被俘的普羅米修斯》就開始的美學語法。

時代語境變遷,21世紀初麥家的《暗算》《風聲》等作品,受難的崇高美學已不可見。肉身的極限在麥家小說中被轉換為智力的極限。在容金珍、阿炳、黃依依等人物處,極勇變成了極智;在李寧玉,智與勇同在。與此同時,麥家試圖恢復英雄身上更豐富的“人性”:阿炳的呆傻、黃依依的情執和容金珍無人與訴的痛苦。在麥家這里,《紅巖》式的受刑極限和崇高美學變成了一種低調的崇高——一種力圖兼容命運偶然性和人性多樣性的智力型英雄敘事。

那么《千里江山圖》呢?相近的是紅色諜戰和英雄敘事,《千里江山圖》中可窺見諸多時代話語和趣味的投射。《千里江山圖》體現了某種綜合性、融合性的美學特征,這種特征其實正是我們時代的文化特征。新時代的綜融性美學,即是對不同時代、不同源流、不同區域的文學和文化資源加以綜合性肯定的美學。內化了這種綜融性文化立場,我們在《千里江山圖》中可以辨認出多種文學資源的回響:

一、左翼的紅色革命文學資源。這在主題上已顯露無疑,在寫法上,《千里江山圖》也借鑒了信仰敘事“非性愛化”的革命書寫策略(性愛因其過于日常且肉欲的原因,常常被放置于革命的對立面。特別是當革命與信仰和神性聯系起來的時候,去性化經常會成為寫作自覺不自覺的選擇)。陳千里和葉桃、陳千元和董慧文的愛情,都處于引而不發的狀態。恰是為了保持信仰敘事的純潔性,小說對情欲甚至情愛敘事都保持了最大的克制。

二、80年代以來的先鋒文學資源。幾乎所有人都可以從《千里江山圖》中讀到孫甘露寫作的轉變。毛尖說“《千里江山圖》是一本我們從上個世紀等到這個世紀的書”,“大家想象這個小說應該是青一章,綠一篇,既分離又交互,就像孫甘露過往的纏綿”,以紅色革命為題材的《千里江山圖》顯然讓很多人意外,毛尖的反應是有點懵:“《千里江山圖》,不是應該關乎青綠巫山,春風十里嗎?用孫甘露自己的修辭,不應該是,用比緩慢更緩慢的流水,給嗷嗷待哺的讀者一種款款而至的慰安嗎?怎么突然變成1933年中共地下組織的千里江山圖行動了呢?”[14]

人們對《千里江山圖》的想象落差,跟孫甘露此前先鋒寫作的人設有關。不過,《千里江山圖》絕非沒有先鋒遺韻。《千里江山圖》既是孫甘露的轉折,也有內在的延續,那就是精致的感覺化敘事。跟既往革命文藝作品相比,《千里江山圖》無疑相當突出人物的感官體驗。事實上,感覺化敘事在中國當代文學的崛起和流行,正由先鋒文學肇始。

三、通俗文學和影視文藝資源。《千里江山圖》也不乏通俗文學傳奇化的筆法,尤其是寫凌汶在廣州尋找龍冬的情節,借助接頭算命先生進行情節推動;又如陳千里偵破易君年乃盧忠德,“千里尋鳳凰”(陳千里尋找歌伶小鳳凰)的情節設置,巧妙、巧合,與大量民國傳奇敘事構成互文。有意思的是,葛亮的《燕食記》中將主人公的出身設置為民國軍閥與尼妓的私生子。這份傳奇化的民國想象,可能正是90年代以來通俗文學的結果,也塑造了時下讀者的口味。另一方面,也不難發現《千里江山圖》頗有意識的影視化手法。尤其是開篇,“小說開頭,不同戰線上的十一個地下黨員,每個人攜帶幾張骨牌,從上海的四面八方出發,進入菜市場附近的一個秘密會議點,等待攜帶骰子的人給他們布置任務,也就是‘千里江山圖計劃’。十條線索,包括特務和暗藏的叛徒,齊頭并進,漂亮得不得了。”[15]閻晶明如是分析:“這樣的出場方式是不是有一點戲劇化,而且還是定格化的,作者即是導演,為每個人物塑型,同時也讓他們依次出現在舞臺上,營造出一種特殊的緊張氣氛。是的,營造,此外不需要任何字詞描述這種近乎窒息的緊張感。定格化,人物因此一個個立在舞臺上擺出造型。”[16]這里,完全是可以直接拍成電影的。很可能小說在寫作時,作者便有了自覺的影視化意識。

總體而言,小說長于動作性(“千里江山圖轉移計劃”便是小說最核心的動作),而疏于性格,小說并未深耕人物的立體性和性格深度。這很可能跟小說的空間化寫作策略有關,有必要追問的是,《千里江山圖》對空間化敘事的偏向,透露著何種文化癥候?

二、從城市敘述革命,在空間中締造時間

眾所周知,中國共產黨領導的民主主義革命以農村包圍城市為重要策略。中國共產黨領導的紅色文藝也是以工農兵為方向的無產階級革命文藝。有意思的是,作為新時代重啟紅色革命歷史題材的小說,《千里江山圖》卻是一部具有濃厚城市文學氣質的小說。小說中,“千里江山圖”指向了中共領導層從上海轉移到瑞金的計劃(從中共黨史角度看,這正是“農村包圍城市”策略的推行)。但從敘事上,《千里江山圖》體現的則是站在城市敘述革命史的傾向。不能將《千里江山圖》的城市性與紅色文藝曾有的鄉土性、民間性和大眾性對立起來,必須歷史地看待紅色文藝的發展和變化。抗戰時期文藝“地方性”的提出和“民族形式”論爭曾是一大熱潮,“‘地方性’問題是和文藝家離開都市、進入不同方言區同時發生的。在面對邊緣區域的文化環境時,文學家的創作本身不得不重新調整”[17],汪暉指出,戰爭重構了都市和鄉村的關系;陳思和也曾撰文指出當代文學中的戰爭文化心理[18]。無疑,在革命戰爭的年代,在民眾識字率普遍較低的情況下,承擔著進行政治動員功能的紅色革命文藝,必然以大眾化為方向,以民族形式的鍛造為追求。然而,在經歷了20世紀80年代以來新一輪的文學啟蒙和現代主義文學思潮的洗禮之后,新時代的紅色革命題材小說,從文化功能、文學資源、潛在讀者等方方面面,都截然不同于革命戰爭時代的紅色文藝。2022年,中國的城鎮化率已經達到65.22%。今天的中國,絕大部分人已經被城市經驗所充盈;今天的中國鄉土,也已經是被科技重構了的新鄉村。這必然要求新時代的革命歷史敘事要重新理解城市與鄉村的關系,在延續左翼文學傳統的同時,要發展出新的形式可能。革命戰爭時期,地方形式替代了都市形式;如今,城市敘事又悄然替代了傳統鄉土型革命歷史敘事。這不是歷史翻烙餅,這是歷史的否定之否定。就此而言,《千里江山圖》中城市性的凸顯,其實質是革命歷史敘事資源和多維文學資源的融合,是紅色文藝因應時勢、融合資源、重放新花的探索和實踐。

《千里江山圖》的“城市文學”氣質,首先體現于它對上海、廣州、南京等城市進行空間考古的興趣。毛尖敏銳地發現了這一點:

外灘華懋飯店,世界大旅社,四馬路菜場,北四川路橋,郵政大樓,南市老城區,法租界公董局,跑馬總會,公益坊,顧家宅公園,天津路中匯信托銀行,茂昌煤號,工廠醬園,肇嘉浜,小木橋,朱家角鎮,淀山湖區,珠滬縣道……小說涉及幾百處地名,全部能在地圖上被標記出來。這些地名集合起來,上海就有了自己的五官四肢,魯迅、馮雪峰、陳賡去過的水沫書店、辛墾書店,孫中山到過的扆虹園,貼著《海外鵑魂》海報的浙江大戲院,掛著瑪琳·黛德麗大頭像的大光明大戲院,這是陳千里陳千元董慧文們的上海,他們要守護這個城市的大街小巷。[19]

孫甘露也強調了《千里江山圖》的空間與上海城市空間的現實對應性:

書中寫到的很多地點對我來說太熟悉了,比如書中主角陳千里的弟弟陳千元的住址,實際上就來自我讀書的路線。從澄衷中學也就是我的母校開始,四年時間里我沿著現在的唐山路,在公平路/唐山路那個路口上,一直經過下海廟,然后是提籃橋監獄的那個圍墻,再一直經過書中描寫的陳千元租住的地方,穿過霍山公園,一直到臨潼路、到榆林路回到自己家。那個時候沒有分初中、高中,就是中學,中學四年我每天就來回一遍。雖然都是很簡要地寫,但我對這個環境是非常熟悉。[20]

無疑,現代主義的城市書寫更依賴于空間敘事。因為城市相比于鄉村無疑更依賴于人造的、社會化的空間設施。無疑,時空永遠都是相互的。沒有任何時間敘事不發生于一定空間中。所以,這里的空間敘事指的不是一般性的、發生于一定空間中的敘事。而是指,空間作為故事發生的地點內在地參與了敘事意義的塑造;作者也有意識地將空間作為重要的敘事手段來使用。在小說中,空間不是自然化的存在,而是諸多社會性、象征性意義的投射。

可是,我們不能簡單從現代主義城市書寫的立場理解《千里江山圖》的“城市性”,它的城市性與歷史性、空間性與時間性始終是一體的。不難理解何以論者會覺得《千里江山圖》是孫甘露寫給上海和歷史的情書。從題材上看,《千里江山圖》是革命歷史題材;從寫法上看,它又有意識地訴諸于城市空間敘事。歷史與城市的合流,是它可堪回味的看點。小說為何、又如何訴諸城市空間?這是非常有意思的話題。一般而言,革命歷史小說并不將敘事與特定城市空間捆綁起來,沒有任何城市空間的價值能夠大于革命史。“革命歷史敘事要建構一個客觀化的歷史”,文學通過敘述革命的起源、歷程、高潮和勝利,“使作品所反映的生活具有客觀的真理性。歷史化就是將歷史文本化和寓言化,歷史與文本完全融合在一起”[21]。革命歷史小說是一種鑲嵌了進化論時間的典型現代性敘事。“在現代性中,時間具有歷史,這是因為它的時間的承載能力(carrying capacity)在永恒擴張——即空間(空間是時間單位允許經過、穿過、覆蓋或者占領的東西)上的延伸,一旦穿過空間的運動速度(它不像明顯的不容變更的空間,既不能延長,也不能縮短)成了人類智慧、想像力和應變能力的體現,時間也就獲得了歷史。”[22]鮑曼從時空角度考察現代性,頗具啟發性。換言之,現代性的實質是時間以其加速度壓倒了空間。在前現代社會,時間雖在流動,但其帶來的變化是緩慢無聲的,幾百年的生活樣態可以毫無二致。但呼嘯而來的現代性以其時間加速度使幾乎不再有多少恒定性可以寄存于空間中。“一切堅固的都煙消云散了”,此之謂也!現代性由此確立了一種向新而生的意識形態。追新逐新,以新為尚,無限地向未來投誠,由此現代性也創造了時間內部的等級制或進階性。從此角度看,后現代社會則是空間性重新取得優勢的社會階段。福山們宣告“歷史終結”的實質,是宣告對時間進階性的信任。人類重新回到“空間性”中,并陷入對無限裂變的碎片化空間的迷戀,這是后現代社會的重要文化癥候。前現代的各種空間形式——諸如地域、宗祠等——是包含著差異性和認同性的,后現代社會的空間形式,卻越來越趨于同質化和碎片化。你在不同城市看到的動車站和超市幾乎都是一樣的。后現代社會,空間性回來了,但信仰和認同卻從空間形式中脫落。由此,時間及其攜帶的價值維度,在空間普遍化的時代又重新變得緊迫而峻切起來。某種意義上,如何在同質化的空間中重新締造具有認同價值的時間,成了我們時代重要而內在的命題。

上面提到,現代性相信進階性的時間神話,紅色革命歷史就是一部光明戰勝黑暗、正義戰勝邪惡、無產階級戰勝資產階級,人民從歷史的落后一側泅渡至進步之岸的歷史。傳統革命史敘事主要是一種時間性敘事,信仰的火把永遠燃燒在時間更進步的一端。相比之下,城市文學則主要是一種日常主義敘事,或一種空間化的后現代敘事。當歷史時階激烈的沖突和碰撞有所停歇,人們不需要在不同時階間進行截然的價值判定和選擇時,一群迷戀日常生活、迷戀城市空間的人便產生了。如果說時間敘事更有利于創造信仰認同的話,空間敘事無疑更有利于創造生活認同。

《長恨歌》為何孜孜不倦地書寫上海的弄堂?因為在王安憶看來,理解弄堂,才能理解上海。可是,弄堂在《長恨歌》里終究是以虛寫實,王安憶并沒有執著于將弄堂跟具體的上海地理對應起來。《長恨歌》并不構造現代性的時間神話。它更愿意去書寫一群被拋置于歷史之外,流連迷醉于城市空間之中的男女。孫甘露卻與王安憶面對著大不相同的任務。王安憶筆下的人物可以藏身于歷史和現代性的進階時間之外(她本人自然沒有忘懷歷史);孫甘露卻必須讓主人公繼續現代性的時間敘事。革命現代性的實質是講述“時間開始了”的故事,而孫甘露只能站在日常生活敘事、城市空間敘事已經成為普遍現實的語境中。換言之,他要在空間性認同中延續時間性認同、在后現代敘事中賡續現代性敘事、在祛魅的世界重講信仰的故事。這是孫甘露面對的挑戰。陳千里們戰勝葉啟年們,不是個人智力的勝利,是集團的勝利;是路線的勝利;是信仰的勝利;是高階歷史時間對低階歷史時間的勝利。其實質是現代性的時間敘事。

為何孫甘露那么費心勞神地將上海的空間具體性帶到小說中呢?請想想,當一個與小說共享城市空間記憶的讀者閱讀這部小說時,將是一種什么樣的體驗?當小說發生于一個空間,魯迅去過、陳千里去過、你也去過時,歷史與當下、虛構與現實便重疊出一種獨特的認同感。須知,《千里江山圖》終究不是一個城市的故事,它的目標不是通過空間敘事創造城市認同,它以空間拼圖的形式完成了一個現代性時間敘事,讀者對城市空間的認同,只是被激活并用作信仰敘事的心理基座。再造“時空體”,才是它的實質,也是它的新質。

三、“暴風雨”:為何是涅克拉索夫?

很多評論者都注意到《千里江山圖》中涅克拉索夫《暴風雨》中的一句詩——“他們說暴風雨即將來臨,我不禁露出微笑”[23]。這的確是富有深意的一個細節。小說中,這句詩本是陳千里、陳千元兄弟自己的接頭暗號。“有一陣他們喜歡用這句詩來證實青春和熱情。每次陳千里從俄文補習班回家,深夜敲門,兩個人隔著門就對這句暗號。”“一到冬天,每天的訓練科目完成后,他就靠涅克拉索夫的詩歌度過漫漫長夜。”[24]李松睿認為:“這個反復出現的詩句,是《千里江山圖》整部小說的關節點,發揮著節拍器的功能,指示著小說敘述、情節發展的節奏;同時,它也以互文的方式,隱藏了小說家創作這個間諜故事的寫作哲學,成為我們解讀《千里江山圖》的關鍵。”[25]他進一步引申,認為“涅克拉索夫筆下這個美好的愛情故事,在某種意義上也可以看作間諜故事的隱喻”[26]。這是精彩的闡釋。不過,我更感興趣的則是:孫甘露為何選擇了涅克拉索夫《暴風雨》這首詩?這里包含幾層“為什么”:1.為什么是詩?2.為什么是俄羅斯詩人?3.為什么是涅克拉索夫?在敘事目標和作家趣味這種常規解釋之外,這個選擇是否具有值得挖掘的深意?

有論者將“暴風雨”作為接頭暗語的設計譏為不顧現實的文青想象,這種批評其實忽略了,涅克拉索夫詩句在《千里江山圖》中其實并非作為現實接頭暗語,而是作為回憶出現。換言之,它并未出現在“千里江山圖”行動計劃中。這個詩歌暗語,更多關聯的是陳千里、葉桃、陳千元和董慧文這些青年走向革命過程中的青春回憶。這個接頭暗語,超乎一場具體行動,而是青年人關于信仰的接頭暗號。暗語之所以為暗語,就在于它是內部共享的語言。用于具體諜戰行動的暗語事實上已被功能化——內容并不重要,重要的是暗語的接頭效果。所以,暗語是一種能指和所指分裂的語言。能指層面的真實內容已經失效,實際所指僅僅指向——是否自己人這一點。以實戰效果論,涅克拉索夫詩句作為暗語可能有瑕疵,問題在于,孫甘露通過此要強調的是與革命相關的青春回憶和信仰激情。因此,“暴風雨”在《千里江山圖》中并非實際暗語,而是轉喻性暗語。因為它存在于陳千里們走向革命之途的記憶中,所以它也便成了見證革命和信仰的符號。在一場跌宕起伏、緊張窒息的“千里江山圖”大轉移行動中,自然不乏接頭暗語這一元素。“暴風雨”詩句的移用顯然是對諜戰暗語的文學化,孫甘露使暗語超乎實戰功能而具有了象征功能。講述一個扣人心弦的諜戰故事,只是《千里江山圖》的殼,而不是它的魂。它的魂是信仰。這是它敘事背后的精神敘事。而“暴風雨”詩句正是將敘事導引至精神敘事的橋梁。這里,從小說的敘事目標出發解釋“暴風雨”詩句對于小說的意義。它也解釋了為何是詩?因為詩句的雋永性、象征性更能勝任象征性功能。至于為何是俄羅斯詩人?這個問題必須從中國革命與蘇俄革命的密切關系中解釋。這一論斷人們已耳熟能詳。大量早期的中國共產黨人,都有留蘇經歷,并受蘇俄文化的深刻影響。以蘇俄詩人作品作為象征性暗語內容,最符合《千里江山圖》所敘述的這段歷史及陳千里們的人生經歷。這一點其實不難理解。更需細究的是,為什么是涅克拉索夫?

[俄]涅克拉索夫 《涅克拉索夫詩選》

魏荒弩譯 湖南人民出版社1985年版

表面上當然是因為涅克拉索夫《暴風雨》詩句與敘事目標相契,問題是,敘事的選擇既非任意,也絕非唯一。選此一家,常常意味深長。在涅克拉索夫《暴風雨》一詩中,“我”苦戀鄰家女孩柳布希卡,終于約定黃昏花園涼亭相見。怎奈臨了天公不作美,“烏云密密匝匝遮瞞了天空……/大雨下成了河,雷霆滾滾鳴!”這怎不令“我”愁煞,柳布希卡一貫養尊處優,會不會望雨而退?然而當“我”來到涼亭,發現渾身濕透的柳布希卡正在等著“我”。“從那一夜起,我再也不皺一皺眉梢,/我一聽見暴風雨,就禁不住微笑……”[27]顯然,“暴風雨”能指和所指發生了巨大的裂變,一褪其殘酷可怕的面相,變成了標記“我”堅韌甜蜜愛情的符號。涅克拉索夫的詩沒有說明,這份向雨而笑的特別愛情記憶只是“我”獨有,還是也與柳布希卡共享。上面已經詳細分析了,孫甘露將《暴風雨》鑲嵌到小說中,除了從中借用一種樂觀主義的革命激情,還使涅克拉索夫詩歌變成一個接頭暗號,一份共享的精神和信仰記憶。值得注意的是,孫甘露將《涅克拉索夫詩選》中的譯法“我一聽見暴風雨,就禁不住微笑”改譯為“他們說暴風雨即將來臨,我不禁露出微笑”,兩個譯法在意義上沒有根本不同,然而后一譯法無疑更體現了風暴將至而色不稍變的氣度,甚至不期然讓我們想起高爾基《海燕》中那句“讓暴風雨來得更猛烈些吧”。

不妨問一個看似可笑的問題:為什么《千里江山圖》中的陳千里們的暗號不能是“讓暴風雨來得更猛烈些吧”這句看起來更耳熟能詳的詩呢?表面上看,“讓暴風雨來得更猛烈些吧”這句詩同樣可以承擔“他們說暴風雨即將來臨,我不禁露出微笑”的全部功能:比如革命樂觀主義精神,比如作為陳千里們的共同記憶等等。唯一的差別在于,來自高爾基《海燕》的這句詩對當代中國讀者來說實在太熟悉了。問題變成,“太熟悉”為何不是優勢而是劣勢?并非對于所有作品,“太熟悉”都會成為一個問題。我們知道,《紅巖》中也使用了大量的詩詞,包括現代革命詩詞:陳然《我的“自白書”》、葉挺《囚歌》、劉國鋕《就義詩》、何敬平《把牢底坐穿》、蔡夢慰《黑牢詩篇》等;古典詩詞:李白《月下獨酌》、李商隱《夜雨寄北》、張繼《楓橋夜泊》等;外國詩歌:高爾基《囚徒之歌》、鮑狄埃《國際歌》等。在“獄中聯歡”等經典情節中,革命志士們的詩詞聯對既展示了文化,也展示了任何酷刑不能壓倒的革命樂觀主義精神。不難看出,《紅巖》選詩的標準,除“革命性”外,還包含了“經典性”“大眾性”和“通俗性”的尺度。

細辨《千里江山圖》對《暴風雨》的選擇,卻隱含了“熟不如生”的標準:既要包含革命樂觀主義精神,又不能讓讀者過分熟悉。孫甘露一定為此煞費苦心。蘇俄作家中,普希金、高爾基、馬雅可夫斯基身份合適,但名氣太大了;托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基、屠格涅夫、契訶夫、葉賽寧這些,不但名氣太大,身份和思想似有曖昧性;至于曼德爾斯塔姆、古米廖夫、阿赫瑪托娃、茨維塔耶娃、帕斯捷爾納克之類,雖受當代部分中國讀者的追捧,思想調性與《千里江山圖》所需則不在一個軌道上。涅克拉索夫為何被選中呢?一方面他大名鼎鼎,另一方面當代中國讀者對他又相當陌生。人們大概知道,涅克拉索夫是19世紀俄羅斯著名的民主主義詩人、編輯,和車爾尼索夫斯基、杜勃羅留波夫共同編輯《現代人》雜志,發表了托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基的大量作品。可是,在當代中國,涅克拉索夫既沒有跟他一起編輯《現代人》的同事名氣大,也沒有經他之手發表作品的托、陀名氣大。他實在是一位當代中國讀者十分陌生的詩人,《暴風雨》在涅克拉索夫的詩中同樣十分邊緣。如今我們在中國互聯網上能搜到跟這首詩相關的內容都是對《千里江山圖》的分析。

早在五四文學革命前后,中國就有關于涅克拉索夫的接受。李大釗在1918年所撰《俄羅斯文學與革命》一文中,對涅克拉索夫的詩歌創作給予高度評價,稱“俄國之平民詩派,由Nekrasov(涅克拉索夫)達于最高之進步,其所作亦屬于不投時好之范圍……彼讀者之后裔,常于其著作中尋得人道主義之學派,雖屬初步,而能以誠篤真實著”[28]。1924年,鄭振鐸在其編著的《俄國文學史略》中為涅克拉索夫專列一章,對詩人及其創作做了較為詳盡的評價。[29]1925年,劉延陵發表文章《一個白衣素冠之客——奈可弱索夫和他的詩》,不僅詳細介紹了詩人的生平和創作,也對其創作提出很多獨特的見解。[30]1934年,孟十還翻譯了涅克拉索夫詩集《嚴寒,通紅的鼻子》,由文化生活出版社出版。此詩集的譯名還經魯迅先生酌定。1937年,高寒譯《誰在俄羅斯能過好日子》由北京商務印書館出版。1980年,上海譯文出版社出版了《涅克拉索夫詩選》(魏荒弩譯);直到1985年,上海譯文出版社再版了《涅克拉索夫詩選》(魏荒弩譯),內容增加近一倍,才選入了《暴風雨》一詩。1985年,湖南人民出版社出版的《涅克拉索夫詩選》(丁魯譯)和2010年北岳文藝出版社的《涅克拉索夫詩歌精選》(魏荒弩譯)同樣沒有《暴風雨》一詩。簡言之,《暴風雨》既非涅克拉索夫廣為人知的代表作,也沒有受到中國詩歌界的重視。有趣的是,很可能孫甘露看重的恰是這種相對陌生性。

孫甘露是通過原文選中此詩,還是依據1985年上海譯文出版社出版的《涅克拉索夫詩選》而進行翻譯重構?很可能是后者。依據是,在一篇談《安娜·卡列尼娜》的文章中,孫甘露坦陳自己不懂俄文,無法判斷版本的優劣。如果《千里江山圖》直接借用1985年上海譯文出版社《涅克拉索夫詩選》的《暴風雨》詩句,一般讀者讀不出來,但無疑是個漏洞。孫甘露沒有讓這樣的漏洞出現,并讓譯法更具樂觀主義精神,更合目的性,這印證了這部小說在細節上的用心良苦。這從孫甘露自述的一個次要人物的名字設計中可得旁證:

你可能注意到書中寫到陶小姐離開龍華,出牢房門的時候說了一個名字,這個名字我還是反復請教了陳子善老師才確定的,也就是徐枕亞。子善老師說1931年是徐枕亞最紅的時候,到了1933年已經有一點落下來了。這個比較有意思。因為你不能用太紅的人,就像你現在寫個什么,說我昨天見到姚明了,這個太夸張了。我們就要選一個次一等的,他運用在這個小說里面效果就剛剛好。[31]

小說如何出效果?《千里江山圖》在摳細節的努力中,也顯露出自身的傾向和趣味。以借用詩詞為例,《千里江山圖》與50-70年代的紅色經典小說就很不相同。主要表現為,孫甘露絕少單純援引,而更傾向于復合性的使用和象征意義的重構;與既往紅色經典更歡迎通俗易懂、廣為傳唱的詩詞不同,孫甘露更看重詩詞與小說語境、精神敘事之間的內生性關聯。《紅巖》中的詩詞,主要體現于小說人物對話中,并未參與小說的深層敘事。但《千里江山圖》對《暴風雨》的詩句顯然不止步于單純援引。借由對“暴風雨”的語義重構,孫甘露試圖告訴讀者:戰勝敵人的不僅是暗號的具體層面(諜戰),而是暗號代表的象征層面(信仰)。《暴風雨》的詩句,既關聯著陳千里,也關聯著葉桃。作為一個已經犧牲者,葉桃對“千里江山圖”轉移計劃并無作用。但是,作為國民黨特務頭目葉啟年的女兒,葉桃的人生選擇在象征意義上否定了葉啟年所服務的國民黨。《暴風雨》的存在,以象征的方式凸顯和強化了《千里江山圖》信仰敘事。這種頗為幽微的象征化敘事,在既往紅色經典中并不常見。這里彰顯的,是紅色文學敘事如何進行著大眾化和先鋒敘事的合流。在80年代以來的純文學闡釋中,先鋒文學與紅色經典之間是涇渭分明的。前者是精英化、高雅化甚至只面對無限的少數人,而后者無疑置身于左翼文藝大眾化的譜系中。《千里江山圖》有意思的是,它是著名先鋒作家進行的紅色革命敘事。其很多敘事方式無疑既繼承了紅色經典的思想、主題和文學傳統,又顯露著先鋒作家的趣味。先鋒與紅色革命敘事如何合流?先鋒給紅色經典帶來了怎樣的更新?這種合流給當代文學提供了何種增量?這是《千里江山圖》非常值得觀察之處。

回到上述《千里江山圖》對《暴風雨》的選擇問題,這種“熟不如生”的傾向很可能是先鋒寫作的文學慣性。然而,與其將此解釋為孫甘露“先鋒趣味”按捺不住的發作,不如說它恰恰印證了我們時代“先鋒”的“大眾化”傾向。一方面,“先鋒文學”已經通過近三十年的文學教育成了文學知識的重要構成,成了當代廣大小資讀者的文學素養;另一方面,“紅色文藝”也呈現出并非凝固的變動之姿,有了新的生成,召喚新的理解。這一切都告訴我們,從當代文學史理解的當代文學,很可能只是“當代文學”的一種。面對有了嶄新文化邏輯的新時代,“當代文學”正在生成新的內涵和形式。

結語:復義的“江山”和新時代的文化立場

“江山”一詞在漢語中具有兩個基本詞義:1.指山河,山川;2.指國家的疆土和政權。前者如“遲日江山麗,春風花草香”(杜甫《無題》);后者如“割據江山,拓土萬里”(《三國志·吳志·賀劭傳》)及“江山如此多嬌,引無數英雄競折腰”(毛澤東《沁園春·雪》)。“江山”一詞在中國共產黨的革命表述中,內涵也有發展變化。毛澤東在詩詞使用“江山”一詞,指向國家政權。在毛澤東文章中,較少使用“江山”一詞。這不難理解,在更激進的左翼話語中,“江山”這個詞被認為具有封建性。如瞿秋白在《托洛斯基派與國民黨》一文:“所有這些武器,看起來都不能夠保證中國革命的消滅,都不能保障國民黨的江山。共產黨在民眾之間的信仰反而一天天的擴大起來,鞏固起來。”[32]“江山”一詞在此,顯然帶有僵化的舊政權的含義。在鄧小平公開發表的文章中,未見“江山”一詞。在江澤民、胡錦濤的報告中,“江山”多加“社會主義”和“紅色”等修飾語,以示與傳統江山、封建江山的不同。2021年2月20日在黨史學習教育動員大會上的講話中,習近平提出“江山就是人民,人民就是江山”的新提法。“江山”匯入了中共的“人民性”表述之中,意味著“江山”概念在中國共產黨理論體系中重要性的提升。“江山”與“人民”的合流,其實是中共主流話語表述激活和啟用傳統話語資源的結果。對中華優秀傳統文化的重視是新時代以來非常突出的文化表征,重視的實質不僅是傳統文化價值的張揚,更是包括傳統文化在內的多源文化如何納入以紅色文化為核心的主流文化之中。為此,新時代必然需要一種既堅持人民性、民族性,又更具涵納性的文化立場。

新時代的文化立場是一種承古匯今、守常通變的文化立場,一種有別于五四新文化,也有別于延安革命文藝立場的嶄新的、綜合的、辯證的文化立場。五四新文化立場和延安革命文藝立場雖在具體指向上各有不同,但它們都秉持著相似的破舊立新的立場,它們除了將民間文藝形式視為新文藝形式的重要資源外,對于更多樣的文化傳統卻采取揚棄的態度。以上兩種文化立場都是二十世紀中國思想現代性的重要體現和結果,并在不同階段為中國文化的現代轉型、舊質新造提供動力和指引。但是,以上文化立場在對待傳統文化上所秉持的激進態度更適合歷史的急流和轉折期,卻不適合所有的歷史時期。進入新時代之后,新時代的文化立場顯示出更強的綜合性、融通性和肯定性。通過對多種文化資源加以綜合融通而確立肯定性,這里既有馬克思主義與中華優秀傳統文化相結合,使馬克思主義中國化臻于新境界;也使多源中華傳統文化和現代文化相結合,生成中華民族現代文明。所以,這里的綜合和融通不是一種簡單的物理疊加,而是深度融合生成新質的過程。新時代文化立場從破舊立新轉變為承古匯今、守常通變。無疑,這是一種更具辯證精神,更符合新時代歷史需求的文化立場。這種文化立場對于統合“當代文學”乃至“20世紀中國文學”以至整個中國文學內部的多層次、多源流具有重要的方法論意義。

《千里江山圖》無疑正是以新時代文化立場書寫復義江山的文學探索。認真的讀者可以輕易地道出《千里江山圖》命名的種種玄機:一、首先是宋代名畫《千里江山圖》在小說情節上的具體化,小說中,“千里江山圖”是中共黨中央轉移計劃的代號。這個計劃由中共領袖少山同志指示,小說主要人物陳千里等執行。少山、千里執行“千里江山圖”計劃,這是小說題名在人物、情節層面上的體現。這無疑尚屬于較為表層的元素。二、宋畫《千里江山圖》成為紅色革命敘事的核心符號,這也是以往紅色革命歷史敘事所不可能。在1950-1970年代中,王希孟《千里江山圖》之類古典貴族文化,作為“四舊”之一,同樣不可能獲得進入紅色革命話語譜系的契機。引入宋畫《千里江山圖》,呼應的是新時代對優秀傳統文化的重視。三、“千里江山圖”在象征寓意上跟紅色革命江山的對應。“這不僅是千里交通線,更是千里江山,我們撤離上海,就是要把革命的火種撒遍全中國。”[33]這里,實踐“千里江山圖轉移計劃”,不是守衛封建的帝王江山,而是民族國家的江山、革命者的江山和人民的江山。“江山”與人民性和信仰性也匯通起來。《千里江山圖》以新時代的綜合性、融通性文化立場,將傳統文化資源、先鋒敘事資源、消費時代敘事資源都納入紅色革命主流敘事中。這是非常具有時代性、癥候性的,非常值得觀察。

注釋:

[1]洪子誠:《中國當代文學史》,北京大學出版社 2010 年版,第 116 頁。

[2]李松睿的文章交代了相關背景:“小說《千里江山圖》的基本背景,來源于中國共產黨黨史上真實的歷史事件,即伴隨著1931年顧順章、向忠發等人的被捕叛變,中國共產黨在上海的秘密機關遭到國民黨當局的嚴重破壞,在白區開展工作變得愈發困難。最終,博古、張聞天、陳云等中共臨時中央政治局主要成員在1932年底被迫離開上海,于 1933 年 1 月 7 日成功抵達中央革命根據地瑞金。”李松睿:《歷史、互文與細節描寫——評孫甘露〈千里江山圖〉》,《中國現代文學研究叢刊》2022 年第 10 期。

[3]茅盾:《“革命”與“戀愛”的公式》,《茅盾全集》第 20 卷,人民文學出版社 1990 年版,第 337-338 頁。

[4]毛尖:《一部小說的發生學:談〈千里江山圖〉》,《收獲》長篇小說 2022 夏卷。毛尖此文有“十八萬字的《千里江山圖》”的說法,是根據發表在《收獲》上的版本而言;上海文藝出版社版的《千里江山圖》,版權頁標注字數為247000字。

[5][6][7][23][24][33]孫甘露:《千里江山圖》,上海文藝出版社 2022 年版,第 210 頁、218 頁、235 頁、111-112 頁、112頁、151 頁。

[8][9]羅廣斌、楊益言:《紅巖》,中國青年出版社 學習出版社 2019 年版,第 71 頁、71 頁。

[10][土耳其] 奧爾罕·帕慕克:《天真的和感傷的小說家》,彭發勝譯,上海人民出版社 2012 年版,第 26 頁。

[11]吳翔宇、王俊:《論〈紅巖〉的“身體”革命意識》,《石河子大學學報》(哲學社會科學版)2008 年第 2 期。

[12][13]李楊:《50-70 年代中國文學經典再解讀》,北京大學出版社 2018 年版,第 175 頁、179 頁。

[14][15][19]毛尖:《一部小說的發生學:談〈千里江山圖〉》,《收獲》長篇小說 2022 夏卷。

[16]閻晶明:《最先鋒的新拓展——〈千里江山圖〉讀解》,《揚子江文學評論》2022 年第 4 期。

[17]汪暉:《“地方形式”概念的提出及其背景——戰爭對鄉村與都市關系的重構》,《現代中國思想的興起·下卷 第二部》,生活·讀書·新知三聯書店 2015 年版,第 1501 頁。

[18]參見陳思和:《當代文學觀念中的戰爭文化心理》,《上海文學》1988 年第 6 期。

[20][31]孫甘露、黃平:《“小說家有點兒像個間諜”》,《文藝報》2022 年 7 月 13 日。

[21]陳曉明:《中國當代文學主潮》,北京大學出版社 2009 年版,第 116 頁。

[22][英] 齊格蒙特·鮑曼:《流動的現代性》,上海三聯書店 2002 年版,第 13 頁。

[25][26]李松睿:《歷史、互文與細節描寫——評孫甘露〈千里江山圖〉》,《中國現代文學研究叢刊》2022 年第 10 期。

[27][俄] 涅克拉索夫:《涅克拉索夫詩選》,魏荒弩譯,湖南人民出版社 1985 年版,第 39 頁。此處依據《涅克拉索夫詩選》中譯譯法,跟《千里江山圖》中“他們說暴風雨即將來臨,我不禁露出微笑”的譯法稍有不同。

[28]李大釗:《俄羅斯文學與革命》,《人民文學》1979 年第 5 期。

[29]鄭振鐸:《俄國文學史略》,商務印書館 1924 年版。

[30]劉延陵:《一個白衣素冠之客——奈可弱索夫和他的詩》,《小說月報》1925 年第 16 卷 11 號。

[32]瞿秋白:《托洛斯基派和國民黨》,《瞿秋白文集:政治理論編》,人民文學出版社 2013 年版,第 152 頁。

陳培浩

作者單位:福建師范大學

本文刊于《小說評論》2023年第6期,在空間中締造時間:新時代的革命歷史想象——論孫甘露長篇小說《千里江山圖》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司