- +1

大學改名,能“改命”嗎?

中國人對名字的重視,不僅在孩子身上。在子涵和子涵爸媽擇校時,校名對不對味,也是重要的考量因素。響亮的校名如同金字招牌,為學校本身增色不少。

不少高校深諳這點,在更名一事上各顯神通。2023 年,教育部重啟本科高校設置和高校更名工作,對照教育部最新發布的高校名錄,今年共有 15 所本科高校更名成功。

高校改名的風潮曾一度火熱,也曾經歷限縮。從總體看,高校改名的偏好有啥變化?改名對招生數量和質量,真的有改善效果嗎?

“大而全”,曾是高校改名的潮流

我們整理了 1981-2023 年教育部公布的本科高校名錄,發現現有的本科高校在校名進行地域變更時,超過一半都是對地域進行了擴大,多達 166 次,可見向“大”、向“全”是高校更名的主要偏好。

地域擴大,行政單位上升,似乎彰顯著辦學影響力的擴張。

按行政級別擴大,是最常見的“變”法。往往是從一個市擴大到一個省,如濱州學院去年更名為山東航空學院;或由省/直轄市擴張到一個地區,如 2007 年從之前并入的上海社會科學院再次脫離而出的華東政法大學。

行政地域擴大的終點,往往是獲得“國字頭”,比如中國傳媒大學的前身,便是北京廣播學院。1981 年至今,共有 11 所高校成功取得了含有國字頭的校名,其中包含中國藥科大學、中國美術學院、中國計量大學等 7 所不在首都的高校。

但如果賽道太過擁擠,先升到半個省、半個地區也是不少高校的選擇,如欽州學院更名為北部灣大學。

或是選擇非行政區,例如河南師范大學新聯學院在轉設后,更名為中原科技學院,省屬高校沒上升到大區或國字號,但取用頗有古意的“中原”一詞,聽起來更“大”了。

當華東、華北、華南等熱門大區一席難求,有的高校便退而求其次,調換順序,以“東華”“北華”“南華”代替。如中南工學院和衡陽醫學院合并,更名為南華大學。

有時,直接去掉地域,也是一種無形的擴大,如北京對外經貿學院去掉“北京”,成了如今知名的對外經濟貿易大學。

除了地域元素,把什么專業加入校名或“踢出”校名,也是精挑細選的結果。通過觀察這些取舍,也能管窺不同專業在不同時期的起落。

總體來說,“理工”是高校更名時最愛增加的專業元素,共有 56 所高校將這個詞加入校名。而“工業”和“科技”則分列二三,人氣同樣居高不下。

值得注意的是,千禧年后,電子科技、信息工程等專業逐漸成為高校更名的心頭好,這與宏觀政策和客觀的人才需求密切相關。一些專業則在校名中銷聲匿跡,如紡織、煤炭、水產、廣播。

也有不少高校特意刪減著校名中的專業元素,讓校名看起來更為“綜合”。1981 年至今,有 147 所高校徹底抹去了自己的專業元素。直到教育部多次發聲,農林、師范等專業標識在院校合并、調整時才得以保全 [1][2]。

升級“大學”,要實力也要契機

盡管更大的地域、更新的專業能把校名修飾得更加“高大上”,但人們評價一所大學的時候的第一標準,還得看其辦學層級。在自報家門時,一些還算知名的“學院”總讓人感覺底氣不足——只因為那聽起來不像“大學”。

著急的不止是學生,高校們也急于完成“驚險一躍”——厚厚的高校名錄中,“學院”二字就能勸退不少學生和家長。

為了給自己博一個被看見和選擇的機會,一場升格大作戰就此打響:1981 年至今,共有 365 所“學院”、16 所“學校”成功升格為“大學”。

除了中央音樂學院、中央戲劇學院、國際關系學院、外交學院等術業有專攻的老牌勁旅,學院的層次低于大學幾乎是一種共識。

在金字塔式的高等教育格局中,國家對高校實行等級化管理和資源配置 [3]。層級越高,行政級別、支配權限等也自然水漲船高。這對高校來說,是實打實的資源和優勢。

成為大學,有時也需要時代的契機。1977 年恢復高考后,高校擴招,建設飛速。中國人民公安大學(中國人民公安學院)、北京航空航天大學(原北京航空學院)、上海師范大學(上海師范學院)等一眾知名高校,都是在八十年代成為了“大學”。

而近些年,異地辦學政策的收縮,也讓一批異地辦學的附屬院校與原來的大學脫鉤,自立門戶。

教育部于 2017 年規定“原則上不支持、不鼓勵”跨城市、跨省建設新校區 [4]。2020 年,教育部印發的《高等學校命名暫行辦法》中也規定,未經授權不得使用其他高等學校曾使用過的名稱。由獨立學院轉設的獨立設置的學校,名稱中不得包含原舉辦學校名稱及簡稱 [2]。

在這兩重政策之下,“轉設”因此成為 2017 年后學校更名的重要事由,有 97 條更名記錄都是為了刨除校名中的“前綴”。

不少高校趁轉設的機會,從“學院”自然而然地升級為“大學”。如蘭州財經大學長青學院轉設后成為“蘭州資源環境職業技術大學”,河北科技大學理工學院轉設后名為“河北工業職業技術大學”,雖然失去了相對更響亮的頭銜,但也借此機會升級成了大學。

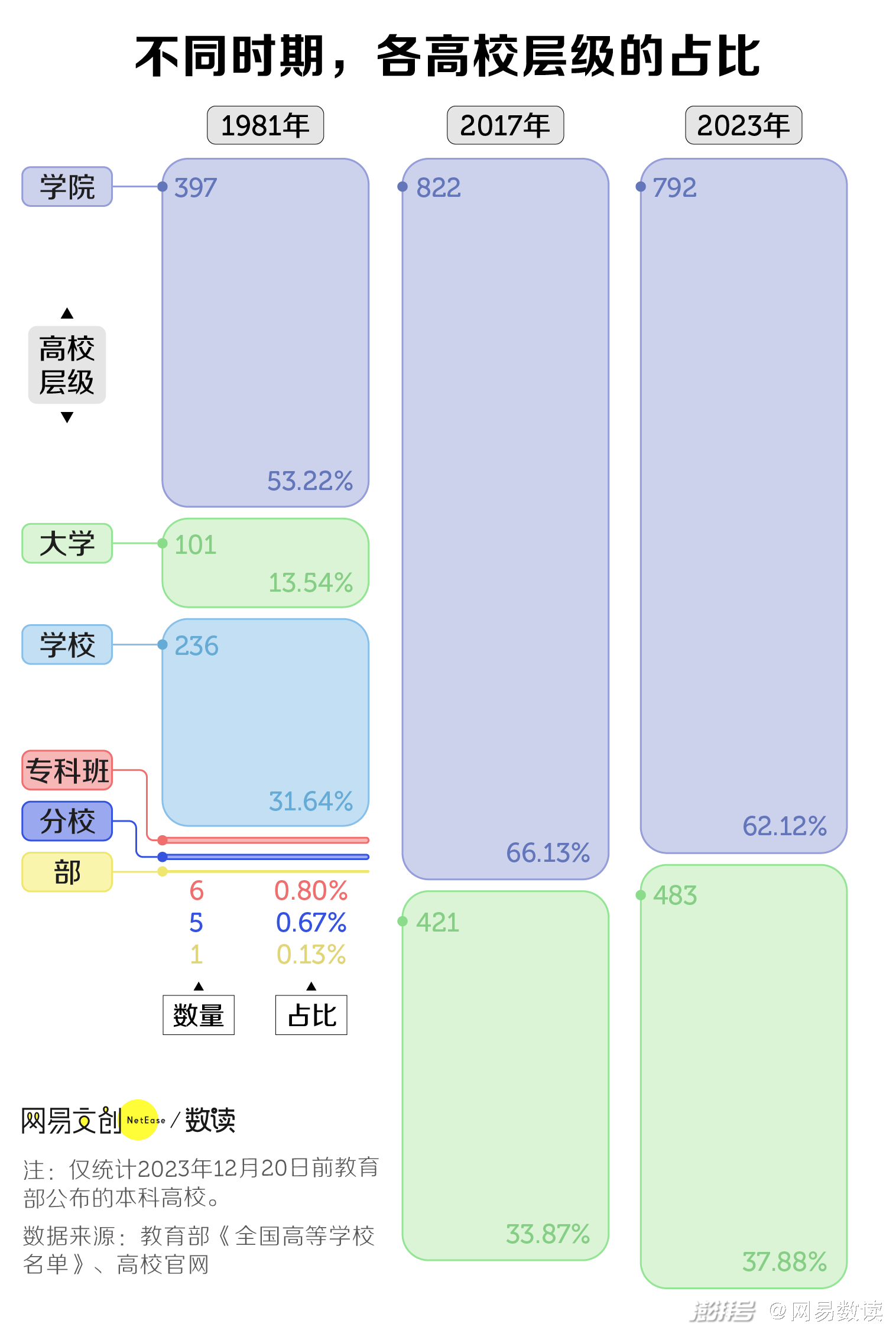

在 2023 年教育部最新發布的本科高校名錄中,學院數約是大學數量的 1.6 倍,兩者越來越接近。

改了名,就能“改命”嗎

但成為大學,對高校來說就萬事大吉了嗎?

招生,招更多、更好的學生,一向被認為是高校更名的主要動力。2016 年發表在《教育與經濟》上的一項研究發現,每增加一所更名的高校,招生規模大約會增長 0.049 個百分點,也就是說,高校更名的確能夠在一定程度上促進招生規模的擴大 [5]。

而且,以更名促招生的影響呈現“東強西弱”的狀態 [5]。也就是說,一所學校的更名,更容易引起東部地區學生的注意和選擇。

此外,高校所在省份與生源省份信息聯系不緊密時,更名才有效果——換句話說,考生更容易被那些“眼生”的新校名所吸引,而那些相對熟悉的省內高校,因為知道它的“老底”如何,即便改名也收效甚微。

更名對招生數量層面的影響只是一方面,生源的質量,也是教育學者們關注的維度——誰不想要一個一口氣捐出 13 億的校友呢?

有學者以河南省 2015-2022 年的高考錄取數據為基礎,探究了高校更名對招生質量的影響,發現生源質量提升效果的出現具有滯后性,且無法持續穩定存在,只能提供一種暫時的刺激,在更名后一到兩年間效果最為顯著,但從第三年起,“好名字”的光環就逐漸剝落 [6]。

高校的“命名焦慮”,或許與當下的招生大環境有關:大學生早已不是“天之驕子”,隨著高校不斷擴招,而出生率逐年降低,高校招生,開始步入存量時代。

2020 年,全國人口出生率首次跌破了 1% [7];2022 年,中國出生人口的自然增長率首次為負,正式進入人口負增長……考生自然也就越來越少了。

在生育“頂峰”出生的孩子們將在 2034 年、2035 年參加高考,這意味著此后高校間的招生大戰將更加激烈。在信息時代,隨手就能檢索到關于一所高校的學生真實體驗帖,高校也能像餐廳一樣,在論壇被打分和點評,“望名生義”的效力必然隨之減弱。

如今,高校更名也正在變得愈發困難。根據《高等學校命名暫行辦法》,“高等學校應保持名稱穩定,原則上同層次更名間隔期至少 10 年 [2]。”

無論如何,正如黑土在春晚的那句“什么名人,不就是個人名嘛?”,名字改得再高大上,也架不住論壇的幾條“祛魅了 X 校”和“避雷!快跑!”

參考資料:

[1] 新華社. (2017). 教育部:“十三五”期間我國181所師范院校一律不更名不脫帽. Retrieved 14 February 2024 from https://www.gov.cn/xinwen/2017-01/15/content_5160088.htm.

[2] 教育部. (2020). 高等學校命名暫行辦法(教發廳〔2020〕6號).

[3] 鐘秉林, 南曉鵬, 王佳明, 黃凌梅, 樊哲, & 方芳. (2021). 我國普通高等學校更名現象的實證研究. 中國高等教育(15), 3.

[4] 教育部. (2017). 關于進一步加強高等學校基本建設管理的通知(教發廳〔2017〕12號).

[5] 呂健. (2016). 高校更名與招生擴張. 教育與經濟, (3), 3-11.

[6] 吳宇川, 丁延慶, & 許銳. (2023). 更名能否提升本科高校的生源質量——基于河南省2015—2022年高考錄取數據的實證研究. 中國高教研究(05), 32-39.

[7] 國家統計局. (2021). 中國統計年鑒2021.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司