- +1

種地和種房后,深圳南嶺村開始種高科技企業希望帶村民去敲鐘

昔日“鴨屎圍”,借改革開放春風和村集體努力發生翻天覆地變化的南嶺村,又在經歷新一輪轉型。

11月16日,由廣東省委網信辦主辦的“粵興粵盛 勇立潮頭創輝煌”——慶祝改革開放40周年大型網絡主題采訪活動來到深圳龍崗區南嶺村社區。社區黨委書記張育彪向記者介紹,南嶺村社區正在經歷三項轉型:一是培育高科技企業,從種地到種房轉型種高科技企業;二是改造提升環境,建設現代化綠色新型社區;三是加強社區治理,打造共建共治共享的現代化治理格局。

“通過科技創新,帶著村民敲鐘上市,這是我們的目標。”張育彪說。

南嶺村,位于深圳市中部,原屬寶安縣布吉公社,是一個貧窮落后的小山村。1993年后,屬深圳市龍崗區布吉鎮,2004年9月,按深圳原特區外寶安、龍崗兩區農村城市化的統一部署,改制為社區。

有多落后?改革開放前,南嶺村有134戶、576人,分4個生產隊,共有20多頭耕牛、10多臺打谷機,1間小型糧食加工廠,幾間泥磚飯堂改建的生產隊倉庫。1979年底,村集體經濟不足7000元,人平均年收入不足100元。

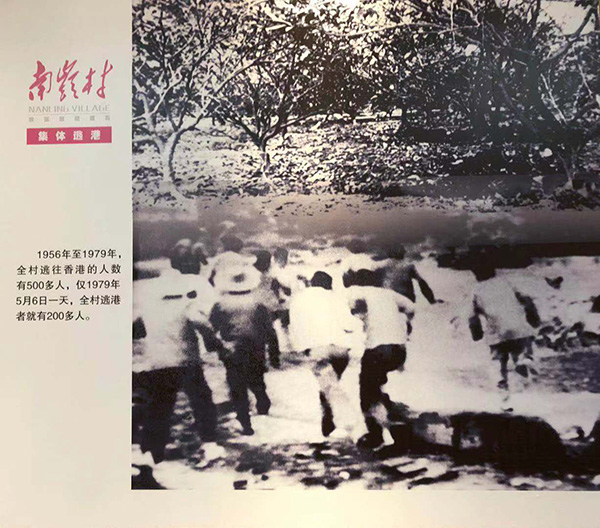

那時的南嶺村,遍地是鵝屎鴨糞,臭氣熏天,人稱“鴨屎圍”。貧困的生活迫使許多人逃到境外謀生,1956年至1979年,全村逃往香港的人數有500多人。特別是1979年5月6日,由于聽信謠傳,近200名青壯年村民,沖向深圳河,準備逃到香港去。

向貧窮宣戰始于1980年。受“逃港”事件觸動,一生產隊隊長張偉基多方溝通,引進內地一家電子廠與南嶺村合辦內聯廠。他帶領隊里的干部、群眾挑燈夜戰、突擊修路,整治臟、亂、差,修整花木,為內聯廠的引進創造條件。

從這家內聯廠開始,憑借敢闖敢試、敢為人先的改革精神和腳踏實地的努力,南嶺村集體經濟固定資產已從上世紀70年代末的7000元,增加至2017年的35億元,村民年人均收入從不足100元增加到如今的15萬元。

為落后產能當“房東”,還能富多久?在經歷了種地和“種房”兩個階段后,南嶺村在三年前開始謀劃“種高科技企業”。

“一定要有高質量的發展。”張育彪告訴澎湃新聞,“2016年召開村民大會時我就說,3年轉型不成功我就辭職。”

他說起一個故事:“2015年以前,南嶺村每年的社區集體經濟收入同比增長率都達兩位數,但2015年只增加4%。我們清理一個低端的珠寶加工產業園,眼前損失了2000萬元,但為發展高科技企業騰出了空間。”

這幾年,南嶺村社區斥資3億設立了深圳市首個社區股份公司創投基金,先后啟動了多個重點發展項目,包括清華啟迪科技園項目、“南嶺1983創意小鎮”項目、南嶺生物醫學研究院項目、綠色智慧園區項目、南嶺天安數碼城項目等。

對于南嶺村轉型的優劣勢,張育彪心中有本帳。他告訴澎湃新聞,科技創新需要試錯,南嶺村的堅實經濟基礎能提供試錯成本;此外,南嶺村村民的團結和凝聚力也是轉型的保障。但人才的缺乏是需要正視的問題,例如需要專業化市場化運作的股權投資團隊,南嶺村就難覓人才。

“敲鐘上市不難,更重要的是實現集體經濟的高質量發展。我們要走出一條新模式,民營企業能做的集體企業也能做到。”張育彪說,希望這個高科技企業能夠成為南嶺村的品牌。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司