- +1

看播客|“食無巨細”:泡面與大雞腿,那些關于火車的記憶

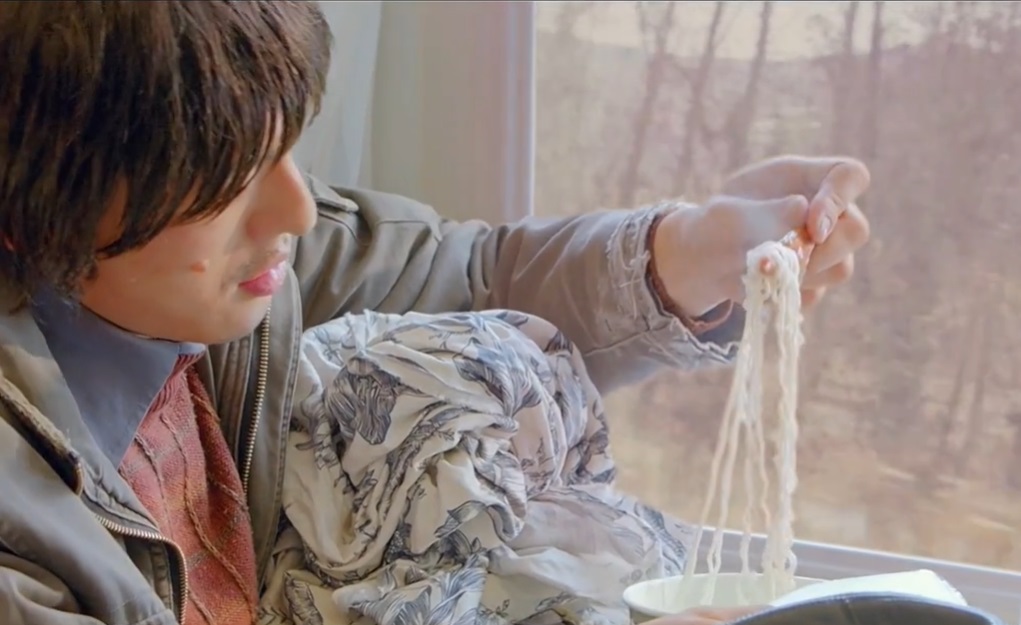

【編者按】當我們談到春運的時候,映入腦海的第一個意象是什么?對“食無巨細”播客的兩位主播來說,最開始想到的一定是擁擠的人潮和火車上的碗裝泡面。

本期節目中,兩位主播:全職食客,兼職酒鬼,副業社科研究的Steve(蒂夫)與半路出家的食品工程師兼從業者雷阿和常駐嘉賓暨南大學人類學家,中國食辣史作者曹雨一起聊了聊火車和食物的故事。從紅燒牛肉面到廣九大雞腿再到四大火車雞,鐵路食物的興衰不僅承載了個體的記憶,更被移民浪潮、經濟發展、城市化等社會變遷刻下了屬于一個時代的印記。兩位主播希望通過這檔節目,和大家一起解構并重新審視我們的一日三餐,仔細思考飲食背后的社會、經濟、政治與歷史。本文為小宇宙平臺的“食無巨細”播客與澎湃新聞合作刊發的文字稿。

雷阿:大家好,歡迎收聽食無巨細,我是一頓飯可以吃一整只豬肘子的雷阿。

Steve:我是看著她吃完了一整只肘子,然后一口沒撈著的Steve。在這檔節目里,我們希望和你一起討論我們在吃什么,這些食物背后的故事,以及飲食與社會、經濟、政治、歷史相關的各種話題,祝大家能有跟我們一樣的好胃口。

雷阿:我們第一期的嘉賓(同時也會是未來的常駐嘉賓),是來自暨南大學的曹雨老師。

曹雨:大家好,我是曹雨,我是一個老師,也是《中國食辣史》和《一嚼兩千年》這兩本書的作者,一直在研究飲食歷史相關的話題。今天也很高興能來到食無巨細,來一起聊聊跟食物有關的事情。

Steve:我們錄制這期節目的時候就快過春節了,過去三年期間很多人都不得不留在當地過年,所以今年(指2023年春節)可能是一個人員流動比較自由的春節,所以本期我們想聊一下春運和食物的故事。提到火車,我不知道大家最先會想到什么食物呢?

曹雨:一提到火車的話好像最搭的就是泡面,對吧?感覺如果套用一句最近那部《愛情神話》里非常爛俗的句式“一個沒有什么什么的女人是不完整的”,要我說,一個沒有紅燒牛肉方便面味道的火車車廂是不完整的。

Steve:對,我覺得定語加得很精準,一定要是紅燒牛肉面,別的都不行。

曹雨:對,只有紅燒牛肉面才是跟綠皮火車最搭的味道。

雷阿:酸菜牛肉面為什么不行?

Steve:你在火車上捧著一個酸菜牛肉面、鮮蝦魚板面或者出前一丁,就感覺非常不真實。

雷阿:但鮮蝦魚板和出前一丁沒有很侵略性的味道,紅燒牛肉面和酸菜牛肉面都屬于一吃旁邊就能聞到的類型。

曹雨:不是酸菜牛肉面味道不行或者沒有侵略性,問題是它出現得太晚了。

雷阿:錯過了先發優勢。

曹雨:對,酸菜牛肉面最早是統一的產品,但當時在中國市場上占頭把交椅的是康師傅,這跟它火車一哥的地位是分不開的。

Steve:而且說實話,酸菜牛肉面本身的味道平衡不是很好,我覺得酸菜味道太過突出了,你會感覺有一種類似預包裝的火腿啊,燒雞之類的“防腐劑”的味道,當然我不知道這個味道實際上是什么。

雷阿:我猜是經過了高溫蒸煮殺菌之后風味發生了變化,所以聞起來就會悶悶的,不太新鮮。

曹雨:中國人的口味差異是非常大的,但我覺得紅燒牛肉面是找到了一個中國人口味的公約數。但其實如果我們看全世界的泡面排行榜,紅燒牛肉面基本都是進不去的。比如美國有一個泡面10佳,就評價紅燒牛肉面太油了,或者味道太有攻擊性了,總之就是不太認可。當然我們喜歡吃什么也不需要別人認可,但這至少說明像紅燒牛肉面,或者說方便面,它是一個非常特殊的存在,以至于我現在一想起小時候那種人潮擁擠的春運的畫面,就一定會馬上想到那股味道。好像我一想起來小時候在草坪上奔跑,就會聯想起青草被割開以后的味道,火車也是一樣的,我一聞到紅燒牛肉面的味道,把眼睛一閉就感覺自己走進春運的站臺了。

雷阿:您平時在火車以外是不是也不太吃紅燒牛肉面?

曹雨:我基本上不太吃方便面的。

Steve:說起來氣味和情感喚起是一個挺有意思的事情,比如普魯斯特的瑪德琳小點心(指《追憶似水年華》中的片段)。五個感官里其實嗅覺的處理機制跟其他四個是不一樣的,嗅覺的電信號刺激神經突觸之后會直接傳入杏仁核和海馬體,這是分管情感和記憶的腦區,所以嗅覺確實從生理上會和我們的情感和記憶有更強的相關性。之前有些研究里,研究者給一些越戰老兵聞一些戰場上的味道——比如硝煙的味道,他們就會馬上被觸發(trigger)之前的創傷記憶,就跟您之前說的聞到牛肉面就置身火車是類似的。不過我確實不知道為什么大家一討論嗅覺和情感的聯系,就會去聊普魯斯特的瑪德琳小點心。

雷阿:因為在腦神經科學里,這個過程就叫普魯斯特效應。我們的味覺處理流程是首先經過腦島處理一次,然后才會傳到負責認知的眶額葉皮層,但嗅覺是繞過了腦島直接跟前腦連接的,所以你在潛意識里會把紅燒牛肉面的整個氣味圖景和你當時經歷這個氣味的場合、畫面聯系起來。

Steve:對,那回到剛才的紅燒牛肉面。其實紅燒牛肉面出現的時間還挺晚的,90年代前后?

曹雨:對,最早的紅燒牛肉面就是康師傅的。它原來是臺灣地區的工廠生產的,然后應該是91年的時候進口過來。到1992年8月21號,康師傅公司在天津成立了一家食品公司,專門生產紅燒牛肉面,當時他就瞅準了大陸的市場特別認這個味道,后來一下子就爆火。那個廣告是“香噴噴好吃看得見”,大家有印象嗎?

Steve:這個沒錯,我還記得。

曹雨:它一開始的包裝跟臺灣包裝是一模一樣的,上面寫了一個“珍品”,一個篆體的字寫的珍品,然后我一直把它念成抓品,我還想抓品是什么意思?有這么一個童年印象。但大家有沒有想過在90年代以前,在火車上我們都吃些什么?

Steve:其實我之前看過,在85年糧食不用糧票之后,糧食供應變得徹底市場化了,但在那之前火車上的食物是很嚴肅的,甚至如果在70年代之前,很多火車食物是有特別地位的。

雷阿:我還看到說從萃華樓(注:北京八大樓之首的東興樓主廚開的餐廳)出來的大廚在火車上給大家燒飯,火車上當時還會備著干的燕鮑翅,如果有旅客點的話就會賣。

曹雨:以前坐火車本身就是一個高檔的事情,當時幾十塊錢的火車票對于很多人來講已經是非常高的消費了。過去軟臥也是要有一個什么證明才能購買,大概是八九十年代才取消了,所以說以前火車是跟等級是密切聯系的。

我們回看起來,其實從改革開放以來,中國發生了全世界上規模最大、最舉世矚目的移民浪潮,這個是所有人都會背的一句話了。從70年代到現在,人口結構最深刻的改變就是差不多有七八億的人離開了自己的土地,到了新的地方,以新的生計方式去生活,任何一個學科都不可能避免這個變化。我看到很多做新聞的,或者做社會學研究的人說他不舍得離開中國,因為覺得中國是一個富礦,如果天下有100件奇事的話,大概有70件都在中國發生了。所以如果你離開了這個地方,你會少了很多東西。

所以當時剛好處在社會激烈變革的過程中,私家車還不普及,坐飛機的也非常少,所以就靠火車實現了中國人口大遷徙的壯舉。

雷阿:其實90年代產生的變化還挺多的,比如鐵路提速也是從90年代開始的,而之前非動車組的列車是有可以炒菜的餐車的,像80年代的時候餐車還是燒煤炒菜,90年代開始用電了。加上提速之后大家在火車上待的時間也變短了,所以連帶著整個鐵路餐飲的圖景都開始變化。

曹雨:很多人都覺得方便面的對手是餐車上的炒菜,其實根本不是,你想90年代在餐車里吃一頓飯要多少錢。

雷阿:它倆消費的人群也完全不一樣。

曹雨:對,為什么我說紅燒牛肉面的對手從來都不是餐車上的盒飯或者炒菜,因為這是大部分農民工從上火車起,壓根就沒想著要去買的東西。他們是準備把錢包里面發下來的那點工資原原本本地拿回老家去,一分都不要在路上花掉的,他們已經備好了干糧了。

Steve:而且別說農民工了,我唯一一次吃火車餐車,是我高中跟老師去武漢參加一個什么活動,然后一些費用是可以報銷的,我們才去了餐車吃飯。我印象特別深刻,它雖然是餐車,只是老舊車廂里的非常簡陋的一個空間,但會在桌子上擺一個有蕾絲花邊的餐桌布,甚至還會在一個花瓶里放一朵紅色、嬌艷欲滴的假花,在某種程度上營造了一個非常高級的氣氛。我當時感覺像我爸媽年輕時候蹦迪去的地方,以現在的眼光看起來是很落伍很過時的設計,但30年前你會覺得這是一個很時髦的地方。

曹雨:對,還有我印象特別深的是如果是坐臥鋪車廂或者特一特二這種車,都會讓你換票。他會打開一個皮夾子把你的車票塞進去,然后給你換一個鐵片或者塑料片,到站他會把你喊下來。這個服務讓人覺得非常貼心,同時又有非常老式的感覺。

Steve:但是美國到現在還在用這種方式,它不是用皮夾子的鐵片,就比如紐黑文和紐約之間的城際火車,工作人員會拿標簽機打一個標簽,然后把這個標簽插在你前面座椅的背后,所以可能是有火車以來就一直沿用的一個實踐了。

曹雨:說回到餐車,它會隨著時間推移不斷降價,比如11點開始賣的時候是10塊或者15塊,到1點就變成了5塊,到下午兩三點會變成2塊,如果還有點酸味的話可能就賣到1塊多了。我親身體驗過這個酸味,而且還賣挺好,大家都等著搶。

Steve:我從小坐火車,我爸媽就不讓我去餐車上買東西,都會自帶很多什么黃瓜火腿面包,實在想吃盒飯了,他就會像剛才曹老師說的“你別買等一會”。然后經常到最后最低到10塊,我爸經常會說再等一會兒,結果再等一會兒,賣沒了。

曹雨:對,因為你要掌握好它既沒有發酸,又還很便宜的區間,加上供給有限,所以那個時候很難搶的。那時候大部分人都會自帶干糧,我自己親身體驗過的最夸張的一次春運,是我十多歲坐綠皮火車從湖南坐到廣東的時候,所有人都在不停地嗑瓜子、喝啤酒、抽煙,吃各種各樣的零食。然后我在下車的時候,看到列車員用一個非常大的推子——有點像雨刮器的一個玩意兒——在推列車的地面,垃圾有一種排山倒海的、像波浪一樣涌過來的感覺。現在想想那個時候人真的很不講究,所有的垃圾都丟到地上,現在大家坐高鐵還會嫌棄旁邊吃個方便面有味道什么的,那個時候喝酒的、抽煙的、吃方便面根本就不叫事兒,還有摳腳的,干什么的都有,這些都是90年代的綠皮火車味道。

Steve:提到這,不知道二位記不記得以前火車上列車員其實是扮演了一個叫賣的角色。

曹雨:其實你別看那時候不像現在這么規整有序,但別有一番風味,各種高人能人在民間。前幾年我跟我老師去云南出差,回程其他人都訂了機票,但他要坐綠皮火車回來,因為想再感受一下“接觸大地”的那種感覺。以前跟現在非常不一樣,綠皮火車上大家會攀談交流,90年代那會如果你坐火車沒跟旁邊人聊天的話,那你這人肯定性格有問題。

Steve:其實現在我坐過夜的動車臥鋪,有些人還是會在車上分享食物,比如毛豆花生啊,或者酒之類的,現在雖然越來越少了,但之前可能就是默認的,我給你一個雞腿,換一包花生或者一口白酒。

曹雨:對,一定會交流、交換。而且大部分人都會自己帶各種各樣的食物上火車,一路把自己喂飽。

雷阿:不管什么年代,大家好像都默認火車上的東西性價比不是很高,所以會自己帶。

曹雨:但實際上有些火車上的提供的食物還是不錯的,比如說廣九鐵路的大雞腿,這是一個已經消失了的東西。其實廣九鐵路這個事兒說起來真的是一匹布那么長,你知道廣九鐵路在廣州和九龍之間來回這么奔跑,已經有超過100年的時間了,他是跟中華民國同年誕生的一條鐵路。

大家知道現在如果去香港的話,東鐵線已經跟港鐵完全合并了,對吧?但以前它是叫做鐵路公司,跟地鐵公司分開的,這是兩個系統的東西。原來的老車站就是我們現在能夠看到的廣九鐵路的鐘樓,在紅磡的,在尖沙咀,你現在還可以看到。然后在廣州現在的上內環路的位置到江灣那個地方,還能看得到原來廣九站的舊址。這是一條連接廣州和九龍之間的鐵路,所以叫廣九直通車,因為它比較方便,但相比其他交通方式也比較貴。

雷阿:它全程大概多長時間?

曹雨:現在大概2個小時,但大概30、40年代的時候因為鐵路不穩定,所以要坐八個小時甚至更久。

雷阿:那夠吃不少雞腿了。

Steve:所以這個雞腿到底是什么味道的?

曹雨:味道大概是咸的五香為主,稍微帶一點甜味,鹵得恰到好處,很入味也很軟糯。它是直接在火車餐車上現鹵的,而且只在大陸方的列車上有,因為港方完全不提供食物,港鐵也是。我當時覺得這是因為香港非常小,你想在中國大地上一列動不動就跑幾天的火車,不吃不喝怎么可能對吧?那不得餓死嗎。

然后港九直通車上最早還提供豉油雞、清蒸鱸魚,還有豉汁涼瓜炒牛肉,黑椒牛柳,雙菇燜雞,還有木須肉。你看這些除了木須肉,基本是非常典型的粵菜,廣局可能把自己最優秀的餐飲實力都貢獻出來了,希望讓香港的同胞一坐上來自祖國的列車,就能感受到祖國餐飲服務的高標準。

Steve:我之前看到其實廣九鐵路從民國開始就有賣那種中式西餐,牛扒、豬排這種“豉油西餐”。豉油西餐其實很多地方都有,像上海的炸豬排、天津的土豆沙拉,都是對于外來食物的一個想象,輔以一些平民化的操作方式。豉油西餐有一個很重要的餐廳叫太平館。

曹雨:對,它就在廣州省財政廳門口,當年周恩來和鄧穎超的婚禮還是在那辦的,當時是一個非常時尚的地方,現在就是一個很老舊的西餐館了。

Steve:30年代的時候,廣東的太平館有一些員工去了香港,后來廣州的被收編國有了,香港則現在還保留了2到3家太平館。豉油西餐其實就是香港人當時對于西餐的想象,豉油汁會有很多的藥材香料,同時比較甜,比如說瑞士雞翼的瑞士汁就是。為什么叫瑞士汁?有一個傳說是說他給一個外國人上這道菜之后,然后外國人說這個很甜(sweet),但是當時的侍應生英文非常差,聽成了瑞士(Swiss),后來被流傳成了說這叫瑞士雞翼。

曹雨:其實粵菜里專有一個調味汁的類型叫瑞士汁,做菜的時候還蠻好用的,因為這個味型它雖然是甜的但很平衡,有香料、藥材的香氣。一個非常簡單的調法,就是三勺生抽,一勺老抽,然后一勺糖,再加一點點的九江雙蒸那樣的廣東白酒把它調勻一下。接下來你先爆香一個洋蔥和姜,倒調味汁,把這面往里頭一拌,炒出來面就很好。當然每家店會有自己香料的配比,可能會放一些八角、桂皮、香葉之類的,但反正你可以理解成某種甜的鹵水,只是會更深刻一點。

不過如果大家聽了這期節目想去吃個廣九大雞腿的話,恐怕是吃不到了。因為廣九直通車已經取消了,它最后一班車的運行是在疫情前,疫情的到來使得這個車停運,后來就直接永久取消了,所以以后我們可能就永遠告別它了。廣九直通車這樣的鐵路服務運行了111年的時間,也是一件值得大家去記住的歷史,雖然大雞腿的歷史可能沒有這個火車的歷史這么久。

雷阿:我覺得對于鐵路管理局人員來說,通過鐵路來呈現地方性食物本身還挺合理的。

Steve:這不一定,因為鐵路的一個問題是它經常是橫跨不同的文化區域,比如從天津到廣州的火車,你要呈現什么餐飲?不過的確火車上本身是能吃到很多有地域特色的食物的,比如我小時候站臺上是有小攤販的,我就可以買到在石家莊賣的來自杭州的嵊州小籠包這種小吃。再比如著名的“四大鐵路雞”。

雷阿:說起來為什么是鐵路雞,不是鐵路鴨、鐵路豬、鐵路肥腸?

曹雨:雞在中國的傳統語境里是一個比較昂貴的食物,是補品,但雞大概在60、70年代經歷了一次爆發式的增長,隨著量產化、工業化以后,它變成了非常廉價的蛋白質來源。當時主要是育種上的突破,現在常見的品種,雞的體積大概比50年前大了3倍以上,同時成長只有3個月,變化非常大。

雷阿:嗯,其實就是畜牧業的整體效率提升了。像快餐炸雞用的一般都是白羽雞,這種雞的特點就是能夠在最短的時間里通過吃最少的飼料,去長最多的肉。這個品種我們最早是直接從國外引進的,因為國內在遺傳育種這方面畢竟沒有那么長的發展時間,所以直接從國外引種祖代雞是比較快的。再加上生產規模化程度的提高導致了養殖雞肉的生產成本下降,所以雞肉才能變得便宜。我之前看到說美國從上世紀60年代開始到現在,人均雞肉消費量已經翻了七番了,所以他們的雞肉廉價化的進程開始得是比較早的。

曹雨:在中國至少要到90年代以后,雞才變成比較廉價的東西,之前只要是肉食都是很寶貴的。

Steve:這四大名雞咱先說下是什么,分別是德州扒雞,道口燒雞,溝幫子熏雞和符離集燒雞,但我看了不下50個菜譜,還看了符離集燒雞行業標準,我就發現其實他們之間的差距并不是特別大。符離集燒雞、道口燒雞、德州扒雞這三個可以歸為一組,然后溝幫子熏雞是不一樣的,因為加了一個熏的工藝。就是把這幾只雞掛在一個爐子里,底下是燒熱的鐵的平面,然后澆一層白糖,白糖焦糖化之后把蓋一蓋,煙氣會從上往下把雞熏好。

德州扒雞是最有名的,最不一樣的點在于它炸完之后會放到鍋里,小火用汁去煨它,這是魯菜里的一個技法叫“扒”。煨到它的肉和骨頭可以輕易分離。

曹雨:對,正宗德州扒雞大概就是這樣,非常松軟。但比雞本身品質更重要的是德州的地理位置。我們這里說的不是德州儀器,也不是德州撲克,是山東德州。德州本身處在了一個必火的位置,哪怕他不賣扒雞,賣個蹄膀什么的,他也能火。因為它在津浦鐵路(從天津到南京浦口)的一個重要站點上。當時津浦鐵路可以說是中國最重要的一條鐵路了,朱自清的背影,買兩斤橘子,就是講的浦口火車站,這條鐵路當時主要是由英國和德國發起修建的,把上海和北京兩大經濟重心連接起來了。如果我們從石家莊拉一條鐵路到濟南的話,它也是從德州過,所以德州就處在東西向和南北向鐵路中間的交匯點,而且又正好是在黃河大橋下。后來1940年的時候,日軍為了運煤礦,又把石家莊和太原的鐵路連了起來,這樣山西的煤礦可以一路運到膠東出海,這條鐵路又是經過德州的。所以說德州哪怕不賣炸雞,隨便賣什么都能火。火車的能量對于20世紀的中國來講,可以說是一個爆炸式的能量釋放,別的地方物產還在挑著扁擔叫賣的時候,德州扒雞可以坐著火車奔向全國各地,這是何等的優勢,對不對?包括四大名雞,全部都是鐵路帶起來的。

雷阿:為什么大家都不約而同選了雞?除了雞本身變得更廉價以外,有沒有別的原因?

曹雨:我覺得雞算是大家基本都能接受的食材,另外中國哪里不會做雞,對吧?哪里都有名雞。

Steve:而且雞的味道本身也相對中立,很少人討厭吃雞,但就會有人討厭吃羊肉、牛肉甚至豬肉。另外我覺得雞也便于攜帶和分享,一個雞腿換一口酒之類。但我也在想雞這東西是不是也有食品安全上的考量,比如包子的肉餡或者羊肉串這種,大家可能擔心不是真肉或者不知道里面是什么,但這個雞你總不可能給我弄個別的,對吧?你們之前做植物肉,有沒有植物肉的雞肉?

雷阿:植物雞塊是最好做的,但沒有人會去做整雞,骨頭總歸是要扔掉的,做它干嘛?不過過去的火車站因為大家都能自由進出,很多小商販在那也就做這一次性的生意,他賣假肉你也追不著他。但現在的高鐵都要旅客才進站,也不可能像以前去站臺上買東西了,這種鐵路模式包括火車站設計的演變,對于我們在火車上能吃到的東西影響還是挺大的。

曹雨:對,火車站它曾經是一個公共的空間,一個共享的空間,可以是由乘客、商販、鐵路運營者,甚至還有很多亂七八糟的你想不到的一些實體,比如說盜賊黃牛這些人共同創造的空間,一個非常生動活潑,但又充滿混亂的場景,所以大家可能會覺得火車站是一個很亂的地方,對吧?現在火車站大部分已經沒有這種亂的感覺了,但是它也喪失了一些這種作為公共空間的特性。

Steve:是不是以前火車站會賣站臺票?就是送行的人可以上站臺。

曹雨:對,候車廳以前是可以直接進去的,不用驗票,但如果你想把人送到月臺上面,或者甚至你想進他的車廂把一個大包小包把東西給他放下,你就買一個站臺票。

Steve:我之所以提站臺票是因為想起紐約的地鐵站里,有些來自波多黎各或者某些拉美國家的小販拎著一車豬肉,早上刷一次票進站,然后上去賣到晚上賣完了出站,包括地鐵里有些小偷或者犯罪者,還有小販,這整個風貌跟站臺對于大眾的可及性其實關系是很大的。

雷阿:誰都能進來肯定是不便于管理的,這也能理解;但與此同時整個風貌的確就在被規范管理的情況之下發生了很大的改變,包括剛剛說從綠皮火車到高鐵,大家從會互相分享食物和聊天到變成了去搭訕就被當成是變態,我覺得邏輯是一致的。

曹雨:對,火車站它曾經是個公共空間,它的飲食是很多樣化的,綠皮火車上出現任何食物我都不會覺得奇怪。但現在的話就變得非常的單一,甚至連這個火車上的盒飯都已經被規定了幾種品類,火車站餐廳也非常的相似,所以我們喪失了很多多樣性或者可能性,但那種帶一點原始從粗糙感、那種前現代的可能性也是蠻有意思的。

Steve:說到這我特別想討論一個概念,叫士紳化。

曹雨:對。士紳化是一個社會學概念,比如有一些街區,富人來買走窮人的房子,然后把它進行升級改造,使得整個街區不管是氛圍,還是公共空間的功能都發生很大的改變,于是就不再適合這些來自社會底層的人居住了,整個變成所謂的“高尚社區”,這個是最原始的士紳化的定義。但是在飲食文化研究的語境里面就有點不一樣,比如說像火車上食物的演變其實就是一個很典型的例子,從原來的那種沒有規范的、非常狂野、多樣性的食物,變成現在非常單一化的食物,就是一個很典型的士紳化的過程,價格也變得貴了很多。還有一種士紳化的情況,就是過去中國人非常熟悉的一些食物,隨著中國人的地位的提高走出來了,尤其最典型的就是臭豆腐,賣黑色臭豆腐的攤檔在全國各地都非常的多,螺螄粉也是一個例子。

但是有很多食物是沒有成功被士紳化的,有很多被我們拋下的、遺忘的或者是舍棄的一些屬于過去的食物,對吧。比如在城市化的過程中,很多傳統的發酵食品,像家制的泡菜、醬料還有腌肉鮮肉都已經被拋棄了,我們會去商場買類似的東西。再比如寧波的臭冬瓜,紹興的霉千張,曾經都是地方標志性的味道,但我去做調查的時候,當地人都說很多年輕人都不太吃這些東西了。

雷阿:我去寧波或者紹興玩兒還是會點這一類發酵制品的,可能外來旅客會把這些當成本地文化符號去品嘗,而本地年輕人吃更多的反而是那些被成功士紳化的食物。

曹雨:我們其實放棄了很大的一個權利,我們本來可以教會我們的下一代吃跟我們類似的食物,帶有地方傳統或者家族傳統的這些食物,但是我們卻把我們培養一個孩子的口味的權利讓出去了,實際上是一個很大權利的放棄。

Steve:像紐約很多少數族裔聚集的街區是因為種族隔離政策的導致的,后來上世紀50年代種族隔離取消了之后,市中心很多仍然是少數族裔聚居的地方,公共的醫療、教育、衛生都比較差,非常窮。很多開發商就會把舊的住宅推掉,拆除重建,但是新的住宅要提高售價,原來的住客又承受不了,就等于被趕出去了。然后連鎖中產超市比如whole food、trader joe's就會進來,一些小的墨西哥餐飲店,或者中東餐廳就會消失。這個也完全呼應了我們剛剛聊的,因為你看火車站現在全國各地都是一樣的,大頂棚,陽光灑進來。

曹雨:而且不僅僅是這種火車站作為公共空間的形態發生了很大的改變而導致的多樣性減少,更重要的一點是高鐵時代以后,我們跨過了無數的小站,這個會給傳統的城市地理或者城市生態會帶來巨大的沖擊。像德州這樣的地方,可能就沒有什么火車再繼續在這里停留了,或者說重要的列車都不太在這里停留了,我們會跨過很多站點。我記得我當時我看到一個到北京的動車,它基本上就只停長沙、武漢、鄭州。很多的列車都是這樣的,全國以前那種一條鐵路能夠帶旺一整條線的沿線地帶的這種場景已經不復存在了,那些被飛掉的站,那些被飛掉的省份就被犧牲掉的。對于一些地方來講這是很慘烈的改變,它可能會被完全的遺忘掉,它本來原來是因為鐵路而帶起來的一個小鎮,但是現在鐵路由于線路的改變,它就完全就這樣被拋棄掉了。

雷阿:這個還挺吊詭的,本身鐵路在建立之初可能是為了連接一些城鎮,然后讓一些更不太容易被注意到的地方能夠獲得應有的注意。

Steve:比如說包括像高鐵站,你高鐵你得拆遷對吧?比如天津的西站是最近重建的站,它開在了虹橋區以前一個棚戶區旁邊,在我小的時候是一個相對來說比較落后的區域,現在在那也能明顯感覺到河的兩側的風貌很不一樣。隨著高鐵站的新建,這些棚戶區就沒了。

雷阿:上海火車站也是,蘇州河的北邊是火車站,是老閘北、新靜安,然后河的南邊就是老靜安,很明顯就是河的北邊火車站這一帶附近的建筑風格會更新,同時你能感覺到街邊商鋪都是近幾年才出現的。其實老火車站改建一般也是伴隨著城市整體規劃設計,或者說城區的所謂升級來走的,對于棚戶區的改造,從城市管理者的角度來講,肯定是一種升級。

Steve:有時候不是說跟著城市改,而是反過來的,比如說西站周圍棚戶區改造是圍繞著火車站來建立的,我要建高鐵站,所以把你都拆了,但只是我了解的一種說法。只不過那邊其實原來有很多好吃的小店,都伴隨著這個改造的過程被拆掉了,我覺得也是我們在追求一樣的東西過程中,失去了這些 呈現出不同風貌和口味(set things differently)的店。

曹雨:大家如果看過電影《色戒》的話,其實能看到當年從嶺南大學撤退到香港的學生也是坐廣九鐵路過去的,一波波嶺南大學的學生坐著火車南下,看著扛著旗子沿著火車線步行北上參戰的士兵,這一系列場景都是發生在火車上的,還是蠻有感覺的。

Steve:我去大馬士革旅行的時候,從麥地那到大馬士革的鐵路周圍也是有很多食物、紀念品商店,現在也廢棄了,還有一個博物館經常不開,里面很陰森,但偷偷進去轉一轉能看到很多很有意思的。

曹雨:我們說了這么多中國火車上的食物,在外國的火車上通常會有什么?

Steve:美國火車上沒有食物。我唯一一次在北美是從底特律坐火車去多倫多,車上只有冷掉的三明治,水不拉幾的,里面還有一片合成奶酪,兩片火腿,非常可悲的食物。

雷阿:歐洲的話我比較熟悉法國,法國鐵路有幾種不同的類型,一種是高鐵,一種是連接巴黎和周邊城市,相對慢一點,但是速度還可以,還有一種是在鄉村、小城鎮之間的慢速鐵路,可能是運營成本的區別,最慢的鐵路不賣吃的,另外兩種賣的食物種類比較常規的,像早餐的咖啡和面包通常是4歐多,然后快餐的三明治加個飲料加個甜點差不多10歐,如果你想再吃好點的話,沙拉和燉飯之類的主菜再加個甜點的話就是15歐,對應人民幣100~110左右,對比歐洲的消費水平其實溢價不算特別高,另外還有像甜面包、香腸、果汁之類的零食,還能買到葡萄酒。

然后火車運行的區域不同,菜單也會有區別,搞一些地方美食的主題,賣一些途經的地區特產,比如說什么農場,野生的藍莓做的酸奶,還有洛林的咸派之類的。連接法國和瑞士的高鐵的餐單就會以兩個國家的美食之旅去作為主題。這些菜單有一個共同點,都會按照季節去更替,而且很強調風土、小農、有機的概念,就很法國。

另外一個共同點是都喜歡找一些名人來背書,比如說是米其林餐廳主廚冠名的菜單,或者跟美食評論家之類的Kol去合作開發一個菜品,真的假的咱也不知道。

如果你愿意花200歐去坐一下從巴黎開往日內瓦的商務一等座,你還可以免費吃到主廚定制、堪比星級餐廳的菜式,比如加入榛子油和甜菜汁的洋薊燉飯,主菜有點綴榛子碎的芹菜蘑菇紅洋蔥鴨肉派,或者烤鱈魚排配海藻燉蔥和海鮮醬汁,或者野生蘑菇做的意式餃子,配黑松露和松仁做的歐防風醬汁,以及瑞士和法國的兩種奶酪,甜點是蘋果派或者生姜浸漬橙子凍做澆頭配料的杏仁肉桂派。飲品有4種紅白葡萄酒、精釀、三種時令的無酒精雞尾酒以及各種飲料。反正總而言之,光看菜單奢華的感覺撲面而來。

曹雨:我坐得比較多的是英國的大北鐵路,又是一個已經消失的鐵路,最常買東西的還是鐵路站的小食亭,買個薯片、飲料、三明治什么的;但火車上也是有賣的,那種英式的餅干,和茶一起,一餐好像是5磅,也不算很貴而且很頂飽,你從利物浦吃一塊,一直坐到國王十字車站也不會覺得有任何餓的感覺。但那個茶挺那個的,茶單買2磅,就是把一個立頓茶包給你扔在紙杯里面,然后從熱水壺倒點水進去。不過英國的火車一直都是可以吃東西的,所以我在香港的時候老想懟那些說火車上不讓吃東西的香港人。

Steve:其實東亞里像日本的火車餐也會有特產和便當,我覺得可能便當本身就很東亞。

曹雨:臺灣地區的鐵路也有很有意思的便當,很明顯也是跟日本學的,但真的價格特別親民,最貴的才賣相當于人民幣20塊錢,性價比相當高,堪稱全球鐵路便當之良心。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司