- +1

關注┃金融支持文化產業高質量發展探析

著力推動文化事業和文化產業繁榮發展是習近平文化思想“七個著力”要求之一。文化產業的高質量發展已經成為社會主義文化強國的應有之義。金融作為現代經濟的核心,在文化產業發展中的作用日益凸顯。當前,文化產業發展呈現出新特征,在經濟社會發展和文化建設中的重要作用日益凸顯,亟待明晰文化金融支持文化產業高質量發展的新價值。

新時期中國文化產業發展特征

中國文化產業近年來取得了快速發展,我國文化及相關產業規模持續壯大。《2022年全國文化及相關產業發展情況報告》顯示,2022年,我國文化產業實現營業收入165502億元,比上年增加1698億元,增長1.0%。全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入超過12萬億元,比上年增長0.9%。文化產業各項扶持保障政策顯效發力,全國文化產業保持平穩增長態勢,文化新業態行業發展韌性持續增強。文化產業對國民經濟的貢獻日益顯著。

新時期文化產業的發展呈現了幾大顯著特征。第一,文化產業規模化、集約化、專業化水平進一步提高。文化市場規模日益壯大,體系逐步健全,市場競爭力顯著提升,文化資源配置更加合理,生產更加高效。第二,隨著國家文化數字化戰略的深入實施,以數字化、網絡化、智能化為主要特征的文化新業態動力持續增強。以創意設計服務、內容創作生產、文化傳播渠道為代表的文化核心領域增長態勢明顯,已成為推動我國文化產業高質量發展的重要支撐。第三,國際合作趨勢更加明顯。商務部數據顯示,2022年中國對外文化產品貿易進出口總額超2200億美元,同比增長約11%。其中文化產品進出口額1803億美元,文化服務進出口額414億美元。文化貿易結構更加合理,“文化出海”戰績不俗。第四,財政支持文化產業發展效果顯著。2023年,全國財政文化資金預算安排3933.7億元,比2022年增加35.8億元。其中,一般公共預算支出3896.6億元,比2022年增加30.7億元。

在文化體制機制改革不斷創新,金融政策環境不斷優化,文化產業新特征彰顯的大背景下,國家和地方一直重視文化金融發展,出臺了多項支持文化與金融合作的政策,努力完善文化金融的體制機制保障。北京市東城區和浙江省寧波市成功創建首批國家文化與金融合作示范區,正在大力推進健全文化金融合作機制,加大金融產品、服務創新,發揮政策、產業基金和社會資本的協同作用,努力形成文化金融良好發展生態。深圳、上海等地也加快擴大文化產業基金規模,努力引導金融機構支持文化產業新業態發展,鼓勵銀行開發特色文化金融產品服務文化市場。

但是文化與金融的合作仍存在較大鴻溝。金融機構對文化產業發展規律認知仍然不夠清晰,對文化金融產品和服務創新不足,對新興文化產業特別是數字文化產業的賦能支撐不足。

新時期發展文化金融的重要意義

第一,文化金融是繁榮文化產業的應有之義。文化產業的繁榮發展也離不開資源要素創新和經濟體系優化,需要文化新業態、文化新消費、文化新產品來推動文化產業的全面轉型升級。數字經濟背景下文化產業新領域和新業態的拓展逐漸凸顯了文化金融的戰略性地位,其關鍵因素在于文化金融構建了文化資源系統整合、文化資源資產轉化等實現路徑,形成了推動文化資源按市場機制配置的關鍵力量。文化金融為構建多元便利的投融資機制、構筑復合式投資和新型融資結構體系提供基礎條件,解決產業發展的原始資金難題,引領企業激活原始文化資源,將存量資源轉化為優秀文化產品,進一步促進文化產業新消費的發展,促進文化產業的市場化運作和商業化發展,提升文化產業的競爭力和營利能力,助力中國文化產業繁榮發展。文化金融是當今數字經濟大背景下的一個必然選擇,中國的文化產業結構和經濟環境的變革也為文化金融的發展提供了充分條件。

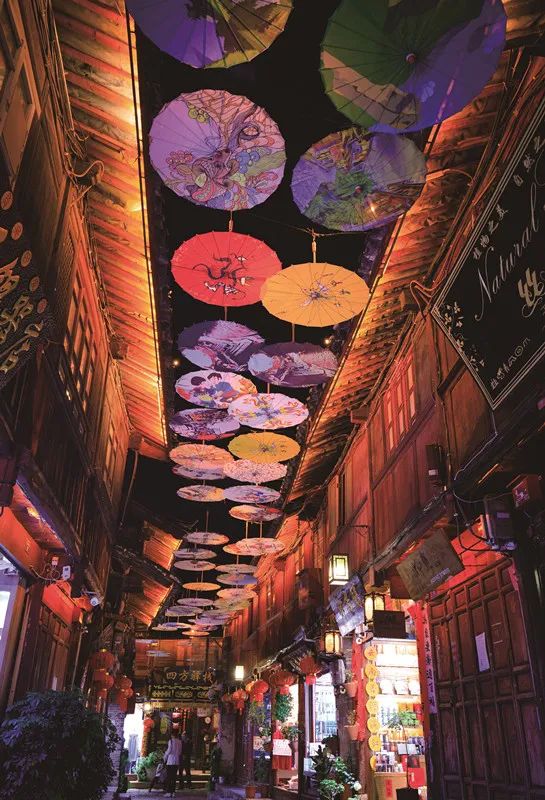

第二,文化金融支持推動文化產業“雙效統一”。文化產業承載著人民群眾的精神文化需要,眾多文化項目具有深刻的文化教育意義,但是文化產業投資的高風險特征及周期長、退出慢的投資屬性明確了“情懷”無法解決眾多文化項目的經濟問題和生存問題。在改善文化需求和文化供給的結構性矛盾過程中,文化金融發揮關鍵性作用。新時期文化產業的高速發展離不開多領域融合,新時期“文化+”的特征已成為不可逆轉的發展趨勢,傳統公共文化與金融產業相結合的優勢使得文化產業經濟效益和社會效益實現有機統一。與此同時,在文化產業與金融資本協同發展的條件下,其他行業領域也逐漸被吸引集聚,形成一系列“文化+創意”“文化+旅游”“文化+科技”的新鮮嘗試,產生更加具有高度和數字化特色的產業項目,不僅提高了經濟效益,也產出了增強人民精神力量的文化產品。推動文化金融高質量發展,還能夠培育金融界的文化情懷,做到用文化吸引資本,用資本培養文化,進而實現“雙效統一”。

第三,文化金融賦能數字文化產業高質量發展。在數字中國建設進程不斷推進,5G、8K、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷發展的背景下,文化和科技融合已經催生新的文化業態,數字文化產品市場規模正持續擴大。《中國互聯網發展報告2022》顯示,2022年中國數字文化產業規模達到1.8萬億元。當前文化項目中的技術應用更加成熟,文化產業邁向輕量化和數字化。現有的資金支持模式難以滿足產業發展的需求,數字文化產業鏈的堵點亟待打通,傳統的文化產業支持體系和金融產業支持體系亟待優化。一方面,文化金融探索鼓勵國有商業銀行貫徹落實新發展理念,主動支持文化產業數字化發展,落地新平臺創新金融工具,深度連接數字文博、數字文旅、數字音樂、數字藝術、數字非遺等領域,打通數字經濟和線下產業的聯通渠道,助力提升數字文化產品的供給質量,振興消費市場需求。另一方面,文化產業小微企業技術基礎薄弱,創新能力有限,在開展數字化業務時普遍存在配套設施不足、關鍵技術引入困難、資金支持底盤不穩的現象,金融機構提供多種融資服務是小微文化企業數字化轉型的重大契機。隨著數字文化經濟政策的全面實施和資本市場改革的持續推進,文化產業投融資主要領域面向數字文化產業是必然趨勢。發展文化金融,利用文化產業發展機遇,開展金融產業基礎設施優化,建立面向數字文化產業的文化金融支持體系,尋求“文化+金融”融合發展的實踐路徑同樣是金融業實現高質量發展的必經之路。

第四,文化金融助推中國文化產業穩健出海。中國文化的國際影響力日益擴大,國內數字文化產品不斷推陳出新,對外文化貿易額逐年增長,顯示出極大的國際市場發展潛力,文化產業在數字技術和金融服務的加持下走出了一條具有中國特色的出海之路。在探索海外文化市場的過程中,文化金融為中國文化產業出海蓄勢賦能。浙江省“浙江數字文化國際合作區”是全國首個數字文化貿易功能區,已構建研發、創作、出口為一體的貿易生態鏈。“金融+服務”支持對外文化貿易基地建設,完善文化外貿服務體系建設,與地方商業銀行開展金融服務合作,協助搭建海外服務點,降低企業貿易成本和風險,為優秀出海文化企業提供更多發展機遇。伴隨國內經濟的快速發展,國內企業也逐漸通過投資、并購、重組海外公司等方式向海外市場輸出資本,有利于推動國內文化企業走向國際市場,使其成為參與全球競爭的關鍵力量。

展望

綜上,我國的社會經濟迎來嶄新發展時期,文化產業的高質量發展之路需要新時期文化金融的持續支持。目前,文化金融需要尋找更多突破,金融產品體系和模式將更加多元,升級金融服務供給,滿足文化企業的綜合需求;資源整合來源將更加豐富,政府部門和社會資本協同探索完善基礎設施,為文化金融提供更好的發展土壤;風險管理手段還有待改善,降低企業融資行為的風險;作為中國文化體制改革的重要標志,隨著文化領域與金融領域的合作日益深化,文化金融未來不僅會在可經營性文化領域內快速發展,在非市場化的公共文化領域內也將發揮更大的作用。

新時期的文化產業領域是金融業的重要戰略性拓展領域,盡管目前文化金融行業的發展脈絡還未充分厘清,行業風險還有待專業化的管理,但文化金融的創新發展空間巨大,在直接融資市場方面的增長具有巨大潛力,銀行業、保險業等也對文化產業領域的成長潛力展現了高度的關注和熱情。隨著文化金融政策的不斷抓深落實,文化金融的融合將更加深入和富有生機。?

(戴俊騁為中央財經大學文化與傳媒學院、文化經濟研究院副院長,教授;唐君儀為澳門城市大學博士研究生)

本文刊載于《金融博覽》2024年第2期

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司