- +1

祝淳翔:中國科學社地址變遷背后的民國上海門牌體系

同一地址在不同時期的門牌號各不相同

近日,有人向我咨詢,坐落于陜西南路上的原中國科學社總辦事處小樓(今民進成立舊址紀念館)的所在路名及其門牌號碼究竟經歷過怎樣的變遷?

若查閱林麗成、章立言、張劍編注《中國科學社檔案整理與研究·發展歷程史料》收有1931年1月版《中國科學社概況》,其中第一部分“略史”,稱1927年12月,“由財政部撥到補助費國庫券40萬元,指明為本社基金”;1928年2月“購買上海法租界亞爾培路房地,為本社上海社所及建筑圖書館之用”。又據該書中的“中國科學社社史綱要”,稱該社“1928年在上海成立本社辦事處,購置亞爾培路309號房屋”。其具體位置,查1928年3月版《科學》雜志第13卷第3期《本社上海社所之成立》,稱:中國科學社“購定法租界亞爾培路309號(愛麥虞限路轉角)西式房屋一座,設立社所”。然而前述“概況”中的“中國科學社各機關通訊地址一覽表”分明印著“董事會、理事會、總辦事處、圖書館、編輯部、發行所、科學咨詢處”的地址為“上海亞爾培路533至535號中國科學社上海社所”。若進一步檢索相關文獻,還可發現不同年代該社有咸陽路533號、陜西南路533號等地址信息,由于這些地址均對應同樣的房地位置,換言之,發生改變的只是路名與門牌號碼。

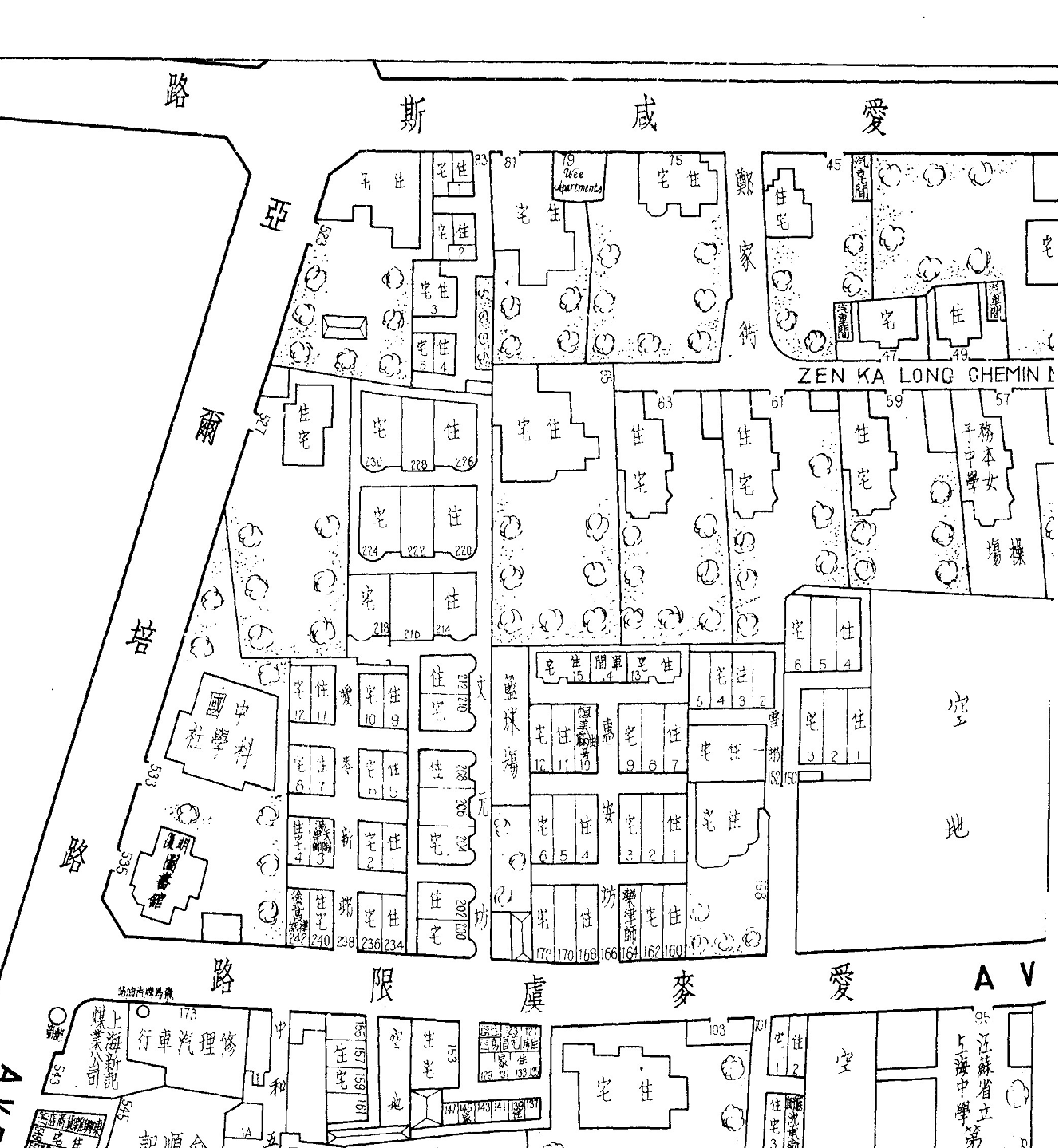

翻看1940年8月版《上海市行號路圖錄·第二編,第二特區》,雖能找到當年的亞爾培路與愛麥虞限路(今紹興路)交界處的圖,卻驚異地發現編者將明復圖書館與中國科學社位置弄顛倒了。有意思的是,當年兩棟建筑外的圍墻分別開有兩扇門,分別標注著亞爾培路533號與535號。

亞爾培路,即今陜西南路。查《上海地名志》(P318):

陜西南路(Shanxi Nanlu) 在市區中部,跨靜安、盧灣、徐匯3區。北起延安中路,南至肇嘉浜路。長2360米,寬15.0—19.7米,車行道寬8.9—12.5米。清宣統三年(1911年)筑,以德國醫生名命名寶隆路(Avenue Paulun)。民國4年(1915年)以比利時國王名改名亞爾培路(Avenue du Roi Albert)。民國32年(1943年)以陜西地名改名咸陽路。民國35年(1946年)以陜西省名改今名。

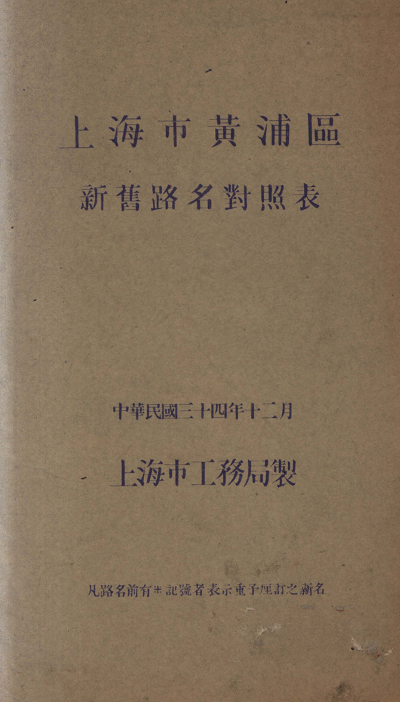

據此可大致了解中國科學社所在地的路名變動情況。具體來說,1943年10月10日《申報》刊出市府公告,稱自本日起將“第一、八兩區以及以前越界筑路路名”,“一律改用新路名”(亞爾培路屬第八區)。另據1945年12月上海市工務局制定的《上海市黃浦區新舊路名對照表》(油印本),該路被改為陜西南路。1945年12月22日《申報》亦報道稱,“本市路名聞將續有更改,擬自明年一月一日起實行”。

門牌號碼的修改信息相對來說更難檢索。注意到亞爾培路533號亦曾是中國科學社主辦《科學》雜志社的聯絡地址,遂一冊冊地瀏覽1930年《科學》雜志的版權頁,發現該刊14卷11期(7月1日出版)與12期(8月1日出版)上,編輯者、發行者中國科學社的地址分別為亞爾培路309號與533號,而1930年7月正是明復圖書館的落成時間。差不多同時,亞爾培路的門牌號碼發生了變更。

上海特別市成立前后的門牌體系

在1927年7月7日上海特別市成立之前及成立初期,上海華界、公共租界和法租界的門牌體系的狀況相當混亂。這年7月28日梁實秋以“秋郎”筆名在其主持的《時事新報》“青光”副刊發表過一篇名為《尋人》的專欄文章,其中寫道:

但是在上海尋人,有特別的困難,有時候你知道一個人的住址是什么路什么里什么號,你就是干找不著。頂長的一條馬路,兩盡頭處才有一塊五十尺外看不見的牌子;立在弄堂口外的巡捕不一定知道面前這條弄堂叫什么名字,門牌有大牌有小牌,有新牌有舊牌,有時有ABCD的區別。尋人談何容易!

生長于北京的梁實秋是1927年春遷居上海的,作為中國的現代化大都市,上海的門牌體系帶給一位初來乍到幾個月的外鄉人的直觀感受,竟臻于如此之混亂境地,簡直無以復加。

不妨來看看當年上海的市政當局是如何協調全市門牌號碼變更事宜的。

1927年9月28日,工務局在第18次市政會議上提議整頓本局區域各路門牌案。經議決,由公用、工務兩局妥擬式樣,即日趕制,會同公安局分區依次編釘。12月22日,市政府令準擬給編釘門牌經費銀2000元,標志著該項事務正式啟動。

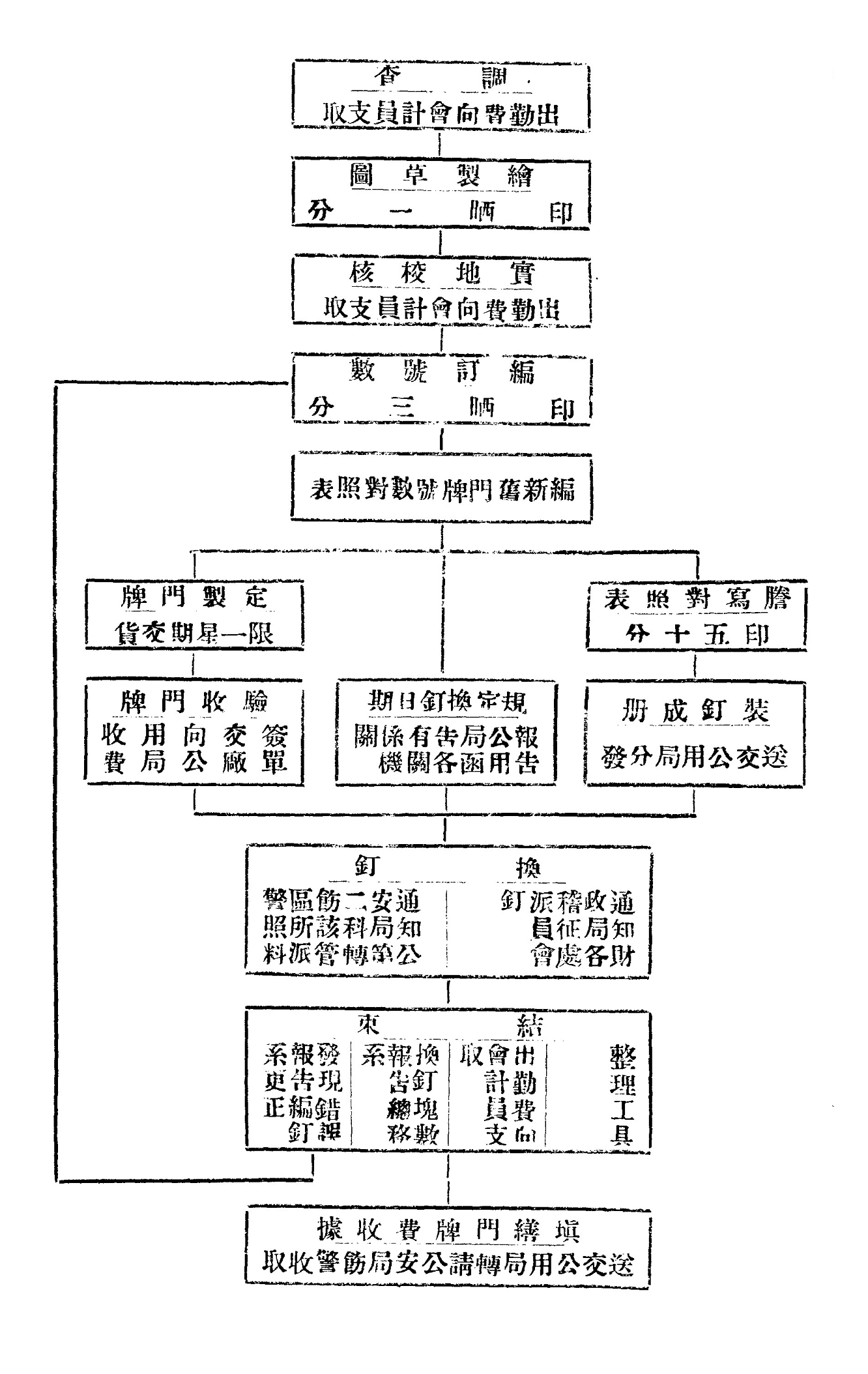

翻閱《上海特別市公用局業務報告(1928年1月至6月)》第八章“門牌”之第一節“編釘方法”,稱門牌的編釘事宜十分復雜,大致需要:“一、實地調查戶數及舊門牌號數。二、繪市街圖。三、編釘新門牌號數。四、填新舊門牌對照表。五、定制門牌。六、定期換釘。七、實行換釘”。

其中“第一第二兩項為基本工作,調查時須先將路向查明;其次則沿路十字叉路,均須查明路名,記載準確;每路起訖之點,須選易于辨認之點,分別標志;又其次如遇里弄,應繪具圖樣,記明每一里弄中首尾兩幢號數及總門、旁門、后門所在。根據此種調查表,乃繪制市街圖,填注房屋,編列號數”。

具體如何換釘呢?“須先將原有各式門牌一律取下,依次用繩穿好,仍攜回局中,以便將來檢查考證之用。至新門牌應釘于門之左首上方;如上有木框,則用半寸螺旋釘牢;如木框入墻過深,不易注目,則用洋釘釘于右邊磚縫上;如為石墻或洋灰墻,無縫可尋,則鑿小孔,補以木塊,然后再用螺旋釘牢。換釘完訖,隨發新舊門牌號數單一張,俾居戶將原有門牌號數填明,粘貼門首,便利郵差送信及親友訪問。滿一個月,再行扯銷。”論措施之細,極具操作性。

編釘門牌規則公布

至于編釘門牌規則,經公用局“征取有關系各局意見,擬具草案呈奉市政府”于1928年2月11日核準公布《上海特別市編釘門牌規則》,凡十四條。

于是先從中華路民國路入手,于1928年春實行換釘。截至1928年6月底,先后已換釘本市門牌的,為中華路、民國路、肇周路、光復路和北四川路,共計6114方。先后調查完畢方浜橋路、方斜路、恒豐路、大統路、寶山路、江灣東路、竇樂安路、施高塔路、狄思威路、東橫浜路、黃陸路、黃羅路、吟桂路、白利南路和四達路,共計8563戶。當1928上半年結束時,其中一部分正在制牌,一部分猶在制圖。

以上如北四川路、竇樂安路(今多倫路)、施高塔路(今山陰路)、東橫浜路、狄思威路(今溧陽路)、黃陸路(今黃渡路)、黃羅路(今黃渡路)、吟桂路(今秦關路)、白利南路(今長寧路)和四達路均為公共租界越界筑路,“雖曾釘有前市政機關門牌,然已或存或廢;一部分則且釘有公共租界工部局門牌。為保持主權起見,決計提前換釘本市門牌。北四川路則實開其端,然該路警權并非我屬,派員前往執行換釘工作非常困難。故第一步先就該路各里弄門戶通達華界者,逐一換釘。其沿路各戶,則請市政府派員與公共租界工部局預為交涉,由工部局允于實行換釘時,派員前往會同辦理。其后遂將原有租界門牌,一并撤銷”。以前沒有我國門牌者,“則工部局仍不允加釘本市門牌”,故該路調查戶數,凡2996戶,結果實釘2915戶,尚有81戶未能照釘。該路余慶坊、崇業里、崇德里等,原有后門接通華界,惟為業主堵塞;當由各房客自行拆通,然后由本局編釘門牌。于是業主所雇租界巡捕亦即撤退,由本市公安局另為設崗保護”。

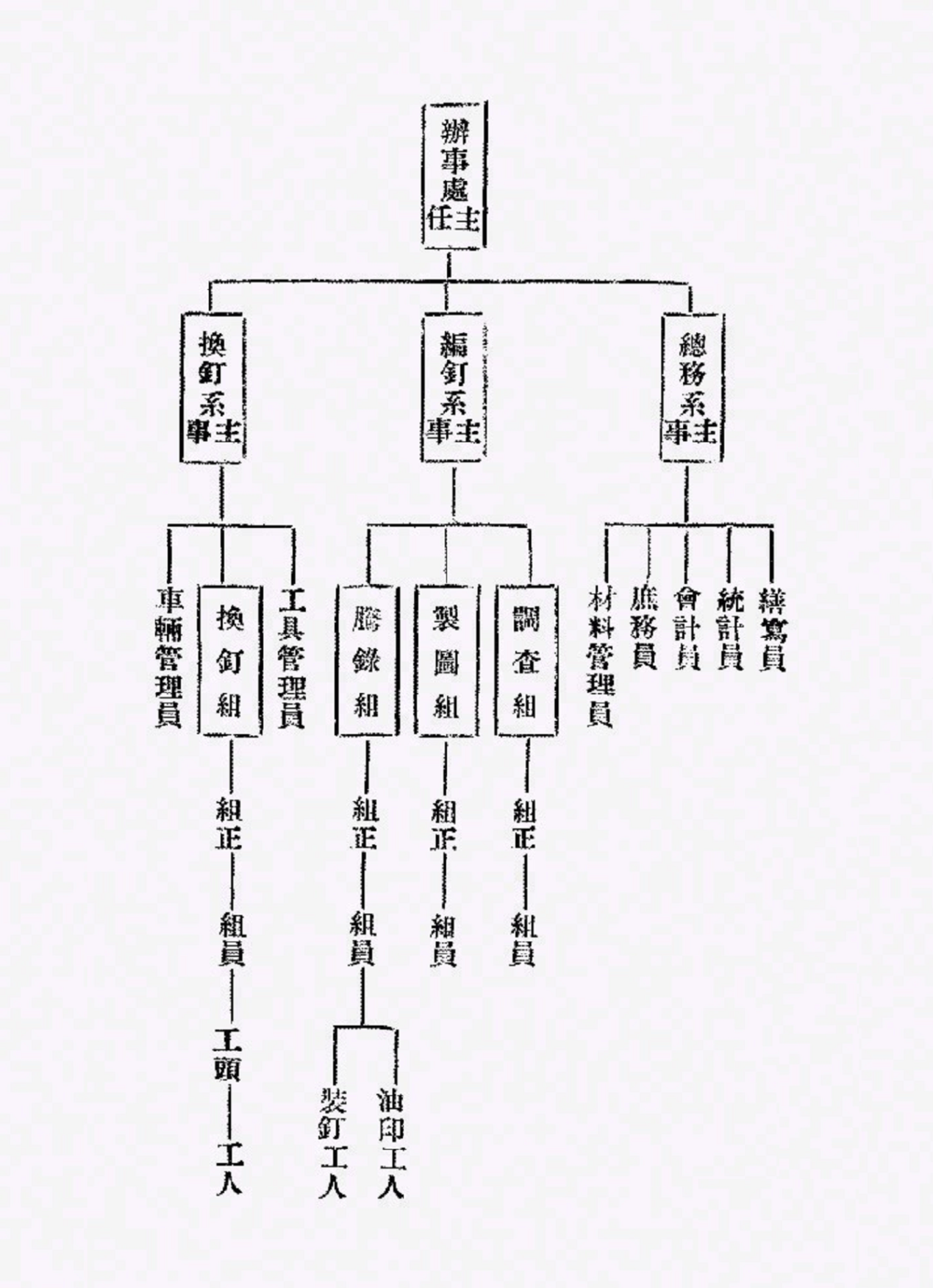

又據《上海特別市公用局業務報告(1928年7月至12月)》,門牌編釘事務由該局第三科代辦,其下暫設門牌股,不算正式編制。1928年9月1日,借中華路1302號民房,成立編釘門牌辦事處。同日,第一次考試編釘門牌人員。5日,第二次考試。6日補考。15日,經局務及技術聯席會議通過辦事細則,其中第二條規定,“本處設主任及副主任各一人,秉承局長科長股主任,綜持全處事宜”;第三條,規定“主任之下,分置三系”:總務系、編釘系和換釘系。第四條,規定了組織系統圖:

第五條,規定了辦事順序:

工作分兩期進行:第一期在滬南區、閘北區及越界筑路地帶,其他各區歸入第二期。收取門牌費原并由本局擔任,然后改歸公安局辦理:即由本局于每路門牌編竣后將收據填好,送交公安局,由公安局發交該管區所代收,收后仍解由本局匯解財政局。

所有經費,原為每月銀1000元,1928年9月起亦增為每月銀5440元,另設立編釘門牌辦事處,開辦費銀4000元。至于收回門牌費,每方本定銀4角,另由財政局規定繳納小洋2角,貼水銅元8枚。

修正編釘門牌規則

1929年8月31日,僅僅一年不到,編釘門牌辦事處被撤銷,一切移交公安局接收繼續辦理,工作流程大為精簡。11月15日,市府開142次市政會議,討論通過《上海特別市修正編釘門牌規則》案。新規則第一條,將之前規定的“在公安局戶口調查未經進行之先,暫由本市政府公安局、工務局、公用局會同辦理”,改為“由公安局依據本規則辦理”。

第二條基本不變:“門牌以琺瑯質制,每方闊十四公分,長十二公分,白地黑字,中央為國際號碼(即亞拉伯數目字),左方為中文路名,右方為中文號數,下方為指示號碼增高方向之箭頭”。

第三條規定“門牌編釘號次之順序”,將全市分為四區:

一、滬東區,南北之路由北往南,東西之路由西往東。

二、滬南區,南北之路由北往南,東西之路由東往西。

三、滬西區,南北之路由北往南,東西之路由東往西。

四、滬北區,南北之路由南往北,東西之路由東往西。

第四條為新增的補充說明:“前條區段之標準,以浦東一帶為東區,南市一帶為南區,曹家渡、徐家匯、北新涇、漕河涇暨新西區一帶為西區,閘北、江灣、真茹、引翔、吳淞一帶為北區”。這比原先“閘北為北區,新西區為西區,南市為南區,浦東為東區”,范圍有所擴展。

第五條規定門牌號數的編配,“凡南北之路,單數在東面,雙數在西面。東西之路,單數在北面,雙數在南面。其里弄房屋,以每一里弄為一起訖,另行編號”。與之前的第四條相比,行文邏輯性更強。

第六條規定門牌編釘時門牌號數的間距,“以門面每闊營造尺十尺為一號,其門面闊度不止十尺者,擇用一號,留出一號,倘遇未造房屋地段,依其門面闊度,預留相當號數”。與前基本一致。

第七條有關費用收取,“門牌每方收銀二角,于編釘后,填發收據,交由該管區所,派警征收,其非自有房屋,準由房客將收據在繳納房租時扣抵之”。與前相較,收取者由“編釘專員”改為警員。

第八條述及門牌的作用,言簡意賅:“本市門牌為一切法益上暨完稅市稅國稅,或請領執照及呈報戶口等之依據”。原規則中冗長的撤銷原釘各色門牌等內容被刪除。

第九條前置了,規定“公安局有制造編釘之權,如有私自制釘,一經覺察,處以10元以上30元以下之罰金”。

第十條,針對市民負有門牌保管之責,規定“因風雨剝蝕有損壞或遺失者,應隨時報告該管區所,轉報公安局補制編釘,每方納費銀3角。倘發生前項情事匿不舉報者,一經查出,處以2元以上5元以下之罰金,但確因災變不及預防而致損失者不在此限”。

第十一條,“凡里弄改易名稱,應由業主報告該管區所,轉報公安局,換制門牌,每方收銀2角。如不報告,一經查出,除補征牌費,制門牌外,并處以每次2元以上10元以下之罰金”。

上述三條規則內容基本不變,惟罰金額有所拓展,分別由原先每方罰銀20元拓至10元至30元;由每方罰銀2元拓至2元至5元;由每次罰銀2元拓至2元至10元。

第十二條,“凡修理或翻造房屋門面,除應向工務局請領營造執照外,其施工時,須將原有門牌妥慎起下,繳存公安局所屬該管區所,俟工竣時,再向該管區所報告,重行釘上。如不依此手續辦理,一經查出,每次處以2元之罰金”。門牌的繳存部門由“工務局”改為公安局,其余內容不變。

第十三條,“凡空地新建房屋,應于向工務局領取營造執照時,報明間數及每間門面寬度或里弄名稱,由工務局通知公安局編釘門牌。如不依此手續辦理,一經查出,每次處以2元之罰金”。類似的,工務局原先須通知公用局,修訂后改為通知公安局。

法租界的門牌體系

亞爾培路屬于法租界越界筑路的產物。據《上海租界志》,“1862年,公董局組建工務部門,加快道路建設”。1863年,“為抵御太平軍,防守租界及徐家匯天主教堂,辟筑軍路,即徐家匯路,由上海縣城西門外經方浜橋及肇嘉浜西側、北側通往徐家匯”。“從20世紀初開始,公董局又對徐家匯以東地區大規模越界筑路。1907年,公董局越界筑姚主教路、福開森路、巨籟達路、金神父路。1909年,公董局填周涇浜筑敏體尼蔭路。1911年,越界辟筑寶隆路”。寶隆路即亞爾培路的前身。

而法租界的門牌體系,據顧哲銘《空間不平等的修復:近代上海公共租界門牌號體系變遷研究》所述,略接近于“歐洲傳統體系”。“道路兩側分列單雙號,為臨街每一個獨立建筑分配號碼”,但由于建筑物的寬度存在差異,故隨著號碼數值增大,“n號門牌和n+1號門牌基本不可能實現隔街相對,甚至會出現601號和600號門牌中間隔了幾個街區,兩者直線距離可能有1/4英里的情況”。

法租界道路的門牌號碼編釘具體操作,大致由法公董局工務委員會先制定計劃,編列財政預算,具體施工則交由工程處負責。

經查1930年出版的法文版《上海法公董局公報1929》,第158頁列有工務委員會為拓寬A、臺斯德郎路(今廣元路),B、亞爾培路,C、畢勛路(今汾陽路)和D、祁齊路(今岳陽路)所編訂的財政計劃,其中:

B)—Avenue du Roi Albert-Elargissement. —Le Comité donne son approbation aux plans qui lui sont présentés pour l'élargissement de l'avenue du Roi Albert à 60 pieds par emprise de 10 pieds sur le c?té Est. Ces plans devront être publiés au Bulletin Municipal.

La dépense d'expropriation s'élèvera à Tls. 60.000,00 environ.

參考譯文:

B、亞爾培路拓寬。委員會(即工務委員會——引者按)批準向其提交的關于將亞爾培路向東拓寬60尺,并保留10尺人行道的計劃。這些計劃將在《公董局公報》上公布。

施工費用總計約6萬兩白銀。

限于資料不足,今未能查到亞爾培路門牌號碼的改訂情況,但1931年9月7日出版的《上海法公董局公報》第1卷第24期,刊有市政總理處發布的《通告第十九號》,為“自本年十月一日起愛多亞路巨賴達路福煦路各路旁門牌號碼”的改訂事宜,其中將福煦路第1號,改為第255號;將福煦路第301號弄,改為第585號弄……由于遵循著相同的門牌編碼規則,其號碼的擴展幅度與亞爾培路的大體類似。

經仔細爬梳中國科學社《社友》內刊,可發現1947年7月31日出版的該刊74期,首頁刊有《本社上海社所更改門牌通告》:“本刊上海社所坐落陜西南路門牌,原編533號,現因全市調整門牌,被改為235號。”刊內還見到一篇短文《門牌滄桑》,述及:“本社總社當舊法租界時,坐落亞爾培路,門牌列為307號,旋改309號,旋又改533號。淪陷后租界消滅,路名改為咸陽。光復后租界與陷區一體收回 ,遂改名陜西南路”,“近則調整門牌,又被改為235號”。對此,作者乃以五代時期一地五名的典故為例,發出感嘆:“一物之微,滄桑如是”,“復雜哉人事也”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司