- +1

講座|“生活就在我們自身,而不在外界”:陀思妥耶夫斯基的獄中家書

陀思妥耶夫斯基被稱為“大師中的大師”,受到很多作家的推崇,博爾赫斯就說,發現陀思妥耶夫斯基就像發現愛情和大海。最近,世紀文景策劃出版了一套“白夜叢書”,其中收入了陀思妥耶夫斯基的《獄中家書》。1月26日,出版方邀請到俄羅斯科學院文學研究所博士生糜緒洋和同濟大學人文學院的胡桑老師,共談陀思妥耶夫斯基的獄中經歷與非虛構寫作。以下為本次對談內容整理,經兩位嘉賓審定。

活動現場

糜緒洋:《獄中家書》這本書的初版我讀大學的時候就買到過,我有個朋友說這本書叫“時代的眼淚”。原來這個叢書叫“新世紀萬有文庫”,是遼寧教育出版社的,當初都是很小的小冊子,上面的字印得特別小、特別密,現在這個叢書里面的很多書都被再版過。《獄中家書》不僅僅是陀思妥耶夫斯基被關在監獄里的時候所寫的書信,也包括很多用中文的分類可以說是散文或者是雜文的文字,如果用俄語的分類一般叫作政論,或者說是媒體寫作、新聞寫作。

初版《獄中家書》,遼寧教育出版社,1998年3月版

胡桑:這本書其實貫穿了陀翁的一生,從早年對彼得堡的書寫,到獄中的書信,后來出獄又寫了一些政論文或者是雜文,以及到他去世前一年很著名的關于普希金的演講,他寫作的整個脈絡在這本書中呈現出來;還呈現他的思想變化,有幾個節點,比如被捕后,還有19世紀60年代、70年代成熟期。

我補充一點關于這本書的譯者。這本書當年就是這么一本小小的,我們讀起來都很累,因為紙張很差,字特別小,排得又特別密,我們做窮學生的時候買了舊版,只有5.7元。這位譯者是刁紹華老師,他是俄語專家,也是黑龍江大學的教授。

糜緒洋:中文系系主任。

胡桑:他主要研究俄語文學,寫過一本小書就叫《陀思妥耶夫斯基》,1982年出的,他是比較早的陀翁的研究者。那本書我其實沒看過,在陀翁研究界好像也不是特別出名。但是他譯的書很多,除了這本《獄中家書》,也譯過梅列日科夫斯基的書,還有索洛古勃。

糜緒洋:還有列米佐夫、海明威。

胡桑:他的妻子是趙靜男老師,也是譯者。趙靜男老師譯的英文多一點,我當年看趙靜男老師的譯文,第一本就是《太陽照常升起》;我讀刁老師譯的第一本書是海明威的《過河入林》,也是在高中,當時也沒有注意譯者。后知后覺才發現他們夫婦倆在中學時代就進入我的閱讀了。

糜緒洋:白銀時代的作家,刁紹華差不多是一個作家就翻譯一小本,好像只有梅列日科夫斯基是他的真愛,把他的三大卷歷史小說全都翻譯了。我對刁紹華老師印象特別深的是,他編過兩個辭典性的書,一是《二十世紀俄羅斯文學詞典》,還有就是《中國哈爾濱-上海俄僑作家文獻存目》,這是非常了不起的工作。《二十世紀俄羅斯文學詞典》,我之后一直參考,因為里面不光有作家,還有作品、流派。這其實是很不容易的,因為我們知道,你如果要編一個詞典,尤其是編成中文的詞典,要知道這個作品的名字怎么翻譯,那么你得看過這個作品,你要知道它的內容才能知道它的名字怎么翻譯,尤其是二十世紀俄羅斯白銀時代的文學,有很多作家的作品是非常艱深的。

胡桑:這本書叫《獄中家書》,我們都知道陀翁早年因為參加一個組織——彼得拉舍夫斯基小組,這個組織又是跟政府有一些對抗的,他就被捕入獄了。入獄后,生活艱難,他跟家里人通信。書里選了六封信,這六封信是一個比較重要的文獻,體現出他早年思想的某種變化的來源。

糜緒洋:在《獄中家書》最開始有一組文章叫《彼得堡紀事》,第一篇就講到當時俄羅斯大家都在搞“小圈子”(也就是小組)。其實它是有影射意義的。在尼古拉一世時代,管控比較嚴格,思想上非常專制,基本上不存在公共討論的空間,哪怕是討論哲學思想話題,都得組一個小組討論。彼得拉舍夫斯基是當時在外交部供職的一個貴族,在自己家里聚集一群志同道合的人,一起討論一些時髦的哲學問題。而當時最時髦的哲學就是空想社會主義,法國傅利葉的一套哲學。他們的小組每周五晚上見一面閑聊,有時候會讀讀書,討論一些社會主義理論,大多數時候就說一些圈子里的八卦,其實無傷大雅。但他們讀的空想社會主義的書,在當時的俄羅斯都算是禁書。小組里面后來就混進了一個政府安插的奸細,他把小組每周開會誰說什么等等事情全都舉報了,就因為這么小的事,他們全都被逮捕。圣彼得堡市中心有一個小島,上面有一個要塞叫彼得保羅要塞,里面其實是監獄,一開始陀思妥耶夫斯基就在這個監獄里關了大半年,官方也一直不跟他說要怎么判刑。突然在12月隆冬的一天,獄卒把他們全都帶到彼得堡的一個廣場上,突然就宣判全體死刑。其實,這是沙皇特意給他們安排的假死刑,是為了讓他們在獲得赦免后銘記沙皇的“恩德”。

新版《獄中家書》,上海人民出版社·世紀文景,2024年1月版

胡桑:當然,這本書雖然叫《獄中家書》,但是獄中家書的成分比例不是很大。不過,《獄中家書》確實記錄了他人生和思想轉變的一個非常重要的時期。因為陀翁在被捕前其實已經是一個著名作家了,雖然只有二十幾歲,但已經寫過《窮人》。《窮人》是陀翁早期非常有名的書,被別林斯基贊美過。別林斯基是當時非常重要的文學批評家,他的聲音代表了文學界的權威評價。

糜緒洋:陀思妥耶夫斯基當時不僅是著名作家,在他被捕的時候,已經是評論界所認為的“江郎才盡的著名作家”,他的處女作《窮人》特別受好評,但是后來連續寫了幾個短篇、中篇都不受評論家待見,許多評論家說,這個人已經完蛋了。他恰恰是在這個時機被捕的。

胡桑:后面幾部作品,像《雙重人格》《女房東》,在當時的確評價不高,但是我覺得這里面有兩個重要的變化。一是那場沙皇導演的戲劇化的死刑,盡管他可能不知道是被導演的,但是這個事情的效果是,他體驗到了事情是可以急劇變化、生和死之間也是可以瞬間轉換的。在死之前那一瞬間突然被赦免,那種體驗是非常極致的。這種極致性體驗后來成了他小說里面非常重要的一種書寫基調。還有就是戲劇性,人的生命的一種戲劇張力,內外、生死、正常與非正常之間的戲劇性張力也在他的小說里面變得非常重要。這種書寫在《窮人》中是找不到的,《窮人》中已經有一些苗頭,但不是典型的陀思妥耶夫斯基的寫法。陀翁關注的永遠是底層,就是普通人,被侮辱、被損害的人,并不是那些貴族。不像與他同時代、比他略年輕的托爾斯泰,筆下的人物,如安娜·卡列尼娜,都是貴族,他們都相信時代和自己之間有著某種直接的聯系,他們的生活法則,是來自這個時代的教誨的,或者說時代主流價值觀給他們的影響的。但是陀翁筆下的人物不是貴族,往往是中下層,甚至底層,這些人不相信主流價值給他們的教育、教導,但他們往往是內傾的,走向一種內在的極端的體驗,有時候甚至有一些人格的分裂狀態。我覺得這是他在監獄中獲得的非常重要的一種體驗。

糜緒洋:我覺得這幾封信,尤其是他被執行假死刑當天的那封信,本身都具有非常高的文學性。想象一下,如果我們剛剛經歷過這種在生死之間急劇轉換的巨大考驗,我們可能處在震驚之中,根本無法連貫地表達自己,然而陀思妥耶夫斯基在信里寫道:“生活就在我們自身,而不在外界”——這也是我們今天活動的標題。這封信寫得非常感人,他談到了生命對他的意義,這個轉折的瞬間對他的意義。他說:“生活嘛,處處都有生活,生活就在我們自身,而不在外界。我的身邊有人,在人們中間就該做個人,永遠做個人,不管遭到什么不幸,都不要灰心喪氣和萎靡不振——這就是生活,這就是生活的使命。”他已經知道接下來他要到西伯利亞,和重刑犯待在一起服四年苦役,在這四年里面,他不能寫作,不能讀書,什么都做不了。這些話甚至有點像是安慰他哥哥——你看我已經活下來了,雖然我要到那個惡劣的環境里服苦役,但哪里沒有生命呢?到處都能找到生命。

胡桑:這封信也體現了他跟哥哥的某種關系。(《獄中家書》里)一封信是給弟弟的,五封信都是給哥哥的,后來他跟哥哥又一起辦雜志,他和哥哥的關系是非常親密的。但他筆下的人物恰恰是不一樣的,他想象的家庭結構還有人和人的關系,都不是他此刻能體會到的,反而是要在小說里去挖掘一種極端的、在他哥哥身上沒有的家庭關系。他后來在《作家日記》中也寫過這個關系叫“偶合家庭”,其實在一個新時代、在我們叫現代的時代,人和人的關系甚至家庭成員之間的關系都是偶合的,偶然地聯合在一起,已經不是古典家庭。古典家庭是非常和諧的,有一種共同信念,是非常有愛的;現在的家庭不是沒有愛,但愛是以一種畸形的方式呈現出來的,一種扭曲的愛。我覺得這后來都成了陀翁思考的一個方向。所以他感覺到,在獄中他處于一種非正常的狀態,他要跟這個正常世界之間產生一種新的關系,這個關系才是他理解他自己、理解他的時代、理解他的時代的人的生存的一個切入點。他在跟哥哥的這種愛的關系里面也感覺到了這種關系可以有一道墻或者一個監獄的鐵欄桿阻隔,盡管我們好像愛著,但是我們的阻隔感其實很強。我們的阻隔感就在我們的日常生活中。這是一種非常悖謬的體驗,這種體驗加深了陀翁的思想轉變,從《窮人》慢慢走向后期的經典著作,經過《死屋手記》《地下室手記》,到后面就變成了《罪與罰》《白癡》《群魔》《卡拉馬佐夫兄弟》這種經典的書寫。

糜緒洋:這里可以稍微介紹一下他的哥哥和弟弟。書中收錄了他給弟弟寫的一封信和他給哥哥寫的幾封信。他的弟弟和他的關系其實不是特別親密,他們倒沒有什么矛盾,但因為弟弟后來是建筑師,常年不在彼得堡,一直在外省城市——俄羅斯有不少外省城市的建筑都是他弟弟監督設計的——所以他們關系不是那么親近。但陀思妥耶夫斯基和他的哥哥米哈伊爾關系特別好,他們從小就志同道合,都對文學有極大的熱愛,在被捕之前,他們的人生經歷也比較接近。他哥哥也是彼得拉舍夫斯基小組的成員,抓捕的時候因為種種陰差陽錯抓的是他弟弟而不是哥哥。弟弟被放了,哥哥又沒有被追究,被放過一馬。

說到他給哥哥的信,我記得遼寧教育社的初版在豆瓣上有一個讀者評論,印象最深:“整本書講的就是哥哥,錢;哥哥,書。”就是說,他在獄中不停地給哥哥寫信,要他寄錢、寄書。

胡桑:尤其是寄《圣經》,還有寄《祖國紀事》雜志。

糜緒洋:還有黑格爾。想象一下,陀思妥耶夫斯基服了四年苦役,出來后第一件事是讓哥哥給他寄黑格爾的《哲學史》,還有康德的著作。其實他哥哥也曾是一個心懷文學夢想的文藝青年,寫過作品,做過翻譯。但在他被捕之后,他哥哥知道家里還要多養一個人,就毅然放棄了自己的文學夢想,開了一個煙廠,開始做生意,經營得還不錯。等陀思妥耶夫斯基出獄,結束流放,回到彼得堡,重新擁有寫作、發表的權利之后,他哥哥又毅然把這個產業全都賣掉,和陀思妥耶夫斯基一起辦起了雜志。雜志起初辦得還是挺成功的,還賺了不少錢,但因為審查的原因,突然被關停了。接下來,他們又試圖重辦,結果就開始虧損。這時他哥哥突然暴病去世,留下了嫂嫂和兩個女兒。而陀思妥耶夫斯基自己也是一個非常知恩圖報的人,他后來一生都在供養嫂嫂和兩個侄女。但他嫂嫂和兩個侄女性格不是很好,把陀思妥耶夫斯基當提款機來用。了解陀思妥耶夫斯基生平的讀者都知道,他有一段時間非常落魄、潦倒,又喜歡賭博,這其實和他有這么三口人要供養有很大的關系,他的很大一部分收入都被用來供養他的嫂子一家,這都是因為他念及兄弟情誼——他被抓的時候,哥哥不顧一切供養他,等哥哥死了,他寧愿自己挨餓或者把家里的物品當掉,也要讓嫂子過得好。

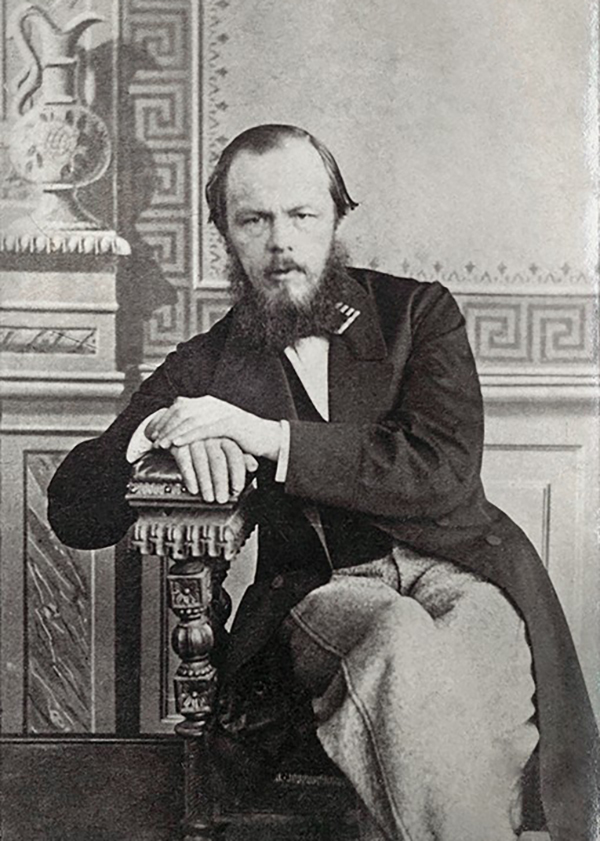

陀思妥耶夫斯基的哥哥米哈伊爾

胡桑:這方面我沒有那么了解。我很喜歡陀翁的寫作,但是一直沒有機會整體地去研究他。

我覺得在整個俄羅斯文學史里面,我最喜歡的作家之一可能就是陀思妥耶夫斯基——當然還有托爾斯泰。但我最早接觸俄羅斯文學是從他和白銀時代開始的。陀翁和托翁這兩者之間差別是很大的,讀他們很有挑戰性。盡管這兩個人一直在俄羅斯文學中以雙子星座的形象出現,提一個人必定會提另外一個人,但是如何看到他們的差異性,其實是要深入去研究的,因為兩個人的書都很厚,寫作量超級大。但是在陀翁身上就發生了這本書顯示的一個變化。讀這本書我印象很深,他早年其實有一點激進,包括參加彼得拉舍夫斯基小組的時候,當時的俄國可能跟我們在“五四”的處境有點像,激進意味著追隨西方,激進派也被稱為西歐派或者西方派。但是他在激進中又有一個獨特的傾向,他不是覺得整個俄羅斯應該像彼得大帝的改革一樣全部模仿西方的制度、文化藝術,而是要回到本土,回到所謂的保守派或者斯拉夫派所說的民族性里面。《窮人》其實走了一條中間的道路,通過關注像窮人這樣一種普通人的生活,來看到斯拉夫性是什么。但是他的激進性也在里面呈現,他可能覺得這些俄羅斯人需要改造,需要變得更西方。俄羅斯跟西歐之間是有一種對立感的。到了獄中之后,陀思妥耶夫斯基慢慢轉變成了一個斯拉夫派——不能完全說是斯拉夫派,但至少有斯拉夫派的傾向,或者說有民族派的傾向——同時他又跟一般的斯拉夫派不一樣,因為他的思想有一種強烈的神秘主義傾向,還有一種強烈的對于當代俄國人獨特的精神境況的探索欲望。

托爾斯泰被陀思妥耶夫斯基說成是一個保守的作家,一個好像在寫過去時代的作家。而陀翁自己認為他是在寫當代生活——19世紀60年代、70年代的當代生活——當代生活中的人的一種精神境況。這種精神境況,我覺得到現在為止還在延續,他甚至預先捕捉了當代人的某種精神問題,是有預言性的。這些思考都跟他的獄中生活有密切聯系。

糜緒洋:其實《獄中家書》選錄文章的脈絡多少也涵蓋了他的思想轉變過程。最開始所謂的《彼得堡紀事》這四篇,展現了他年輕時比較接近西方派的觀點,之后有一篇《〈當代〉雜志征求1861年度訂戶啟事》可以說是他中期的觀點,再到后來那些《作家日記》里的文章,就是他比較后期的觀點。

我們讀的時候可以發現,他前后的思想是有變化的,但這種區別又不是完全勢不兩立,雖說他早期是西化派,但其實還是有一些民族主義底色。比如《彼得堡紀事》的第三篇,講到彼得堡的城市形象,一開始他說,最近大家都在讀某個法國人寫的游記——這本游記的中譯本最近剛上市,也就是四卷本的《俄國來信》,作者是屈斯蒂納——用現在的話說,這個書就是在“辱俄”,辱得很徹底,以至于這本書到后來冷戰時期還被當作揭露俄羅斯民族“本性”的經典讀物。這本書在當時的俄羅斯是被嚴查的禁書。他在很多地方想反駁屈斯蒂納,說法國人不懂俄國等等,這種情緒其實是貫穿他一生的,尤其是他后來民族主義色彩更強烈的時期。他的后期思想的一個很重要的前提就是,他覺得俄羅斯人把歐洲文化都學透了,法國文化、德國文化、意大利文化、英國文化,俄羅斯人學得比你們更好;而與此同時,俄羅斯的文化歐洲人一點都不懂,所以俄羅斯人是一個包羅萬象的、將會決定未來全人類命運的民族。這種思想底色在他最早的《彼得堡紀事》里已經有一點體現了。

胡桑老師也說了,他真正的轉變和他在獄中的體驗有很大的關系。之前作為激進思想的信奉者、政治受難者,他們這批人被抓的時候,心里想的是,到了監獄里面,老百姓看到我們肯定會特別感激我們,覺得我們是為他們而受難的大救星。等他真的到了監獄里,卻發現老百姓對他恨之入骨,發現老百姓根本不在乎你是不是政治犯,就覺得你們貴族過去騎在我們頭上,讓我們做牛做馬,現在你們自己淪落到監獄里,我們要給你們一點好看。

胡桑:幸災樂禍。

糜緒洋:對。而他對自己苦役經歷的回憶其實也是一個漫長的記憶加工的過程。《獄中家書》收錄的那封他剛從監獄里面出來時給哥哥寫的信可以被視為最原始的材料,這封信里對那些獄友的描寫是非常負面的。著名的《死屋手記》里,他對獄友的認識是一個動態過程——他剛開始入獄的時候,覺得這些囚犯都是些禽獸,但是漸漸地,他在其中一些人身上挖掘到了寶貴的內心世界。再到他后期的寫作中,我們看到這本書里收了一篇叫《農夫瑪列伊》的文章,它給人的感覺,用現在的話說,簡直有點像是“斯德哥爾摩綜合征”。這篇文章也是講他在監獄里的體驗,一開始講述了自己對平民囚犯胡作非為的厭惡,而和他一起在監獄里的還有一批波蘭政治犯,對這些俄羅斯平民囚犯恨得要死,用法語說“我恨這些強盜”。但陀翁突然回憶起自己童年時在家族莊園里偶遇一個心地特別善良的農夫瑪列伊,簡直是無緣無故地保護他這么一個貴族的孩子。他就在想,監獄里的這些犯人雖然看起來像是禽獸,但他們心地說不定就像那個農夫瑪列伊一樣善良。到他的后期創作中,簡直有點把平民百姓神化的感覺。后來白銀時代就有批評家頗為嘲諷地看待他的這種對人民的崇拜,他們覺得,陀思妥耶夫斯基天天在那里說我們貴族都不懂老百姓,只有你懂,可搞了半天,你所了解的老百姓都是監獄里的犯人,這也不能算是真正的俄羅斯老百姓吧。

《死屋手記》,婁自良/譯,上海譯文出版社,2015年1月版

胡桑:到這里他陷入了一個思想和寫作的困境:到底是站在貴族這邊還是站在人民這邊?如果一定要讓你在政治正確的層面站隊,你即便站在人民這一邊也會出問題,因為你遺忘了一個非常大的問題,這些老百姓,這些像瑪列伊的普通人,盡管他們很善良,但是如何引導他們在精神上走出一條路來,如何讓他們像具有深度思考能力的人一樣去探尋自己的生活道路,或者,他們本來就不需要精神引領?這個問題是很難回答的。我覺得陀翁還思考了另外一個問題,就是這些人不只是具有善良的一面,還有更多的精神面向。這本書里有些地方是具有誤導性的,因為他不斷地強調走向民族性,他寫到他在街頭、監獄中聽到的生活,而這些生活是來自那些普通人的,他覺得聽到這些聲音之后,民族性才勝利了。但是我覺得只是到這一層的話,他不會成為現在我們喜歡的那個陀思妥耶夫斯基,因為這么看,他的思想有點簡單,但實際上他是通過一種更復雜的邏輯來完成他對于人的認識的。

他在《彼得堡紀事》里面提過一個概念,叫“幻想家”。他在普通人身上看到了一種幻想性。在19世紀中期的現代俄羅斯社會里面,有些人得了一種幻想癥,他們渴望自由,渴望尋找一種新的生活,但是其實僅僅是在幻想,并不能真的改變自己的生活。幻想家有他的局限性,他們陷入像一個地下室一樣的密閉空間里面走不出去,只有通過幻想而勝利。后來魯迅也說過,這叫阿Q的精神勝利法。我覺得在幻想這一點上有異曲同工之處,雖然在其它層面不是沒有差異。我覺得果戈理有兩個好學生,一個是陀思妥耶夫斯基,另外一個是魯迅。魯迅和陀思妥耶夫斯基不能畫等號,兩個人還是有很多不同的,但是我覺得他們在某種程度上發現了那個時代的一些精神癥候。第一個就是幻想性。幻想性讓人看上去是有夢想的、有理想的、有生命力的,同時也是扭曲的,因為他并不能行動,只能通過幻想短暫滿足自己的生活,這就是果戈理筆下的那些作品比如《外套》里面的人物。

還有一個非常重要的概念是地下室人。很多人是生活在地下狀態,跟陽光普照的大街、草原是不一樣的。在外面,人是充分自由的,充分地享受自己的生存,充分地與自己和解,但是地下狀態是,他渴望走出地下室,渴望走出死屋,他知道走出去之后可能有一個更好的世界,一個自由的世界,但是他走不出去。這是一種精神癱瘓狀態。我覺得到這個層面,陀思妥耶夫斯基的深度就出來了,不再只是在激進派和民族派之間兩相權衡。

還有一個概念,他有一部小說名字叫《雙重人格》,有很多譯名,有一個譯名我挺喜歡的,叫《同貌人》。

糜緒洋:我喜歡把它翻譯成《分身》。

胡桑:就是分身,或者是人格分裂,或者是雙重人格,當然也是“同貌人”。我們看上去是同一個面貌,同一個狀態,其實我們兩個人內心是完全不一樣的,甚至同一個人也是處在一個非常矛盾的狀態里面。我覺得這也是陀翁的一個發現。他在囚禁狀態里面,確實看到了很多可愛的人,比如他想起了瑪列伊,他通過瑪列伊這個形象試圖來說服那些波蘭囚徒:我們身邊這些罪犯,這些看上去非常暴力的人,身上有一股善良的人性,這種善良可能比你讀過《圣經》、讀過經典的人還要更真實。在陀翁九歲的時候,有一天他突然聽到有人說狼來了趕緊逃,瑪列伊過來讓他鎮靜下來,然后畫個十字說“基督和你站在一起”,你不需要這么緊張。那一刻他既感覺到了上帝的光輝,也感覺到了人性的光輝。

但是我們不能只看到這一面,他后來的小說里面有很多對于這一面的解構或者是發展,還有剛才我說的癱瘓狀態、夢幻狀態、地下狀態、分身狀態,這都是纏繞在里面的。

糜緒洋:剛才胡桑老師提到了“幻想家”“地下室人”,其實這兩個創作典型在論述陀思妥耶夫斯基創作歷程的著作中一直會被提到。他早期喜歡創造“幻想家”這種人物類型,不光是在《彼得堡紀事》里面,在其他很多早期作品,比如說《白夜》里就有。

胡桑:《白夜》的主人公就說自己是個幻想家。

糜緒洋:然后,1840年代陀思妥耶夫斯基筆下的這些“幻想家”,到了1860年代,就進化或退化成了“地下室人”。1840年代的時候他至少還在幻想,到了1860年代,他就退到自己的地下室里面去,對這個世界的態度更多是惡毒的憤恨。兩者都試圖改變世界,但又無能為力,總之對于外界的態度越來越消極。

雖然說“地下室人”是由“幻想家”進化或退化而來的,但陀思妥耶夫斯基在不同時代對他們形成的原因有不同的理解。1840年代他寫幻想家的時候,似乎還想做一點政治影射,就說是因為房間里的大象在,使得我們這個時代真正想要做事的人做不了事,他們于是只能待在家里幻想。但到了1860年代,有了監獄的經歷之后,他的想法不一樣了。他覺得,為什么會形成“地下室人”,那是因為彼得大帝改革之后,把俄羅斯的社會硬生生地切割成了小部分受過教育的貴族和大部分沒有受過教育的平民。貴族已經在按照歐洲的方式思考、生活,但平民還完全停留在舊的傳統里。這時的陀思妥耶夫斯基已經覺得,不是平民該向貴族學習,而是貴族該向平民學習。俄羅斯的貴族已經把西方的東西學完了,接下來就要重新回到老百姓那里,學習“老百姓的真理”。而之所以會出現“地下室人”,就是因為俄羅斯的貴族、知識分子脫離了民族傳統,他們想要改變民族,但他們不知道這個民族真正的前進方向。

《地下室手記:陀思妥耶夫斯基中短篇小說集》,曹縵西/譯,譯林出版社,2022年1月版

胡桑:文學史上一般把這幾種類型視為三個階段,但我覺得它們可能是相互嵌套的,從幻想家到地下室人到分身者,這個里面不是截然的躍進,是相互疊加的。幻想家和地下室人疊加在一起之后,對幻想性的理解就更深了。之前他的幻想還是一種相對外在的批判,或者是政治的批判,但是有地下室人的視角之后,幻想的成分同時也是一種內在的理解,還是這句話:生活就在我們自身,而不在外界。什么叫自身?首先是我們每個人自己的內在、我們的精神世界,生活就在我們內在的精神世界里面。第二,這個自身可以理解為傳統或者是人民、擁有傳統的人民,俄羅斯的傳統就是普通人信仰的東正教,他們恪守著東正教傳統,而不像西方派。托爾斯泰就是一個西方派,不是很典型,但是有傾向性,他的精神信仰其實是西方的或者說歐洲西部的新教,是一個新教倫理家,所以他的《安娜·卡列尼娜》相信的是個體自由,這是新教的倫理。但是陀思妥耶夫斯基不相信新教,他相信東正教,東正教的一個基本教義跟基督教其實也差不多,相信博愛、相信團結,但是有一個不一樣的地方在于東正教更相信人民,人民大眾的存在以及愛的聯結。人民這個概念是很有政治性的。在這樣一個我們“自身”的復雜的表達里面,其實顯示了陀翁非常重大的轉變,就是既把我們自己內在精神給主體化,承認它的存在,又把它放置在一個傳統的人民的或者是政治的維度里去思考,兩個維度都在。我覺得監獄生活讓他把幻想和地下狀態結合起來,才有可能催生出一種所謂的分身狀態。分身狀態才是他最終完成的真正的詩學,或者說他的文學思想——人是分身的,像《罪與罰》里面的拉斯柯爾尼科夫那樣,他是分身的,他既想變得美好,但是他的行動不斷讓他走向毀滅,他為了錢殺人,然后逃亡。雖然他最后也是去自首了,但是他曾經漫長的逃亡意味著他內心有一種不可把控的、為了走向美好而從事邪惡的力量,這是一種分身狀態。

糜緒洋:分身,其實也是陀思妥耶夫斯基創作上的手法。他的很多小說里的配角人物可能就是主人公的一重分身。比如《罪與罰》里的主人公是拉斯柯爾尼科夫,但是許多其他人物,比如斯維德里蓋洛夫,可能就是把拉斯柯爾尼科夫的某一個面向推到極致的樣態。陀思妥耶夫斯基筆下,許多次級人物可能都是主人公性格某一面被推到極致的結果,最終這些人同時在他面前呈現出來,比如《卡拉馬佐夫兄弟》也是這樣。

胡桑:這就是“自身”的復雜性,如果他指的是新教的自身,這個自身是個體的、清晰的、有邊界的,但是如果他加入了東正教式的人,那么就是復數的、是混沌的,人與人可能同屬于那個大主體,我們之間變成了大主體中間分身出來的小主體的關系。這個精神分析,后來也影響了尼采。因為《罪與罰》的德譯本出現在1882年,那個時候尼采已經讀到了,但是尼采沒有公開說他受了陀思妥耶夫斯基的影響,后來我們通過很多的材料發現,尼采讀到之后,他的閱讀體驗是很震撼的,所以他改造了自己的思想,后面發明出了“超人”。超人跟陀思妥耶夫斯基筆下的人之間是有共性的,他對尼采是有影響的,但后來尼采可能反過來又影響了很多俄羅斯的作家,他們纏繞在一起。尼采式的超人其實也是一種具有分身狀態的概念,但是政治性更弱,尼采更強調一種精神的狀態。

我們再聊聊《彼得堡紀事》,因為彼得堡是俄羅斯的大城市,有兩百多年一直是首都,陀思妥耶夫斯基也參與了彼得堡這個城市的文學塑造。彼得堡被很多人寫過,在他之前是果戈理,再之前是普希金,他們都寫過彼得堡,但是在他之后,我覺得彼得堡書寫都是從陀思妥耶夫斯基開始的。陀思妥耶夫斯基開創了一種新的彼得堡形象,后面我們知道曼德爾施塔姆在《時代的喧囂》里也寫了19世紀90年代的新的彼得堡,再后來別雷的小說就叫《彼得堡》。彼得堡敘事是一個漫長的傳統,陀思妥耶夫斯基在里面是一個非常關鍵的人物。我們可以聊聊那個時代的彼得堡是什么樣的,他的書寫是什么樣的書寫。

《時代的喧囂》,劉文飛/譯,上海人民出版社·世紀文景,2024年1月版

糜緒洋:在俄羅斯文學傳統里面,有一個術語叫“彼得堡文本”,也不是說所有寫彼得堡的文字都可以被算作彼得堡文本,得是把彼得堡寫成“那樣”的文本才叫彼得堡文本,比如說最有名的普希金的《青銅騎士》《黑桃皇后》。以前王小波很熱的時候,大家都因為他力薦了查良錚的譯本而知道《青銅騎士》。

胡桑:大家可能只讀了王小波引用的開頭。

糜緒洋:再后來是果戈理,再到陀思妥耶夫斯基,再到剛才胡桑老師說的別雷和曼德爾施塔姆等等。《彼得堡紀事》里關于彼得堡的文字反而不是那么典型的彼得堡文本。彼得堡文本里的彼得堡一般都要很黑暗,一定要有大霧,總會發生一些離奇事件乃至兇殺案什么的,比如陀思妥耶夫斯基最典型的那些“彼得堡文本”,都是他小說里的華彩片段,他總會說,在涅瓦河邊看這個城市,突然覺得它就要升空然后消失了。為什么?因為在陀思妥耶夫斯基看來,這座城市是根據彼得大帝一個人的意志建造的,是一座跟民族傳統沒有任何關系的歐化城市;又因為在彼得堡的建設過程中,多達幾萬甚至十幾萬農民工死在這片沼澤地上,所以民間覺得,彼得堡這座城市是被詛咒的,這個地方很不祥。所以他會幻想突然間這座城市升空飛走。俄羅斯的生活還會繼續,而這座城市沒有就沒有了。他還說,這座城市是世界上最容易引發人幻想的城市,也是因為他覺得這座城市很虛幻、不現實。這些是陀思妥耶夫斯基彼得堡書寫的基調。反觀《彼得堡紀事》里的彼得堡,好像陀思妥耶夫斯基更多是在說它建筑的輝煌,同時也在反駁。屈斯蒂納在游記里說彼得堡這座城市就是野蠻人學歐洲,城市都沒有整體的規劃,建筑一會兒是荷蘭風格,一會兒是法國風格,一會兒是意大利風格。陀思妥耶夫斯基就反駁說,彼得堡要的就是這個,我們把歐洲各種好東西全學來了,綜合在一起。可見這時候的陀思妥耶夫斯基甚至有點見不得別人說彼得堡不好,這屬于標準的彼得堡文本里比較異類的成分,它不是那種黑暗的、霧氣蒙蒙的彼得堡。

胡桑:早年的陀思妥耶夫斯基也被稱為一個自然派作家,所謂的自然派,其實停留在一種地理或生理性的對世界的描摹上。這種描摹就是,他看到了彼得堡的外在,就像一個人的機體的生理面貌,這個面貌就是魚龍混雜或者是具有魔幻性質,一個突然到來的大都市。安娜·卡列尼娜就來自彼得堡,她的哥哥生活在莫斯科,你就能想象這個家庭的分裂性,想象安娜為什么會走向那條道路。但是陀思妥耶夫斯基在《彼得堡紀事》這篇小小的文章里面,看到了一種景象。他說彼得堡人總是在追問,今天有什么新聞,他們特別關心全世界正在發生的當下的事情,他并不關心整個俄羅斯內地那些廣闊的生活。所以他們有一種面向,是面向西方的,面向那個出海口往西走的一個向度。陀思妥耶夫斯基在這里面看到一種絕望感,他覺得人人都在追問新聞是什么的時候,整個彼得堡籠罩著一種絕望的陰影。盡管他還是一個自然派作家,但是他已經很敏感。

我覺得陀翁終究是會成為陀翁的,因為他從二十多歲的時候開始就已經是一個復雜的作家了,但是這個復雜思考是逐步形成的,所以那個時候他覺得整個社會都是在禮節性地參與公共生活,一種歐洲式的禮節,是懸浮在俄羅斯人生活之上的一種生活。這種生活是飄浮性的,人人都有公共興趣,但是他用了一句話我很喜歡,他說“彼得堡很生氣”,彼得堡對這些人的生活感到生氣,彼得堡變成了一個具有憤怒的身體。所以他在生理式的描寫中,也看到了這個城市的情緒,一種試圖要掙脫出來的情緒。陀思妥耶夫斯基也是巴爾扎克的譯者,他在1843年22歲的時候就把巴爾扎克的名作《歐也妮·葛朗臺》翻譯成俄語,所以他很了解巴爾扎克。巴爾扎克就是巴黎這個城市的生理描寫家——倫敦的生理描寫家就是狄更斯,所以他在這篇文章中說彼得堡在很多人眼里有一種狄更斯式的美。但是緊接著你會發現,尤其是他被捕入獄之后,狄更斯會離他越來越遠,他慢慢就拋棄了狄更斯、巴爾扎克,也拋棄了他早年非常喜歡的果戈理,因為他曾經也說過果戈理是俄羅斯人去認識彼得堡的一面鏡子,他說他這樣的寫作者,這些生活在彼得堡的人,都來自果戈理的《外套》里面的生活,但是,這個生活得走出來。后來他對于狄更斯、對于巴爾扎克、對于果戈理,都有一種叛逆式的繼承,他走向了一種在監獄中看到的人身上復雜的、苦難的東西,一種悲劇性的東西——悲劇和苦難的維度就在他身上真正被打開了。所以很多人說俄羅斯文學有一種災難感,有一種悲劇感,但是我覺得如果不去追尋陀翁的源頭,其實這種悲劇感、苦難性是看不清楚的。所以,他既看到了通過狄更斯看到的那種美,同時他也看到了彼得堡自身的問題。他看到了很多的窮人,他不像很多西歐派看不到窮人的生活;同時他也看到了另一種貧窮,他說上流社會是貧窮的——我們也可以翻譯成貧乏——他們看上去非常滋潤、光鮮,但內在有一種貧乏,這種上流社會的貧乏讓他重新思考生活。

這組文章中有幾個詞我很喜歡,他說可以在彼得堡身上看到當代的氣氛和當今的思想,尤其是能看到“生活和運動”。生活和運動這兩個詞放在一起,你就會發現生活本身是有一種力量的,這個力量是彼得堡在那個時代承受不了的,或者還沒有被我們揭示出來。通過在獄中的那段生活,他更深刻地認識到了彼得堡的生活和運動,同時也發現了生活和運動中的人的那種分身狀態。

糜緒洋:說到彼得堡,我還有一個很有意思的觀察,雖然我們說陀思妥耶夫斯基后來成了所謂的保守派,或者說至少更接近斯拉夫派一點,但問題在于,俄羅斯真正的斯拉夫派幾乎全都住在莫斯科。我們看他在《罪與罰》里面寫的彼得堡,感覺他對彼得堡簡直是恨之入骨,小說里的彼得堡到處就是塵土、惡臭、酒館、妓院,可他就是離不開彼得堡,就是不去莫斯科住,雖然他生在莫斯科。此外,我們說他是所謂的保守派時,需要明確一點,他也不完全是斯拉夫派,他其實也一直在和斯拉夫派論戰,包括在1860年代,他把自己的派別叫“土壤派”或“根基派”“鄉土派”,他覺得他自己調和了西化派和斯拉夫派,或許這種傾向也體現在他對居住城市的選擇中。

胡桑:有一個不大合適的類比,我經常覺得陀思妥耶夫斯基是魯迅。他生活在彼得堡,他在彼得堡獲得了非常可貴的東西,就是現代性。他在這個城市里面看到了一種現代性,這種現代既是西方的,其實也是自身的,這兩者是合在一起的。所以,他離不開彼得堡。彼得堡也生產出了一種東方現代性,跟西歐的、巴黎的現代性是很不一樣的。巴黎第一個現代主義作家其實是波德萊爾,在波德萊爾的《惡之花》里面我們可以看到類似陀翁在他的小說里面寫的城市狀況,有很多喝醉酒的人,甚至還有很多死尸在街邊躺著,還有很多妓女、很多窮人、受苦的人。但是在《惡之花》里我們看到那個現代都市被體驗為一種夢幻,一種不時夾雜著地獄感的夢幻。在陀翁這里,除了這種夢幻的審美體驗之外,還有一種精神性的追求。我覺得這種精神性的追求是波德萊爾所不具備的。你說的土壤派很好,不是對他們來說,不再只是西歐派或者只是斯拉夫派,不是非此即彼的道路選擇,是在自身的土壤之中成長起來的一種新的對現代世界的認識,這個認識是一種內在的現代性。而那個內在現代性,跟俄羅斯深厚的東正教傳統息息相關。東正教特別在乎人的精神的救贖,這種救贖感,我覺得在陀翁的筆下是時時刻刻存在的,盡管彼得堡那么不堪,那么破落,那么冷漠,那么具有罪惡感,但是他總覺得人最終是可以被救贖的。《白癡》里面的梅什金公爵就很典型,他看上去是一個傻傻的人,人人都覺得他是一個白癡,好像沒有什么建樹,沒有什么思想,但是他承受著俄羅斯人最強的精神追求。那種精神追求是向上的,是向著一個超越世界展開的,同時這種精神又是扭曲的、分身的,這一點是西歐現代都市性所不具備的東西。

糜緒洋:這可能也是他后來吸引白銀時代作家,對他們產生影響的一個重要面向,也就是他的現代性面向。這種面向也體現在他的人物刻畫上。他的人物內心存在著強大的張力,一方面他小說里的很多人物,用現在的話說就是“ego爆棚”,有種自我要從這個人身上膨脹出去的感覺;另一方面他們心里又渴望著人與人連接,一種要和全天下的人聚合起來的感覺,用俄羅斯哲學里的術語叫“聚合性”。這種向心力和離心力之間的矛盾幾乎存在于他筆下的每個人物身上。而如果被拔高到神學層面,這就成了“人神”和“神人”的對立,前者是驕傲的凡人,但把自己提升到神的地步,后者則是一個內斂性、謙遜的存在,基督就是神人,他是神但為了拯救世人而降臨人間。到了白銀時代,尤其是象征主義作家的寫作中,這種對立被以各種變體的形式得到強調,比如梅列日科夫斯基筆下的“基督”和“反基督”。我個人感覺,好像陀思妥耶夫斯基的創作更自然一點,但到了梅列日科夫斯基那里,他喜歡把一切都變得公式化,把一類人劃成基督,另一類人則反基督,兩者斗爭,最后出來一個合題。同樣,梅列日科夫斯基還搞了一套“圣靈”、“圣肉”的對立,然后再整一個合題。總之,白銀時代很多作家的創作就像是對陀思妥耶夫斯基創作的總結或拓展。

胡桑:我最早讀俄羅斯文學就是從白銀時代切入的,對他們還是有很多的同情。回頭來看,他們確實在降低陀思妥耶夫斯基的藝術追求,就是把這些主題套路化或者公式化,沒有陀思妥耶夫斯基獄中以及出獄之后在生活中感受到的那種復雜的人性。這種復雜的人性,白銀時代之后另一個理論家巴赫金也試圖總結過,叫“復調”,我覺得也是一種簡化。現在人人都在談復調,就是復雜的小說都應該是一種復調式的小說,我覺得沒有真正理解陀翁的復調。陀翁的復調首先是分身的,是自我分身的,同時自我和他者之間也是一個分身的關系。陀翁的小說里有的不只是聲音的多重,他還有一種強烈的肉身感,這種肉身感也是不能被簡化的。但是在巴赫金那里,這個肉身感就變成了肉欲、肉體,肉身狂歡,而不是肉身本身在這個空間里面,比如在地下室,比如在彼得堡的大街上生活的那種復雜的在場感,這種在場感在肉身狂歡里被簡化掉了。

白銀時代也有這種傾向。比如剛才說的梅列日科夫斯基,他就區分出了基督和反基督兩類人之間的相互搏斗。還有舍斯托夫,他在《尼采與陀思妥耶夫斯基》里開始總結,他覺得陀翁的整個哲學基礎就是一種尼采式的悲劇哲學。這樣的總結當然有道理,但悲劇是跟分身不一樣的。分身是一種自我分裂之后不可調和的沖突與幻想,幻想中沖突,沖突中幻想,但是悲劇感本身來自尼采,它是跟酒神精神相合一的。酒神精神就是一種對理性的對抗和反抗,是有明確對立面的。但是在陀翁這里沒有對立面,他并沒有把理性放在對面,也沒有把秩序放在對面,理性和秩序同時內嵌在人的分身狀態里面,一個人既有理性同時又有非理性,既有秩序又有非秩序感,這是真正的分身狀態,這不是悲劇哲學能夠涵蓋的。在寫作方面,比如曼德爾施塔姆、茨維塔耶娃,這一批作家多多少少都受了陀翁的影響。

《尼采與陀思妥耶夫斯基:關于悲劇哲學的隨筆》,田全金/譯,華東師范大學出版社,2015年6月版

白銀時代的作家既想成為托爾斯泰那樣為整個世界確定秩序的作者——托爾斯泰的寫作是確定善、走向善的文學——同時也吸納了陀思妥耶夫斯基對于人性的無序、雙重性這種內在的分裂和內在的悲劇感的一種探尋。這兩者都在白銀時代的詩人和作家身上有所呈現,可以說這兩位大師滋養了白銀時代,但是在我看來還是陀思妥耶夫斯基的滋養更多一點。

糜緒洋:既然又說到陀思妥耶夫斯基和托爾斯泰的區別,我個人感覺,陀思妥耶夫斯基筆下的世界往往是無序的,而托爾斯泰更追求嚴格的秩序。顯然白銀時代大多數現代派作家,會更傾向于陀思妥耶夫斯基一點。白銀時代有一個非常有名的象征主義詩人叫維亞切斯拉夫·伊萬諾夫,他在中文世界的譯介非常少,因為作品實在是太難了,他本身有點像古典學家一樣,希臘語、拉丁語都非常好,他的很多作品也都是對古希臘文化的現代發揮,如果沒有相關的知識基礎,要理解是很難的。而這位伊萬諾夫,他寫過一篇很重要的關于陀思妥耶夫斯基的論文。

胡桑:這篇論文收入了論文集《陀思妥耶夫斯基:悲劇-神話-神秘主義》。

糜緒洋:他關于陀思妥耶夫斯基的那篇重要文章叫《陀思妥耶夫斯基與悲劇長篇小說》,文章里提出了一個很重要的觀點,長篇小說這種體裁誕生于一種非常平民化、世俗化的傳統,比較有代表性的就是巴爾扎克的小說,但是陀思妥耶夫斯基寫作的長篇小說不是一般的長篇小說,他無論在題材還是手法上,都已經把它拔高到了古希臘悲劇的高度。巴赫金后來對陀思妥耶夫斯基的研究就受到了維亞切斯拉夫·伊萬諾夫這篇文章的很大影響。伊萬諾夫自己后來寫的劇本也被很多研究者認為受到陀思妥耶夫斯基小說的影響。

胡桑:我高中的時候看勃留索夫的《燃燒的天使》,這本書非常的象征主義,但是也很陀思妥耶夫斯基。里面兩個男的追求一個女的,一個男的正直,像天使一樣,另外一個男的墮落,像魔鬼一樣,其實兩個人合在一起才是一個完整的人,但是兩個人撕扯著那位女性。那本小說我是中學的時候讀的,印象很深。后來重新去思考陀思妥耶夫斯基的寫作,才想明白這個小說為什么這么設置它的情節,它有陀翁性,人物是一種人格分裂的、分身的狀態。

陀思妥耶夫斯基(1821年11月11日-1881年2月9日)

我們再聊一下,這個書后半部分有很多文章,至少有十篇,是來自1870年代的一個雜志或者一個專欄,叫《作家日記》。剛開始是在《公民》雜志開的一個專欄叫“作家日記”,就是寫雜文,對這個時代的各種現象都進行分析,后來獨立出來變成一本雜志。這個雜志蠻有意思的,體現了陀翁晚年很多對這個社會、這個時代,包括寫作的整體思考,我沒有研究過這個雜志,你研究過嗎?

糜緒洋:這個雜志我覺得它很像我們現在的博客。陀思妥耶夫斯基創辦這本雜志的時候,已經基本脫離了財務上的困境,不用再單純為了養活自己而寫作。而且他已經頗有一種先知的名聲,可以說是一呼百應,許多年輕人都要聽他就各種熱點問題發表看法,所以他也決定順應粉絲們的要求,專門給大家做一本雜志,講一講他對世界上發生的種種事情的看法。這個雜志里的文章合起來是很厚的,到現在中文版都沒有譯全。

胡桑:全集也不全嗎?

糜緒洋:河北教育出版社兩卷版的《作家日記》,加起來1200頁,但我算了一下,其實只翻譯了2/3的篇目。當時陀翁真的是對什么事情都要發表意見,這也導致了現在對《作家日記》里的內容有很多爭議。我們知道,陀思妥耶夫斯基到了晚年越來越傾向于保守主義后,《作家日記》里有非常多沙文主義、反猶主義、反對西方的觀點,現在都被拿出來當靶子。其實,《作家日記》里包羅萬象,有時政評論,也有這本書里面收錄的一些回憶錄、街頭奇遇以及由此而發的隨想;他也在《作家日記》里發了幾篇中短篇小說,比如很著名的《溫順的女人》就來自這里;還有比如《獄中家書》里收錄的“普希金演講”,這算是他后期思想的綱領性文件,里面都是他對俄羅斯民族使命的看法等等。所以,《作家日記》其實是挺包羅萬象的,但是你真的要全部看下來,還是挺累的,因為實在太多了。19世紀的俄羅斯嚴肅文學期刊,每個月都要出很厚一本,如果你一個人要撐起一本雜志,任務還是挺艱巨的。

另外,他有一點把《作家日記》當作一個(用俄羅斯的學術術語說)“創作實驗室”的感覺。我們可以讀到很多后來他會寫進《卡拉馬佐夫兄弟》里的原始材料。陀思妥耶夫斯基是個非常關心時事的人,每天都要看報紙,尤其愛看社會新聞,他特別關注法院審判,他會在《作家日記》里花很多篇幅評論當時具體的司法判例。這些案例有一些后來就寫到了《卡拉馬佐夫兄弟》里去。

胡桑:我有一種感覺,他好像不怎么把自己所謂的非虛構寫作真的當非虛構,他經常模糊兩個文體的界限。

糜緒洋:對,有時候即使是真的事情,他可能在《作家日記》里也把它處理得好像是在跟一個人吵架。他有時候想表達很有爭議性的觀點,但當他寫成那種對話形式之后,好像味道就沒那么沖了,因為他總會塑造一個人物來駁斥那種觀點。他的小說里也是這樣,人物都在對話,互相駁斥、搏斗。

胡桑:我很好奇,他著作的手稿都在嗎?

糜緒洋:有些有,有些就缺很多。像《卡拉馬佐夫兄弟》的手稿就很不全,很重要的一部分在俄國內戰中遺失了。而像《死屋手記》則幾乎一點沒有。但有的作品就非常全,比如《白癡》《群魔》的手稿,在很大程度上可以幫助研究者確定整個小說的創作過程。

胡桑:在這本書里面就收了十篇來自《作家日記》的文章,讀起來其實沒有你說的那么復雜,可能還是出于刁老師他自己的個人趣味,他挑了幾篇比較平衡的、觀點也不是特別激烈的,但是對話性很強,好幾篇都是兩個人在說話。

糜緒洋:是他在溫泉療養地碰到一個怪人跟他對話,說一些似是而非,違逆常識,但似乎也不是完全沒道理的觀點。

胡桑:由于是一種對話體,你看不到他明確的態度和結論,他把問題弄得很敞開。

糜緒洋:包括他的小說也是這樣的,以至于許多對他的體系了解不深的讀者,許多時候甚至都不知道到底哪個人物說出的話體現的是作者本人的觀點。

胡桑:他的寫作就是把人徹底敞開了。我讀的時候覺得,他可能在某種意義上還是我們當代作家,就是還有一種當代性在里面,他會討論我們當代人如何面對當代這種所謂的分裂狀態。其實我們在漢語中提到精神分裂,讓人覺得是一種貶義詞,我在幾年前也會這么去看,覺得精神分裂是需要治療的,需要讓它療愈,讓他變成正常人活在這個世界上。這兩年我越來越改變這個態度,或者越來越能接納陀思妥耶夫斯基在寫作中所設置的那種精神分裂狀態。我覺得這個狀態是要去承認的,或者說是要與它共處的,這就是我們當代人。我們當代人多多少少都有精神分裂狀態,但是你如果一定要去克服它,可能更痛苦,因為它不能克服,它就是我們自身的屬性。如果一定要克服它,就是跟自身不斷作對,就很難受,承認它可能是我們目前的一種方案。

《作家日記》里面的觀點太多了,我還看到了一篇他評價托爾斯泰的。這兩個人之間不是后人把他們拉在一起的,他自己也關注到了,他有一篇文章專門評價了托爾斯泰的《安娜·卡列尼娜》,他要在安娜這個人物身上發現托爾斯泰寫作的積極的一面或者是美好的一面,但是他也發現托爾斯泰的人物有一個問題:不承認自己的精神分裂。托爾斯泰最后讓安娜自殺了,為什么?她無法跟自己的精神分裂共處,必須要通過自殺來消滅她的精神分裂狀態。但是陀翁的人物不一樣,每個人都在跟自己的狀態共處。我覺得梅什金是很典型的,他從始至終沒有想過要克服他身上的白癡狀態。如果讓托爾斯泰寫的話,這種白癡狀態一定要來個終結。如果不終結的話,就不能體現出托爾斯泰那種向善的或者非常積極的價值觀。但是我們也不能說陀思妥耶夫斯基的價值觀是消極的,我覺得他的價值觀是開放的或者是更當代的,當代人就是承認身上的那些時代的問題。在《作家日記》中他也說過,這個時代非常有活力,非常生動,但是同時它是病態的。活力和病態是共存的,就像我們每個人身上這兩種東西也是共存的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司