- +1

歐盟洗綠新規重擊“碳抵消”,哪些產業迎利好?

圖片來源:Pixabay

摘要:

歐盟的防洗綠新規出臺后,“碳中和”產品變成了一個悖論,自愿碳市場再遭一記重擊。不過對于另一些企業來說,卻可能是個好機會。

撰文 | Yinyin

編輯 | Tang

→這是《環球零碳》的第949篇原創

歐盟防洗綠法規的一只靴子落了地,重重砸在了碳信用供應方和消費品企業的心上。

在2024年1月17日,歐洲議會以593票贊成、21票反對和14票棄權的壓倒性結果通過了《賦能消費者以實現綠色轉型》。

來源:EU Parliament

這項法令中備受關注和引發廣泛討論的一點在于,它禁止企業做出“基于碳排放抵消機制,聲稱產品在溫室氣體排放方面具有中和的、減少的或積極的環境影響”的聲明。

換句話說,歐盟禁止了“碳中和”產品以碳抵消的方式實現,以后在歐盟市場上出售的產品,不能輕易打“碳中和”或“零碳”的標簽。

用歐盟自己的話來說,這項法令是為了保護消費者免受誤導性營銷行為的影響,并杜絕企業的“洗綠”行為。

“碳抵消”指的是企業通過自愿碳市場(VCM)購買碳信用,為重新造林等碳減排、碳吸收項目提供資金,從而抵消企業自身的碳排放。

對于企業來說,完成一款“碳中和”產品一般包括四部:首先是碳盤查,其次盡可能做到碳減排,無法減排的那部分碳排再進行碳抵消,最后拿到“碳中和”認證。

“碳抵消”是直接包含在“碳中和”方法論里的——因為任何產品和服務都不是無中生有的,生產過程中只要牽扯到需要能量,那就可能會有碳排放。沒有任何產品可以做到真“零碳”,那是向虛空伸手的魔法。

因此會有企業選擇購買碳信用抵消產品生產的碳排,在共同受益的情況下提供額外價值。

但歐盟的政策顯然直接砍掉了B2C商品或服務實現“碳中和”的后半截路徑。

“碳中和產品”也因此變成了一個悖論:實現“碳中和”,就需要碳抵消,而使用碳抵消達成的“碳中和”,在歐盟看來就是洗綠,是違反消費者保護法的。

不過,從相對積極的角度來看,歐盟此舉也不是否定企業對“碳中和”所做的努力,而是在規范說法的同時鼓勵企業通過減排、減碳措施來實現碳中和。

雖然碳抵消市場會受到打擊,但對綠色電力、節能減排技術提供方和產品碳管理服務商來說,是巨大利好。

01--“碳中和”不能再當概念炒作

歐盟為這項防洗綠法令的合理性提供了不少數據支撐。

比如英國Trajectory和Fleet Street最近進行的一項調查發現,普通公眾對“凈零”、“綠色”和“可持續性”等術語的理解有限。

而根據非營利組織歐洲環境辦公室數據,目前歐盟市場上75%的產品都隱含或明確標有環保聲明,但其中53%的綠色聲明提供了模糊、誤導性或毫無根據的信息,而40%沒有支持證據。

由于“缺少證明”這個現象,甚至有保險公司針對“購買碳信用但無法拿到相應證明”的情況提供保險服務,上個月底剛融到1千多萬美元融資。

防洗綠法令落地后, CMW 全球碳市場政策專家林賽·奧蒂斯 (Lindsay Otis) 高興地表示,“這項協議是朝著更誠實的商業行為和更知情的歐洲消費者邁出的一大步。歐盟在打擊洗綠方面發揮了帶頭作用。”

但“碳中和”產品供應商和碳信用供應商估計怎么也高興不起來。

實事求是地說,市面上的“碳中和”產品確實可能存在渾水摸魚的情況,比如生產過程中沒有進行任何節能減排的升級,只是粗略估算地碳排放之后直接進行相應數量的碳信用購入來抵消,就能拿到“碳中和”認證,這種情況不在少數。

這項法令確實在企業進行宣傳地時候起到了一定地規范作用——沒有做任何努力僅僅靠花錢來買“碳中和”,就不能拿來炒作。

但對于一些原本就對“碳中和”有追求的企業(假設有),卻少了一種追求企業和環境的“共同利益”的方式。

由于產品不可能完全實現“碳中和”,想要達成凈零碳,公司通常都會尋求購買能夠產生最大可持續影響的碳信用額度。

“共同受益”可以提供額外的價值,同時應對更廣泛的氣候挑戰。這也是自愿碳市場或者碳信用存在的部分意義所在。

但歐盟認為企業的這種間接努力和成本投入不值得消費者為此買單。換句話說,歐盟和環境組織的立場就是不希望任何品牌在綠色浪潮中吃“碳中和”紅利。

雖說歐盟也在法令中指出,允許企業以沒有誤導性的方式,宣傳碳信用項目投資(也就是說,你不能說自己實現了“碳中和”,但你可以說你投資了碳匯)。

但對于企業來說,我做了額外的努力花了額外的錢,卻不能有目的地進行宣傳,那我為啥還要投資碳信用呢。

而這種情況帶來的直接影響就是企業參與自愿碳市場的積極性被打擊。

02--碳抵消市場又遭重創

或許碳抵消市場確實還存在著很多待規范的問題,但歐盟似乎等不及了,直接say no。

曾幾何時,疫情期間自愿碳市場的交易額從2020年的5.2億美元躍升至2021年的20億美元。

來源:Ecosystem Marketplace

但在這之后,2022年市場交易量較前一年下降超過50%,2023年的交易量同比也進一步減小。去年,自愿碳市場中碳信用的價格更是一路暴跌,合同價格創下新低。

來源:CarbonCredits

自愿碳市場誠信倡議(VCMI)的執行董事馬克·肯伯(Mark Kenber)表示,過去一年媒體嚴厲的批評和針對使用碳信用供應商提起的訴訟,“顯然對市場產生了冷卻作用”。

“碳信用的價格一直保持在相當低的水平,發行量和退役量充其量是持亞,在某些情況下甚至會下降。我們知道,許多公司,無論是將購買碳信用額作為其戰略的一部分還是正在考慮購買碳信用額,都在猶豫。”

而歐盟最新的防洗綠法令,顯然進一步削弱了自愿碳市場的機制,“共同受益”和增加正的外部性的模式也可能會被打擊。

肯伯表示,他對媒體、企業和投資者認為“所有項目都是垃圾”感到沮喪。“我們將會沒有資金用于流向發展中國家數十億噸的碳減排和清除機會”。

誠然,碳信用存在問題,但由于這些問題“世界就應該放棄利用碳市場為可持續項目提供資金”的結論也或許也并不那么正確。

政府間氣候變化專委會在2022年就表示,“碳抵消”對于一些難以減排行業的排放是實現凈零排放不可避免地一部分。

根據Ecosystem Marketplace的估計,到2030年,阻止森林砍伐預計每年將花費1300億美元,并且需要采取多種政策、財政和市場激勵措施來阻止森林砍伐。

而目前的資金已經不足,如果森林保護舉措能夠證明環境和社會完整性,那么碳市場可以成為保護森林和減緩氣候變化解決方案的一部分。

03--利好綠電和產品碳管理發展?

《環球零碳》就歐盟新規特地采訪了國內頂尖“產品碳足跡”專家團隊,該團隊曾參與國際電池行業環境產品聲明(EPD)平臺的搭建和國內多款“碳中和”產品的打造。

其中一位研究員對《環球零碳》表示:我們覺得未來做碳中和產品的客戶會更理性,客戶會更加關注產品實際減排,那他們就需要更了解自己產品的全生命周期碳足跡,計算、分析,找到熱點,制定減排策略,比如說綠電綠證、節能增效。

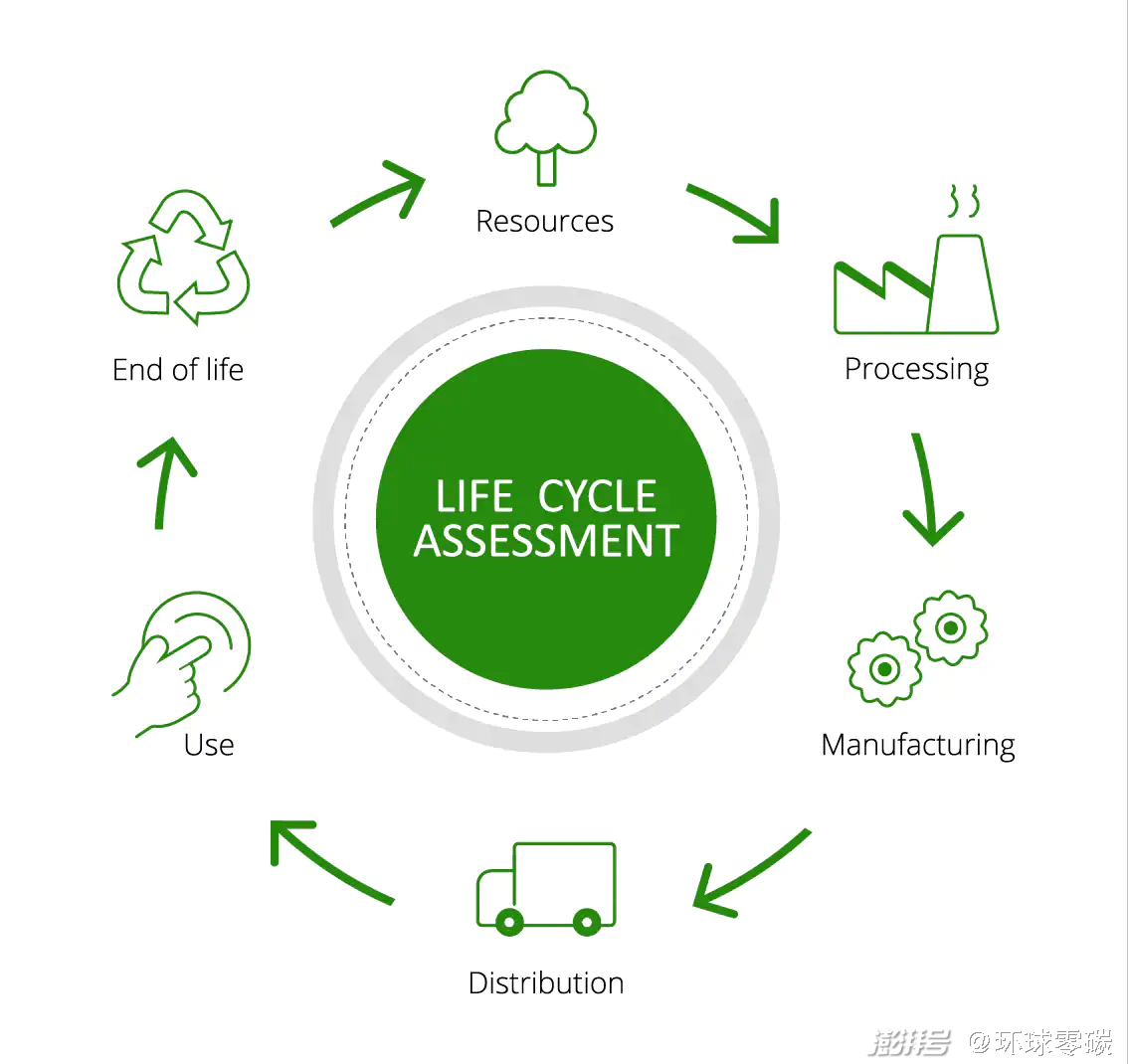

全生命周期碳足跡(LCA)指的是一個產品從搖籃到周期的所有碳排放。

按照全生命周期的理念,在產品設計開發階段就應該系統考慮原材料獲取、生產制造、包裝運輸、使用維護和回收處理等各個環節對資源環境造成的影響,力求產品在全生命周期中最大限度降低資源消耗。

來源:Deloitte

如果不能再用碳抵消實現產品或服務“碳中和”,那么還有心做可持續的品牌只能把重點重新放到碳減排上。比如多使用綠色電力,材料盡可能循環使用,生產過程中能效的提高等。

在碳排放的測算中,使用綠電、甚至是綠證都算作企業在節能減排方面所做的努力,不會被算作“碳抵消”。

而討論中國企業要不要做“碳中和”產品,一方面是在討論中國企業還會不會再買碳信用額度來進行碳抵消,另一方面也是在討論企業還要不要為節能減碳做出努力——答案當然是要。

因此筆者認為歐盟此舉對中國的自愿碳市場影響不大,畢竟歐盟是歐盟,中國是中國。何況對于中國來說,在購買減排量進行碳抵消的市場份額中,用于中和B2C產品或服務碳排放來打造“碳中和”產品的這種用途目前還不占多少。

此外,也沒人能說通過碳抵消來實現“碳中和”產品的嘗試就是錯的,至少這些企業和品牌做到了把這個概念推而廣之。前進的道路總需要有勇于嘗試的人先來探索,而自愿碳市場更有其意義所在。

或許市面上的“碳中和”產品的說法會因為不再能用“碳抵消”來達成而減少,但不代表企業需要做的努力會減少。

歐盟新規對企業的積極啟發在于謹慎使用措辭,把所有減排落到實處,而不是直接通過碳抵消一筆勾銷。

《環球零碳》也與國內某潮玩巨頭的工作人員進行了了解,對方表示,“碳中和”玩偶應該還是會繼續做的。

-------

參考資料:

[1]https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20240111STO16722/stopping-greenwashing-how-the-eu-regulates-green-claims

[2]https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240112IPR16772/meps-adopt-new-law-banning-greenwashing-and-misleading-product-information

[3]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1692

[4]https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05412/eu-to-ban-greenwashing-and-improve-consumer-information-on-product-durability

[5]https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/010524-price-slump-in-2023-clouds-outlook-for-voluntary-carbon-market

[6]https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/redd-can-be-high-quality-heres-how/

[7]https://www.privateequityinternational.com/can-the-voluntary-carbon-market-ride-out-the-storm/

[8]https://beng.eng.br/pt/noticias/todays-vcm-explained-in-three-figures

[9]https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/thanks-sds-consumers-will-be-better-protected-against-greenwashing-and-early-obsolescence

[10]https://esgmena.com/eu-clamps-down-on-greenwashing-will-the-mena-follow/

[11]https://ecochain.com/blog/eu-law-will-ban-climate-neutral-claims-by-2026/

[12]https://www.edie.net/eu-parliament-signs-off-on-anti-greenwashing-legislation/

[13]https://sustainablefuturenews.com/policy-and-regulation/eu-greenlights-anti-greenwashing-directive/

[14]https://iigf.cufe.edu.cn/info/1012/6740.htm

免責聲明:

本文僅用于學術交流和傳播,不構成投資建議

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司