- +1

葦岸:梭羅說,文明改善了人類的房屋,但并沒有同時改善居住在房屋里的人

大寒(1月20日,十二月初四 戌時20時16分 氣溫2℃-9℃ 晴,葦岸 攝)

自 序[1]

文 /葦岸

古希臘詩人卡利馬科斯說:“一部大書是一大災難!”當我整理數年的心血之作,最后結一冊小集時,我想到了這句話。我心里說:“還好,我沒有成為一個‘大災難’的制造者。”

《胡蘿卜須》的作者,也說:“一個用得好的詞兒,比一本寫得壞的書強。”這樣的說法,給我印象都很深刻。幾年前,我在一篇短文中這樣寫過:就我個人來講,我更傾向散文文字的簡約、準確、生動、智性;我崇尚以最少的文字,寫最大的文章。

還是古希臘,哲學家畢達哥拉斯以奧林匹克運動會為喻,將全部社會成員分為三類人:最低層是做買賣交易的,其次是參加競賽的,最后是旁觀者。“旁觀者”即是哲學家和詩人的本義。后來,在另一本美國學者著的小書《世界名詩人傳》中,我又看到了類似的意思。這里作者將“旁觀者”更恰當地稱為“觀察者”。“觀察者”就是闡明世界精神,宣揚新的真理的人。與往世比較,看看當代,到處都是“做買賣交易的”和“參加競賽的”,沒有什么比“觀察者”更少。

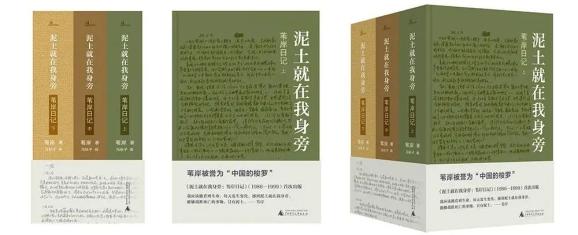

《泥土就在我身旁:葦岸日記》(上中下)書籍展示

“人皆可以為堯舜”,這是我們的一句古話。時代變了,現代人放棄了這種難為自己的努力。消遣與放縱,已成為一種時尚。連我們的曾被譽為“人類靈魂的工程師”的作家,也已染上以調侃為榮,以俗人自詡的市井習氣。仿佛世界走到今天,一切關于人的改善的努力,都已徒勞無益。

在西方思想家那里,有一種說法:只有那些生活在一七八九年以前的人,才能體會出生活的美滿和人的完整性。我覺得新時期以來的一二十年間,在精神的意義上,中國再現了西方幾個世紀的進程。現在,我們已經在“一七八九年”之后了。這是一個被剝奪了精神的時代,一個不需要品德、良心和理想的時代,一個人變得更聰明而不是美好的時代。仿佛一夜之間,天下只剩下了金錢。對積累財富落伍的恐懼,對物質享受不盡的傾心,使生命變成了一種純粹的功能,一切追求都僅止于肉體。

未曾消失的葦岸·紀念

林賢治、王家新、林莽等 著;馮秋子 編

出版社: 廣西師范大學出版社

出版時間: 2019-05

梭羅說,文明改善了人類的房屋,但并沒有同時改善居住在房屋里的人。我相信這一點。對于人類這一整體的改善,我也許不再抱有信心。但明天并不是世界末日,每一代都是重新開始的,就個體來說,都是可能趨于完善和完美的。我很喜歡泰戈爾這樣兩句話:“每一個孩子生出時所帶的神示說:上帝對于人尚未灰心失望呢。”“上帝等待著人在智慧中重新獲得童年。”在這個世界上,我覺得真正的作家或藝術家,應是通過其作品,有助于世人走向“堯舜”或回到“童年”的人。

一九九四年十月

注釋:

[1]《大地上的事情·自序》,中國對外翻譯出版公司出版,一九九五年四月。——編者注

(本文選自《大地上的事情》,葦岸 著,馮秋子 編,廣西師范大學出版社·純粹Pura,2020年10月)

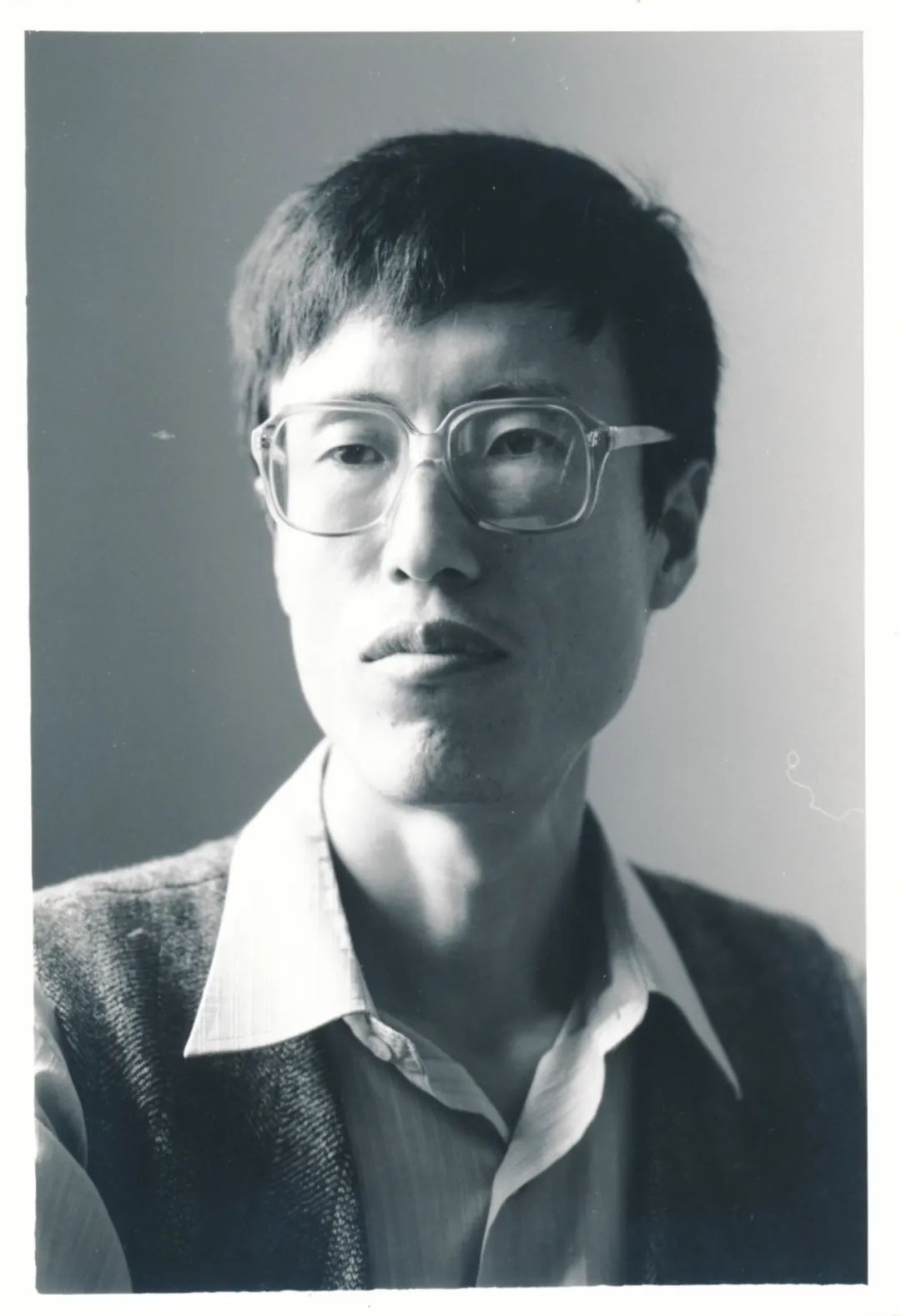

葦岸(1995年9月14日,宮蘇藝 攝)

深度閱讀

文學,是他心里捧出的陽光

文 /馮秋子

葦岸的日記,從一九八六年一月一日記起,至一九九九年四月六日入院接受治療止。總量近八十萬字。

每逢新年伊始,他像蓄養日久的土地,悄默聲息而有底力。

“日記屬于個人生活。每天能寫下有意義的日記,非需要一種特殊的毅力。我沒有完整無缺,無須后補地寫過一年的日記。但我還是想寫日記……沒有日記的生活是一種無痕的、快速的生活,似乎喪失了意義……過去日記的停頓往往也由于寫作。”(一九九三年一月一日)

在散文里記述道:“托爾斯泰主張每個人都應該寫日記。他認為這有助于進步,有助于發展思維,就像做體操可以使我們肌肉發達一樣。他常隨身帶著一個小本,隨時記些什么,再把記下的東西加以發展和修改,寫進日記。”(《作家生涯·作家寫日記》)

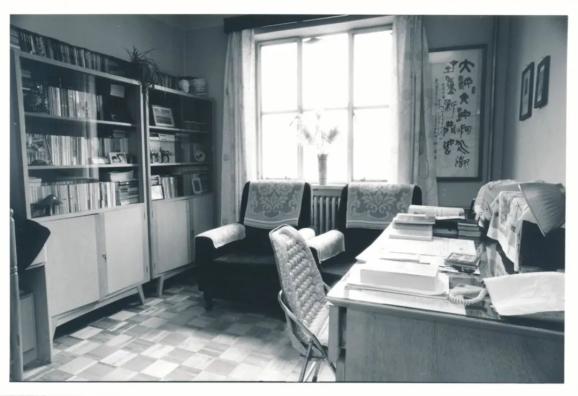

葦岸的書齋(1995年9月14日,宮蘇藝 攝)

寫日記不是件容易的事。寫幾天、幾個月可以,記述十三年,從將滿二十六歲,寫到三十九歲,生命最后的時間,直至握不住筆、寫不了字,口述亦難以為繼截止,便不容易。葦岸后半生經歷的這一歷史時段,正值中國極為重要的撥亂反正、彌合心力、推進改革開放,思想、觀念、意識和政治、經濟、文化等諸領域競相呈示。從長期故步自封、閉關鎖國的形制中松綁,掙脫出手腳和心智,擁抱世界,試著適應并正視人類文明進程的真實形勢、生存的物質和精神需求與現實處境的殘酷距離及其責任所系。作為哲學專業出身的一名青年教師,葦岸在本職工作以外,命運使然走上文學之路,又在教學實踐以外,有了哲學、文學和大的文化視角去選擇進行人文意義上的另一種社會實踐。這一刻骨銘心的繼續成長閱歷,伴隨了靈魂深處的認知與現實生態的艱辛博弈與抗爭。就日記看,葦岸自覺地把自然科學、人文科學與社會實踐結合起來,把人文精神與文學承載的可能和書寫者氣質、方式影響下的思想格局的探索融為一體,把認識世界、助力文明生態作為自己的責任。那些掘進的、嘗試辨識前路的孜孜努力,在日記中留下了深刻印記。客觀上,他的日記因為外部世界與內心世界縱橫交錯,多層面展開,更多的發現,更多的從容或者沉重,兼有理性、有真性情,伸展出來日常中的人不平凡的日子,打開了一個真實的人的精誠世界。

不少日記,側重葦岸不斷加深的對于大地道德信念的敘述。來自土地或大或小、土地上的人或重或輕的信息,連同他們和賴以生存的土地間的深重關系,是否良性進行或者惡性發展;所經見的國事、家事及世界大小事,于尋常中探求和發現事物不尋常的存在,盡在其關注的視界。而葦岸只是他們中的個體之一,恰好他鮮有遮掩和阻礙,眼光和思維超前,思慮過往、憂患將后,有勇氣與頑劣發生碰撞,不回避內心的矛盾沖突,每日與時間競力,踏實地做他中愿的工作,教學、閱讀、思考、寫作、記錄,持之以恒地關切萬物平等和社會正義,執守信念并付諸行動。日記記錄的生命議題,人文精神和自然生態,思想與情感,走向未知路上的大地倫理與道德所面臨的考驗和挑戰,深化的理性認知,水到渠成地建立起來,成為葦岸短暫一生傾力踐行和恪守的實證。

從葦岸日記,讀者會了解,他對文學藝術執念就里,誠實、深究的職業精神,投入時的單純情狀,有時候可能顯得拘謹、拙笨,甚至固執,但無可動搖其閱讀的自覺,思維始終在科學、理性的向度里。日記側重記錄了閱讀這一莊重的勞作,也像是內心聲息的落地種植。他的不少散文隨筆,是由日記深化而成的,日記里許多內容,是他再創作的重要素材。雖然日常生活中純粹個人性事務,如他所言,一般不記入日記,而選擇存留內心,不過仍能從日記看到葦岸的思想、情感過程中一些生動、幽默,甚或真實到疼痛的跡象。準確、柔韌的文字的力量,一直穿行日記中,一日復一年,年年歲歲期間,眼睛和心靈,從疲倦的體力和腦力勞動中得以擦亮,修整、完善和越升。葦岸認為,日記雖是“自然性的筆記,但它們還不是作品意義上的文字”(一九九八年十月二十四日)。但他的不少日記,簡潔、完整、成熟,確可視作“作品意義上的文字”。這套葦岸的文集,作品集《大地上的事情》(增訂版)、日記《泥土就在我身旁》(上、中、下),還有二〇一九年五月十九日葦岸逝世二十周年紀念日先行出版的紀念集《未曾消失的葦岸:紀念》,不少內容對應著讀,可切近感受葦岸創作的樣貌、格調、精神質性,他在普遍意義上的行跡和不同于他人的特立獨行之處。

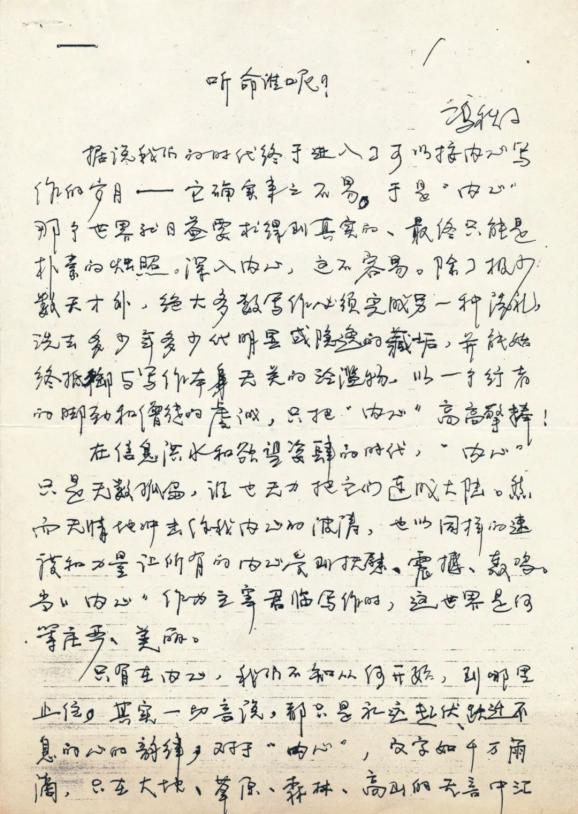

1995年5月6日,葦岸給宮蘇藝的信中所附的馮秋子的文章第一頁

日記這一精神和心理的梳理活動,符合葦岸內向、持重,寬厚、慈悲,勤勉、嚴謹,不畏艱險、不拒面對的性格特質。即便不堪回首,有時一場比較大的動靜,也許是以更深的痛楚摧折人心、使靈魂不得安寧為代價的,他仍舊選擇迎著過去,直面相對。當然也有,他帶著個人的局限出發。撇開這一點,通過日記操練記錄的重要性在于,他總能看見事物之所以上升和不可避免下降的實際緣由,總能超越個人去意識社會的潛在危機,思人所不常思、想人所不常想的遠處和原處。總是準備著把自己放進去,如果需要作為犧牲以告警示的話,總能站出來、走上前去,或者遞給需要的人一雙速疾的手……他在那里。在接近農田的地方,用筆耕種。如果文學是葦岸思想和藝術的表達方式,日記便是他第一時間記錄將有可能發生的表達。日記,是渡載葦岸穿過黑夜走向明天的光亮,文學是他從心里捧出來的陽光。

葦岸寫給朋友們的信件,與他的日記均屬私性范圍的文字,依照出版社意見,以附錄形式收入。待征集到更多葦岸的書信,再行結集單獨出版。

感謝葦岸,使讀者有幸看到他埋藏的心血之作,有機會感受日記中埋藏的葦岸文學寫作的開闊時空和未可估量的藝術張力。如果再有五年、十年……那些繼續埋藏下去的東西,和他自身不斷醞釀深化的結實支撐,又會帶給人們多少分量珍重的作品?好在讀者的檢閱,也是葦岸精神上繼續成長,與讀者一起向好完成的新的機遇。

葦岸的日記,為重做其生平及創作年表,提供了不少有價值的信息。

得以結集出版葦岸日記,感念的人和事有很多。林賢治先生始終關注葦岸日記的編輯、出版進展,以為除散文隨筆寫作以外,日記是葦岸去世以后最大限度的思想和藝術體認與深在的文字,有必要在出版條件成熟時單獨成書出版,對我的整理、編輯工作也常給予鼓勵,給出專業意見和建議。在此之前,為紀念葦岸逝世十周年,他力促花城出版社出版,約我主編葦岸散文集《最后的浪漫主義者》(書名得自林賢治先生)一書,并建議收入我曾在主持《特區文學》散文隨筆專欄時,整理、編輯推出的五輯葦岸日記計五萬余字,作為該書其中一輯,這是葦岸日記首次部分納入書籍與讀者見面。林莽先生也一直關心著葦岸日記的編輯、出版事項。尤其二〇二〇年艱難的舊歷年前后、諸事纏身、令人操碎心的境況里,仍騰出精力,閱讀葦岸日記中部分涉及詩歌界人事的清樣內容,給出中肯意見。經林莽先生過目、把握,我踏實許多。真誠地感謝林賢治先生和林莽先生及其他作家、詩人朋友給予的鼓勵,感謝廣西師范大學出版社始終如一的支持,感謝傾力統籌、策劃,落實各個環節出版事宜的多馬先生,感謝認真負責的編輯多加女士,他們為做好葦岸文集重要組成部分的日記《葦岸日記:泥土就在我身旁》(上中下),發揮了積極作用。

葦岸與馮秋子及朋友到北京第三福利院看詩人食指(中:食指,右二:葦岸,右一:寧肯,左二:馮秋子,左一:宮蘇藝,1998年7月27日)

葦岸妹妹馬建秀,協助完成了許多無可替代的工作。葦岸去世兩年多以后,建秀拎著幾只沉重的提袋,把葦岸多本日記原件,包括他生前留存的一些書信抄件、作品原訂稿等,從昌平帶到我家。建秀和家人希望知道,這些日記等遺存有無價值,該如何處置是為合適,希望我能夠幫助整理、編輯并料理葦岸遺留的文字。建秀講,需要她做什么隨時告訴她。作為與葦岸相互尊重,并能理解和信任的朋友,他生前曾對其編訂的散文集《太陽升起以后》的出版對林莽、我和寧肯分別有過囑托。葦岸身后,妹妹建秀整理葦岸故居遺物,發現了多本葦岸的日記及其他文字,她和我多次通話或寫郵件進行交流,提出了鄭重意愿。信任的分量我明白。至于葦岸的原稿,是珍貴的史料,由家人經手并妥善收藏,是最穩妥的。我接受了葦岸家人的重托。生前,葦岸是朋友,逝后,朋友能夠安妥,他的創作能夠持重本有的面貌、能夠安置于應在的地方,如他生前那樣給予社會更多人以積極元素,似為義不容辭之事。自然地,將葦岸的事情,當作自己的事情去做,方可能做好。其實自己的事,倒沒有非要怎樣,日常中面臨諸多事務時,主動選擇推后或放下的常是自己的事。我讓建秀把葦岸遺作原件,全部帶回保存,待建秀這邊把尚未錄入的遺作分別錄入電腦,能核校一遍原稿更好,發我電子版。什么地方需要求證原稿,需要建秀協助翻找其他相關資料等,我會聯系她。我們談了許多整理遺作可能涉及的內容方面、技術方面的問題,如何面對大的原則或情理中的細節,或者雖小卻是原則的問題。還有,需要家人給出的認識方面的支持,比如更加開放的姿態和心理準備,包容更寬泛的事物,理解葦岸,既是家人,又需放歸葦岸于文學、藝術和文化范疇。他同時屬于社會、屬于歷史,故此,保留盡可能完整的面貌,歷史地看待和把握,意義重要,責任在茲。與建秀的協作有序進行。我理解,并要求自己,盡最大可能保持日記原貌。歷史地去考察、現實地去比較,準確地理解和把握葦岸,鑒識他的文存對于今日中國文學、藝術、思想、精神建設的積極意義。若需取舍,須有十足的理由,即使是沒有商量余地的內容,也須慎而又慎。總之,去爭取最大空間,保存其價值所系。最終呈現出來的東西,葦岸能夠放心、踏實、安寧,能夠釋疑豁義而長眠。葦岸生前對自己要求比較苛刻,行文做事極盡完美。那么,整理、編輯乃至出版這一部分離著本人最切近、最深重的文存,也要盡力使他滿意。“從他的角度看,會怎樣?”是我常想的一個尺度。至于出版的現實要求,不得不做“切割手術”的話,盡可能整著取下,不斷章取義,不改變原意和原本用語,除非是原稿有遺漏、出現筆誤或錯誤,予以修訂、校正,按出版的技術規范要求,嚴格考證、核實、校正。

時間的顏色

作者:馮秋子 著

出版社:廣西師范大學出版社·純粹Pura

出版時間:2022-01

接下這一重托時,我在報社工作,一面做記者、編輯出報,寫作、照顧小孩、操持家務,做現代舞蹈劇場編創和舞蹈員,一面插著空逐年閱讀、核證、整理和編輯葦岸日記。日記的量,直至此次結集出版,拿到全部錄入的日記,我承認自己驚到了。從日漸成熟的詩歌創作,轉入命運所歸的散文寫作,這一重要轉折,在開始寫日記,到生命竭盡全力不治前夕,十三年,寫下和生命,和文學藝術、哲學思想,和生活與創造休戚相關的近八十萬字日記。確定將由廣西師范大學出版社出版葦岸全集(共三種、五部作品)后,有兩年時間,每一種作品,從頭展開,進入長跑的沖刺階段,當然是在本職工作之余,停下個人創作專心事之。而建秀在此過程,幫了需要她、只有她能夠幫到的忙。這是我心存感念的。我們的協作積極、有效,順利、愉快,盡管有時候比較艱苦,但從未因個人意識沒到、心沒到、手沒到而將就、湊合、放任或是延誤,可以說,反復地下力氣,成為常態。我深感,建秀作為葦岸的胞妹,包括葦岸的其他家人,父母、兄長、弟弟和侄輩,與葦岸有一致的大氣、通達、涵養,確實印象深刻。有時候我身心疲倦,下班以后連軸干到不得不趕末班地鐵回家,而到家已過午夜(試過下班回家去做,竟至瞌睡沒辦法工作)。除了周末和出差在外,天天如此、月月如此,積重難返地累到想要緩口氣,但始終保持尊重去工作,未敢懈怠。我也從中體味到很多遠遠高出個體勞動本身、更值得珍重的價值和意義。在這個世界上,總有超出利害的存在,是像生命一樣重要的。按照能夠有的理解和尊重,去做理解和尊重的事情,然后把理解和尊重的東西不走樣地給到更多的人。有價值的東西,應該回歸于大眾,回歸這個身在其中、需要人人努力建設的世界。但是由于個人能力、精力所限,可能帶給書籍一些缺憾,在此表示歉意和修繕的誠意,懇望葦岸的親朋和讀者朋友批評指正,以期再版時予以彌補。

像這一類話,在葦岸日記里出現過多次:“我用什么來迎接這新的一年的開端呢?”(一九九六年一月一日)

勤于閱讀、觀察、發現、思考、體驗和實地創造的葦岸,生命告一段落了。其日記正是他對熱愛生活、熱愛美好事物,忠實于內心,向往有尊嚴地活著,不僅有益個人也能有益他者的人,給予的實在協助和鼓勵。他認真地生活過,極盡全力保存了一個躁動的、充滿活力的時代,保存了它的人心和所向。他的生命魔力通過日記穿行至今,搏動不息。

馮秋子

二0二0年三月二十日

葦岸像(羅雪村 繪)

(本文選自《泥土就在我身旁:葦岸日記》<上中下>,葦岸 著,馮秋子 編,廣西師范大學出版社·純粹Pura,2020年12月)

大地上的事情(增訂版)

作者: 葦岸;馮秋子 主編

出版社: 廣西師范大學出版社

出版時間: 2020-10

葦岸代表作《大地上的事情》增訂版,首次完整收錄葦岸作品,內含手稿實拍及創作年表等珍貴資料。葦岸作品被選入多種語文教材,被譽為“中國的梭羅”。

全書分七輯,涵蓋了葦岸生平所作的散文、詩歌、譯作、書信等,包括其代表作《大地上的事情》、完整版《一九九八 廿四節氣》、《去看白樺林》、《秋天的大地》、《美麗的嘉蔭》、《放蜂人》等,還包括葦岸生平及創作年表、作品的后續傳播等。書中葦岸為我們描繪了他眼中的一個廣闊、安靜、原始、自然的世界,既有葦岸對大自然的熱愛也有他對友人的關切,既有他對文字的執著又有他對哲學地思考與探索……

泥土就在我身旁:葦岸日記(上中下)

作者: 葦岸;馮秋子 主編

出版社: 廣西師范大學出版社

出版時間: 2020-12

葦岸《大地上的事情》之后,《葦岸日記:泥土就在我身旁》(1986—1999),由葦岸妹妹馬建秀集錄、著名作家馮秋子整理編輯,14年日記歷經20年編輯整理首次面世,展示“大地之子”葦岸的思想精髓及其寫作背景。葦岸日記從1986年1月1日記至1999年4月6日入院接受治療止。1年為1輯,三冊日記共14輯,總量近80萬字,加上附錄《葦岸書信選》《葦岸生平及創作年表》《葦岸作品的后續傳播》等,全書共計90萬字。

葦岸自覺摒棄日常生活中純粹個人性事物,把自然科學、人文科學與社會實踐結合起來,把人文精神與文學承載的可能,以及書寫者氣質、方式影響下的思想格局的探索融為一體,把認識世界、助力文明生態作為自己的責任,那些掘進的、嘗試辨識前路的孜孜努力,在日記中留下了深刻印記。葦岸日記多有對于大地道德信念、切身體驗的自然與人文進程的敘述,及與作者交往的不同年代作家,他們的閱歷、觀念、創作狀況和個人意趣,所處時代影響下的文藝現象,親歷半個中國的旅行見聞,閱讀過的諸多社會科學、自然科學類著作。此外還有葦岸非常節制,但仍自然流露的對于出生地和對于親情的準確、生動描述,對于內心緊斂但是誠實的歡喜或沉重的表述。日記內容豐富,語言質樸,有理性、有真性情,伸展出來日常中的人不平凡的日子,打開了一個真實的人的世界,從中可以感受葦岸心智和精神的成長歷程,他在普遍意義上的行跡和不同于他人的特立獨行之處。

未曾消失的葦岸·紀念

林賢治、王家新、林莽等 著;馮秋子 編

出版社: 廣西師范大學出版社

出版時間: 2019-05

《未曾消失的葦岸·紀念》是紀念散文家葦岸的文集。葦岸是一個有獨特價值、思想深邃、影響廣泛的散文作家,一生關注大地上的事情和“大地道德”,將自然萬物融入創作,其風格嚴謹、克制、謙卑而充滿赤子深情,影響了活躍在當今文壇的很多作家、詩人,并且隨著時間的推進,其影響愈來愈深遠而廣泛,被文學界和思想界譽為“中國的梭羅”。

因為早逝,葦岸留下的作品并不多,但其人格力量和文字魅力,至今仍廣受好評與追念。該文集中,葦岸的家人、好友以及文學界、思想界同仁,從不同側面回憶和描述了葦岸的一生與創作,尤其是葦岸的性格特征與藝術追求,給人留下深刻印象。作為散文家的葦岸,在這個集子里得到了鮮活而豐富的展現。

美國散文家約翰·巴勒斯說,有的人把自己像種子似的播撒在土地上。葦岸便是這么一個人,一粒種子。他是“最后的浪漫主義者”和“大地上的圣徒”。

馮秋子,出生于內蒙古。作家,編輯,藝術家。出版《時間的顏色》《圣山下》《朝向流水》《塞上》《凍土的家園》等數十種散文集,獲冰心散文獎、在場主義散文提名獎、三毛散文獎等;散文作品獲《人民文學》年度獎、老舍散文獎、在場主義新銳散文獎、年度華文最佳散文獎、豐子愷散文獎,先后三次入選全國十佳優秀散文排行榜。獲中國作家出版集團首屆優秀編輯獎。多次參加國際藝術節、舞蹈節、戲劇節,與生活舞蹈工作室合作創作演出的《身體報告》,獲第25屆(2004年)蘇黎士ZKB國際戲劇節大獎。多次參加國內美術作品展。

葦岸,原名馬建國,一九六〇年一月生于北京昌平北小營村。一九七八年考入中國人民大學一分校哲學系,畢業后任教于北京昌平職業教育學校。一九八二年在《丑小鴨》發表第一首詩歌《秋分》,一九八八年開始寫作系列散文《大地上的事情》,成為“新生代散文”的代表性作品。一九九八年,為寫作《一九九八廿四節氣》,選擇居所附近農田一處固定地點,實地觀察、拍攝、記錄,進行廿四節氣的寫作。一九九九年在病中寫出最后一則《廿四節氣 谷雨》,五月十九日因肝癌醫治無效謝世,享年三十九歲。按照葦岸遺愿,親友將他的骨灰撒在故鄉北小營村的麥田、樹林和河水中。

葦岸生前出版散文集《大地上的事情》(中國對外翻譯出版公司,一九九五年四月);編選“當代中國六十年代出生代表性作家展示”十人集《蔚藍色天空的黃金· 散文卷》(中國對外翻譯出版公司,一九九五年十二月);在病榻上編就散文集《太陽升起以后》(中國工人出版社,二〇〇〇年五月)。其后有《上帝之子》(湖北美術出版社,二〇〇一年四月);《泥土就在我身旁:葦岸日記選》(《特區文學》雙月刊連載,二〇〇四年至二〇〇五年);《最后的浪漫主義者》(花城出版社,二〇〇九年十月);《大地上的事情》(廣西師范大學出版社,二〇一四年五月)。

原標題:《葦岸:梭羅說,文明改善了人類的房屋,但并沒有同時改善居住在房屋里的人 | 純粹讀書會》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司