- +1

作家和藝術家為何選擇在1922年匯聚,碰撞締造現代主義元年

1922年,被大詩人埃茲拉·龐德稱為新時代元年,或現代主義元年。這一年,詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》和T.S.艾略特的《荒原》面世;菲茨杰拉德選擇這一年作為其代表作《了不起的蓋茨比》的時空背景。這一年,希區柯克執導了他的第一部故事片;康定斯基和克利加入包豪斯;華特·迪士尼發行他的首部動畫短片;奧斯曼帝國崩坍;英國自由主義終結;路易斯·阿姆斯特朗從新奧爾良乘火車到達芝加哥,使爵士樂成為那個時代的最強音;好萊塢革新了功成名就的內涵……

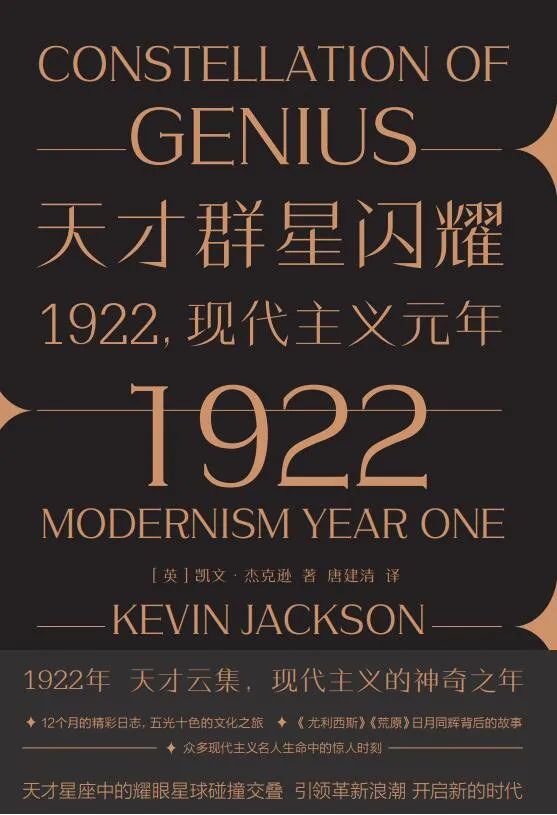

近日由南京大學出版社·守望者引進出版的《天才群星閃耀:1922,現代主義元年》,是對1922年的迷人記述。通過作家、藝術家、舞蹈家、設計師、電影制作人、人類學家、哲學家、劇作家、政治家和科學家的日志,本書揭開了許多現代主義名人之間鮮為人知的聯系。天才們的作品和生活在1922年的12個月里碰撞交疊,引起了一股革新浪潮,標記了一個新時代的開端。

《天才群星閃耀:1922,現代主義元年》

[英]凱文·杰克遜 / 著

唐建清 / 譯

南京大學出版社·守望者2024年1月版

許多初學現代文學的學生都注意到這樣一個非比尋常的事實:《尤利西斯》和《荒原》同屬一年,多少有些好奇這意味著什么。(我初次對《尤利西斯》產生好奇心是在十七歲那年,當時我正在倫敦金融城的一家銀行做一份無聊的暑期工作——正如我所知道的,艾略特寫詩時也一直在苦干——為了逃避到一個更生動的世界里去,晚上貪婪地吞食《尤利西斯》。)這僅僅是文學史上出現的一種巧合——塞萬提斯和莎士比亞死在同一天,諸如此類?或者,有某種歷史必然性起了作用?

當然,兩者都有可能。如果喬伊斯不是被一種迷信驅使,要在四十歲生日那天——1922年2月2日——出版他的大作,他很可能會屈服于拖延的老習慣,頻繁修改和擴充校樣,以及難免懈怠,那么《尤利西斯》就會被一拖再拖。如果艾略特沒有說服羅瑟米爾夫人(Lady Rothermere)為文學季刊《標準》(The Criterion)出資,以刊發他的長詩,那么其詩作在英國的出版也可能同樣被推遲。諸如此類。

即使承認了這一點,還有更多問題要考慮。參考書通常會告訴你,這兩部作品都表達了第一次世界大戰結束后的幻滅感和危機感,所表現的無形式和無政府狀態是舊人文主義價值觀徹底崩潰的征兆。因此,這些作品肯定會在1922年左右出現,因為它們是衡量1918年之后的世界的第一批重要著作——考慮到創作一部重要作品可能至少需要幾年時間。

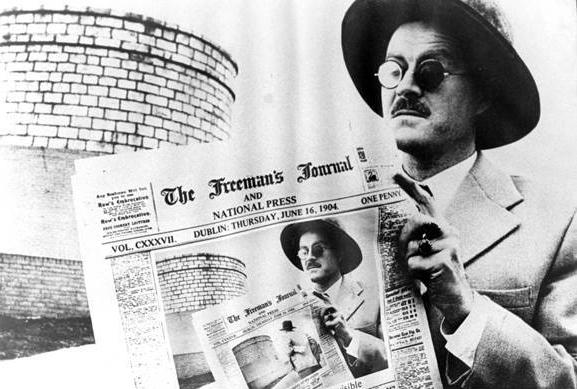

詹姆斯·喬伊斯

盡管絕不輕視戰爭對后續任何事件的影響是明智的,但作為這些作品在歷史上不可避免的理由,往往被夸大了。回想一下,艾略特和喬伊斯都沒有親身經歷過戰爭。盡管艾略特的家庭責任感促使他在美國參戰后嘗試加入美國軍隊,但他被判定不適合服兵役,只好繼續在銀行工作。喬伊斯是個和平主義者,也很少關注世界上正在發生的大事,除非影響到他的寫作或家庭。在此期間,他去了中立的瑞士,當得知歐洲正在爆發戰爭時,他喜歡表現出驚訝的樣子。《尤利西斯》和《荒原》都包含許多自傳性內容,而它們的作者都不是戰士。

再回想一下,這兩部作品最初的框架都是在戰前構思的,雖然作品初稿顯然是由更大的文化運動所塑造的(想起艾略特最喜歡的作家約翰·多恩,他曾說:沒有人是一座孤島),但要弄清楚它們是如何表達時代精神的,需要很高的智慧和技巧。例如,在他們成長的時代和文化背景下,體面的年輕人應該宣稱信奉基督教,但越來越多聰明、獨立的人發現自己不可能發出那樣的宣言。

喬伊斯和艾略特都從信奉轉變為懷疑——他們都對中世紀的哲學和神學有非常深入的了解,崇敬但丁,研究教父神學——但他們處理和表達危機的方式截然不同。喬伊斯公然拋棄了他的天主教信仰(用心良苦的天主教批評家們有時試圖重新奪回他),盡管他對圣托馬斯·阿奎那保持了畢生的興趣;艾略特經歷了多年的苦惱,被佛教教義深深吸引,最終成為英國國教的一員。《尤利西斯》記錄了一個人遠離信仰的成長;《荒原》則表現了一種強烈而痛苦的救贖渴望。

但是,如果喬伊斯和艾略特這樣的種子落在貧瘠的土地上,我們可能永遠不會聽人說起他們。全世界,或者說一小部分重要的人,已經準備好閱讀這樣的書了。就在幾年前,艾略特發表的幾首詩被廣泛認為是胡言亂語——正如伊夫林·沃的父親所說,那是一個酒徒的胡言亂語。1922年,有很多年長的文人堅持認為《荒原》要么是騙人的,要么是瘋癲的;當然,他們的蔑視使聰明年輕的叛逆者覺得這首詩更加迷人。英國詩人休·賽克斯·戴維斯(Hugh Sykes Davies)是1920年代的一名學生,他回憶說,有位老師拿起他買的那本詩集,懷著越來越驚駭的心情讀了幾行,說:“我的天啊,賽克斯·戴維斯,這真是太變態了。”(這句話在艾略特晚年深刻的保守主義語境下顯得更加重口味。)1920年代,人們對《尤利西斯》的狂熱崇拜,很大程度上正是因為它標志著一種極其粗俗的反叛行為。

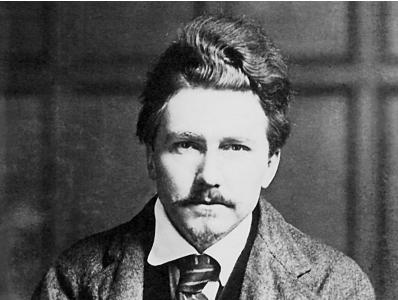

T.S.艾略特

為什么喬伊斯和艾略特都在1922年取得突破?比起把他們解釋為時代精神的表現,這個問題有一個更為謙卑的答案。兩位作家都將自己事業的起步歸功于慷慨、不屈不撓、眼光獨到的埃茲拉·龐德。他是一位不安分的有創新精神的年輕詩人,來到文學之都倫敦,對在那兒發現的古板和怯懦感到既有趣又憤怒。他的結論是,需要再來一次文藝復興。龐德環顧四周,尋找各個藝術領域的新秀,從雕塑到音樂,尤其是在寫作領域,他非常興奮地發現,有兩位默默無聞的年輕作家學識淵博、才華橫溢。他在戰前不久就發現了他倆,立刻前去挖掘。考慮到他當時的工作環境并不樂觀,從對天才的發現到發射有七八年時間似乎是合理的。

龐德立即意識到他們的潛力,這是龐德不朽的榮譽——幾乎沒人這樣做過——他無私地投入了大量的時間和精力,在接下來的幾年里培養和促進他們的創作。一開始,龐德和喬伊斯的友誼主要通過書信傳遞,直到喬伊斯接受龐德的建議搬到巴黎,他們才開始見面——1920年代,巴黎作為無可爭議的世界藝術之都,地位早已穩固。

但艾略特當時還是牛津大學的研究生,正在攻讀哲學博士學位;他在倫敦多次見到龐德,這位比他略微年長的美國詩人把他介紹給了波希米亞風格的藝術圈。同樣多虧了龐德,喬伊斯和艾略特很快對彼此有所了解——艾略特讀了發表在《小評論》(Little Review)上的《尤利西斯》章節,作品給他留下了深刻印象——但直到1920年夏天,他們才見面。

七年前,喬伊斯很窮,他和他的家人常常忍饑挨餓。作為一名辛苦的語言教師,他與出版商進行了長期而徒勞的較量(除了一本詩集,他幾乎沒有作品出版)。他很可能就這樣度過余生:一個窮困潦倒、苦悶不堪的酒鬼,非常清楚自己的非凡才華正在潰爛。

龐德迅速糾正了這一切。他終于找到了出版商,出版了《一個青年藝術家的畫像》和其他作品。他讀了《尤利西斯》初稿,對喬伊斯大加贊賞,并威逼或利誘編輯——尤其是《小評論》的編輯瑪格麗特·安德森(Margaret Anderson)和簡·西普(Jane Heap),她們并不需要太多的誘惑——出版這部作品。他為喬伊斯尋找各種各樣的贊助人,其中最重要的是富裕而心懷理想主義的編輯哈麗特·肖·韋弗(Harriet Shaw Weaver),她給喬伊斯提供了穩定的收入以維持生計(按21世紀的價值計算,多年來她的資助總計約60萬英鎊);還有富有的紐約律師約翰·奎因(John Quinn),他為喬伊斯和艾略特的手稿支付了可觀的費用。

龐德甚至是艾略特更重要的贊助人,不僅在物質方面。喬伊斯最寶貴的財富之一是對自己的天賦和生活中正確的選擇有堅定不移的信念,不管環境多么嚴酷、多么令人沮喪。相比之下,艾略特顧慮重重。他憑直覺(或更恰當的用詞是“懷疑”,他早期詩歌的基調充滿了隱晦的威脅)知道自己在詩歌方面具有非凡的天賦,但無法確定這種天賦能否持久,也無法確定是否值得付出巨大的努力來發展自己的天賦。

正是龐德告訴他,他早期的詩歌不僅前途無量,而且可能是新興一代里寫得最好的作品;是龐德讓他下定決心放棄學業,搬到倫敦去,盡管這會給遠在美國的父母帶來痛苦。龐德給艾略特憂心忡忡的父母寫了一封安慰信,贊揚他們兒子的文學才華,為他生活的劇烈變化辯護,包括他最近和薇薇安·黑格伍德(Vivien Haigh-Wood)(她受洗時被命名為薇薇恩(Vivienne),但不知什么原因,她不喜歡這個拼寫。她和她的同代人在信件和日記中都使用了薇薇安(Vivien)的拼寫)倉促結婚。龐德還援引自己的職業生涯,證明一個才華橫溢的年輕美國文人可以在倫敦過上體面的生活。

在改善艾略特凄慘的物質生活方面,龐德也并非無所作為。他盡量讓艾略特會見有影響力或有趣的人,并勸說艾略特寫書評。到1920年,艾略特作為當時最杰出的評論家之一已經在文學界聞名,盡管像其他評論家一樣,他為《泰晤士報文學增刊》撰文是匿名的。艾略特最終放棄了在男子學校教書來養活自己和薇薇安的努力,在倫敦的勞埃德銀行找了一份薪水微薄的工作。正是龐德幫助組織了所謂的“天才”(Bel Esprit)計劃。他設想,艾略特較富有的崇拜者會同意至少在接下來的幾年里為艾略特提供固定的年收入。這個計劃落空了。但是,如果龐德沒有介入呢?

歷史的假設游戲價值有限,但我們可以借助早期生活的研究,懷著同情心,來重建對喬伊斯和艾略特的觀察方式,從戰前的視角預見未來。如果龐德沒有干預,喬伊斯很可能會繼續過他已經習慣的生活:長期貧困,失業,默默無聞。他的驕傲和懷才不遇的受挫感幾乎肯定會使他繼續疏遠出版商,就像他多年來所做的那樣。他的藝術使命感會讓他繼續寫沒有人愿意讀的故事和小說。他的軟弱會使他夜以繼日地泡在咖啡館和餐館里,寅吃卯糧,酗酒早逝。

當然,還有一些更樂觀的可能性:他本可以利用戰時在蘇黎世做戲劇推廣人在當地取得的成功,成為某種戲劇經紀人;他也可以嘗試在愛爾蘭開一家連鎖電影院,這一次要享受他錯過的成功;或者,他可能最終說服英語世界某個地方的一所大學,聘請他擔任意大利語教授。但他最有可能的命運,則是過一種默默無聞、邋里邋遢、苦不堪言的生活。

艾略特的另類生命,或者說生活,更容易描繪;有時他自己也在思考這類問題。按他的天性,如果他有責任感并忠于家庭,他很可能會回到美國,完成關于布拉德利(F. H. Bradley)的論文,成為一個學者型哲學家,在哈佛或其他著名大學任教。他在這一學科公認的才華可能最終使他成為20世紀最杰出的美國哲學家。他對佛教和其他東方傳統日益增長的興趣可能促使他寫出有關非西方思想流派的重要著作。或許缺乏毅力、為人挑剔和不夠自信,將使他成為一個聲名狼藉不愿出書的人——在研究評估活動之前的那些日子里,這仍然是可能的。更幸福的是,他很可能娶了曾經的戀人艾米麗·黑爾(Emily Hale),年紀輕輕就享受家庭的幸福,而實際上,直到年老和第二次婚姻時,他才獲得這種幸福。他會寫詩嗎?艾略特自己認為,他可能已經被哲學榨干,再也寫不出詩來了。

另一方面,如果艾略特決定留在英國,但放棄他的文學抱負,以銀行工作——他對銀行業務有一種出人意料的天賦——為職業,那他的生活可能不只是一個漫長而痛苦的判決,靠作為一個評論家和詩人得到的小成就偶爾減輕痛苦,還如同地獄。創作《荒原》的那些年,艾略特個人生活的悲苦難以言喻。他遭受各種疾病(頭疼、感冒、支氣管炎)的折磨,還有過度勞累、憂郁、缺乏意志和偶爾的絕望。然而,與薇薇安相比,湯姆(艾略特的昵稱——譯注)卻是健壯的典范。雖然一開始她的活潑和對生活的熱情吸引了艾略特,但實際上她的身體狀況很差,精神狀況更糟。她有很長一段時間臥床不起,湯姆是她的全天候護士。近年來,傳記作家(包括雷·蒙克)相當肯定地指出,她——幾乎還在新婚期——就被哲學家伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)迷住了。《荒原》的手稿中有一些隱晦的線索,暗示艾略特意識到伯蒂和薇芙(Bertie,羅素的乳名;Viv,薇薇安的小名——譯注)讓他戴了綠帽子。他們的婚姻似乎也缺乏和諧的性生活;薇薇安曾經說過,她一直期待能讓湯姆興奮起來,但她失望了。

埃茲拉·龐德

難怪艾略特最終精神完全崩潰了。他的雇主很友善,允許他休三個月的病假;1921年的最后幾個月,他先待在海邊的馬爾蓋特,然后去了洛桑的一家診所,這首詩最終在那里完成。《荒原》涉及很多事情——如戰爭期間倫敦社會的怪異——但其中重要的主題是婚姻的悲哀,尤其是艾略特的婚姻。艾略特曾向一位作家朋友透露,正是他和薇薇安一起生活所帶來的精神狀態,催生了《荒原》這部作品。至少,他的痛苦結出了非凡的果實。如果沒有龐德寶貴的鼓勵、忠告和幫助,艾略特可能會在勞埃德銀行的業務中衰老干枯,對他糟糕的婚姻守口如瓶,知道的人少之又少。幸運的是,龐德干預了。數十年后,他的門徒艾略特和喬伊斯逐漸成為公認的巨人。

新媒體編輯:傅小平

配圖:歷史資料

原標題:《作家和藝術家為何選擇在1922年匯聚,碰撞締造現代主義元年|夜讀·傾聽》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司