- +1

壓倒許多女性的,是看不見的情緒勞動

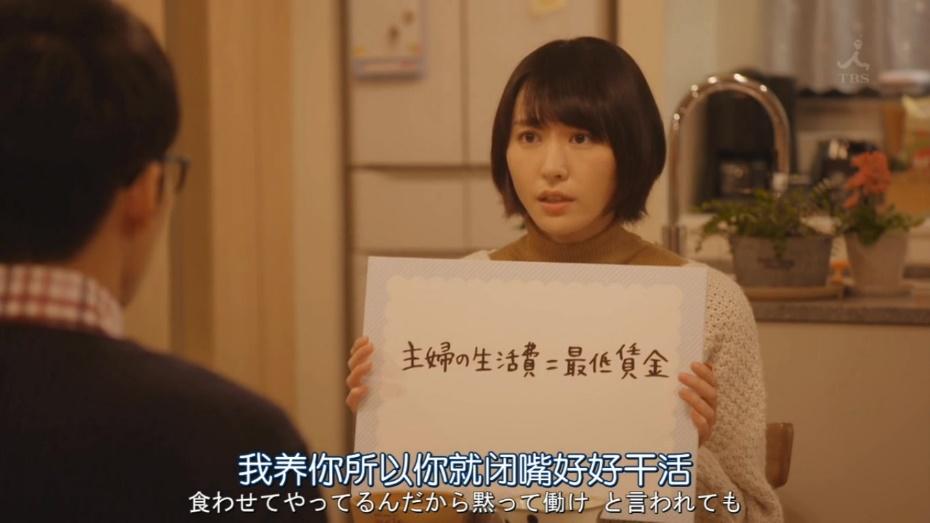

《逃避雖無恥但有用》截屏。

在寫給丈夫的悼文中,陳朗博士將他稱為“在男權的結構內,卻要做一個女性主義者的男人”,男權的結構要求他事業成功、揮斥方遒,同時他也感受著、承擔著同為學者的妻子的痛苦,卻無能為力。

“他可能沒有好好想過,歷史上的多數學術大師背后恐怕不是殷實的家底,就是甘心情愿伺候他們、為他們奉獻一生的女人們。”

時至今日,家務中的性別差異依然明顯存在。2017年9月,記者、作家杰瑪·哈特莉發表《女人不是嘮叨——我們只是受夠了》一文,講述了自己的“母親節時刻”——她希望丈夫送她一份全屋清掃服務。而實際上,她真正想要的,“是擺脫腦中那個老是糾纏著我的情緒勞動”。

該文獲得廣大女性讀者的共鳴,她們紛紛表示“我也是”。之后,哈特莉以這篇文章為基礎,寫成《她們不是嘮叨,只是受夠了》一書。情緒勞動是每個女性從小就接受的一項技能訓練,反之,男性則沒有受過同樣訓練。女性從事包括家務、照護在內的大量情緒勞動被視為理所應當然,男性偶爾為之,他們則將之視為“幫忙”,而不是自己分內的事。

因此,哈特莉的這部著作不僅寫給女性,也寫給那些困惑的男性。“讓大家預期一種更平等分攤的情緒勞動,這并不是在轉移負擔,而是為了鼓勵每個人改善生活。”

本文摘選自該書的前言部分,小標題為編選者所加。

?作者 | 杰瑪·哈特莉

?編輯 | 譚山山

《她們不是嘮叨,只是受夠了:不被看見的情緒勞動》

[美]杰瑪·哈特莉著

洪慧芳譯

新星出版社,2023-9

母親節那天,我要了一份禮物:房屋清掃服務。具體來說,是清掃衛浴和地板,如果加洗窗戶的費用也合理的話,那就一并清洗。對我來說,這個禮物與其說是打掃屋子,不如說我終于可以擺脫家務責任一次。我不必打電話向多家家政公司詢價,不必研究及比較每家公司的服務質量,不必付款及預約清掃時間。我真正想要的禮物,是擺脫腦中那個老是糾纏著我的情緒勞動。至于家里打掃后干凈如新,那不過是額外的收獲罷了。

我丈夫等著我改變主意,要求一份比房屋清掃服務更“簡單”的禮物,例如他可以上亞馬遜一鍵下單的東西。但我堅持不改,他失望之余,在母親節前一天終于拿起預約電話,但詢價后覺得太貴了,信誓旦旦地決定自己動手。

其實我真正想要的,是希望他上臉書請朋友推薦幾家家政公司,自己打四五通電話去詢價,體驗一下這件事要是換成我來做,勢必得由我來承擔的情緒勞動。我想找家政公司來徹底打掃已經有一陣子了,尤其自從我自由職業的工作開始大幅增加,導致我分身乏術后,我的愿望更強烈了。

之所以遲遲沒做,部分原因在于不自己做家務會讓我感到內疚,更大的原因在于,我不想花心思去處理“請人來打掃”的前置作業。我很清楚事前準備有多累人,所以才會要求先生做,把它當成禮物送給我。

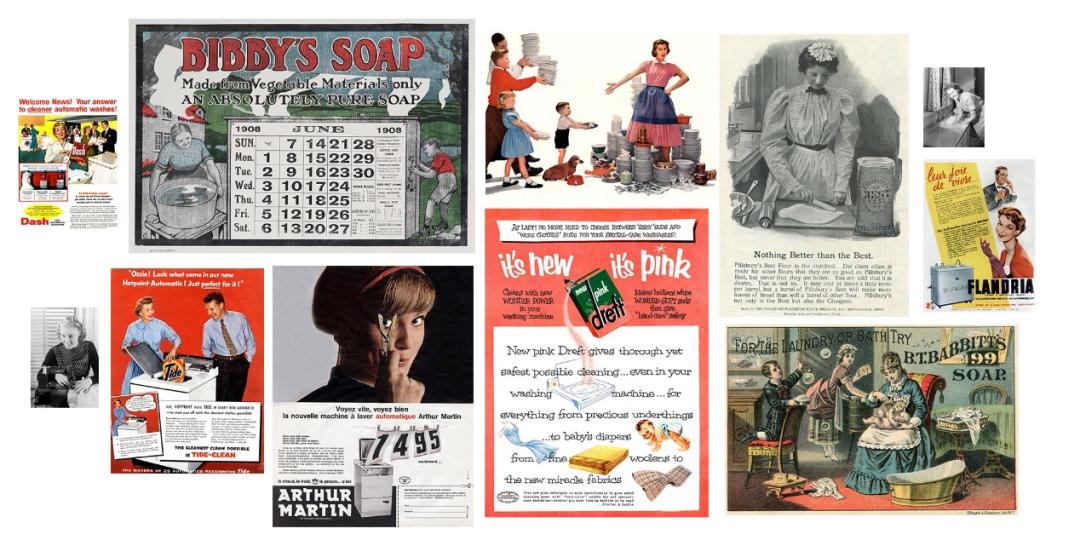

各種關于女性操持家務的廣告。(圖/ harpersbazaar.com)

“無論我做了多少,似乎總有更多在等著我”

結果母親節那天,我收到的禮物是一條項鏈,我丈夫則躲去清掃衛浴,留下我照顧三個孩子,因為那時家里其他地方一片混亂。

他覺得,自己正在做我最想看到的事——給我一個干凈如新的浴室,而且不必我自己動手清洗。所以當我經過浴室,把他扔在地板上的鞋子、襯衫、襪子收好,卻絲毫沒注意到他精心打掃的衛浴時,他很失望。我走進衣帽間,被一個擱在地板的塑料儲物箱絆倒——那個箱子是幾天前他從高架子上拿下來的。

幾天下來,那個箱子被推擠、踢踹、挪移到一旁,但就是沒有收回原位。而要想把箱子歸位,我必須從廚房拖一張椅子到衣帽間,才能把它放回高架子上。

“其實你只要叫我把它放回去就好了。”他看到我為箱子心煩時這么說。

這么明顯的事情。那個箱子就擋在路中間,很礙事,需要放回原位。他直接把箱子舉起來、放回去,不是很簡單嗎?但他偏偏就是繞過箱子,故意忽視它兩天,現在反而怪我沒主動要求他把東西歸位。

在家務中袖手旁觀的丈夫,是不少家庭的常態。(圖/Shutterstock)

我說:“這正是癥結所在。”眼里泛淚,“我不希望這種事還要我開口要求。”

這就是問題所在。一個顯而易見的簡單任務,對他來說只是舉手之勞,為什么他偏偏不肯主動完成?為什么非得我開口要求不可?

這個問題促使我含淚據理力爭。我想讓他了解,為什么當一個家務管理者,不僅要發現問題、分配家務,還得若無其事地要求大家配合是那么累人的事;為什么我會覺得自己承擔了所有的居家打理責任,使其他人免于承受心理負擔。

有事情需要處理時,只有我注意到,而且我的選項很有限,要么得自己完成,不然就得委托別人來做。家里牛奶沒了,我得記在購物清單上,或是讓丈夫去超市購買,即使最后一口是他喝光的。家里的衛浴、廚房或臥室需要打掃時,也只有我注意到……這種無止境的循環令人煩不勝煩。

家務不是唯一令人厭煩的事。我也是負責安排時間表的人,隨時幫大家預約行程,知道行程表上有哪些待辦事項。我也知道一切問題的答案,比如我丈夫把鑰匙扔在了哪里、婚禮何時舉行及著裝規定、家里還有沒有柳橙汁、那件綠毛衣收在哪里、某某人的生日是幾號、晚餐吃什么,等等,我都知道。

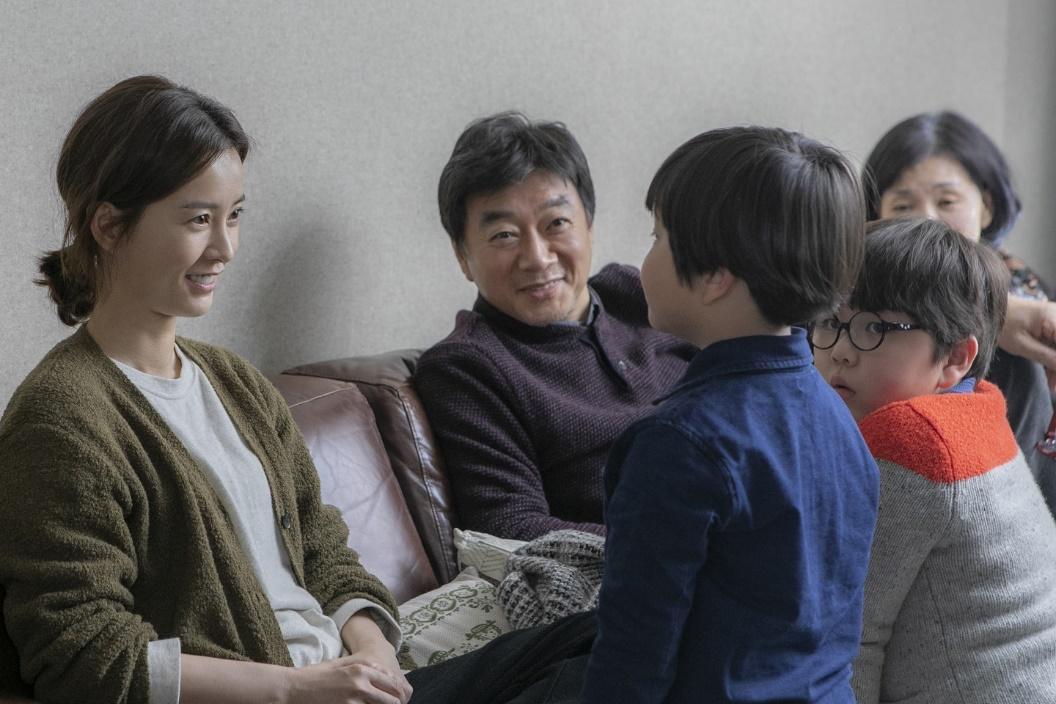

《82年生的金智英》劇照。女性總覺得自己“應該”做家務,而男性是“幫我干活”。

我的腦中存放著五花八門的清單,不是因為我愛記這些事情,而是因為我知道其他人都不會記。沒有人會去看學校的家長聯絡簿,沒有人會去規劃朋友聚餐要帶什么餐點前往。除非你主動要求,否則沒有人會主動幫忙,因為一直以來都是如此。

而且無論我做了多少,似乎總有更多在等著我,且那些事情比最終完成的任務還費時,但我周遭的人大多沒注意到。這種感覺對很多女性來說再熟悉不過了。我讀蒂法妮·杜芙(Tiffany Dufu)的《放手》(Drop the Ball)時,看到她講述生完孩子后對丈夫的怨恨,立刻感同身受,跟著氣憤起來。

杜芙寫道:“我們在外面都有全職工作,但是回到家,我做得更努力。而且氣人的是,他看到的,還不及我實際上為維持這個家順利運作所做的一半。換句話說,他不僅做得比我少,還沒意識到我做得比他多!”然而在他的腦海中,他可能認為自己做的已經夠多了。男性大多是這樣想的,因為他們自覺已經比前幾代的男性做得更多了。

《我的家政夫渚先生》劇照。男性角色圍裙上寫著“生活與工作和諧”。

1965年到2015年間,父親花在家務上的時間增加了一倍多,花在照顧孩子上的時間增加了近兩倍,但這并未帶給我們完全的平等。家庭中的性別差異依然明顯存在。女人在家務及照顧孩子上所花的時間,仍是男人的兩倍。即使在比較公平的兩性關系中,男女雙方平均分配家務及照顧孩子的體力活,感覺起來還是女性做得比較多……

她們確實做得比較多,因為我們并沒把這些任務中的情緒勞動也量化計入。通常我們很容易忽略自己“多做”的部分,因為“多做”的部分大多是不被看見的。許多情緒勞動的核心,是為了確保每件事情能順利完成而承擔的精神負荷。對每一件產生有形結果的任務來說,其背后都隱含著無形的心理付出,而這些大多是由女性負責關注、追蹤與執行。

女性已經受夠了

我并非第一個思考“情緒勞動”這個概念的人。社會學家當初創造這個詞匯,是為了描述空乘人員、女傭和其他服務人員必須在工作上展現出快樂的模樣,以及愉悅地應對陌生人的樣子。這種“情緒勞動”的定義在霍克希爾德1983年的著作《心靈的整飾》中受到矚目。

霍克希爾德以“情緒勞動”(emotional labor)來指感覺上的管理,以便營造出大家看得見的臉部表情和肢體語言。情緒勞動是用來換取酬勞的商品,所以有交易價值。至于“情緒工作”(emotional work)和“情緒管理”(emotional management)則是指私下場合的情緒勞動。

2005年,麗貝卡·埃里克森(Rebecca Erickson)把女性所承擔的情緒工作和不公平的家務分工聯系在一起。她的研究顯示,情緒工作是理解家務中性別差異的關鍵要素——女性做較多的情緒工作,也分派較多的情緒工作,而且做的同時還要讓每個人都開心。

2015年,杰絲·齊默爾曼(Jess Zimmerman)聚焦女性在個人社交圈里(其實是隨時隨地)從事情緒工作的方式,再次開啟了大眾對情緒勞動的討論。他人的想法我們洗耳恭聽,提出建議,安撫他人的自尊及肯定他人的感覺,同時壓抑自己的情緒。我們點頭,微笑,展現關心。或許最重要的是,我們這樣做通常不指望任何回報,因為情緒勞動是女性的工作,我們都心知肚明。

齊默爾曼寫道:“我們常被告知女性的直覺較強、更善解人意、更愿意且能夠提供幫助和建議。這種文化結構為男人提供了一個情緒上偷懶的借口,實在太方便了。把情感工作塑造成‘一種內在需求、一種渴望,而且理當來自我們女性特質的內心深處’真是省事。”

《逃避雖無恥但有用》截屏。

羅絲·哈克曼(Rose Huckman)在《衛報》上發表的熱門文章,又進一步擴展了情緒勞動的定義外延。她主張情緒勞動可能是女權主義的下一個戰線。哈克曼提到,情緒勞動以許多微小但隱晦的方式融入我們的生活,從經常被問家里的某樣東西放在哪里(“我們”把廚房抹布放在哪里?),到記住大家的生日并規劃歡樂時光以營造愉悅的工作環境,再到假裝性高潮以提振伴侶的自尊,等等。

之后兩三年間,“情緒勞動”這個議題持續獲得愈來愈多的關注,有無數文章探討情緒勞動及這種勞動的無處不在。事實上,《時尚芭莎》發表的那篇文章也不是我第一次寫那個議題。那篇文章刊出的前一個月,我才剛為Romper網站寫了一篇文章,談論全職母親的情緒勞動。那么既然情緒勞動無處不在,為什么我在《時尚芭莎》發表的文章會引起如此熱烈的回響?

坦白說,我覺得那是因為女性已經受夠了,忍無可忍。女人生氣了,覺醒了,準備好了推動改變。我們已經不想為了照顧男性的情緒和預期而無休止犧牲自己。

這是女性體認以下事實的絕佳時機:情緒勞動不僅僅是令人沮喪的關于家事抱怨的來源,更是系統性問題的主要根源,那些問題涉及生活的各個領域,并以破壞性的方式,凸現我們文化中普遍存在的性別歧視。

社會深深地寄希望于女性擔負起家中一切累人的精神勞動和情緒勞動,而那些受惠最多的人大多沒有意識到這類勞動,導致那些隱約的預期在我們小心翼翼穿越一個幾乎別無選擇的文化時,輕易地跟隨著我們進入家庭之外的世界。我們只好改變自己的語言、外表、言談舉止、內心的預期,以維持和睦。我們已經感受到這些勞動所付出的代價,而且這些代價往往是無形的。

《逃避雖無恥但有用》截屏。紙板上寫著“主婦生活費=最低工資”。

一種人人都應理解的寶貴技能

我定義的“情緒勞動”,是結合情緒管理和生活管理,是我們為了讓周遭人感到舒適和快樂所做的沒有酬勞、不被看見的工作。它涵蓋了我在文章中提到的照護類勞務的相關術語,諸如情緒工作、精神負擔、精神重擔、家庭管理、事務勞動、無形勞動,等等。這些術語個別來看時,看不出是如何交織、火上澆油,終至令人抓狂沮喪的。實際上,這些工作勞心耗神,而且它的負面影響,在我們走出家庭進入世界時仍舊伴隨著我們。

朱迪絲·舒勒維茲(Judith Shulevitz)在《紐約時報》發表了一篇文章,談及母親經歷的情緒勞動,并在文中列出那些工作的高昂成本。她寫道:“不管女人是喜歡操心,還是討厭操心,那都可能分散她對有償工作的注意力,使她在工作上受到干擾,甚至斷送了職業生涯的發展。擔憂及安排事務這種令人分心的苦差事,可能是阻礙女性職場平權的所有因素中,最難以改變的障礙之一。”

社會指望女人以許多無償的方式,不惜一切代價(包括犧牲自我),讓周遭的人感到舒適。我們創造出一個利他的形象,允許他人的需求凌駕于自我之上。我們成了傾聽者、忠告者、旅行規劃者、行程管理者、居家打掃者、提醒者,也是每個人都可以舒適依靠的無形靠墊(但幾乎沒人考慮過這會如何消耗我們的心神)。

我們從事情緒勞動時,把周遭的需求擺在自我需求之前。漸漸地,我們在這世上存在的方式,在很多方面開始隱于無形。為了迎合周遭的人,我們壓抑或調整自己的情緒,從與丈夫和睦相處、阻止孩子亂發脾氣,到避免與母親爭吵、避免街頭騷擾變成人身攻擊。

《82年生的金智英》劇照。

我們的腦中填滿了家庭瑣事,把不成比例的時間花在造福他人上。我們為了升職所付出的情緒勞動,從注意自己說話的語氣,到聆聽他人的想法并提供意見反饋等,都是男性不必做的。我們必須仔細地權衡在公共場合中如何與陌生男性互動,以確保自身安全。這些必要的情緒勞動類型都是一種征兆,其背后是更大的系統性不平等。那種不平等對女性造成了傷害,尤其是弱勢族群的女性。

每個人都必須改變他對情緒勞動的看法,這樣一來,我們才有可能重新獲得情緒勞動這項技能背后的真正價值。沒錯,情緒勞動可能是我們的克星,但也可能成為我們的超能力。我們需要了解這種勞動有其價值,并把它公之于眾,讓大家可以清楚看到。這種關懷和管理情緒的智慧是一種寶貴的技能,是一種密集的解題訓練,還可以獲得同理心的額外效益。

賓西法尼亞州立大學貝克斯校區的傳播藝術與科學副教授米歇爾·拉姆齊博士(Michele Ramsey)表示,情緒勞動往往和解決問題同義。她解釋:“大家對性別的假設是‘男性是問題的解決者,因為女性太情緒化了’。但是在家里和職場中,解決多數問題的人又是誰呢?”

《萬物生靈》宣傳照。

管家霍爾夫人被譽為“了不起的女性”。

身為伺候我丈夫和三個孩子的管家,我非常確定我知道答案。盡管這些情緒勞動令我們沮喪,但這種照護型的勞動本身就是一種寶貴的技能。我們熟練地顧全大局,宏觀地思考結果,游刃有余地調適意外狀況,用心地投入工作、培養關系、應對偶然的互動。這些技巧是確保我們細心完成精神任務及情緒任務的資產——這里的細心不只是專注在任務細節上,也是專注在他人身上。

情緒勞動在生活中呈現的方式,就像是以維系社會的文明細線編織成一條精致的掛毯。少了情緒勞動,我們活不下去,我們也不該期待情緒勞動消失。

我們應該把情緒勞動變成一種人人都該擁有、人人都應理解的寶貴技能,因為那可以讓我們更熟悉自己的生活。它能使我們更充分地體驗生活,使我們成為最真實、最充實的自己,男女皆然。

· END ·

作者丨杰瑪·哈特莉

編輯丨譚山山

校對 | 楊潮

今 日 話 題

你怎么看待情緒勞動?

原標題:《壓倒許多女性的,是看不見的情緒勞動》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司