- +1

如此城市|從南昌路到古北路,當士紳化既成事實

今天,談論城市的街區(qū)往往繞不開“士紳化”這一概念。

士紳化研究者莎倫·佐金(Sharon Zukin)認為,士紳化可以簡單概括為城市里“ ABC 的組合”——藝術(shù)畫廊(art galleries),精品店(boutiques)和咖啡館(cafes)。當這些東西在某個街區(qū)受到追捧,它的士紳化基本完成了。

社會學者朱偉玨指出,在社會學領域,士紳化與城市更新幾乎是同義詞。土地與新資產(chǎn)與商業(yè)形態(tài)的結(jié)合,會釋放舊城空間活力,同時也會殘酷地抹去原有的社會關(guān)系。而在全球范圍內(nèi),城市中心街區(qū)“士紳化”是城市煥新升級的主要路徑,它是既成的現(xiàn)實,并且與城市消費、經(jīng)濟相結(jié)合,形成復雜的樣態(tài)。不應該僅僅以批判的眼光看待。士紳化與空間正義如何平衡,還有更多的城市解法,可商榷,可探討。

作為老住戶,朱偉玨在南昌路的規(guī)劃與更新研究中深耕多年,“街道的活力,難以由一家企業(yè)或管理方‘規(guī)劃’出來”。相比將一條街道承包給一家企業(yè)運營,南昌路能夠吸引更多元的創(chuàng)意階層來此設店、消費、生活——這是她所謂的“自下而上的士紳化”。

策展人和藝術(shù)家王懿泉同樣是這些年上海城市更新的深度觀察者。在順昌路更新項目中,他通過城市策展和藝術(shù)創(chuàng)作,讓一位位店主講述自己的故事與街道的變遷。“在街區(qū)營造中,整條街就是藝術(shù)品,而藝術(shù)家就是街道上的住家和商戶,他們的生活和經(jīng)營,以及他們與路人顧客之間的互動關(guān)系就是藝術(shù)。”

上海城市中心街區(qū)的更新有哪些歷史特殊性?在中國城市,重新理解“士紳化”這一概念?藝術(shù)策展與城市更新之間的關(guān)系如何?從南昌路到古北路,士紳化城市街區(qū)有哪些多元想象?

本期如此城市CityTells對話朱偉玨、王懿泉,談談上海街區(qū)在更新大潮之下的變化與挑戰(zhàn)。

——本期主持

——本期主持 ——收聽時間線

——收聽時間線04:03 由于上海特殊的歷史,中心城區(qū)風貌幾乎得以完整留存

08:16在社會學領域,城市更新幾乎等同于士紳化

17:05 藝術(shù)家是街區(qū)營造的開拓者,同時是房租上漲的“受害者”

24:43 街區(qū)更新背后,有不同參與者之間的博弈關(guān)系,街道的活力也有賴于此

37:38 上海新天地運營成功后,全國城市爭相模仿

46:24 世紀末,上海古北路街區(qū)的建筑設計與街道規(guī)劃堪稱典范

48:38 中國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展,面臨建筑設計、房屋維護與更新等現(xiàn)實問題

49:56 未來的街區(qū)營造,應當形成各主體間的協(xié)商對話機制,采取精細化運營方式

——城市更新與士紳化,幾乎是同義詞

如此城市:2023年,“城市更新”是政府工作報告中的一個高頻詞。隨著前十多年大拆大建的城市擴張結(jié)束,城市中心街區(qū)的微更新與商業(yè)聚集成為各地城市政府推動城市轉(zhuǎn)型、提升城市品質(zhì)的新抓手。

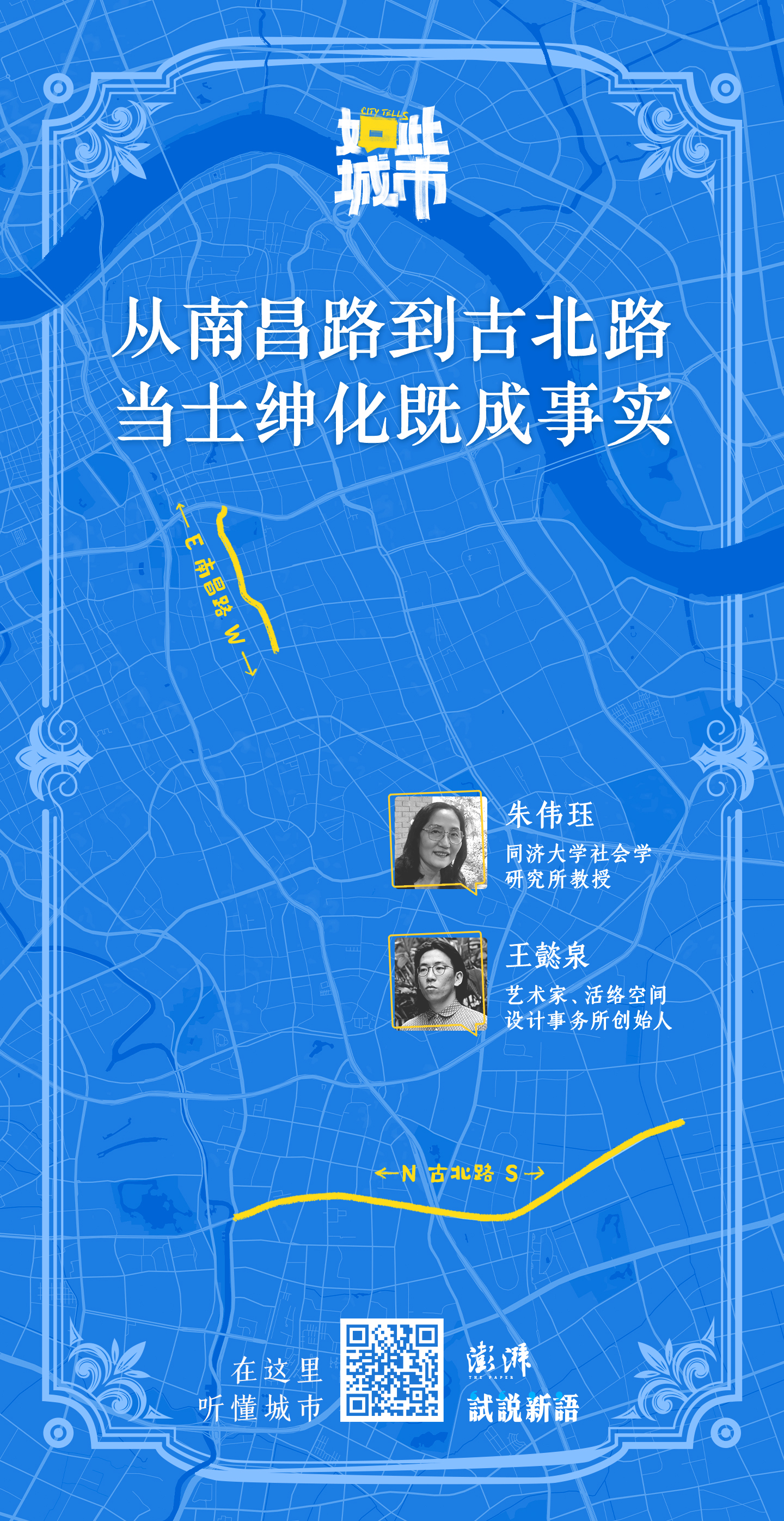

朱偉玨:和國外絕大多數(shù)大都市不同,上海這座城市沒有經(jīng)歷過郊區(qū)化的過程,中心城區(qū)沒有真正出現(xiàn)大規(guī)模的衰退。上海第二次城市化是從浦東開始的。這使得浦西的中心城區(qū),得以較為完整地保留了下來。上個世紀90年代以后,商品房興起,一部分市民從市中心搬離,但優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療和教育資源留在了市中心,這些因素使得中心城區(qū)風貌得以完整地保留了下來。

上海市歷史風貌保護街坊內(nèi)的“承興里”更新項目 整體保留了石庫門里弄的風貌

90年代 浦東開發(fā)開放 從外灘看建設中的東方明珠 攝影:陸杰

如此城市:在討論城市更新這一話題時,往往繞不開“士紳化”這一概念。在中國城市的語境下,怎么理解這一過程,今天它完成了么?由于產(chǎn)權(quán)制度、政府主導等方面的特殊性,上海有哪些不同?

朱偉玨:紳士化是城市更新在社會學領域的表述。也就是說,城市更新的社會學術(shù)語就是紳士化。這一概念上世紀60年代由英國社會學家格拉斯(Ruth Glass)提出。當時是一個批判性概念,專指城市更新過程中,底層居民被趕出中心城區(qū),逐漸被中產(chǎn)階級取代的過程。

不過,沒想到一開始零星的紳士化一發(fā)不可收拾,成為大都市城市更新的主要形式。現(xiàn)在上海中心城區(qū)的城市更新,不論是自下而上,還是自上而下,都是以紳士化的方式推進的。也因此,紳士化變得更為復雜,不再僅僅局限于批判性概念。紳士化和文化、消費經(jīng)濟、旅游業(yè)以及創(chuàng)新性復雜地結(jié)合在了一起。

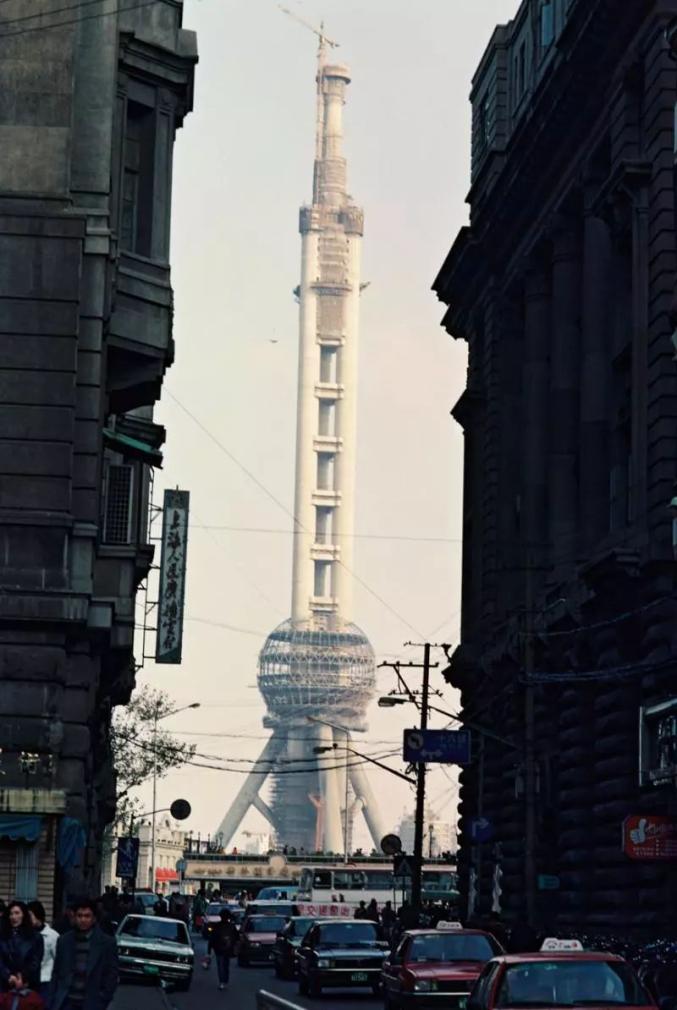

上海中心城區(qū)的紳士化現(xiàn)象,大約出現(xiàn)在20世紀末期。受全球化影響,上海中心城區(qū)的紳士化一開始是以自下而上的方式推進的。南昌路、巨鹿路、富民路、長樂路上的精品店和咖啡店,都是由一個個經(jīng)營者匯聚而成。新天地可以被視為上海第一個大規(guī)模自上而下的紳士化項目。

到了2010年,尤其是2017年、2018年之后,上海的紳士化由自下而上轉(zhuǎn)變成了自上而下。因素同樣也非常復雜,有為加強政府在城市治理中的核心作用的影響、有上海的城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型問題,即上海開始從生產(chǎn)型城市全面向消費型城市轉(zhuǎn)型,中心城區(qū)作為旅游資源被重新發(fā)現(xiàn)。

具體到南昌路,紳士化也經(jīng)歷了兩個階段。我在那里扎根做田野研究已經(jīng)10年,我也直接參與了南昌路的城市更新,見證了南昌路的崛起。

政府在南昌路城市更新中的作用,主要集中在風貌保護上。南昌路的振興還是依靠一個個商戶,以及眾多喜愛南昌路的專家學者的持續(xù)努力。譬如,我們曾和瑞金二路街道合作,在南昌路推出過《店招店牌導則》,保護街區(qū)多樣性與協(xié)調(diào)性,產(chǎn)生了巨大社會影響。我也曾邀請世界著名城市社會學家到南昌路,舉辦學術(shù)沙龍。這些努力,大大提升了南昌路的國際知名度。

南昌路的咖啡店 圖片來源:公眾號“周末做啥”

《南昌路店招店鋪導則》提到,南昌路小店店招店牌設計既要尊重商家的個性化、商業(yè)化表達,也要與街區(qū)的歷史風貌相協(xié)調(diào),同時要兼顧街區(qū)居民的舒適度。

王懿泉:在當代藝術(shù)的實踐領域中,藝術(shù)群體對于紳士化的態(tài)度通常是反抗的、批判的,但隨著時間流逝,在最近五年至十年里,中國的藝術(shù)群體逐漸默認或接受了“紳士化”。因為藝術(shù)的基礎設施建設,比如美術(shù)館、畫廊、博覽會等,都有賴于紳士化的過程。

在上海,浦江兩岸的藝術(shù)場館的興建都與城市化進程,尤其是兩岸的工業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)。從100年前的興盛,到七八十年代,工廠逐漸凋敝,一些廠房被改造為藝術(shù)空間,這就是近年來熱議的工業(yè)遺產(chǎn)改造現(xiàn)象。1990年代后,浦東開發(fā)開放,上海籌辦世博會,這些契機下的新建基礎設施在后世博情景下又再轉(zhuǎn)型成為新的文化空間、住宅區(qū)或商業(yè)區(qū)。

在這一過程中,一些人沒有享受到紳士化發(fā)展紅利的群體,可能對此持批判的態(tài)度。但今天,在公共討論中,“紳士化”一詞逐漸被弱化,取而代之的是“城市更新”這一中性詞。對于學術(shù)界、開發(fā)商或者政府來說,城市更新是一個新興的詞,大家都可以擴充這一概念,并做出自己的理解。如此的“紳士化”非常具有中國特色,與“紳士化”源自西歐、北美的情景不同,其中有很多耐人尋味的地方。

—— 街道的活力,難以由一家企業(yè)或管理方“規(guī)劃”出來

如此城市:當代藝術(shù)與士紳化或城市更新,是相互交織的關(guān)系。UCCA尤倫斯當代藝術(shù)中心曾舉辦過一個展覽——《下城往事》。隨著士紳化運動的開展,作為藝術(shù)聚集部落的紐約下城,經(jīng)歷了復雜的發(fā)展與變遷。

王懿泉:從北美、西歐,再到東亞、東南亞,紳士化已經(jīng)成為房地產(chǎn)開發(fā)利用的一種策略。藝術(shù)家隨著創(chuàng)作階段變化和工作室規(guī)模的發(fā)展會需要大空間,用來制作或存放其作品,例如大型畫作、裝置、雕塑。而縱觀這些大藝術(shù)空間的特點,它們大多是由工業(yè)型的廠房或倉庫改造而來。在城市經(jīng)濟發(fā)展的某一階段,這些工業(yè)片區(qū)和郊區(qū)地帶的租金較低。藝術(shù)家因此聚集到紐約下城或北京東村。在上海,這一潮流從1990年代的蘇州河開始出現(xiàn)。沿岸廠房區(qū)慢慢地被藝術(shù)家群體改造為藝術(shù)片區(qū)。例如,莫干山路50號M50藝術(shù)區(qū),前身是大型紡織廠。

M50創(chuàng)意園區(qū) 來源:M50上海

信和紗廠正門今昔對比 來源:M50上海

朱偉玨:藝術(shù)家是美好生活的開拓者,但同時也是紳士化的受害者。當藝術(shù)家聚集到一起,用自己的創(chuàng)意創(chuàng)造出美好生活后,就被資本“盯”上,隨之而來的是土地溢價的問題,藝術(shù)家們?nèi)绻麩o力負擔,只能離開。

王懿泉:街道更新有不同的參與者,比如街區(qū)的居住者和商戶們。上海新華路街道的城市更新或社區(qū)營造,更多的是依賴本地居民的參與。但參與活力的提高則有賴于年輕居住者,尤其是新搬入的年輕租戶,他們對新鮮生活方式、對國際化當代化審美有訴求,因而他們有熱情和動機去更新社區(qū)。

相比之下,房東的動力可能僅停留在空間資產(chǎn)增值,比如租金上漲,商業(yè)活躍度提升等,否則,房東們不會出資主動推動街道的更新。

從公共政策角度來看,如果市場主體的活力不夠,而城市更新又有利于公共福祉,政府往往會介入。新華路街道也有很多由政府主導的社區(qū)營造項目。而如果政府的力量依然不足,就會形成“PPP模式”,即公共和私有領域之間進行共建合作。但公共部門的力量以及市場的力量,往往會比居民和本地商戶的力量要大。

新華·社區(qū)營造中心 來源:上海新時代文明實踐中心

上海新華路街道的“新華·社區(qū)營造中心”,由街道牽頭和引導,在發(fā)揮社區(qū)營造本身作用的同時,帶動社群經(jīng)濟模式發(fā)揮作用,使得該類商業(yè)形態(tài)得到可持續(xù)發(fā)展。

朱偉玨:不同街區(qū)更新的策略不同,背后還有不同參與者之間的博弈關(guān)系。比如,新華路有很多的老居民,所以政府很難推動改造。而南昌路的商業(yè)發(fā)展也有前提條件,作為中產(chǎn)階級的社區(qū),居民們較為配合。這里背靠霞飛路,商業(yè)基因濃厚。但這種博弈并不是壞事情,它能豐富上海街區(qū)的多樣性,使之呈現(xiàn)出不同的面貌。

如果大企業(yè)去承包一個街區(qū),這種博弈就結(jié)束了,其中產(chǎn)生的一些有趣的、鮮活的事物也會隨之消失。紳士化并不可怕,可怕的是只有自上而下的紳士化。

城市中心的紳士化應該是一個自下而上的過程,政府的重點應該放在風貌保護和管理上,而不是具體的運營上。具體運營交給大公司,也會大大降低中心城區(qū)的多元化。每一個個體商戶才是中心城區(qū)的主人。基層政府的手伸得太長,管得太寬,反而會窒息中心城區(qū)的活力。

王懿泉:在空間政治經(jīng)濟學的框架下,對城市空間有美好向往的參與者們,會在城市更新的過程中進行博弈。如果博弈的結(jié)果是積極的,最終使得城市核心區(qū)的風貌更具多樣化。這不論是對于游客還是本地居民來說都是好事,大家體驗城市和街區(qū)的選擇也會變多。

想體驗國際化的商業(yè)氛圍,可以到淮海中路;要打卡密集化的商店,可以到南昌路;想要探尋巷子里的小店,那就到新華路;要體驗網(wǎng)絡文化和本地空間結(jié)合的網(wǎng)紅街區(qū),就去安福路。

——從小街區(qū)到商業(yè)地產(chǎn)綜合體,城市更新的不同解法

王懿泉:我們一直在觀察和參與城市街區(qū)更新這一領域。2021年,活絡空間設計事務所參與了順昌路的更新項目,我們采用了“城市策展”的思路。策展人、藝術(shù)家等當代藝術(shù)群體加入到由政府部門、地產(chǎn)商和建筑師組成的團隊,進入到街區(qū)里制作展覽,讓當代藝術(shù)深入?yún)⑴c到城市街區(qū)營造中。

在這一項目中,我們和街道上的四家本地店鋪進行了合作。人民照相館、和平美發(fā)廳、盛興百年老店,老山東炒貨,這些老店構(gòu)成了城市策展計劃中最鮮活的場景。

王懿泉策劃的研究展「順昌路:一個對話的機會」 王懿泉是活躍于中國當代藝術(shù)領域的一位策展人和藝術(shù)家,也是活絡空間設計事務所的創(chuàng)始合伙人。他的創(chuàng)作實踐和研究興趣集中在當代藝術(shù),都市主義,以及80后文化身份。

在街區(qū)營造中,整條街就是藝術(shù)品,而藝術(shù)家是街道上的住家和商戶,正是他們的鄰里關(guān)系、店鋪經(jīng)營以及與路人顧客之間的互動,才帶動了整條街區(qū)繁榮起來。在這樣的認識下,我們愿意和街區(qū)里的商戶和居民展開討論,通過城市策展或藝術(shù)創(chuàng)作,激發(fā)街區(qū)的活力,同時梳理街道中的人文故事。

朱偉玨:從商業(yè)地產(chǎn)的角度來看,新天地是上海城市更新項目中非常成功的一個案例,并且它背靠淮海中路,商業(yè)基礎較好。新天地附近由于同時建造了許多高檔樓盤,所以地產(chǎn)商在進行開發(fā)時,已經(jīng)確保了目標消費人群。新天地運營成功后,全國的城市都在模仿這一更新路徑。 它讓人們看到,商業(yè)街區(qū)還能利用城市的歷史、建筑等元素,進行城市更新。

新天地石庫門弄堂新舊對比 圖片來源:澎湃新聞

20世紀90年代,“太平橋舊區(qū)重建計劃”啟動,新天地是太平橋改造規(guī)劃的一部分

而田子坊的街區(qū)更新,一開始完全是以自下而上的方式推進的。但隨著人流量的增加,租金上漲,居民也漸漸離開,加上地理位置離中心城區(qū)有一定的距離,所以這里缺乏了堅實的消費群體。如果在南昌路,哪怕有一天沒有商店和游客了,街道的居民還留在這里,街區(qū)的生命力依舊旺盛。

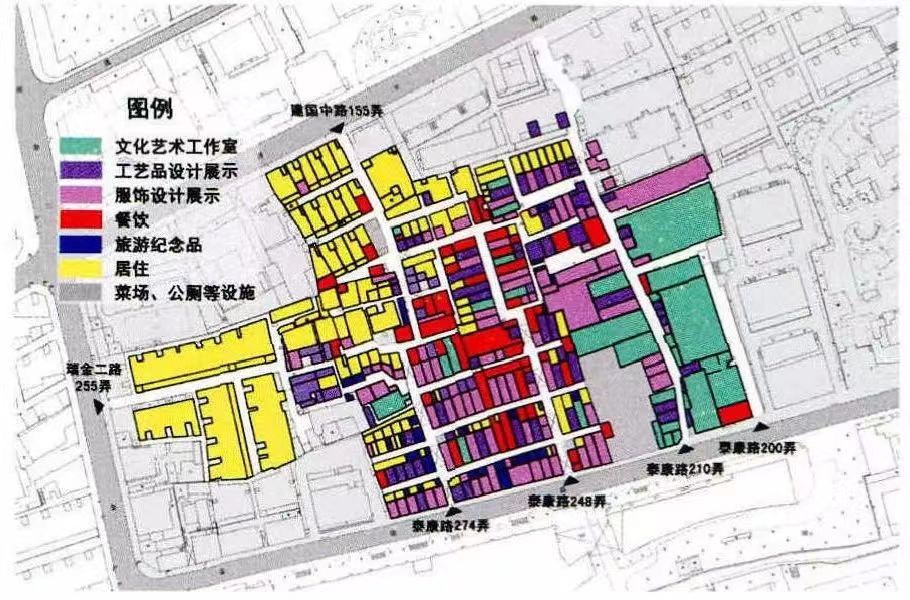

2013年田子坊空間使用分布示意圖來源:上海田子坊地區(qū)更新機制研究

昔日游客如云的田子坊 圖片來源:華夏文化創(chuàng)意

——古北路名頗有意思,“藍寶石路”“瑪瑙路”“黃金城道”

王懿泉:古北新區(qū)的城市化生態(tài)已經(jīng)很成熟了,它是上海有名的高檔社區(qū),所處地段的房價很貴,但它曾經(jīng)是一片大農(nóng)田。古北并沒有形成太多密切聚集的商業(yè)綜合體,這里的每一條街道,都被住宅樓盤所包圍,形成了網(wǎng)格狀。

古北沿路的路名也頗有意思,“紅寶石路”、“藍寶石路”、“瑪瑙路”、“黃金城道”,似乎都與金銀珠寶有聯(lián)系。我每次跑步經(jīng)過這里都會感覺很奇妙,這些街道的名字寄予著人們對于美好生活的向往。

古北地處中環(huán)交通聯(lián)絡線旁,近可以深入到市中心,遠可以到達青浦區(qū)、虹橋機場航站樓,通達性也非常高。

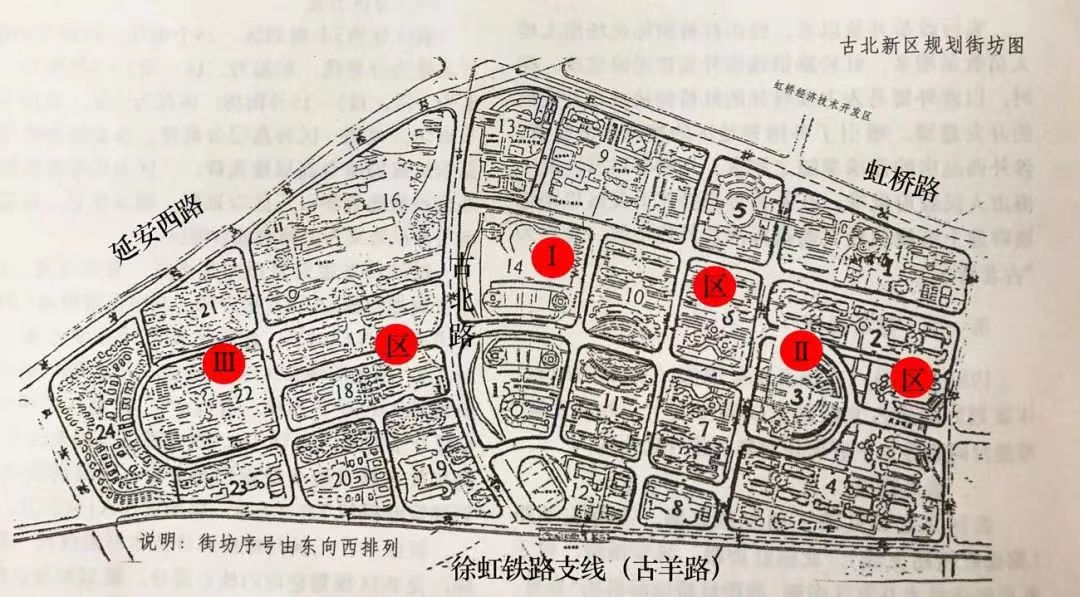

古北新區(qū)規(guī)劃街坊圖| 圖片來源:《長寧區(qū)城市建設志》

朱偉玨:古北街區(qū)是真正意義上的紳士化社區(qū)。從1990年代末開發(fā)至今,古北新區(qū)的變化很大。古北分三期建設,街區(qū)打造得很好。上海的新建商品房外觀,可以用“集裝箱”來形容和概括,過分強調(diào)實用性,外觀上缺乏美感。在我看來,改革開放以后,上海最成功的建筑群和街區(qū)尺度,就在古北一期。

如果去看古北一期的建筑,就能感受到它的獨特性與曾經(jīng)的輝煌。比如羅馬花園、鹿特丹花園、巴黎花園等等,這些建筑大多出自世界著名設計師之手,盡顯歐陸風范。直到今天,古北的整體規(guī)劃和建筑,仍然堪稱典范。

古北一期的開發(fā)商來自香港,它在剛開發(fā)時的定位就是高標準的國際化社區(qū),也吸引了來自歐美及港臺、日韓等外籍人士入住。但由于地價上漲等原因,部分外籍人士也在漸漸退出。目前新一批住戶中,有不少是上海白領,其中半數(shù)左右為日本和韓國人。

古北二期的定位依然是高檔社區(qū),同樣請了國際知名設計師設計了漂亮的步行街——黃金城道。但近幾年,二期也有衰退的趨勢,隨后,又開發(fā)了古北三期。

如今,建造于上世紀90年代中期的古北一期的建筑出現(xiàn)了老舊化現(xiàn)象,街區(qū)也在衰退。二期的步行街也隨著時間的推移,開始出現(xiàn)各種問題。古北有些老居民從一期一直住到了三期,通過不斷地調(diào)換住處,追求更高品質(zhì)的街區(qū)。古北街區(qū)的變化,也反映了上海新城區(qū)的興衰過程。

施工建設中的古北路1000號—III區(qū)主要建筑——倫敦廣場 圖片來源:《上海市長寧區(qū)城市建設150年》

上海的商品房老化速度很快。我曾在日本見過上世紀70年代修建的房子,面貌如新。而我們上世紀那一時期前后建造的房子,可能大多已經(jīng)破舊不堪,這折射出城市建筑的建造、維護以及更新的問題。在相當長的一段時期里,我們沒有培養(yǎng)起善待和維護好自己所居住社區(qū)的公共意識,居民大都只關(guān)心自己的私人空間。

此外,有些物業(yè)也沒有采取精細化的管理措施。這些因素,導致房屋快速地衰老和街區(qū)的衰退。今后,上海城市更新和治理的主戰(zhàn)場,也許會從中心城區(qū)歷史街區(qū)的風貌保護,轉(zhuǎn)向上世紀末本世紀初建造的大批商品房社區(qū),尤其像古北街區(qū)這樣有著歷史和文化價值的區(qū)域。

王懿泉:在中國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的過程中,面臨許多的現(xiàn)實問題。特別是1990年代中期以來,房地產(chǎn)成為支柱產(chǎn)業(yè)后催生了樓市建設速度過快。住宅開發(fā)大多都是“拿來主義”,中國的商品房市場中,有中國特色的建筑是鮮有的;在巨大的經(jīng)濟利益和溢價的誘惑下,建筑設計是否還是開發(fā)者們所考慮的首選項,也是存疑的。這也是為什么鳥瞰中國的商品房住宅,你會發(fā)現(xiàn)它們竟然是千篇一律的。

另一方面,地產(chǎn)商不僅追求建筑的數(shù)量,還要搶工期。在快速開發(fā)建設的過程中,讓人不禁發(fā)問:公寓、住宅的建筑質(zhì)量能否保證?商業(yè)和綠化等配套設施是否成熟?此外,地產(chǎn)商的關(guān)注重點在出售房屋,可能也會忽略運營和維護等問題,更無暇顧及街區(qū)營造和文化服務了。

直到最近幾年,由于中國房地產(chǎn)處于下滑態(tài)勢,以及公共健康意識提升,人們對于街區(qū)營造的需求有所改變,我們才開始反思和回應一系列問題。我們?nèi)绾位卮疬@些問題,會塑造未來十幾年中國街區(qū)和住宅的樣貌。

——制作團隊

——引導收聽

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司