- +1

走近張卜天:從封閉世界到無限宇宙

?【編者按】張卜天,1979年生,河南汝南人。中國科技大學(xué)物理學(xué)學(xué)士,北京大學(xué)科技哲學(xué)博士,西湖大學(xué)終身教授,曾任清華大學(xué)科學(xué)史系長聘教授。譯有近七十部著作,譯文優(yōu)美流暢,廣受讀者好評。2023年秋,張卜天離開清華,正式入職西湖大學(xué)。

張卜天。圖片來源:西湖大學(xué)

有人以為,卜天不在世界。

也許是譯著太多,他有時(shí)被誤會成“已故的著名科學(xué)文獻(xiàn)翻譯家”。20多年來筆耕不輟,44歲的他翻譯了近70種著作,涵蓋了科學(xué)史、哲學(xué)、宗教、藝術(shù)、神秘學(xué)等領(lǐng)域,可謂“補(bǔ)天”之力。

張卜天公開演講極少。在一個題為“我?guī)Х鹜由匣鹦恰钡恼搲希袝r(shí)下“創(chuàng)新”成了一個被濫用的詞:“挖空心思來創(chuàng)新,恰恰意味著沒有自我和獨(dú)特性。”

棄理從文,他逃離過諾獎得主溫伯格門下。質(zhì)疑辨惑,他縱目反觀人類的理性之路。峰回路轉(zhuǎn),他試圖彌合科學(xué)與心靈。

2023年秋,已是長聘教授的張卜天離開清華,正式入職西湖大學(xué)。

首次拜訪在張卜天的寓所,他帶領(lǐng)我們穿過客廳,徑直來到臥室——很少有采訪對象直接開放自己的臥室。進(jìn)入房間后是兩排書架,繞過去,看到幾把藤椅、書桌和床。書桌靠著窗,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見一點(diǎn)山巒。房間很干凈,墻上掛著玄奘的行腳僧像,以及宋代郭熙的《早春圖》復(fù)制品。墻角立著一個巨大的“想”字,是泰山摩崖石刻的拓片。

接下來數(shù)次采訪,都在這個房間。

常講到一處,他就去書架上拿書,朗讀其間段落。有那么半天,我們只聽了古典音樂,沒有談?wù)撌裁磫栴}。大多數(shù)時(shí)候,陽光照入房間,虛構(gòu)著時(shí)間的流逝。有一次窗外大霧,房間成了一艘船,在一片混沌中乘風(fēng)破浪。

零

初二那年,張曉天家里來了一位算命先生。

先生喝下濃茶,在房間里吞云吐霧、念念有詞。那算命的說,張曉天,你名字里的第二個字應(yīng)該換成兩劃的。那是什么呢?張二天、張七天、張九天?還是張人天、張力天、張乃天?大家叫他小天,姐姐說把小字的左邊一點(diǎn)去掉,就是“卜”字吧。

從科學(xué)走向神秘,從理性走向超越,竟然暗合了張卜天的生命軌跡。小學(xué)生張曉天聲音甜美,是學(xué)校合唱團(tuán)的領(lǐng)唱,“讓唱啥就唱啥”。男孩子青春期,家里讓他少說話,他話少不了。聲音變得不那么好,張卜天也不再唱歌。他是標(biāo)準(zhǔn)的理科生,喜歡數(shù)學(xué)物理,解題能力超強(qiáng),至今保存著數(shù)本高中學(xué)習(xí)筆記,清秀工整。

臨近16歲,張卜天考上了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)。報(bào)考前,父親叮囑不要選純理論專業(yè),所以他選了熱科學(xué)與能源工程系。

在1995年的合肥,路過三孝口光明影都時(shí),他邂逅了貝多芬誕辰225周年音樂欣賞會,其中包括《命運(yùn)交響曲》,坐下聽了半個多小時(shí),才發(fā)現(xiàn)之前聽到的只是片段:

“我還以為,命運(yùn)就那么一點(diǎn)點(diǎn)。”

就是單純地聽古典音樂,一盒盒磁帶,一張張CD,其中不少是自己刻錄的。孤獨(dú)賞樂,讓他習(xí)慣于獨(dú)自探索,而不是依賴別人。往后,這些磁帶CD,會出現(xiàn)在不同生命階段的房間里。大一時(shí)讀了愛因斯坦傳記,張卜天覺得,研究光比研究鍋爐有意思多了。他想轉(zhuǎn)到理論物理專業(yè),申請書洋洋灑灑寫了七八頁,他還只記得其中一句:

“每當(dāng)我聽到貝多芬第七交響曲時(shí),我就知道我一定能轉(zhuǎn)成。”

他從一個熱專業(yè),轉(zhuǎn)入了一個冷專業(yè)。命運(yùn)不只有那么一點(diǎn)點(diǎn),后勁還很大。2000年本科畢業(yè),張卜天被美國得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校物理系錄取,師從諾貝爾獎得主溫伯格,獎學(xué)金每月1500美元,差不多13000人民幣,當(dāng)時(shí)國內(nèi)豬肉不過5元一斤。

溫伯格有多牛?自然界中存在四種基本力:引力、電磁力、強(qiáng)力和弱力。愛因斯坦創(chuàng)立相對論后,一直在尋求宇宙的統(tǒng)一場論,對這些力進(jìn)行統(tǒng)一解釋。溫伯格的工作,統(tǒng)一了弱力和電磁力。

在統(tǒng)一四種基本力的征途上,這是巨大的一步。21歲的留學(xué)生張卜天,已然踏上了這條偉大道路。

英文課上,女老師萊斯莉(Leslie Jarmon)讓大家用三分鐘講一個概念,張卜天站起來,講了“無”這個概念。還有一次,萊斯莉讓大家模仿一位名人。張卜天站起來,說了句:

“我不想扮演任何人。”

也許是他的特別之處給老師的印象,師生二人在課后也交流頗多。

五年前,命運(yùn)之神在敲門,出于對世界那種深深的好奇,張卜天選擇打開這扇門。但在異國他鄉(xiāng),環(huán)境改變成了誘因,他發(fā)現(xiàn)物理并不能解答他的根本困惑。

要命的是,這種困惑還在發(fā)酵。

奧斯汀夏天潮濕炎熱,那天晚上教堂外大雨滂沱。張卜天坐在教堂里,古小提琴正在演奏巴赫的全套無伴奏奏鳴曲。陌生感突如其來,耳邊旋律逐漸被暴雨所吞沒,只剩下雨點(diǎn)聲緩慢敲擊著內(nèi)心,咚,咚,咚。

有時(shí),他伸出雙手凝視,疑惑手掌末端為何會分叉出手指。他看到超市售貨員每日重復(fù)著結(jié)賬動作,想到20年后她們可能依然如此。在圖書館,他看著復(fù)雜的高等代數(shù)符號,冰冷異常。這一切都讓他莫名恐懼。他對自己說:

“宇宙的四種力統(tǒng)一了,又如何呢?”

他去找了心理醫(yī)生,萊斯莉幫他介紹的,特意選了一位華人醫(yī)生。張卜天用母語傾訴了近兩個小時(shí)。等他說完,醫(yī)生告訴他,你沒問題,回去吧。

可是,那種難以名狀的情緒愈演愈烈。到了冬天,張卜天悄悄買了一張機(jī)票,沒告訴家人,從奧斯汀起飛回國,結(jié)束了三個月的留學(xué)生活。

飛機(jī)轟鳴,世界在極速后退。

回想在本科的時(shí)候,張卜天遇到副校長,聊起音樂。他說小提琴的音是連續(xù)的,像相對論;鋼琴的音是離散的,像量子力學(xué)。張卜天更喜歡鋼琴,主張鋼琴是更本質(zhì)的樂器。副校長笑著拍了拍他的肩膀,啥也沒說。

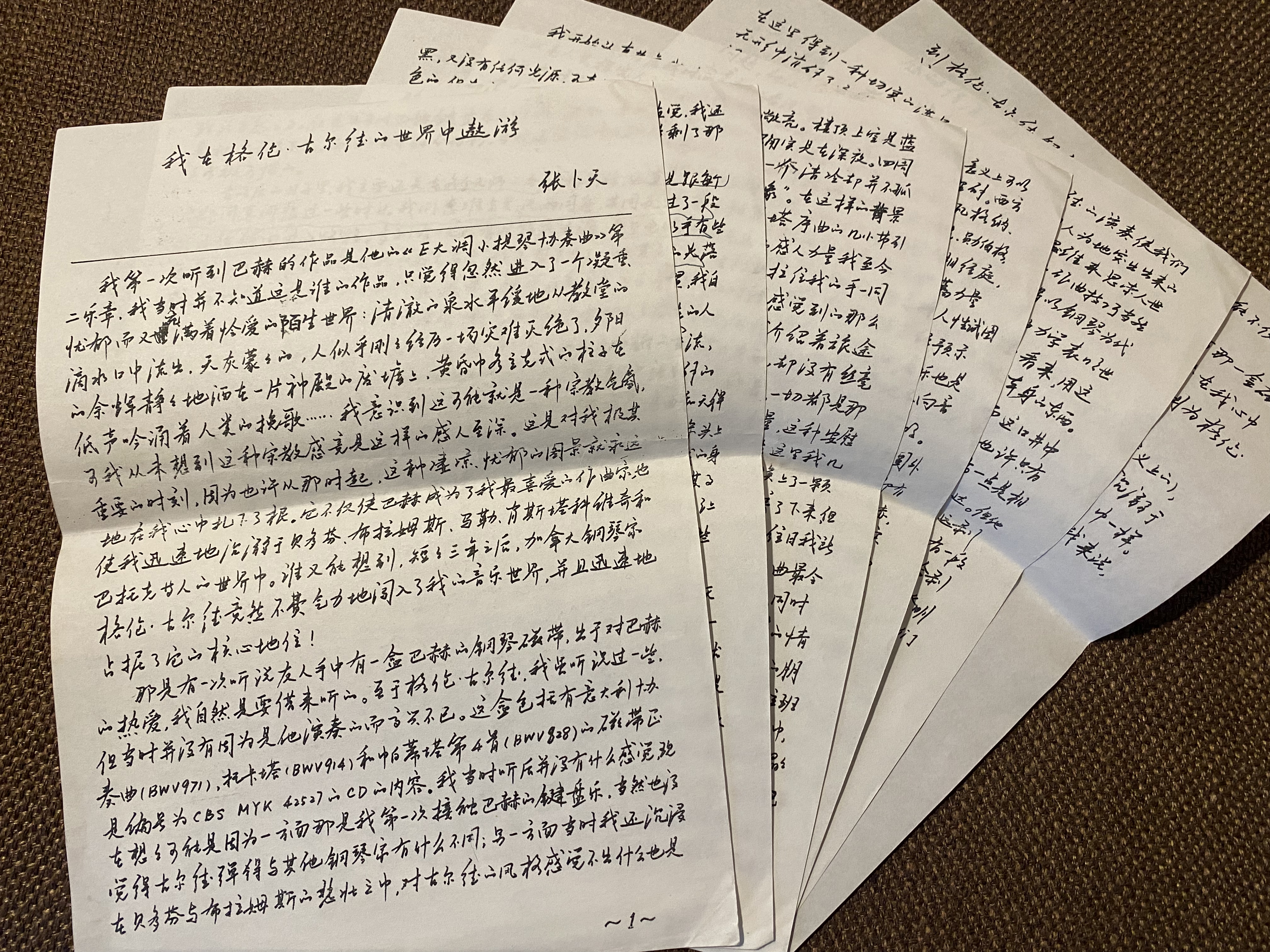

他想著科學(xué)背后的大問題。在中科大讀本科的時(shí)候,他獨(dú)特的敏感已然顯露。1999年,他在《音樂愛好者》上發(fā)了一篇文章,發(fā)表時(shí)題為《古爾德是我真正的朋友》,談對他影響最大的鋼琴家格倫·古爾德,20歲的他寫道:

“科學(xué)就起源于人類對自身的不理解。”

張卜天寫古爾德的手稿,1998年。圖片來源:西湖大學(xué)

發(fā)生在奧斯汀的這場精神危機(jī),不是憑空來的。從美國跑回來后,張卜天在中科大宿舍躲了一段時(shí)間,才跟家里坦白。躲藏的時(shí)間,他開始閱讀海德格爾的作品。《形而上學(xué)導(dǎo)論》的第一句就讓他如觸電一般,頭皮發(fā)麻:

“世界為什么是有而不是無?這是哲學(xué)最基本的問題。”

20世紀(jì)同樣重要的哲學(xué)家維特根斯坦也表達(dá)過類似的意思:“真正的神秘,不是世界如何存在,而是世界竟然存在。”

就像柴科夫斯基第四交響曲第三樂章,張卜天邊說邊打開了這首曲子,快節(jié)奏的提琴撥奏,就好像一個被困在房間里的人,瘋狂找著出口,尋遍每一個角落,鬼鬼祟祟,忐忑不安。

中間有一段旋律突變,嘎吱一聲門開了,像是家里來了客人,那人馬上昂首闊步,正襟危坐,掩藏自己內(nèi)心的恐懼。張卜天說:

“柴科夫斯基最打動人的,不在于深刻,而在于真誠。”

回國后的次年春天,張卜天決定去北大旁聽,準(zhǔn)備考哲學(xué)方向的研究生。“只有哲學(xué)還能收留我這樣的人,”他心里嘀咕著。至于為什么選擇“科技哲學(xué)”專業(yè),他說自己的困惑主要是由科學(xué)引發(fā)的,聽說哲學(xué)有一個分支叫“科技哲學(xué)”,那就報(bào)它咯。

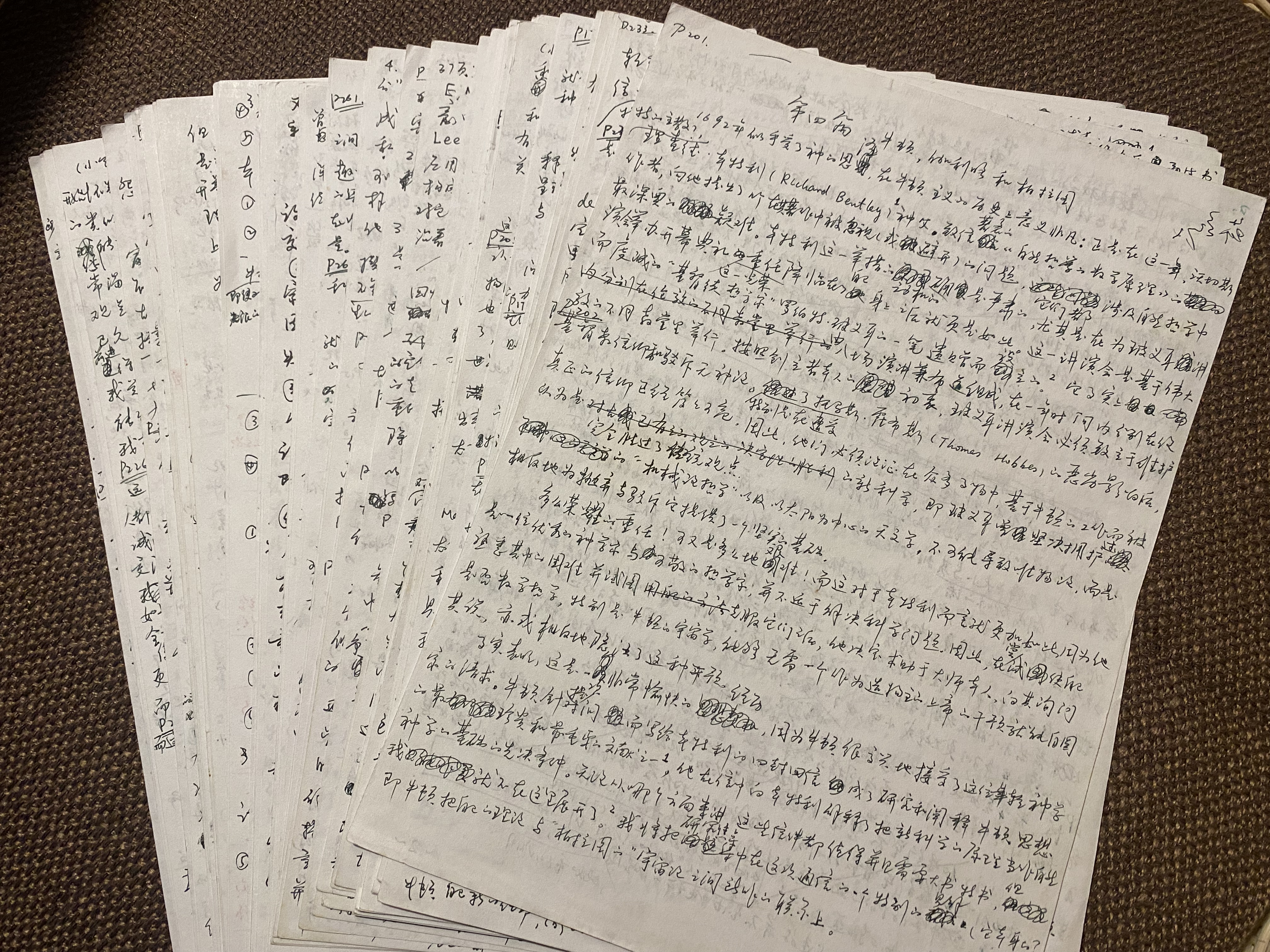

他在北大周邊合租了一個房間,睡的是上下鋪鐵床,自己睡下鋪,床的一側(cè)整齊擺放著磁帶CD還有書。

回國時(shí),張卜天隨身帶了溫伯格所著的《終極理論之夢》英文版,準(zhǔn)備翻譯。這是一次無師自通的嘗試,他當(dāng)時(shí)還不知道,翻譯前要先找好出版社,談好版權(quán)。結(jié)果,還沒等他譯完,國內(nèi)的譯本已經(jīng)出了。

當(dāng)時(shí)在北大任教科技哲學(xué)的吳國盛,看過他的試譯章節(jié)后,將柯瓦雷《牛頓研究》的英文原稿交給他翻譯。此時(shí)暑假將近,這位旁聽生就把原稿帶回了老家。

每天早上,自行車帶著他,他帶著準(zhǔn)備好的飯菜、字典、水筆、草稿紙還有《牛頓研究》的復(fù)印件,來到姐姐剛買的毛坯房,開始一天的翻譯。

空蕩蕩未經(jīng)修飾的房間,是他翻譯的起點(diǎn)。

這本書似乎一直在冥冥中等待他,直擊他的內(nèi)心困惑。柯瓦雷說,現(xiàn)代科學(xué)打破了天與地的界限,把宇宙統(tǒng)一了起來,但科學(xué)世界變得與生活世界疏離了,兩者為一條深淵所隔斷。新科學(xué)解決了宇宙之謎,卻留下了另一個謎:現(xiàn)代心靈本身之謎。張卜天如此翻譯里面的字句:

“所有基于價(jià)值、完滿、和諧、意義和目的的想法都要從科學(xué)思想中消失,或者說被強(qiáng)行驅(qū)逐出去。”

“在科學(xué)世界里,每一個事物都有自己的位置,唯獨(dú)人失去了位置。”

《牛頓研究》翻譯手稿,2001年。圖片來源:西湖大學(xué)

張卜天認(rèn)為,心靈的無處安頓和無家可歸,是現(xiàn)代人面臨的最嚴(yán)峻的問題。溫伯格也說:“宇宙越顯得可以理解,就越顯得沒有意義。”

當(dāng)時(shí)在毛坯房里的張卜天,暫時(shí)找到了位置,和自己的困惑相處。2002年9月,經(jīng)過一年半的旁聽,他考上了北京大學(xué)科技哲學(xué)專業(yè)的研究生,導(dǎo)師正是吳國盛。

更廣闊的圖景正在展開,科學(xué)到底為何源起,又將何為,這是一門研究科學(xué)的源與流的學(xué)科。比如,我們常把自然的運(yùn)作理解成機(jī)械,其思想源頭在中世紀(jì)。12世紀(jì)開始用“機(jī)器”來指代自然,機(jī)械設(shè)計(jì)以14世紀(jì)的機(jī)械鐘達(dá)到頂峰,也開啟了一個巨大的隱喻。

想想現(xiàn)在生物學(xué)的一些概念:分子馬達(dá)、信號傳導(dǎo)、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),就能理解這種機(jī)械自然觀是多么深入我們的思維,這是一種世界圖景的機(jī)械化。

鋼鐵鑄就機(jī)械,它象征著精確,咬合的齒輪就像明晰的邏輯關(guān)聯(lián)。鋼琴源自鋼鐵,可是,跳躍的音符卻象征著精神的靈動。

讀博期間,張卜天前往德國基爾交流學(xué)習(xí),然而異國他鄉(xiāng)的“魔咒”再次顯現(xiàn)。陰冷的小雨讓張卜天極不適應(yīng),空氣像鐵穹一樣肅穆,讓人喘不上氣。

在誕生過巴赫的土地上,德國人像中國人聽?wèi)蛞粯勇牴诺湟魳贰K暼籼旎[的莊嚴(yán),不過也只在塵世之中。

一個月后,他又逃跑了。

北大旁聽時(shí)的張卜天,2002年。圖片來源:西湖大學(xué)

他回到北大繼續(xù)讀完了博士,畢業(yè)后陸續(xù)在中科院和清華大學(xué)從事研究工作,在北京一待就是20多年。

他的導(dǎo)師吳國盛曾說:不要指望學(xué)術(shù)研究能夠回答人生意義的問題。張卜天很同意這個論斷,但認(rèn)為學(xué)術(shù)研究能夠磨礪人的思想,使其更有品質(zhì)和光彩,讓人懂得如何進(jìn)行真正的思考,而不是胡思亂想,然后每人選擇什么道路是個人的事。因此,學(xué)術(shù)研究當(dāng)然是有很大意義的。

愛因斯坦是對張卜天影響最大的人之一。在艾薩克森所著《愛因斯坦傳》的譯后記中,張卜天寫道:

“愛因斯坦當(dāng)數(shù)20世紀(jì)思想最透徹的科學(xué)家,對什么是基本問題有著異常敏銳的直覺。他能很自然地把握事物的根本,而把其他細(xì)枝末節(jié)統(tǒng)統(tǒng)拋掉。”

“這種古典情懷加上幽默自嘲的氣質(zhì)使愛因斯坦能夠超然物外,對世間紛擾有很強(qiáng)的屏蔽能力。科學(xué)與藝術(shù)的寧靜世界是他心靈的避風(fēng)港,真可謂‘大隱隱于心’,冷漠與熱情在他那里奇特地交織在一起。”

他在北京一直住著極小的房間。書都放不下,單位藏一部分,房間塞一部分。不過,當(dāng)古典音樂充滿每一個角落,房間就被撐大許多。張卜天借此完成了巨大的翻譯量。

他之所以花費(fèi)大量精力從事翻譯,主要是為了分享自己認(rèn)為可貴的思想。許多時(shí)候,他會在房間譯上一整天。他外出時(shí)也會隨身帶著原稿,抽空譯上幾段。他曾用翻譯作為自己生命的刻度:

“譯完一本書,我離死亡也近了一步。”

但他并不想一輩子只做翻譯或純學(xué)術(shù)研究,能進(jìn)能出更令他神往。他曾說,雖然自己90%的時(shí)間都獻(xiàn)給了翻譯,但剩下的10%的時(shí)間對自己才是更重要的。

疫情期間,張卜天突然想起了萊斯莉老師。他搜索萊斯莉的信息,彈出的窗口是一張笑容燦爛的黑白照片,下面寫著“1952-2009”。

萊斯莉是癌癥走的。訃告寫道,她在地中海沿岸的雅典當(dāng)過老師,在南美洲熱帶雨林里為部隊(duì)當(dāng)過老師,在印第安納州大學(xué)當(dāng)過老師,在得克薩斯大學(xué)當(dāng)過老師,為民權(quán)運(yùn)動者寫過追蹤報(bào)道。

她熱愛音樂,喜歡鋼琴。

這則死亡的消息,走了十年,像是一個從鋼鐵中逃逸的低音。

壹

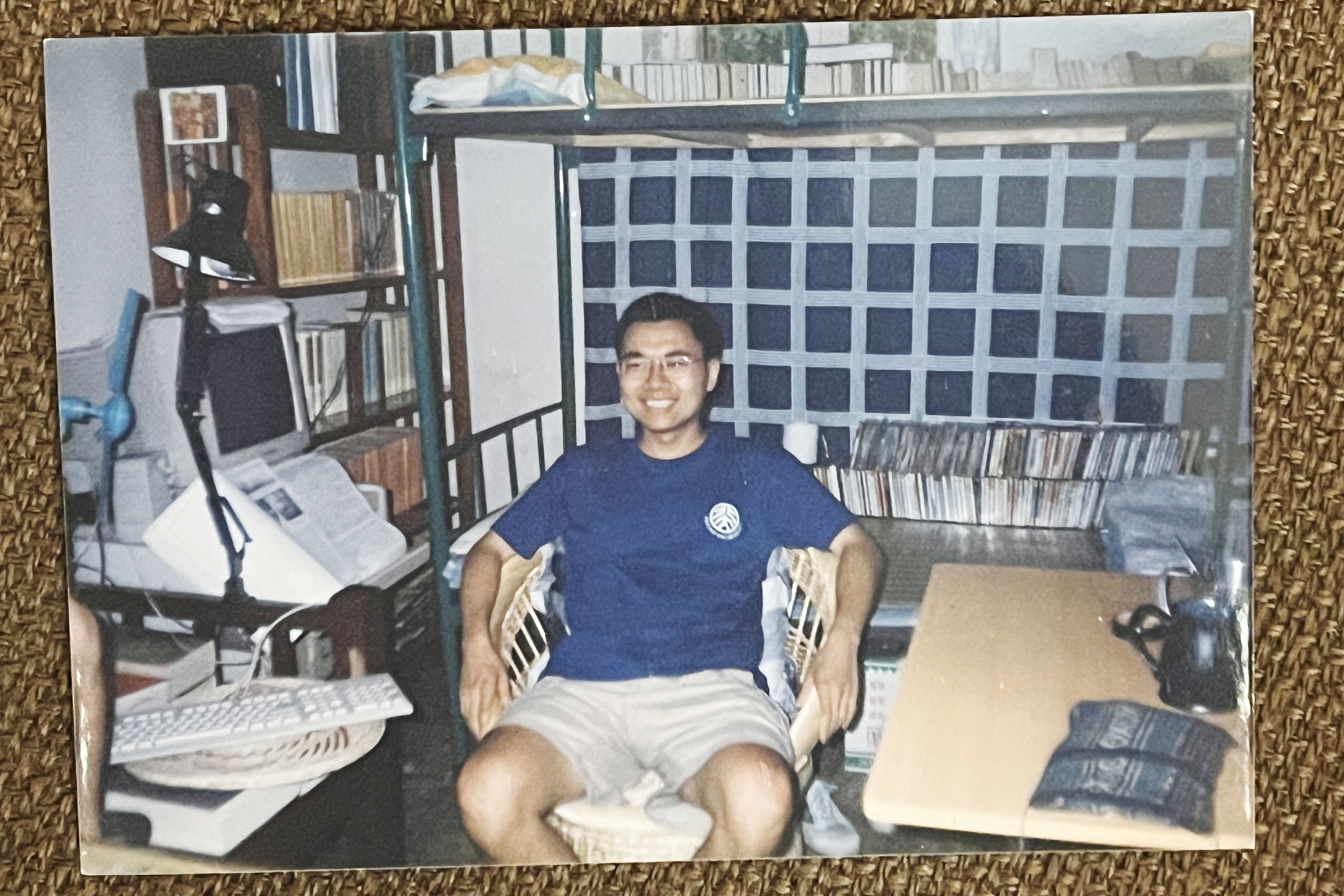

張卜天的房間里,至今保存著一幅講座海報(bào)。

那是2018年12月他回北大給學(xué)弟學(xué)妹做的講座。海報(bào)用細(xì)窄的鋁合金框裝裱好,標(biāo)題是“《圣經(jīng)》之書與自然之書——釋經(jīng)學(xué)與近代科學(xué)的興起”。對《圣經(jīng)》的詮釋方式變化和對人的原罪的重新理解,為科學(xué)革命做了重要準(zhǔn)備。

16世紀(jì)初,新教改革打破了中世紀(jì)釋經(jīng)學(xué)的傳統(tǒng),強(qiáng)調(diào)字面意義的優(yōu)先性,這無異于給思想重裝了系統(tǒng)。在傳統(tǒng)釋經(jīng)學(xué)中,通過事物的寓意,就可以領(lǐng)悟到神的屬性。但新教改革后,失去寓意的物是一堆零散的物,急需重新組織秩序。

接下來無非兩條路可走,一是自然物之間的數(shù)學(xué)秩序,一是自然物之間的分類學(xué)秩序。前者發(fā)展成為數(shù)理科學(xué),后者則發(fā)展成為生物科學(xué)。如此,一個客觀獨(dú)立的自然界第一次展現(xiàn)在人類面前。

這場起源于16、17世紀(jì)的科學(xué)革命,著實(shí)是一場世界觀的革命。古代和中世紀(jì)的人,對自然只是靜觀,世界是一個封閉和諧的整體,本身充滿了精神要素,人不過是在自然母親的懷抱之中。

經(jīng)過這場深刻的革命,宇宙最終不再是推動星辰運(yùn)動的若干個巨大天球。它們像泡泡一樣破裂了,宇宙空間被認(rèn)為是均一而無限的,這個世界的最終組分和基本定律應(yīng)該是普遍而一致的。

這是一個祛魅的過程,當(dāng)自然失去了魔力,人類開始渴望主宰和支配自然。這些洞察,來自柯瓦雷的《從封閉世界到無限宇宙》等著作。張卜天在譯后記里寫道,這一變革的過程不僅千頭萬緒,而且動人心魄,這是一次理智上的探險(xiǎn)。

這場革命,是探險(xiǎn),也是危機(jī)。

理性之刃對世界條分縷析,也造成了割裂。在同于1999年寫的一篇未發(fā)表的樂評文章中,張卜天寫道:芝諾悖論、康德的二律背反、羅素悖論、哥德爾的不完全性定理以及物質(zhì)的波粒二象性,都在提示著問題的復(fù)雜性。這些悖論,是大有深意的矛盾,暗示著理性思維的邊界,也是人的實(shí)際困境。

科學(xué)與人文的張力還可以從一些微妙之處顯示出來。維特根斯坦有句話給張卜天留下了深刻的印象:“如果我們把一個星形圖案——比如一顆六角星——看成相對于某條線對稱,該圖形的美就會受到損害。”

詩人艾倫·金斯堡曾說,“最杰出的頭腦毀于瘋狂”。張卜天聊起了抱著老馬痛哭流涕的尼采,尼采瘋了。他聊起不完全性定理,哥德爾晚年陷入受迫害妄想癥,總是擔(dān)心別人往食物里下毒,最后餓死了,瘦得像一個蜷縮的嬰兒。

在張卜天看來,尼采、哥德爾、維特根斯坦、古爾德、梵高,這些毀于瘋狂的宇宙探險(xiǎn)者,無異于西方意義上的大禪師。他們憑借極其發(fā)達(dá)的頭腦,觸及了人類精神的邊界,卻因身體的羸弱而無法支撐,被界限以外的幽冥黑暗所吞噬,這是一種至為悲壯的自我犧牲。張卜天說:

“柴科夫斯基所揭示的,不是他個人的小苦,而是眾生的大苦。”

海報(bào)。圖片來源:西湖大學(xué)

張卜天又拿出房間里的這幅海報(bào),背景取自博斯(Hieronymus Bosch)創(chuàng)作于1495年至1505年的《人間樂園》,此時(shí)正值科學(xué)革命的前夜。這幅三聯(lián)畫,從左到右,依次是伊甸園、人間、地獄。

在人間,已經(jīng)有了來自新大陸的水果,草莓和菠蘿。人類縱情享樂,光怪陸離。原本,亞當(dāng)在墮落之前擁有完滿的知識,可以看見最遙遠(yuǎn)的星系,最微小的事物。從《圣經(jīng)》意義上講,科學(xué)革命期間產(chǎn)生的望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡,是對人類墮落后失去能力的某種補(bǔ)償。

地獄里,一個人正在受罰,被壓在巨大的魯特琴和豎琴之下,屁股上鐫刻著一段短短三行的樂譜。500多年后,這段旋律被音樂家編排演奏出來。

張卜天在房間里打開這段旋律,是用魯特琴、豎琴、絞弦琴演奏的。他第一次聽的時(shí)候,滾動播放了一晚上,邊聽邊流淚。這首來自地獄的屁股之歌,竟然顯得迷離而哀傷,溫柔而夢幻。

此時(shí),我轉(zhuǎn)頭看了一眼窗外,大霧正濃。

貳

2015年夏天到來之前,張卜天的鍵盤被敲壞了,那個在國外呆不住的魔咒,也終于被打破了。

彼時(shí),他在英國劍橋李約瑟研究所做訪問學(xué)者,待了半年,翻譯了三本半書。鍵盤壞了,干脆不翻了,跑到英國各地逛了一大圈,正好回國時(shí)間也到了。

其中一本《金花的秘密——中國的生命之書》,最為特殊。它本從中國來,近一個世紀(jì)后,張卜天要把它重新帶回中國。

鏡頭切換到1924年,青島碼頭。德國傳教士衛(wèi)禮賢結(jié)束了在中國25年的生活,即將乘船離開。康有為也在送行的隊(duì)伍中,臨別送了不少典籍。衛(wèi)禮賢不算一個成功的傳教士,但卻是瘋狂的翻譯家:

《論語》、《道德經(jīng)》、《列子》、《莊子》、《孟子》、《易經(jīng)》、《禮記》……他還節(jié)譯了《大學(xué)》、《詩經(jīng)》、《三國演義》、《聊齋》、《呂氏春秋》……

大海之上,船艙之內(nèi),衛(wèi)禮賢的行李中,有一本《太乙金華宗旨》。衛(wèi)禮賢回到歐洲后,將《太乙金華宗旨》譯成德文。出版之前,衛(wèi)禮賢把書稿寄給了他的好友——精神分析學(xué)派的宗師榮格。

當(dāng)時(shí)的榮格,正在苦苦思索自己對于集體無意識的研究,其困境已經(jīng)持續(xù)了15年。但是通過《太乙金華宗旨》,榮格看到了靈知(Gnosis)和當(dāng)代人集體無意識過程之間的聯(lián)系。那種超越了文化和意識差異的共同基底,榮格稱之為“集體無意識”。

“金華”,也寫做“金花”,意思就是光,而光是慧的象征。拿到手稿后,榮格完成了前面的評述部分,兩人一起合著了《金花的秘密——中國的生命之書》。

張卜天第一次將它從德文譯出,并且在譯后記里說,《金花的秘密》無疑是溝通東西方精神世界的一座橋梁。其實(shí),衛(wèi)禮賢是修橋之人,榮格是鋪路之人,張卜天也沒有補(bǔ)過什么天。這座橋五彩斑斕,折射出全部的可見光譜,紅橙黃綠青藍(lán)紫。

而他,不過也只是一個修橋鋪路之人。

《金花的秘密》封面。圖片來源:西湖大學(xué)

張卜天說,西方的文化,是把人放大到無窮大,試圖涵蓋一切;東方的文化,是把人縮小到無窮小,試圖融入所有。

可無窮小和無窮大,原本就是相生相連的。

翻譯《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》時(shí),42歲的張卜天突然意識到,自己的人生在螺旋。

他說,這本書其實(shí)也是在講人生革命的結(jié)構(gòu),難怪它對人文社科領(lǐng)域影響巨大,而對自然科學(xué)幾乎沒有什么影響。常規(guī)科學(xué)在一定的范式下發(fā)展,這就像解題,到一定階段,你會發(fā)現(xiàn)預(yù)設(shè)有問題,導(dǎo)致危機(jī),從而迫使你醞釀新的范式。人生何嘗不是如此。

他發(fā)現(xiàn)自己的人生似乎以21年為一個階段。

在第一個21年,他學(xué)習(xí)物理,留學(xué)美國,但發(fā)現(xiàn)科學(xué)解決不了自己的困惑,留下了一個終極問題:世界為什么存在。

在第二個21年,他棄理從文,探求科學(xué)之源與流,思考科學(xué)背后的東西,終于意識到這個終極問題無法通過學(xué)術(shù)或理論的方式來回答,而只能以證悟的方式去消解。科學(xué)探索和心靈探索,正如蘊(yùn)藏在西湖大學(xué)校徽里的寓意——融會溝通東西方的橋梁形象。

這是科學(xué)的溝通,也是人文的溝通,更是科學(xué)與人文的溝通。“科學(xué)”這條契入世界的獨(dú)特道路質(zhì)實(shí)而恢弘,是西方文化的關(guān)鍵組成部分。正如張卜天在商務(wù)印書館《科學(xué)史譯叢》總序中所說:

“現(xiàn)代科學(xué)的興起堪稱世界現(xiàn)代史上最重大的事件,對人類現(xiàn)代文明的塑造起著極為關(guān)鍵的作用,許多新觀念的產(chǎn)生都與科學(xué)變革有著直接關(guān)系。不深入了解科學(xué)的發(fā)展,就很難看清楚人類思想發(fā)展的契機(jī)和原動力。”

“對中國而言,現(xiàn)代科學(xué)的傳入乃是數(shù)千年未有之大變局的中樞,它打破了中國傳統(tǒng)學(xué)術(shù)的基本框架,徹底改變了中國思想文化的面貌,極大地沖擊了中國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活,導(dǎo)致了中華文明全方位的重構(gòu)。”

張卜天并不認(rèn)為自己是翻譯家,也不愿認(rèn)同于任何身份標(biāo)簽。他聲稱自己不是為某幾個學(xué)術(shù)領(lǐng)域活著的,不愿把時(shí)間花在整理人類舊有的知識上。愛因斯坦曾說:“一個人若是把他在學(xué)校的一切所學(xué)都忘掉,剩下的便是教育。”用張卜天的話說:“一切能計(jì)算出來的東西都不重要。”

如果實(shí)在要說,他會把自己稱為一個“真誠而勇敢的心靈探索者”,像榮格和衛(wèi)禮賢一樣懷著巨大的開放和包容,致力于架設(shè)東西方文化的橋梁,不僅要從中國看世界,更要從世界看中國。

叁

2023年早春,大理蒼山腳下。

張卜天去了深藏于青松之中的寂照庵。下方不遠(yuǎn)處,還有一座感通寺。張卜天腦海里突然現(xiàn)出一句話:

“寂而常照,感而遂通。”

前面半句,出自宋代僧人釋惟一,后面半句,出自《周易》。這兩句話放在一起,天衣無縫,像是張卜天多年來一直在苦苦尋覓的。在蒼山腳下,不知是誰留下這么一個藏頭詩一般的謎。他說,這也是時(shí)間與空間的關(guān)系,緣起與性空的關(guān)系。

有人批評,張卜天關(guān)注的東西宏大而不切實(shí)際,他冷冷一笑:“突生重病和臨終時(shí)的人,最清楚什么東西是真正的現(xiàn)實(shí)。在這個意義上,我很現(xiàn)實(shí)。”

從清華到西湖,他說是因?yàn)樽约嚎謶忠谎劭吹降椎纳睿M蚱剖孢m區(qū)的牢籠,不活在安穩(wěn)的既定生命軌道里,迎接更多的不確定性。他說,睜眼看世界,開拓精神視野,“從封閉世界走向無限宇宙”,永遠(yuǎn)是一個人的當(dāng)務(wù)之急,而這需要巨大的真誠、勇氣和好奇。

有人說他“簡直不像這個世界上的人”,總有一種冷浪漫在他身上。他說,“世俗”就是認(rèn)為一切問題都可以用外在的手段來解決,只有在這個意義上,他才是不世俗的。

他喜歡聽相聲,說相聲有一種“破壞力”,使精神在兩極之間擺蕩起來,把假象和偽裝撕破給人看,這就是幽默的本質(zhì)。幽默是人特有的能力,連神明也不會。不過,相聲的嘲諷容易對人刻薄,他對此很是警惕。他戲稱自己是“反演主義”者,這本是一個物理概念,他拿來意指“反對一切表演”。

他幾乎不刷短視頻,而只看長的非虛構(gòu)類節(jié)目,用兩倍速播放,關(guān)注著當(dāng)下發(fā)生的一切。他絕非自我封閉地整日沉浸在內(nèi)心當(dāng)中,而是遠(yuǎn)比大多數(shù)人更關(guān)心社會現(xiàn)實(shí)。世間疾苦讓他感同身受,難以釋懷。“我更愿與人共苦,而不愿同甘,”張卜天說,“不真正關(guān)心他人,就不會真正關(guān)心自己。”

他打開愛因斯坦的《我的世界觀》,朗讀出他翻譯的一段極有共鳴的文字:“對于社會正義和社會責(zé)任,我有著強(qiáng)烈的感受,而對于直接接觸他人和社會,我又表現(xiàn)出明顯的淡漠,這兩者之間總是形成古怪的對照……”

這一刻,作者和譯者變得難以區(qū)分。他瞭望著人世間,又不近煙火。

張卜天很欣賞愛因斯坦的一句話:“一個人的真正價(jià)值主要取決于他在什么程度和什么意義上從自我解放出來。”他也認(rèn)為,人生的方向就在于打破自己給自己設(shè)置的精神壁壘,覺察并克服生命的慣性。人出于自我保護(hù)和克服恐懼的需求,在心靈之外不斷建起無形的墻壁,但每一堵墻壁又會對人的自由構(gòu)成新的限制。英文“enlightenment”翻譯為“覺悟”、“啟蒙”,它的本義,也就是破除心靈的藩籬,讓光照進(jìn)來。人生就是一個不斷地建墻拆墻的過程。

這就像張卜天所喜歡的古爾德的音樂,聽起來似乎支離破碎、離經(jīng)叛道,其實(shí)是打破了被普遍認(rèn)為理所當(dāng)然的既定結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng),不執(zhí)著于任何舊有的舒適區(qū),那是一種全然自由的音樂,讓人心醉神迷。他指著房間的墻壁說:

“把自己逼到墻角,小死大活,不破不立。”

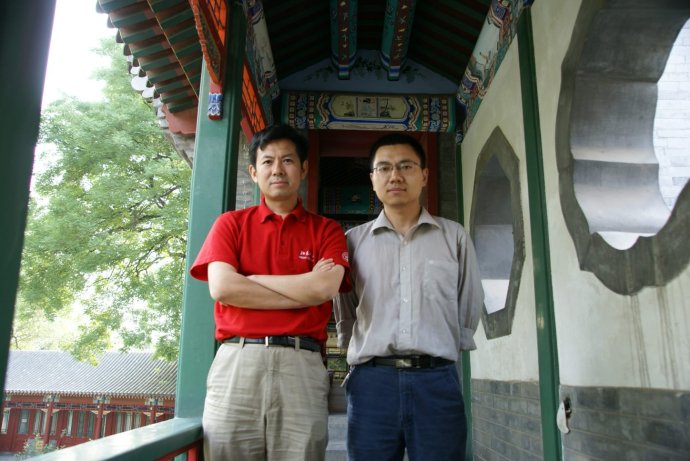

博士畢業(yè)時(shí)和導(dǎo)師吳國盛(左),2008年。圖片來源:西湖大學(xué)

在正式開始新工作前,張卜天給自己安排了一次長途旅行。他喜歡走路,有一整天的時(shí)間,他走出房間,漫步在秋日的山野之中,不覺天色已晚。太陽西沉,一如此時(shí)在聽的布魯克納第九交響曲帶給他的感受,快速墜落的世界也在強(qiáng)烈地上升。他感到身體在消失,竟和宇宙萬物相融。

他聽到了腳步聲,那是亞里士多德如大象一般獨(dú)行于茫茫大地的回響,是玄奘西行的腳步,是康德在柯尼斯堡的踱步。伴隨著腳步聲,世界正在無限放大,他的微軀不過是一粒星塵,隨著星流,可他又分明感到時(shí)空在消融,瑩然萬星都在心靈的鏡子里燦著。一片竹林內(nèi),天已全黑,伸手不見五指。他拿出手機(jī)給恩師吳國盛編輯了一條微信,這天是吳國盛60歲生日,祝福之余,他寫道:

“這是一次前所未有的刻骨銘心的強(qiáng)烈體驗(yàn),伴著星星、月亮以及風(fēng)在竹林中的呼嘯,在黑暗中勇敢地獨(dú)自摸索,是我憧憬的人生道路。我會真誠面對自己的困惑,勇敢地踏上一條人跡罕至的精神探索之路,盡己所能為人類、也為自己答疑解惑,求醫(yī)問藥。”

他全然走入竹林深處。

(作者沈是,就職于西湖大學(xué)公共事務(wù)部。本文首發(fā)于西湖大學(xué)官方微信公眾號“西湖大學(xué)WestlakeUniversity”,澎湃科技獲西湖大學(xué)授權(quán)刊發(fā)。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司