- +1

在回憶錄里,波伏瓦講述女性人生需要迎戰哪些“決定性瞬間”

法國思想家西蒙娜·德·波伏瓦除了以理論巨著《第二性》享譽國際之外,還著有四卷回憶錄。這些回憶錄卷軼浩繁,足以讓她問鼎法國偉大回憶錄作家的寶座。

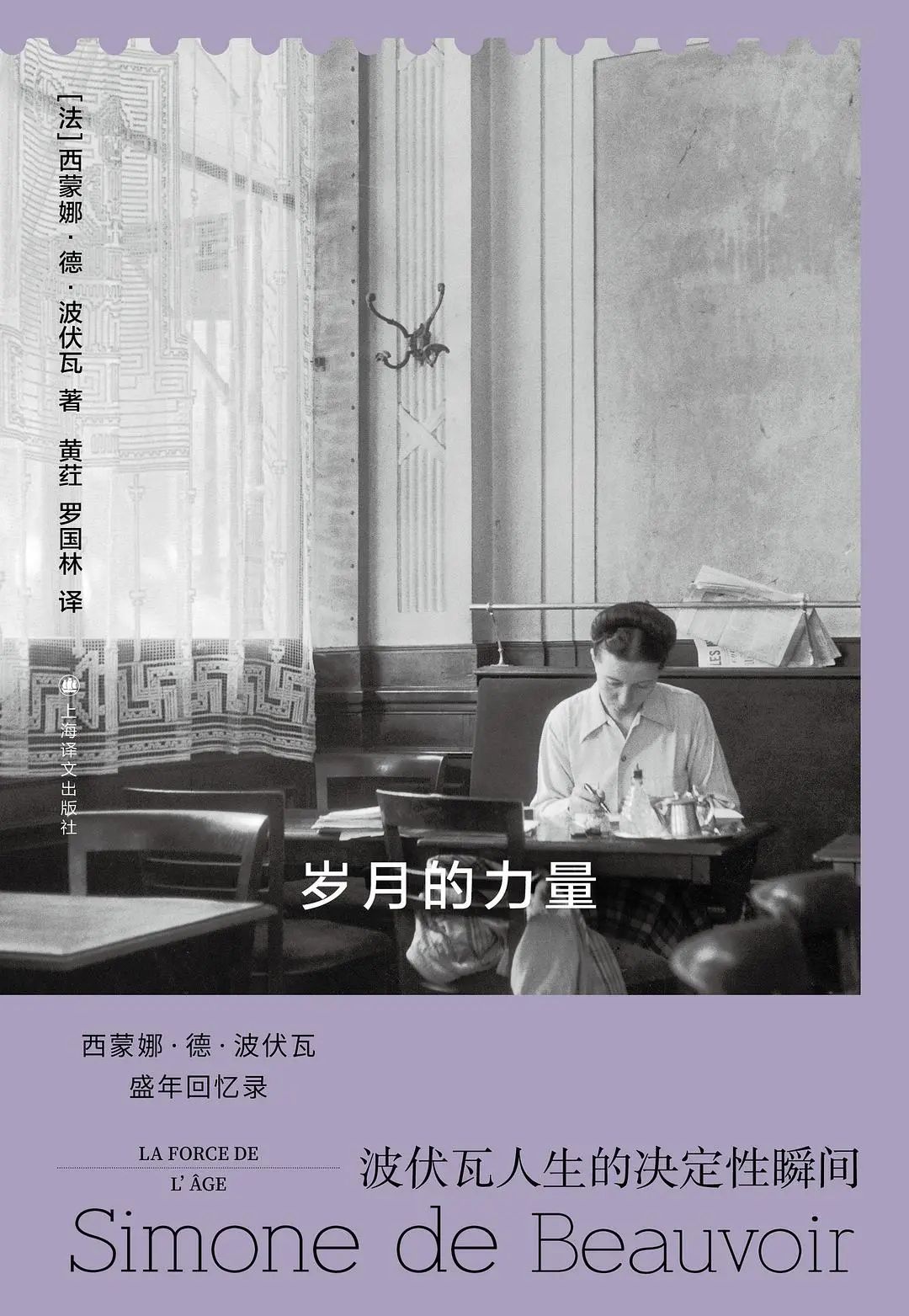

近期由上海譯文出版社出版的《歲月的力量》是回憶錄的第二部,于1960年在法國出版,記錄了波伏瓦在1929年至1945年的經歷,講述了她畢業后在魯昂、馬賽等地教書的執教生涯、找到人生目標開始嘗試寫作的第一步、結交群星璀璨的歐洲文藝界知識界人士,也濃墨重彩地描寫了動蕩危急的時局和法國在二戰中的滿目瘡痍。

這段時期對波伏瓦來說至關重要,她不僅實現了童年時的夢想,獨立自主地踏入社會,寫出第一部小說《女賓》,奠定一生為止奮斗的目標——寫作,并且在殘酷的戰爭環境中迅速成熟起來,從一個生活的旁觀者變成了“介入作家”。

波伏瓦如何找到人生的方向?她為何把泡咖啡館作為一種生活方式?與薩特驚世駭俗的約定由何而起?“三重奏”的真相又是怎樣?……波伏瓦從“局內人”的視角,還原自己人生中的關鍵轉折時期,記錄下一個又一個彌足珍貴的“決定性瞬間”。

[法] 西蒙娜·德·波伏瓦/著

黃葒 羅國林/譯

上海譯文出版社 2023年11月版

譯作選讀

不可能明確指出是哪一天、哪一周甚至哪一月,我的內心有了轉變。但很肯定的是,一九三九年春標志了我人生的一個分水嶺。我拋棄了個人主義和事不關己高高掛起的不作為。我學會了團結的意義。在開始記敘這個新階段之前,我想對過去十年的收獲做一個總結。

把一生分成幾個階段來看難免有些武斷。不過一九二九年顯然是個嶄新的開始,我完成學業,獲得經濟獨立,離開父母家,對過去的友情做了一個清算并結識了薩特。一九三九年,我們的生活也同樣有了翻天覆地的改變:歷史抓住了我,不再松手;另一方面,我徹底地投身到文學創作之中。一個時期結束了。我剛剛描述的這個階段讓我成熟,讓我從青年變為成人。這一時期我有兩大優先考慮的問題:生活和實現我當作家的理想,也就是說,找到把文學嵌入我的生活的契合點。

首先是生活;無論我們做什么,當然首先是活著。但是把我們所要度過的每時每刻連成一體的方式卻不止一種。比如說可以把時間都花在一個行動中,或者也可以把它投入一個作品中。我呢,我的事業,就是我認為握在自己手中的我的人生。它應該能滿足我的兩個要求,從我樂觀主義的角度看來,這兩個要求是密不可分的:一是幸福,二是把握世界。我認為,不幸會扭曲現實。我和薩特的和睦相處確保了我的幸福,我所關心的就是盡量體驗、充實自己。和童年時候一樣,我的種種發現并不遵循一條確定的直線,我并沒有感覺自己一天天在進步。但在混亂無序中,它們讓我心滿意足。我直面有血有肉的事物,和我當初在內心的牢籠里所感受到的東西,我從中發現了未曾意料到的特性。大家已經看到我對探索是多么熱誠執著。很久以來我都抱著一種錯覺,以為事物的絕對真理要通過我的意識,只有我本人的意識才能獲得——或許薩特是一個例外。當然,我知道很多人可以比我更好地理解一幅畫、一支奏鳴曲,但是我模模糊糊地認為,一個有光芒照射的地方,只要不是我親眼所見,那它就是一塊沒被任何人注視過的處女地。

波伏瓦

直到三十歲,我都覺得自己比年輕人世故,比年長者年輕。前者過于懵懂,后者過于固執。只有我的存在方式才是一種典范,每一個細節都得益于這種完美。對世界、對我而言,認識外界的全部是一件迫切的事情。生命不息,認識不止,因此享樂便退居第二位。我可以開心地接受享樂,但不會去刻意追求。我更愿意學著去欣賞斯特拉文斯基的八重奏——雖然當時聽得我興味索然——而不愿意聽耳熟能詳的抒情短曲。我的好奇心有某種膚淺的特點。就像我小時候,我以為第一次聽一支樂曲、看一個城市、讀一部小說,我就能捕捉其中的精髓。我喜歡嘗試不同的東西,不喜歡重復,喜歡看新鮮的那不勒斯,而不愿意重游威尼斯。從某種意義上說,這種喜新厭舊的貪婪也有它的理由。為了認識一個事物,就必須把它放回它所處的整體環境中去。抒情短曲可以回溯到貝多芬的所有作品,回溯到海頓,回溯到音樂的根源,甚至還可以展望它日后的發展。這不僅是我閱讀了斯賓諾莎之后領悟到的,也是因為綜合的思想,我之前已經說過了,是薩特和我的思想的統帥。如果我想擁有世上最小的一粒塵埃,那我就需要了解世界的全部。這其中的悖論并沒有讓我們感到害怕。我們修剪、提煉、決斷。我們把牟利羅和勃拉姆斯拋到九霄云外。同時我們拒絕作出選擇:所有存在的一切都應該為我們而存在。

既然這個任務是無止境的,所以我就無休止地被各種計劃纏身。每一次征服都是需要超越的一步。這個特點不僅是因為我想探索的領域很廣,還因為如今我雖然放棄了窮盡一切的奢望,但我的個性卻沒有改變:我計劃不斷。偶然讓我害怕,讓未來充滿期待、召喚和要求,我讓當下多了一點必然的意味。不過,我已經說過,我也有休憩的時候:我靜思。這是一種神奇的慰藉,存在的憂思消散在萬物的圓融之中,我也和這份充盈安詳融為一體。

波伏瓦部分作品

薩特和我為探索這個世界所做的工作與社會已經建立的模式和藩籬并不相符。這樣也好,因為我們反對所有的陳規陋習,我們認為人應該被重新塑造。科萊特·奧德里一些熱衷政治的朋友曾批評她把時間都浪費在和我們相處上,她很歡快地回敬道:“我正在為明日之人做準備。”聽到這句話我們和她一起笑了,但在我們看來此話不假。有朝一日,人們會掙脫枷鎖,自由地創造他們的生活,這就是我們所希望的。事實上,我們常常也會被潮流左右,比如我們去冬運場所,去希臘,去爵士樂音樂會,去看美國電影,給吉爾和朱利安鼓掌捧場。不管怎么說,無論做什么事,我們都堅信,我們可以改變這件事而不屈從于任何一個模式。我們創造了一種新的關系,自由、親密、坦誠。我們也創建了“三重奏”,雖然結果不盡如人意。在我們旅行的方式中也有一種獨創性,一部分是因為我們對有組織的旅行不感興趣,不過這種沒興趣正好反映了我們的獨立性。我們以自己的方式游歷了希臘。在意大利,在西班牙,在摩洛哥,我們都是隨心所欲地把舒適和簡樸、奔波和閑散結合起來。尤其是,我們創造了我們的態度、理論和思想。我們拒絕被任何條條框框束縛住,我們一直在求變。這常常讓我們身邊的朋友很不適應,他們以為還在忠誠地追隨我們,而我們已經身在別處了。“和你們在一起會很累,”有一天,博斯特對我們說,“那是因為得和你們同時擁有你們的觀點。”的確,我們受不了身邊的朋友老拿我們說事兒,我們把無懈可擊的論據灌輸給他們,但隔了一天我們自己就把這些論據拋諸腦后。

多虧思想的變化和我們對事物的關注,我們才會感覺自己挺貼近現實的。當讓·瓦爾和阿隆在他們的文章和發言中說什么要“落到實處”“圍繞現實”的時候,我們會覺得很可笑,我們確信我們信手拈來就是現實。不過,在這一點上,和所有小資產階級知識分子一樣,我們的生活是以脫離現實為特征的。我們有一份干得還算不錯的職業,但這份職業并不能把我們從文字的世界里拉出來。從知識層面上看,我們真誠、專注,就像薩特有一天對我說的,我們都有“真實的求真感”,這已經難能可貴。但是這絲毫不意味著我們擁有“真正的現實感”。我們不僅和所有的資產階級一樣衣食無虞,還跟公務員一樣收入穩定,不過我們沒有孩子,沒有家庭,沒有責任。我們是精靈。在我們的工作和所得的錢之間沒有直接的關聯,我們的工作總的說來蠻有意思的,而且一點都不累。這筆錢不算多,不能提供一種奢華,我們花錢隨心所欲。有時候夠我們支撐到月底,有時候不夠。這些際遇沒有讓我們意識到我們的經濟情況,而我們也一直對此不在乎。我們就像田野里的百合花一樣茁壯成長。環境更加深了我們的這個錯覺。我們身強體健,只要不是過度操勞,我們的身體都會非常合作。我們可以讓身體吃苦耐勞,這也彌補了我們財力的不足。我們和富人一樣游歷了不少國家,那是因為我們完全不在乎露天睡、在小咖啡館吃飯、徒步旅行。從某種意義上說,我們的快樂是我們賺來的,我們付出了在別人眼中可能無法接受的代價,不過以這種方式獲得樂趣是我們的幸運。我們的幸運還不止于此。我不知道為什么,別人幾乎像看重婚姻一樣尊重我和薩特之間非法的同居關系。總督學帕羅蒂先生知道我們的關系,在把薩特任命到勒阿弗爾之后,他也好心好意地安排我去魯昂教書。因此,我們可以打破常規而不受到懲戒。這也更堅定了我們追求感情自由的決心。我們明顯感受到的一切掩蓋了外部世界的敵意和對立。我們用自己的方式追夢。我依然希望我的生活是“一個美好的故事,在我慢慢講給自己聽的過程中變得真實”。在把這個故事講給自己聽的過程中,我也稍加潤色來美化它。就像我可憐的女主人公尚塔爾一樣,在兩三年間,我賦予了她象征和神話的寓意。后來,我放棄了美化,但我還沒有拋開阻礙我認識人們真實面目的道德和清教徒的熏陶,也沒有拋開抽象的普世原則。我依然深受理想主義和資產階級審美的影響。尤其是我對幸福的一味堅持讓我看不到政治現實。這種盲目并不是我一個人的,幾乎整個時代都在抓瞎。令人震驚的是,《慕尼黑協定》簽訂后,《星期五》的成員(清一色是真誠的“左翼分子”)因為恐慌而四分五裂。就像薩特在《緩期執行》中指出的,我們都過著一種虛假的生活,而這種生活的實質就是和平。沒有人擁有必要的工具去了解正在重新整合的世界,如果我們不了解這個世界的全局,就無法真正了解它。但是,我對歷史和它的隱患的排斥已經到了一個非同尋常的程度。

薩特和波伏瓦

那么,我剛剛講述的經歷有什么價值?有時候,它在我看來帶著那么多的無知和自欺,讓我對自己的這段過往有的只是遺憾。當我看著翁布里亞的美景,那是一個獨一無二、難忘的時刻,但事實上,我并沒有真正認識翁布里亞。我凝望著光與影的變幻,我在給自己講述一個傳說。這片土地的荒蕪,耕作土地的農人不開心的生活,我都沒有看見。或許也存在一種表面的真理,條件是要把表面的東西當作真理,但我的情況并非如此。我渴望求知,但我對錯覺心滿意足。有時候,我也會懷疑:或許這就是為什么當我們面對大皇冠工廠的燈火時,帕尼耶和薩特的爭論會那么吸引我。但我很快就轉移了注意力。

不管怎樣,如果要我對這幾年做一個總結,那么我覺得還是很有收獲的:那么多的書,那么多的畫,那么多的城市,那么多的面孔,那么多的思想、情緒和感情!并非一切都是假的。如果說謬誤是被掩蓋的真實,如果說真實只是通過一些不完整的形式的發展而實現的,我們明白,就算要穿過很多蒙蔽和阻礙,現實還會破繭而出。我所獲得的不完善的文化是達到超越所必需的。如果我們不懂如何配置我們所保存的素材,那么去收集這些材料也是很重要的。我們之所以可以寬容我們的迷失和錯漏,那是因為我們一直堅信:未來是廣闊的,真理指日可待。

新媒體編輯:傅小平

配圖:歷史資料

原標題:《夜讀·傾聽|在回憶錄里,波伏瓦講述女性人生需要迎戰哪些“決定性瞬間”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司