- +1

“年畫搶救第一人”王樹(shù)村絕筆:我為何研究民間美術(shù)

王樹(shù)村(1923-2009),天津人,是中國(guó)知名的民間美術(shù)研究專家、美術(shù)史論家,他被稱為中國(guó)民間藝術(shù)的“守護(hù)神”,是搶救、收集民間年畫的第一人,也是創(chuàng)立民間美術(shù)學(xué)科、研究民間美術(shù)的第一人。

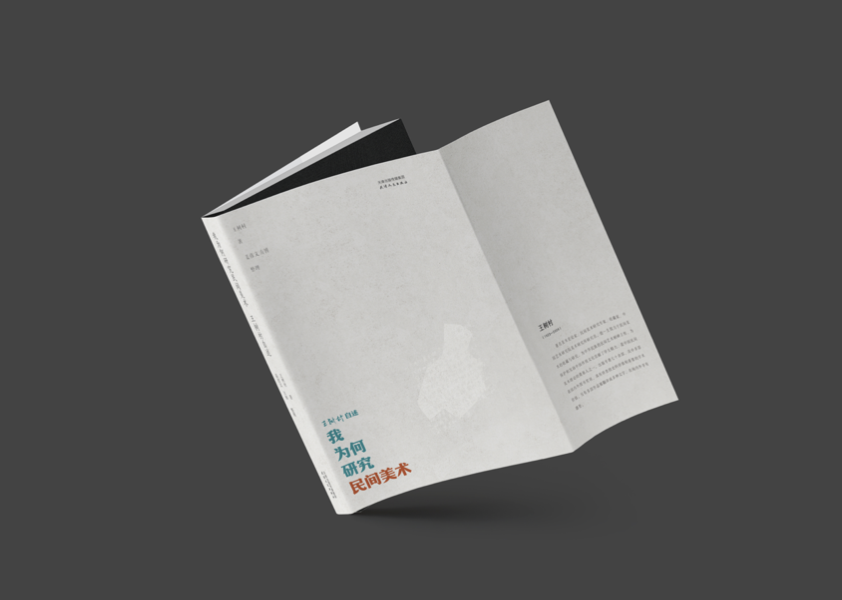

澎湃藝術(shù)獲悉,近日,《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》新書在天津人民出版社出版,該書是王樹(shù)村人生最后階段的絕筆之作。從“我為何研究民間美術(shù)”這一問(wèn)題出發(fā),王樹(shù)村回顧了其生于北方年畫藝術(shù)之鄉(xiāng)楊柳青,長(zhǎng)于炮火連天的天津,耕耘于祖國(guó)大地的人生經(jīng)歷,闡述了其對(duì)民間美術(shù)孜孜以求、筆耕不輟的熱愛(ài)與守護(hù),以及為中國(guó)美術(shù)史填補(bǔ)民間美術(shù)版塊空白的不懈奮斗。

王樹(shù)村(1923-2009)

晚年,王樹(shù)村先生曾說(shuō):“我們談畫也好,我們看這些畫也好,我們寫這些書也好,也就是告訴世人,中國(guó)還有這些東西。他們后人就會(huì)有慢慢的印象,不能光看外國(guó)的卡通,要看看中國(guó)的民間,中國(guó)的文化。”

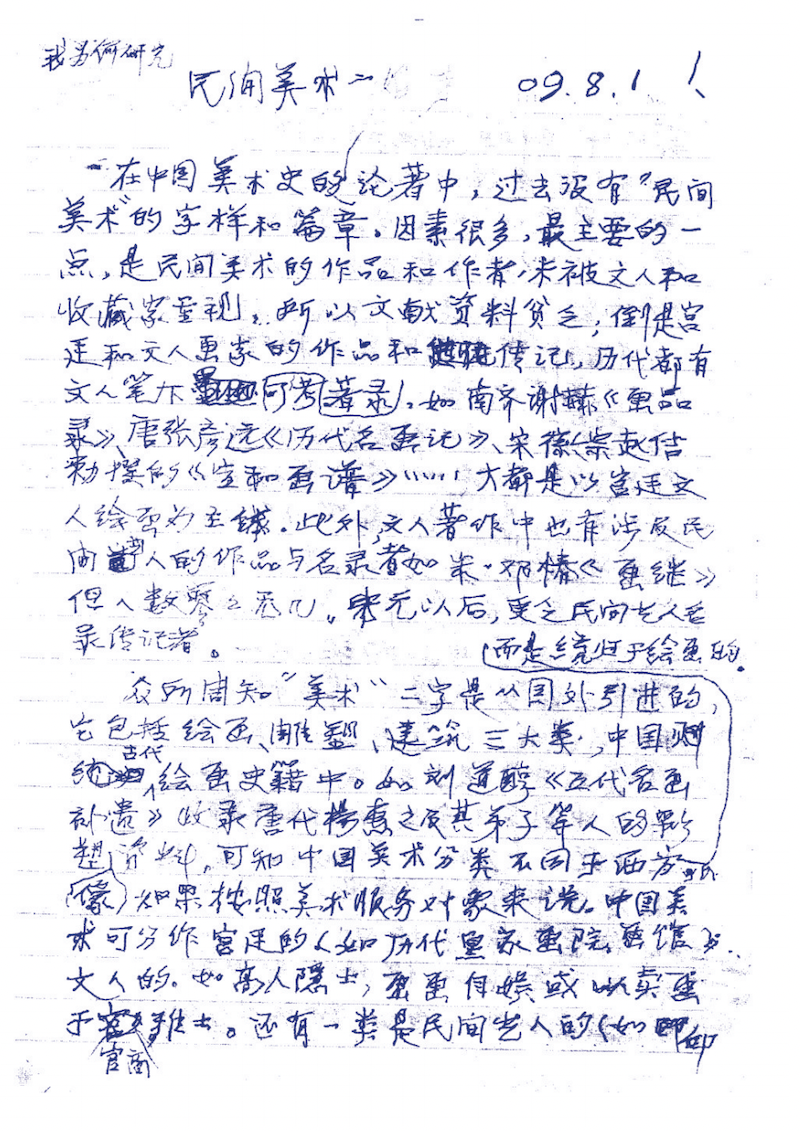

王樹(shù)村 《我為何研究民間美術(shù)之始末》 手稿

《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》的整理者、天津美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與人文學(xué)院副教授姜彥文介紹,這本書是王樹(shù)村先生在病床上完成的,是他在生命最后階段所寫的最后一本書,是他的絕筆之作。據(jù)先生的女兒林小楓女士回憶,當(dāng)時(shí)先生剛剛與死神擦肩而過(guò),身體已經(jīng)極度衰弱,但對(duì)他而言,如果不工作的話,生命就沒(méi)有延續(xù)的意義了。于是,家人便提議他寫自傳,但說(shuō)好每天不能多寫,不能超過(guò)兩千字,而且如果身體不舒服就不能寫。于是,他就每天寫一點(diǎn)兒,直至逝世前三天,從未間斷。從手稿字跡可以看出,多數(shù)的時(shí)候,他的手都是顫抖的。先生為這部自傳起的名字是“我為何研究民間美術(shù)之始末”,或許可以這樣理解,這本書是他臨終前拼盡全力想要和這個(gè)世界說(shuō)的話。

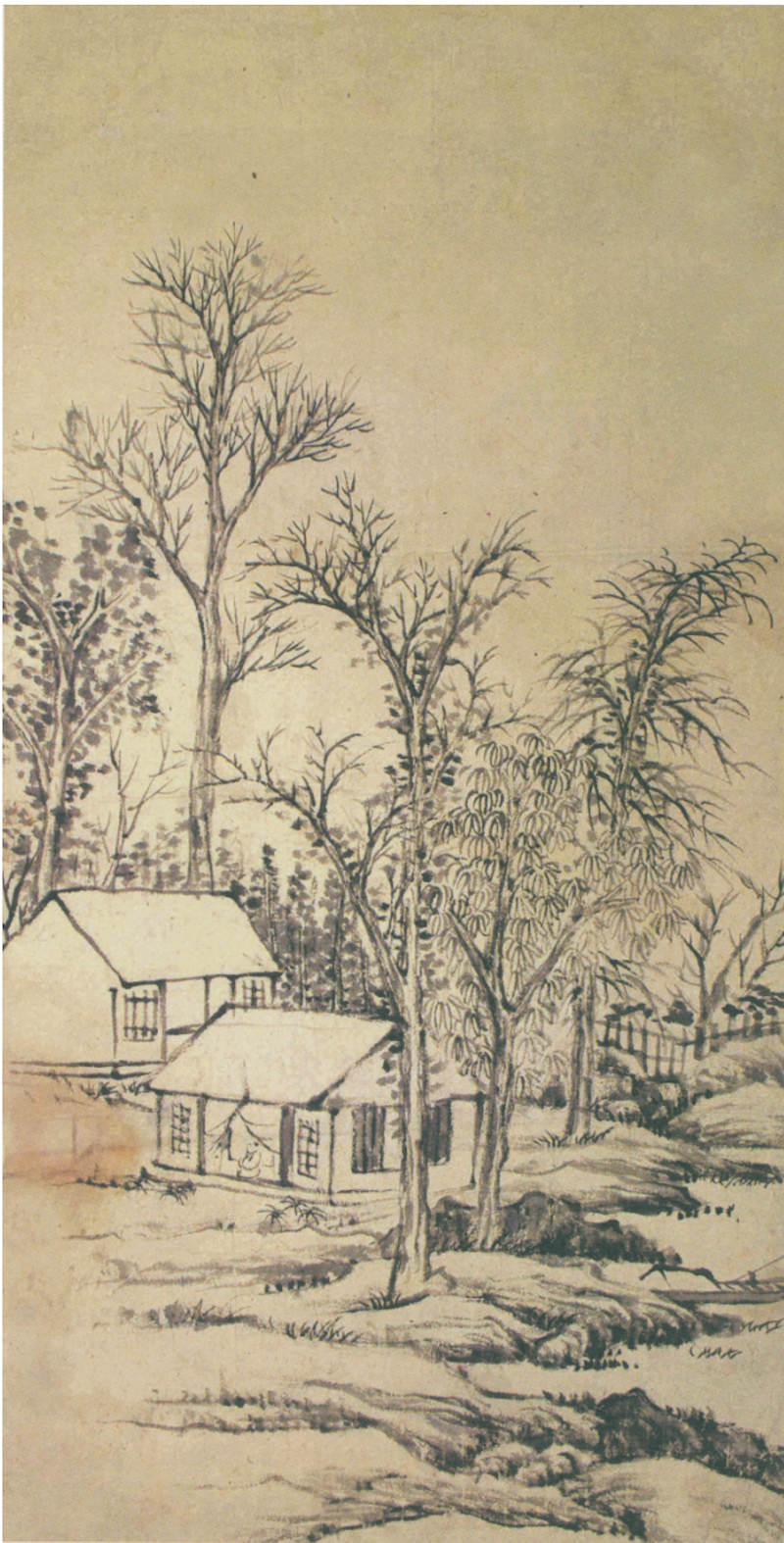

王樹(shù)村 古木寒舍圖 1947年繪

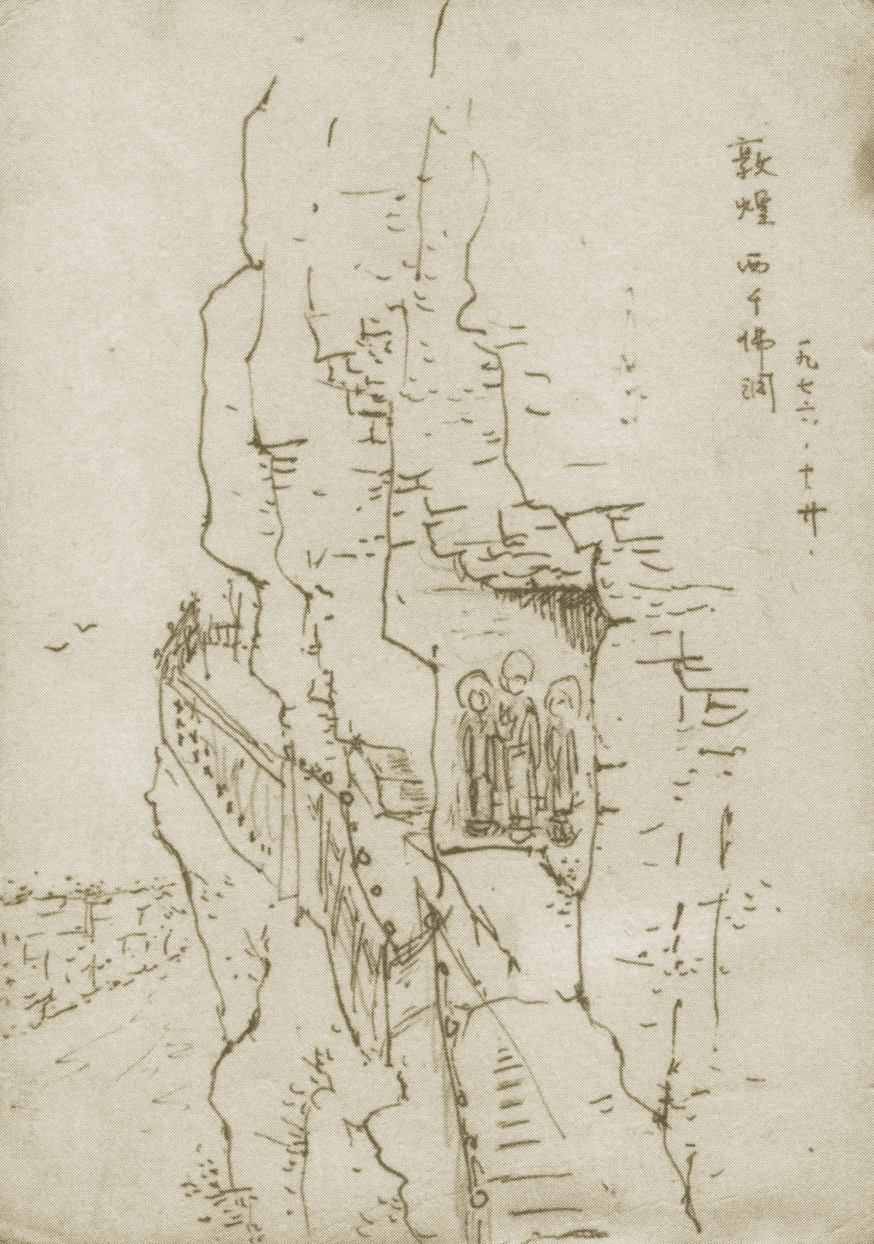

敦煌西千佛洞,王樹(shù)村,1976年繪

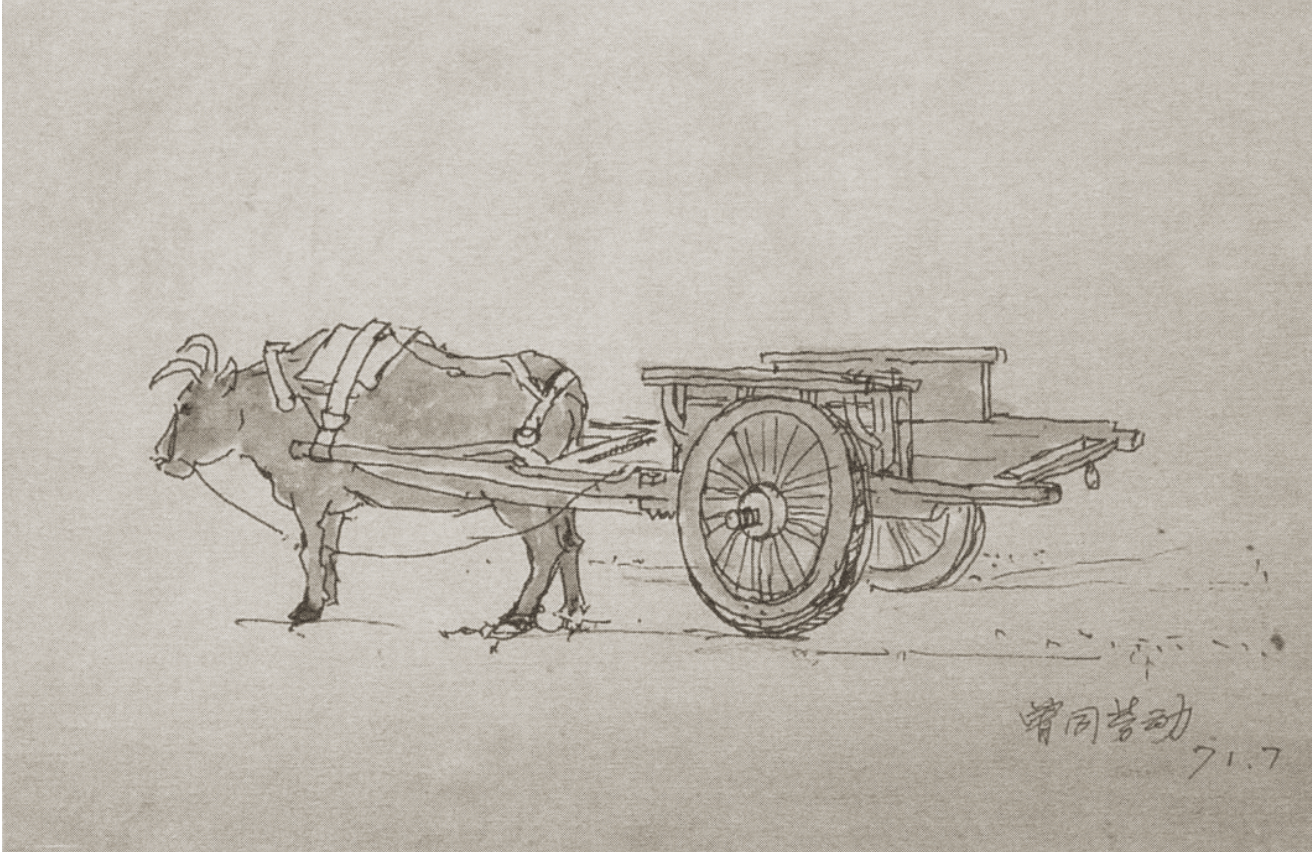

曾同勞動(dòng),王樹(shù)村,1971年繪。

王樹(shù)村說(shuō):“圖中的老牛破車,我曾與它一同勞動(dòng)生活半載。因1960年我曾下放到唐山老莊子公社趕車送糞,所以老牛破車伴我度過(guò)了半年多的歲月。”

《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》新書首發(fā)分享會(huì)前不久也在中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館)舉行。中國(guó)美術(shù)館研究館員劉瑩、中國(guó)藝術(shù)研究院副研究員邰高娣、天津美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與人文學(xué)院副教授姜彥文、天津美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與人文學(xué)院碩士研究生方博作為此次圖書分享會(huì)的特邀嘉賓,現(xiàn)場(chǎng)講述了王樹(shù)村先生的生平事跡與交游往事,分享了該書整理出版的細(xì)節(jié)。

1956年7月,王樹(shù)村捐贈(zèng)故宮博物院文物收據(jù)

中國(guó)美術(shù)館研究館員劉瑩飽含深情地講述她眼中的師爺爺,耿直不阿、語(yǔ)言犀利、幽默風(fēng)趣、不為名利,是她心中最崇敬的人。中國(guó)藝術(shù)研究院副研究員邰高娣回憶其與王樹(shù)村先生臨終之前的相處細(xì)節(jié)。姜彥文回憶起在王樹(shù)村先生不大的房間中,曾存放著數(shù)萬(wàn)件民間藝術(shù)珍品。他說(shuō),王樹(shù)村先生是中國(guó)民間美術(shù)研究的重要奠基人,是其研究民間美術(shù)的領(lǐng)路人。

姜太公 楊四將軍 張大王,清代,河北地區(qū),紙本墨筆,縱26.9厘米,橫42.4厘米 王樹(shù)村舊藏

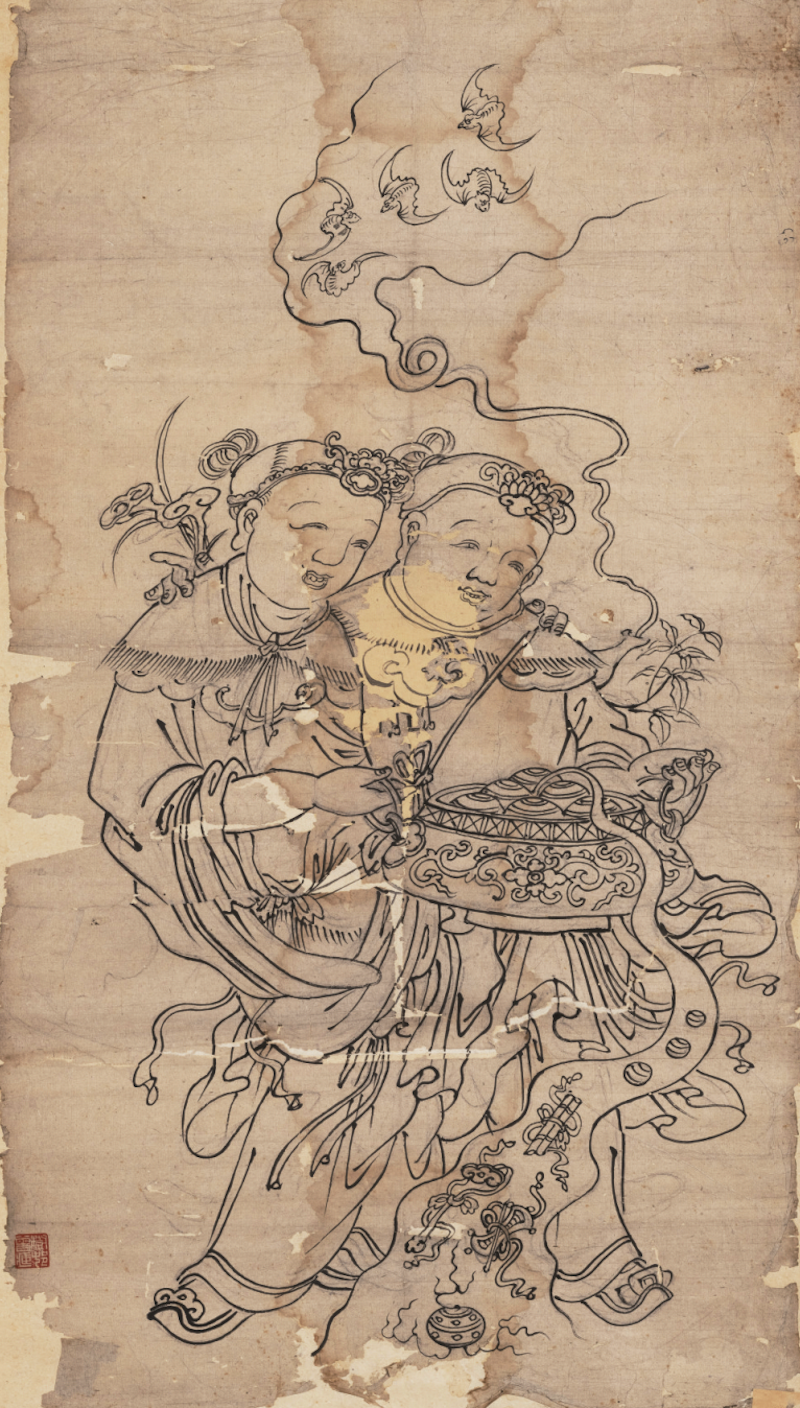

和合二仙,清代,四川綿竹,筆繪,縱 98.8厘米,橫52.4厘米 王樹(shù)村舊藏

秦瓊、尉遲恭,清代,天津楊柳青,版印筆繪,右:縱 148.6 厘米,橫 83.2 厘米,左:縱140.5厘米,橫79.4厘米 王樹(shù)村舊藏

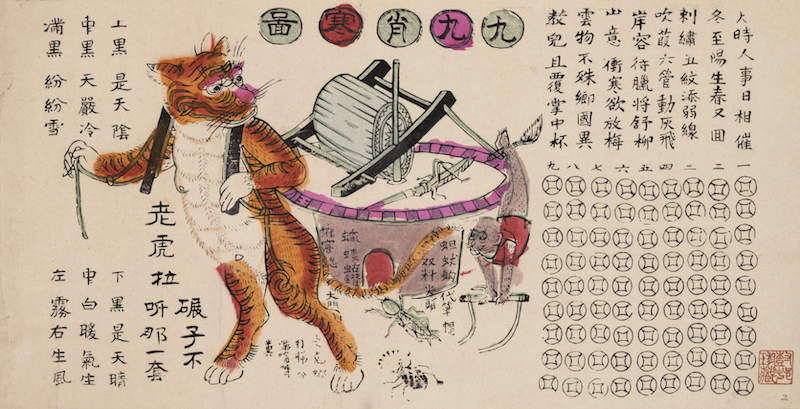

九九消寒圖,清代,河北武強(qiáng),版印筆繪,縱 27.1 厘米,橫 52.6 厘米 王樹(shù)村舊藏

天津美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與人文學(xué)院碩士研究生方博是《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》的另一位整理者,也是活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)最年輕的民間美術(shù)研究者。他在整理此書過(guò)程中,不僅為王樹(shù)村先生百折不撓的精神所鼓舞,更堅(jiān)定了學(xué)習(xí)和研究民間美術(shù)的決心,希望能為民間美術(shù)研究添磚加瓦。

“二十八宿塑樣局部之一”局部 ,清代,紙本墨筆,縱 25厘米,橫 40 厘米,王樹(shù)村舊藏

三官天神(局部),清代,筆繪,縱 148.2 厘米,橫103.4厘米 王樹(shù)村舊藏

孫悟空大鬧天宮(局部),清代,江蘇桃花塢,木版套印,縱31.3厘米,橫54.2厘米 王樹(shù)村舊藏

“我為何研究民間美術(shù)之始末。”是王樹(shù)村先生在病榻前寫下的第一行字,是貫穿這他一生的終極問(wèn)題,也是每一個(gè)民間美術(shù)研究者不斷思考的問(wèn)題。因?yàn)檫@個(gè)發(fā)問(wèn),王樹(shù)村先生放棄了繪畫事業(yè),埋首民間美術(shù)的收藏與研究,殫精竭慮,一心為證明“中國(guó)民間藝術(shù)的根在中國(guó),研究中國(guó)民間藝術(shù)的專家也在中國(guó)”。

《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》書影

王樹(shù)村先生已經(jīng)去世15年,他是中國(guó)民間藝術(shù)的“守護(hù)神”,是搶救、收集民間年畫的第一人,也是創(chuàng)立民間美術(shù)學(xué)科、研究民間美術(shù)的第一人。《我為何研究民間美術(shù):王樹(shù)村自述》的出版,是對(duì)王樹(shù)村先生保護(hù)和發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的立體呈現(xiàn),同時(shí)也展現(xiàn)了他為民間美術(shù)所做的貢獻(xiàn)。

延伸閱讀|王樹(shù)村:難登大雅之堂的“破爛之物”

新中國(guó)掃除了賭場(chǎng)、煙館、妓院、反動(dòng)會(huì)道門、黑社會(huì) 勢(shì)力等等,通過(guò)鎮(zhèn)壓反革命、“三反”、“五反”、資本主義工 商業(yè)的社會(huì)主義改造等運(yùn)動(dòng)和學(xué)習(xí)各類文件,社會(huì)確實(shí)變了樣。過(guò)去傳統(tǒng)的民族節(jié)日,如清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、元宵節(jié)的民俗文化活動(dòng)消失了,代之而起的三八婦女節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、五四青年節(jié)、六一兒童節(jié)等,放假或游行。 我自少年時(shí)代就受到“毋忘國(guó)恥”“發(fā)憤圖強(qiáng)”的愛(ài)國(guó)教育,又受民間美術(shù)繁盛的家鄉(xiāng)環(huán)境影響,擔(dān)憂中華民族民間文化遺產(chǎn)將來(lái)會(huì)遭到棄置,傳統(tǒng)節(jié)日的民俗活動(dòng)和民間美術(shù)品類也會(huì)斷代、失傳。我那寫一本《中國(guó)民間美術(shù)史》的愿望,將成為幻想!但又想到,中華民族已有五千年的文明歷史,創(chuàng)造了不少反映人類進(jìn)步的文化遺產(chǎn),不會(huì)因目前蘇聯(lián)、 美國(guó)對(duì)立的國(guó)際形勢(shì)而絕跡,信心不能動(dòng)搖!

先師孔子行教像,清代,拓本,縱131厘米,橫61厘米 王樹(shù)村舊藏

于是,我得空便到早市、舊貨攤、舊書店、造紙廠搜集 材料,崇文門外鐵轆轤把、宣武門外教子胡同的早市,都是文玩字畫、青銅陶瓷、民間藝術(shù)品集中的地方。不少珍品因口袋羞澀,失去了機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí)就是為了寫本書,去收集即將消失的民間美術(shù)資料,還不知道這就是搶救祖國(guó)文化遺產(chǎn)。

川劇繡品(局部),清代,四川,絲織,縱 84.8 厘米,橫261.2厘米 王樹(shù)村舊藏

例如,北京珠市口西湖營(yíng),舊有繡品店十余家,專做清代服 飾上的繡花和地毯等生意,出口歐美各國(guó)。工商業(yè)合營(yíng)并店后,此行業(yè)取消了,舊存的一些繡品無(wú)人購(gòu)買,出口更不可能,幾乎是當(dāng)成廢品處理掉。我遇到后,在一堆一堆舊衣拆下來(lái)的繡花衣飾中,挑出了約500幅清代不同花樣的刺繡精品和花邊。挑選時(shí),那種惡氣怪味只有自知,還怕同志們知道了說(shuō)我“走回頭路”“不盡力于工作”,然后匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。又如 在廢品站等地方收集的字帖、木刻和拓片,以及水陸畫、傳真畫像等,同樣都是為了完成自己的志愿,偷偷摸摸、不敢張揚(yáng)地一面收集,一面晚上整理研究。今天看來(lái),過(guò)去節(jié)衣 縮食,稿費(fèi)收入都買了一些難登大雅之堂的“破爛之物”,還是搶救了一部分非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的民間美術(shù)珍品。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司