- +1

紀念馬可波羅|洪鈞《元史譯文證補》開啟學術革命

洪鈞《元史譯文證補》出版后,學界為之震動。一時洛陽紙貴,一書難求。當時日本印刷出版技術較中國先進許多,鉛字版較刻板本相比,價格也低廉許多。三年后,《元史譯文證補》再版發行,部分返銷回國內,以解學者之亟需。

梁啟超和李思純對洪鈞的評價

梁啟超《中國近三百年學術史》是其1923-1924年在清華學校和南開大學授課的講義,第十五章總結清代學者整理史學、地理學成績。他說:“現存正史類之二十四史,除《史記》、兩《漢》及《明史》外,其余不滿人意者頗多。”元代人所修宋、遼、金三史,在諸史中稱為下乘,其中《金史》因官修之舊,較為潔凈,《宋史》、《遼史》較粗。“遼地偏祚短,且勿論。宋無良史,實士夫之恥也。”

梁啟超認同陸潤庠的看法,認為明代所修《元史》,比元代所修宋、遼、金三史更粗糙,諸史中最差。“明洪武元年宋濂奉敕組織撰寫《元史》,二月開局,至八月便成書,可見其潦草程度。蒙古人未入主中國之前,元太祖成吉思汗、太宗窩闊臺汗、定宗貴由汗、憲宗蒙哥汗四朝,西征中亞、印度,北征俄羅斯和東歐等事件,皆具世界性意義,本為《元史》的重要組成部分,而明代官修《元史》一概付之闕如。”

乾隆年間,錢大昕銳意重修,雖力所未逮,但做了大量拾遺匡謬工作,撰寫了《遼金元史拾遺》、《二十二史考異》、《元史藝文志》、《元史氏族表》等。乾隆年間,有人從《永樂大典》中抄出《蒙古秘史》和《元皇圣武親征錄》,錢大昕認識到其珍貴價值,并存錄了副本。正是這兩部書的發現,元史學起了一場革命。

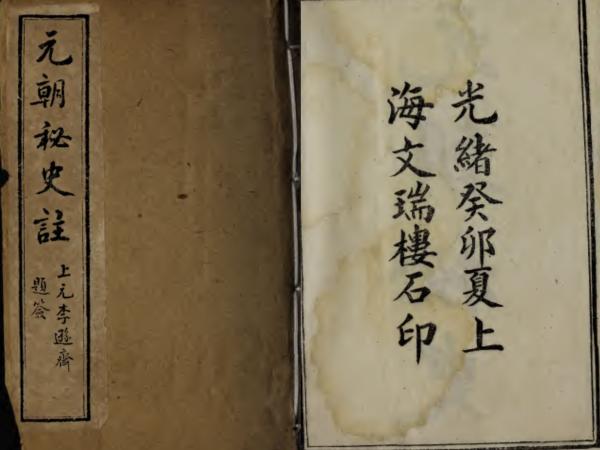

再后來,魏源道光間著成《元史新編》90卷(遲至1903年才刻印),張穆將《元皇圣武親征錄》做了校正,李文田為《元朝秘史》做了注釋。

盡管有這些成績,但“元時之修國史,其重心實不在北京史館,而在西域宗藩。有波斯人拉施特者,承親王合贊之命,著《蒙古全史》,寫以波斯文,實為元史第一瑰寶,而中國人夙未之見。至光緒間洪文卿鈞使俄,得其鈔本,譯出一部分,而元史學又起第二次革命。”

梁啟超簡要概括了二十四史全貌,就元史而言,認為錢大昕是元史學第一次革命,洪鈞是元史學第二次革命,這個評價已是很高了。

李文田《元朝秘史注》十五卷,1903年上海文瑞樓石印版。來源:作者提供

李思純于1919-1922年在巴黎大學師從法國實證派歷史學家瑟諾博司(Ch. Seignobos)學習歷史研究方法,后轉入德國柏林大學。1923年秋回國后,中華書局出版了他的譯著《史學原論》(Introduction aux Etudes Hisroriques),這本書是瑟諾博司和法蘭西國家藏書樓主任朗格諾瓦(C. V. Langlois)合著的,承襲德國蘭克(Leopold yon Ranke)歷史研究法。李思純致力于元史研究,1926年出版《元史學》,深得陳垣、王國維、陳寅恪贊許,是當時史學界的新銳。他對洪鈞的評價更高一些:

“洪鈞于元史學之貢獻,蓋空前矣!”“錢大昕以推許《秘史》,何秋濤以校勘《親征錄》,遂并為元史學之兩大紀念,彼《秘史》與《親征錄》,不過中國書籍之未彰者而已。而洪鈞取材乃別出新途,首先于中國舊籍之史料外,更采取西方史籍,以證中國所未確,補中國所未聞,使中國域中之元史學,擴大范圍,而為世界之元史學。”

“洪鈞所驅役之史料,除中國所固有者外,乃及于波斯、阿拉伯、俄羅斯、法蘭西、英吉利、德意志、土耳其諸國。蓋自中西交通以后,用西方之資料,證中國之事實,本為吾人生于今日之職志,而洪氏實首開此例之一人也。”

“(洪鈞)生于歐亞大通之時代,遭際運會,身為公使,乃得編征他方史料,以為參證。彼所取之材料,為中國向來未有之材料。彼之地位,實為中國元史學上之一驕子,而又能濟之以勤劬搜索之才能。故元史學有洪氏,而其參證乃富,規模乃宏,吾人治元史學者,所當奉為先導也。”

清末邊檄史地學風之盛

洪鈞《元史譯文證補》之所以產生如此之大的影響,得到如此之高的評價,與當時的學術風尚密切相關。

據王蘧常《清末沈寐叟曾植先生年譜》(臺商務印書館1982年),光緒乙亥(1875年),沈曾植26歲,得張穆《蒙古游牧記》和《皇輿圖》,“稍稍識東三省、內外蒙古、新疆、西藏山水脈絡。”得單印本《蒙古秘史》,“如得奇珍,嚴寒挑燈,夜漏盡不覺也。”

光緒六年(1880年),沈曾植31歲,殿試第三甲第九十七名,賜同進士出身。此前會試,“第五策問北檄事,罄所知答焉。“卷不足,則刪節前四篇以容之。”考官王先謙、朱逌然發榜時曰,沈曾植和李慈銘之經策為全考場最佳,學者皆知。主考尚書翁同龢閱卷后,“顧李?伯有負盛名”,對沈曾植“特加獎借”。

由是,沈曾植在蒙古地理學方面的名聲隆起,得以先后交結朱一新(蓉生)、袁爽秋(昶)、李仲約(文田)、黃漱蘭(體芳)、盛伯熙(昱)祭酒、文道希(廷式)、王幼霞(鵬運)、李?伯(慈銘)。“與?伯講習尤契,人稱沈李。”

李慈銘《荀學齋日記》(乙集上),同年10月14日記云:“沈子培來久談,且送其行卷來,近日所罕觀也。”第五策言北檄外諸國,鉤貫諸史,參證輿圖,辨音定方,視余作為精彩矣。”

梁啟超說,自清代中葉錢大昕之后,朝野一直看重西北歷史地理研究,首要因素是因其與國勢邊事攸關。沈曾植和李慈銘之事,充分印證了這一點。

當時學者深知,邊檄史地是朝廷關注的重大問題,也是會試策問必考題目。沈曾植1875年開始下功夫研讀邊檄史地,1880年憑借一篇出色的策問文章考取進士。主考官和考官都是學問淵博、有學術權威之人,由于他們的褒獎,學者們都想一睹沈曾植的卷子。同考場的李慈銘當時已52歲,以學問著稱,看了沈曾植的卷子,坦率承認比自己的答卷更佳。二人自此成為講習學友,人稱“沈李。”

據趙烈文《能靜居日記》(卷四),從光緒四年(1878年)2月底至4月初,其查檢翻閱的書目中,有涉及邊檄史地的著作:

《南村綴耕錄》三十卷:元陶宗儀著。“非小說家,無精義,然從田間憶朝事掌故如此其詳,記分亦不可及耳。讀《元史》者要不可不見。”

《西征記》一卷:明太祖。《北使錄》一卷:李實。《北征事跡》一卷:尹直。《正統臨戎錄》一卷:哈銘。

《北征錄》一卷,《后北征錄》一卷:金幼孜。所記永樂八年、十二年征胡事。

《北征記》一卷:無撰人。記永樂二十二年征胡事。

《西征石城記》一卷:馬文升。記化成丁亥寧夏土達滿四。

《安撫東夷記》一卷:馬文升。記化成十二年安撫海西建州衛夷事。

《興復哈密國王記》一卷:馬文升。記弘治中立元裔丹巴為哈密王事。

《平番始末》二卷:許近。記前事,許時任其事。

《邊防紀事》一卷:高拱。記隆慶初在內閣等籌慮大邊防事、奏議頗通偉。

《伏戎紀事》一卷:前人。記俺答孫把漢那吉來降,招撫封貢事。

《韃虜紀事》一卷:前人。記用張學顏巡撫遼東,御建州夷酋人犯事。

《星搓勝覽》一卷:費信。《瀛涯勝覽》一卷:馬歡。二人永樂間皆從太監鄭和泛海使島夷者,所記略同。

《朝鮮記事》一卷:倪謙。景泰初使朝鮮。《使琉球錄》一卷:陳侃。嘉靖間使。

《譯語》一卷:前人。記間諜所得虜情及虜語。考北塞外地理者宜觀。

趙烈文早年考取功名未果,后“附麗權貴”,充任曾國藩幕僚,后通過曾國藩舉薦,做了幾年易州知事。1878年時,他已47歲,“百事俱灰,立足不搖,心志轉為恬靜一流。”這些書籍大概是他過去備考書中的一部分,由此可知當時學者對邊檄史地之看重。

國際學術新趨向之驅動

沈曾植年譜中提到,1893年,即洪鈞去世那年,“俄羅斯使臣喀西尼以俄人拉德祿夫蒙古圖志中唐闕特勤碑、突厥苾伽可汗碑、九姓廻鶻可汗碑景本,送總理各國事務衙門,屬為考釋。公時在譯署,因作三碑跋以覆俄使。俄人譯以行世,西人書中屢引其說,所謂總理衙門書者也。時他塔拉文貞公(志銳)方為烏里雅蘇臺將軍,亦拓闕特勤碑以遺盛伯熙祭酒,祭酒跋之,公覆書其后,于是三碑始漸著于世。”

這段話所說的是著名的鄂爾渾碑銘。1890年前后,俄國考察隊在葉尼塞河(Haut Ienissei)上游和鄂爾渾(Orkhon)發現大量古代碑銘。俄國學者拉德羅夫(W. Radloff)1893年將若干圖片結集出版,題為《蒙古古代文物圖集》。由于對碑銘內容不解,俄國大使將書送至總理衙門,請中方學者幫助考釋。當時沈曾植在譯署,為三篇碑文撰寫了跋文,拉德羅夫方知這些碑文是古代突厥文,并根據碑文中文對音,初步識別突厥文,于1895年在圣彼得堡出版《蒙古的古突厥文碑銘》,附上沈曾植跋文,稱“總理衙門書”。1897年出版《續編》,1899年出版《三編》。

這些碑文是公元7世紀、8世紀的遺跡,是突厥民族最早的文字記錄,其民族學、語言學、歷史學、歷史紀年學價值無可估量。拉德羅夫書發表后,頓時引起歐洲各國及土耳其學者的關注,轟動一時,由此開創突厥學新紀元。由于拉德羅夫書中所引“總理衙門書”,是破解這些碑文最為關鍵的文獻,后為西方學者反復引用,“總理衙門”學者亦因之受到西方學術界的尊重。

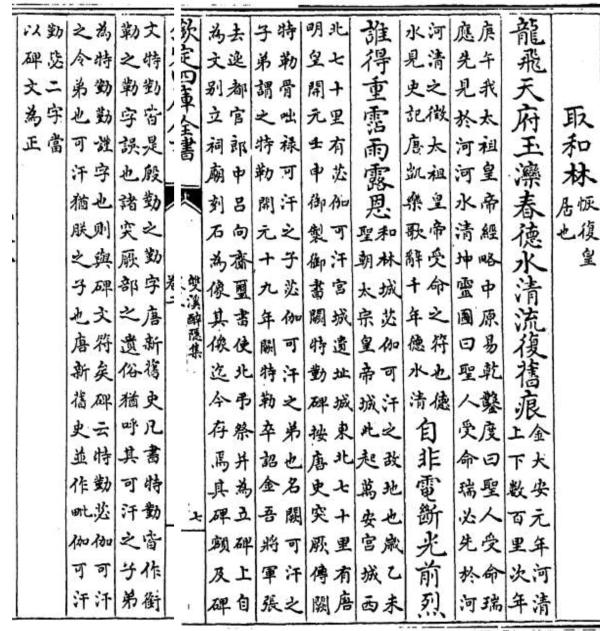

沈曾植所撰寫鄂爾渾碑銘釋文,引用了耶律鑄的詩文《取和林》。耶律鑄是耶律楚材之子,字成仲,號雙溪,其母親蘇氏,是蘇東坡四世孫、威州刺史蘇公弼之女。耶律鑄文學修養很高,詩集名《雙溪醉隱集》。乾隆年間修《四庫全書》時,從《永樂大典》輯出六卷。《取和林》詩在卷二,有注文如下:

“苾伽可汗之故地也。歲乙未,圣朝太宗皇帝城北起萬安宮,城西北七十里,有苾伽可汗宮城遺址。城東北七十里,有唐開元壬申御制書闕特勤碑。按《唐史突厥傳》闕特勒骨咄祿可汗之子、苾伽可汗之弟也,名闕。可汗之子弟謂之特勤。開元十九年,闕特勤卒,詔金吾將軍張去逸、都官郎中呂向攜璽書使北吊祭,并為立碑。上自為文,別立祠廟,刻石為像其后,迄今存焉。其碑額及碑文,特勤皆是殷勤之勤字,唐新舊史,凡書特勤皆作銜勒之勒字,誤也。諸突厥部之遺俗,猶呼其可汗之子弟為特勤。勤謹字也,則與碑文符矣。碑云,特勤,苾伽可汗之弟也,可汗猶朕之子也。唐新舊史并作毗伽可汗,勤苾二字,當以碑文為正。”

沈曾植據此從《唐書》抄出碑文原文,改過勒(勤)、毗(苾)二字,稍加說明,即成此事。由于此事,耶律鑄《雙溪醉隱集》大顯于世,耶律楚材的《西游錄》和《湛然居士文集》也備受重視。耶律鑄之子耶律希亮也被發掘出來,清中期尚有人見其詩文《素軒集》,但已很久不傳。此后幾十年里,一直有學者在搜尋。

四庫全書耶律鑄《雙溪醉隱集》卷二,《取和林》詩文及注釋。來源:作者提供

俄國大使請總理衙門幫助考釋鄂爾渾碑銘時,珍妃堂兄他塔拉(志銳)任烏里雅蘇臺將軍,他將闕特勤碑拓片送至北京,盛伯熙寫跋,附沈曾植釋文。于是,盛伯熙以考據三碑而稱名于世。

清末民初之際,蒙古史、突厥史均為世界性重大研究課題,而蒙古史學為核心,歐美日諸列強政府和學者無不亟亟奔走,爭先恐后。通過鄂爾渾碑銘一事,中國學界亦深知元史研究之重要性更甚于過往。因是之故,洪鈞《元史譯文證補》恰逢其時,甫一出版,即得到一致好評。

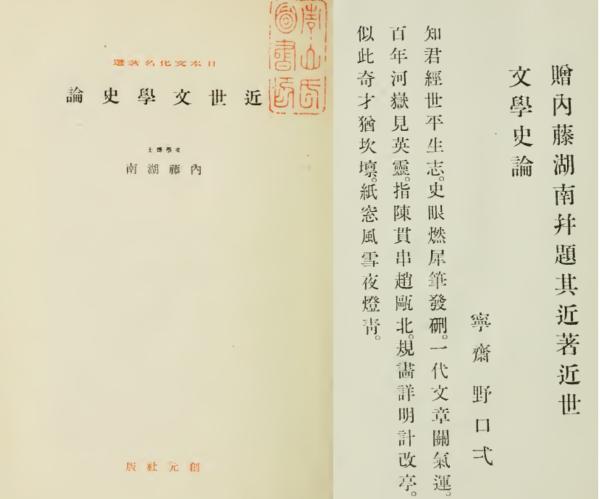

內藤湖南名著《近世文學史論》論,昭和14年(1939年)出版。來源:作者提供

內藤湖南之觀察

日本史學家內藤湖南《中國史學史》第十章第二節“元代的書及史料”中,將耶律鑄的書置于很靠前的位置。他說:“元初有一位特別不可思議的人物,即耶律楚材之子耶律鑄,他著有一部《雙溪醉隱集》。”可以看出耶律鑄對歷史尤其是古代地理很有興趣,文集中很多關于地理的內容,詩里有各種關于地理考證的綿密注釋,頗為有價值。“近年在調查和林蒙古人所造萬安宮遺址時,此書就成了重要的材料。”由此可見,內藤湖南對耶律鑄的書是多么看重。

內藤湖南于1866年生于秋田縣,名虎次郎,其父內藤調一是舊南部藩儒。內藤湖南精通漢語,自1899年始,曾來中國10次,與文廷式、沈曾植、柯紹忞、鄭孝胥、羅振玉、王國維等相熟。他的《中國史學史》第十二章“清朝史學”部分,底本是他1925年在日本京都大學授課稿。該章“西北地理之學”一節,對于清末民初元史研究評述詳實有據,可觀中肯,有獨到的洞見。

內藤湖南認為,清末元史和西北地理研究達至鼎盛,除國勢邊關因素之外,也與盛昱(伯熙)有關。盛昱是清室宗親,是清太宗皇太極的直系后裔,祖父是協辦大學士敬徵,父親是左副都御史恒恩。盛昱于光緒二年(1876)考取進士,授編修,后任國子監祭酒,精通經史輿地及清代掌故。內藤湖南說,“盛昱本人的著述不過是對《闕特勤碑》的考證而已,但他感召了一些有才志的清流派文士。”

正是盛昱得到了蒙文《元朝秘史》,并促成了李文田、文廷式等人的研究,他們二人和繆荃孫、沈曾植都經常出入盛昱的府上。清末后期致力于西北地理研究者,皆是進士中的優秀人物。洪鈞以進士及第狀元,文廷式為進士第二名,李文田為進士第三名。可惜,盛昱歿于1899年,才50歲。李文田40多歲去世,文廷式也不到50歲。由于過早去世,他們都沒留下很多著作。

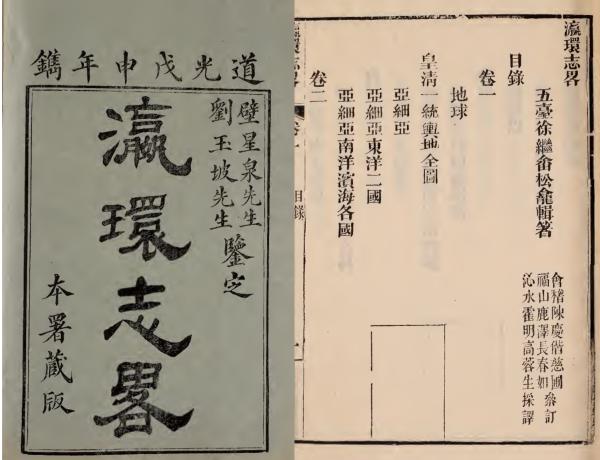

內藤湖南又說,洪鈞也是壽不長,兒子也死的早。由于將書稿委托了陸潤庠、沈曾植,經此二人之手得以出版。《元史譯文證補》與以往引用西方材料的書,如魏源的《海國圖志》、徐繼畬的《瀛寰志略》不同,它的確是直接引用歐洲人著述的著作,是空前的。唯一遺憾的是,此書中極為重要的部分并未完成。他雖然翻譯了拉施特書,但遺漏了其中不可或缺的五、六個傳。

徐繼畬的《瀛寰志略》,道光戊申年(1848年)廈門刻本。來源:作者提供

內藤湖南與沈曾植有過交往,關于洪鈞未及完成的稿本,內藤湖南書中寫道:“據沈曾植本人對我說,此稿本雖散亂,但大多保存在他那里。可惜直至沈曾植去世,也未能將其完成并予以出版。”“文廷式生前就說過,沈曾植是當時中國史學第一人。”“總之,沈曾植具有比洪鈞更加廣泛的歷史知識,在西北地理學方面,是洪鈞以后第一流的人物。他與那珂通世博士同年。”

“洪鈞作為公使曾住俄國、德國,那時,他已有志于使用外國的材料研究元史,知道了波斯人拉施特(Rashid- eddin)著作《史集》(Djami ut-Tevarikh)的存在。但由于不懂波斯文,于是努力尋找譯文,終于找到著名的多桑(D’Ohsson)《蒙古史》(Histoire des Mongols)。后來,雖然見到英國人霍渥思(Howorth)的《蒙古史》,但此書并不是拉施特書原本的翻譯。他知道對拉施特的書來說,最為正確的譯本是俄國貝勒津(Berezin)的翻譯。此外,洪鈞還找到了俄國喀山大學教授、德國人哀忒蠻(F. Erdmann)的《古代突厥、韃靼和蒙古諸民族概況》,該書將拉施特書中《部族志》摘譯成德文。如此,歐洲人關于蒙古史的著作,洪鈞大都見到過。”

“洪鈞通過研究發現,拉施特關于成吉思汗的記載,和《圣武親征錄》是同一個來源。那珂通世博士之所以急于見到《圣武親征錄》,就是因為他讀了《元史譯文證補》。錢大昕以來,學者最重視的一直是《元朝秘史》,至洪鈞的書一出,人們才開始注意到《圣武親征錄》的價值。當然,《秘史》也有勝過《親征錄》的地方,但無論如何,《元史譯文證補》不論對中國或日本的蒙古史研究來說,都是一部劃時代的名著。”

-----

宿景祥,系“澎湃”特約撰稿人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司