- +1

專訪|熊召政:看話劇《張居正》,我會流淚

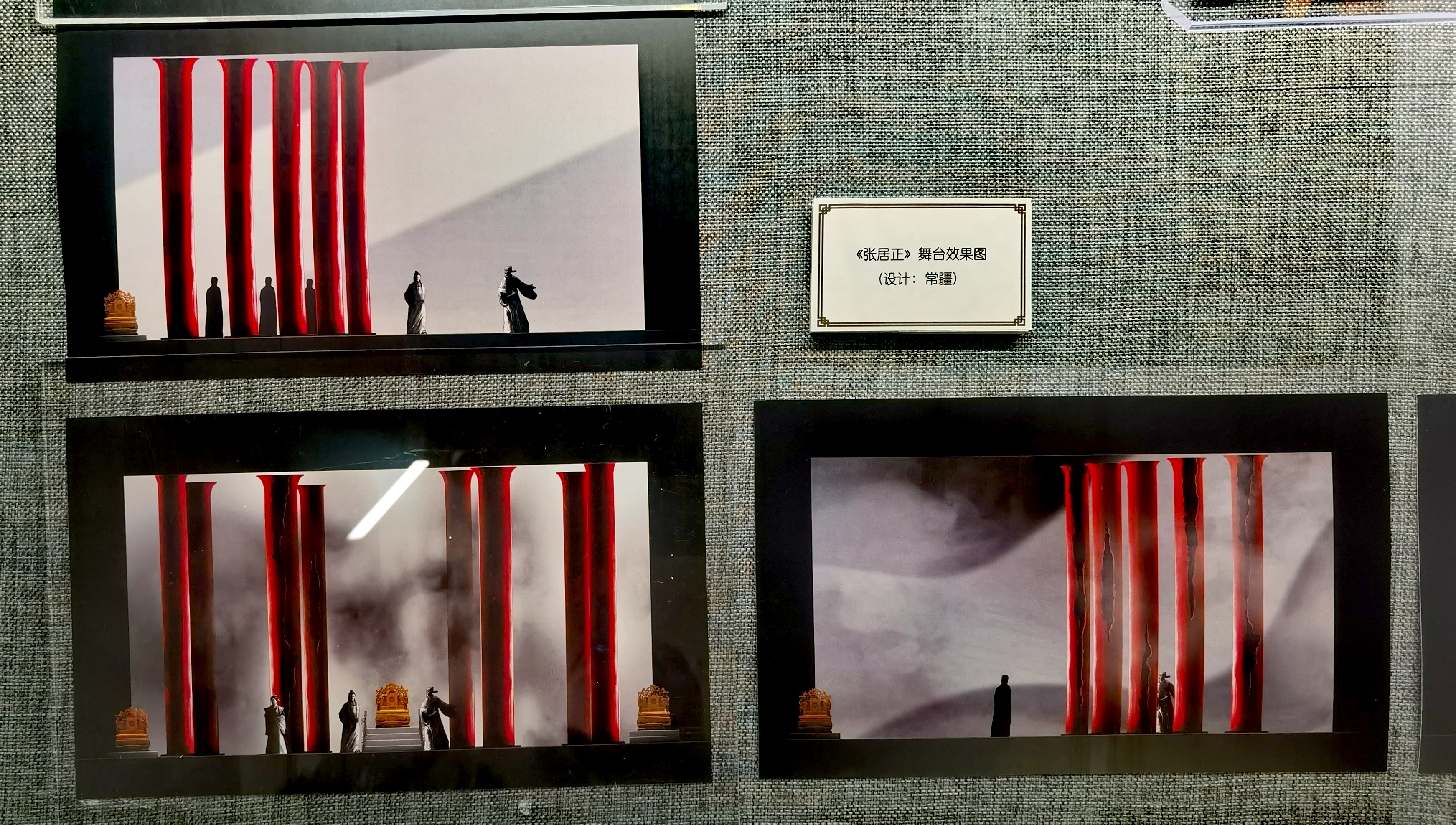

話劇《張居正》劇照

“就算世間再無張居正又有何妨?歷史的車輪仍然在那里轉動。如今,我心愿已了,終于可以走向那個彼岸了。看,那是一個多么燦爛繁華的彼岸。在那,無數先賢在等待著我。推行變法的商鞅在那里,蘇秦、王安石也在那里,他們曾像我一樣位極人臣,也曾被千夫所指,他們的血濺在土地上,濺在無數愚人、壞人的臉上,但當歷史的車輪轉動,那些反對者早已不見蹤影,可他們依然站立在那。這個叫做張居正的人,是個被歷史選中的人。今天,我終于可以走向他們了……”在首都劇場的舞臺上,隨著張居正的飾演者馮遠征激情澎湃地完成這一大段獨白,全場掌聲雷動。

熊召政 攝影 宮小昀

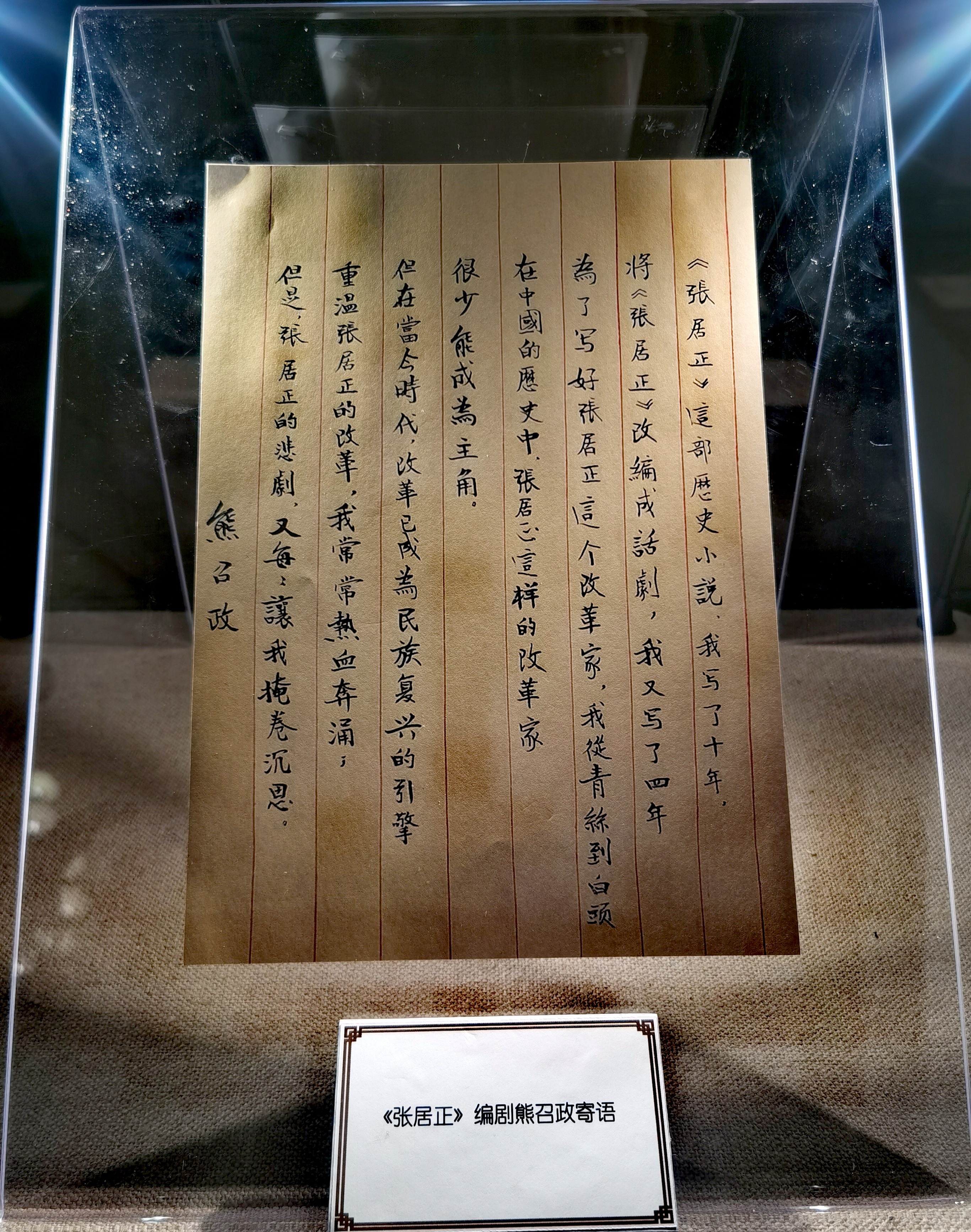

作為北京人藝的跨年大戲,歷史劇《張居正》在2023年12月22日首演當晚,曾迎來了一位特殊的觀眾,該劇的編劇、知名作家熊召政。近日在接受澎湃新聞記者專訪時,他表示這部戲自己看了“三場半”,“坐在臺下,我既是一名觀眾,又是一名帶著使命感的創作者。這部戲很感人,我也會看得流淚。”

今年已經70歲的熊召政,新世紀以來在文壇之上的盛名,可以說是同五百年前的大明首輔張居正牢牢綁定在一起的。2002年,皇皇四卷本長篇小說《張居正》出版,三年后,這部小說讓熊召政捧回了“茅盾文學獎”。回首過往,熊召政曾將創作小說《張居正》比作自己的“三峽工程”,為此他前后批閱十載,甚至因為對第一卷37萬字的手稿不滿意,上演了一出現代版的“黛玉焚書”。小說《張居正》獲評茅獎當年,便被改編成了電視劇,及至眼下這部再現于舞臺上的話劇《張居正》,其間亦是辛苦備嘗,且聽作者本人如何分解。

話劇《張居正》劇照

【對話】

“創作話劇《張居正》,我完全從小說中跳脫出來了”

澎湃新聞:話劇《張居正》脫胎于你的同名小說,我注意到你是在1993年開始動議,想把張居正的故事寫成小說,為什么是在這個時間點上?

熊召政:1992年年初,鄧小平發表了一系列重要講話,為我國新時期改革開放指明了方向。當時《深圳特區報》頭版頭條刊登長篇通訊《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》,這篇文章后來被譽為“歷史關頭的雄文”,而且被《人民日報》、新華社轉載。我那時正好在深圳經商,在一家酒吧聽到了這篇文章的廣播稿,聽完之后熱血沸騰。

當時身邊的朋友也同我聊起中國古代歷史上改革的一些情況,這也促使我留意這方面的內容,從那時起就開始閱讀明史。讀到“萬歷新政”這一段讓我感觸很深,此后我一研究就是六年,越來越覺得張居正這個人物值得寫,和歷史上其他的改革家相比,他的改革對當下的借鑒意義最大。正式動筆前,我還寫了一首七律詩《懷張居正》勉勵自己,“常記先生柄政時,城狐社鼠盡推之。慷慨書生龍匣劍,風流儒子帝王師。江湖寂寞煙霞冷,國庫充盈宰相危。大業原非人事及,荊南父老淚沾衣。”

話劇《張居正》演出期間 首都劇場展柜中陳列的相關資料 攝影 王諍

澎湃新聞:同一般作家相較,你從上世紀八十年代登上文壇,其間還有一段下海經商的經歷,這段經歷對于你理解張居正,寫作《張居正》小說有何影響?

熊召政:上世紀八十年代末之后的十年,我曾下海經商,同時也游歷名山大川、讀史參禪。可以說這段商人的生涯對我寫作《張居正》幫助很大,任何一個社會都有其中心地帶,1980年代初思想解放,文學處于社會的中心。90年代經濟是中心,身處其中可以及時準確地把握社會發展的節奏,而且能看到旁觀者看不到的趨勢和暗流。我們說文人看社會,很容易就將個人的好惡作為公共標準。只有當你親身參與到社會的洪流當中,才會知道社會是多復雜,做成一件事是多么艱難,這些經歷也讓我對他的改革有了更深切的體會和共情。

話劇《張居正》演出期間 首都劇場展柜中陳列的相關資料 攝影 王諍

澎湃新聞:小說《張居正》出版不久,就改編成了電視劇《萬歷首輔張居正》,你也是擔任那部電視劇的編劇,怎么評價那次的影視改編?

熊召政:四卷長篇小說《張居正》是在2002年正式出版,2005年摘得“茅盾文學獎”。得獎當年電視劇《萬歷首輔張居正》的出品方就找到我,請我做劇本改編,擔任編劇。那次電視劇的改編同得獎太近了,坦率地說,我還沉浸在對自己小說的自我欣賞里,沒有擺脫小說內容的“窠臼”。如果一定要說這兩個版本的“張居正”哪個更精彩,我個人更傾向小說。客觀地說,電視劇版是成功的,也留下了一些遺憾,現在陳道明他們正在做升級版的電視劇重拍,還是依據我的小說,只是我不再擔任編劇,把小說交給他們去做改編。

澎湃新聞:近三十年來,你參與了關于張居正的小說、影視和話劇的創作,在你看來這三種不同的文藝體裁間有何異同?

熊召政:給人藝創作話劇《張居正》時,我是完全從小說中跳脫了出來。小說,電視劇和話劇的相同點在于,都是寫張居正“一人能擔天下事”的改革精神。不同的是,話劇更凝練,尤其是在話劇最后張居正的大段獨白,宣示他活著的意義、當官的意義、推行改革的意義,以及他死后無懼別人毀謗的勇氣,這些方面在話劇的呈現上要比小說、電視劇都更直接,也更深了一步。

話劇《司馬遷》劇照 馮遠征飾司馬遷

澎湃新聞:在話劇《張居正》之前,你其實還為北京人藝創作了話劇《司馬遷》的劇本,而且也是由馮遠征擔綱主演。作為劇作家,你在創作這兩部歷史大戲時,有哪些不同的側重和思考?

熊召政:我為北京人藝寫《司馬遷》,也是應馮遠征的邀請。我們當時都覺得太史公之于普羅大眾,大家都知道他寫了《史記》,受過宮刑,但是對這個歷史人物的出身、經歷,比如他老家是在陜西韓城,這些都不了解。

在我看來,話劇《司馬遷》最后漢武帝和司馬遷間的對話是理解這部戲的關鍵。漢武帝(于震飾)問司馬遷(馮遠征飾),你花了十年時間寫《史記》,寫了什么?他回答說,“我寫了三千年來的英雄、明主,也寫了亂臣賊子、才子佳人。寫了我們民族的列祖列宗……”漢武帝聽罷微微一笑,“你的《史記》寫在了竹簡上,朕的‘史記’是寫在山河大地上。這兩者哪一個更英雄,哪一個更難?”

在《司馬遷》這部戲里,我設立了一個政統領袖(漢武帝),一個道統領袖(司馬遷),尤其是最后這段對話,實際上他們兩人間“道”“政”思想的巔峰大對決。我是把司馬遷當作和漢武帝比肩的人物來寫,提醒世人,政統的偉業固然彪炳千古,關乎世道人心的道統同樣不應被忽視,正是這兩種力量,一起在推動著歷史的發展。話劇《司馬遷》和《張居正》的主題不盡相同,尤其在呈現形式上可以說是完全不一樣,在《張居正》里也有我關于政統和道統的思考。

“改革的主題,從話劇第一稿到最后一稿都沒有變”

澎湃新聞:《張居正》的劇本是何時具體動筆的?

熊召政:北京人藝大概是在六年前跟我提出,希望我來創作話劇《張居正》的劇本。2020年2月份,新冠疫情暴發后,我人在武漢,是在隔離狀態下下決心正式動筆。一個人在災難面前往往會重新審視自己,也通過災難去看清平日里看不到的世情、世態。

這種猝然發生的災難,又讓我想起了張居正,恰好遠征當時也給我發來微信問候,我就告訴他們,已經開始動筆了。

澎湃新聞:聽說話劇《張居正》前后改了九稿,你作為編劇能不能具體介紹下這九稿間的演變?

熊召政:《張居正》的劇本我前后改了九稿,頭三稿出來的時候任鳴院長還在世,是我和任院還有遠征副院長三個人在一起商量。任鳴對第一稿的看法是,“這還是縮小版的小說。”到了第二稿的時候,任鳴提出將來這部戲的呈現,應該是留住了小說的精神,卻是獨一無二的話劇版,“話劇應該和小說一樣,成為同一個題材并置的雙峰。”他這句話的站位非常高,有這樣的同道中人在一起商量劇本,讓我有信心也有興趣去啃這塊硬骨頭。第三稿出來后,他們覺得有眉目了,但希望我把劇本里張居正的紅顏知己玉娘這條線刪去,筆墨集中在張居正的改革上,如果閑筆太多,反而沖淡了主題。

第四稿出來的時候,任鳴已經過世了,遠征提出劇本已經很飽滿了,“但是還缺少張居正蕩滌世人心扉的一段獨白,缺少他自己對改革的思考。”我就很為難,因為搞改革,有些事是只能做不能說。遠征就提出是不是可以從后世研究者的觀點里提煉一些話?我就找到了熊十力、徐復觀包括梁啟超對張居正的點評。其中有句話,“明只一帝,朱洪武是也;明只一相,張江陵是也。”這話就是說,明代276年歷史,真正值得書寫的就是太祖朱元璋和萬歷首輔張居正。

話劇《張居正》劇照 馮遠征飾張居正

同時,我在劇本里寫到了萬歷皇帝的姥爺、武清伯李偉同張居正間的矛盾。武清伯憤恨張居正的改革損害了他的特權,他是到了陰曹地府都不愿意放過張居正的。這個點觸發了我,何不在劇本里就寫到陰陽兩界?遠征聽了非常激動,認為這才是話劇石破天驚的改編。孔子說過,“一陰一陽,謂之道。”讓陽間的行動,陰間的抒懷,把后人的評點變成張居正自己的抒懷說出來,兩者結合在一起。

如此出來了第五稿,這一稿的確是耳目一新的。然后又做了些修補,遠征院長是在第六稿的基礎上開始建組籌備。建組后,演員進來,舞美設計也要介入進來,發現一些情節要做相應的調換,同時貪官胡自皋的戲份要增加,加強戲里惡勢力的一面。之后幾稿都是在做這些調整,結構其實是在第五稿就完成了。

澎湃新聞:馮遠征導演提到最后兩稿中,有些地方有些弱,還是請你做了補強,能具體介紹下嗎?

熊召政:遠征提的問題主要是集中在最后張居正的詠嘆調上,他認為哪怕只是他一個人在說,也要打幾個滾兒。抑下來,要再揚起來,如此要有幾番抑揚頓挫。這個過程中,遠征他們有什么想法都是直接跟我提,他不會去改劇本,都是希望我親自來改,他們對劇作家非常尊重,這也是我特別感動、滿意的地方。

澎湃新聞:你怎么看待話劇《張居正》中他的改革和改革精神?

熊召政:改革的主題,從話劇第一稿到最后一稿都沒有變,變的是改革的具體內容和情節設置的方式。頭兩稿提及改革,偏重于說明為什么非改不可,任鳴院長后來就提出咱們能不能一上來就用一個事件,讓大家感覺到改革是勢在必行。所以我們現在看到的話劇,第二幕就是在太倉(皇家庫房),張居正上任之后來查賬,發現國庫早已是寅吃卯糧,這促成了他立馬就要著手改革,施行胡椒蘇木折俸。

“這部話劇我看了‘三場半’”

澎湃新聞:話劇《張居正》自去年歲末上演以來場場爆滿,你這次也專程來到北京,想必一定是看過了這部戲,談談自己的觀感。

熊召政:我看了“三場半”,彩排場我就看了,看的是后半場,因為我知道后半場是最激動人心的,然后我看了正式的首演,不過癮,又看了兩遍。可以說第一遍主要是看從劇本到鮮活的話劇呈現,里面的臺詞有沒有恰如其分地講說到位;第二遍是看整體的呈現效果,舞美設計,包括聲光配樂,揣摩演員的表演;第三遍是邊看邊思考,里面哪一句臺詞是不是還可以改得更好?坐在臺下,我既是一名觀眾,又是一名帶著使命感的創作者,這部戲很感人,我也會看得流淚。

澎湃新聞:讓你流淚的點在哪里?

熊召政:就是張居正最后近二十分鐘的詠嘆調,大段獨白,中間穿插相關的人物出場。比如,張居正死去的兒子張敬修詰問父親,這么一個昏庸的皇帝,您還維護他干什么?我立刻就想到張居正應該怎么說,怎么面對自己死后的下場?這段歷史我在寫劇本的時候就想了很多——張居正自己曾寫過一副對聯:一等人,忠臣孝子;兩件事,讀書種田。

忠孝文化是明代開國后,朱元璋立下的價值觀,明朝是所謂忠孝立國的。怎樣體現在位極人臣的張居正身上?我想不要說教,就說他眼下的第一感受。一邊是自己的親兒子,一邊是自己的學生皇帝朱翊鈞,兒子是他的血脈傳承,學生是他的君王和理想所寄。張居正說,“你們的血涼了,我周身發冷;你們熱血澎湃,青春就會在我的五臟六腑蕩漾。”這個時候他不是作為政治家,而是作為一名父親和老師。這一處馮遠征演繹得特別好,把人物心里的百般糾結,萬分的痛苦掙扎都表現出來了,我的淚一下子就流了下來。

第二處就是張居正為了實現自己的改革抱負,拯救百姓社稷,只有一條路就是攀上權力的頂峰。按照他的文人性格,肯定喜歡處江湖之遠,散淡過活。但江湖雖好,救不了百姓;官場雖險,卻可以拯救社稷。他為了實現富國救民的理想,真話不敢說,說假話不臉紅——古代知識分子的權力之路,大抵如此,都會扭曲自己的人格和人性。最終,他客觀評價了自己推行的萬歷新政,“不是我選擇了歷史,而是歷史選擇了我。”如此三層講說,層層遞進,我在寫劇本的時候寫到這段就流淚了,而馮遠征在舞臺上的表演更是入木三分。雖然說劇本是一劇之本,但一部好戲能不能成為經典?真的是要仰賴整個主創團隊的精誠合作,要仰賴導演的舞臺設計和調度,最后要落在演員的人物塑造上,如此故事才能立得住,人物才能立得住。

澎湃新聞:你怎么看待《張居正》的舞美設計?和2015年的《司馬遷》相較,這次舞臺的設計非常簡約、留白。

熊召政:我非常認可,從抽象中凸顯表演的空間,太具象化了反而失卻了舞臺的無限性。比如,為什么舞臺上有八根柱子?我想是中國歷史上宏偉的宮殿都是“四梁八柱”,我們去看太和殿就是如此,一根柱子一柱擎天,八根柱子就體現了一種穩定性,這個寓意一下子就出來了。而三張龍椅,既是象征了皇權,另外也象征了萬歷新政中的“權力三角”,是李太后和馮保,張居正以及皇帝這三極間權力的角力和平衡。這里面我想提一下馮保,他在歷史上是個復雜的人物,既擅權也通大義,而且他其實是皇權和相權(首輔)間的黏合劑,皇權太盛,他會幫著張居正,相權鋒芒太過,他也會反過來幫助皇帝。

話劇《張居正》劇照,馮遠征飾張居正,張培飾李太后。

澎湃新聞:《張居正》這部話劇基本沒有感情戲,但張居正和李太后間的關系,在最后這一大段獨白中有所揭示,你怎么看?

熊召政:萬歷皇帝十歲即位,朝事的處理主要是依靠內閣首輔張居正,他對張居正的態度可以說是既敬又怕、既愛且恨。戲里有句臺詞是他的心聲,“先生,朕恨你,恨你的一言九鼎,怕你的事無巨細,想你的事必躬親。”而且在即位之初,萬歷皇帝的母親李太后就告訴他,這個皇帝你能不能當得成,還要聽張先生的。李太后是維護張居正的,希望兒子在他的輔佐下成為一代明君。但他們都忽略了小皇帝內心的感受,雖然李太后說過“一日為師,終身為父”,但對于這個師父,小皇帝有自己的看法,尤其是自己的皇位能不能坐得穩,師父始終是個威脅,這讓他不能接受。張居正去世的時候,萬歷皇帝剛剛二十歲,正是血氣方剛的叛逆期,母后越是維護張居正,他越要鏟除張居正的影響。從人性的角度,這釀成了張居正最后的悲劇。

李太后是非常欣賞張居正的,她在開頭就曾說過“皇帝是孤兒,我是寡母。”而且她也說過,“他(張居正)讓我有了依靠,感受到了家庭的溫暖。”在最后,我專門設計了張居正和李太后在天地間見面,李太后想把自己的佛珠送給他,他婉言謝絕了,“太后,我們只能若即若離。”李太后又說,“我是太后,也是女人,我也有七情六欲……但我畢竟是鈞兒的母親,是先帝的亡妻,是母儀天下的太后。張先生,愿我們來世還能相見。”這其實已經點明了她的意愿。張居正的回答是,“太后,我們不會再相見了,世間已無張居正。”他們間互有情愫,但這段感情要守禮,也只能是“發乎情,止乎禮”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司