- +1

這場發生在明朝的戰爭,至今還影響著整個東亞

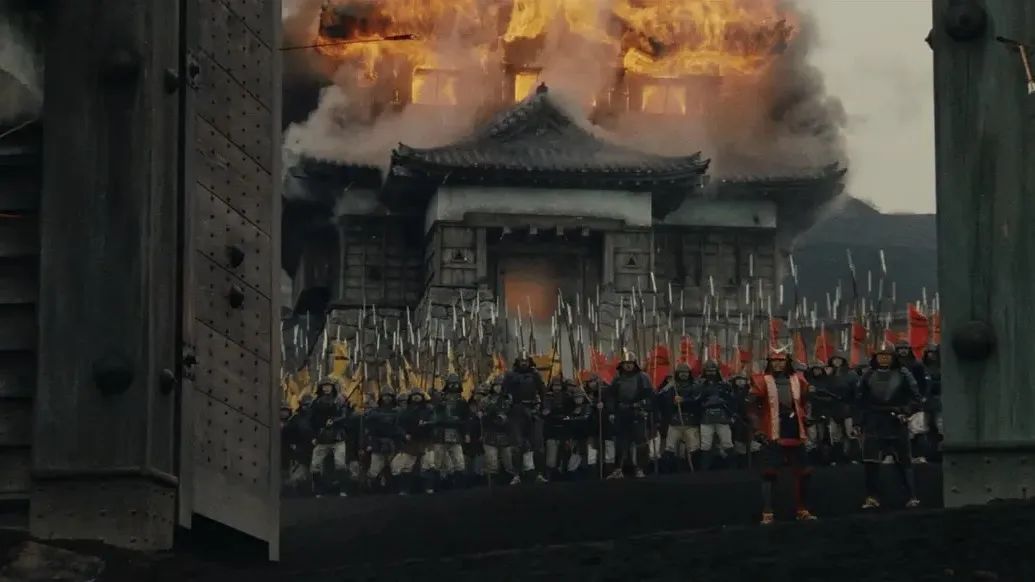

《亂》

1592到1598年間,爆發了16世紀世界范圍內最大的一次軍事沖突——“第一次東亞大戰”,即“壬辰戰爭”,豐臣秀吉決心征服明朝乃至東亞各國,率先攻入朝鮮,萬歷皇帝下令出兵援助,從此中日韓三國關系留下了此次戰爭的深刻烙印,甚至到了今天,民眾的日常生活里仍留有這場戰爭的影子。

美國歷史學家石康(Kenneth M.Swope)在《龍頭蛇尾:明代中國與第一次東亞大戰1592-1598》一書中,還原了這場持續了六年的大戰,生動再現了忠州之戰、碧蹄館之戰、稷山之戰等一系列重要戰斗,詳盡分析了明朝入援朝鮮的歷史背景、豐臣秀吉發起戰爭的動機、雙方和議的原因、戰爭的余波等,為我們立體而清晰地梳理了這場戰爭的來龍去脈。

石康著重從明朝的視角看待這次大戰,讓這次大戰中的中國記憶更為明晰。在書中,石康呈現了一個立體復雜的萬歷皇帝形象,敘述他的種種缺陷,也凸顯他在這次戰爭中的重要作用,而不是簡單地按照傳統將其貶抑為“貪婪、懶惰、吝嗇、任性,沉溺后宮美色,不理政事”的亡國禍害。

石康認為,這場戰爭,不僅改變了當時三國的歷史走向,也深深的影響了今天的東亞地緣政治。歷史總聯結當下,影響著未來,對歷史的回看,也是對當下生活從另一個角度的重新思考。

風雨欲來:戰爭的前奏

明朝萬歷帝期間,席卷東亞的“壬辰戰爭”爆發,這場戰爭的開始,繞不開一個人,他就是日本當時的實際統治者,豐臣秀吉。

當然,這場戰爭的始作俑者豐臣秀吉的個性也值得關注。豐臣秀吉可謂16世紀最奇異、最關鍵的政治人物,在日本歷史上的重要性也是首屈一指。眾所周知,秀吉出身卑微,是田舍子,起初曾在今川義元的家臣家中打雜,幫主人提拖鞋,最終成為織田信長(1534—1582)的重臣。他的發跡是16世紀日本社會的一個縮影,當時盛行“下克上”,就是下層階級推翻上層階級,家臣推翻領主。織田信長死后,秀吉成為日本的霸主,百余年來首次統一日本。盡管征韓失敗,秀吉仍是最受尊敬的日本歷史人物之一。在日本鄉間,紀念秀吉及其功績的寺廟、神宮和石碑隨處皆有。

《亂》

英雄不怕出身低,后來,秀吉編造了形形色色的傳說,來神化自己的發跡和出身。有些史料記載,早在1577年,秀吉心懷大志要征服明朝和東亞諸國。當時流傳過一則更為離奇的傳聞,有人相信,秀吉實是華人,出自浙江,犯法后逃到了日本,娶了日本妻子,又采用了妻姓,他決意征服明國,是為了報仇雪恨。明末中國坊間流傳的小說,甚至把秀吉刻畫成惡龍轉世。顯然,秀吉自詡天命所佑,注定要德化四海。

豐臣秀吉是16世紀統一日本的所謂三杰中的第二人。他在織田信長的統率下一躍而起,又在1582年取代了信長,當時另一位家臣明智光秀(1526—1582)發動兵變,逼迫信長自殺。明智光秀在兵變后只堅持了兩個星期,秀吉迅速召集了足夠的軍隊,在山崎之戰中消滅了光秀。此戰后,秀吉逐個擊敗或聯合剩下的對手,在日本建立新的聯合政權,并得到了皇室的承認。天皇授予秀吉很高的官位,包括1585年的關白(攝政)和1591年的太閣(退休攝政)。由于出身卑微,秀吉無法獲得將軍封號。不過,1590年,秀吉已將整個日本握在手中,打算再創輝煌。

隨著國內漸次統一,秀吉開始規劃他的征服藍圖。1585年9月,秀吉首次宣稱要入侵明國;1586年,他向家臣毛利輝元(1553—1625)再次提到這個想法。當年晚些時候,秀吉告訴耶穌會傳教士路易斯·弗羅伊斯(Luís Fróis),自己打算征服朝鮮和明國,這在日本是史無前例的大業。他還明確詢問能否通過耶穌會的斡旋,從歐洲列強處購買戰船。

*

1587年,秀吉在與朝鮮初開談判時,給妻子寧寧寫了一封信,從中可以看出,秀吉渴望得到諸國的承認和榮耀:“為催促朝鮮王朝覲,應遣急使到對馬。我此生必將唐土(中國)納入我的領土。”

早在豐臣秀吉正式取代織田信長之前,就已經遣使朝鮮,進行外交試探。博多圣福寺的住持景轍玄蘇,后來在戰爭期間成為日本的主要外交官員,16世紀80年代至少三次訪問朝鮮。一些史料顯示,信長也計劃在統一日本之后征服中國,景轍玄蘇這幾次出使也是可以理解的。1586年,秀吉命令對馬島大名的宗義調、宗義智(1568—1615)父子遣使朝鮮,告知朝鮮人自己的計劃,令他們充當向導,協助日軍入明。不出意料,宗氏反對秀吉的計劃,希望勸說他回心轉意,爭辯說,就此斷絕200年的和平交往實在不智。秀吉沒有被說服,他堅持要朝鮮國王親自來日本朝覲。在這些早期的談判中,朝鮮堅決要求日本確保海路安全,并在考慮與豐臣政權建立任何形式的正式外交關系前,遣返了幾名被通緝的倭寇。

奉命出使的第一位日本使節是柚谷康廣(橘康廣)。據說,出使期間,柚谷康廣先是嘲諷朝鮮士兵的長槍太短,又抨擊朝鮮官員沉迷聲色,朝鮮人認為受到了侮辱。后來,柚谷康廣出席宮廷宴會,又做出了一系列傲慢無禮的舉動,還警告朝鮮通事:“汝國亡矣。紀綱已毀,不亡何待?”根據日本史料,除了勸說朝鮮臣服秀吉,柚谷康廣還奉命盡量了解朝鮮半島的地理和防御。朝鮮朝中雖有大臣擔憂日本來襲,也有人告訴宣祖,日本人不過是虛張聲勢。最終,朝鮮拒絕答應秀吉的要求。

龍之首:日軍猛攻

壬辰戰爭開始頭七個月,日軍勢如破竹,不斷攻陷都城,朝鮮國王被迫逃離王京,朝野一片驚慌,緊急向明朝求援。

日軍分兵前進,從四面“勢如風雨”沖入山谷,槍炮聲震天,幾座朝鮮軍外圍的崗哨很快向日軍投降。申砬發現自己即將陷入重圍,遂率領部下奮力沖向敵陣。然而,朝鮮騎兵在山谷下稻田的泥淖中舉步維艱。盡管如此,申砬和副將浴血奮戰,不斷朝前方的日軍射箭。日本史料記載,入夜后,小西行長施放了“火牛陣”(在牛尾綁上燃燒的秸稈,驅趕牛群造成破壞),沖垮了朝鮮軍的陣線。申砬努力集結潰軍,但突圍未果,騎馬投江自盡。此前,申砬命令金汝岉逃生,金汝岉回答:“我豈惜死之人乎?”他身旁陣亡的士兵尸積如山。除了申砬,朝鮮軍有3000人喪生,或被日軍砍倒,或溺水身亡。李鎰又一次成功逃脫。此戰日軍還俘虜了100名朝鮮人,在6月7日攻陷了忠州。據《太閣記》,攻下忠州的是小西行長軍團附屬的忍者眾。據說,忍者在半夜潛入城中放火,制造恐慌,日軍趁機突入城墻。忠州之戰是一場至關重要的戰役,如果朝鮮軍此戰獲勝,很可能會阻擋日軍的第一波攻勢。

兩天后,一些幸存者將戰敗的噩耗帶回了王京。李鎰、申砬兩位大將先后慘敗,使得朝野一片驚慌。據說,一些日軍將領前進了數十英里,卻看不到一個朝鮮士兵抵抗。日軍勢如破竹,反而讓秀吉和幕僚感到擔憂。秀吉不希望小西行長沖得過猛,特別是存在明軍參戰的威脅。日軍諸將在忠州會師,商議下一步的作戰,最后決定趁熱打鐵,繼續進攻王京。然而,在如何推進,誰當先鋒的問題上,雙方爭執不休。小西行長堅持,他此前打的硬仗最多,挺進最深。加藤清正對此不屑一顧,譏諷小西行長全靠家族撐腰,還嘲笑他出身商人。其他將領勸解說:“殿下(秀吉)令二卿共為先鋒,思慮深遠,非予輩所測知,二卿必知之。而今兩虎相搏,利敵損我,死而有余罪者乎?”二人聽了頗為羞愧,停止了爭吵,當夜在大帳中舉杯和解。

《懲毖錄》

當日軍諸將舉行軍議時,宣祖和朝臣也在舉行朝議。眾人議論紛紛,莫衷一是:有人主張逃離王京,也有人指出,此舉定會讓朝廷喪失民心。此外,拋棄宗廟,無顏面對祖宗。計劃征召30000人的軍隊守衛王京,如今僅存7000人,許多人不等朝廷下令就悄悄逃走。宣祖還指望天塹能阻止日軍進攻,其實,如果利用得當,本來是有希望的。然而,李鎰認為,王京絕無法堅守。他既然親自和日軍交過手,他的意見頗有分量。

宣祖和朝臣都希望逃往平壤,在該地堅守到明軍來援。宣布這個決定后,朝鮮君臣泣不成聲,皆無顏面對他人。宣祖不久前才封光海君為世子,將他派往南方各道,他又將另外兩位王子臨海君、順和君派到東北各道。宣祖和朝臣希望王子能激勵各道勤王。臨海君奉命前往東北的咸鏡道,順和君前往王京東邊的江原道,后來又和臨海君在東北會合。

王京連日幾乎空無一人。宣祖泣訴:“二百年休養之中,無忠臣義士一至此。”據說,王京民眾向逃離的宣祖一行大肆辱罵,投擲污穢,高呼:“國家棄我去,我輩何恃而生也!”暴亂分子洗劫店鋪,燒毀官府文契,尤其是奴隸和囚犯的檔案。一名官員奉命保護宣祖的撤離,竭力守住王京,拖延時間。少數前來勤王的軍隊,也有些人跟風搶劫,然后逃散。宮殿和庫藏,連同文武官員的宅邸,皆被洗劫一空。

宣祖一行離開王京時,已是夜漏四鼓。李恒福(1553—1618)冒著瓢潑大雨手持火把帶路,宣祖華麗的龍袍也淋濕了。在他們身后,或許有百名官員隨之而逃,眼睜睜看著王京上空被火海染紅。隊伍蹣跚跋涉了兩個小時,才抵達東坡驛,宣祖悲嘆:“民棄吾也!”到了驛站,大部分當地官員已經逃走。最后,宣祖一行終于遇上數百名步兵和五六十名騎兵,而且饑腸轆轆。

《懲毖錄》

蛇之尾:朝鮮獲救

1593、1594年,明朝大舉出兵,支援朝鮮,對抗日軍。其中,發生在1593年3月的幸州山城之戰,被譽為壬辰戰爭三大捷之一,經此一役,日軍的處境變得頗為不利,不得不放棄進攻的計劃,退入王京。

萬歷帝向宣祖承諾,除了明軍,他還向呂宋和琉球要求派兵;他還保證為宣祖光復全部舊疆。兵部重申了懸賞豐臣秀吉、“惡僧”景轍玄蘇、小西行長、宗義智及其他日軍將領的首級。

《大明王朝1566》

*

就在碧蹄館戰役之前不久,明朝還派使節前去和加藤清正聯絡。當時加藤清正表示,釋放朝鮮王子的最低條件,割讓朝鮮八道的四道給日本。明朝使節當場拒絕。明使稱豐臣秀吉為“日本秋津洲小國王的臣下太閣”,并告訴加藤,百代以來,諸小邦一直受惠于天朝之恩。如今,天朝只好調集大軍來懲罰日本的狂妄,另有400000大軍已在遼東集結。加藤回答,日軍可在短短40日內擊潰400000大軍,還說,即使以玉山(為賂)也不足以阻止日軍。他發誓要進軍北京,焚毀宮殿,將萬歷帝像朝鮮王子一樣俘虜,并以此受封明國四百州。

加藤清正雖大言不慚,日軍雖在碧蹄館小勝,處境仍然十分艱難。各軍團都遭受了明顯的兵員損失。小西行長軍團減員60%—65%,小早川隆景軍團減員44%。到1593年春,第一批登陸朝鮮的160000余名日軍士兵,大概剩不到100000還保持戰斗力。朝鮮的冬季對日本占領軍來說漫長而難熬,許多士兵死于凍傷、饑餓和疾疫。企圖固守王京的日軍遭受嚴重的糧草短缺,此后還會繼續惡化。朝鮮義兵發動的襲擊也讓日軍十分苦惱。從東北各道向南退入王京的途中,一些日軍士兵甚至喪生于餓虎之口。

中、朝聯軍得知這些消息備受鼓舞,開始考慮進攻王京。查大受率領一小隊人馬前往王京,燒毀了100000擔(6666噸)糧儲,擊殺日軍3人,俘虜1人,由此也了解到日軍處境確實岌岌可危。王京城內當時約有30000至40000日軍,他們打算棄城,卻不得不等候秀吉的命令。盡管預計會有200000人的援軍渡海,守軍并不知道他們到底何時抵達。宋應昌判斷,10日內泥濘地面就會干燥,便利明軍將火炮運抵王京城外,像在平壤城下那樣猛轟敵軍。

此時,中、朝聯軍希望和王京南邊的朝鮮義兵建立更密切的聯絡,主要是因為亟需糧草。然而,義兵中不少人對朝鮮宮廷能否長時間恢復和穩定秩序心存懷疑,態度并不積極。郭再祐等義兵領袖對朝廷的掣肘十分不滿。其他人一心只想將倭人首級呈給朝廷領賞。還有些人指望從朝廷得到補償,雖然他們作戰并不踴躍。此外,明軍和朝鮮官軍在北方取得勝利,往往加劇日軍在南方肆意報復,不少朝鮮民眾也對此感到不安。

《鳴梁海戰》

棄守王京之前,日軍試圖占領附近的幸州山城。加藤清正和鍋島直茂在王京與友軍會合,日軍諸將打算迅速攻克該城,給士氣正盛的朝鮮人當頭一棒。幸州城距離王京西南不過14公里,地處漢江岸邊的一座小山上,由權栗負責守衛,他麾下共約有10000人,包括1000名僧兵。權栗還獲得了一批制作精巧的“火車”,其中有一種雙輪木車,頂著一個多管部件,可發射火箭百支或小箭兩百。這類武器雖然笨重,但能對密集的陣型造成毀滅性打擊。幸州城地處陡峭的山崖上,是部署這種武器的理想地點。

日軍于3月14日發動進攻。由于攻方占有明顯的兵力優勢,可分批輪流攻城。權栗命令朝鮮弓箭手向日軍發射箭雨,協防的軍民則投擲石塊。城中婦女也用裙裳將矢石運上城頭。“火車”的作戰效果極佳。日軍尸積城下,據說還妨礙了攻方的進一步行動。朝鮮守軍矢石耗盡的關鍵時刻,恰逢其時地得到了增援。日軍連續發動九次突擊,都被擊退;山城內四處火起,也讓守軍疲于奔救。防御山城西北角的僧兵戰斗尤為英勇。朝鮮守軍擊退日軍后,共斬獲首級110顆,繳獲了727件武器。駐王京的大將宇喜多秀家也在交戰中負傷。日軍得知明軍正在逼近,又看到一支朝鮮援兵也趕到了漢江岸邊,便放棄進攻,撤回了王京。

原標題:《這場發生在明朝的戰爭,至今還影響著整個東亞》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司