- +1

趙亮:勿信圖像

九月底,紀錄片人齊聚臺北。

今年CNEX紀錄片學院的「大師講堂」請到了導演趙亮到場放映其紀錄片《悲兮魔獸》,以及分享其獨特的電影語言。

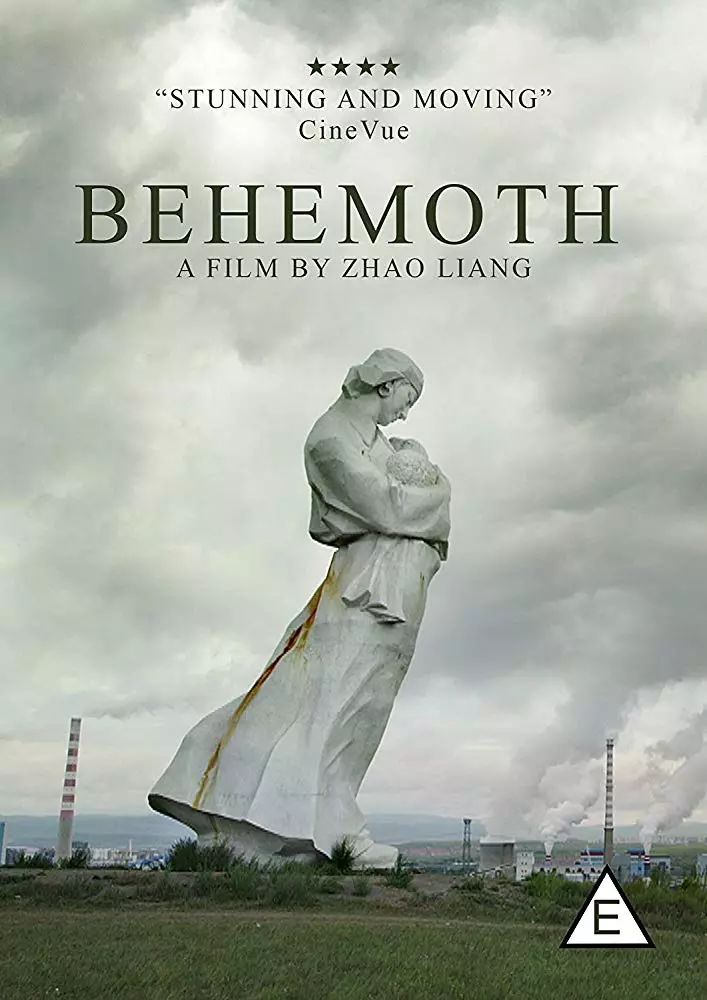

《悲兮魔獸》是2015年入圍威尼斯電影節的唯一一部華語電影,也是首次入圍威尼斯主競賽單元的亞洲紀錄片,講述的是內蒙古的能源產業鏈中,農民長期在礦區受到粉塵污染的環境中工作和生活。

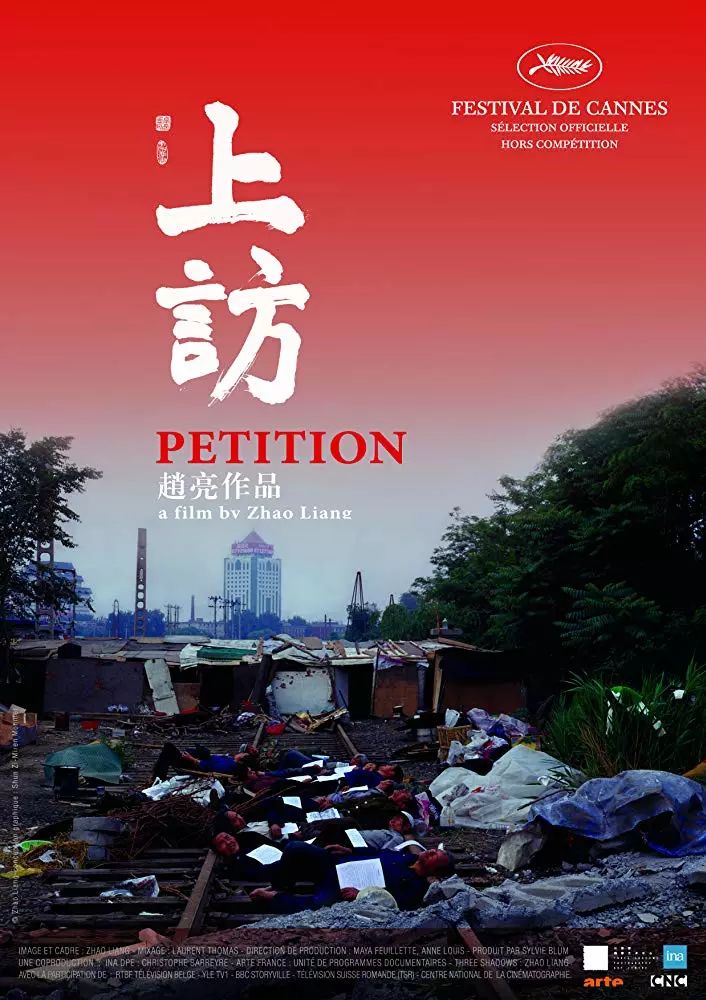

趙亮說,在《悲兮魔獸》的拍攝過程中也積累了很多像《上訪》中的人物素材,但是他不愿意重復創作,而是選擇了自己喜歡的方式來呈現這個主題。

作者:介末兒

來源:D紀錄(ID:WorlDocs)

趙亮:勿信圖像

IN IMAGES WE DON'T TRUST

很高興來CCDF放映片子,和大家分享一些自己的經驗,其實我還不擅長講大師班,我自己離大師也很遠,但能用自己這些年的經驗來和大家一塊兒探討,就能達到來這兒的目的了。

我這次的標題叫做“勿信圖像”,因為在non-fiction(非虛構)的領域里,我們一直在探討圖像的真實性問題。“勿信圖像”對我來說就是一個形而上的態度,世界非實非虛,是我們自己還是我們的心靈占據了更重要的位置?

我們在拍攝的時候總是企圖去探尋一個真實的情況,其實我們總是用一種方式去言說,用我們的鏡頭去抓取這個世界的片段,去證明我們要表達、要陳述的那個思想和態度的時候,那種真實對我們來說已經是一種改變了客觀真實世界的一種「偽真實」了。所以不能淪陷于對一個圖像的迷信,因為那種真實與否的困境是可以用我們的思考去擺脫的。

我看電影的時候總有一些感受,比如有的時候,從一些圖像中抽出一幀,我真的覺得特別美好,我說的“美”是給你感受到的一種審美,但當這一幀圖像陷入到敘事的情景里之后,你會發現它(的美)減弱了,比如一些大電影里很好看的畫面,但是如果你沒有看那個電影,只是看那個圖像的話,你可能會覺得那個圖像也是特別好的一張圖,有它存在的美學意義。但當這個圖像在流動影像里陷入了敘事的情景里面的時候,你會發現它被綁住了,被局限掉了,那就是我說的,大多數電影已經把圖像當成了一種「傀儡」。

大多數電影還是用語言來交代事物的,包括很多紀錄片也都是用語言去取代圖像。那我就想提出一個問題,為什么我們總是忽略圖像?因為圖像太容易取得了,現在每個人都可以通過手機隨便看圖像,那我們是否能把圖像給解放和獨立出來?所以我在做后期的時候會把聲音關掉,我單獨去觀賞這個圖像的時候,它能否產生意義,或者對我來說它是否真的很重要。

對我來說,我在做一個電影,并不是在做一個新聞。我之前采訪別人的時候,總覺得他為什么會往那邊說,他應該說我想讓他說的,甚至有時候還想套點兒詞,其實這樣是特別失敗的。就是你有一個預期,然后你把你的圖像完全當成一個傀儡來利用,這是浪費資源的表現,那對我來說,釋放圖像的能量是我今后工作的一個很重要的方向。

當然我的工作不光是紀錄片,也做影像藝術,就像個「影像動物」一樣,我每天浪費在INS上特別長的時間,就是特別喜歡看圖,我每天手機也拍很多圖,走哪都拍,唯獨不自拍。

現場拍攝的時候,我經常糾結的一個問題是「關機難」,常常覺得拍攝的韻律節奏感剛好的時候,鏡頭里又進來一個人,我又停不下來了。

有一些畫面拍得很瑣碎,我覺得鏡頭就像是在時間的河流里去舀這個水,我盡量用一個更大的桶去積累得更多,而不是一瓢一瓢的,更大的桶會更加完整,會讓我覺得更舒服。如果頻繁的開機 / 關機會讓我覺得我沒有進入到那個氣場和情境里邊,我會覺得一直是浮在外面的。

所以當拍攝進入一個現場的時候,如果我一直沒有找到鏡頭感的話,比如在鋼廠拍攝的那一段,我幾乎待了一個月,頭幾個星期我一直都沒有找到那種感覺,就是硬性地拍攝了那個流程,他們三班倒,我跟著其中的一班,跟他們一起上下班,把整個工業流程拍了一遍。

我一直在重復拍那些東西,直到有一天,拍那些工人的汗水,讓他們盯著我的鏡頭的時候,我突然感覺到這種東西是對的,是我想要的,所以拍到那一刻之后,那一天終于能放下了,可以回去好好休息了,否則一直沒有找到那個東西的話,就一直處于特別焦慮的狀態。

(主持人:現場都是你親自掌機嗎?)現場都是我掌機,然后有一個錄音師,我們現場就三個人。

02 玩影像:剪輯與敘事的魔幻

剪輯的時候,我每次都必須坐在剪輯師旁邊,因為我的剪輯師也會生氣,他必須有我坐在旁邊才會踏實。比如有一次,有一個好幾天都很難過去的坎兒,突然有一天我就想通了,第二天我告訴了我的剪輯師,他站起來就走了,他說「你不能這么快,要不然我怎么跟你合作,我不是技術人員,我是剪輯師,你得跟我商量。」那好吧,我就跟他慢慢解釋為什么我想這么做,他后來也慢慢接受了,而且覺得我的處理方法是好的,他們可能還是需要一個尊重的過程吧,這就是一個合作的方式。

我所謂的「玩影像」主要是指后期制作的時候,有一堆素材在那了,那我要放棄原有的想法,重新去思考這堆素材可以做什么。

原來我覺得創作只是一個拍攝,但也是一個成長的、逐漸的創作過程,你可能一開始就有了一個大概的考量方向,但當你在具體的現實里面去捕捉材料的時候,可能會逐漸轉移或者萌生更新的、比原來更重要的、或者更適合這堆材料的想法,比如你原本想拿這堆材料做一個家具,后來發現其實足夠蓋一個房子,那你還一直想著做一個家具的話就有點浪費材料,所以一定不要固守自己。

其實我這個片子一開始談好的合作是一個公路紀錄片,我就在中國開個破車,一路從長江到黃河的溜達,最后溜達到內蒙的時候,我覺得這個地方特別適合我用影像去拍攝,然后到了審片的時候,合作方就傻了,他們說「啊,這和原來我們要拍的一點兒關系都沒有啊!」我才反應過來我都忘了告訴他們。

不過我一直合作的那個制片人特別袒護我,我做什么都會特別支持我,而不會說阻撓,有這樣的一個合作伙伴也是非常重要的一個合作方式吧。

在剪輯的時候重新去思考那些素材怎么用,重新思考它的性質,或者我有一個經驗就是,當別人問「你最近在拍什么呢?」,你給別人陳述的時候,你最想表述的那幾個鏡頭可能是最重要的,它是你的直覺,也是你最開始要的那個東西。

我經常在腦子里回憶,哪個鏡頭是我喜歡的,我會把它們單獨放在一個文件夾里,我可能會通過這些影像去推演我整個影片的結構,看看這些影像在時間線上的比重是多少,然后再把其他影像放進去,像拼貼畫一樣。

當幾個點堆好以后,剩下的內容自然而然就出來了,它就像一個游戲,還挺有意思的,就像專業在北京吃涮羊肉的人,他們吃完肉之后,醬也正好吃完,干干凈凈的,剪輯也是一樣,幾個點分布好了之后,里面再多一個或者少一個鏡頭也不行,那就是完完全全的拼圖,嚴絲合縫的一個狀態。我覺得要是你有了這個感覺的話,你的片子至少在結構上是非常好玩的。

03 審美是一種趣味:優雅的表達是一種尊嚴

在影像中可能你會感覺到一種反差,我們很注重這種反差,無論是聲音和畫面的動靜高低,總會有一些結構線的安排,會讓你感覺到剛要睡著的時候又被「啪的一聲響」給叫醒的這種刺激,就像影片在和觀眾調情一樣,影片要勾引你,讓你繼續往前看,但你不能看別的,就得一直看著我,所以我所謂的「玩影像」就是,讓自己的影像和觀眾有一個互動的關系,不能自言自語。

所以我的影片一直在考慮受眾,對我來說,電影首先是一個商品,它是給人看的,那我們就要有一種方法去討好,甚至是去諂媚觀眾,讓他們覺得這個東西是可以一起玩兒的。

電影是一個魔幻的催眠術,但是在這個里面,我們怎么讓觀眾進入這個催眠的情景,那么審美趣味是很重要的。很多人拍攝的時候,他的機器可能是晃動的,但是那種晃動是有意味的。

我們的趣味掌握在我們對電影的認識和審美基礎之上,年輕人或者作者應該把自己當作一個「藝術影像工作者」來看待,那你在拍攝事物的時候,首先要考量的是什么時候手持拍攝,什么時候用腳架拍,這是要在現場或者逐漸的拍攝當中肯定下來的拍攝方式。

比如我這個片子里手持拍的素材用的很少,只有在鋼廠里的那一段,但是我和工人一起晃動的片段,根據他們手的動勢帶來一種緊張和焦躁的氛圍,這是一個呈現的手段。

影片中人物肖像的呈現方式,來源于盧浮宮里的一組人物畫像的啟迪,當時看到的時候覺得那幅畫特別古典,而且畫的顏色和背景顏色都非常好看。

其實我們怎么拍建筑,怎么拍家庭,怎么拍家里的陳設,其實這些都是由趣味構成的,并不是我去到一個家里(拍到的)都一樣。哪怕你可以去看看攝影的書,看看有關的攝影,因為攝影分得很細,有的拍人拍的好,有的拍家具拍的好,有的拍風景拍的好,這是學習的一個出口方式。

并不是說,我們跟拍一個人物的時候腦袋里就像一團漿糊,就因為他說的話或者他做的事就去拍他,首先要在一個審美的層次上去認識這個圖像。

我們可以把拍的這個人當作一個圖示,那么我們今天要拍他的特寫,情節要達到是什么程度,他的日常工作和生活要怎么拍,都是要去思考的,而他的對白對我來說可能是最不重要的一環,當然影片不同的話,對白的需求也是不一樣的,但是如果你的影像刨除了對白之后還讓你覺得是一個有儀式感的內容,那我覺得如果你的這個片子如果有未來的話,會是一個成熟的東西。因為趣味決定了你的修養,修養又決定了你的趣味,但是審美是可以學習,你今天開始學習都不晚,因為審美不是天生的。

但是每個時代的趣味又不一樣,所以你可以根據你的愛好去拍,比如你喜歡拍全身的人物,你的背影拍的很漂亮,那么你可以琢磨進去,然后找到一個端口出來。

(主持人:借著現在你講審美,我提個問,因為《悲兮魔獸》完全是沒有對白的,這個是一開始就做好的決定還是隨著你的拍攝才決定的?)

我一開始想的是做一個傳統的紀錄片,其實也跟拍了跟《上訪》里差不多的人物,但是在后期的時候我覺得沒有必要重復《上訪》了,應該要用自己喜歡的方式去做一個東西。

04 電影院是影像的教堂:一種政治意味的宣教

對我來說,這么多人來看我的一系列影像,我得對得起大家,你不能把「給狗掛塊兒餅的事兒」都拿出來給大家忽悠忽悠就算看了。當然風格是一回事兒,我們首先考量的還是圖像的重要性,你在影片里想要用影像呈現出你腦海里的那幾個影像,能代表你影片的含義嗎?如果要達到這種狀態,就要學會一個思考的方法。

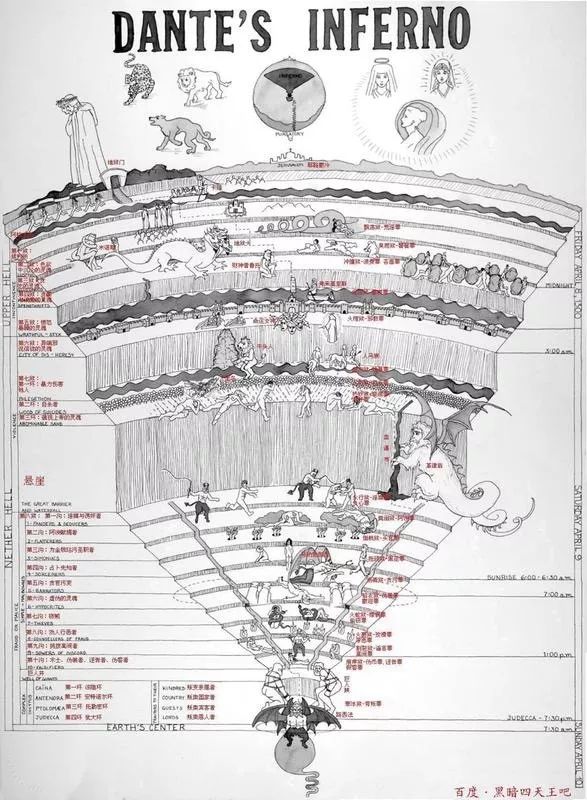

比如說,我可以總結《悲兮魔獸》里的畫面可以分為三組影像:「鋼廠、塵肺病、煤礦工人」,影片總體上是按照一個工業流程在走,暗線上穿插了但丁的《神曲》來作為影射,還有三組人物撐著,在架構上三個部分一分布就完成了一個清晰的剪輯構架,當然這也不是我一開始就想到的,也是后續不斷地摸索出來的,因為剪輯時間也比較長,大概有半年多,這期間也是一個學習和探討的過程。

在電影院里呈現你的作品,其實也是一種政治,一種宣教,就像你們看完我的片子之后會受到影響,(這種影響)是非常重要的,就是你給別人看什么,你的意義有多大,先不談市場這個部分,就是單純談作者的思想在影院這種神圣的儀式感里面去呈現的時候,這種儀式感會給你一種值不值得的思考。

所以我們拍攝一個東西的時候,應該非常尊重和重視影像的呈現,這個背后是需要有所思考的,因為我們現在取得影像的方式太容易了,那對我來說,一種尊重也是一種尊嚴。

05 精神商品:無去來處的困境

早期我做片子憑借的還是我的熱情吧,也不像現在你們這么幸福,有提案大會,有那么多老中醫給你們治病,給你們把脈,但是我那時候什么也沒有,甚至看幾個紀錄片的可能性都很少,拍完片子也不知道該往哪送,剪輯的時候也很痛苦,但它完全是一種自發的行為,就是我的前三個片子。

到后來,我逐漸對影片的把握有一些自信之后,開始會有一些電影節的放映,可以去找錢,又能解決生活,又能完成你的影片,這是一個相當好的循環。但是對我來說,這樣的循環完成的也不太好,比如每次都要自己先借錢去考察,然后拍片花和寫東西,大概考察兩年,基本上我投資完成一個片子之后的收益就只夠我生活一年,第二年之后我有想法去做新片的時候,又得去借錢。

我們的操作能否讓我們保持生活舒適的同時,也保證片子的質量,這個是比較重要的。當然我特別討厭每次很費勁地為了拍攝資金跑來跑去,最后他們給一點錢,跟那什么似的,如果富二代自己有錢最好自己拍,但是富二代也不會想拍紀錄片吧(笑)。

找錢是一個痛苦又討厭的過程,「讓你不爽」好像是投資方的目標一樣。我要自己有錢那我就自己拍,但是你們不要學我,你們可以幾個人搭伙搭班子,找適合自己的最好的團隊,但我一直都是一個人,所以陷入了很多被動的狀態。

凹凸鏡DOC(ID:pjw-documentary)

用影像和文字關心普通人的生活

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司