- +1

大學生用交友軟件脫單,怎么還是等不來愛情?|有數

深夜十二點半

亮著的屏幕前

青年男女們一邊對著屏幕擔憂“在軟件上脫單真的靠譜嗎”

一邊卻又不由自主地“孤注一擲”

期待在虛擬的數字世界里找到愛情的答案

喜歡就右劃,不來電就左劃,干脆直接的決策方式吸引了越來越多“前衛”的青年人,交友軟件(dating app)替代傳統熟人社交逐漸成為大學生群體認識新朋友,甚至是尋求親密關系的重要渠道。

眾多交友軟件定位和特色并不相同,什么適合尋找親密關系?什么適合尋找有共同興趣的好友?使用者們幾乎都有心照不宣的共識。

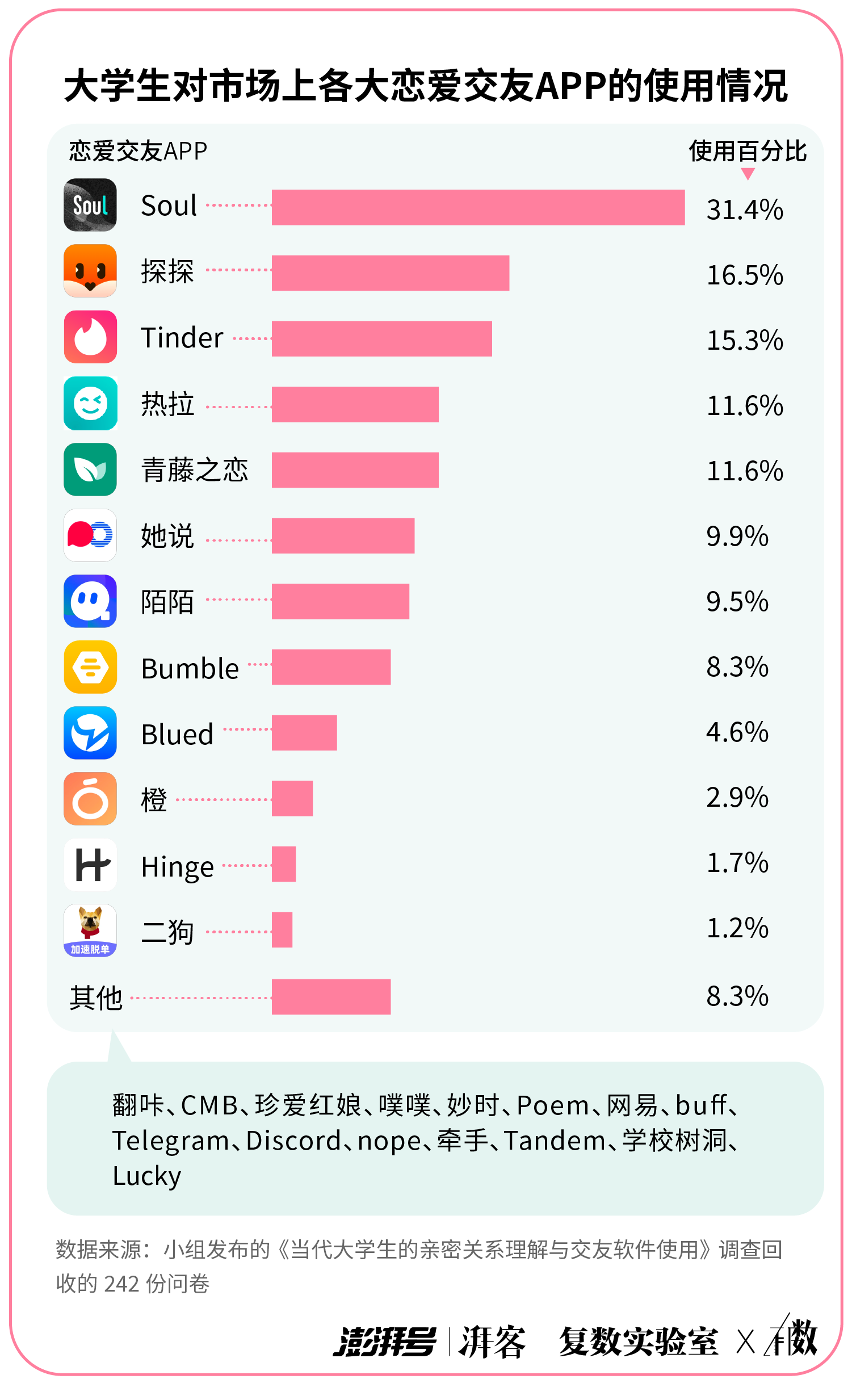

豐富的多樣性從中體現出來。Soul 遙遙領先,是 31.4% 大學生使用的首選;探探和 Tinder 的使用者緊隨其后,占比分別達到 16.5%、15.3%。除此之外,翻咔、噗噗、Poem、Tandem 等較為小眾的交友 App 也不乏使用者。

安裝、卸載、安裝……許超這幾年游走在幾大最受歡迎的交友軟件之間,成為一名資深用戶。他最偏好的是“她說”,并卸載了“Tinder”和“探探”,原因是認為“臟”。但在小 A 看來,這些平臺只是“目的性更強”。

交友軟件的使用模式通常大同小異,在開啟“劃動”前,每一位用戶都需要上傳照片和個人信息以創建個人檔案,隨后這些檔案便會被視作用戶們的名片,被算法用來實現人與人之間的配對。

在交友軟件里,人們會遇到各種各樣的情景:有人在這里找到了真摯的愛情,但也有人經歷了令人啼笑皆非的“奇葩”事件。

“約嗎?”

“你的簡介好抽象我真的太喜歡了啊啊啊啊啊”

“不好意思捏,我性格好像確實是這樣 hh,isfp 相對 talk 更喜歡 play”

“我覺得你的照片不夠性感”

……

“給自己貼標簽就更容易找到 MATCH 的人”

交友軟件的個人主頁上,給自己貼上各種各樣的“個人標簽”,是使用者們自我展示的第一步。

從“分享欲爆棚”到“185 旅行達人”,再到“電影發燒友”和“本碩 985 暖男”,這些標簽就像是個人特色的招牌,吸引著有同樣愛好或對此感興趣的“探險家”們。

在我們收回的問卷樣本中,64.6% 的人都會寫上自己的興趣愛好,MBTI(46.7%)則緊隨其后。大家還樂意將學校(34.1%)、星座(35.4%)、個人價值傾向(36.7%)等信息展示出來,反而對自己的家鄉(14%)和他人評價(3.9%)等信息不做過多提及。

半山唯一使用過的交友軟件是青藤之戀。他在個人主頁上標注了“會照顧人”“我愛做飯”“喜歡看書”“分享欲爆棚”等標簽,試圖展示自己文藝且務實的一面。

“其實我很擅長把自己構建成別人會喜歡的樣子,有時候我都分不清自己是否真的是這樣的人,還是在別人面前所呈現的人?”半山的困惑緣起于曾經的一段戀愛,在情竇初開的年紀,半山為了和心儀的女孩在社交媒體上保持同頻,開始在網上頻繁地搜索“如何和女生聊天”。

后來,他變得越來越擅長在線上聊天,懂得揣摩別人的情緒,也越來越明白如何去構建一個他人期待的自我形象。

小 A 在寫標簽的時候會盡量用接地氣一點的方式,如實呈現自己的信息,比如“喜歡小貓小狗,不喜歡的就不要和我玩了(開玩笑的)”“性格溫柔有耐心”“脾氣很好易相處”,但有時也難以避免地去思考哪些東西會讓自己更受歡迎。

許多剛開始使用交友軟件的人,都會經歷這樣的心理過程:自己給自己貼標簽,似乎有一種把自己商品化的傾向,甚至會有種把價值讓渡到別人手里的感覺。

類似于購物中的比價,使用者們會不由自主地進行階梯式的尋找與比較過程——“他好”,“他更好”,“他不行”,“萬一有比他更好的呢?”

“在戀愛軟件上找對象,一定很容易成功吧”

交友軟件的使用者,常常還會承受一些刻板印象。

還有不到半年,楊婷就要滿 25 歲了,每次回家都免不了被親戚、長輩們拉去洽談婚姻大事。前不久,楊婷的姑姑給她介紹了一位同校的學長,希望兩人能夠認識一下,但她的父母聽說這位學長用約會軟件后,轉頭就向楊婷表達了強烈的反對,“這些軟件都是些不三不四的人用的呀”“囡囡你千萬不要用啊”……

然而,家長口中沒談過戀愛的“乖乖女”楊婷卻是姐妹們眼中的“海王”小姐姐。高二時,楊婷抱著獵奇的心態下載了第一個約會軟件,開始不斷地右劃,去認識不同的人,聊不同的天,也建立了兩段不長但印象頗深的親密關系,說是疏解學業壓力也好、填補情感空缺也好,楊婷在約會軟件上找到了一份生活的樂趣。

如果將親密關系區分為不同的類型或模式,當代年輕人和大學生的主流選擇會是什么?

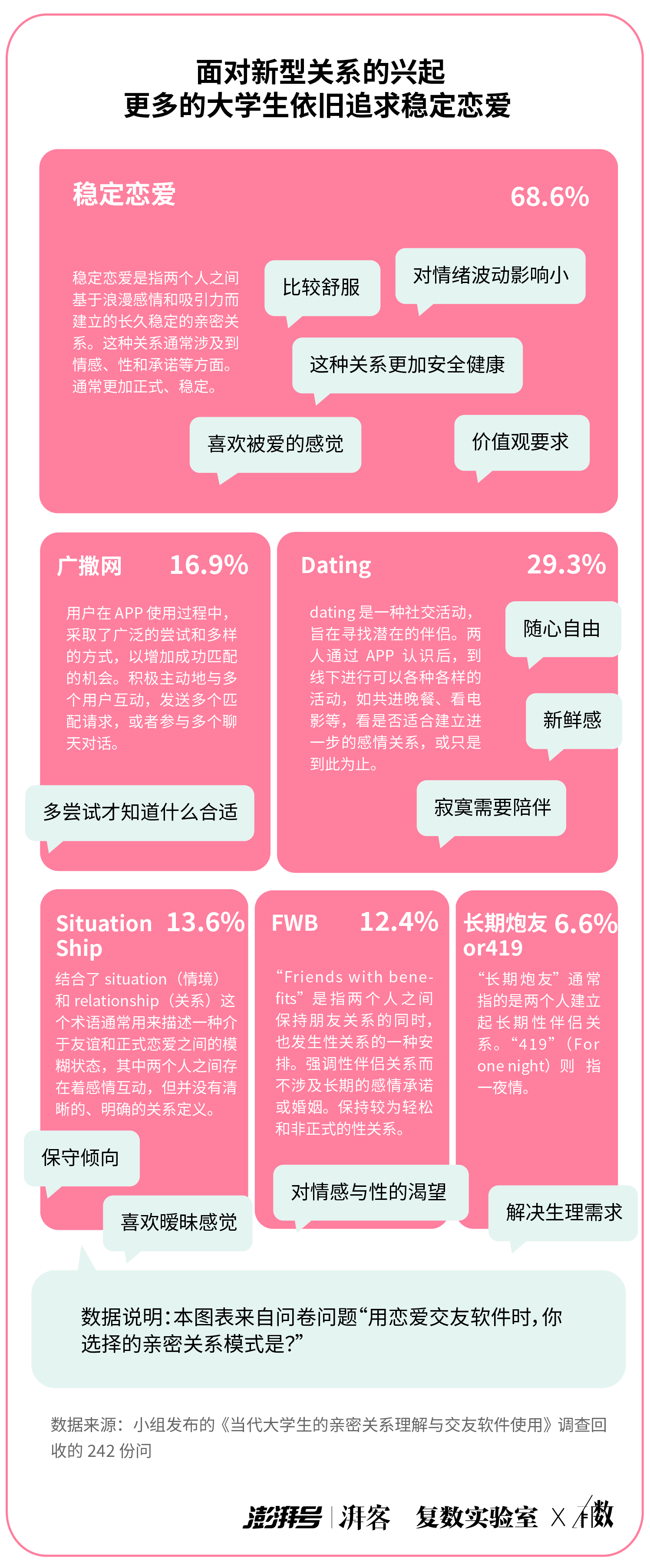

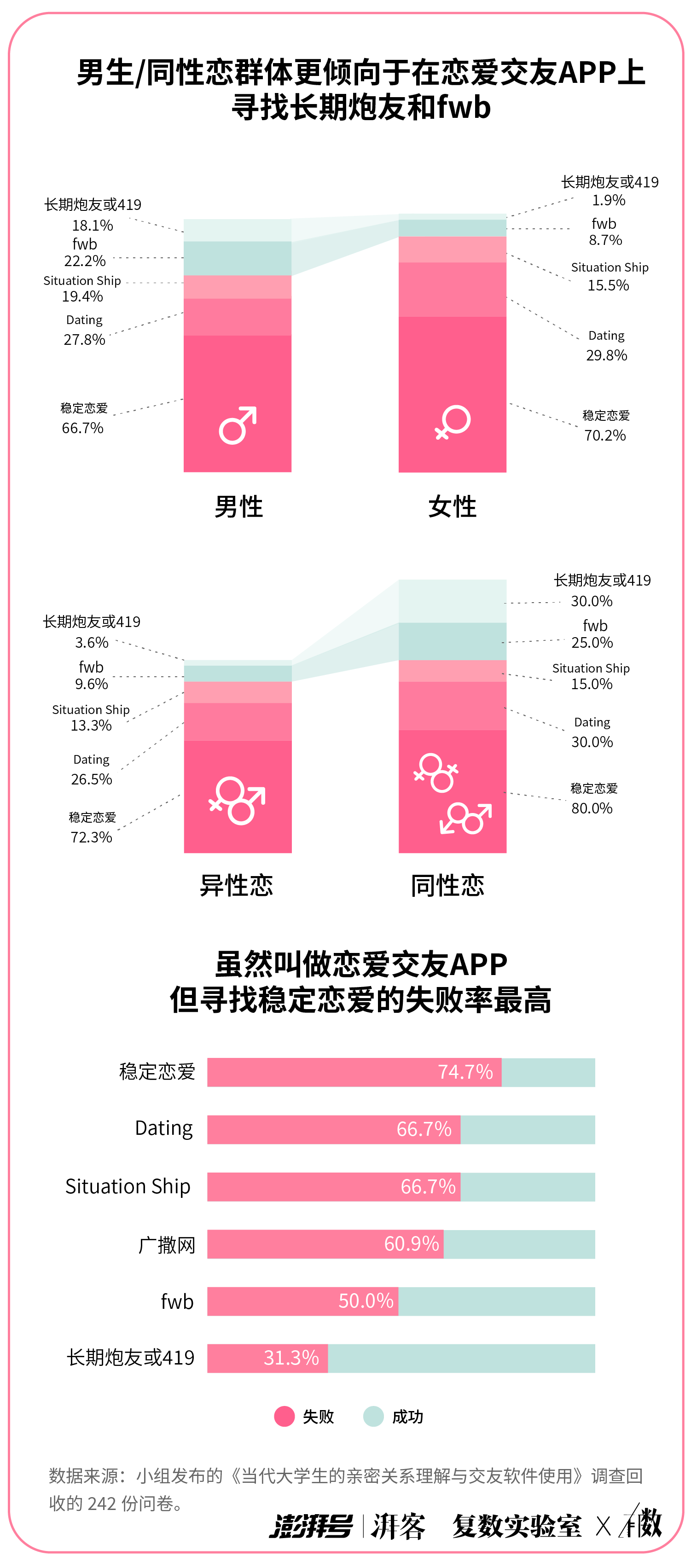

在我們收到的問卷樣本中,有近 7 成的大學生選擇了“穩定戀愛”,他們仍然期待建立穩固的感情和真摯、長久的關系。29.3% 的大學生選擇"Dating",探索和了解不同類型的人的同時,仍然保持一定的自由。

依林表示愿意為一段親密關系付出最大努力,并不計成本和代價地維護。她使用約會軟件的目的純粹是為了尋求穩定戀愛,偶爾也會替朋友刺探一下婚戀市場。

同時,仍然有人選擇了更加靈活、自由的"Situation Ship"、“廣撒網”、"FWB"等新型親密關系模式。

可兒在約會軟件上已經形成過 5-10 次理想中的親密關系了,他的目的很直接——性。因為之前有缺愛的感覺,可兒不斷嘗試填補心中這部分的情感空缺,他在戀愛交友軟件中開掘自我,并和理想對象建立新型的親密關系。

我們進一步區分人群類型又發現,不同性別、不同戀愛取向者,尋覓的親密關系類型并不太一致。例如,問卷樣本中,女性群體里愿意尋求穩定戀愛關系的占比,超過男性里的這類人。

但偏偏在這些戀愛交友平臺上,發展出穩定戀愛的失敗率也是最高的。

這也是戀愛交友軟件的 drama 所在。超越了傳統意義上的交往方式,戀愛交友軟件提供了一個多元的社交空間,使人們有機會認識那些在日常生活中可能不會遇到的人,建立起各種形式的聯系。

然而,虛擬平臺背后,廣泛的男男女女雖然在做出真實的選擇,卻仍然不容易找到對象。

“年輕人就是不挑啊,有情緒價值就可以”

很多時候,人們容易卡在關系與關系之間,難以做出抉擇,或者并未清楚認識自己想要的關系類型。

在星星的觀念里,良好的戀愛關系需要考慮對方的感受,情緒價值的給予遠大于肉體陪伴。但從約會發展到戀愛的過程中存在很多不確定因素,很多人難以進入最終的情侶關系,但大家互相有好感,所以愿意在一段時間里成為彼此的陪伴者,也就形成一定程度上的新型親密關系。

戀愛交友軟件的使用者們到底想在平臺上找到怎樣的另一半?

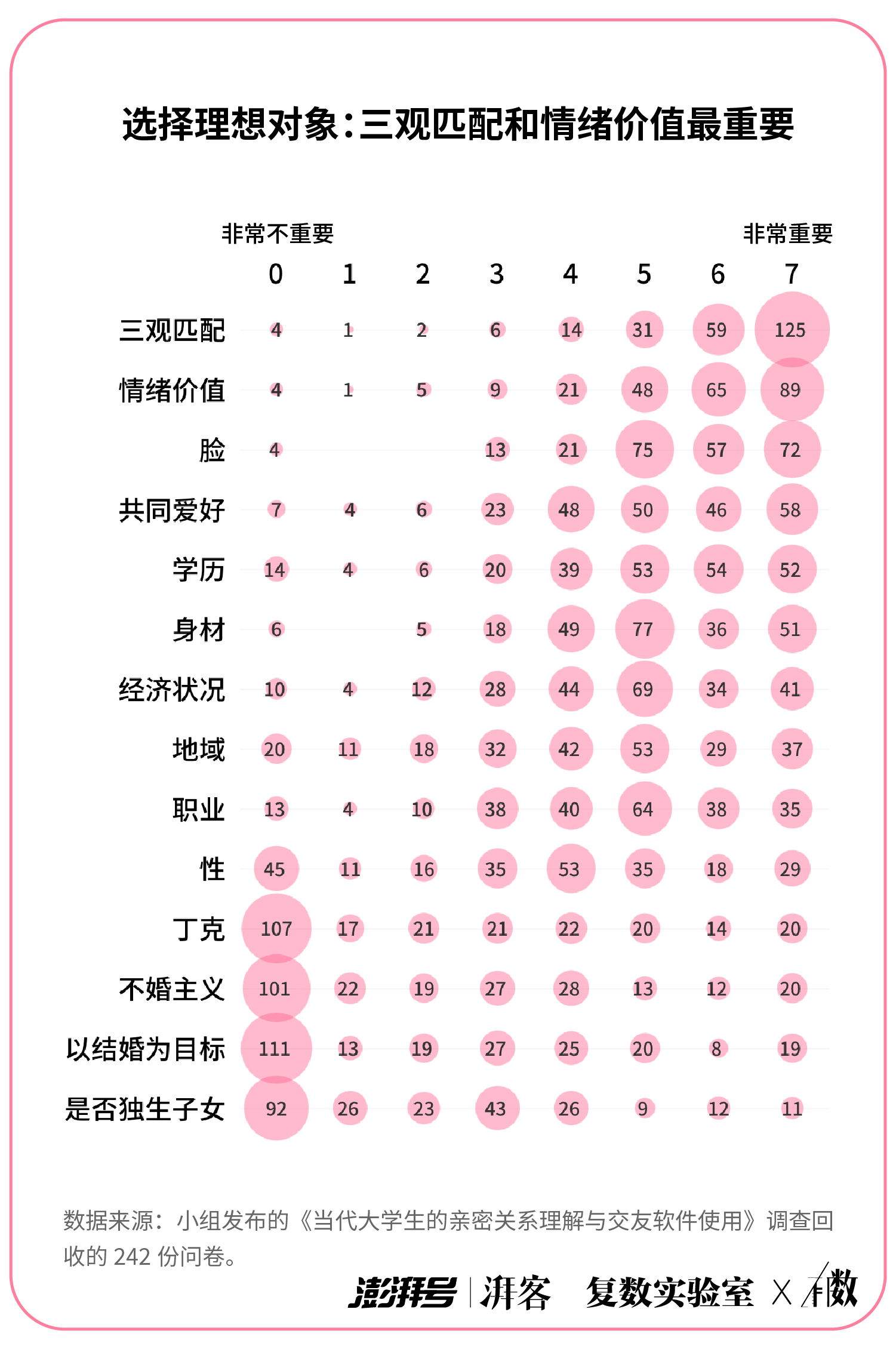

在我們的問卷樣本中,當代大學生對理想的親密關系的設想,已經不把經濟狀況看作那么重要的“硬實力”,對于婚姻等因素的重視程度也不如調查預期中高。他們將三觀匹配和情緒價值的重要性提前。可兒對于理想對象的期許是希望兩人談吐一致,能證明兩個人接觸的東西一樣。

顏值+身材等外表因素在大學生看來也不可忽視,但并非唯一或最重要的標準。大部分被訪者都打趣地表示“不要太丑就可以,主要是內在”。

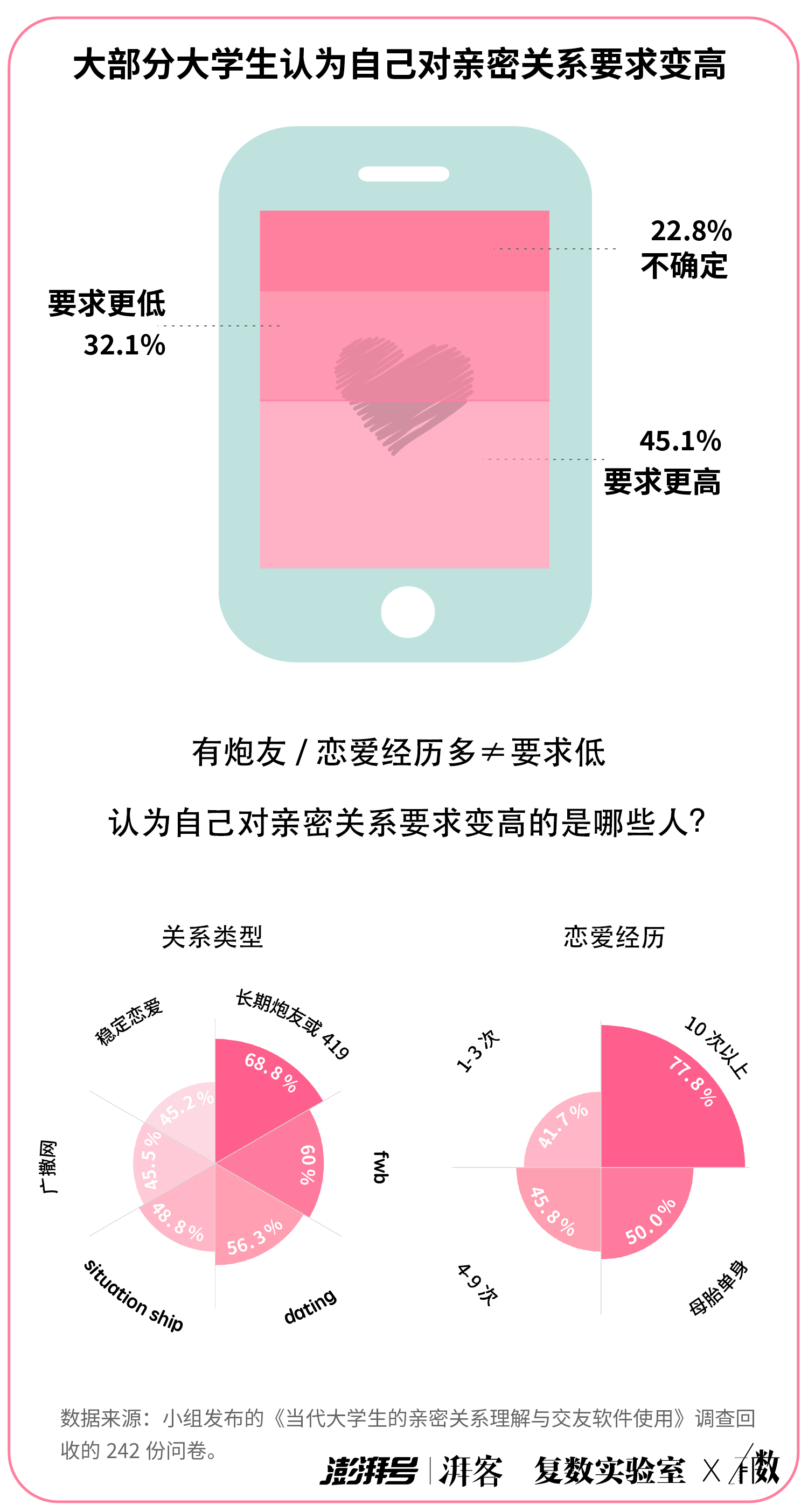

此外,使用交友平臺并不等同于戀愛需求降級。

問卷結果顯示,大多數受訪者們(45.1%)認為自己對親密關系的要求更高了。即便是在一些非傳統關系中,個體對于深度連接和關系質量的追求絲毫不減。

“大學生就是很冷漠自私呀,不需要感情”

拋開誤解和偏見,其實從始至終,我們探討的話題只有一個——親密關系的走向。盡管自我關注與自由常常被賦予積極含義,但當其進入親密關系的范疇,就不免會被視作一種冷漠或自私。

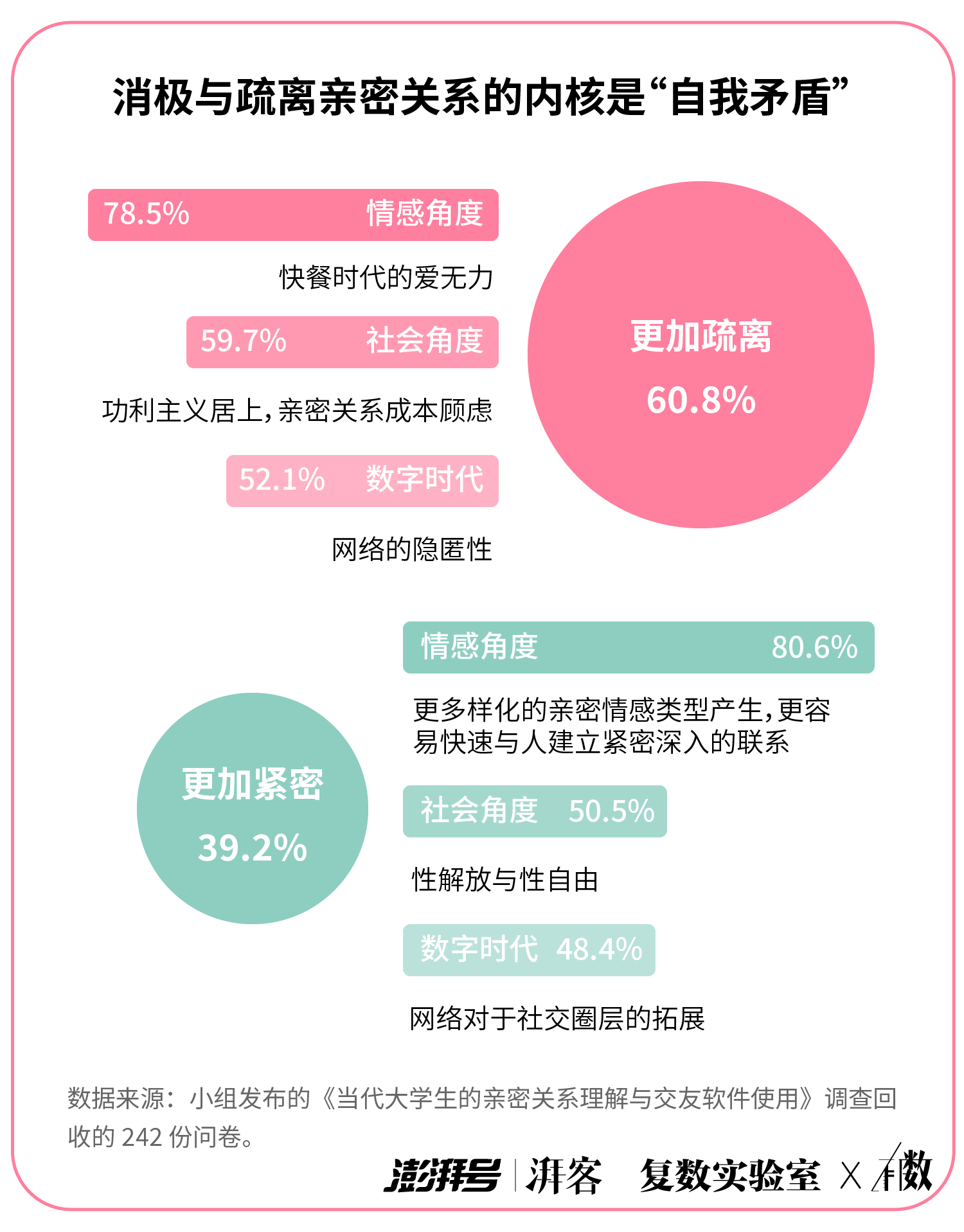

然而,在大學生們自己眼里,60.8% 的人認為親密關系更趨向于消極疏離,只有近 40% 的人仍然堅持認為新時代親密關系更傾向于緊密積極。難道真的如旁人所言,我們只能對新時代的大學生親密關系唱衰了?

小 A 剛開始使用約會軟件是因為失戀。突然從一段關系中剝離出來,小 A 會清晰地感知到自己的一部分被剝開,或者說丟失在上一段戀愛中,她極度渴望找一個人來寄托這份無處安放的情感。看著個人主頁上 like 數量的上升還有不斷彈出的聊天信息,小 A 告訴自己,她并沒有喪失愛與被愛的能力。

許超一周大概會打開戀愛交友軟件兩到三次,嘗試認識新的朋友,和不同的人聊天、分享生活,但不是一定要展開戀愛。從情感角度出發,一段曖昧會給許超帶去心理上的充實感,滿足他所需要的情緒價值。

然而,交友軟件的使用者們在尋找愛的同時也啟動了一種自我保護機制。期待與人交談,卻帶著防備心。依然渴望親密關系,但也更加關注于自身。

“我們一方面期待被愛被擁有,另一方面又好像不想付出太多時間和精力來了解對方。”依林的話透露出一種無奈,但與其說“不想”,不如說“不敢”。

在訪談的過程中,幾乎所有受訪者都坦言,自己在使用戀愛交友軟件時或多或少撒過謊。可兒在自己的身高上安放了 2cm 的差值;楊婷在戀愛次數上加了 3;星星覺得回避和謊言都是邊界感的具體體現,因為軟件上的雙方還沒有到達足夠交換真實彼此的程度。

傳統對浪漫愛情的想象既基于身體的吸引,也基于相處時的感覺;而約會軟件將想象與人們的真實相遇分隔開來,把原本應該是面對面才能感知到的信息提前公布在平臺上,所以一些人常常會面臨“奔現即下頭”的窘境。

最后,想借可兒的話向每一位游走在愛情迷宮里的大學生說:“讓親密關系變得有意義吧,去享受當下,而不是在意長短。”

數據說明:

感謝所有參與問卷收集和訪談的朋友們。

為保護受訪者的個人隱私,文中姓名均為化名。

本次共回收問卷255份,經過篩選和清洗,得到有效問卷(即交友app使用者所填寫的問卷)242份。樣本群體均為學生,其中男生占比 69%,女生占比 29.8%,其他占比1.2%。

復旦大學新聞學院《數據新聞與可視化》(研究生)課程專欄@復數實驗室

作者 / 陳欣雨、傅真、林少雅、冒彤(按首字母順序)

指導老師 / 呂妍、孔家興

編輯 / 張鈴媛

封圖來源:《裝腔啟示錄》豆瓣劇照

【征稿說明】

有數的創作者來自不同的行業和職業身份,有老師、學生、企業員工、愛好者,編輯自己也偶爾寫稿。

如果你也想在有數欄目發布原創的數據可視化作品,歡迎通過郵箱投遞!

投稿要求

1.作品請保證原創,并且未在其他媒體平臺公開發布過。作品(包括圖片)不含任何編造、偽造、抄襲、洗稿等問題。

2.稿件不限主題,但我們希望作品盡量兼具這些要素:(1)關注核心的主題和問題,而非羅列零散的數據發現;(2)數據來源的標注清晰、準確;(3)數據圖表的運用準確、美觀;(4)稿件字數4000字以內為佳。

3.希望你在投稿前,已經閱讀了有數欄目的獨家稿件,了解我們的常規風格是怎樣的。對于非常有意思的數據內容,我們不拘泥于風格。

投稿方式

1.通過郵件發至:zhangly@thepaper.cn。如投稿過程中有疑問,請添加湃客小助手(微信號:paike0719)私信。

2.請在郵件中附上姓名和聯系方式,如采納,編輯將與投稿作者聯系。

投稿一經采用,我們將提供一定的稿酬。期待你的驚喜~

【2023湃客年終策劃】

此刻,我們即將站在新的起點上。回望2023年,自我在生活的縫隙中流動,我們慢慢張開自己,與這個世界握手擁抱。

這是重申聯系的一年。我們展出羽翼,再度感知遠方的風景;我們重啟對話,找回彼此信賴的溫度;我們探索內心,校準人生航向的坐標;我們也擁抱變化,在時代洪流中蓄積破土的力量。“世界”是我們的限度,也代表著我們的可能,而重要的永遠是聯系,是我們主動或被動與萬事萬物的纏繞。

2023年末,澎湃新聞·湃客創作者平臺策劃推出《重申與世界的聯系》系列文章,聯合知名學者及優質創作者,從文學、藝術、科技、財經、旅行、城事等領域出發,從個體到趨勢,以文字、數據、漫畫、視頻等形式,留下這一年里我們向世界出發的注腳。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司