- +1

榮新江︱東國有高士 敦煌結勝緣——紀念池田溫先生

池田溫先生

2023年12月11日,日本著名史學家、敦煌學家池田溫先生辭世,享年92歲。池田先生走完他豐滿的學術人生,留給我們一本本傳世名著,也留下許多促進中日敦煌學界親密交往的感人事跡。我有幸從20世紀80年代中期認識池田先生,承蒙他多方關照,所以這些天來和他交往的事情像電影一樣一遍遍在腦子里播映,今日略作條理,寫下來,以作紀念。

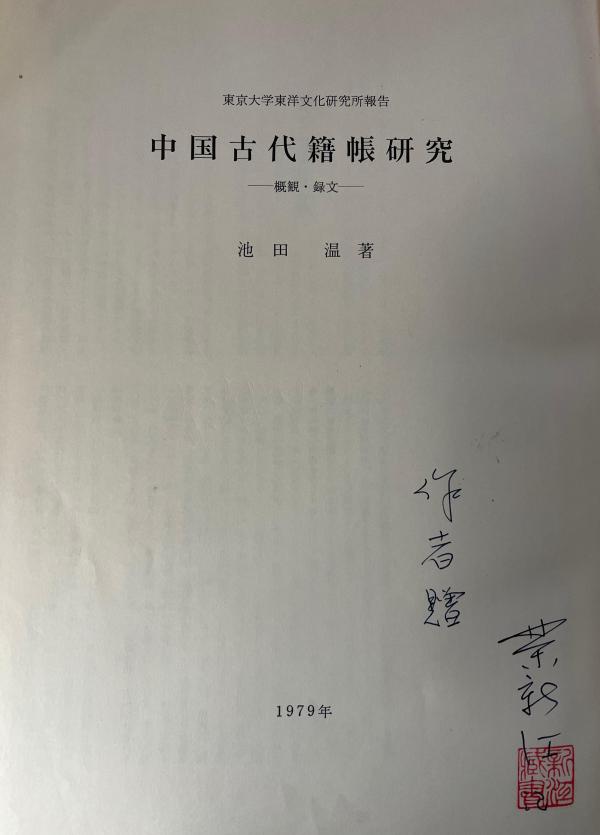

80年代初,我在北京大學選修王永興、張廣達兩位先生開設的“敦煌吐魯番文書研究”課,就不斷聽聞“池田溫”的大名。當時王先生給我們上課,總是拿著那本厚厚的《中國古代籍帳研究》,封面上作者的名字赫然在目,而這本書中的計帳、戶籍、差科簿及各種相關文書,是老師們為我們解讀分析的主要素材。池田先生嚴謹的錄文讓我感觸良多,其中有關歸義軍時期的《布紙破用歷》《沙州百姓萬人上回鶻可汗書》《押衙王文通牒》等,也是我后來研究歸義軍史時不斷翻閱、引用的文獻。但這本書當時北大只有一本,很難借到。當我1984年研究生階段去荷蘭萊頓大學進修時,兜里有了一點外幣,我就從萊頓魯莽地給池田先生寫了一封信,說您的《中國古代籍帳研究》是非賣品,我現在有了外匯,想從他那邊購買一本。結果很快接到他的回信,說他手邊還有幾本,可以送我,是寄到萊頓,還是北京。我大喜過望,趕忙回信,請他直接寄到北京,等1985年7月初我回京后,這本厚重的大書已經等在那里了。這是池田溫先生給我這個素不相識的年輕人的一份大禮,我迄今上課時還常常用到這本書,后來我組織課題組整理新獲吐魯番出土文書,也以這本大著校錄的文書做榜樣。

就在1985年7月我回國后不久,池田溫先生到訪北京,好像是參加完中國敦煌吐魯番學會在烏魯木齊舉辦的學術研討會之后,于9月16-24日之間,借回國途中順路來訪。當時周一良先生帶著我,特意到北京機場去接他,可見規格之高。周先生的日語十分流利,他為尊重客人起見,用日語和池田先生講話,但回過來的都是漢語。池田先生的漢語遠沒有周先生的日語流利,但他堅持用漢語說話,給我很深的印象,心里不由得起敬。池田先生應邀在北京大學歷史系做了一場講演,講他指導自己的學生大津透拼接大谷文書一百余碎片成《儀鳳三年度支奏抄·四年金部旨符》的初步結果,給我們展示了整理文書的一項“吉尼斯紀錄”,更重要的是通過拼接后的文書,揭示出原本不知的許多唐代財政預算方面的內涵。此外,池田先生還和歷史系師生座談,報告有關蘇聯、英國、日本所藏敦煌吐魯番文書的最近刊布和研究情況,并就唐代田制問題做了討論。

池田先生在京期間,歷史系研究日本史的夏應元老師和我的導師張廣達老師一起,湊錢請他吃了一席宴,我有幸作陪。現在還記得池田先生說他三十多歲才第一次出國,你二十多歲就出國了,大有前途。可見他對一位異國年輕學子多所鼓勵,也為我后來繼續“滿世界尋找敦煌”增強了信心。我不揣冒昧,曾寫了一篇《池田溫教授談海外敦煌吐魯番文書研究現狀》,還附了《池田溫教授主要論著目錄》,我雖然盡力收集,但缺漏不少,曾寄給池田先生補充,他一一補正,并建議不收書評和講演稿,計84條。此文收入《中國敦煌吐魯番學會研究通訊》1987年第1期,這是我學習池田溫先生學問的一份作業,也是我對池田先生的一個回報。

到了1988年8月,北京召開中國敦煌吐魯番學會的學術研討會,會前季羨林會長就提出“敦煌在中國,敦煌學在世界”的口號,消除了日本學者的顧慮,所以這次會議迎來了京都大學的藤枝晃教授和東京大學的池田溫教授兩位日本最著名的敦煌學家,使會議達到了預期的效果。當時北京圖書館(今國家圖書館)為了配合這次會議,特意在文津街圖書館的主樓內辦了一個“敦煌文書展覽”,陳列了一些《敦煌劫余錄》編號之外的未刊文書,其中有一件《開元新格戶部》殘卷(周字69)引起池田溫先生的注意。他會后特意到善本部,仔細觀察了這件文書的正背面內容,回國后即寫成《唐朝開元后期土地政策之一考察》,整理發表了這一重要文獻,這是在他和山本達郎、岡野誠兩位合作整理敦煌吐魯番本律令格式為《敦煌吐魯番社會經濟文書資料集》第一集之后的重要發現。我當時在幫學會跑腿,但分配給我的任務是關照藤枝晃先生,所以池田溫先生這邊沒有太多的接觸,但看到他在展柜前抄錄文書的身影,還是頗為感慨。

1990年8月底,我終于有機會訪問日本,應百濟康義教授邀請,在龍谷大學佛教文化研究所做為期半年的訪問研究,這使得我有更多的機會接觸池田溫先生。記得我剛到京都不久的9月中旬,由京都大學文學部礪波護教授幫助聯絡,我有機會隨藤枝晃、礪波護教授走訪藤井有鄰館,這事確定后,我就通知了陳國燦先生,他從東京趕來,我們一起前往有鄰館。那天早上我們剛到有鄰館門口,就看到遠處一個熟悉的身影匆匆走來,果然是一大早從東京乘新干線趕來的池田溫先生。我們一起觀看了有鄰館藏的長行馬文書,并且聽到藤枝、池田兩位教授關于真偽的討論,收獲很多。下午,池田先生與礪波先生帶陳國燦先生和我一起去游覽平安神宮,池田先生招待大家吃茶點,送我一盒禮品果子,就趕往車站,乘新干線回東京了。

11月3日是每年京都大學舉辦東洋史大會的時間,池田溫先生也照例來參加,記得當年做大會發言的有他的弟子大津透,不知是否他因此而來。中午時分,我跟隨池田先生和龍谷大學的木田知生先生到京大對面的百萬遍逛古書市。晚上他在一家高檔的法國餐館請我吃飯,新潟大學的關尾史郎、龍谷大學的北村高兩位同席,他對我在京都的學習、研究、生活倍加關懷,我也乘機請他安排11月下旬走訪東京,他滿口答應。回東京之后,他就委托跟隨他進修的關尾史郎幫我在新大久保訂了一個旅館,交通很方便,房費我也承擔得起。

我在做了充分準備之后,11月19日啟程去東京。安頓好住處后,下午到東京大學東洋文化研究所池田先生那里報了個到,并大致講了一下自己在東京考察敦煌吐魯番文書以及訪書等方面的安排,他在百忙中幫我聯系相關單位,如東京國立博物館東洋館,還讓關尾史郎帶我去靜嘉堂文庫。

11月25日下午,池田溫先生專門抽出時間,陪我一個人活動。記得他帶著我穿街走巷,穿過一段他說是情人旅館的地方,來到破舊的書道博物館。沒想到在敦煌吐魯番學界赫赫有名的中村不折書道博物館,竟然如此敗落,里面蚊蠅飛舞,陳列品大多數也常年沒有更換。據池田先生講,敦煌吐魯番文獻每年換五件,所以他每年都來參觀一次。我趕忙抄錄了陳列的五件寫經題記,做了大致的記錄,又走了一圈,瀏覽其他藏品。這里雖然收藏十分豐富,但私家經營不善,所以顯得十分凌亂。池田先生說他也沒有進過庫房看其他敦煌吐魯番文獻,有些年輕學者甚至說可能有些文書已經出售,但學術界還是有一些與館方關系密切的人,發表了一些回鶻文文書,讓大家抱以希望。

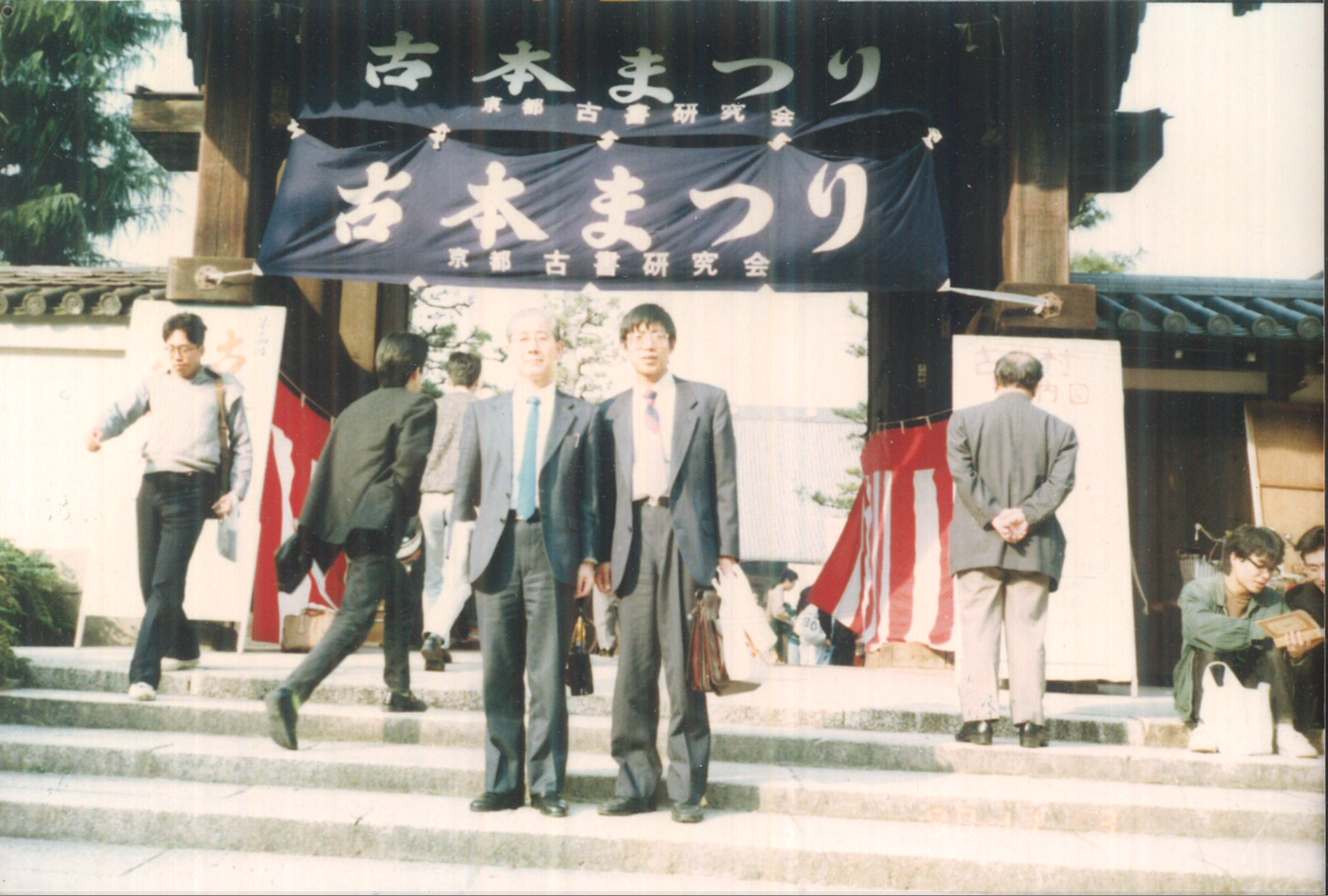

1990年11月,作者與池田溫先生在京都

從書道博物館出來后,就乘車前往神保町書店街。池田先生先帶我去一家舊書店,各種花里胡哨的書陳列在臺子上,我從書架上抽出一本《絹の路》,說沒有什么可買的書。從第二家開始,他帶我走的都是學術書店了,包括東方書店、內山書店、南海堂、一誠堂、山口書店等等。我初來乍到,還是以觀察為主,沒有過多地購買,但這里有很多我十分想買的專業書籍。

到了晚上,池田先生帶我到繁華的池袋,在小田急站大至滿餐館,與他夫人會合,原來他讓夫人早早來這里排隊,因為這家餐館的一味湯很有名,可惜我現在忘記了名稱。池田先生特別選擇這家名店來舉行歡迎我來東京的宴會,記得出席者有東大的熊本裕、早稻田大學的荒川正晴,以及關尾史郎三位,我為池田先生對我這樣的年輕人的招待深深感動。

隨后幾天,我走訪了國立國會圖書館,看了館藏從濱田德海氏購買的部分敦煌文獻;隨關尾史郎參觀靜嘉堂文庫藏宋版書,無意間閱覽了八冊梁素文舊藏的吐魯番文書;又去了東京國立博物館,看大谷探險隊所獲和田、庫車等地出土文物,還找到羅振玉舊藏的《劉子》殘卷;可謂收獲多多。

我來日本前剛剛獲得霍英東基金獎,所有手里有不少購書經費,于是我就開了一個長長的書單,請池田先生幫忙聯系東大出版會、大東出版社、汲古書院、刀水書房等出版社,打算購買仁井田陞《唐令拾遺》《唐宋法律文書の研究》,已出的《講座敦煌》、唐代史研究會報告集等有關敦煌吐魯番和唐史研究方面的書。過了幾天,池田先生把自己能夠找到的一批副本書全都給了我,其他則聯系打折購買,讓我省了不少經費,其高情厚誼,至今難忘。

首次到東京,池田溫先生還安排我在東京大學東洋文化研究所做一次講演,我事先考慮再三,打算用日本學者還不知道的北京大學圖書館藏吐魯番出土《唐開元二十九年西州籍》殘卷為題,把這三個殘片綴合而成的戶籍介紹給日本學界。我是初生牛犢不怕虎,這其實也是給池田溫《中國古代籍帳研究》和1984-1985年東洋文庫出版的山本達郎與土肥義和兩位先生共編的《敦煌吐魯番社會經濟史文書集》第二卷《戶籍編》撿漏。池田先生對這個題目很感興趣,當天還請來了日本學士院院士山本達郎先生來聽我的講座,讓我感到十分榮幸。回國后,我從史樹青先生重刊的《藝林旬刊》第29期(1928年)和第55期(1929年)上,發現了后分藏于北大和中國歷史博物館(今國家博物館)的四片同一戶籍的照片,確定這是一件《唐開元二十九年西州天山縣南平鄉籍》,并撰寫了正式的研究論文,發表在《西域研究》1995年第1期。為了感謝池田溫先生的幫助,我從琉璃廠專門購買了一冊《藝林旬刊》合訂重印本,送給池田溫先生,雖然價格對當時的我來說不菲,但池田先生送我的書更多。把這冊《藝林旬刊》贈送給池田先生的另外一個原因,是此前他在寫《高昌三碑略考》時,曾托張廣達先生到北大圖書館查閱原版《藝林旬刊》中發表的《且渠安周造祠功德碑》和《高昌主客長史碑》照片,當時張先生讓我去圖書館抄錄照片旁周肈祥的跋語,這本大開本的畫報不易保存,不僅不能復制、拍照,而且只能由館員翻到你要看的那頁,其他不允許翻閱。所以當時我也不知道這里面會有《開元二十九年籍》,現在把這個禮物送給池田先生,在高昌碑刻和唐代戶籍兩個方面,都可以供他參考使用。后來2001年山本達郎等編《敦煌吐魯番社會經濟史文書集》的《補編》時,根據我的文章收錄了這件《開元二十九年西州籍》,我想當年在東京大學的講演還是有結果的。

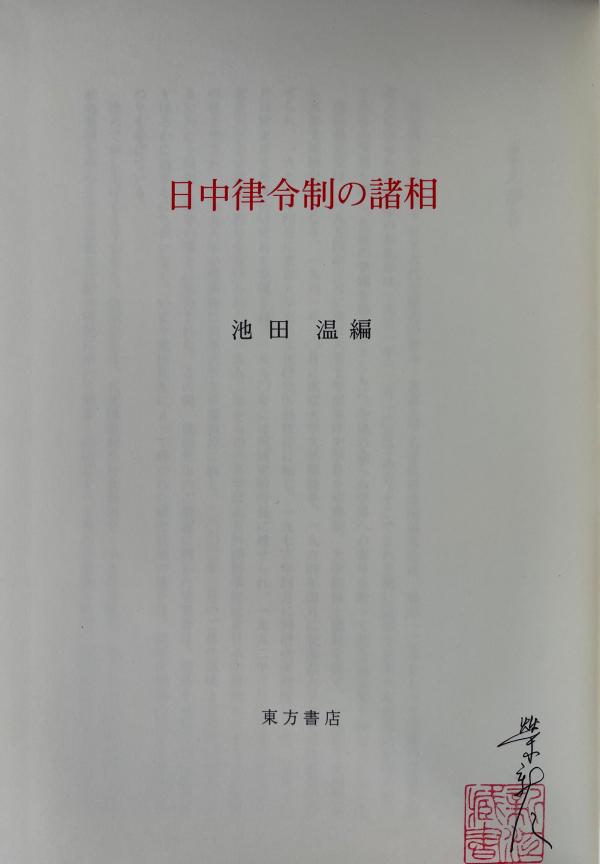

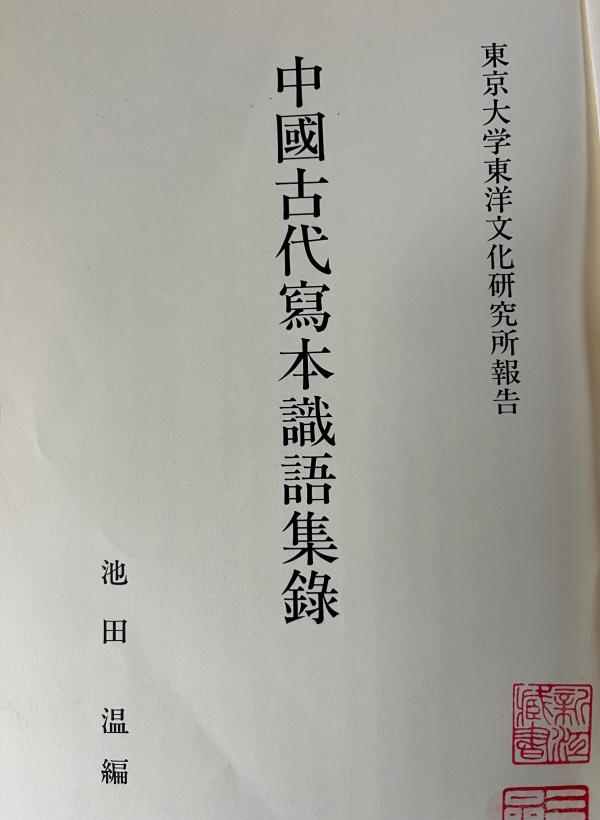

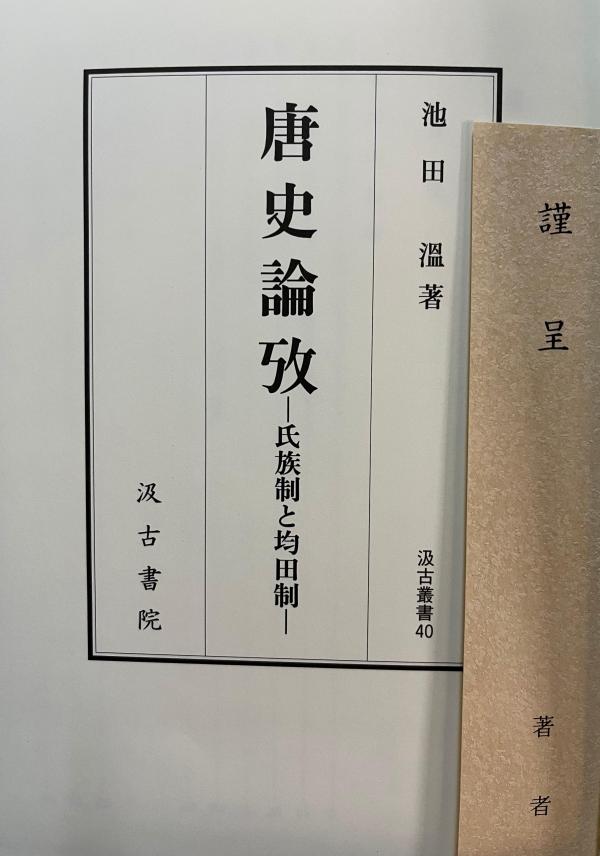

我走訪東京的時候,正好趕上池田溫先生的另一本大著《中國古代寫本識語集錄》出版,他送了我一本,成為我后來尋訪敦煌吐魯番文獻、整理吐魯番出土文獻散錄等工作的重要參考書。此后池田先生每出一書,不論是自己寫的,還是他主編的,都會送我,這包括《敦煌的漢文文獻》(1992年)、《中國禮法與日本律令制》(1992年)、《唐與日本》(1992年)、《中國史》2《三國—唐》(1996年)、《唐令拾遺補》(1997年)、《東亞文化交流史》(2002年)、《日中律令制的諸相》(2002年)、《(以學習日本古代史為目的的)漢文入門》(2006年)、《敦煌文書的世界》(2003年)等,直到2014年由大津透整理的《唐史論叢——氏族制與均田制》出版,他也特別寄贈給我一冊。這些書在我研究隋唐史、敦煌吐魯番文書、中日關系史方面都給予了很多學養,有些內容也通過我傳達給我的學生或國內同行。

1995年以后我是唐研究基金會學術委員會委員和《唐研究》主編,我與孫曉林女史一起,極力推動編譯了一部池田溫先生的《唐研究論文選集》,得到唐研究基金會資助,1999年由中國社會科學出版社出版,這部書收集了池田先生有關唐史研究的許多經典論文,相信對中國學界有著很大的影響。我也利用《唐研究》的新書目,及時發表池田先生論著的消息;還約請相關學者,給他的新著撰寫書評。我本人則接受香港大學黃約瑟先生的約請,為他主編的《東方文化》撰寫了池田溫編《敦煌漢文文獻》的書評,刊于《東方文化》第XXXI卷第1期(1993年)。書評系我一貫的風格,有表彰,也有非常嚴厲的批評,發表后寄給池田溫先生,一直忐忑不安,后來聽說池田先生把我的書評復印若干份,分送給該書每一位作者,我略有安慰。由此也可以看出池田先生是一個真正的學者,是一個有氣量的大家。

2000年是敦煌藏經洞發現一百周年的大日子,也是敦煌學研究一百年紀念的時間點,各國都舉行各種紀念活動,我收到日本東方學會的邀請,在5月東京日本東方學會第42屆東方學者會議主會場的“敦煌吐魯番研究”分會場里做主旨發表。這次東方學會的邀請規格很高,要給我買全日空的頭等艙,我和具體接待我的大阪大學荒川正晴教授商量,能不能買個經濟艙的票,剩下來的錢我在東京買書。他說不行,這次接待是東方學會評議員們定的調,不能降格。我只好聽從安排,但我當時不知道是誰在后面安排的這件事情。我對此行做了充分準備,5月19日當天,會場坐滿了人,我以“再論敦煌藏經洞的寶藏——三界寺與藏經洞”為題做了講演,我講演的主持人是荒川正晴教授,池田溫先生評議,他當著一眾日本老中青敦煌學研究者說:“今天我們請來的講演者,雖然只有40歲,但卻是國際敦煌學的領軍人物。”我們知道,在中日敦煌學界有個傳說,即1981年藤枝晃教授到南開大學講學,聲稱“敦煌在中國,敦煌學在日本”,引起很多中國學者的不滿。雖然后來在場的學者說這是介紹藤枝晃的南開教授講的,但中國學者仍然把這話當作藤枝講的,后來藤枝也無可奈何地說這就是他講的吧。其實這背后有中國學者和日本學者在敦煌學中心上的較勁,雙方都有一些人利用這個話題來炒作。池田溫先生清楚地知道這一點,而卻做這樣一種表態,讓我感到十分驚訝,也十分感動。但這也無疑引起一些日本敦煌學研究者的不愉快,所以我隨后也經歷了幾次挑戰和博弈。池田先生一直保持著與中國學者的密切交往,由此可見一斑。

上午會議結束后,老同學李開元約我一起去吃午飯,但我被工作人員截住,她引導我到一個大房間里吃東方學會準備的便當。我巡視一周,有荒川教授事先帶我拜見過的東方學會的領導人:理事長服部正明、事務局長柳瀨廣、交流主任河口英雄,此外我能認識的就是中國古代史研究領域的池田溫和礪波護兩位先生了。這下我才明白,我這次受邀來東方學會做主旨講演,應當是池田和礪波兩位先生推薦的,而獲得東方學會評議員們的同意。

回國后,我收到東方學會寄來的《東方學會報》,上面刊載了池田溫介紹我的文字,其實這是我在敦煌學領域“為國爭光”的原始記錄,但做敦煌學史的人一般不會看到。我的發言摘要按照東方學會的要求,以英文“More on the Nature of the Tun-huang Treasures: Three Stages Monastery and the Library Cave”,發表在東方學會編的Transactions of the International Conference of Eastern Studies 第XLV號(2000)。這個事情講起來有點自吹自擂,我只是在喝酒的飯桌上和一些朋友說到過,但這件事可以看出,池田溫、礪波護等先生對我此前學術研究的肯定,更重要的是,這是對中國敦煌學所取得的成績的肯定,是以國際視野破除“敦煌在中國,敦煌學在日本”說法的努力,與季羨林先生提出的“敦煌在中國,敦煌學在世界”是具有同樣宏大胸懷的做法。

1992年,他從東京大學退休,先是在北京的日本學研究中心任主任一年。1993年接受創價大學的非常勤教師的職位,每周到距離東京不近的八王子市去上課,盡心盡力幫助創價大學的東洋史和絲綢之路的研究,這一階段他主要興趣在唐令的訂補和新出《天圣令》的研究,我不斷蒙他贈送有關唐令的新作。

后來我去日本的機會多了,每次過東京,方便的話都會去拜訪池田先生。2006年3月,我應關尾史郎教授邀請,到新潟參加他主辦的“絲綢之路的文化與交流——吐魯番文物的世界”學術研討會。會后前往東京,特意去已經轉歸東京都臺東區所屬的書道博物館,參觀“敦煌吐魯番出土的古寫經”展。池田溫先生不知從哪里得到我來這里參觀的消息,事先和館方講過,所以該館研究員鍋島稻子特別來關照,并贈送《臺東區立書道博物館圖錄》。這個特展一共陳列了25件敦煌吐魯番資料,比以前隨池田先生來看的多得多,趕緊抄題記和跋文。當天下午,我在東洋文庫“內陸亞洲出土古文獻研究會”發表講演,題目是《近年來新出吐魯番文獻簡介》,土肥義和先生主持,關尾介紹我的情況,張娜麗翻譯,池田溫先生也特別趕來參加,并贈送給我一冊《東亞出版文化研究》。池田先生處理事情非常之細,于此可見一斑,我也想學習他的做法,但一直也沒有學到家。

2007年1-3月,我受妹尾達彥教授邀請訪問中央大學和東洋文庫。年初一到東京,我就找機會到八王子市創價大學文學部,拜訪池田溫先生,贈送給他《唐研究》第12卷,其中有他關心的《天圣令》研究的一組文章,都是整理《天圣令》的社科院歷史所同仁所寫,他拿到十分高興。這個月底,池田先生從創價大學退休,很少出門。但3月初我受邀在東洋文庫做“絲綢之路的新出文書——吐魯番新發現文書的整理與研究”講演,文庫長斯波義信先生主持講演,土肥義和先生主持討論,很少露面的池田先生突然來到會場,讓眾人也吃了一驚,而我感到了池田先生對我關懷的溫暖。

后來聽說他有點老年癡呆,所以家人不讓出門。我曾在2017年走訪京都和東京,想利用這次機會與礪波護和池田溫先生見面。在京都通過高田時雄教授的幫助,約到了礪波護先生。他從宇治過來,比我們倆早到一步,我望見他慢慢行走的步履,頗為感動。我們三人一起在京都四條的河邊餐館,暢談了一晚,然后依依惜別。到東京后,我請大津透教授約池田溫先生,結果家人不放心,說現在不太認得人,怕客人失望,所以沒有讓他出來,我感到非常遺憾,祈愿他健康長壽。

現在,池田溫先生走了,國際敦煌學界失去了一位權威學者,中日學界之間少了一座牢固的橋梁。

2023年12月23日完稿

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司