- +1

金融市場:英法百年爭霸的決勝關鍵

“陛下需要錢,需要更多的錢,時時刻刻都需要錢。”這是特里武爾齊奧元帥在1499年準備入侵意大利時,向法王路易十二所進的一句忠言。

戰(zhàn)爭是燒錢的機器,用各種手段籌到足夠的錢,成為戰(zhàn)場上決定成敗的重要因素。隨著近代金融工具與金融技術的發(fā)達,金融成為一國籌措軍費的主要渠道,因而一國金融市場發(fā)達與否,決定了戰(zhàn)爭勝負的關鍵。16世紀荷蘭崛起,依賴國際貨幣和信貸市場組織軍事資源,打敗了以帝國結構為基礎的西班牙。17與18世紀歐洲競爭中,英國的崛起以及法國的衰敗,關鍵也是由于英國有更發(fā)達的金融技術和金融市場。

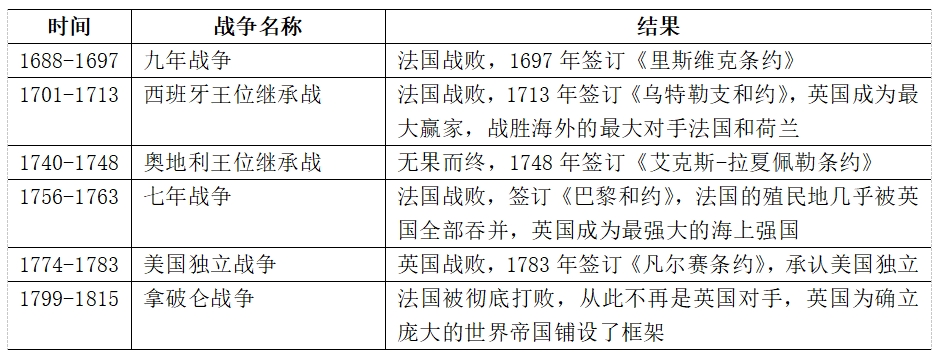

17世紀末,法國在“太陽王”路易十四統(tǒng)治時期(1643-1715年在位),成為歐洲的最強國。法國不僅國土面積比英國大,人口也更多,軍事實力方面,如果它說歐洲第二,無人敢稱第一。然而也就在此時,英國開始崛起,為爭奪世界霸權,英法兩國自17世紀后期開始,進行了6次戰(zhàn)爭(見表1)。然而,在這場百年爭霸賽中,英國贏得了大部分戰(zhàn)場的勝利,只有一場除外,即美國獨立戰(zhàn)爭。1815年,法國在拿破侖戰(zhàn)爭中遭到慘敗,它在海外的主要殖民勢力都被英國逐出,從此喪失了歐洲最強國的地位。英國由此確立了世界霸權,一直到20世紀,這個人口不到2000萬的島國主宰世界達一個世紀。

表1:英法百年爭霸:1688-1815年

資料來源:根據Schultz和Weingast(2003),錢乘旦,許潔明(2012)整理。

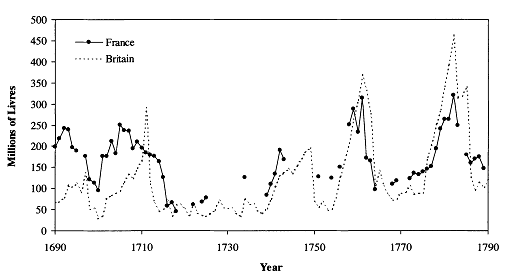

“錢是戰(zhàn)爭的支柱”。對各國君主來說,戰(zhàn)爭時最迫切需要的,就是“錢,錢,還是錢”。17世紀末,作為歐洲大陸最強大的國家,法國的財政收入使任何一個歐洲對手都相形見絀。然而,從圖1中可知,英法兩國的軍事開支在爭霸過程中大部分時間差別不大,除了兩個時段:

(1)17世紀末到18世紀早期的20年中,法國的軍事開支比英國更高,這是由于當時法國同時要面對很多對手,而英國只是反法同盟中的一員。

(2)18世紀末,英國忙于美國獨立戰(zhàn)爭,法國只是幫助美國殖民地軍隊,間接參與了與英國的戰(zhàn)爭,因此英國的軍事開支明顯高于法國。

圖1:英法兩國的軍事開支:1690-1790

資料來源:Schultz和Weingast(2003)。

戰(zhàn)爭軍費有兩個主要來源,一是稅收,二是舉債。當時的歐洲,連年混戰(zhàn),各國財政入不敷出,軍費主要靠發(fā)行國債籌措。為了方便大規(guī)模、低成本地借錢,歐洲國家都有一套復雜的信貸體系,在18世紀絕大部分時期,戰(zhàn)爭開支有3/4來自借款。誰能低成本借到更多的錢,誰就能擁有強大的軍隊,最后在戰(zhàn)場上取得決定性勝利。借錢當然可以從其他國家獲得,而持續(xù)、大量的融資只能依賴國內的金融市場。因此從某種程度上講,戰(zhàn)爭對歐洲金融市場發(fā)展帶來最大和最持久的推動。

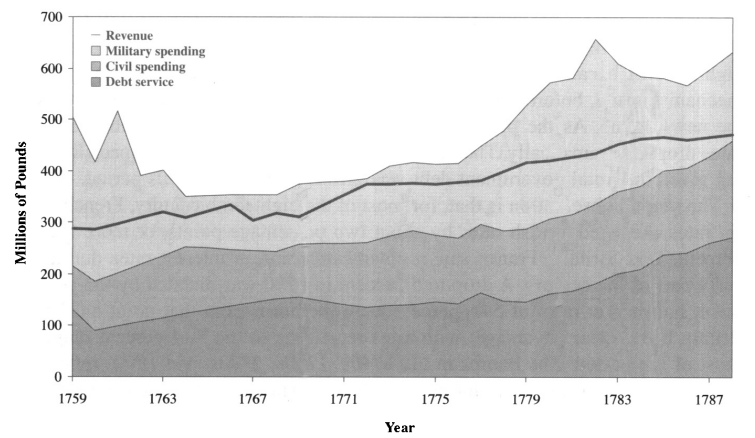

圖2:英國的收入與支出(1690-1790)

資料來源:Sargent and Velde(1995)。

從圖2和圖3可知,英法兩國每當戰(zhàn)事發(fā)生,軍事開支急劇上升,其來源主要就是舉債,因此兩國還本付息的壓力(debt service)始終很大,且隨著時間推移與日俱增。通常,戰(zhàn)爭停止,財政收支就會恢復平衡。18世紀中期,英國剛剛經歷七年戰(zhàn)爭(1756-1763)后,隨之又陷入美國獨立戰(zhàn)爭(1774-1783),軍費開支不斷創(chuàng)新高。1783年,英國被迫簽訂《凡爾賽條約》,承認美國獨立。在這場戰(zhàn)爭中,英國間接輸給了法國,戰(zhàn)事結束,英國軍費下降,財政重新恢復平衡。

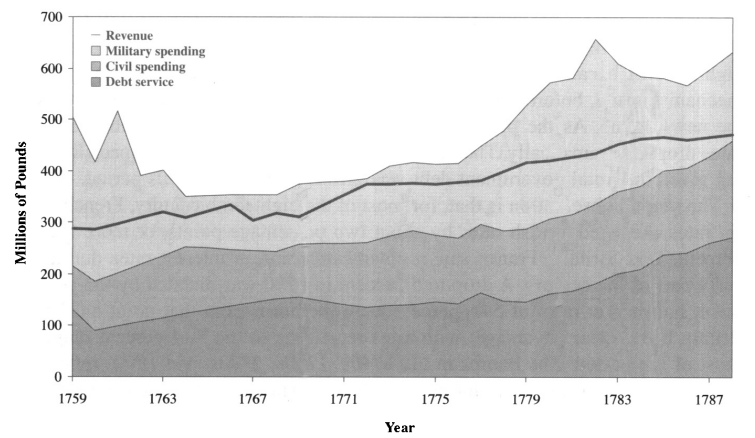

然而,法國政府在兩場戰(zhàn)爭之后陷入財政危機。盡管法國擁有歐洲國家中最多的稅收收入,卻也不足以支撐政府開支。由于國內沒有一個較好的金融體系支撐,法國只能長期依賴荷蘭的金融市場,在接受高利率和苛刻的條件下,波旁王朝也無法籌措到足夠的資金支持法國軍隊。問題越來越嚴重,政府只能發(fā)行更多紙幣,結果引發(fā)通貨膨脹,這對法國無疑是雪上加霜。

美國獨立戰(zhàn)爭之后,法國支持下美國殖民地軍隊戰(zhàn)勝英國,這本是一件利好事,然而法國的財政赤字僅短暫下降后又重新上升,最后陷入財政危機,引發(fā)1789年大革命(Sargent and Velde,1995)。1799年,拿破侖上臺,號稱法蘭西第一執(zhí)政,與英國其他歐洲大陸國家又開始新一輪的較量。盡管拿破侖擁有“歐洲戰(zhàn)神”的稱號,卻在1815年滑鐵盧戰(zhàn)役中被迫投降。英國在戰(zhàn)爭中徹底打敗法國,從此法國不再是英國的主要對手,歐洲的政治格局發(fā)生重大變化。

圖3:法國的收入與支出(1759-1788)

資料來源:Sargent and Velde(1995)。

那么,各方面條件遠遜法國的英國為什么能戰(zhàn)敗法國?背后原因很多,但一個繞不開的因素正是由于英國在金融體制上的優(yōu)勢。1688年“光榮革命”后,荷蘭的威廉三世到英國執(zhí)政,英國確立了君主立憲制。North和Weingast(1989)認為,光榮革命導致了顯著的制度變革,通過限制王權約束國王隨意改變規(guī)則,特別是隨意單方面地改變征稅水平,同時通過議會與王室之間的權力制衡,保證議會在分配資金與監(jiān)督財政資金的作用,并保護了商人階層的利益。這些制度變革促使政府增強了承諾可信度,并極大完善了產權,隨之發(fā)生一系列改變傳統(tǒng)經濟運行的“金融革命”。從表2可知,英國在金融發(fā)展領域,無論中央銀行創(chuàng)立,還是大量金融工具的創(chuàng)新,大多要比法國早一個世紀。

表2:英法兩國金融發(fā)展比較

資料來源:根據Dickson(1967),Kindleberger(1993)整理。

1715年,輝格黨人贏得議會選舉后,確立了政治主導權。由于英國高效和守信的財政體制,使政府確立了公債市場的信譽,逐漸造就了繁榮的金融市場。隨著英國議會制度的鞏固,金融市場利率大幅下降,這不僅為英國開辟了廣闊的、持久的財源,重點在于,英國的借款成本遠低于對手——法國。

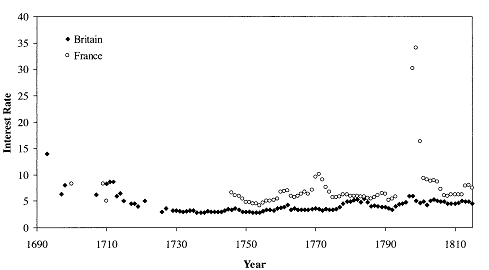

從圖4可知,兩國17世紀末期公債市場上的利率差別并不大,但是自1720年代以后出現分流,英國的利率下降十分明顯(Stasavage,2007),法國仍然處于較高水平,有些時間甚至高得離譜,成為異常值。雖然英法兩國在1740年代、1760年代、1770年代和19世紀初,利率都有明顯攀升,這正是兩國交戰(zhàn)時期,信貸需求增加,利率遠高于平時。然而無論如何波動,英國利率水平卻大大低于法國。

英國在大部分時間中,公債市場上的利率都保持在3%-4%之間,而法國比英國的利率高2%-3%,有時甚至高過英國一倍。由于法國具有更高的借貸成本,1780年代末,法國的償債率是英國的2倍,而法國當時的國債數量與英國相差無幾,約2.15億英鎊,但每年支付的利息幾乎是英國的2倍,即1400萬英鎊(肯尼迪,2006)。同樣地,當英法兩國債務利息占稅收比在幾乎相等的情況下,英國可以明顯籌集到比法國更高的公債收入(Weir,1989)。正因為如此,英國在大多數年時間里可以花費的國防收入是正常年收入的1-1.5倍,而法國僅限于0.5-0.8倍(Schultz和Weingast,2003)。

圖4:英法兩國的長期利率:1690-1815

資料來源:Schultz和Weingast(2003)。

英國和法國的利率差異既非通貨膨脹預期的差異,也不是無風險回報率的不同,而是兩國違約風險差異的反映。由于法國在兩國爭霸的百年戰(zhàn)爭過程中違約三次,而英國從無發(fā)生(Velde和Weir,1992),法國在百年爭霸后期只能用更高利率借債,這也正是法國后來陷入財政危機的原因之一。

英國金融市場的發(fā)展,一般都歸因于光榮革命后代議制政府對王權的限制(North 和Weingast,1989)。當然也有人認為,雖然代議制為歐洲國家獲得早期優(yōu)惠信貸創(chuàng)造了條件,但是良好的代議制還有賴于兩個潛在因素,即內部聯(lián)系緊密的地理疆域、商人勢力在代議制政府中的影響力水平。換言之,即便有了議會對王權的約束,但如果沒有重視商業(yè)的政治力量做后盾,仍然不可能有強大的國家信用能力(斯塔薩維奇,2016)。總結光榮革命以來英法兩國百年爭霸的歷史可以看出,由于英國比法國擁有更好的政治制度,因而形成了一個發(fā)達的金融市場,從而使其具備更強的籌集巨額債務的能力,最終成為百年爭霸過程中的最大贏家。

(作者丁騁騁為浙江財經大學金融學院教授、經濟學博士,主要研究方向為民間金融和金融史等。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司