- +1

吳嘉龍丨(傳)米友仁、司馬槐《詩意圖》二三事

引言

謝稚柳編《唐五代宋元名跡》初版本以珂羅版影印,圖版皆黑白,覽之不甚清晰,又見卷中題跋俱未收錄,令人興味索然。然見是書載《詩意圖》卷一幅,圖版前有謝氏解說文字一則,云此卷為南宋米友仁、司馬槐手筆:

這卷分兩段,前段為米友仁,所描寫的山景,與其他的畫筆完全不同。橫點的皴筆與雙鉤的浮云,這些他所特有的技法,在這里卻完全未被采用,而只是以水墨作深淡的暈染,幾乎見不到筆的蹤跡,較他一般的畫境,更覺清空靈秀,格調高絕。后段為司馬槐,字端衡,陜州夏縣人,司馬光之子。他的畫,就所知道的似僅這一段,所寫的景與情,隨意點染,平淡而草草。看來他對于繪畫,似乎旨在于一種荒率的意境,以著墨無多為高。只是以此為游戲而已。(謝稚柳編:《唐五代宋元名跡》,古典文學出版社1957年版,原書無頁碼)

粗讀一過,便知謝翁所言有不確之處。其謂司馬槐字端衡,此不知所據為何。又云司馬槐是司馬光之子,更大謬矣。按司馬光之子實為司馬康,蘇軾《西樓帖·與堂兄三首》末尾云:“司馬康是君實(引者按:即司馬光)之親兄子,君實未有子,養為嗣也。”有關此文獻之分析,參見顏中其《司馬康為司馬光兄親子》一文(顏中其:《司馬康為司馬光兄親子》,《古籍整理研究學刊》,1988年第3期,54-57、53頁)。

閑居多暇,檢讀著錄此卷之文獻,見凡定其為小米與司馬合作者,皆言司馬乃司馬端衡,且中未有云端衡即司馬槐者。又因今《詩意圖》全卷之圖版已為石慢(Peter C. Sturman)公之于世(畫作彩色圖版參見Peter C. Sturman, “The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,載浙江大學藝術與考古研究中心編:《浙江大學藝術與考古研究》第一輯,浙江大學出版社2014年版,129-130頁;題跋黑白圖版參見同書125-126頁),故取之與相關文獻相對照。然比勘一過,舊惑未解,又生新疑。是以不揣淺陋,對相關問題略加考述。此即撰作本文之緣起。

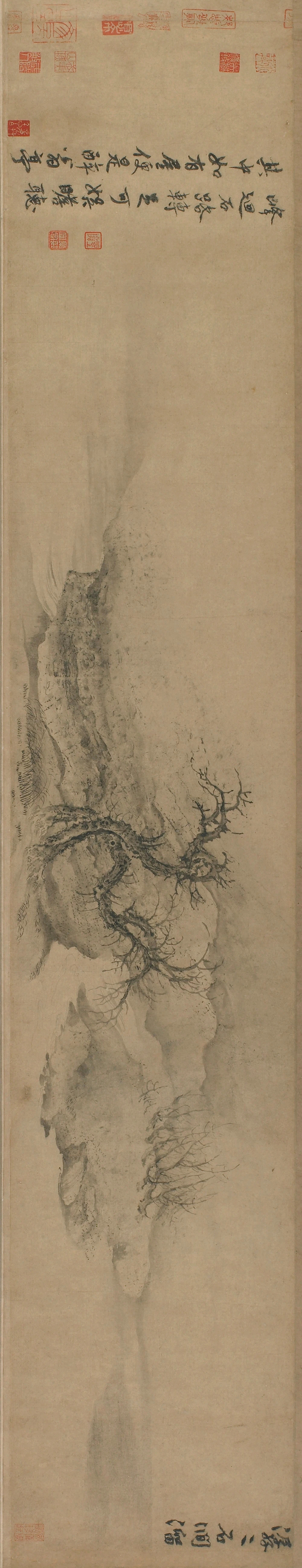

《詩意圖》的文字著錄與“司馬次仲之孫”印

《詩意圖》即清初吳升《大觀錄》所著錄之“米元暉司馬端衡詩意卷”者。此卷為水墨紙本,高二十九厘米,長三百一十八厘米。吳氏只言及畫作尺寸:“牙色紙二幅,每幅高八寸,長三尺。”(吳升纂輯:《大觀錄》卷十四《米元暉司馬端衡詩意卷》,《續修四庫全書》第1066冊,上海古籍出版社1996年版,646頁下欄)若換算成厘米,便知每幅高約二十六點七厘米,長約一百厘米。兩相比較,若合符契。

再看畫面內容,《大觀錄》云:

前圖古樹二株,虬柯偃臥蟠屈,對面平岡作疏林數樹,湍流漩沫于荒碕亂石間,以蓬筆點苔,掃去甜俗蹊徑。后圖山重林密,漁村樵塢,瀑布懸崖,下縈水口,亦用蓬筆點苔,如煙舒霧卷,荒率幽澹,仿佛郭熙。(《大觀錄》卷十四《米元暉司馬端衡詩意卷》,646頁下欄)

視卷中之畫面,與吳升所記別無二致,惟畫作次序與吳氏所錄不同。

《詩意圖》畫幅之一,美國,私人收藏

《詩意圖》畫幅之二,美國,私人收藏

吳升又提到一處細節——“但兩圖止有詩無款印”(《大觀錄》卷十四《米元暉司馬端衡詩意卷》,646頁下欄)。此處所指為作畫者的落款和鈐印,這就又和《詩意圖》所示相合。至此,這件長卷和《大觀錄》所載者實是一圖,便再無可疑。

除吳升《大觀錄》外,明代郁逢慶《續書畫題跋記》和汪砢玉《珊瑚網》,以及清初卞永譽《式古堂書畫匯考》與高士奇《江村銷夏錄》亦著錄此卷。但此四家皆未記是卷尺寸與畫面內容,其中郁、汪二書只錄跋文,而卞、高二書于跋文外又將卷中印章摹寫、著錄,此則為吳書所未及。

《式古堂書畫匯考》僅著錄一枚印章,其印文曰“司馬次仲之孫”,而《江村銷夏錄》所載印章雖較前者為多,且亦包括此印,但卻將其摹寫在了與前者完全不同的位置。再檢此卷圖版,知卷中并無一處鈐蓋此印,更不見剜補痕跡,或是此印本就不存?

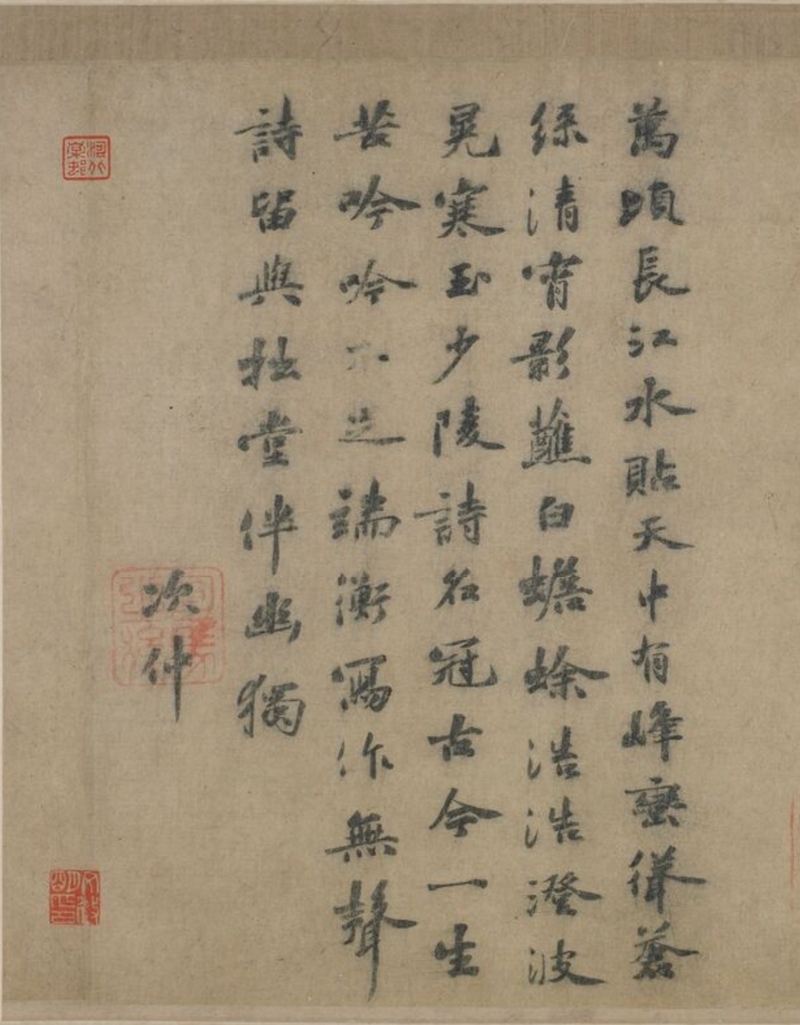

審《詩意圖》可見,第二幅畫(即吳升著錄之“前圖”者)后另接一紙,上有題畫詩一首,

萬頃長江水貼天,中有峰巒聳蒼綠。青霄影蘸白蟾蜍,浩浩澄波晃寒玉。少陵詩名冠古今,一生苦吟吟不足。端衡寫作無聲詩,留與拙堂伴幽獨。

司馬次仲題畫詩

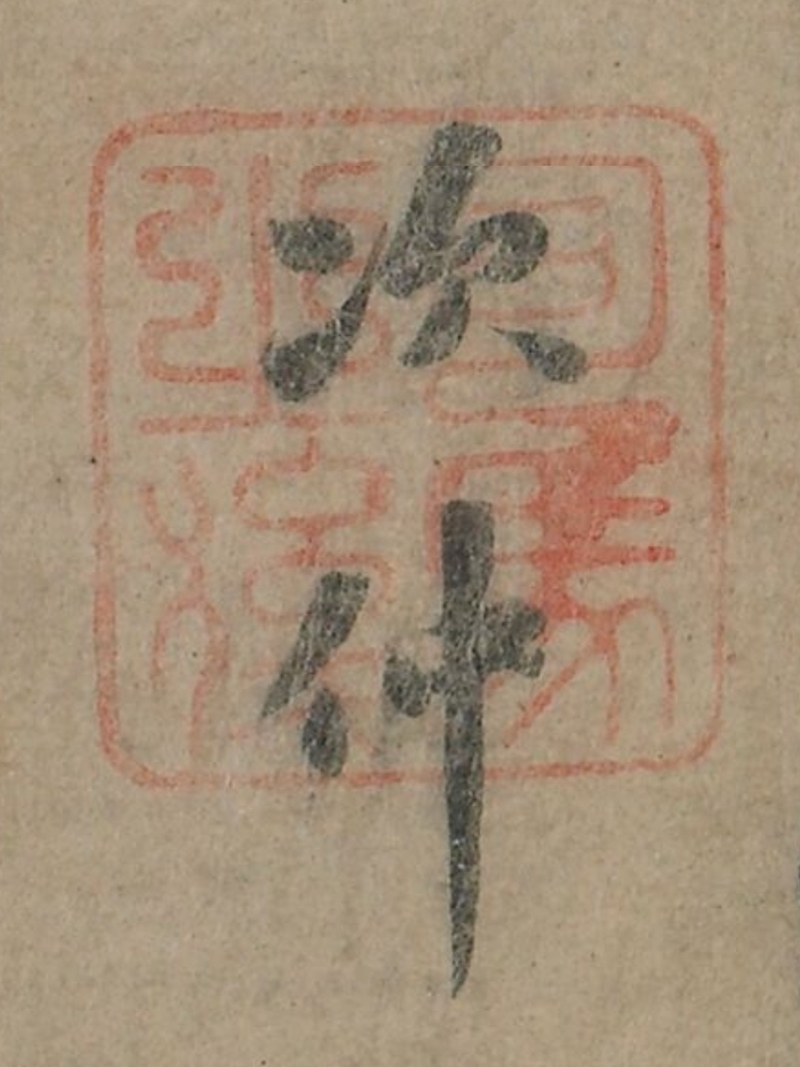

司馬次仲落款與“司馬之后”印

詩后有題詩者落款,款作“次仲”,且有朱文方印“司馬之后”鈐于款上,據此,題詩者為司馬次仲。這是卷中和“司馬次仲之孫”的印章最相近的一處,《式古堂書畫匯考》中摹寫的印章也位于此處(《江村銷夏錄》所摹“司馬次仲之孫”印對應的位置在畫上題詩后,較《式古堂書畫匯考》所載要更為靠前),故而不免令人懷疑——是否存在由司馬次仲的落款和印章訛變為二書所摹印章圖樣的可能?要想厘清這一疑問,就必須梳理這件長卷在彼時的歸屬,還有《式古堂書畫匯考》和《江村銷夏錄》這兩部書畫目錄的編纂情況。

《大觀錄》為著錄吳升生平所見書畫之目錄,其中所載后多歸當時權貴所有,因此之故,譜錄學家謝巍先生才“疑其中有梁清標所藏之書畫”(謝巍:《中國畫學著作考錄》,上海書畫出版社1998年版,475頁),而這件長卷正是梁氏收藏的畫作之一(按:卷中有多方梁清標的書畫收藏印可以證明這一點,如白文方印“棠村審定”、朱文方印“河北棠村”、白文方印“觀其大略”)。

《詩意圖》在清初先后由顧崧(字維岳)和梁清標收藏(詳見后文),作為顧、梁二人在書畫鑒藏一途的同道,卞永譽和高士奇自然有機會見到這件藏品(盡管他們在顧崧還是梁清標處得見此卷仍不可知)。是以,若二人想將卷中信息記錄下來,并非難事。《江村銷夏錄》所載書畫均為高士奇親眼所見,《式古堂書畫匯考》除目驗外,亦多有據歷代文獻輯錄者。若將前代的《續書畫題跋記》和《珊瑚網》與之比勘,便會發現《式古堂書畫匯考》和《江村銷夏錄》載錄的《詩意圖》題跋條數要少于郁、汪二書。這證明了卞永譽和高士奇皆未從前人書中抄錄相關材料,而是在親眼目睹這件長卷之后才加以記錄(盡管這同樣也說明卞、高二書校勘未精)。奇怪的是,如果《式古堂書畫匯考》和《江村銷夏錄》都將款印著錄錯誤,并形成面貌各不相同的新印章,倒也在情理之中。可二者之誤卻無絲毫之差,這實在令人困惑。

如果僅憑以上信息進行判斷,這一問題最終只能作為一樁懸案被擱置下去。但既然高士奇在纂輯《江村銷夏錄》的過程中參考了《式古堂書畫匯考》的稿本或抄本(參見吳嘉龍:《出版、閱讀與知識傳播——以〈江村銷夏錄〉為個案的研究》,《中國出版史研究》,2023年第2期,94頁腳注⑤),那么其中疑惑便可迎刃而解——高士奇或是據《式古堂書畫匯考》對《江村銷夏錄》的內容加以補全,或是參考前者對后者進行了修訂,最后又基于某種理由挪動了這枚印章所在的位置。因此,這一現象之所以產生,完全是由于《江村銷夏錄》因襲了《式古堂書畫匯考》的錯誤。而后者的誤寫,則很可能是門客在將卞永譽積累的材料董理成書時,將抄錄而來的款印混淆在了一起。

能夠支持這一推測的材料,還有王世貞的一則跋語。王跋云:

此二畫以少陵二語為題,系各兩韻,不能佳,書亦沓拖平平耳。后有一詩云:“端衡寫作無聲詩,留與拙堂伴幽獨。”書體出眉山而不能去俗,款曰“次仲”,印識又曰“司馬”……(王世貞:《弇州山人續稿》卷一百六十八《張端衡山水》,明萬歷五年刻本)

王跋所錄詩句和卷中題畫詩一致,《式古堂書畫匯考》同,而《江村銷夏錄》則將“留”字誤作“曾”字。這足以說明,后者過錄自《詩意圖》的文字材料存在不少訛誤,此即其中一處。

入清之后的《詩意圖》及其題跋的散佚

世事播遷,白云蒼狗,《詩意圖》的面貌亦與清初之時大不相同。今日所見之卷中題跋已失去景晉(“景晉”其人待考,亦不知此是否為其全名,然觀其題跋次序,當是宋人)一跋(按:石慢雖只提供了《詩意圖》的局部圖版,但他在提及司馬次仲題畫詩后,又補充說此外只有五條宋人跋文,且其中并無景晉,故知今存《詩意圖》已無此跋。參見“The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,88頁)。而勾稽文獻可知,此卷直至清初為吳升著錄之時,題跋仍甚全備,未有散佚。

考《續書畫題跋記》,見其所載除兩首無款題畫詩外(二詩亦見于余下四家著錄),還有司馬次仲、田如鼇、王珉、王與道(即王師心)、景晉、富元衡和宋景陽(按:《珊瑚網》和《江村銷夏錄》改“宋景陽”為“宋景濂”,誤)七家題跋,《珊瑚網》同(按:《珊瑚網》有景晉跋而無款,不知是否在傳抄過程中脫漏),則王稺登、董其昌二跋當題寫于郁逢慶著錄此卷之后。又知《珊瑚網》有大量內容襲錄自《書畫題跋記》和《續書畫題跋記》(參見韓進:《一部〈珊瑚網〉和兩次“李鬼”事件的影響》,《文匯學人》,2019年7月19日),因此二書所錄題跋一致也是理所當然。有鑒于此,便不可簡單認定《珊瑚網》的記錄要早于王、董二跋的寫作。

《式古堂書畫匯考》詳細記載了司馬次仲、田如鼇、王珉、王與道、富元衡和宋景陽六家題跋,并以小注補充說:“俱宋人。后有董宗伯、王百谷跋未錄。”(卞永譽纂輯:《式古堂書畫匯考》畫卷之十五《米元暉司馬端衡詩意圖合卷》,浙江人民美術出版社2012年版,1774頁上欄)董宗伯、王百谷,即董其昌與王稺登。這再次暗示了卞永譽曾親見此卷。《江村銷夏錄》卷一“宋司馬端衡米元暉詩意卷”條詳錄題跋有五:即司馬次仲、田如鼇、王珉、王與道和富元衡,后接高士奇小注云:“后有宋景濂、王百谷、董玄宰跋,皆精妙。”《式古堂書畫匯考》和《江村銷夏錄》皆無景晉跋,這無疑說明卞永譽和高士奇觀覽《詩意圖》時,此跋已不在卷中。

而吳升在《大觀錄》中只記有司馬次仲、田如鼇、王珉、王與道、景晉、富元衡和王稺登七家題跋,且既脫去司馬次仲落款,又無文字說明未錄者之情況。其中緣由尚不可解,疑與吳氏所記不全有關。畢竟吳升所記只是過錄自他人藏品,何況《大觀錄》還有將“景晉”誤作“景象”,并將此跋與富元衡跋合而為一之誤。不過,縱使其記載謬誤不少,但還是意味著吳升在見到《詩意圖》時,景晉跋仍在。要之,景晉跋散佚的大概時間,是在吳升目睹《詩意圖》之后,卞永譽和高士奇親見《詩意圖》之前。

又考顧復(顧崧之兄)所撰之《平生壯觀》:

宋次仲詩,田如鼇、王珉、王與道、景晉、富元衡、宋景陽(引者按:“景”,原作“晉”,誤)題,王稺登、董其昌題。云作畫者為溫公之孫,題字者吳說傅朋。(顧復:《平生壯觀》卷八《南宋·司馬端衡》,《續修四庫全書》第1065冊,上海古籍出版社1996年版,394頁下欄;按:“宋次仲”乃“司馬次仲”之誤,應是顧復失考。)

顧復著錄《詩意圖》時,卷中尚有宋人吳說題跋一則,故知此卷佚失之宋人題跋非景晉一家。可既然直至清初時,吳說跋文仍存卷中,郁逢慶和汪砢玉對其未加著錄也就成了難以理解之事。不過正因如此,《珊瑚網》對是卷之記載乃是襲自《續書畫題跋記》一事,卻反而得到了證明。是以,吳跋的散佚在《詩意圖》從顧崧手中散出之后,景晉跋散佚之前,而吳升得睹此卷亦當在其后。此外,目前還無法排除顧崧所藏之《詩意圖》后為吳氏所得,再被其轉賣給梁清標的可能。

此卷歸顧崧所有,見于清初地理學家劉獻廷的記載:

張岫民之《丁卯編》,乃紀是年所見之古人書畫名跡也。書則論其筆法,畫則列其圖狀。凡宋、元、明名人題跋詩歌,悉載于后,而殿之以顧維岳之品目次第。前后附之以詩,奇書也。……米敷文、司馬端衡合璧卷七,……共為一冊。蓋是年枝安顧維岳延岫民于家校訂經史時出其所藏,共為欣賞焉。維岳,吳中第一收藏家,故所見之博如此。(劉獻廷:《廣陽雜記》卷第二,汪北平、夏志和點校,中華書局1957年版,70-71頁;按:標點略有改動。)

劉、張、顧皆同時人,又為同鄉,是以劉氏之記應極可信。

又檢是卷,見卷中兩畫最右皆有朱文方印“安儀周家珍藏”,知其后歸安岐收藏。考《墨緣匯觀》,見安氏記此卷云:

紙本,二幅。摘少陵詩句作水墨山水。本圖前后皆有詩題。后有宋人詩及王稺登一題。(安岐:《墨緣匯觀錄·名畫續錄·米元暉司馬端衡合作卷》,《續修四庫全書》第1067冊,上海古籍出版社1996年版,374頁上欄)

卷中其余印章大多無考,但《詩意圖》卷首有晚清重臣吳郁生題簽:“米元暉、司馬端衡合卷。己未五月,吳郁生題簽。”因知吳氏是繼安岐之后,有據可考的第一位藏家。又見是卷董其昌跋后有朱文方印“宋子文鑒定書畫精品”,知其后來輾轉落入宋子文之手。2014年,經石慢披露,此卷已歸美國的一位私人收藏家所有之消息(參見“The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,86頁),方才為人所知。

世間本無司馬槐

前人之所以大都認為《詩意圖》乃米友仁和司馬端衡的作品,在很大程度上是因為受到了司馬次仲題詩和田如鼇跋文的影響。田跋云:

司馬君實、米元章,德行文采皆本朝第一等人,恨予生晚,不及前輩。今觀二公墨妙,追想終日,為之慨然。二公非畫師,何乃精絶至是?豈鳳雛驥子,其天姿超詣,種種自不同乎?癡叟田如鼇書,紹興十八年九月二十六日。(按:田跋落款原無“如”字,今據著錄此跋諸書補全)

田氏在提到司馬光和米芾后,又說“鳳雛驥子”,這就很容易讓人以為作畫者有兩位,且二人分別是司馬光和米芾之子。再加上前引司馬次仲題詩有“端衡寫作無聲詩”句,《詩意圖》的作者是司馬端衡,也就這樣成為了一種歷史認識,并被人們傳播開來。

盡管如此,這一觀點卻也并非無人否定。王世貞《弇州山人續稿》卷一百六十八《張端衡山水》:

考《畫史》,端衡張姓,京口人,舉進士,調句容尉,以丹青名。此圖秾淡斐亹中有遒勁逸氣,風樹澗溜,絕得郭河陽筆,云嶺墨韻間,似僧巨然。今人見懵董山便歸之襄陽父子,以故有題作米元暉、馬端衡者,乃至以為司馬君實及老章,此尤癡人說夢,大可笑也。且書法似出一手而強作三四體,蹊逕宛然……亦豈出南渡殘山剩水下哉?

可隨即就有人對王氏的觀點加以批駁:

余在廣陵見司馬端衡山水,細巧之極,絕似李成,多宋、元題跋,畫譜俱不載。以此知古人之逃名。王弇州嘗跋作張端衡,后見陸放翁集,始知其誤。跋畫最非易事!(董其昌:《畫旨》卷下,于安瀾編:《畫論叢刊》,人民美術出版社1989年版,100頁)

董其昌所言自此成為了后世的主流觀點。其所見者,即陸游《渭南文集》所載《跋司馬端衡畫傳燈圖》之相關內容:

司馬六十五丈,抱負才氣,絕人遠甚。方少壯時,以黨家不獲施用于時,欲有以寓其胸中浩浩者,遂放意于畫……(陸游:《渭南文集》卷三十一《跋司馬端衡畫傳燈圖》,《中華再造善本》影印宋嘉定十三溧陽郡齋刻本)

“以黨家不獲施用于時”,知司馬端衡為司馬光族裔。然而直到此時,仍未見有指認司馬端衡即司馬槐者。

復考樓鑰《攻媿先生文集》,方知此說之由來:

趙君所供大士,聞竹石皆廉博士宣仲之筆,梵相則出于司馬參議端行。廉諱布,司馬諱棿,皆以畫得名于紹興初。余家亦有此像,端行并作山林。(樓鑰:《攻媿先生文集》卷七十六《跋趙氏所藏大士》,《中華再造善本》影印宋四明樓氏家刻本)

頃又閱別本樓集(中國國家圖書館藏清初抄本《攻媿先生文集》,索書號:A01601),見其誤“棿”為“槐”。考民國丙辰(五年,1916)重修《梁溪司馬氏宗譜》,有司馬棿而無司馬槐,故知二者實乃一人。《宗譜》謂司馬棿字子實(卷三,11b葉),蓋是其又字端衡。據此,樓鑰跋文中所言之司馬端行,乃司馬端衡之誤。司馬棿者,司馬光族孫,司馬旁長子,司馬儼之父也。此與顧復轉述之吳說跋文相合。吳說為北宋末、南宋初人,與司馬端衡同時,所言必甚可靠。吳跋早已不能得見,幸賴顧復存其些許內容于《平生壯觀》之中。是書僅見蔣鳳藻抄本一部,雖為孤本,數十年間卻屢有影印,近年更有標點本問世,取而讀之,實非難事。其間得讀此書者不知凡幾,然無一人留心于此,致使今日仍有以司馬端衡為司馬光之子者。嘻!豈不怪哉?

陸心源讀畢《江村銷夏錄》卷一所載《詩意圖》諸人題跋后,亦有所考證:

《消夏錄》載司馬端衡與米元暉合卷,其印文曰“司馬次仲之孫”,后有王珉、田如鼇、王與道、富元衡四跋。卞令之《書畫匯考》不列其名,豈以端衡不見史傳,又不見《畫史會要》而疑之耶?愚案:端衡名槐,夏縣人,官參議,行六十五,抱才負氣。其少壯值徽宗時,黨人子孫不得仕進,遂放意于畫。落筆高妙,有顧、陸遺風;論畫終日袞袞,如孫、吳談兵,臨濟、趙州說禪。以畫得名。紹興初,陸放翁尤及見之,稱之曰。丈必生于北宋而卒于南渡后者。見《渭南文集·傳燈圖跋》、《樓攻媿集·趙氏所藏大士跋》。觀田如鼇跋,端衡實溫公之孫。然溫公字君實,史傳、神道碑、年譜均不言又字次仲,惟公兄旦字伯康,則公字次仲亦宜。公二孫,長名植,次名栢,見《范太史集·司馬康墓志》。而無槐,豈植、栢二人后又改名槐歟?疑莫能明也。王珉,字中玉,玉山人。政和五年進士,紹興中官侍郎,寓居衢州。田如鼇,字癡叟,南安人。宣和六年進士,《江西通志》有傳。富元衡,蘇州人,《姑蘇志》有傳。(陸心源:《儀顧堂續跋》卷十六《消夏錄載司馬端衡米元暉合卷跋》,《潛園總集》本)

陸氏未有目驗《詩意圖》原跡之機緣,所見《攻媿先生文集》又誤“司馬棿”為“司馬槐”,因此才會受田如鼇跋誤導,得出“端衡實溫公之孫”的結論,那枚不存在的“司馬次仲之孫”印,則令他進一步推測司馬光又字次仲。至于謝稚柳,想是其說亦本自樓鑰,只是他不知司馬光二子童、唐早夭后,僅有繼子名康,故終致此誤。

吳升論《詩意圖》畫風云:“元暉雖工脫換,較之別本竟無一筆相似,豈畫出端衡手腕耶?然諸跋則鑒指為合作,是又無容致疑耳。”(《大觀錄》卷十四《米元暉司馬端衡詩意卷》,646頁下欄)顧復則誤司馬次仲為宋次仲。二公皆精鑒賞,然于此畫作者之歸屬、題跋之考訂,仍難論定。鑒畫之難,由此可見。考司馬次仲詩,知作畫者必有司馬端衡。既已明了端衡為司馬棿表字,則《詩意圖》作者之名,宜當正之(按:目前所見為陸游《渭南文集》作箋注者,皆謂司馬端衡名槐,此亦當改之)。而補苴《宋詩紀事》卷四十五所載司馬端衡事跡,亦應其時矣。

結語

今已極易得見《詩意圖》題跋圖版,據此,“萬頃長江水貼天”詩實乃司馬次仲所作。檢厲鶚《宋詩紀事》,見其將此詩系于田如鼇名下(厲鶚:《宋詩紀事》卷四十八《田如鼇》,上海古籍出版社1983年版,1218頁),其據《續書畫題跋記》卷二輯錄,卻不知為何無視書中所錄司馬次仲落款。后世信從此說者甚眾,兼之流布甚廣,以致積非成是,良可惜也。

《宋詩紀事》所輯題畫詩貽誤后人固是一端,如《珊瑚網》《式古堂書畫匯考》諸書所載,謬種流傳,繼而一錯百錯,濫觴不止,則其害更甚。明清畫學文獻訛誤甚夥之事實,早已為前人揭出。阮璞先生便云:

明清畫學著作作者不讀書、無實學……其實這種不良的畫學學風,在“畫禪派——文人畫派”開山祖董其昌身上體現得最為登峰造極。《石渠寶笈續編》指出董其昌為董源名畫《龍宿郊民圖》所寫的一條簡短的識語中,竟至“訛‘北苑’為‘北源’,‘思訓’為‘師訓’,‘龍宿’為‘龍秀’,‘二十’為‘貳十’,皆筆誤不檢”。并連帶補充一句說:“其昌他書多類此。”……又如在《畫禪室隨筆》中,他以“江令”稱呼江淹,不知“江令”只能用以稱呼曾官尚書令的江總;他以“思陵”稱呼宋徽宗,不知“思陵”只能用以稱呼死后葬在永思陵的宋高宗。作為文人畫家最大偶像的董其昌,他這類錯誤的性質分明已是不讀書、無實學的性質,是不可以用“筆誤不檢”四個字開脫得了的。(阮璞:《〈畫學叢證〉緣起》,載氏著:《畫學續證》,香港天馬出版有限公司2005年版,171-172頁)

然先生亦誤以司馬端衡為司馬光之子,曰司馬槐者(《〈畫學叢證〉緣起》,172頁)。因知此類文獻訛誤重重,雖處處留心,仍防不勝防。

四庫館臣嘗言:“蓋明之末年,士大夫多喜著書,而競尚狂禪,以潦草脫略為高尚,不復以精審為事。”(永瑢等撰:《四庫全書總目》卷一一三《子部·藝術類二·畫史會要》,中華書局1965年版,965頁中欄)可其純是承自明遺民之主觀判斷(按:山井涌對歷來之王學反動說已有分析,參見山井涌:《從明學到清學的轉換》,氏著:《明清思想史研究》,陳威瑨譯,山東人民出版社2022年版,160頁)。在明末之時,多數“知識精英”實是以“精簡讀書過程”來應對知識激增之危機(參見魏宏遠、過琪文:《從王世貞知識訛誤再談明人“空疏不學”》,《首都師范大學學報〔社會科學版〕》,2021年第3期,119-121頁),并非全然可以“空疏不學”視之。

如錢泳就書畫題跋論及宋以降之書畫鑒賞,便對相關情事有所說明:

考訂之與詞章,固是兩途,賞鑒之與考訂,亦截然相反,有賞鑒而不知考訂者,有考訂而不明賞鑒者。宋、元人皆不講考訂,故所見書畫題跋殊空疎不切,至明之文衡山、都元敬、王弇州諸人,始兼考訂。若本朝朱竹垞、何義門、王虛舟輩,則專精考訂矣;然物之真偽,恐未免疎略。(錢泳:《履園叢話》叢話十《收藏》,張偉點校,中華書局1979年版,261頁)

此論雖極絕對,但卻反映出其時相關評價已有所轉向之情形。而揆諸實際,則知明清人賞鑒書畫非是不精考訂,惟其人數極寡,故無甚聲勢而已。

又見阮元記夏珪《長江萬里圖》事:

此卷本高士奇所藏,按汪砢玉《珊瑚網》載夏珪《長江萬里圖》有王汝玉、陳深、董其昌三跋,重裝時為人割去,乃士奇未加深考,不以柯九思所題為憑,而轉據吳萊《淵穎集》中所載袁子仁詩,名為《巴船出峽》,錄其詩而跋之,舍實證而傅會,士奇可謂疎矣。(阮元:《石渠隨筆》卷八,《續修四庫全書》第1081冊,上海古籍出版社1996年版,480頁上欄)

此即清人雖有考訂卻“不復以精審為事”之一例。蓋四庫館臣所評,豈獨以明末士大夫為然?

綜上所述,雖足見“空疏不學”歷史評價之復雜成因,但以明清畫學文獻為例,主流仍是董其昌輩,乃系《儒林外史》中張師陸(張靜齋)、馬靜(馬純上)之流(按:魯迅《中國小說史略》論《儒林外史》:“……其成殆在雍正末……時距明亡未百年,士流蓋尚有明季遺風,制藝而外,百不經意,但為矯飾,云希圣賢。敬梓之所描寫者即是此曹……”則以書中人物作比,實極恰當。),其學無根基,無可置疑,因而更顯考訂、辨誤于此之重要價值。

即就本文所考《詩意圖》諸事視之,歷來論者雖未以卷中所題文字為無物,卻多不知其所以然。故本文之作,意在考訂本事,非為鑒別書畫而撰。所欲強調者,在于溯認識形成之緣由,明文本字句之層次,以免盲人摸象之譏。

附記

王大隆《藏書紀事詩補正》云:

欣夫藏友于齋抄本清人尺牘,有徐乾學與顧維岳一札云:“延令尾欠已悉,《九芝》、《虹縣》算二百金,價似太浮,今以不敢瑣瑣。宋《六帖》雖佳,然價太昂,弟力不能得。若百五六十金,仍乞為購之,否則可以不必,已遣人送御矣。”又云:“宋版書及章丘本幸以目示。”案延令當指季滄葦,是時健庵方向季氏購書,而顧當為作介者。……前“翁栻”條引《七十二峰足征集》,謂蘇城顧維岳、陸其清兩家宋元抄本云云,則顧亦吾蘇藏書家,當考。(葉昌熾著,王欣夫補正,徐鵬輯:《藏書紀事詩〔附補正〕》卷四,上海古籍出版社1989年版,392-393頁。按:標點略有改動。)

前引《廣陽雜記》述《丁卯編》所載顧崧家藏,其中記有《籀史》與書目各一(《廣陽雜記》卷第二,70-71頁),故知顧氏確為一藏書家。又檢《續修四庫全書》第1322冊影印北京大學圖書館藏元人仇遠之《山村遺稿》四卷、《山村雜著》一卷,見各卷卷端下方均題“吳郡顧維岳手輯”,蓋知顧崧更是一校書家。要之,顧崧實有藏書家、校書家、書畫收藏家及古董商四重身份。由此看來,顧崧作為古董商的聲名之盛,反而使他身為藏書家、校書家和書畫收藏家的事跡在后世不顯。但這也說明顧氏并非一介為士人輕慢的商賈,在藝文一道,他和徐乾學等人是可以平等相待的。此種情形足證歷史人物形象之復雜、立體,更可見清初士人間關系之錯綜交纏,正是陳寅恪先生“世情人事,如鐵鎖連環,密相銜接”(陳寅恪:《柳如是別傳》,生活·讀書·新知三聯書店2001年版,852頁)之言的寫照。以顧崧其人而言,他與徐乾學、高士奇等人之間的交游,當還存有豐富的探求空間。

就文中所引史料聊為補說數語,姑附記于此。

又,本文撰成后,承樓培先生審讀全文初稿,特此致謝。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司