- +1

死去活來:地鐵高架橋下“邊角料”空間大有可為

上海邢家橋南路東寶興路公共綠地提升項目完工。這塊綠地,是位于地鐵高架線下的口袋公園。

城市化進程產生了無數缺乏利用價值的消極空間,高架橋或跨河橋的橋下空間就是其中典型。這些被美國城市社會學家簡·雅各布斯稱為“死去的空間”正在“活”起來。

2021年,上海提出對內環以內高架道路、越江大橋、跨河橋梁等市政設施的橋下空間進行整體形象提升。次年,住建部推動全國城市“口袋公園”建設。

近兩年,上海的橋下空間和口袋公園開展了哪些“聯名”行動?具體有哪些做法?未來“橋下空間口袋公園化”還有哪些提升潛力?帶著這些問題,澎湃研究所研究員調研了地鐵三四號線高架部分的兩側,即東寶興路、海倫路至寶山路之間、寶山路、上海火車站的“3站半”地區。

東寶興路站以北:橋下可以打造“公共客廳”嗎?

本文制圖均來自 趙忞

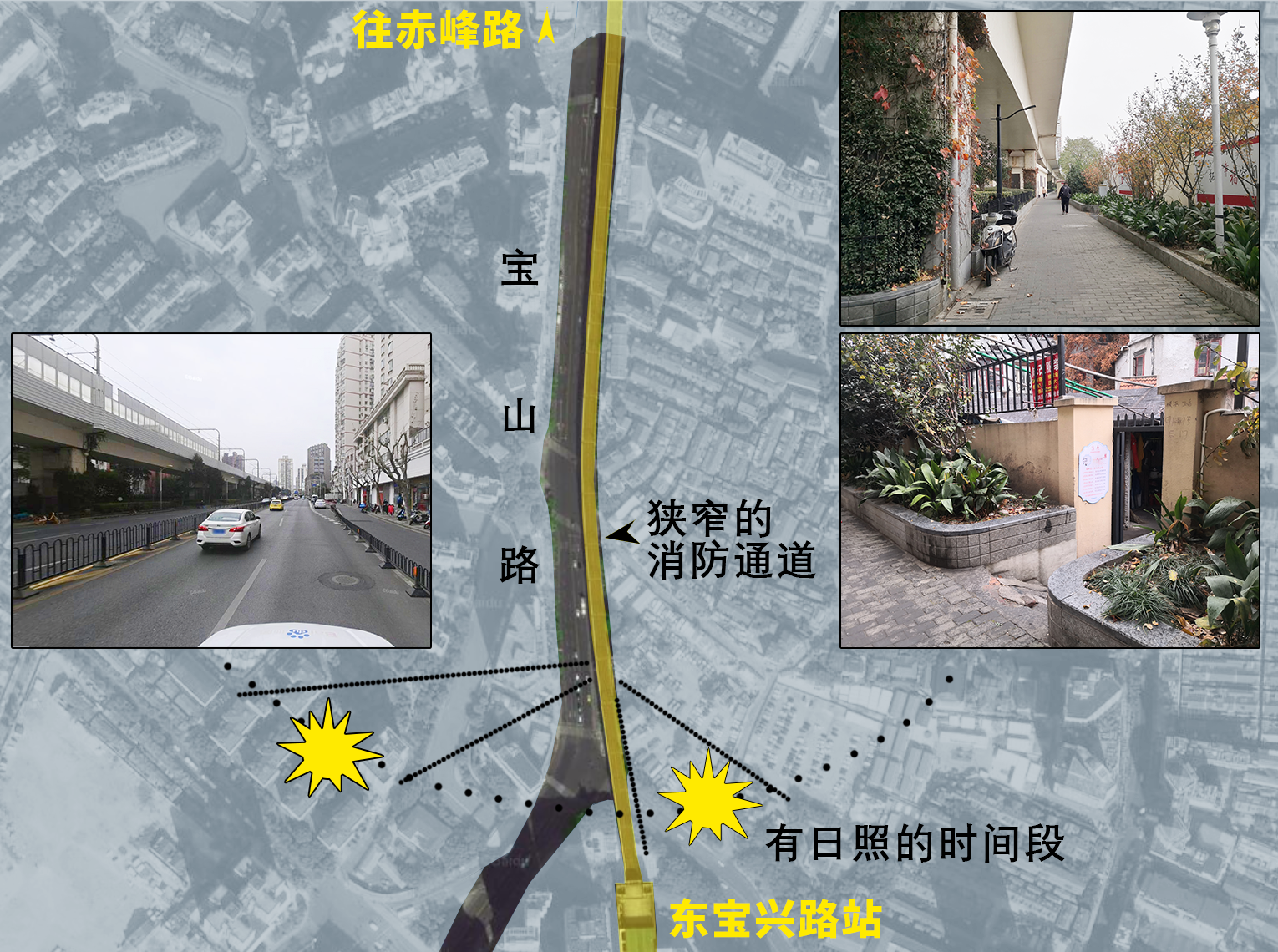

基本情況:地鐵3號線東寶興路段大體呈南北垂直走向,這就形成了一條特別的“陽光走廊”。高架西側是寶山路主干道,東側因為過于貼近多倫路地塊的住宅區,只留有一條消防通道。

主要問題:消防通道兩邊雖然有綠化,但物種單一,也沒有椅子可供落座休息。兩側高架和住房會遮擋10—14點的陽光,曬不到太陽,冬季體驗很差。雖然在夏季伏旱天,具備遮蔭的優勢,但“簡單粗暴”的綠化與無可落座處,導致人們匆匆經過,不會停留。

多倫路數塊街區與3號線形成的橋下空間和社區入口。本文照片均來自 趙忞

優化建議:未來這條狹長的地塊可與多倫路社區的空間優化協同考慮,在景觀設計與保留消防安全、電動車通行的同時,作為旁邊社區居民的“公共客廳”使用,例如增加健身設施,為老建筑街區一些開窗靠北、采光很差、家中空間也很小的居民服務。

東寶興路站:“綠色死角”可以如何優化?

基本情況:東寶興路地鐵站下主要由三處空間構成,海倫西路和俞涇浦間帶有綠化圈的停車場、靠近四川北路一側的河濱綠地,以及兩者之間的“綠色死角”。

主要問題:停車場與河濱綠地間有一條狹窄通道相連,但十分隱蔽,不走到跟前幾乎不能發現兩者能夠聯通。但其隱蔽性反而吸引了“就地救急”的過路人。探訪時,很容易遇到隨地小便的人。夜晚途經時,更是令人感到不安全。

從停車場與俞涇浦四川北路綠地相連的狹窄通道,不到跟前根本不知道是聯通。

優化建議:縱觀三號線高架橋下空間,主要是不可進入的綠地和停車場。建議未來進行更精細化更新,即使停車場功能不變,也可以升級為“綠色停車場”(保證停車位的同時,增加環境舒適度),以及增加容易發現的公廁指引標識、道路引導標識。

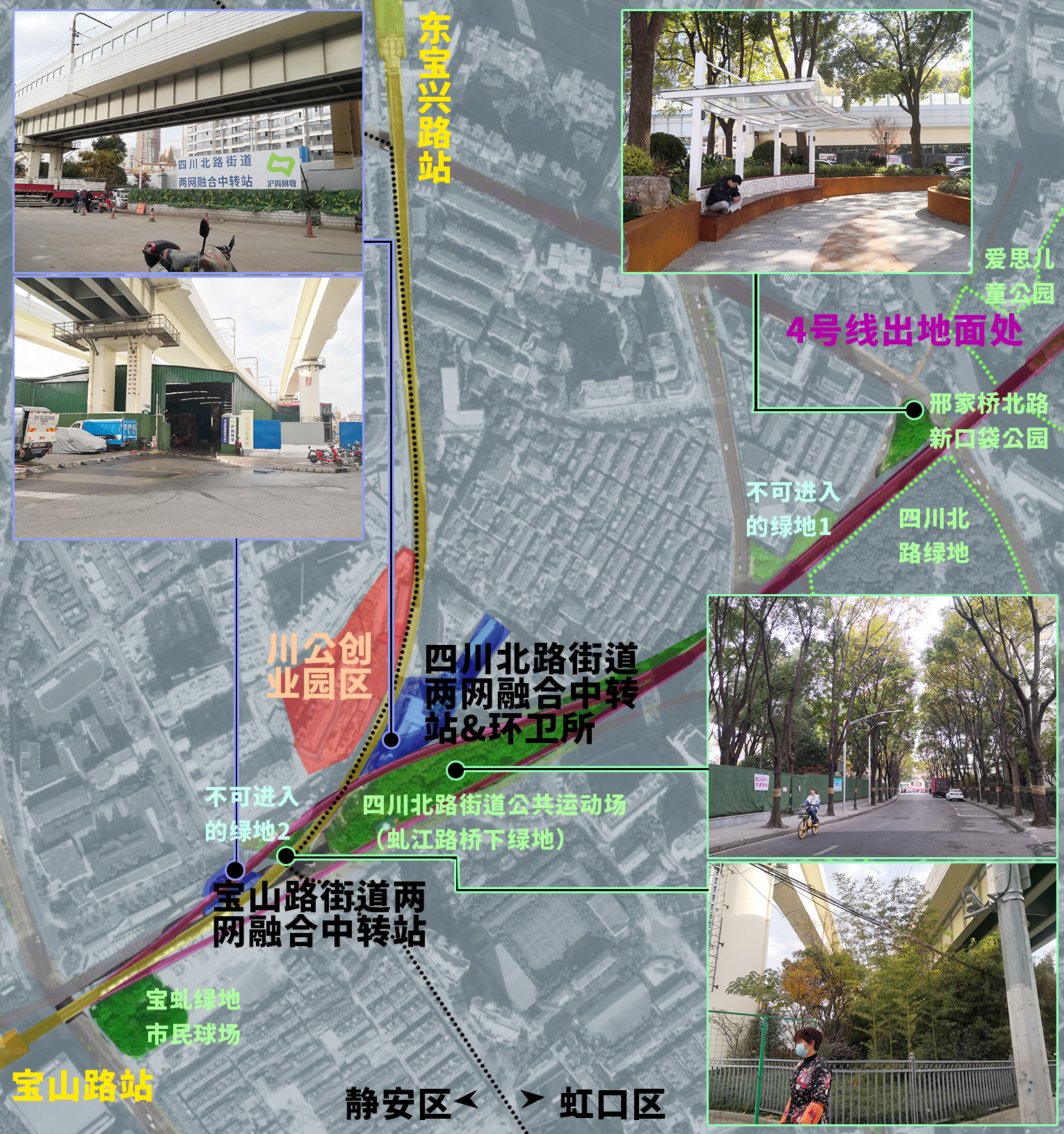

東寶興路/海倫路—寶山路站:兩區交界處,如何讓“治理死角”變成“熱點”?

基本情況:東寶興路/海倫路—寶山路站3、4號線高架橋下空間的利用截然不同。4號線虬江路地鐵高架橋下空間為茂密樹林和籃球場,但同站的3號線橋下卻是靜安區寶山路街道的“兩網融合中轉站”,即垃圾分揀中心。

主要問題:靜安區寶山路街道的兩網融合中轉站位于3號線下,虹口區四川北路街道的市容環衛所和中轉站也位于同一片區,兩個垃圾處理中心夾著正在建設的川公創業園區和寶珀公寓,雖然管理很好,沒有異味和垃圾外放,但布局著實有些尷尬。這其實是兩個行政區域交界處的治理死角。

4號線橋下為籃球場,3號線橋下為垃圾中轉站。

優化建議:此站點的優化更需探討兩區規劃協同,讓“治理死角”變成“熱點”,平衡不同空間的使用功能,實現垃圾集散不擾民,綠地可停留。

澎湃研究所研究員建議,位于兩個垃圾中轉站中間的川公創業園區地塊一角,有一片面積不小、但不可進入的“綠化”三角地,未來它可參考虹口區虬江路公共運動場或靜安區寶虬綠地市民球場,讓虬江路上的高架橋下體育空間可以“串珠成鏈”,服務更多市民。

與川公創業園區這段相比,4號線剛升出地面旁的邢家橋北路口袋公園是優秀的改造案例,在紅色遺產、商業辦公和住宅區的混合地段,植被茂密,且提供遮陰避雨設施,環衛人員與周邊白領都愿意在此停留。

邢家橋北路口袋公園,冬季晴天的上午實拍。由于植被比較茂密,冬季不適合曬太陽,但是夏季卻可以成為很好的遮蔭和避雨場所。

寶山路站—上海火車站:常年未更新的居民與廠區亟待釋放活力

基本情況:由于屬地部門的關系,此段高架兩側幾乎全部被鐵路系統的企事業單位和老居住區占滿。可供探討“橋下空間”的地方,只有鐵路北側寶山路地鐵站邊可以眺望上海鐵路博物館的一處工地、西藏北路隧道上方的一塊綠地,和地鐵降至地面時的交通公園。

主要問題:高架橋下周邊用地常年未更新,老居住區開放度低;有部分高架橋下聚集著亟待更新的廠房和已經空置的企業;有個別斷頭路,不可停留也不可進入,空間破敗,獨自行走會感到不安全。

空間破敗的橋下空間。

優化建議:更高效地使用橋下空間,例如老舊廠房與公司可以“騰籠換鳥”或“工業上樓”,釋放出新的土地資源用于后續開發升級。同時,拿出部分土地作為公共活動場所使用,聚集人氣,為新開發的場所帶來社會和人文增量。

總結

本次調研的“三站半”地鐵高架橋下空間,幾乎匯聚了城市“剩余空間”的各種問題——低效占用、“不潔”、不可進入、不可停留、綠色死角等。但與此同時,這些高架橋周邊擁有大量的居民區,居民對活動空間增加,生活配套設施改善,都有很大的訴求。

澎湃研究所研究員認為,這“三站半”的橋下空間,可以口袋公園為抓手,優化高架橋下周邊地區的城市功能,提供更多的公共服務,例如健身設施、可停留可避雨的空間、公廁、辨識度高的道路標識等,讓城市“邊角料”空間也大有可為。

--------

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應大眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司