- +1

真境逼而神境出——試論曾曉滸的山水畫

真境逼而神境出

——試論曾曉滸的山水畫

文丨王魯湘

曾曉滸(1938~2015),四川成都人,父親曾還九與張大千交厚,曾曉滸年幼時常親觀大千先生作畫,培養(yǎng)了對國畫的興趣。1957年考入廣州美術(shù)學院國畫系,得到了關(guān)山月、黎雄才的指導。1961年畢業(yè)分配到湖南師范大學藝術(shù)系任教直至去世。在湘生活、教學、創(chuàng)作凡54年,筆耕不輟,教學相長,成就了自己融貫?zāi)媳碑嬶L、吸收西畫光色、表現(xiàn)湖南地域風貌的山水畫風格,是二十世紀湖南美術(shù)界最具代表性的成就卓越的山水畫大家;同時也是湖南最杰出的美術(shù)教育家,培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的美術(shù)教師和畫家。

曾曉滸的情況同千年前的岳麓書院山長張栻一樣,是典型的蜀才湘用,一生事業(yè)成就于湖南岳麓山下,足跡遍三湘,畫圖盡三湘,弟子滿三湘。

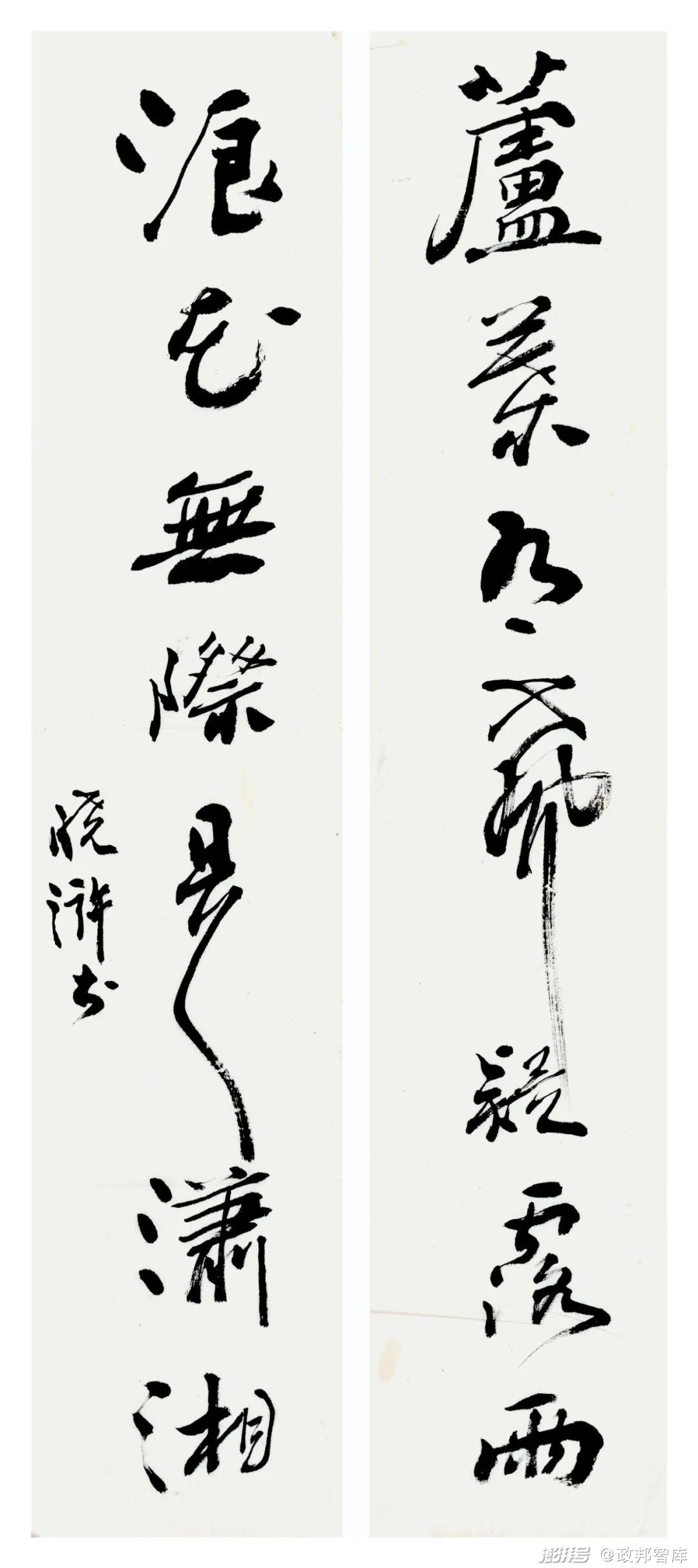

值得指出的是,曾曉滸不僅是一名杰出的山水畫家,同時也是一位優(yōu)秀的花鳥畫家、人物畫家,還精于書法和篆刻,古詩文修養(yǎng)極高,是一位難得的修養(yǎng)全面而深厚的藝術(shù)家。夫人陸露音女士是一位油畫教授,公子曾進也是山水畫家。

觀察和研究曾曉滸,離不開四川、廣東、湖南三省的空間和二十世紀五十年代中期開始的山水畫革新運動這一時代背景。把他鎖定在這個時空座標上,大體就能給出一個定位。

曾曉滸是川人,身上秉賦川人的靈秀和才情。四川的山水環(huán)境和巴蜀文化傳統(tǒng),似乎天生是孕育道教和神仙信仰的地方。川地文人和藝術(shù)家,自古迄今,各個身上都帶著“仙氣”:司馬相如、李白、吳道子、蘇軾、張大千、陳子莊、石魯、常玉……仔細一琢磨,這些川蜀文人和藝術(shù)家與眾不同的地方,就是他們生活態(tài)度的飄然不群,他們藝術(shù)神思的逸興湍飛,他們藝術(shù)表達的奇詭瑰麗。他們的為人和為藝,似乎就是為了抵抗平庸。他們隨意地揮灑著上帝賦予他們的才情,點亮塵世灰暗的生活。他們傳誦千古的杰作,似乎都出自于漫不經(jīng)心的隨意。他們的才情如山洪泛濫,任意東西,俯拾即是,著手成春。

曾曉滸就是這樣一位川人,觀其山水,賞其人物,品其花鳥,味其書法,撫其篆刻,讀其詩文,都有“美曰載歸”的感覺,或“綠杉野屋,落日氣清,脫巾獨步,時聞鳥聲”;或“采采流水,蓬蓬遠春,窈窕深谷,時見美人”;或“玉壺買春,賞雨茅屋,坐中佳士,左右修竹”;或“露余山青,紅杏在林,月明華屋,畫橋碧陰”。種種好景佳境,“乘之愈往,識之愈真,如將不盡,與古為新”。

曾曉滸的國畫,吃的第一口奶是張大千的。大千先生的山水對曾曉滸的影響,論者很少言及,其實這種影響痕跡是無處不在的,是在基因?qū)用娴摹?/strong>

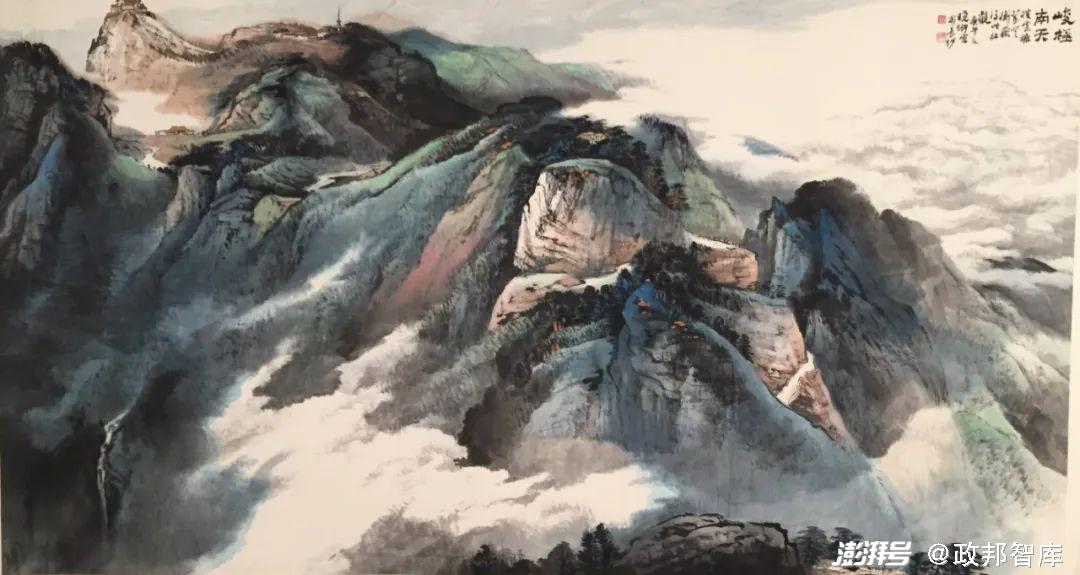

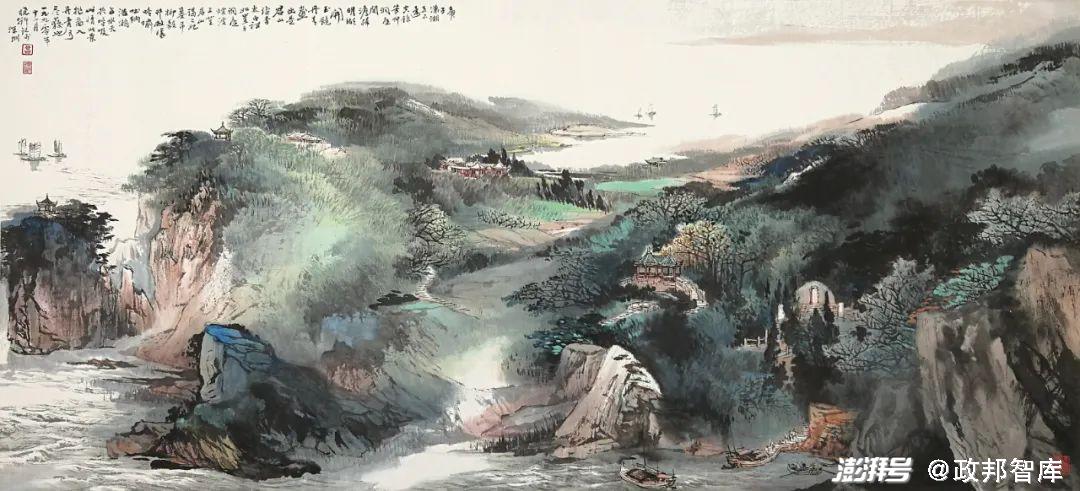

曾曉滸的山水畫講究墨與色相得益彰,追求畫面華麗甚至是纖秾的視覺效果,這與張大千的趣味是一致的。張大千晚年山水既潑墨又潑彩,以潑彩為主;曾曉滸晚年山水也是潑繪淋漓,既潑墨又潑彩,但潑彩謹慎,潑墨大膽,潑彩比張大千薄透,潑墨比張大千豐富而有變化。張大千潑彩潑墨更主觀更抽象,曾曉滸潑彩潑墨還是謹守他心目中的“真境”;張大千潑彩潑墨“胸中只有全牛”,要的是“返虛入渾”“超以象外”的大效果,曾曉滸潑彩潑墨“載要其端,載同其符”,墨與彩還是為山石云煙的造型服務(wù),看似豪放、疏野,實則沉著、縝密。這種對墨與彩的大潑繪的共同愛好與擅長,是因為他們同為川人,身上都有御氣餐霞的仙人氣質(zhì);而二人表現(xiàn)出的個性差異,又可能同各自所受的教育背景不同相關(guān)。

曾曉滸同張大千的聯(lián)系還表現(xiàn)在二人的用筆上。張曾二人都喜歡用小筆勾山石樹木和點景人物,也都擅長在畫中留出大塊的白石,以醒豁畫面。張大千喜歡橫構(gòu)圖,曾曉滸也喜歡橫構(gòu)圖,兩人都擅長在經(jīng)營位置時,以闊遠之法代深遠、高遠之法,或者更準確地說,是在構(gòu)圖上以闊遠來統(tǒng)攝深遠和高遠。但張大千有點“偷懶”,往往一大塊色墨占據(jù)畫面五分之三甚至五分之四,權(quán)當主山山體,然后在邊邊角角添補些具象的樹木房屋或水口;而曾曉滸很“老實”,他的闊遠構(gòu)圖里總是藏著高遠和深遠,一節(jié)一節(jié),一段一段,層層翻高,層層遞深,最后構(gòu)成宏闊的壯偉景象,比如《百丈峽》《幽谷奇觀》《晴空橫翠》《山色朝晴翠染衣》等等大作皆如是也。

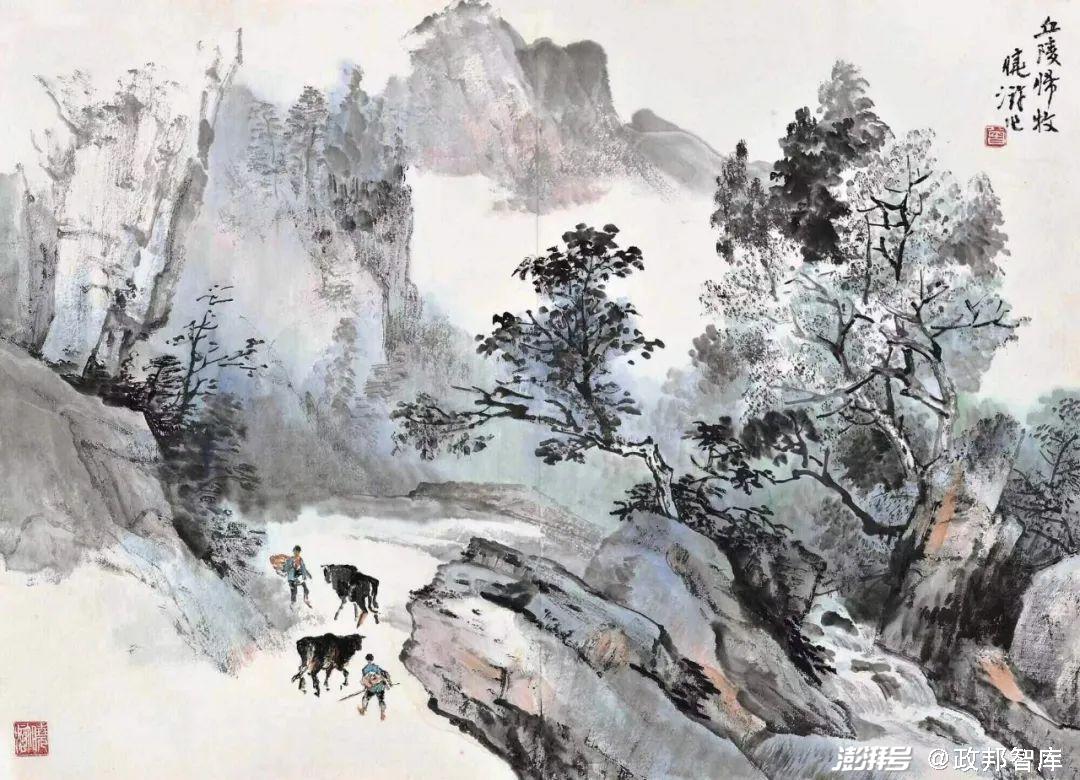

神仙都愛漂亮,神仙本人都很漂亮,乘云車,著霞衣,光鮮旖麗,手把芙蓉。張大千、曾曉滸的畫也很漂亮,很光鮮,用筆爽利,用墨干凈,用色鮮麗。不同的是,這兩個蜀仙,一個生活在蓬萊仙島,不食人間煙火;一個生活在山野,耳目所接,都是商旅樵牧。張大千是天仙,曾曉滸是地仙,兩個人都是“一生好入名山游”,都是煙云供養(yǎng)一輩子。這種有仙氣的山水畫,本來是中國古代山水畫的一大文化特質(zhì),是用來“澄懷觀道”,臥游暢神的,但隨著時代的變化,山水畫里的仙氣越來越少了。曾曉滸的山水畫還多少保留著一些仙氣,他畫中的那些著現(xiàn)代衣冠的點景人物,其實和上古的葛天氏之民沒有多大差別,仍然是“帝力于我何有哉”的“羲皇上人”。他在大湘西的莽山野谷中感受到了這種永恒的存在,并煙霞云霧、溪流芳樹一同畫出,就有了現(xiàn)代山水畫里難得一見的仙氣。

曾曉滸在繪畫上吃的第二口奶是嶺南畫派。從1957年到1961年,曾曉滸在廣州美術(shù)學院國畫系受到系統(tǒng)美術(shù)教育,打下堅實的基礎(chǔ)。這四年,正好是中國美術(shù)界發(fā)生觀念大變革的關(guān)鍵年代。一方面,民族主義的興起使美術(shù)界尤其是高等美術(shù)教育恢復了對中國畫的文化自信,美院重啟了中國畫專業(yè)的招生和教學;另一方面,中國畫必須通過變革求新來適應(yīng)新時代的要求,其中,山水畫要通過畫家去到大自然和生產(chǎn)建設(shè)現(xiàn)場的寫生來反映真山真水真生活的新觀念業(yè)已成為新老畫家的共識,北京李可染、張仃、羅銘三位央美教授率先于1954年到江南,直接用毛筆宣紙在大自然中對景寫生創(chuàng)作。隨后,西安的趙望云、石魯、何海霞,南京的傅抱石、錢松巖、宋文治、魏紫熙、亞明,廣州的關(guān)山月、黎雄才,還有上海、杭州的老畫家們紛紛走出畫室,走向名山大川,走向建設(shè)工地,一股寫生山水的大潮涌起,一批寫生基礎(chǔ)上創(chuàng)作的杰作誕生,“長安畫派”、“新金陵畫派”、“新嶺南畫派”等等基于中國山水畫革新觀念和寫生實踐之上的地域性畫派相繼出現(xiàn),中國山水畫迎來一個發(fā)展大機遇。

曾曉滸的山水畫觀念就形成于這樣一個時代背景之下,他提出的“真山真水真筆墨”的山水畫美學的崇“真”精神和寫生創(chuàng)作方法,就是在這樣一種時代精神的熏陶下成長和形成的。

曾曉滸就讀的廣州美院,是“嶺南畫派”的大本營。他的老師有關(guān)山月和黎雄才兩位“新嶺南畫派”的山水畫領(lǐng)軍人物,他的觀念和技法便不可能不受到深刻影響。事實上,曾曉滸的山水畫從廣義風格上說,可以歸入“嶺南畫派”。

嶺南地處熱帶和亞熱帶,陽光強烈,色彩豐富,民間藝術(shù)崇尚顏色飽和熱烈,加之最早受到港澳地區(qū)歐洲藝術(shù)的影響,追求寫實風格,所以,嶺南藝術(shù)熱烈飽和的色彩傾向和求真寫實的藝術(shù)追求,就成了曾曉滸山水畫的藝術(shù)特色之一。

同樣是好用色彩,張大千及其弟子何海霞的用色是源于東方傳統(tǒng)的主觀用色、裝飾用色、類型用色;而嶺南畫派畫家的用色,則更多受到西方乃至日本的影響,其用色的觀念,偏于客觀性、感受性,而且自覺運用色彩學的科學知識,在色彩使用中加入了光與影、明與暗、冷與暖等等屬于西畫的表現(xiàn)手法。

很顯然,曾曉滸山水畫中用色的明麗,尤其是在山崖與樹木表現(xiàn)上運用強烈光影的手法,同嶺南畫派是相通的。不僅相通,而且是“青出于藍而勝于藍”。

看曾曉滸的大幅山水畫,往往有一種驚心動魄的感覺。這種感覺除了來自于其層巒疊嶂的“闊遠涵深遠”構(gòu)圖所帶來的震撼氣勢,還與其光影明滅的色彩效果密切相關(guān)。有了這種色彩表達上的強烈的對比,王維說的“陰晴眾壑殊”,杜甫說的“陰陽割昏曉”,才有了畫面上直觀的視象表達。《百丈峽》和《幽谷奇觀》,就是這樣驚心動魄的作品。

可能是長期在湘西澗深谷幽峰聳林密的環(huán)境中觀察自然所得,曾曉滸對幽谷中的光影明滅特別有會心,他創(chuàng)造性地發(fā)明了一套藝術(shù)語言來表現(xiàn)他的觀察。他往往會在峰頭用淡墨潑繪勾皴出有陰陽向背的體面,好似強烈的陽光剛剛照射到上面,蒸騰起云氣,彌漫出光霧,山頭既虛且亮。而在山頭下的深澗里,林木森森,闊葉林和針葉林用濃墨重色寫出,自然形成與山頭陽光燦爛的對比,顯得陰涼濕潤。曾曉滸會在這樣的深澗里,以色當墨,或用青綠、或用朱砂、或用鉻黃,總之,會用明度很高的純色點畫一株或兩株明亮的喬木,照亮幽暗的澗底。這也是他對色彩的創(chuàng)造性使用。

用覆蓋性強的石色(如石青、石綠、赭石、朱砂)在濃墨潑繪的墨團上點勾樹木,是張大千從古代青綠山水的畫法中創(chuàng)造性發(fā)展出來的新技法,這一技法又被何海霞發(fā)揚光大,形成何氏金碧山水的獨門語言。曾曉滸又大膽地將之借用到水墨大寫意山水畫中,與潑墨相表里,極大地豐富了水墨山水畫的語言表現(xiàn)力,也形成了曾氏山水畫的個性魅力。

總結(jié)曾曉滸對中國山水畫作出的貢獻時,必須首先注意他對色彩的創(chuàng)造性運用,他對張大千、何海霞、嶺南畫派和西畫的吸收各有會心,既有古典“隨類賦彩”,也有寫實光色表達;既有主觀情緒用色,也有裝飾美觀著彩,而且能夠巧妙融合并形成自家面目,這些都是值得我們特別予以關(guān)注研究的。

曾曉滸對色彩的偏好,不僅是因為色彩表現(xiàn)了一個色相豐富的大千世界,還在于色彩可以表現(xiàn)意境,為營造畫面的詩意氛圍服務(wù)。曾曉滸并不是一個客觀使用色彩的畫家,他其實有強烈的主觀色彩偏好。在眾多色彩中,他偏好翠綠色系和赭黃色系。他有許多題跋直接寫上“翠”與“綠”字,如《幽谷流翠圖》《夢到山鄉(xiāng)綠雨時》《濃翠參差凈無塵》《山色朝晴翠染衣》《綠漲山原》《碧溪浼翠》《翠谷清風》《沐后秋山浮翠光》《晴空橫翠》《入山銷夏訪翠微》《林麓散翠煙》《春云積翠波光靜》《家居翠微一徑幽》《云溪擁翠》等等,毫無疑問,作為一個山水畫家,曾曉滸一定是青山綠水的迷戀者,綠代表生命,象征和平,而湖南雨水充沛,山深林密,其色相綠而至于翠,必定對曾曉滸的視覺產(chǎn)生強烈而持久的沖擊。“翠微”本身就是湖南山水給中原人留下的視覺印象,曾曉滸用色階豐富復雜的翠綠色系來作為他描繪其第二故鄉(xiāng)湖南的主調(diào),內(nèi)心一定充滿了對生命與安寧的衷心祝福。

翠綠色系是對盎然春意的美好祝福,赭黃色系則是對金秋的生命禮贊。曾曉滸對秋景情有獨鐘。他畫過很多秋景名作,如《斜陽明芳樹》《蕭蕭木葉秋正濃》《幻化云峰起遐思》《峨嵋山景》《蒼然暮韻憶舊游》《溪云煙樹醉看秋》《煙光藏落景》《石澗簇秋彩》《春山不媚是清秋》《巫峽清秋》《溪山秋深》《溪上人家岸下舟》《遍踏蜀山秋》《江岸秋艷》《龍泉秋光里》《明霞映秋樹》《清秋走馬出臥龍》《江濆秋霧》等等。中國文化人對秋天特別敏感,詩詞歌賦及繪畫作品描寫秋景的特別多。我曾經(jīng)對中國古代詩詞的季節(jié)題材作過粗略統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)描寫秋天的篇什遠多于其他季節(jié),而在描寫秋天的詩歌和文賦中,又以悲秋和傷秋的主題居多。顯然,秋天的成熟,秋天的燦爛,秋天的熱烈和秋天的蕭瑟,能夠激發(fā)文人墨客太多的生命感悟。但在曾曉滸筆下,秋景則有著完全不同于古代文人的情調(diào)。他會用大潑墨和大塊面的山石留白的強烈的黑白對比來表現(xiàn)秋景的明凈,運用西畫的色調(diào)概念,將赭黃色作為基調(diào),與淡墨渾融,渲染草坡和山石,再用朱磦、朱砂點染秋樹霜葉,并襯之以濃墨,以使紅色更為醒目。為了避免秋景的蕭瑟,他還會用花青甚至帶紫色的群青來大片渲染遠峰青影和山谷嵐氣,暖色調(diào)的熱烈和冷色調(diào)的清涼,恰到好處地表現(xiàn)出了秋天的兩面情調(diào)。

當然,這種對比色的大膽使用,可能會帶來火燥之氣,顯得艷俗。曾曉滸往往會在最后借用水彩罩染法把紅黃色作降調(diào)處理,消退火氣。

自從唐代王維提出“水墨為上”的主張,文人繪畫離丹青愈來愈遠,以至于提出了“水墨勝處色無功”的口號。嶺南畫派諸子大膽使用濃艷熱烈的色彩并以色彩作渲染氣氛的重要手段,盡管在格調(diào)和品味上還有待提升,但確實是對文人水墨畫的清冷孤傲的基調(diào)作出的一個大的調(diào)整,有其時代的必然性和地域的合理性。曾曉滸從嶺南到湖南,一嶺之隔,南北山川風物大異。按照中國哲學“天人合一”的觀點。曾曉滸必然要調(diào)整自我,以與湖南水土相合。

從四川到廣東再到湖南,曾曉滸經(jīng)歷的不僅僅是地域山川面貌與氣候的變化,也是巴蜀、南粵和南楚歷史文化與風土民情的不同。

雖然湖南山川之勝早已見之于楚辭,自五代起就有董源《瀟湘圖》開山水畫一代新風,又有“瀟湘八景”作為詩畫主題被歷代文人反復吟詠與圖繪,更有米氏云山作為湖南山水的水墨圖式聞名天下,但湖南本土卻一直沒有出過大的山水畫家,美術(shù)史上也少見有畫家親歷三湘大地,畫出洞庭、南岳、九嶷、蒼梧、武陵的真景實境。那些以瀟湘為題的畫作,都是以古人詩句為想象的虛構(gòu)之作。雖然民國出了個大畫家齊白石,但他為數(shù)不多的山水畫亦多是異鄉(xiāng)風景,《借山圖》四十多景,也只有洞庭君山算是湖湘山水。

所以,曾曉滸1961年從廣美畢業(yè)來到湖南師范學院任教時,他所面臨的湖南本土山水畫資源,基本上是空白。

可以這么說,曾曉滸是美術(shù)史上第一個寄寓湖南五十多年,以一生的全部努力,開拓、發(fā)掘、創(chuàng)造湖南山水畫資源并創(chuàng)作海量作品,形成瀟湘山水畫派的畫家,其藝術(shù)成就堪稱一代宗師。如果要論對湖南山水畫的貢獻誰最多?要比湖南畫家在全國山水畫界的影響誰最大?要問誰在湖南培養(yǎng)了最多山水畫家,要說全國山水畫家中誰的畫最得瀟湘山水之神韻,試問除了蜀人曾曉滸還有誰?

曾曉滸是被嚴重低估了的山水畫大家。

半個多世紀,一個四川人,走遍三湘四水,真的是“莫道君行早,踏遍青山人未老,風景這邊獨好”!在《雨余斜陽槕舨輕》這幅畫上,曾曉滸題到:“昔泛舟沅水上,漂泊近十日,所過山村野浦多有蒼茫渾樸之景。秋陽夕照,雨余青山,更見清曠,城市中人(不)可想見也。”這完全是一篇沈從文式的沅水游記。又如《南山秋晴》題跋:“浮云帶雨蔽太虛,倏然迷蒙失前峰。山中自有超群客,佇立溪頭聽天風。甲戌之秋遷新居于麓山北首,日觀山色變化,大有脫塵出世之快。”這種“此心安處即吾鄉(xiāng)”的歸宿感,表明了曾曉滸完全把自己融入了湖南。湖南的山水也幸虧有了他這么一位“超群客”,那些“倏然迷失”在云雨中的“前峰”,才豁然出現(xiàn)在他的筆下,山色變化,脫塵出俗。

曾曉滸畫出了湖南山水的野和莽,也畫出了湖南山水的清和幽。在他筆下,湖南山水顯現(xiàn)出不同于江南山水、關(guān)隴山水、巴蜀山水、皖贛山水、云貴山水的地域性格,這一性格就是“野、莽、清、幽”。值得特別指出的是,曾曉滸對湖南山水并不做簡單的符號化解讀與表達。比如說,許多湘籍畫家熱衷于描繪的“洞庭秋月”、“岳陽樓”、“愛晚亭”、“橘子洲”、“祝融峰”、“韶山”就很少出現(xiàn)在他的山水畫中。但是,他畫出了大湘西的蒼茫野性,畫出了湘東山中小鎮(zhèn)的煙開曉日,畫出了湘南溪上人家的溪扉鄉(xiāng)語,畫出了那些在崎嶇山路上匆匆行走的商旅,畫出了那些從溪云煙樹中走來的樵夫和牧童,畫出了那些在湘資沅澧的支流小溪上放筏泊舟的忙碌身影。將曾曉滸的題畫詩句予以集句,或許可以看出他對湖南山水意境的領(lǐng)會與表達:“朝行溪路沐清暉”,“路轉(zhuǎn)幽微景更奇”;“蒼山浴日夢初醒”, “山色朝晴翠染衣”;“穿云擊石道又通”,“亂泉洩玉秋光里”;“幻化云峰起遐思”,“行盡崎嶇見熹微”。從這些優(yōu)美的題畫詩句,我們分明看到了一個行盡湖南山水的畫家的身影。他朝行暮歸,在夢幻般的幽微奇景中,穿云擊石,行盡崎嶇,遐思湖南山水畫熹光微現(xiàn)的晨曦。

相信在長沙火車站看過那幅高九米、寬十八米的“中國最大的山水畫”的人,一定會為這幅名為《醴蘭沅芷·岳色湘聲》的鉅制所震撼。這是曾曉滸帶著六位門生,走遍三湘四水,集湖南山水名勝之最于一圖,奉獻給南來北往途徑長沙的過客的一份見面禮。在創(chuàng)作這幅作品的時候,他事實上已經(jīng)是舉省公認的湖湘山水的代言人了。

有論者指出,曾曉滸的山水畫風,走的是一條“漫漫求真路”:“在當代山水畫家中,曾曉滸先生的作品體現(xiàn)著真山真水真筆墨一路風格的較高水平。”

有“真山真水真筆墨”,就一定有“假山假水假筆墨”。那么,何謂“真”?何謂“假”呢?在不同的時代語境里,有不同的定義和解讀。

如果放在二十世紀中國文化的語境中,山水畫革新的第一個目標,就是沖著自明清以來山水畫的“假山假水假筆墨”而去的。從顧愷之、宗炳、王微到荊浩、董源、巨然,中國早期山水畫無畫史積累,故無成法可依,山水畫家們都是崇尚自然的高士,用畫筆圖繪山川,是為了臥游,為了觀道,為了暢神,為了養(yǎng)氣,所以他們所畫的山水畫,都是自己飽游飫看的,是無數(shù)次游歷山川后在大腦中形成的綜合意象。他們的山水畫,也許語言尚不純熟,但一定是得自于個人的真經(jīng)驗,表達的是個人的真性情。這樣的山水畫就是“真”的。北宋文人的山水畫是要寄托他們出仕后懷念家山的鄉(xiāng)愁,也是為了隨時準備致仕后覓一安居之所,滿足其內(nèi)心的“林泉高致”。他們對山水環(huán)境的要求,已經(jīng)從尋仙、觀道的超越性的精神層面,降維到了安頓身體和家族的世俗社會的層面,所以北宋人喜歡全景山水,因為它能滿足欣賞者“可觀可游可居”的身體要求。這樣的山水畫也是“真”的,其景得自于對自然山川的觀察,其境來自于內(nèi)心真實的理想,其筆墨皴法有真實的山石樹木的形質(zhì)依據(jù)。再后來,士大夫致仕后或歸田園卜居問舍,或在城市和近郊買地建園,與此風相應(yīng),文人畫家開始創(chuàng)作一種“丘園養(yǎng)素”的山水畫,比如明代著名的“吳門畫派”,其首領(lǐng)沈周所畫丘園,就親切可愛,在小丘小池小園里,疊石理水,一石則太華千尋,一勺則江河萬里,可耕可讀,可游可憩。這樣的丘園山水畫也是“真”的。

什么時候出現(xiàn)了“假山水畫”呢?明清兩代。出現(xiàn)“假山水畫”的原因,一是有過剩的文人,能畫幾筆,但對真山真水無感,或者窮得既不能像荊浩、王維那樣,在太行山和秦嶺建別業(yè),也不能像宗炳、米芾那樣去名山大川旅行,他們只能搬弄一點前人作品的丘壑,熟記某些前人山石樹木的畫法,拼拼湊湊而成一幅山水圖畫。還有一個原因是藝術(shù)市場的出現(xiàn),如鹽商,他們附庸風雅,并不懂藝術(shù),他們的需求催生了許多江湖氣和市井氣的“假山水畫”。當然,還有一個藝術(shù)史邏輯的內(nèi)在規(guī)律,即山水畫如果從東晉萌生算起,經(jīng)過隋唐五代兩宋元,到明末的時候,已歷千年,其間大師輩出,高峰迭起,創(chuàng)造了許多的經(jīng)典圖式,積累了深厚的語言程式,確實到了從圖式到筆墨進行語言修辭學總結(jié)的時候,以董其昌、莫是龍、趙左為代表的畫家,以其富贍的字畫收藏為學術(shù)資源,開啟了所謂的山水畫創(chuàng)作的“形式主義”路子,以至于在江南地區(qū)延續(xù)到清代形成一股風氣和潮流。清初“四王”的出現(xiàn)和皇帝趣味的加持,更是把這股風氣和潮流推到極致,畫家們按著既定的“風水”觀,以美術(shù)史上的“某家樣”為粉本,簡單地摹仿幾個圖式和固定的皴法,就開始在紙上“疊山理水”。他們沉浸于這般筆墨游戲不亦樂乎而且相互標榜,全然忘記真山真水的存在。用李可染1950年談山水畫革新勢在必行的說法,這股形式主義的潮流,已經(jīng)堵塞了山水畫的活水源頭六百年。他號召中國當代的山水畫家重新回到大自然中去,面對真山真水寫生創(chuàng)作,并由“外師造化,中得心源”的繪畫實踐中提煉自己的藝術(shù)語言。應(yīng)該說,曾曉滸就是二十世紀五十年代后在這樣的時代精神感召下成長起來的山水畫家,他必然走上一條求取山水“真境”的創(chuàng)作道路。

問題是,怎么理解“真”?如何理解山水畫的“真”?

從常識的層次,“真”就是我們的感知覺感受到并確證存在的事物。對山水畫而言,畫我的眼睛確實看到過的山、水、樹、石、房、人,以及這些事物組合在一起形成的景象,尤其是,那些具有時代當下標志意義的事物,這些就是“真”,真山、真水、真人。而那些從自然和生活中提煉出來表現(xiàn)這些真山真水真樹真房子真人的筆墨,就是“真筆墨”,這樣的“真筆墨”當中,還包括了“真色彩”。

可以說,上世紀五十年代后中國山水畫革新的求真理念,就是如此樸素和單純。但是問題很快就來了。當山水畫家們描繪眼前某一具體的小景時,滿足視覺真實的景致可以畫得很生動很逼真,但如果想把大山大川表現(xiàn)出來,畫出層巒疊嶂甚至咫尺千里的景象時,滿足視覺真實要求的種種經(jīng)驗就不夠用了。山水畫家們發(fā)現(xiàn),原來古代畫家游歷山川,除了“目所綢繆”,還有“身所盤桓”,他身體的移動行走帶來了所謂“散點透視”,形成了“移動空間”,這就是宋人總結(jié)出來的“三遠”:高遠、深遠、平遠。在中國山水畫家的視覺經(jīng)驗里,空間不是割裂的,而是連續(xù)的,甚至時間與空間也是連續(xù)的。當出現(xiàn)了這種時空連續(xù)的意象時,古人就會說出現(xiàn)了“神思”:“思接千載,視通萬里”,晨昏陰晴四時可以出現(xiàn)在同一幅畫里。正是這樣的“移動空間”與“四維存在”,構(gòu)成了中國山水畫的獨特美學魅力,也給藝術(shù)的“真”提出了問題:實境是不是真境?山水畫是以畫實境為目標,滿足人們?nèi)粘5囊曈X感受,還是以畫超越一時一處的更大的時空連續(xù)體為目標,以滿足人們“應(yīng)目會心”、“感神暢神”、“澄懷味象”的更深刻更高級的精神需求呢?

為了回答這個問題,古代畫論提出了“實境”和“真境”這對范疇進行討論。“實境”就是人們感官感受到的存在;“真境”除了這一層意思,還必須是一種理性思維認知的存在。比如對于道家哲學來說,“真境”是一種有“道”的存在,可以讓人們“觀道”“玄覽”的存在;對于張載、王充這樣的哲學家來說,“真境”必須是一種有“元氣”的存在,可以感受到“元氣氤氳,萬物化醇”的存在;對于程朱理學來說,“真境”是一種有“理”的存在,可以理會到世界萬物無所不在的“神圣秩序”的存在;對于佛教禪宗和陽明心學來說,“真境”就是“心境”,“心外無境”,“境由心轉(zhuǎn)”,“境由心造”。各種哲學都有自己的本體論和認識論,也就相應(yīng)的有各自的“真境”觀。落實到繪畫,則張璪的“外師造化,中得心源”,謝赫的“氣韻生動”,宗炳的“澄懷觀道”,荊浩的“搜妙創(chuàng)真”和“真者氣質(zhì)俱盛”等等,都是涉及到何謂“真境”的言論,都在努力回答,繪畫創(chuàng)作中,畫家要表達的究竟是什么?尤其是山水畫,畫家描繪的對象究竟是什么?

曾曉滸要描繪的是湖南這個地域的山水,他可以用他從美院學到的專業(yè)技能較輕松地把湖南山水的地域特色描繪出來,比如湖南山區(qū)特有的吊腳樓、苗寨、峰林等等,但這還只是屬于“狀物精微”的“取象不惑”的層面;這種微觀真實要“隱跡立形”,融入到“思經(jīng)天地”的宏觀氣象的“搜妙創(chuàng)真”之中。比如說,湖南屬于暖溫帶,林相是針葉林闊葉林灌木混雜,而且四季分明,雨量充沛而綠色深翠,湘西、湘東、湘南山高林密,澗深溪流多,曾曉滸長期跋涉寫生于這樣的山區(qū),形成了對其“真景”“真境”的深刻感知,并“刪撥大要,凝想形物”,“制度時因,搜妙創(chuàng)真”,創(chuàng)造出晴峰與幽澗二元對位的大圖式。在這個大圖式里,又排比若干對二元對位的小圖式,如白巖對黑石,針葉對闊葉,草坡對山徑,溪水對木橋,行人對山居。色彩上是以翠綠或者赭黃為主調(diào),但也在局部以二元對位法將明度和純度極高的石綠、石青、朱砂、鉻黃諸色點染于濃墨之上,大膽用墨,大膽用色,大膽用水,形成其用筆“不質(zhì)不形,如飛如動”、用墨“高低暈淡,品物淺深”、用色“文采自然,氣韻高清”、用水“蕩跡不測,品物流筆”的個人風格,湖南山水在他筆下“任運成象,氣象幽妙”。

清代畫家笪重光在其所著《畫筌》中說過一句話:“神無可繪 ,真境逼而神境生。”由追求“真境”的表現(xiàn),曾曉滸逐步地通過藝術(shù)思維的辯證法實現(xiàn)了由“真境”向“神境”的轉(zhuǎn)化和升華,完成了其氣韻陰陽、開合貫通、動靜結(jié)合的圖式構(gòu)建:登高俯瞰,陰晴眾壑;峰巒云動,霧海翻騰;山外青嶂,霞光山影——此其高遠大勢也。怪木森然,一徑逶迤;小橋流水,寒亭古道;深谷跫音,牧樵行旅;吊腳野屋,時見幽人;風日水濱,隔溪漁舟——此其深遠細觀也。曲徑通幽,穿云破石,是為了抵達雄岡巨阜,行盡崎嶇見熹微;幻化云峰,大壑流云,是為了聆聽天地清籟,蒼山浴日夢初醒。

“動觀行云流水,靜聽幽壑松聲”。曾曉滸用他創(chuàng)作的湖湘山水真境,把我們帶進了“真力彌滿,萬象在旁”的山水藝術(shù)神境。

二〇二〇年十一月于京華襟道齋

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司