- +1

大張偉:我最紅的歌,都是最不開心的時候寫的

大張偉的青春,浸泡在搖滾樂最輝煌的時光里。

在他看來,搖滾樂不只是一種音樂形式,更是一種精神內(nèi)核。“搖滾樂可以讓大家很合理地變得很天真,搖滾樂就是這樣改變了我的思維”。

親歷過群星璀璨的年代,他早就預見了自己創(chuàng)作的天花板。大張偉曾說,沒有聽過比竇唯的《明天更漫長》更好聽的中國搖滾,“感覺這歌已經(jīng)寫到了頭”。

作者 | 六月

題圖 | @大張偉工作室

家里的燈全關了,只剩下彩色的熒光燈在閃爍,大張偉躺在滿是泡泡的浴缸里。他隨口哼了幾句旋律,用手機備忘錄錄了下來,《萬物盛開法則》的雛形便有了。

“歌寫得特別快,歌名想了倆月才定的。”大張偉說,最開始歌名想叫《正念禪修》,“之前看一本書說《心經(jīng)》,讓你不要生氣,不要難過”。歌詞則是近幾年他給自己做“心理瑜伽”時的口頭禪:“只要我不在乎,就沒什么能傷害我。我不生氣,我不生氣,別和傻子置氣……”

這首新歌被不少年輕人奉為當代“朋克心經(jīng)”——“聽一遍神清氣爽,聽兩遍結節(jié)全消”。

大張偉也是如此,“自從做完這個歌,我反復地聽,感覺自己病都好了”。他突然發(fā)現(xiàn),這些年寫歌除了想讓大家高興,更重要的原因還是想治愈自己。

“我最開心的歌都是我極其不開心的時候寫的。”生命的痛苦反而成了大張偉創(chuàng)作的“捷徑”——“只要我擰巴、較勁、痛苦、不安,我就特別容易想出好多歌來”。故意讓自己陷入“難過”“不開心”的情緒,曾是大張偉“憋歌”的方式。

甚至在出道25年后,他仍在尋找更松弛的創(chuàng)作方式和生活節(jié)奏:“我現(xiàn)在的創(chuàng)作就是想出什么就寫什么。”

“大好時光”演唱會,大張偉和全場粉絲自拍。(圖/微博@大張偉)

在大張偉的“胳肢窩”——存放創(chuàng)作歌曲的文件夾里,還有20多首寫好卻沒發(fā)布的歌曲。“我有兩三年沒有紅過歌了,我非常不開心,我一直跟這個世界較勁,就不想發(fā)歌了。”

個人巡回演唱會“大好時光”臨近,他才決定發(fā)一首新歌。“我的人生目標是出300首歌,我算過現(xiàn)在已經(jīng)出了178首了。”

最開始,大張偉以為做音樂就是為了開心,后來才發(fā)現(xiàn),做音樂變成了一種“自救”。

10月底,一次音樂節(jié)演出結束后,在前往另一個城市的車上,大張偉接受了新周刊的專訪,同我們分享了他和音樂一直在路上的故事。

聽大張偉說話,你不能太較真,因為他可能只是在開玩笑;但如果你太不當回事,沒準就錯過了他的真心話。就像他在歌里寫的“我的深情就是個笑話,我越用心,笑聲卻越大”,別人一笑而過的段子里,也許藏著他的深情和真心。

綜藝“救”了大張偉

《樂隊的夏天》第三季(以下簡稱為《樂夏3》)的開場表演,大張偉演唱了《靜止》,讓不少人感慨萬千。

某種程度上,大張偉和《樂夏》是互相成就的。之前,大眾對大張偉的印象還停留在過往的某個階段:

14歲就創(chuàng)作出《靜止》的天才少年,后來“放棄”了朋克轉投流行,“算”出了《嘻唰唰》《窮開心》等洗腦神曲。31歲在春晚舞臺上唱廣場舞神曲《倍兒爽》,面對接踵而來的質疑和爭議,他自嘲為“音樂裁縫”。

再后來,他又成了“綜藝頂流”,可以是《百變大咖秀》中的“易中天”“蔡琴”,也可以是婚戀、職場等真人秀節(jié)目中妙語連珠的觀察嘉賓。被邀請參加《樂夏》的時候,連大張偉自己都覺得,“這個世界已經(jīng)沒人相信我還能朋克了”。

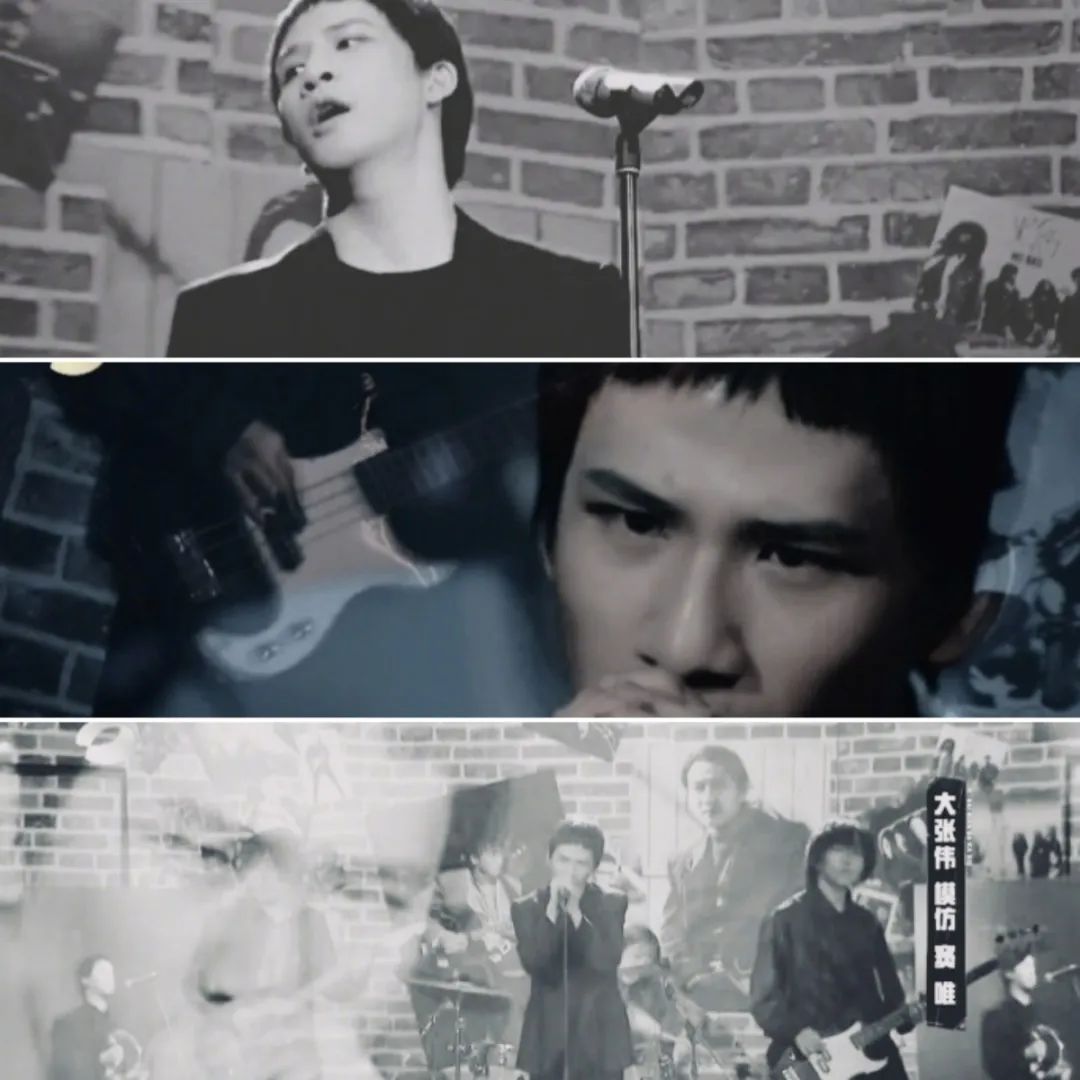

大張偉曾在《百變大咖秀》中模仿竇唯,“我唯一最想模仿的人就是竇唯”。(圖/《百變大咖秀》)

《樂夏》的出現(xiàn),讓大眾用音樂人的角度重新認識大張偉。他熟知搖滾樂的發(fā)展歷程和各個樂隊的故事,總是不自覺地在音樂里暴露自己的脆弱和柔軟——因為熱愛是藏不住的。

大眾這才發(fā)現(xiàn),原來轉投綜藝多年的大張偉,身上還有屬于音樂的純粹、真誠。搖滾樂就像是大張偉的腎上腺素,一旦說起音樂,他就不再是插科打諢的綜藝咖,而是眼里有光、專業(yè)獨到的音樂人。

這時,大張偉又成了幫助大眾打開搖滾樂的那把鑰匙,樂評人耳帝認為他是最不可或缺的點評嘉賓,“他懂技術,有審美,內(nèi)心細膩,有梗且有很強的語言表達能力”。

大張偉的點評,總能讓縹緲的音樂擁有更具體的畫面。(圖/《樂夏3》)

他會非常投入地看樂隊表演,常常無意識地代入自己:“他在那彈琴,我就覺得那個人特別像我。”

當咖喱3000樂隊唱道:“她從來不聽我寫的歌,盡管我在撕心裂肺唱著……”大張偉莫名其妙地哭了,“有一種特別美好的絕望是在于,一直做搖滾樂,就是感覺沒人聽。有好多時候你也不知道我給誰做呢,我這理想到底是熱哪兒了,就燙我自己了,別人也沒弄著”。

如今在搖滾樂現(xiàn)場隨著音樂狂熱跳動的年輕人,可能無法理解大張偉曾經(jīng)的放棄和怯懦從何而來。但埋在他記憶深處的畫面是這樣的,年少在臺上表演朋克搖滾時,臺下觀眾會捂著耳朵,用“那人是干嘛”的眼神看著他,“就像臺上唱歌的人褲衩臟了”。

那是上世紀90年代末,他還是花兒樂隊的一員,當時國內(nèi)最紅的歌是《好漢歌》和《常回家看看》。

在《樂夏3》總決賽,馬東評價大張偉:“我沒有見過比他更搖滾的人。”

這種被壓抑的情緒一直伴隨著大張偉,也伴隨著搖滾樂的日益小眾化。“前兩年我真的覺得搖滾已經(jīng)變成‘非遺’了,不僅是中國,我覺得全世界都這樣。”直到《樂夏》出現(xiàn),“就算是唐朝(樂隊)、黑豹(樂隊)、竇唯、張楚那陣,我覺得都沒有《樂夏1》的時候爆炸,讓一代人百感交集”。

總是羞于真情流露的大張偉,也終于學著重新回到聚光燈下的搖滾老藝術家們,敢于在舞臺上揭自己的傷疤,“精神裸體”地赤誠而滾燙起來。

和刺猬樂隊合作《傻了吧》,他盡情地、放肆地朋克了一回。“我再不討好冷漠,卑微得心安理得……”這首歌成為他回應各種質疑和誤解的吶喊,讓人仿佛再次看見當年那個對著向他扔水瓶的人唱《該》的朋克少年。

和Carsick Cars合作《我的深情就是個笑話》,他一改往日戲謔、歡樂的嗨歌風格,靜靜地彈吉他,輕輕地唱歌,盡訴衷腸:“不如裝瘋賣傻,不如裝聾作啞,這樣也挺好的,自嘲省尷尬……”

在出道二十周年演唱會上,大張偉強忍淚水唱完了《那些都不是我》。(圖/視頻截圖@Figure_Video)

“我只要一露真情,說話就開始語無倫次。但是我寫成歌的時候,那才是真正的我。”2019年,在出道二十周年演唱會的最后,大張偉特地準備了一首壓軸歌曲《那些都不是我》。

回歸最簡單的吉他彈唱,大張偉向全世界吐露心聲:你們看到的那些都不是我,只有在音樂的世界里,才是真正的我。

書、搖滾樂和“瘋子”

大張偉的青春,浸泡在搖滾樂最輝煌的時光里。

在他看來,搖滾樂不只是一種音樂形式,更是一種精神內(nèi)核。“搖滾樂可以讓大家很合理地變得很天真,搖滾樂就是這樣改變了我的思維”。

親歷過群星璀璨的年代,他早就預見了自己創(chuàng)作的天花板。大張偉曾說,沒有聽過比竇唯的《明天更漫長》更好聽的中國搖滾,“感覺這歌已經(jīng)寫到了頭”。

前不久,作為中國唯一受邀華人,大張偉出席了滾石樂隊新專輯全球發(fā)布會,并送出了“中國火”專輯作為禮物。(圖/微博@大張偉工作室)

1983年,大張偉出生在一個和他本名“張偉”那樣普通的北京工人家庭,搖滾樂也開始在中國的土地上萌芽和發(fā)展。

上世紀七八十年代,搖滾樂是世界音樂潮流的核心力量,涌現(xiàn)了諸如Bob Dylan、Paul McCartney、Bruce Springsteen、Queen、U2等搖滾巨星們,人們開始感受到搖滾樂帶來的強烈沖擊。直到1986年,崔健在工人體育館的一聲怒吼,唱出了《一無所有》,成為了中國搖滾樂誕生的標志性事件。

小時候的大張偉,外號“音樂神童”“小帕瓦羅蒂”。但這位本來前途一片光明的合唱團童星,在北京市重點中學的音樂特長生面試前夕,突然倒嗓了。后來,大張偉只能就讀一所普通中學,以音樂特長生的身份入學,卻連班級合唱隊的領唱都沒被選上。

迷上搖滾樂之前,大張偉是個標準的“好學生”。(圖/圖源網(wǎng)絡)

上世紀90年代,是中國搖滾樂群星閃耀的巔峰,“魔巖三杰”竇唯、張楚、何勇,以及唐朝樂隊、黑豹樂隊、超載樂隊等,都是至今提起仍會讓搖滾樂迷心潮澎湃的名字。《無地自容》《姐姐》《飛翔鳥》《明天更漫長》……那個時期的經(jīng)典作品,成為了滋養(yǎng)好幾代人的精神食糧。

“快讓我在這雪地上撒點兒野,因為我的病就是沒有感覺……”初中時,大張偉就開始聽崔健的歌,“這歌詞太酷了,說出了我的心里話”。

瘋狂迷上搖滾樂的大張偉,在老師眼中也“瘋”了:“這是什么破玩意兒,你聽這干嘛?這孩子是不是病了?”

在那個沒有互聯(lián)網(wǎng)、沒有智能手機的時代,“打口帶”和搖滾樂雜志就是樂迷們音樂資訊的主要來源。年輕人像海綿一樣,瘋狂吸收西方音樂的養(yǎng)分。

為了攢錢買外國樂隊的打口帶,大張偉午飯經(jīng)常只吃五毛錢的干脆面。從借來的錄像帶里,大張偉第一次看見Nirvana。“正演出呢結果他們把鼓給砸了,把琴也砸了……”當時他在電視機前呆坐了10分鐘以上,根本不敢相信世界上居然會有這樣的事情發(fā)生。

他開始更全方位地接觸歐美搖滾,The Jesus and Mary chain、Green Day、Blink-182……第一次騎著單車從耳機里聽到Green Day的一首歌時,大張偉當時就愣住了,紅綠燈換了好幾輪都沒反應過來,“終于知道什么是青春了”。

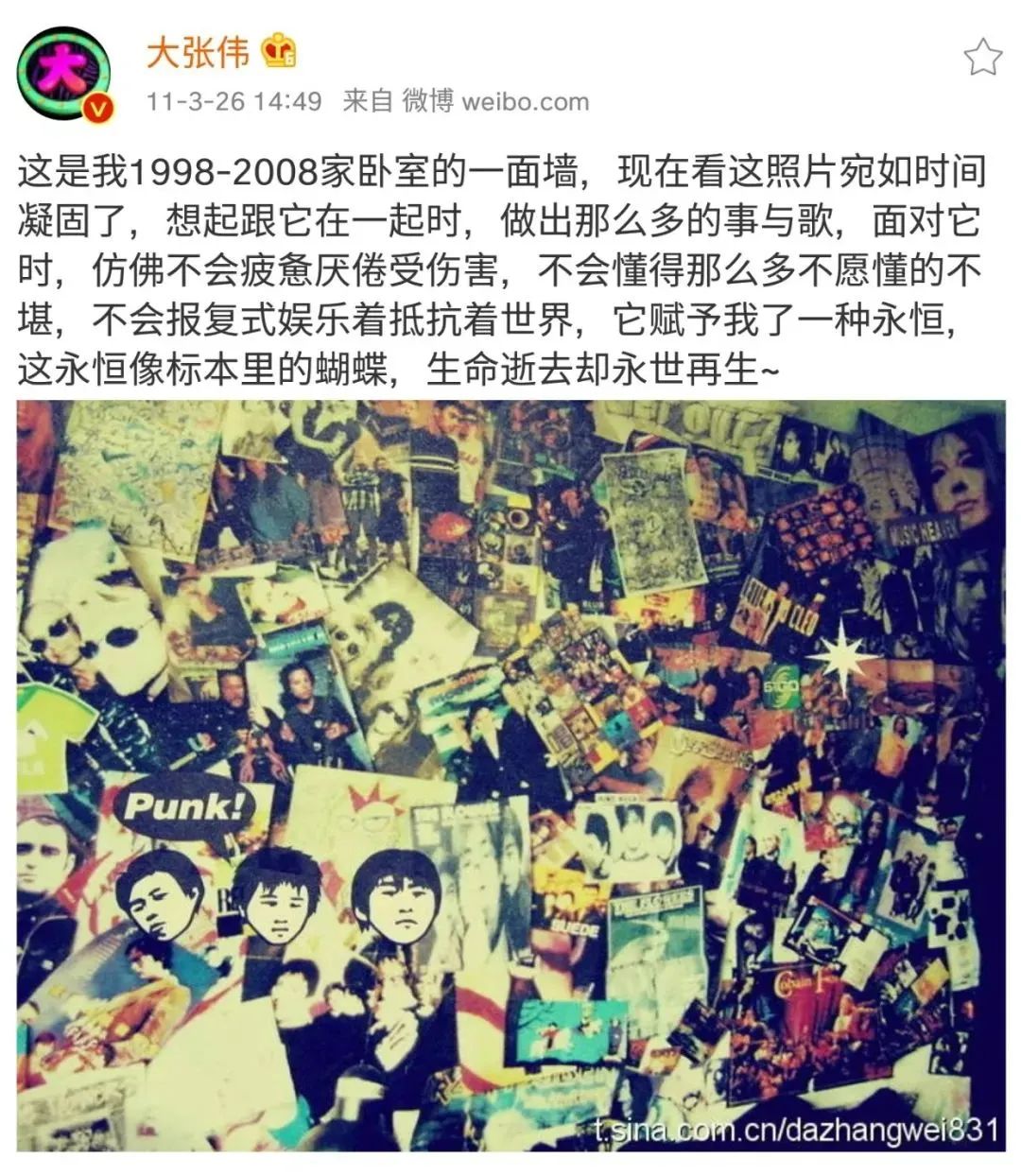

和搖滾樂一起“長大”。(圖/微博@大張偉)

那時候,大張偉還經(jīng)常去樂評人郝舫的方舟書店蹭書看,“因為我沒錢買那么多書”。他看了很多有關搖滾樂的書,這些書里又介紹了很多小說……這些書的名字都跟搖滾樂一樣直接,“一聽書名你就想看”。慢慢地,他也開始看王朔、丁天等作家的書,“除了世界名著,幾乎什么書都看”。

放學后的大張偉不再游戲嬉鬧,而是開始默默鉆研寫歌。就像那個年代的時髦青年那樣,大張偉和郭陽、王文博開始組建樂隊,除了上學,就是聽歌、寫歌、排練。

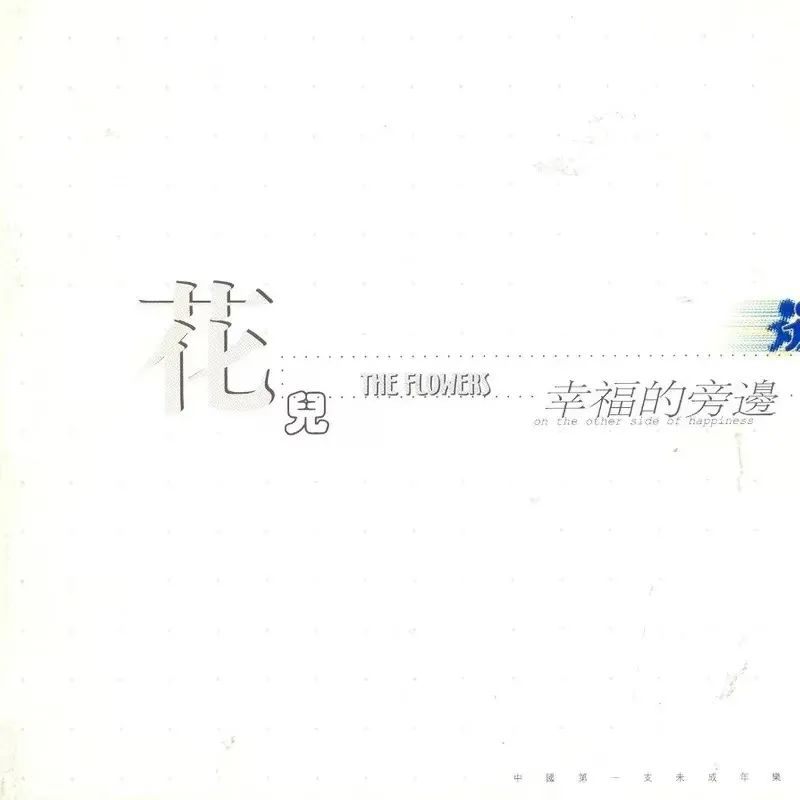

再后來,就是我們熟悉的故事了。1999年,花兒樂隊發(fā)行第一張專輯《幸福的旁邊》,震驚華語樂壇,當年15歲的大張偉一個人包攬所有詞曲創(chuàng)作,專輯銷量超過50萬。那時候,樸樹的《我去2000年》賣出了30萬張。

一舉成名的花兒樂隊,被寄予厚望——“中國第三代搖滾”“中國新音樂的希望”。誰也沒想到,花兒樂隊成為了上世紀90年代搖滾煙火中的最后一次綻放,曾經(jīng)絢爛繽紛、此起彼伏的花火,一瞬間全部消失在天空。

樸樹歌中充滿希望的千禧年來臨,中國搖滾卻開啟了“地下十年”。花兒樂隊也在其中苦苦掙扎。時隔僅1年,花兒樂隊的第二張專輯《草莓聲明》銷量慘淡。

之所以叫《幸福的旁邊》,是因為大張偉當時的同桌正在談戀愛,大張偉覺得自己坐在了幸福的旁邊。

2000年代的音樂產(chǎn)業(yè),遭到流行音樂和網(wǎng)絡神曲的沖擊,再加上盜版橫行,CD等實體音樂產(chǎn)品市場急劇萎縮。流行音樂逐漸成為市場主流,搖滾樂從巔峰走下了神壇。江湖流傳“竇唯成仙了,張楚病了,何勇瘋了”,屬于搖滾樂的輝煌似乎已經(jīng)落幕。

隨著對搖滾圈子和文化的了解越來越深,大張偉也逐漸發(fā)現(xiàn),搖滾樂里最重要的三樣東西“批判”“懷疑”“姑娘”,并不是他想要表達的主題。他很清楚,繼續(xù)做搖滾只有兩個結局:“要么因為時代被淘汰,要么夢想破滅被迫轉行。”

所以,當他需要一首金曲“養(yǎng)家糊口”時,大張偉可以扒遍各大流行音樂榜單,聽100G的音樂,“算”出一首火遍大江南北的《嘻唰唰》。

喜歡聽相聲,他就將相聲里的唱口兒、吆喝、曲藝與流行音樂元素相結合,寫出他至今最喜歡、最滿意的作品《窮開心》。

但聽見“錢聲”的花兒樂隊,終究還是說散就散了。

2009年,花兒樂隊舉辦了首場、也是僅有的一場演唱會《花樣十年》。26歲的大張偉哭著在臺上唱完《我們能不能不分手》后,花兒樂隊正式解散。大張偉的人生,也隨之滑入“黑暗深淵”。

告別演唱會《花樣十年》,大張偉泣不成聲。

同年,首屆草莓音樂節(jié)舉辦,打開了國內(nèi)音樂節(jié)遍地開花的局面。中國搖滾得以走出“地下”,嘗試在商業(yè)化模式和內(nèi)容主題上探索平衡。只是,當搖滾樂再次像“星星之火”在中華大地閃爍時,大張偉已經(jīng)成了孤身一人。

花兒樂隊解散后,大張偉主要通過看吳宗憲的娛樂節(jié)目度過抑郁期,他決心將自己的工作重心轉移。正因為綜藝成為他在人生低谷時的解藥,他也希望自己能給更多人帶來快樂。

年輕的樂手或許是過早遇見了搖滾的起伏,也預見了搖滾的前景,做出了自己的選擇,但朋克卻早已被刻進他的骨子里。

“從(上世紀)90年代末扒帶做朋克、2000年初做青少年流行、2000年中做中國特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)化舞曲、2010年后做電音嘻哈,每一個時期都算是做得有模有樣,你可以認為他投機倒把,但不得不承認他的確對音樂有著超強的感知力與模仿力,且對于流行文化有著驚人的敏銳。”樂評人耳帝梳理了大張偉出道至今的音樂脈絡,給出了這樣的總結,“他放棄了朋克,倒像了個朋克”。

2019年,大張偉在微博上曬出了自己滿屋子的電音設備,他說,做EDM的心態(tài)和過去做搖滾樂是一樣的。和大張偉合作多年的音樂制作人程振興說:“他不甘心做一樣的東西,他會去買教編曲、混音、母帶處理等所有的教程,一點一點地去學。”

大張偉的音樂工作室。(圖/微博@大張偉)

后來,當他發(fā)現(xiàn)各大晚會、節(jié)目都在用EDM時,他已經(jīng)“玩膩了”,開始尋找下一個“玩具”。“以前我特愛吃街邊做的煎餅,后來煎餅火了,里面能加香腸、加熱狗,但已經(jīng)吃不出來煎餅味了。”

在音樂的游樂園里,大張偉就像一個貪玩的、不肯離開的孩子,不停地尋找新玩具。每當大眾蜂擁而至,他早已離開,尋找下一個有意思的新玩意兒。

然而,最讓他煩惱、痛苦的永遠是“下一個圓滿”在哪里?

“活著這件事很重要”

14歲的大張偉曾說:“年輕人不該老是沉迷于特別平穩(wěn)的音樂,如果大家能一直保持特別激昂的心情,這樣老的時候,就不會特討厭自己。”

40歲的大張偉,則希望成為能掌控自己情緒的人,“這樣我也不會特別累,觀眾也能嗨起來”。“以前我一看見大家特別開心,每回演出完像挨頓打一樣,渾身特疼,要歇好幾天。”

你無法想象大張偉能在演出時蹦多高。(圖/微博@大張偉)

采訪的當下,他剛在舞臺上“蹦”完好幾首歌,回到車上卻能情緒平穩(wěn)地接受采訪。仿佛他只是在吃完晚飯后,舒服地癱坐在自家客廳沙發(fā)上,一邊喝茶,一邊和朋友嘮嗑。他會分享前幾天看的脫口秀,聽到有意思的演講,“我跟你說”“你知道嗎”……

有好幾次,我都感到恍惚,仿佛我正在工作日的午餐時間,聽著某個熟稔的同事滔滔不絕地分享他的生活趣事,也很像舊時課堂上的語文、歷史老師,正在分享各種生活感悟,坦誠地暢所欲言。聽大張偉說話,你會發(fā)現(xiàn),原來看似毫無波瀾的平淡生活也可以泛起這么多微小而有趣的浪花。

大張偉說他最近迷上了聽講座。他會被上海女孩畫插畫的故事感動得熱淚盈眶,也會在網(wǎng)上聽“非法老師”(一位在政法大學教文學的老師)用文學開導學生遇到的煩惱……

閑暇時,他也和普通人一樣活在豆瓣、知乎上。他關注了許多類似“讓你震驚的一句名言”等問題,“最逗的是,我發(fā)現(xiàn)居然還有人引用我的話,但那并不是我說的”。

這位“互聯(lián)網(wǎng)新晉金句王”此時又謙虛了起來,他說自己很少主動找別人聊天,只是喜歡“偷聽”:“我喜歡聽別人說話,聽到一句特別有感觸的,我就記下來”。

金句不斷的大張偉。(圖/視頻截圖《鳳凰非常道 專訪大張偉》)

大張偉的手機備忘錄,成了他的素材庫,里面有靈光一現(xiàn)的金句、隨口哼唱的旋律、看書或聽講座時覺得有感觸的句子等等。獨自在家的時候,大張偉會像會計一樣,將這些素材分門別類地歸置好,存到電腦文檔里。更早之前,智能手機尚未普及的時候,他還會隨身帶個筆記本。

事實上,生活一直是大張偉創(chuàng)作的重要養(yǎng)料。

寫《放學啦》,是因為初中時不想上課,渴望快點兒放學;《倍兒爽》的靈感,來自于某天突然在房間里,聽見媽媽喝飲料時大喊一聲“倍兒爽”;《萬物盛開法則》的歌詞,則是他委屈時用來安慰自己的口頭禪。

當生活成為大張偉的創(chuàng)作源泉,也意味著他得隨時隨地、一刻不停地打開自己全部的感官,才能捕捉到每一個有意思的瞬間。生活,似乎也逐漸變成了工作的一部分。

大張偉喜歡收手辦。(圖/微博@大張偉)

大張偉最近的計劃是“學會深度發(fā)呆,什么都不干”,他認為這是一種“自救”的方式,“我是一個很容易焦慮的人,我不能再這樣下去了,我要救我自己”。在過去的很多年,像陀螺般忙碌地工作,是大張偉安全感的來源。出道25年的現(xiàn)在,他深感“我要真正地安靜一下”,哪怕只是獨自發(fā)呆。

“后來我發(fā)現(xiàn)我也不是不愛音樂,是我要換一種愛法。如果我覺得我只能愛一個人,她也必須愛我,那萬一她不愛我,我就陷入了一生的痛苦里。”

在出道二十周年的紀錄片中,大張偉坦承:“‘中國第一朋克’又怎么樣呢?不重要。重要的是,是不是活得讓我覺得我在活著。活著這件事,很重要。”

大張偉會在直播時,和粉絲們約定演唱會中每首歌的應援方式。常常直播的大張偉,更多是為了唱自己想唱的歌。(圖/微博@大張偉)

“我只是希望我還算是開心地活著,如果音樂以后并不能成為讓我開心的一件最主要的事情,我就可以不做音樂了。”前不久熱議的“重啟人生”的話題,對大張偉有一定的觸動,“如果我只做音樂的話,我只能活一樣的人生”。

大張偉開玩笑說道:“也許我以后變成一個會做拖鞋、或者特別喜歡做手機殼的人,我覺得也挺好,因為這讓我活了不一樣的人生。”

多年來,媒體和公眾都致力于挖掘大張偉戲謔背后的另一面,企圖翻出所有他竭力掩蓋的努力、深刻和煽情,揭露出他與聚光燈下截然不同的狀態(tài)。

這些文章后面有一則高贊評論是這樣寫的:“快樂背后的焦慮不是他身上最值得被書寫的東西,在焦慮中習得獲取幸福的方式與提供他人快樂的能力才是。”

超級市場主唱田鵬說,大張偉是“想通了”的人。(圖/《樂夏3》)

然而,“被誤會是表達者的宿命。”

無論是他賴以謀生的“說話”還是他深愛的音樂,大張偉都不得不表達,也只能自己尋找出口。“如果所有人都理解你,那你得普通成什么樣兒?”

同樣創(chuàng)造了許多神曲的“鳥叔”樸載相曾借用卓別林的名言評價大張偉:“人生遠看是喜劇,近看是悲劇。”盡管如此,大張偉依然不斷用段子給自己的人生留下注腳,好讓他的生活細看起來,仍是一出能讓人輕松一笑的喜劇。

顯然,大張偉早就想明白了。忠于自己地活著,就是一種抵抗,一種搖滾。

校對:楊潮,運營:小野,排版:楊芳

[1]他放棄了朋克,倒像了個朋克丨耳帝

[2]大張偉:歲月如刀,刀刀抽你肋叉子上 | 人物

[3]專訪大張偉:快樂的淺薄藝術家丨明星資本論

[4] 《有核》丨郭小寒,相征

[5] 大張偉:人生遠看是喜劇,近看是悲劇丨GQ實驗室

原標題:《大張偉:我最紅的歌,都是最不開心的時候寫的》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司