- +1

王雷泉:儒釋道三教融會之下的《了凡四訓》

本文系復旦大學哲學學院王雷泉教授11月21日在復旦大學中華文明國際研究中心所作講座的文字整理稿。《了凡四訓》是明代思想家袁了凡的訓子書,該書由四部分組成,分別是“立命之學”“改過之法”“積善之方”和“謙德之效”,融合了儒釋道三家思想,風行后世,是最受歡迎的家訓之一。結合上海古籍出版社新書《王雷泉講國學:了凡四訓》的寫作心得,本次講座中王雷泉教授對袁了凡的生平以及明代三教匯通的歷史背景進行了深入探討。

王雷泉

一、學林掃地僧:家族·夙志·求道·科場

“游藝于廟堂江湖”,啟發我們如何在江湖與廟堂之間做到游刃有余——這不僅是袁了凡一生的命題,亦對今日社會、今人生活有著重要意義。袁了凡(1533-1606,浙江嘉善人),本名袁黃,明代嘉靖、萬歷年間人。他是如何成為一代“學林掃地僧”的?追溯其家族的隱痛與夙志是了解背后淵源的第一步。

袁了凡的先祖曾經從今河南周口遷徙到江南一帶,袁氏在元末明初時成為嘉興一帶的望族。靖難之變后,高祖袁順被動卷入政治斗爭,因避難而定居于江蘇吳江。曾祖袁顥立定家訓,棄舉從醫,以良民為己任,同時不忘耕讀傳家,延續儒家素位而行、修身以俟命的傳統。祖父袁祥悉心考據,親赴民間,收集、編纂靖難之變涉事忠臣史料,撰成《建文私記》《忠臣錄》等書。其家族氣節可見一斑。至袁了凡之父袁仁時代,袁家家學益臻深厚,藏書達二萬余卷。袁仁醫術高明,潛心佛理,與王陽明后學交往密切。縱觀袁家家學,由于世代不事科舉,無須應試,因而對于“五經”原典、佛道典籍便有了直達根底的深入研究。袁家人在占測之術方面亦頗具心得,袁順一位表弟就曾以占卜聞名,授欽天監博士之職。

凡此諸種家學淵源,都對袁了凡影響深遠,造就了其儒、佛、道三途的深厚素養;而他一生六次科舉的坎坷經歷,獲得了民間中下層讀書人的廣泛共鳴。在江湖與廟堂之間,袁了凡一度有隱退之意。47歲時,他第三次參加會試(萬歷八年庚辰刻),因策論忤逆主試之意而由擬取第一至于落第,遂生往終南山歸隱之意。好友李漸庵(李世達,1534-1600,字子成,號漸庵,陜西涇陽人)介紹他拜會山中高人,點撥袁了凡返回科場,并向山中隱士學習兵法,從此奠定他一生進取的命運主流。袁了凡雖六次赴試方中進士,卻深受時人賞識:官至高位的好友李漸庵盛贊其學問;他的科場答卷流行民間,傳播速度更甚于會元墨卷。袁了凡一生的學問之高深,仕途之多艱,成為“學林掃地僧”一詞的深刻注解。

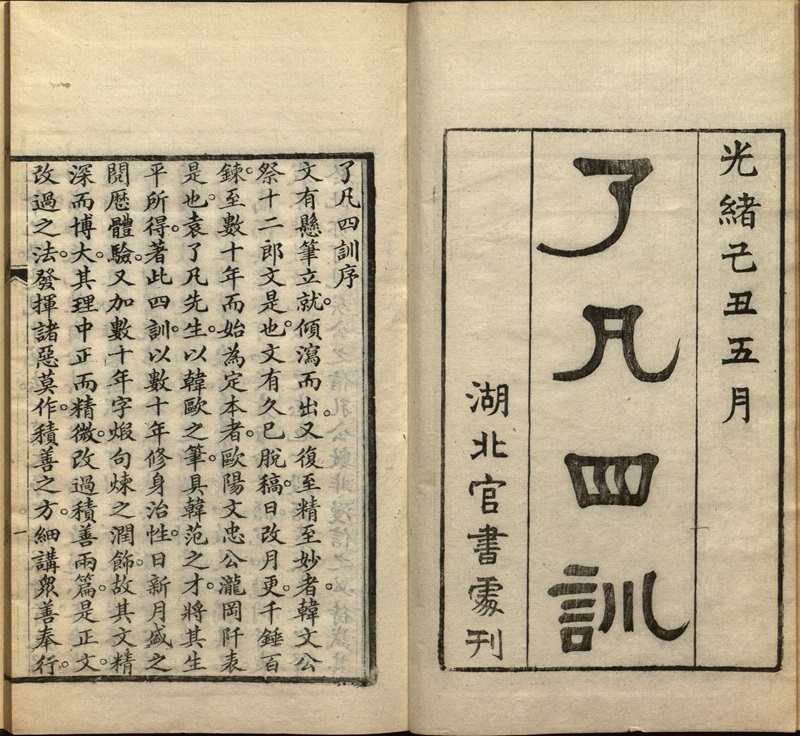

《了凡四訓》,[明]袁了凡著,清光緒十五年湖北官書處刊本

二、命數與實相:業力·因果·宿命·修行

占卜易數在人的心理暗示、命運抉擇中扮演著微妙的角色,縱然是精通佛理的哲學大師,有時也不敢輕視神秘的“命數”對人的影響。袁了凡十五歲時,曾有一孔道人為其開列極其詳細的命理預測,將他一生命運悉數排定。受此影響,袁了凡陷入了宿命論的窠臼,長期無所作為,從北京國子監被遷往南京。在棲霞山拜會云谷禪師(1501-1575,俗姓懷,浙江嘉善人),有一段堪稱教科書級別的山中對話,確立了“立命之學”。云谷禪師見他執迷命理,便授之以佛教的業力因果之理,以此觀照命理氣數學說,肯定了人的主動性在改過積善、修正因果方面的作用,幫助袁了凡找到了觀察宇宙人生的超越角度以及在現世生活中的積極出路。

“業”,作為佛教視角下生命流轉的動力和復雜的關系網絡,在時間維度上,貫穿過去、現在和未來;在空間維度上,將蕓蕓眾生統一為交互活動之中的存在,看作一個龐大廣泛的“命運共同體”。業力生業果,包括生命主體的“正報”和所依存環境的“依報”,旁人的臧否、譽咎亦為果報的一種。雖然人的命運皆有定數,然而基于“心”的修行,不獨得道德仁義的內心自覺,亦有益于改善命運處境。在因果關系中,起能動作用的是“心”,一切造業行為,皆由心念所發動。正是由于命運由人的自主行為決定,故必須進行轉凡成圣的修道。常人通過善業的積累,能夠以涓滴之功而不斷提升、拓展神圣的向度。這種正視因果的對主觀能動性的強調,為一般人的生命提供了意義,指明了方向。云谷禪師對袁了凡的點撥,跳出凡胎肉眼的局限,運用更加高維的法界視角和般若不二的方法論,實現儒、佛之道在三個層次上的融會統一:從儒家的義理之身升華到佛教的法身慧命;從儒家的格天途徑深入到佛教的終極真理實相;最終歸結為境智不二的心性。

“天”的概念在傳統儒道思想中至少有四層含義,分別為“自然之天”“命運之天”“主宰之天”和“義理之天”。故而君子有“三畏”——畏天命,畏大人,畏圣人之言,此說猶如古代中國最早的“三權分立”,將天命神權、君主統治與在野的圣人之言分立而并重,制約了一神教的發展。對天的此種認識,使得中國傳統觀念與基督教、伊斯蘭教等一神宗教走上了不同的路途,沒有從主宰之天而發展出獨一信仰的至上之神。相應地,孔孟之道中對義理之天的強調,修身以俟命的主張,使得神佑說發展成為以德配天與家族承負說,從而形成“以人為本”“以天為則”兩大思想特征。在此框架之下,凡人能夠做到的便是順天而行,躬行其道。所謂“天命之謂性”,表明人的本質(性)稟賦于天命;“率性之謂道”,教導遵循上天賦予之本性,在人間行天道;而“修道之謂教”,則說明了通過成己成物的努力,能夠施行圣人之教。

“命”既因于命數,順從天道,而改于業力,生自果報,則凡人于世間肩負著將大道發揚光大的責任。《了凡四訓》中,便以“正命論”行安身立命之道,以業力因果論分析人生來龍去脈。袁了凡以改變命運的親身經歷,見證了命自我立、福自己求的道理。他從因地入手,改過行善所得新的生命,便是義理再生之身。在袁了凡的立命實踐中,日行三種功課:記功過格,靜坐與持準提咒。這是大乘佛教的教導:菩薩道的修行是福慧雙修的過程,日行“功過格”側重于修福;靜坐與持準提咒,則側重于修慧,以通達實相為究竟,以求最終達到無念的自由境界。通過此種修行,獲得再造的法身慧命,用父母所生的血肉之身承載獎善罰惡的天道法則,感格上天。由此,又實現了一重儒佛的融會貫通:在儒家語境中,“格天”指人以自身的善行感通上天;而佛教中則指修道者與佛菩薩感應道交,轉變凡俗境界。中國思想界能夠接受外來的印度佛教,并發展為獨擅勝場的大乘佛學,即是在哲學的底層環境,將儒家的義理之天、道家的無為之境與佛教的終極真理實相融會貫通,以不二的無分別智慧與實相真理相應。佛教所立真正的命,是生命現前不生不滅的法身,借此實現“從義理之身升華到法身,從格天途徑深入到實相”的大道通途。

三、紅塵與方外:功過·理學·佛法·鑒臨

經歷重生之后的袁了凡很快將其格天修身的實踐運用到官場生活當中。上任之初他便至城隍廟祭祀,向神明發誓,提出崇儉、寬刑、減賦等施政目標;每當坐堂處理公務時,他將所行善惡諸事詳細記錄在“治心篇”中,成為后來發明“當官功過格”的雛形;他還提議同僚“每人各置一籍,每日所行之事,或善或惡,隨手記之,月終一會,出簿互觀”。于是,在作為官員治民理政的過程中,袁了凡發明了《當官功過格》這種記錄簿冊。與個人修身用功過格相比,這種記錄面對的是成千上萬的民眾,所施善政仁政或者亂政荒政,對社會造成的后果和影響更大,因此涉及政務的功過計量標準更高,其中所列千功以上的大功德,都與關懷民生疾苦、社會治理、穩定秩序和淳化風俗有關。由此觀之,《當官功過格》是一份罕見的行政治理歷史文獻,從中可見袁了凡“公門里面好修行”的入世情懷。

海外歷史學者對明清時期功過格的研究

袁了凡屢預科舉、屢次落榜,與他崇尚當時不為統治階級思想所容的陸王心學有很大關系;而他推崇的佛理,更是被主流社會視為“異學”,佛教被程朱理學家斥為虛無寂滅之教。因此,他所編著的科考輔導書屢遭封禁。然而“禁之愈嚴,而四方學者趨之愈眾”,其影響力并未因當局禁止而削減,時人都將袁了凡看作李贄一類離經叛道的人物。盡管如此,袁了凡在批評程朱理學以及為佛法辯護的事業上仍然一往無前。他在所著《游藝塾續文規》中感嘆,朱熹如此錯誤百出的著作,誤導了一代又一代的士子,竟然不容許人批評指正:“今舉世貿貿,承訛習舛,己既不能明,又禁他人使不得明,甘心為世儒護短,而忍使孔孟之旨不白于天下,可惜也。”同時,他肯定佛學有助維持綱常的社會作用,批評程朱理學家對佛學的誤解,并指出理學家誤解佛學的認識根源:首先,將佛教視為虛無寂滅之教,實是對佛教性空之理的誤解。佛教所論的幽明生死已經遠遠超越了儒家的世界觀范疇。孔子云:“未知生,焉知死?”儒家對于死后世界與鬼神世界始終語焉不詳。道教雖略有發揮,但仍然沒有超越佛教世界觀。大乘佛教則以法界視域整合了世間、出世間一切,談無生的實相之理,既消除凡夫的我執,也消除小乘的法執。無生之理亦即無滅,是除病而不除法,并未否認緣起的現象界諸法。佛教的法理皆是根源于緣起性空的實理,絕非程朱理學家眼中的荒唐幻妄之談。其次,如前言所述,儒家對天的闡釋包含了自然、命運、主宰和義理四層含義。雖然沿著孟子的心性之說——沛然充實人性之善端,以人間的道德行為克配天命——強化了對義理之天的論述,但儒家并沒有否定上帝的存在。程朱理學家的問題在于,將天抽象為形而上之理,卻忽略了高踞上蒼的天帝的臨在性。并且,在形神關系上,理學家談論鬼神僅偏重于談哲學上的屈伸之義,忽略了接受人間祭祀祈禱的天神地祇在事實上的存在。第三,強調儒佛殊途同歸。認為孔子自有出世心法:儒家的乾元統天之旨,通向佛教的毗盧遮那法身。所以,儒學中的“天”,在終極層面可與佛教的實相會通。

不過,作為一名虔誠的佛教居士,袁了凡在公開場合還是以儒生面目應世。然而,他在寫給同科進士陳穎亭(名于王,吳縣人)的《論命書》(《游藝塾續文規》卷三)中袒露心跡,說明自己不公開宣講佛學的苦衷:“弟知世儒學問迷誤已久,不但佛教不行,即孔孟脈絡,居然斷滅,故從來只和光混俗,未嘗敢以真實本分之事開口告人,而今特舉以告足下,為愛足下不同眾人也。”袁了凡與陳穎亭后來結為兒女親家,情誼非比尋常,這才在晚明抑佛的大環境下有選擇地流露心聲。

袁了凡在《了凡四訓》中寫道:“天地在上,鬼神難欺,吾雖過在隱微,而天地鬼神,實鑒臨之。重則降之百殃,輕則損其現福,吾何可以不懼?”闡述了“鑒臨”的內涵:天地鬼神,雖然看不見、聽不到,但就在我們的頭頂上和身邊左右,如鏡照察,洞察幽微。人在隱微處所犯的過錯,縱然可欺瞞世人,卻無所逃避天地鬼神在冥冥中的監察。俗話“人在做,天在看”,恰與“鑒臨”的神道思想有異曲同工之處。因此,在人間明處,有良師益友在旁提醒;推至幽冥之處,則有天地鬼神鑒臨證明。在鬼神的鑒臨之下,佛教徒不僅是人類社會的成員,受到各種社會關系的制約,同時也成為法界眾生命運共同體的一員,與六道眾生和佛菩薩產生關聯。可惜世人心眼蒙蔽,不能察覺到這層道理。因此,袁了凡在《太上感應篇序》中感嘆,古今人心不同,有如天行之日,每況愈下,日趨晦暗。《太上感應篇》這類善書實為儆醒人心昏暗而設,對民眾起到“神道設教”的作用:“天不能動而言神也,教不能恐而言刑也,閭師黨正之不足而有士師理官也,士師理官之不足而有卜筮巫祝也。”(《了凡先生兩行齋集》卷五)

終其一生,袁了凡游走在紅塵廟堂中的時光不過五年多,生命的大部分時間流落于方外江湖。作為一個虔誠的佛教居士,無論是當官從政,還是隱逸課子,他把滾滾紅塵都當作修行菩薩道的道場。

四、執兩而用中:真俗·中庸·辨正·進修

在廟堂和江湖之間,如何自處?儒家有經權之辨和執兩用中的中庸之道,佛教有真俗不二的中道智慧。大乘佛教通過協調終極與世間二重真理的二諦論,解決了理想與現實的矛盾,為菩薩道實踐提供理論依據。所以,借助儒道思想以詮釋佛學,成為晚明佛教知識分子在夾縫中弘揚佛法的普遍策略:因于儒家的世間善法,講述佛教業力因果論思想,最后導入緣起性空的般若正觀,從“世俗諦”逐步實現最高層面的“勝義諦”。基于此種解釋路徑,袁了凡在《了凡四訓》中以行事、明理、治心,作為改造命運的三個維度。首在改過行善的事相,行事須明業力因果之理,明理須發大乘之心,方能與真理相應。為教化民眾,先從世俗諦的事相入手,進入不住相而行六度萬行,以趨向三輪體空的第一義諦。

關于積善的事跡、原理與方法,相關論述集中見于書中《積善之方》一篇。本篇是袁了凡一生行善積德的經驗總結,他將散見于各類功過格中的條文和對善惡功過的裁量依據,提煉總結為系統的理論。其中,“八維辨善”從真假、端曲、陰陽、是非、偏正、半滿、小大、難易八個方面,對善行做了精細辨析,涉及行善動機、發心目的、受益對象、實施路徑、實際效果等角度,皆當透過事相,深入到義理和心源細加分辨。“行善十要”從其他功過格以外的事相分類,收攝到主體發心的根源。這一路徑轉向,頗類似王陽明的竹園格物:從向無涯的外境即物窮理,轉向內在的良知。于是,法條、法理、案例,此詳彼略,相互呼應,形成一個完整的體系。

袁了凡一生為人處世的原則可一言以蔽之:“蓋有至敏之資質,決當做至鈍之工夫,所謂上乘兼修中下也。”(《與鄧長洲》)此即《了凡四訓·改過之法》中所揭示的:“以上事而兼行下功,未為失策;執下而昧上,則拙矣!”無論是順境還是逆境,君子堅守道義,隨緣任運,有所為有所不為,絕不做同流合污的鄉愿。在不能與中道之士同行的情況下,孔子也寧可選取狂狷之士:“不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不為也。”袁了凡以自己人生大起大落的境遇,而深知事功可遇不可求,能憑自己作主的,唯有基于良知的道德修為。同時,他亦不忘實踐進取,“修身俟命,素位而行”。在《訓兒俗說·修業第五》中,袁了凡道:“志道、據德、依仁,可以已矣,而又曰游于藝,何哉?藝,一也。溺之而不悟,徒敝精神。游之而悟,則超然于象數之表,而與道德性命為一矣。”他告誡在館以讀書作文為業的兒子,修業有十要:無欲、靜、信、專、勤、恒、日新、逼真、精、悟。其實,進德與修業原非兩事,這二者就體現在日常事業中——士人有舉業,做官有職業,家有家業,農有農業,隨處有業,“善修之,則治生產業,皆與實理不相違背”。

若沉溺修業的事功層面,而不達性體,則白白浪費精神;必須超越事功名聞的表象,與道德生命之體融而為一,方能優游于命自我立的自由境界。袁了凡以其生命與言行履志,留予后世《了凡四訓》等洋洋著作;更為重要的,則是他帶給我們無窮的思索空間與智識啟迪——孔子曰:“志于道,據于德,依于仁,游于藝。”袁了凡這樣的游于藝者,正是在危脆的人心和微弱的道心之間,守住惟精惟一的天道原則,于順逆境遇中示現游刃有余的中道智慧。

《王雷泉講國學:了凡四訓》,近期由上海古籍出版社出版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司