- +1

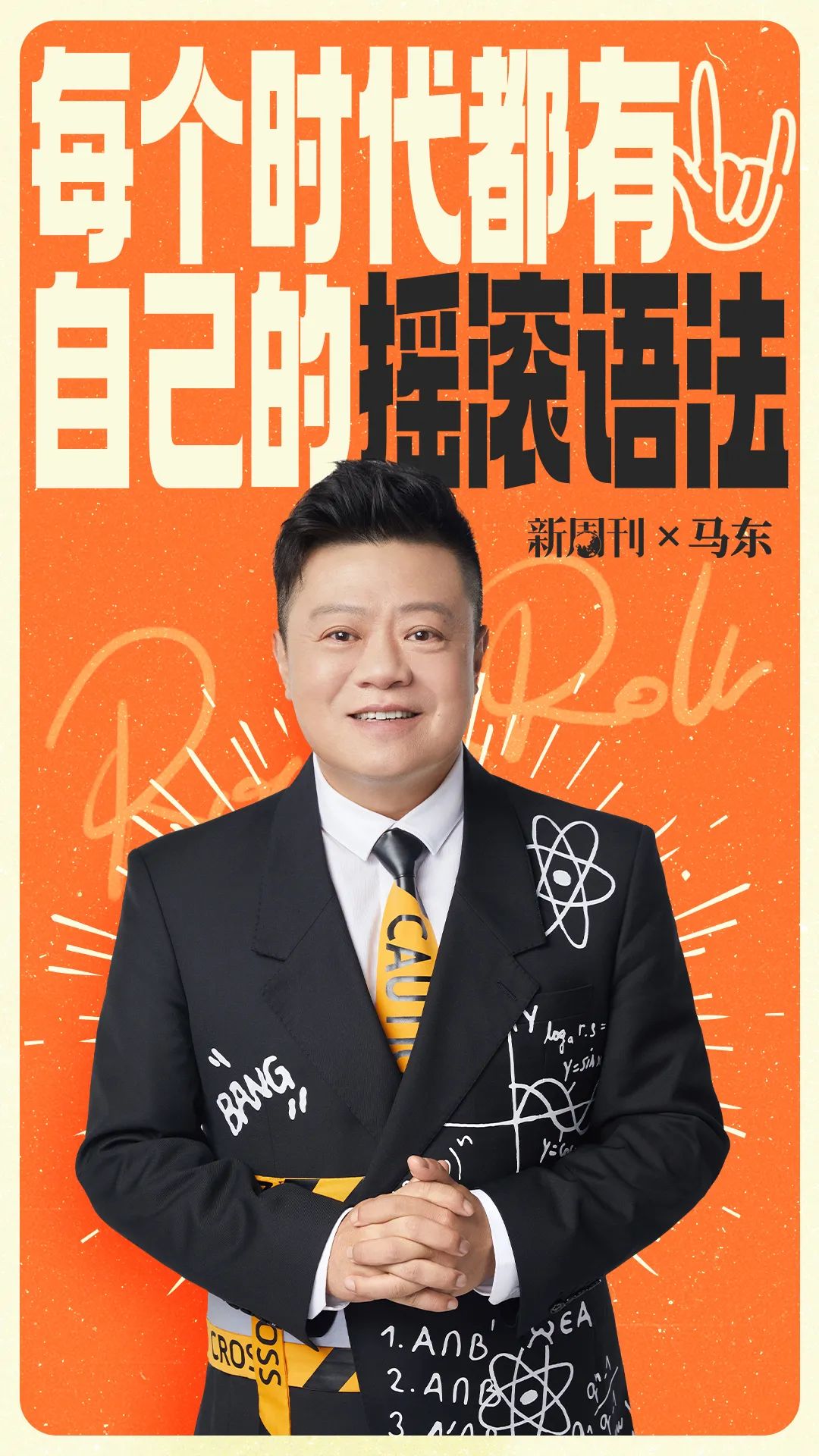

做了三季《樂夏》,我還是不太懂搖滾|馬東專訪

何謂搖滾?何以搖滾?為誰搖滾?這是一組橫亙在音樂人和樂迷心中很長時(shí)間的問題。

回看中國搖滾并不算漫長的歷史,旋律的波動(dòng)卻已經(jīng)標(biāo)記下足夠多的時(shí)代起伏。

1986年5月9日,卷著一條褲腿的崔健,大大咧咧地站在北京工人體育場中央,吼出“你何時(shí)跟我走”時(shí),臺(tái)下一半人詫異,一半人歡呼。

這首《一無所有》成了公認(rèn)的起點(diǎn),而那些或詫異或驚喜的目光交織,也成為一種隱喻,預(yù)示著中國搖滾將要面對的內(nèi)在拉扯和多元審視。

20世紀(jì)的最后20年,這片土地上冒出的搖滾樂,原始卻真摯,單純而濃烈,人文且嚴(yán)肅。1994年香港紅磡的魔巖三杰演唱會(huì),是一個(gè)標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)。“是誰出的題這么的難,到處全都是正確答案”,何勇的怒吼,伴著竇唯的笛聲,換來臺(tái)下的一片贊嘆。

但記憶中的黃金時(shí)代畢竟短暫,新世紀(jì)的風(fēng)暖意融融,一切都在改變——

中國人的生活迅速重構(gòu),“我的家就在二環(huán)路的里面”聽上去有了別樣的意味;MP3風(fēng)靡?guī)淼恼鹗帲鹚榱顺瑯I(yè),流行音樂如潮水般涌來;搖滾舞臺(tái)一時(shí)冷清,深沉的追問也必須面對市場化的考卷。

比如2004年,大張偉決定"自廢搖滾武功",曾經(jīng)的搖滾少年換了種姿勢奔跑,他也許不會(huì)想到,那些寫在世紀(jì)之交的被稱為驚艷的搖滾作品,還會(huì)在20年后翻紅。

時(shí)光在流淌,時(shí)光也在積蓄力量。

當(dāng)“該不該商業(yè)化”的爭論籠罩搖滾舞臺(tái)的時(shí)候,摩登天空和迷笛音樂兩個(gè)廠牌,默默地把草莓音樂節(jié)和迷笛音樂節(jié)辦了一屆又一屆,打磨樂隊(duì)、沉淀作品、培育受眾。

音樂節(jié)的熱鬧背后,獨(dú)立音樂平緩向前。比如2010年,就在中國的搖滾老炮們集體在工體謝幕之時(shí),一支叫作萬能青年旅店的樂隊(duì),悄悄發(fā)行了他們的第一張同名專輯。

2019年,時(shí)光的水流終于穿出群山,在一個(gè)名叫《樂隊(duì)的夏天》的峽口,奔涌而出。音樂表現(xiàn)、時(shí)代表達(dá)、商業(yè)化、地上地下……曾經(jīng)糾結(jié)的問題,好像有了新的解答。

Livehouse擁擠起來了,新老樂迷比劃著相似的手勢共舞;版權(quán)意識(shí)普及了,樂隊(duì)們的電子版新專輯一次次刷新銷售紀(jì)錄;搖滾的內(nèi)涵更多元了,人們不再囿于某一種表達(dá),不再輕易地開除“滾籍”。

許多改變,似乎都始于那個(gè)屬于樂隊(duì)的夏天,它是上一個(gè)時(shí)代的節(jié)點(diǎn),也像是下一個(gè)時(shí)代的新聲。

當(dāng)然,答案依舊不唯一、不確定,但不唯一、不確定,本身就挺搖滾。

《新周刊》和大張偉、張亞東、梁龍、馬東聊了聊,聽聽他們關(guān)于搖滾、關(guān)于那個(gè)夏天的聲音。

第一篇,是馬東的專訪。

作者 | 詹世博

編輯 | 門紀(jì) 蘇煒

封面| 視覺中國

小時(shí)候,馬東一家住在廣電局的宿舍,過一條馬路就是中央音樂學(xué)院。馬東經(jīng)常能在復(fù)興門立交橋的橋底下遇到一群吹小號的音樂生。

可以說,不管是在大院里,還是在大院外,馬東身邊都不缺玩搖滾的。但馬東就是對搖滾“沒什么感覺”。

三季《樂夏》依舊沒能改變他。一個(gè)例子是,今年錄完節(jié)目之后,周迅告訴馬東,她的歌單里多了將近500首搖滾,馬東很詫異,因?yàn)閺?019年到現(xiàn)在,他的歌單里依舊沒有增加任何一首搖滾樂。“我不光不聽搖滾,我也不怎么聽音樂,我手機(jī)里全是相聲”。

他歸因于自己的“樂盲”屬性:我之前測過,7個(gè)音調(diào)里我只聽得出5個(gè),心情不好的時(shí)候還得再少1個(gè)。

也難怪5年前,當(dāng)馬東決定做《樂夏》時(shí),大家都不相信搖滾能被做成綜藝,收到邀請函的藝人以為那是詐騙信息,“你這是要捅馬蜂窩啊”。

“大哥你上樂夏,你上它有啥用啊”,這句來自梁龍的歌詞改編,或許就是樂隊(duì)們初次聽到《樂夏》時(shí),內(nèi)心最貼切的寫照。

(圖/《樂隊(duì)的夏天3》)

結(jié)果參加節(jié)目的不光有被業(yè)內(nèi)看好的小眾黑馬樂隊(duì)八仙飯店、回春丹,也有諸如二手玫瑰、重塑雕像的權(quán)利、新褲子、痛仰之類的搖滾老炮。

當(dāng)新褲子與Cindy合唱《艾瑞巴迪》、李紅旗用“勇氣”守住“常識(shí)”、樸樹到點(diǎn)就回家睡覺、五條人被全國網(wǎng)民反復(fù)打撈,以及懟完樂隊(duì)的大張偉再次抱起吉他的時(shí)候、那些關(guān)于 “綜藝注定沒法搖滾”的偏見,一點(diǎn)一點(diǎn)被瓦解。

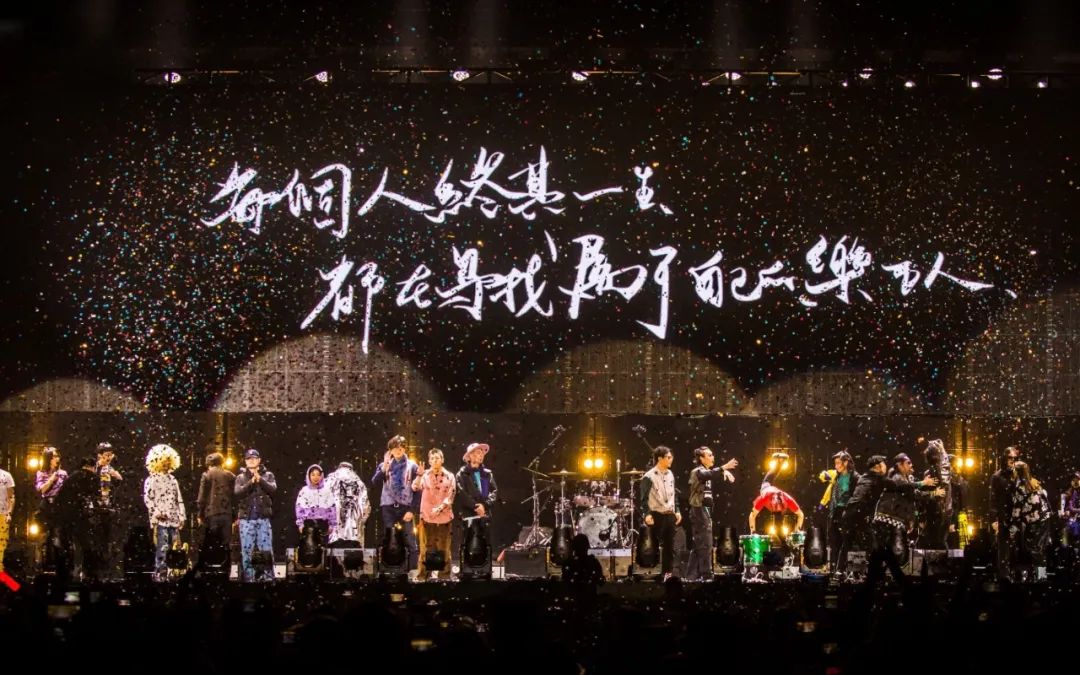

樂隊(duì)成就《樂夏》時(shí),《樂夏》也幫樂隊(duì)們實(shí)現(xiàn)了一個(gè)心愿:把舞臺(tái)從演播室搬到體育場。今年10月,新工體舉辦了它的第一場演出——【再見夏天See You Summer演唱會(huì)】。3萬人的大合唱,讓這場聚集了內(nèi)地?fù)u滾中堅(jiān)力量的演唱會(huì),以一種頗具儀式感的方式,補(bǔ)回了搖滾樂被虧欠多年的歡呼。

滾圈努力了30多年的事,通過一檔綜藝節(jié)目得到了集中爆發(fā)。5年時(shí)間,《樂隊(duì)的夏天》舞臺(tái)呈現(xiàn)了88支樂隊(duì)的300多首歌,讓搖滾成了無數(shù)人的新愛好。

馬東說自己是底色悲涼,無從“反抗”,但一個(gè)能讓搖滾破圈的“樂盲”,或許只是不屑于用口號反抗罷了。

這么看來,不懂搖滾的馬東,其實(shí)也挺搖滾。

搖滾只是一種語法

新周刊 :有人說90后很難做出真正好的搖滾樂作品,因?yàn)樗麄兂砷L于物質(zhì)豐盈的年代,而搖滾樂的誕生必須伴有時(shí)代的動(dòng)蕩和生存空間的逼仄,你認(rèn)同嗎?

馬東 :我覺得這是把搖滾給固化了,每個(gè)時(shí)代都有它自己的搖滾作品。就像《世說新語》里的魏晉名士,也許你現(xiàn)在都覺得他們很搖滾,但如果你身處那個(gè)時(shí)代,大概率會(huì)覺得這群人比不上老一輩的“搖滾人”。

同樣地,每一代年輕人都有各自的困境,大家也都能找到自己的語法去化解它,搖滾樂、說唱、詩詞都只是語法之一。所以,不用把搖滾樂作為一個(gè)原點(diǎn),去總結(jié)整個(gè)時(shí)代的變化。

新周刊 :做喜劇綜藝和做樂隊(duì)綜藝的區(qū)別是什么?

馬東 :喜劇綜藝和搖滾綜藝沒有太大的區(qū)別,因?yàn)楸举|(zhì)上都是綜藝,只是語法不一樣。綜藝是一種內(nèi)容產(chǎn)品,內(nèi)容產(chǎn)品的目的是為了讓觀眾喜歡,好哭好笑,獲得一些精神滿足。我經(jīng)常看到有些玩搖滾樂的人在臺(tái)上能產(chǎn)生一些喜劇效果。他們的那種尷尬,那種社恐,急于表達(dá)又羞于表達(dá)、既張揚(yáng)又緊張的反差,本身就是喜劇。

它們唯一的區(qū)別可能在于,對于喜劇節(jié)目而言,內(nèi)容的共創(chuàng)是難點(diǎn);對于搖滾而言,現(xiàn)場的調(diào)音是重中之重。你需要的工具、需要學(xué)習(xí)的領(lǐng)域、需要的援助會(huì)不一樣。

(圖/《樂隊(duì)的夏天》)

新周刊 :那玩喜劇的和玩搖滾的呢?

馬東 :“玩”的門檻其實(shí)很高。你想樂在喜劇其中,不僅要懂門道,還得有天賦,要不然你不光不會(huì)樂,還會(huì)無比痛苦,因?yàn)閯?chuàng)作是一個(gè)非常非常艱難的過程,要投入巨大的時(shí)間成本和精神成本。

為什么喜劇大師里有情緒問題的人比較多,就是因?yàn)槊恳粋€(gè)梗的背后,都需要巨大的能量去做支撐。更多時(shí)候,喜劇不是玩出來的,它誕生于糾結(jié)、痛苦和困境,用“玩”字我覺得太輕飄了。

搖滾也是這樣,它的門檻可能更高,不光是技術(shù)上的門檻,更多時(shí)候其實(shí)是心靈上的門檻。我之前和辛爽吃飯的時(shí)候,他告訴我,他一眼就能看出來這個(gè)人是真搖滾還是像搖滾。像搖滾的人可以表現(xiàn)得非常完美,音準(zhǔn)、節(jié)奏、發(fā)聲等各方面你都挑不出毛病。但是真搖滾可能每次都會(huì)跑調(diào),但他的內(nèi)在非常自由。

真搖滾的人一定是非常享受舞臺(tái)的,但像搖滾的人是表演享受,是假享受。因?yàn)樗娺^真享受的樣子,他覺得那個(gè)狀態(tài)是對的,但是他內(nèi)心不見得真搖滾。

自2006年后,辛爽再一次和JoySide同臺(tái)演出。(圖/《樂隊(duì)的夏天3》)

新周刊 :那在你眼里,什么才是真搖滾?你又是怎么區(qū)分搖滾樂和搖滾精神的?

馬東 :搖滾樂和搖滾精神是一個(gè)“前店后廠”的關(guān)系,搖滾精神是人類這個(gè)物種在特定的時(shí)期特定的精神狀態(tài),這種狀態(tài)有的人喜歡,有的人不喜歡,一般都是年輕喜歡,年老了就不喜歡。搖滾精神在我心中的本質(zhì)就是——不以世界給我設(shè)定的方式去生活。

對于搖滾精神來說,搖滾樂是他的語法,他們用了強(qiáng)節(jié)奏、用了震撼、用了更能夠接近受眾的歌詞、旋律等等,所有這些語法去表達(dá)他們的精神狀態(tài)。音樂只是他們的一種表達(dá)方式,搖滾樂是那個(gè)結(jié)果。

新周刊 :“快樂一定是人的底層需求,是人對抗這個(gè)世界最基本的安慰劑,任何時(shí)代都一樣”。就你的觀察,搖滾給了當(dāng)下的年輕人什么樣的慰藉?

馬東 :這幾十年間,我們對于快樂的需求、對于精神享受的需求、對于多巴胺的需求是一樣的,就像我上面說的,搖滾就是當(dāng)下年輕人獲取快樂的語法之一。年輕人更容易產(chǎn)生逆反心理,而搖滾的同義詞就是反叛、青春、熱血、帶感。搖滾展現(xiàn)的精神世界,就是年輕人喜歡的樣子。

搖滾樂是典型的正向情緒價(jià)值

新周刊 :這么多年后,讓搖滾重回工體,這屬于做綜藝的“贈(zèng)品”,還是說這和開辟《樂夏》一樣也是個(gè)苦差事?3萬人一起聽搖滾,現(xiàn)場給你的震撼和之前做節(jié)目時(shí)有什么區(qū)別?

馬東 :做《樂夏》的這5年里,我經(jīng)常會(huì)問樂隊(duì)的心愿是什么,最常見的答案就是在體育場開演唱會(huì)。所以《樂夏3》告一段落的時(shí)候,我們覺得應(yīng)該用一個(gè)儀式感來交代這件事,既是給樂隊(duì)的一個(gè)交代,給喜歡《樂夏》的觀眾一個(gè)交代,也是給我們自己導(dǎo)演組的一個(gè)交代。

很多人在現(xiàn)場拍到我化著妝、穿皮夾克的樣子,看著很顧盼自雄,但其實(shí)當(dāng)時(shí)我在現(xiàn)場緊張得腳都快握成拳頭了,畢竟是幾萬人的活動(dòng),出一點(diǎn)事都是天大的事,歌都沒聽進(jìn)去幾首。

新工體的第一場演唱會(huì),給了搖滾樂。(圖/《樂隊(duì)的夏天3》)

新周刊 :有觀眾認(rèn)為《樂夏3》整體節(jié)奏較為平緩、溫和,沒有了之前的叛逆和驚艷,還有人說你的每個(gè)項(xiàng)目都是“出道即巔峰”,你怎么看?

馬東 :這個(gè)其實(shí)就是大家說的“綜 N代的困境”吧,當(dāng)你出了第一季之后,別人對你的預(yù)期值會(huì)調(diào)高,往后的每一季都會(huì)少一些驚喜感。我覺得這個(gè)壓力對于任何一個(gè)做節(jié)目的人都會(huì)存在,除非你不想做了,既然想做,就得坦然面對。

觀眾愿意怎么評論我都接受。你做的公眾內(nèi)容產(chǎn)品,最重要的一個(gè)作用,就是為人們提供各種真的、假的、可連接的話題和想象空間。你掙的錢里有 1/ 3 是你憑本事掙來的,有 1/ 3 是你的受眾購買了在家里寂寞的時(shí)間,還有 1/ 3 就是觀眾的討論。我們提供一個(gè)產(chǎn)品,它如果提供了更大范圍內(nèi)的討論,這是它的價(jià)值里非常重要的一部分。所以說應(yīng)該欣然接受。

但本質(zhì)上我覺得平緩和溫和并沒有那么不好,叛逆和驚艷也未必就完全好。

馬東被節(jié)目組安排習(xí)鼓,大張偉調(diào)侃過程像“貓撓門”。(圖/《樂隊(duì)的夏天3》)

新周刊 :你希望自己做的節(jié)目都是正向積極的,但搖滾的底色似乎就是叛逆的、喪的、沒那么正能量的,你如何平衡?

馬東 :我覺得底色叛逆不代表沒有正能量。你能被搖滾樂感動(dòng),就說明這些東西都是典型的正向情緒價(jià)值。因?yàn)樗皇穷愃朴谒⒁曨l獲得的簡單的多巴胺。再比如你看一場演唱會(huì),之所以會(huì)沉浸其中,就是因?yàn)橐魳房偸呛驼蚯榫w價(jià)值掛鉤,你在其中收獲了內(nèi)啡肽,你感到了幸福、共振和滿足。

新周刊 :米未后續(xù)的節(jié)目計(jì)劃是什么?《樂夏》還會(huì)有第四季嗎?

馬東 :米未做節(jié)目是順勢而為的過程,作為綜藝團(tuán)隊(duì)的首要目標(biāo)是創(chuàng)造正向情緒價(jià)值,服務(wù)大眾。雖然新樂隊(duì)的數(shù)量比我們想象得多,但他們成立的時(shí)間都太短了,樂隊(duì)需要集體生長。你必須給他們時(shí)間,他們才能有真正的沉淀。這也是《樂夏》之前能成的原因之一,中國的搖滾樂已經(jīng)積累了 30 多年,《樂夏》只是提供了一個(gè)供大家“集中爆發(fā)”的平臺(tái)而已。以我們的能力范圍目前看不到能夠支撐短時(shí)間走下去的資源,這時(shí)候需要的是滋養(yǎng),我們不希望拔苗助長。

我們既定的方向還是要回歸喜劇,這是最難的那個(gè)選擇,但是做難而正確的事情才有意義。第一,喜劇是大眾最為喜聞樂見的快樂方式,是很有功德的事情。第二,從數(shù)據(jù)上看,喜劇的長尾效應(yīng)非常明顯,很多喜劇作品到現(xiàn)在還是會(huì)被廣泛傳播。

至于會(huì)不會(huì)加其他的類目,我們現(xiàn)在還沒有空出腦子去想。可以變成綜藝的類目太多了,不可窮舉。

校對:楊潮,運(yùn)營:嘻嘻,排版:楊

原標(biāo)題:《做了三季《樂夏》,我還是不太懂搖滾|馬東專訪》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司