- +1

范文瀾誕辰130年|金沖及:我所知道的范文瀾

中國史學會原會長、中共中央文獻研究室原常務副主任 金沖及

我與范老實質性的往來并不多,也沒有對范老的史學成就做過系統的研究,但是不管怎樣講,范老是我敬重的前輩,今年是范老誕辰130周年紀念,我想我怎么樣也不能不來,不能不講。我沒有稿子,就一條一條地講講我對范老的懷念。

第一條,范老不僅是一個大學者,還是一個老革命。這一點上,我印象最深的細節是王冶秋同志給我講的。他和范老是好朋友,是范老的愛將,多少年的革命同志。那時候我在文物出版社當總編輯,常到他家里,什么都講。他說1930年的時候,他跟范老是一起被捕的,被捕以后,前途如何誰也不知道。結果剛好碰到中原大戰,當時是閻錫山的部隊在北平,他們兩個被關在一起。突然,看守的人都不見了,后來他們明白,就是在1930年9月,張學良的部隊,東北軍進來了,進來以后原本看守的山西部隊一下子就不見了,他們兩個趕快往外跑。跑了一段,范老跟他講,得回去一下,“我的眼鏡沒有拿!” 冶秋同志說,可不能回去,回去很可能就出不來了。他給我講的這件事,就很能讓人感受到范老的書生氣,作為老革命家,這個時候還想到眼鏡。這是1930年的事情。

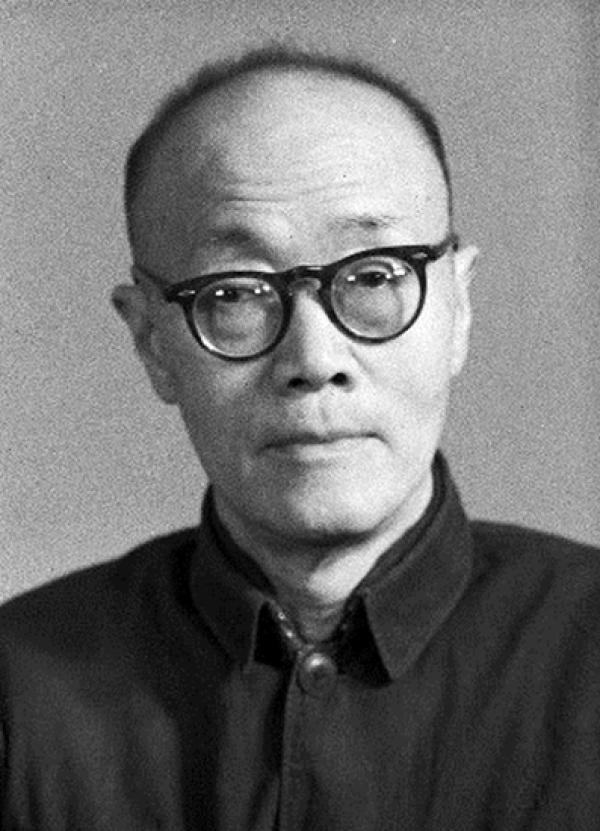

范文瀾

第二條,范老的學術影響。范老的《中國通史簡編》,我當時是在四川北路的新知書店買到的,新知書店是三聯書店前身的一部分。因為以前自己也喜歡歷史,讀了不少歷史的書,這是第一次讀到以馬克思主義為指導講述的整個中國的歷史,印象很深。這本書是范老主編,佟東、金燦然等人參編。那個時候讀這本書還很辛苦。到第二年,1947年,范老的《中國近代史》上冊出版了,當時不知道是誰寫的,因為書上的署名叫“武波”,那個時候也不知道是什么人,從來沒聽說過有這么一位學者,新中國成立后才清楚:“武”是文武的“武”,“波”是波瀾的“波”,武波就是文瀾。當時中國近代史的書讀了不少,但這本給人的感覺確確實實是耳目一新,在大的思路上也有啟發。我是1947年進復旦大學,1951年畢業,畢業以后就教書了。當時來講,復旦歷史系陣容是相當強的,一位一級教授是周谷城先生,二級教授有六位,譚其驤先生、陳守實先生、胡厚宣先生等等。但過去的老先生,都沒有專門研究中國近代史,盡管他們對近代史很熟悉,像譚其驤先生有次就問我,曾國藩部將李續賓的字是什么?他們對近代史非常熟,但真正講起來,專門研究的還是很少。1952年的全國院系調整,與中國近代史研究的發展有很大關系。當時像北大、武大、復旦等綜合性大學的歷史系,規定必須開設中國近代史的課程。那時中國近代史究竟怎么教,我們誰都不知道,在復旦,我參與起草了教學大綱,準備一年,到1953年開始講課。我們這一輩學者起步都是在這個時候。當時成績最突出的是人大戴逸,北大是陳慶華同志,他學問非常好,但是寫作非常少,其他的像山東的路遙、廣東的陳勝粦、四川的隗瀛濤、揚州師大的祁龍威等等。祁龍威同志我1949年就認識了,其他學者更多是在1961年辛亥革命五十周年紀念會上認識的。我們這一批人在當時幾乎都是起步,誰都不知道近代史該怎么寫。現在回頭來想,勾勒整個近代史的輪廓,主要靠兩種書,一種是范老的《中國近代史》,還有一種胡繩同志的《帝國主義與中國政治》。盡管不是教材,但他們的一些思想、分析,都有指導作用,當時基本的理論支撐就是靠這兩部書。我們這一輩學者,湯志鈞、祁龍威幾位還有近代史的底子,像我本來是在古代史上了幾年的課,到畢業也沒有聽過近代史的課,原來的歷史系一般也不開。我們能夠硬著頭皮上講堂去講課,離不開這兩部書。到后來,林增平同志才在湖南出了一本教材,我們讀了以后覺得比較適用,但基本還是依靠這兩種書。另外,范老對我們來講不僅是理論上進行歷史唯物主義的指導,中國史學會在范老指導下,還編纂了“中國近代史資料叢刊”。說起來,理論指導也好,史料也好,都離不開范老。在座好些學者的老師,都受到了范老的影響。這不是因為范老誕辰而捧場,確確實實是如此。

第三條,范老的學術地位。這也是我印象很深的一點。1961年開了文科教材會議,當時確實需要教材,手里什么都沒有。那次會議很隆重,在北京飯店開了有一個星期的樣子,會議是周揚同志主持,歷史組的組長是翦伯贊同志。秘書有三人,周一良先生,金應熙先生,還有我,我們起草了一個文字性的東西。會上的一個細節讓我印象深刻,就是尹達同志負責介紹我們史學界的情況,尹達同志講興奮了,突然站起來,他說,郭老、范老、翦老、侯老、呂老,此五老者,天下之大老也。從這句話,就可以看出五老在馬克思主義史學中的地位,也可以看出范老的地位之高,郭老之后就是范老。可以說,就馬克思主義史學而言,沒有范老、翦老他們打下的底子,就沒有今天。他們的地位是有目共睹、無法動搖的。

(本文整理自金沖及先生在中國社會科學院近代史研究所紀念范文瀾先生誕辰130周年學術座談會上的發言。文稿經審定,由澎湃新聞首發,標題為編者所加。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司